ISSN: 0213-2052 - eISSN: 2530-4100

DOI: https://doi.org/10.14201/shha31597

CONSTANTINOPLA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE EL 626-711

Constantinople and the Iberian Peninsula between 626-711

Juan SIGNES CODOÑER

Universidad Complutense de Madrid

jsignes@ucm.es

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6241-424X

Fecha de recepción: 06/02/2024Fecha de aceptación: 22/03/2024

RESUMEN: Las relaciones del Imperio con la monarquía visigoda en el periodo que transcurre entre la toma de Cartagena en el 626 y la conquista islámica de la Península ibérica en el 711 están muy poco documentadas. La presente contribución valora de nuevo la cuestión sobre la base de tres noticias que tratan respectivamente de una embajada de Chindasvinto a los bereberes, del matrimonio de una prima de Chindasvinto con el exiliado imperial Artavasdo y del ataque de la flota imperial contra la península a finales del siglo VII.

Palabras clave: Chindasvinto; Bereberes; Constantinopla; Armenios; Teodomiro; África Bizantina.

ABSTRACT: The relations between Constantinople and the Visigothic monarchy between the capture of Carthago Spartaria in 626 and the Islamic conquest of the peninsula in 711 are scarcely documented in the sources. The present contribution reconsiders the issue on the basis of three different notices, dealing respectively with an embassy of Chindasvinth to the Berbers, the marriage of a cousine of Chindasvinth with an imperial exile named Ardavastus and the attack of the imperial fleet against Spain at the end of 7th century.

Keywords: Chindasvinth; Berbers; Constantinople; Armenians; Theodomir; Byzantine Africa.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando en el año 626 el rey visigodo Suintila completó la reconquista de la Spania bizantina peninsular, la situación crítica que vivía el Imperio Romano durante el gobierno de Heraclio (610-641), quien hizo frente sucesivamente a las invasiones persa y árabe, impidió que Constantinopla interviniera para recuperar sus territorios en la Península ibérica. Sin embargo, hasta la conquista de la España visigoda por los árabes en el 711, el Imperio Romano no fue ajeno a los sucesos de Hispania, a pesar de que no se ha conservado ninguna fuente griega que informe de lo que ocurría en la península o registre contactos entre Constantinopla y Toledo. De hecho, el Imperio siguió controlando buena parte de la costa norte de África, desde Cartago hasta Ceuta, mientras que las islas Baleares, así como Cerdeña, siguieron estando en la órbita imperial.

Son pocos los estudios de conjunto sobre este periodo, entre los que hay que destacar los correspondientes capítulos de la monografía de Margarita Vallejo Girvés1, pero no faltan trabajos que aborden episodios concretos de las relaciones de la península con Bizancio en el siglo VII o comienzos del VIII. Para el periodo posterior cualquier análisis de la cuestión pasa por determinar el status de las islas Baleares y su relación con el Imperio2.

El propósito del presente artículo será volver a analizar tres noticias que nos transmiten fuentes peninsulares sobre las relaciones del Imperio Romano con la Península ibérica en las décadas finales de la monarquía visigoda con el fin de aclarar algunos episodios que, a nuestro entender, no han sido adecuadamente valorados por los modernos investigadores. Dada la escasez de testimonios existente, la correcta apreciación de algunos hechos, por más que estos puedan parecer secundarios dentro del contexto histórico de la época, puede contribuir a entender mejor la naturaleza de la relación entre ambos poderes.

2. EMBAJADA DE CHINDASVINTO AL NORTE DE ÁFRICA

El primer episodio que abordaremos es una embajada de Chindasvinto a África de la que se hace mención en dos crónicas medievales que se remontan a una fuente común. La primera es la llamada Crónica pseudo-isidoriana, una crónica latina del siglo XII que manejó como fuente principal la Historia de los reyes de al-Andalus (Ajbār Mulūk al-Andalus) del historiador árabe Aḥmad ibn Muḥammad al-Rāzī que compuso su obra en el siglo X, en época de Abderramán III. La historia de al-Rāzī, desgraciadamente perdida, se basaba, directa o indirectamente, en fuentes latinas mozárabes sobre la Península ibérica y dedicaba un amplio espacio a la Hispania visigoda, pero el autor latino del XII, que la manejó en su original árabe, no hizo un simple traslado de ella, sino un epítome que adornó y complementó con otras fuentes secundarias3. La noticia que nos interesa es la siguiente:

Post regnavit Gondolus quattuor annis, post cum filio suo V annis4, et erat sapientissimus in lingua barbara. Hic direxit legatos ad barbaros et ad gentes Oribe, sicut narrant libri prophetarum. Era sexcentessima nonagesima nona obiit Eraclius idropicus, decem annis anno Mahomet[met]5. — Después reinó Gondolo cuatro años, después con su hijo cinco años, y era muy sabio en la lengua bárbara. Este envió legados a los bárbaros y a las gentes de Oribe, tal como narran los libros de los profetas. En (el año de) la era sexcentésimo noveno murió Heraclio de hidropesía, en el décimo año de la era de Mahoma. Crónica pseudo-isidoriana §18, líneas 1-5.

La misma noticia la preserva también, considerablemente ampliada, la traducción castellana hecha en torno al año 1300 de la traducción portuguesa del original árabe perdido de la historia de al-Rāzī, que editaron y estudiaron Diego Catalán y María Soledad de Andrés con todas sus variantes. Reproducimos aquí la versión del manuscrito Escurialense X-i-12, del siglo XIV. Las variantes de los otros dos manuscritos son menores, pero cuando parecen relevantes las señalo en nota6:

CXXX. Titulo de como exleyeron los godos a Gundasulid e lo que en su tiempo fizo. | Despues exleyeron los godos por rrey a Gundasulid. | E este enbio sus cartas a los barbaros que sy non le obedesçien que pensasen de se aguisar, qu'el presto era para yr sobre ellos. E quando ellos las cartas ovieron leydas, ovieron del muy gran miedo, porque era rrey muy fuerte e nunca començaua cosa a que non diese cabo a toda su voluntad. E por esto enbiaronle dezir que le obedesçerien por señor e que le darien rrenta çierta por cada mes. | E yo falle escrito en los libros de los christianos, en aquellos que fablan de los mandados de los rreyes, que este enbio su mandado a los de Oriba e a los de Semeden, e luego se les rryndieron e le obedesçieron. E este metio en su poder de christianos todos los puertos de la mar que partien7 la tierra por medio, ansy de la vna parte como de otra. | E fue muy buen rrey e muy temeroso e con grand justiçia. E syenpre fue España en paz en toda su vida, que nunca fizo mal el poderoso al menguado nin se osauan atreuer a fazer ningund mal. | E murio en Toledo, e soterraronlo en la iglesia de Santa Leocadia. Crónica del Moro Rasís, cap. CXXX8.

Como vemos, en ambos pasajes el autor precisa cuál es la fuente de la que obtuvo la información sobre la embajada de Chindasvinto que es nombrado como Gundasulid o Gondolus de acuerdo con la forma que asume su nombre en fuentes árabes. Aparentemente los dos pasajes parecen referirse a obras distintas, porque mientras la Crónica pseudo-isidoriana habla de “libri prophetarum” o “libros de los profetas”, la Crónica del Moro Rasís indica que el autor consultó “los libros de los christianos, en aquellos que fablan de los mandados de los rreyes”, es decir, una especie de registro de la cancillería visigoda en el que se habrían recogido sus “mandados” o correspondencia oficial. Como ya han reconocido varios investigadores, la aparente disparidad a la hora de definir la fuente es resultado de un problema de traducción del término árabe rasūl (plural rusul) por parte del autor latino. En efecto, rasūl designa al enviado o embajador, pero se utiliza de manera preferente para desginar al enviado de Alá, Mahoma, que es conocido como profeta del Islam. Esta última acepción es la que utilizó el autor de la crónica latina, que no supo ver el sentido real del texto en su fuente. Ambos pasajes remiten por lo tanto a la misma fuente de la cancillería visigoda, un registro oficial. Eso da, por lo tanto, un valor añadido a la información que ambos proporcionan sobre la embajada y que, a priori, debemos considerar fiable9.

Ahora bien, el principal problema con que nos encontramos a la hora de juzgar esta embajada de Chindasvinto, es identificar a sus destinatarios, las gentes de Oriba y Semeden. Luis A. García Moreno considera acertadamente que los bárbaros mencionados por los dos textos son bereberes norteafricanos10, porque “la mar que parte la tierra por medio” no puede ser más que el Mediterráneo, que separa las posesiones de estos bereberes de las de la Hispania visigoda11. Partiendo de esta base, el estudioso, después de descartar interpretaciones previas sin entrar en más detalle, sostiene que “si nos atenemos a la literalidad de ambos textos cronísticos, Oriba y Semeden no pueden ser etnónimos, sino topónimos o corónimos”12. García Moreno considera además que ambos nombres debían ser en origen grecolatinos y fueron mal transcritos en la crónica árabe que es la fuente tanto de la crónica original de al-Rāzī de la que depende nuestra traducción castellana como de la latina crónica pseudoisidoriana13. A continuación, sugiere que Oriba es corrupción de la Libya, término utilizado para designar el norte África (sin Egipto) por aquella época. Por su parte, Semeden sería una corrupción de Numidia, referencia geográfica que habría que incluir dentro de Libya, lo que explicaría que el término no esté recogido en la crónica pseudo-isidoriana14. A partir de estas dos identificaciones, el estudioso concluye que la embajada de Chindasvinto a los bereberes de Numidia y el África bizantina tuvo lugar en el marco de la sublevación del exarca Gregorio contra Constantinopla en los años 646-647. Según supone, los visigodos habrían entablado contacto con los bereberes africanos para unirse contra el exarcado bizantino de África, ya que “el rey godo podía representar una posibilidad de defensa de la independencia de los bereberes frente al común enemigo imperial” 15.

La hipótesis de García Moreno, que ha sido por lo general aceptada16, no puede ser asumida por varias razones.

Para empezar, la supuesta corrupción de los términos Libya en Oriba y Numidia en Semeden no tiene base fonética u ortográfica. Las letras en común que comparten estas dos parejas de topónimos (“b” en el primer caso, “m” y “d” en el segundo) no explican la confusión de nombres ni por un proceso de dictado ni de confusión de caracteres. Por otra parte, el término Libya es demasiado genérico como para ser usado como designación geográfica precisa. Y tampoco es necesario que los términos Oriba y Semeden deban recoger topónimos clásicos, pues bien pueden ser distorsión de nombres de tribus bereberes norteafricanas, faltos de un equivalente latino clásico, como sugirió González Muñoz, quien pensó que los Awraba podrían estar detrás del nombre Oriba17. No hay razón para descartar que estos nombres sean etnónimos, el nombre de las tribus o gentes (el término que usa la crónica pseudo-isidoriana) a las que se envía la embajada.

En segundo lugar, la intervención de los godos en el África bizantina y en la próxima Numidia, quizás posible desde puertos como el de Cartagena, no tenía sentido sin el control previo de las tribus bereberes de la Mauritania y especialmente de la Tingitana, donde además las tropas imperiales controlaban la zona del estrecho desde la ciudad de Septem (Ceuta).

Además, los textos señalan que los pueblos bereberes se sometieron al rey godo nada más recibir su misiva y le prometieron el pago de tributos mensuales, algo que no es concebible considerando la proximidad de las tropas imperiales en África, las cuales en absoluto podemos pensar que estaban ya fuera de juego a mediados del siglo VII durante el reinado de Chindasvinto. La lealtad al Imperio de estas poblaciones bereberes, muchas de ellas cristianizadas, es algo que se ha venido resaltando en muchos estudios18 y no se entiende que quisieran cambiar su lealtad por la del más lejano reino visigodo sin motivo aparente, solo por la crisis provocada por la usurpación del exarca Gregorio en 646-647. Por otra parte, el reino visigodo no contaba con elementos de fuerza o disuasión para poder resultar a los bereberes del área un aliado más poderoso que el vecino exarcado.

Creo por lo tanto que hay que identificar Oriba y Semeden como etnónimos bereberes a la hora de buscar un destinatario de la embajada de Chindasvinto, por más que estos nombres resulten opacos. La posibilidad de que estos nombres nos remitan a otra área geográfica, como por ejemplo la de los vascones, debe ser descartada, porque aunque pudiéramos encontrar nombres parecidos en la onomástica y toponimia del vasco, no nos remiten a tribus o pueblos19. Y la referencia geográfica al mar que partía la tierra por medio es claramente una denominación del Mediterráneo, como arriba señalábamos.

Pienso que Oriba se puede identificar con los Awraba/Awarba20, una tribu que Ptolomeo en su Geografía 4.1.10 situaba en la Mauritania Tingitana, con el nombre de Οὐέρβικαι o Οὐεριβίβαι21. González Muñoz en su edición de la crónica pseudo-isidoriana llamaba además la atención sobre el posterior establecimiento de esta tribu en la Península ibérica tras la invasión islámica (de donde vienen topónimos como Oribe en Jaén u Orba-Oliva en Alicante)22. No obstante, la ubicación de los Awraba ha sido objeto de gran debate entre los especialistas durante mucho tiempo, ya que algunas fuentes árabes indicaban que Kusayla, líder Awraba enfrentado a los árabes en los años 80 del siglo VII, era originario del Aurés, una región de la Numidia, lo que vinculaba a los Awraba con esta región, próxima al África bizantina, más que con la Tingitana occidental23. No obstante, dado el carácter tardío de muchas fuentes árabes que situaban a las tribus bereberes en distintos territorios magrebíes partiendo de tradiciones orales e inferencias diversas basadas en su ubicación posterior, algunos estudiosos empezaron a intentar conciliar la ubicación de los Awraba en el Aurés y en la región de Volubilis acudiendo a distintas explicaciones. Así, Ahmed Siraj pensó que los Awraba de Kusayla, procedentes de la Tingitana se habían desplazado a Oriente al frente de la confederación que a fines del siglo VII enfrentó a los bereberes con los bizantinos, para luego volver a su región de procedencia una vez consumada la derrota. El punto de partida de su compleja argumentación era la clara vinculación de los Awraba con la Tingitana, por lo que su propósito era más bien dar una explicación convincente a su presencia en el Aurés bajo el liderazgo de Kusayla24. Una aproximación semejante siguió Alaya Bouzid, que después de acumular evidencias incontrovertibles sobre la localización de los Awraba entre Tánger y Volubilis, entre el Atlas y la costa atlántica, concluyó que su presencia en el África bizantina debió ser episódica, en el marco de la confederación de tribus comandada por Kusayla25. La solución al problema la ofreció sin embargo Yves Modéran en un detallado artículo, donde demostró de forma convincente que la vinculación de Kusayla con los Awraba era fruto de genealogistas tardíos y dio varias opciones para explicar esta falsa identificación26.

De esta forma desaparecía el último obstáculo para situar a los Awraba en la Tingitana, tal y como señalaban la mayoría de las fuentes. Su asentamiento en el siglo VII en la parte occidental del actual Marruecos y en el área de Tánger los situaría por lo tanto en el área del estrecho de Gibraltar y en una zona estratégica para la corona visigoda, lo que daría perfecto sentido a la embajada de Chindasvinto.

Pero ¿qué decir de los Semeden mencionados en la Crónica del Moro Rasís? González Muñoz consideró dudosa su identificación con Septem (Ceuta)27, pese a la semejanza de nombres. Por nuestra parte, consideramos que la Crónica no podía referirse a Ceuta porque la localidad era bizantina y no podría calificarse de “barbara” ni sus habitantes ser tratados de “gentes”, término que parece aludir a una tribu o nación. Aunque la zona de Ceuta estaba dentro del ámbito territorial visigodo y colindaba con los Awraba, tal como hemos visto, hemos de buscar otra explicación para el etnónimo Semeden.

García Moreno descartaba una identificación con los bereberes Zenetas28, cuyo nombre es similar al de Semeden, aún más si se considera la variante Semete que aparece en la versión interpolada de Gabriel Rodríguez de Escabia en el siglo XVII29. Dejando aparte el hecho de que la versión interpolada parece depender de la traducción castellana, donde figuraba el etnónimo como Semeden, la ubicación de los Zenetas en el área de Libia, al este del África bizantina, parece clara en el siglo VII, por más que esta tribu se desplazara hacia Occidente en siglos posteriores30. Ello los descartaría como destinatarios de la embajada visigoda.

Propongo aquí identificar a las gentes de Semeden con la confederación bereber de los Maṣmūda, que se denominan Imsmudn en moderno amazig31. Se sabe que en el siglo VIII y, probablemente en el periodo anterior, los Maṣmūda habitaban diversas regiones de Marruecos desde el Atlas a la costa atlántica y especialmente la actual Península tingitana en torno a Tánger, con la que se los vincula con mayor frecuencia en numerosas fuentes, siendo el grupo testigo privilegiado de los flujos de población entre ambas orillas. La relación de Alcazarseguir (al-Qaṣr aṣ-Ṣagīr), situado en la costa atlántica entre Tánger y Ceuta, con los Maṣmūda, es especialmente relevante en este sentido, ya que este qaṣr era considerado lugar de paso del estrecho de Gibraltar32.

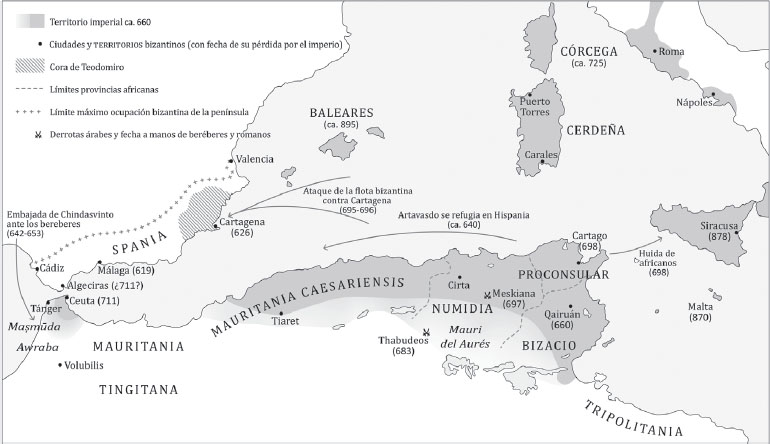

Es claro que una embajada de Chindasvinto a los bereberes Awraba y Maṣmūda (Imsmudn) en el área de Tánger y la Península tingitana da mucho más sentido que a la lejana Numidia y África, donde los bereberes tenían como referencia al África imperial (ver figura 1). Esto explicaría que la embajada consiguiera tan fácilmente colocar a los bereberes en la órbita visigoda mediante el pago de un tributo incluso mensual, que no tendría sentido más que por una clara proximidad al reino de Toledo. La noticia, sin embargo, no nos informa de cuál pudo ser el papel que por aquel entonces desempeñaba la plaza fuerte de Ceuta, en manos imperiales, que probablemente quedaría aislada de su hinterland tingitano merced al pacto de Chindasvinto con los bereberes situados a su occidente. No obstante, es probable que, pese a la alianza de los Awraba y Maṣmūda con los visigodos, Ceuta mantuviera todavía la comunicación hacia el Este con la costa de Numidia y de África, en manos del Imperio.

Figura 1. Territorio imperial en el siglo VII.

Obviamente, nos gustaría saber la fecha de la embajada y las circunstancias concretas que la motivaron, es decir, qué interés concreto podía tener Chindasvinto en aproximar a su órbita a los bereberes del Estrecho y si el envío de emisarios pudiera estar relacionado con algunos de los graves acontecimientos que estaban ocurriendo por aquellas fechas en la parte oriental del Magreb. García Moreno pensó, como hemos visto, que la embajada tuvo lugar en torno al 646-647 paralelamente a la usurpación del exarca de Cartago Gregorio, que acabó muriendo en el campo de batalla. Pero su hipótesis se basaba en que la embajada se había dirigido a los bereberes de Numidia en un momento de crisis de la presencia bizantina en África, hipótesis que hemos descartado. Por otra parte, pese a la crisis momentánea de poder que provocó la muerte de Gregorio, la resistencia bizantina en África siguió siendo muy sólida hasta la fundación misma de Qairuán e incluso después, y no hay razones para pensar que los bereberes de Numidia, muchos de ellos cristianizados, abandonaran tan pronto al Imperio como sugiere García Moreno. Antes bien, estudios recientes enfatizan la estrecha vinculación de los bereberes con las tropas imperiales en la defensa del territorio de África frente a los árabes33.

Por otra parte, si la embajada tuvo lugar durante el reinado de Chindasvinto, y por lo tanto entre 642-653, podría haber estado relacionada con la usurpación del exarca Gregorio ya citada y tenido lugar en medio de las turbulencias que agitaban entonces el África imperial. No obstante, hay que señalar que tanto la Crónica pseudo-Isidoriana como la Crónica del Moro Rasís no mencionan el reinado del sucesor de Chindasvinto, su hijo Recesvinto (653-672), por lo que la embajada podría haber tenido lugar durante el reinado de Recesvinto y haberse atribuido a su padre ante la ausencia de una entrada dedicada a este rey. De hecho, en un pasaje corrupto, la Crónica pseudo-isidoriana, aunque no señala el reinado de Recesvinto en solitario una vez muerto su padre, parece decirnos que Chindasvinto gobernó cinco años (649-653) junto con su hijo34, por lo que tal vez, el sujeto de la embajada mencionada a continuación, marcado con un simple demostrativo “hic”, podría ser Recesvinto, cuya mención se habría perdido en la versión de la Crónica del Moro Rasís. No obstante, el hecho de que el monarca que envía la embajada muera a continuación en Toledo, parece corresponder más a Chindasvinto, pues Recesvinto murió en Gérticos35. Con todo, si pensamos que el autor del pasaje intercaló el relato de la embajada donde no le correspondía, una datación durante el reinado de Rencesvinto sería todavía posible. Recordemos que la fuente, mencionada tanto por la Crónica pseudo-isidoriana como por la Crónica del Moro Rasís, debía de ser un resumen de la propia cancillería visigoda que el autor nombra expresamente porque probablemente insertó esta información detallada en el árido marco cronológico de la crónica. No cabe excluir que la noticia se refiriera a Recesvinto en vez de a su padre Chindasvinto y que hubiera una confusión entre ambos.

Dentro por lo tanto de la amplia horquilla de treinta años que representan los reinados de Chindasvinto y Recesvinto entre el 642-672, habría que buscar un contexto histórico apropiado para la embajada visigoda a los bereberes de la Península tingitana. Aquí, sin embargo, estamos reducidos a meras hipótesis, puesto que tenemos muy pocos datos sobre el norte de África en la parte central del siglo VII. Con todo, se pueden hacer algunas consideraciones.

Parece claro que Chindasvinto intentó buscar aliados al otro lado del Estrecho de Gibraltar para controlar la influencia que el Imperio tenía en el área a través de la plaza fuerte de Ceuta. Es evidente que el Imperio seguía teniendo una gran presencia naval en el área, porque la distante Ceuta no solo tenía contacto con la Numidia y el exarcado de África, sino también con las Baleares, que a su vez dependían de Córcega, una isla vinculada al Imperio. Prueba de esta presencia imperial es una inscripción monumental encontrada en Porto Torres, al norte de Cerdeña, fechada en 641-654 (en la mitad de nuestro periodo), que celebra en boca del ὕπατος y δούξ Constantino una batalla naval en la que las tropas del emperador Constante II han derrotado a los lombardos y otros bárbaros que intentaban controlar la isla. La inscripción está redactada en buen griego, pero copiada por un inepto escriba (con muchos errores) y la piedra en la que se esculpió era un dintel de un edificio público, tal vez unos baños36.

Pero si la presencia naval bizantina en el Mediterráneo occidental era ya importante a principio del largo reinado del emperador Constante II, subido al trono en el 641, esta debió aumentar cuando el emperador estableció la capital del Imperio en Siracusa entre el 663-668, quizás incluso con la intención de trasladar a Occidente la sede imperial. Esto debió dar a los visigodos menos oportunidades de intervenir en los asuntos africanos, dado el control que la flota bizantina pudo ejercer sobre las costas peninsulares y magrebíes. La crisis que provocó en el Imperio el asesinato de Constante II y el asedio árabe de Constantinopla, ambos en el 66837, coincidió con los últimos años de Recesvinto y podría haber sido una ocasión para la intervención visigoda, en un momento además en el que los árabes intensificaron su asedio sobre el exarcado de Cartago con la fundación de Qairuán en el 670. Esto ocurrió, sin embargo, en los años finales del reinado de Recaredo, 15 años después de muerto Chindasvinto.

Pienso por lo tanto que la embajada a los Awraba y Maṣmūda pudo tener lugar en cualquier momento del periodo considerado y que su propósito fue el de abrir una vía de contacto con los bereberes de la Península tingitana evitando el bloqueo imperial del estrecho. La embajada, aun sin nombrar a Ceuta, implicaba necesariamente que la ciudad seguía bajo control imperial, algo que confirman las fuentes38. Que la flota bizantina seguía siendo una amenaza en el extremo occidental del Mediterráneo queda probado por la tercera de las cuatro noticias que consideraremos en el presente artículo (véase apartado 4).

3. MATRIMONIO DEL EXILIADO IMPERIAL ARDAVASTO CON LA PRIMA DE CHINDASVINTO

Relacionado con el reinado de Chindasvinto es también otro episodio que aparece en dos versiones de una crónica asturiana del siglo IX que da comienzo al relato de los acontecimientos con la muerte del rey Recesvinto en el 672 y, por lo tanto, en las últimas décadas del poder visigodo antes de la invasión islámica39.

La noticia que nos interesa está inserta en el reinado del rey visigodo Wamba (672-680), el sucesor de Recesvinto, y tiene que ver con su sucesor Ervigio (680-692), emparentado con sus predecesores Chindasvinto y Recesvinto y, por lo tanto, continuador de su línea dinástica. Las crónicas narran cómo el rey Wamba fue drogado por acción de Ervigio y, sintiendo próxima su muerte, tomó hábitos religiosos y abdicó en Ervigio. La detallada conspiración, en la que tuvo parte esencial el obispo Julián de Toledo, permitió a Ervigio acceder al poder, porque, aunque luego Wamba se recuperó, no le fue ya posible revertir su decisión. El cronista, que nos detalla con exhaustividad el episodio, da comienzo a él con una presentación de los orígenes de Ervigio y su parentesco con la casa de Chindasvinto. Transmitimos el episodio tal como lo narra la llamada Crónica Rotense y ofrecemos una traducción del mismo. A continuación, reproducimos la versión paralela de la Crónica de Alfonso III, únicamente señalando en negrita los pasajes divergentes:

Illius [i.e. Wambae] quoque tempore CCLXX nabes Sarracenorum Spanie litus sunt adgresse, ibique omnes pariter sunt delete et ignibus concremate. Hic rex Toleto sinoda sepius agere ordinauit, sicut et in canonica sententia plenissime declarauit. Tempore namque Cindasuindi regis ex Grecia uir aduenit nomine Ardauasti, qui prefatus uir ab imperatore a patria sua est expulsus mareque transiecto Spania est aduectus. Quem iam supra factus Cindasuindus rex magnifice suscepit et ei in coniungio consubrinam suam dedit, ex qua coniunctione natus est filius nomine Eruigius. Quumque prefatus Eruigius palatio esset nutritus et honore comitis sublimatus, superuia elatus callide aduersus regem est excogitatus… — También en tiempo de aquel, 270 naves de los sarracenos atacaron la costa de Hispania y todas fueron destruidas por igual y quemadas por el fuego. Este rey ordenó que se celebraran frecuentemente sínodos en Toledo, tal como declaró categóricamente mediante decisión canónica. Pues en tiempos del rey Chindasvinto vino de Grecia un varón de nombre Ardavasto; el sobredicho había sido expulsado de su patria por el emperador y cruzando el mar llegó a Hispania. Al cual el rey Chindasvinto, arriba mencionado40, recibió con honores y le dio en matrimonio a su consobrina, de cuya unión nació un hijo de nombre Ervigio. El mencionado Ervigio, habiendo sido educado en palacio y promovido a la dignidad de conde, llevado de su soberbia, concibió una argucia contra el rey… Crónica Rotense §241.

Illius [i.e. Wamba] namque tempore ducente septuaginta naues Sarracenorum Spanie litus sunt adgresse, ibique omnia eorum agmina ferro sunt deleta et classes eorum ignibus concremate. Et ut tibi causam introitus Sarracenorum in Spaniam plene notesceremus, originem Eruigii regis exposuimus. Tempore namque Cindasuinti regis ab imperatore expulsus quidam Ardauastus ex Grecia Spaniam42 peregrinaturus aduenit. Quem Cindasuintus honorifice suscipiens ei consubrinam suam in coniungio copulauit, ex qua natus est Eruigius. Qui Eruigius quum esset palatio a pueritia enutritus et honore comitis sublimatus, elate et callide aduersus regem excogitans… Crónica Alfonso II §243.

Como vemos, el autor narra cómo en tiempos de Chindasvinto, vino desde Grecia (“ex Grecia”), es decir, desde el territorio imperial de Oriente, un hombre llamado Ardavasto (“nomine Ardauasti”) que había sido expulsado de su patria por el emperador y que cruzando el mar había llegado a Hispania. Allí el rey Chindasvinto lo recibió con todos los honores (“magnifice”, “honorifice”) y lo casó con su prima44. De este matrimonio nacería Ervigio (Erwig) el futuro rey visigodo que continuaría con la casa de Chindasvinto una vez muerto Wamba.

Los modernos historiadores han sido incapaces de identificar a este Ardavasto con ningún personaje que durante el reinado de Chindasvinto (642-653) se hubiese sublevado contra el emperador bizantino, que hemos de suponer que era, de nuevo, Constante II (641-668). El nombre, por una metátesis fácilmente comprensible, es sin embargo identificable con el armenio Artavasdo (escrito con “b” habitualmente), un nombre muy frecuente en la época y que el genealogista Settipani relaciona con la familia armenia de los Mamikonian45.

Sin embargo, el hecho de que no se encuentre en las fuentes ninguna referencia a un Artavasdo exiliado por el emperador Constante II, ha llevado a García Moreno a dudar de la procedencia oriental del personaje y pensar que su nombre es fruto de una distorsión46. Según él, habría que suponer que su nombre original sería Artabad y fruto de la combinación de las raíces Art y Bad, atestiguadas en antropónimos germánicos. Este nombre Artabad habría sido reinterpretado como Ardavastus por el autor de la crónica de Alfonso III que lo habría asimilado al del usurpador armenio Artavasdo, sublevado contra el emperador Constantino V en 741-743 y mencionado también con el nombre de Ardavastus al final de la Crónica del 754 de la que el autor de la crónica alfonsí se presentaba como continuador47. La razón para “armenizar” el nombre germánico la veía García Moreno en el propósito del autor de la crónica de Alfonso III de desacreditar al rey Ervigio, hijo de Artavasdo, dándole un linaje bizantino en vez del esperable ascendente godo. Según esta idea, el autor de la crónica se habría propuesto revalorizar la línea dinástica d el restaurador Pelayo descendiente de Rodrigo y Recesvinto, frente al linaje “representado por Ardavasto-Ervigio-Witiza, al que se hacía responsable directo de la invasión islámica”.

De nuevo la hipótesis de García Moreno, aceptada en general por la historiografía posterior48, choca con la evidencia de las fuentes, tal como ha argumentado Christian Settipani49. En efecto, si el cronista intentó presentar un supuesto nombre germánico no atestiguado (Artabad) bajo una forma armenia para vincularlo con un rebelde contra el emperador Constantino V y así desacreditar el linaje de Witiza, se esperaría que, al menos, hiciera explícita la intención de su relato para que el lector captara el mensaje. No obstante, el pasaje no indica siquiera que el linaje de Ervigio fuera ilegítimo, con lo que el supuesto propósito de la narración queda totalmente oculto al lector50. Pensar además que el autor de la crónica se inventó que el personaje vino de Grecia e incluso que había sido expulsado del Imperio por el emperador, no es solo una petitio principii, sino que parece, de nuevo, una fabulación innecesaria para desacreditar el linaje de Ervigio que se podría haber descalificado aludiendo simplemente a la condición no goda de su padre, algo que, insistimos, la Crónica de Alfonso III no hace en ningún momento.

No es tampoco claro que la simple ascendencia imperial u oriental de Ardavastus deslegitimara a su hijo, por más que la visión de los griegos de Oriente no fuera siempre positiva. El hecho de que Chindasvinto recibiera a Ardavastus con todos los honores, según dice el texto, indica más bien que el personaje se consideraba de alto rango y linaje, algo que en ningún caso desmiente o relativiza el autor de la crónica. Solo la Crónica de Alfonso III añade al relato que el “origo Ervigii”, es decir, el origen de Ervigio, fue la causa de la entrada de los sarracenos en España (“et ut tibi causam introitus Sarracenorum in Spaniam plene notesceremus, originem Eruigii regis exposuimus”). Se trata de una amplificatio del relato original que, sin duda, responsabiliza a Ervigio y su origen oriental de la caída de la monarquía goda, pero, dejando aparte el hecho de que esta afirmación no estaba inicialmente en el relato de la Crónica Rotense (y no pudo ser por tanto la justificación inicial de la composición de esta historia), incluso esta sentencia no dice que Ervigio estuviera deslegitimado como rey por no ser de ascendencia goda.

Hay que admitir por lo tanto que un armenio llamado Artavasdo, exiliado por el emperador, llegó a Hispania desde Oriente y que el rey godo Chindasvinto, en atención a su linaje, lo casó con una consobrina suya, es decir con una prima, si atendemos al significado original del término consobrinus en latín. Este rápido matrimonio se explicaría, según Settipani, si Artavasdo tenía también sangre goda, porque los cánones de los concilios V y VI de Toledo, de los años 636 y 638, prohibían a aquellos que no fueran de sangre goda acceder al trono real51. Ello explicaría que el emigrado Artavasdo pudiera contraer rápido con matrimonio con la prima de Chindasvinto.

Sobre esta hipótesis trabajó Christian Settipani, quien recuperó una vieja teoría que vinculaba a Artavasdo con Atanagildo, el hijo del visigodo Hermegildo que se rebeló contra su padre Leovigildo y fue decapitado en el 585. Conviene detenerse un poco en esta genealogía.

La viuda de Hermenegildo dejó la península con su hijo Atanagildo, de escasos años de edad, pero, aunque ella murió poco después, el pequeño Atanagildo fue llevado a Constantinopla donde fue retenido como rehén por el emperador Mauricio (582-602), que lo usó como valioso elemento de presión frente a la corte visigoda, en un episodio que, entre otros, ha estudiado Margarita Vallejo con cierto detalle52. Desgraciadamente, no se sabe nada del destino final del pequeño Atanagildo, cuya vida se cubre de sombras a partir de una carta de Childeberto II al emperador Mauricio interesándose por su suerte y que puede datarse en el 58853. Sin embargo, José Pellicer (1602-1679), no sabemos sobre qué base (aunque se le ha acusado de falsario), en sus Annales de la Monarquía de España publicados póstumamente por su hijo, ya hizo descender a fines del siglo XVII a nuestro Artavasdo del rehén Atanagildo. Pellicer hizo casar a Atanagildo con una desconocida Flavia Juliana, hija de Pedro Augusto, hermano del emperador Mauricio y conjeturó que el Artavasdo hijo de la pareja era el emigrado aquí citado, que podría haber nacido en torno al año 600. En sus palabras:

El príncipe Athanagildo casó en la casa del emperador Mauricio con la hija de Pedro Augusto su hermano, cuyo padre se llamó el príncipe Paulo, i que por esta raçón tendrían estos nombres Paulo, Hermano de Ardabasto, i el Duque Pedro, hijo de Ervigio. Mas créase que no me moví a deçirlo sin algún fundamento, habiendo leydo en el árbol de la gran casa Anicia (cuya copia tengo) que Pedro Augusto casó con Flavia Iuliana Areovinda, que dedicó en Constantinopla para templo de Nuestra Señora su casa Areovinda, de cuya dedicación haçe memoria George Cedreno. Y que tuvieron una hija llamada Flavia Iuliana, madre de un príncipe, con nombre de Ardabasto, aunque no señala el de su padre54.

La teoría fue desmontada por Görres55 con el simple argumento de que ninguna fuente recogía esta genealogía56, como se puede comprobar echando un vistazo a la entrada dedicada a Pedro, hermano de Mauricio, en la Prosopography of the Later Roman Empire57. A raíz del artículo de Görres la vinculación de Atanagildo con nuestro Artavasdo se abandonó58. Curiosamente, Pellicer daba dos fuentes para su reconstrucción: un pasaje de Jorge Cedreno en el que este señala que Pedro construyó “el templo de la santísima Theotokos de Areobindo” (τὸν ναὸν τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου τοῦ Ἀρεοβίνδου59) y un “árbol de la gran casa Anicia” del que él supuestamente tenía una copia. Esta referencia nos recuerda a la monumental obra del abad cisterciense del monasterio de Zwettl, Johann Seyfried (1577-1625) que publicó en 1613 los tres primeros libros de su Arbor Aniciana, una obra dedicada al emperador Matías (1612-1619) y destinada a probar los lazos que unían a la antigua familia de los Anicios, a la que pertenecía el propio San Benito de Nursia, con la casa Habsburgo60. Sin embargo, en los tres libros publicados de la obra de Seyfried (no llegó a publicar los libros IV-VII) no aparece en ninguna parte la reconstrucción de Pellicer, aunque el prólogo de la edición anuncia los contenidos de los cuatro libros finales entre los que se encuentra un catálogo de los Anicios de la Antigüedad y un árbol genealógico general en el que quizás pudiera haber encajado el supuesto linaje de nuestro Artavasdo61. Tampoco se encuentra nada en la obra anterior del benedictino belga Arnoldo Wion, el Lignum vitae, que estaba dedicada a Felipe II y consagraba ya abundantes páginas a estudiar la vinculación la casa de Habsburgo con los Anicios62. El estudio, publicado pocos años antes que el de Seyfried, fue pionero a la hora de establecer esta genealogía y es citado por el propio Seyfried63.

Con todo, pese a que no hemos encontrado el “árbol de la casa Anicia” de Pellicer, no cabe descartar que este tomase sus datos de alguna genealogía de la época confeccionada en ambientes benedictinos y pro-Habsburgo. Sin embargo, hay que resaltar que el vínculo de Artavasdo con Atanagildo le servía a Pellicer para reivindicar la figura de Ervigio como descendiente de Hermenegildo, considerado como un santo en la tradición hispana por haber muerto como católico a manos de su padre, el arriano Leovigildo. En 1654 Herrera el Mozo pintaba El triunfo de San Hermenegildo para el retablo mayor de la iglesia del convento de las carmelitas descalzas de Madrid (hoy en El Prado). Quizás haya por lo tanto que buscar la genealogía de Artavasdo más en el contexto de la figura de Hermenegildo que en el intento de los benedictinos y cistercienses de vincular a los Anicios con la casa de Habsburgo.

Settipani considera que la vinculación de Atanagildo con nuestro Artavasdo gana verosimilitud por el hecho de que entre los descendientes de Artavasdo se encuentren nombres que recuerdan a la familia de Atanagildo64. Entre ellos figura, por ejemplo, un Sisiberto, presentado como hijo de Witiza (el nieto de Ervigio) en las fuentes, nombre que podría ser un recordatorio de Sigeberto I, rey franco y padre de Ingunda, la madre de Atanagildo65. Settipani hace también referencia a un Atanagildo que la Escritura del moro de Coímbra, un documento supuestamente escrito en el siglo VIII, presenta como pariente de Witiza y que habría sucedido en el 734 cono gobernante de Coímbra a su padre Aidulfo, quien supuestamente negoció la capitulación de la ciudad portuguesa en el momento de la invasión árabe. No obstante, el documento original del que procede esta información, escrito en un latín bajo medieval y con claros elementos de romance, ha sido considerado falso y, en cualquier caso, el nombre que en él aparece es Athanaricus66. Nada nos indica por otra parte que el nombre de Atanagildo se diera solo porque Ervigio fuera nieto de Atanagildo y de hecho también el conde Teodomiro tuvo como hijo y sucesor de su cora de Murcia a su hijo Atanagildo, tal como nos cuenta la Crónica del 754, sin que conste su parentesco con la familia de Ervigio67. Más significativo es que el nombre Ardavasto continuara usándose en la familia, como lo prueba que lo lleve un descendiente de Witiza, hermano de Sara la Goda a mediados del siglo VIII, sobre el que nos informa su descendiente el historiador Ibn al-Quṭiyya en el siglo X68. Pero esta circunstancia no aclara nada sobre la relación del padre de Ervigio con Atanagildo.

En conclusión, podemos decir que, aunque cabe pensar que el exiliado Artavasdo, que emparentó con la familia de Chindasvinto, tuviera sangre goda, no hay evidencia alguna de esta circunstancia ni de que fuera hijo o descendiente de Atanagildo. Sí hay, sin embargo, un hecho, no considerado por Settipani, que parece descartar este parentesco con Atanagildo: el que el Ardavastus mencionado en la crónica alfonsí fuera “expulsus” del Imperio por el propio emperador. En efecto, si nuestro Artavasdo fuera hijo de Atanagildo, no cabe pensar que el emperador quisiera deshacerse de tan valioso rehén y facilitar su llegada a Hispania donde solo habría servido para legitimar con un matrimonio al soberano visigodo, tal como en efecto ocurrió. Lo lógico, como en otras ocasiones, habría sido utilizar al rehén como instrumento diplomático con la corte visigoda, liberándolo a cambio de alguna contrapartida. Esto es precisamente lo que hizo el emperador Mauricio con el rey Cosroes II, al que ayudó a recuperar el trono en el 591 después de haberse refugiado en Constantinopla el año anterior. Si Artavasdo llegó a Hispania expulsado del Imperio, lo lógico es pensar que se vio envuelto en alguna conspiración contra el emperador, algo que resulta difícil de imaginar si hubiera sido el hijo de un rehén visigodo.

Son abundantes los armenios que ocuparon puestos de responsabilidad en el Imperio durante el reinado de Heraclio y sus descendientes, aunque la dinastía no fuera de ascendencia armenia69. Algunos de ellos incluso conspiraron contra el poder, como Valentino, que se proclamó emperador en el 644-645 contra Constante II70 o Mizizio que se proclamó emperador en Siracusa después del asesinato de Constante II en el 66871, aunque ambos fueron ejecutados y no sabemos que hubiera un Artavasdo entre sus familiares.

Más interesante es quizás el caso de uno de los hijos ilegítimos del emperador Heraclio, Juan Atalarico (Ἀταλάριχος en la Historia del patriarca Nicéforo72), probablemente hijo de una concubina germana (tal vez emparentada con los ostrogodos Amalos73) que se sublevó en el 635 o el 637 contra su padre gracias al apoyo de importantes sectores de la nobleza armenia. No sabemos la razón por la que los nobles armenios apoyaron a Juan Atalarico, pero es evidente que este debía contar con una cierta edad y era quizás mayor que sus hermanastros legítimos (lo que daría alas a su rebelión), aunque no tanto como para tener hijos adultos. La sublevación fracasó y el bastardo fue mutilado y exiliado en la isla de Príncipo, pero uno de sus valedores armenios, Varaztiroch Bagratuni74, acabó exiliado en África. Varaztiroch había sido marzpan de Armenia en el 628 bajo protección persa, pero, después de enfrentarse con Cosroes II, encontró acogida en el Imperio, donde Heraclio, según indica el historiador armenio Sebeos, le concedió una residencia real y lo ensalzó por encima de todos los demás patricios de su reino. Tras el fracaso de la conspiración de Atalarico, Varaztiroch permanecería exiliado en África durante unos diez años y solo regresó a Constantinopla en torno al 645-646, por orden de Constante II, que lo nombró gobernador de Armenia en su condición de curopalates, aunque murió antes de ser formalmente investido en el cargo. Una hipótesis bastante verosímil es que la llegada de Artavasdo a Hispania tuviera que ver con el exilio de Varaztiroch en África entre el 635-645, cuando alguno de sus parientes pudo haber tomado la decisión de huir a Hispania. De hecho, el historiador armenio Sebeos nos indica que Varaztiroch fue exiliado a África junto con su mujer y sus hijos75. Ignoramos la razón por la que Varaztiroch y otros armenios apoyaron la rebelión de Juan Atalarico contra su padre. Varaztiroch tal vez hizo valer la causa del bastardo semigodo ante el rey Chindasvinto, quien podría haber dado crédito al relato distorsionado del emigrado.

Finalmente, merece la pena mencionar también el nombramiento del armenio Narsés Kamsarakan como gobernador de la Tripolitania por parte de Constante II76. Su presencia allí, probablemente posterior al pacto que el príncipe de Armenia Teodoro Rštuni estableció con los árabes en el 653 y que obligó a muchos armenios probizantinos a abandonar su patria, debe ponerse en relación con la voluntad del emperador Constante II de restablecer la autoridad imperial en África después de la sublevación del exarca Gregorio en 646-647. De la importancia del personaje da prueba el hecho de que Justiniano II lo nombrara luego príncipe de Armenia entre 688-69177. En este caso es evidente que no podemos hablar de un noble armenio exiliado por el emperador, aunque quizás el autor del pasaje de la Crónica Rotense y de la Crónica de Alfonso III confundiera su exilio de Armenia con el exilio imperial. En cualquier caso, tenemos de nuevo en el área de África a un importante noble armenio, probablemente con su familia (de la que procedería nuestro Artavasdo), durante el reinado de Chindasvinto.

Como se ve, no faltan ejemplos de nobles armenios exiliados en África que pudieran haber pasado a Hispania. Ciertamente, todas estas identificaciones propuestas resultan altamente hipotéticas, pero sirven para ilustrar, a título de ejemplo, cómo un emigrado armenio expulsado por el emperador romano podría haber llegado a Occidente a través de un previo exilio africano y, después de ganarse la confianza del rey visigodo, haber emparentado con su familia. Chindasvinto habría apreciado la nobleza del exiliado y, tuviese este o no sangre goda, vio las ventajas de emparentar con algún miembro de un prestigioso linaje dinástico de Oriente.

No sabemos si relacionar el enlace de Artavasdo con la prima de Chindasvinto con la embajada del mismo rey a los bereberes de Tingitana, pero quizás ambos episodios reflejan la preocupación del monarca visigodo por crear un espacio de legitimidad para la península frente a las ambiciones imperiales en el Mediterráneo occidental.

4. TEODOMIRO RECHAZA EL ATAQUE DE UNA FLOTA BIZANTINA

La tercera noticia que consideraremos está recogida en la Crónica del 754, que se sirvió de una fuente oriental muy documentada, aunque hoy se descarta la dependencia directa de fuentes griegas que tan minuciosamente reconstruyó Dubler en un artículo que todavía hoy es de referencia78. La obra, compuesta a mediados del siglo VIII en territorio peninsular, incluye una glosa, en parte mutilada, que nos habla del visigodo Teodomiro y de cómo realizó un pacto con los árabes tras el 711 para gobernar autónomamente su región tras la conquista. Es la llamada cora de Tudmir, a la que se han dedicado muchos estudios y que se sitúa en torno a la moderna región de Murcia (ver figura 1). El pasaje probablemente pertenecía a otra obra del anónimo autor de la crónica, quien en su parte final declara haber escrito una monografía detallada sobre las disensiones internas de los árabes de Hispania de la que esta noticia pudo haber sido una especie de preámbulo79. Copiamos el pasaje con traducción al castellano porque en él se recoge un episodio de la biografía de Teodomiro anterior a la conquista árabe que es de interés para nosotros aquí.

…]80 nomine Theudimer, qui in Spanie partes non modicas Arabum intulerat neces et, diu exageratos, pacem cum eis federat habiendus. Set et iam sub Egicam et Uittizam Gothorum regibus in Grecis, qui equorei †nabalique† descenderant sua in patria, de palmam uictorie triumphauerat. Nam et multa ei dignitas et honor refertur necnon et a Xpianis Orientalis perquisitus tanta in eum inuenta esset uere fidei constantia, ut omnes Deo laudes referrent non modicas. Fuit enim scripturarum amator, eloquentia mirificus, in preliis expeditus, qui aput Amir Almuminim prudentior inter ceteros inuentus hutiliter est honoratus, et pactum, quem dudum ab Abdilaziz acceperat, firmiter ab eo reparatur. Sicque hactenus permanet stabilitus, ut nullatenus a successoribus Arabum tante vim proligationis soluatur, et sic ad Spaniam remeat gaudibundus. — … Teodomiro, quien en diversas zonas de Hispania había ocasionado considerables matanzas de árabes y, después de haber sido estos constantemente derrotados, había hecho con ellos el pacto de paz que debía. Ya en tiempo de los reyes godos Egica y Witiza había triunfado con la palma de la victoria sobre los griegos, que como buenos marineros habían llegado hasta su patria con naves. También se habla de su gran dignidad y honradez, e incluso de que al ser interrogado por los cristianos orientales, tanta seguridad en la verdadera fe se halló en él, que todos tributaron grandes alabanzas a Dios. Fue amante de las Escrituras, asombroso en la elocuencia, desenvuelto en las batallas, y considerándolo el amir almuminin más prudente que los demás, lo ensalzó favorablemente y confirmó el pacto que anteriormente había establecido con Abdelaziz. Así, queda corroborado de tal forma que de ninguna manera podría ya ser anulada la fuerza de lazo tan firme por los sucesores árabes, y después de esto regresa a España alborozado81.

El texto, que empieza mutilado, presenta un latín bastante precario en el que el uso de los casos es con frecuencia incorrecto, sin que sepamos decir si ello se debe al autor o al copista. En cualquier caso, la glosa indica que Teodomiro rechazó “en tiempos de los reyes godos Égica y Witiza” (“sub Egicam et Uittizam Gothorum regibus”, es decir entre 694-702) el ataque de una flota que los griegos enviaron contra Hispania. Se trata sin duda de una victoria militar puesto que Teodomiro “había triunfado con la palma de la victoria sobre los griegos” (“in Grecis… de palmam uictorie triumphauerat”). El hecho de que los bizantinos se dirijan “contra su patria” (“sua in patria”)82 no hace probablemente referencia a la península en su conjunto, sino más bien, con el sentido habitual del término, a la región natal de Teodomiro, que no podía ser sino Murcia, región que él luego administró bajo el dominio árabe83.

Antes de entrar en las interpretaciones del pasaje, es conveniente detenerse un poco en un locus corruptus, justamente aquel en el que se precisa la naturaleza de la incursión de los “griegos”, es decir, las tropas imperiales:

qui equorei †nabalique† descenderant sua in patria

El pasaje presenta varios problemas, aunque su último editor Juan Gil puso las cruces solo en †nabalique†.

En primer lugar, está la forma “equorei”, que sería un nominativo plural masculino del adjetivo “aequoreus”, “marítimo”. Ciertamente, en latín clásico el sustantivo “aequor” con el significado de “mar”, así como su derivado el adjetivo “aequoreus”, “marítimo”, son términos más bien poéticos, pero lo usan ya prosistas de época imperial84 y de hecho nuestra crónica utiliza con normalidad el adjetivo “equoreus” en diversas ocasiones, por ejemplo al referirse al ejército terrestre y marítimo de los imperiales (“equoreo… terrestre exercitu”)85, a una batalla naval (“equoreo prelio”)86 o incluso usa el extraño adverbio “equorabiliter”87 formado a partir de un supuesto adjetivo “aequorabilis”, aunque tampoco faltan el uso de “maria” en otros pasajes88, o incluso de “pelagus“89, con los que quizás el autor quería dar una variedad a su prosa. Pero si el uso del adjetivo es común, no lo es que se aplique, no a cosas, sino a personas para indicar su condición de “marítimas” en lo que parece una hipálage, ya que esperaríamos que el término se refiriera a la expedición y no a los miembros de esta. López Pereira resuelve el problema traduciendo “como buenos marineros”, pero cabe preguntarse si el autor habría usado este adjetivo con este sentido y si no se quería referir más bien a que los bizantinos habían llegado “por mar”, en cuyo caso esperaríamos que se usara el sustantivo “aequor”.

Más problemas presenta la forma “nabalique”, que debe descomponerse en el adjetivo “nabali” (“naval”) en ablativo y la copulativa enclítica “que”. No es mayor problema el que el copista haya escrito “nabali” con “b”, puesto que así escribe también el adjetivo en otra ocasión90, aunque bien es verdad que en otras muchas escribe correctamente con “v” la palabra “navis” y sus derivados91. Pero sí lo es el hecho de que “navali” sea un adjetivo que no tiene sustantivo al que determinar y que además, si la copulativa “que” es correcta debería ir coordinado con otro adjetivo equivalente. Ciertamente, “aequoreus” y “navalis” son adjetivos, pero su coordinación resulta redundante, dado su similar sentido; además, aunque admitiéramos esta coordinación, con el sentido de “marítimo y naval” (pero corrigiendo el nominativo plural “equorei” en “equoreo” o “equorea” para que concierte con el abaltivo “navali”) sería preciso añadir un sustantivo (como “exercitu” o “vi”).

Ante esta situación Gil propuso en su primera edición corregir toda la secuencia “equorei nabalique” en “equorabiliter”, que es forma, como hemos visto atestiguada, pero no parece que el error pueda ser explicable de este modo y por eso renunció a esta conjetura en su segunda edición y dejó el texto sin corregir, con cruces, simplemente señalando en el aparato que el sentido exigiría un “equore in navibus” que parece, igualmente, implicar varios cambios en el texto no fáciles de justificar. López Pereira, por su parte, propuso “equorei nabaliter”, lectura que rechaza Gil por “repetitiva en exceso”92 y que resulta artificiosa y tampoco explicable a partir de la lectura del manuscrito.

En todos estos casos se plantea además la necesidad de explicar qué pudo llevar al copista a sustituir una expresión clara por otra confusa y sin sentido, ya que el error no parece estar fundado paleográficamente. Cabe preguntarse entonces si el error no se debió a que el copista no entendió el sentido de su original y sustituyó un término que no entendía por una palabra más usual, sin prestar demasiada atención a la coherencia sintáctica de la frase. Esta es la causa, como se sabe, de numerosos errores de copia, muchos de ellos motivados por topónimos.

Quizás la aparente redundancia de indicar que el ataque bizantino se hizo con naves y por mar oculte en realidad la malinterpretación de uno de los dos términos. No se nos ocurre que el extraño “equorei” sea una mala lectura de un término similar, porque toda referencia a la caballería, con un término como el de “equestri”, parece fuera de lugar en una expedición que tenía que ser necesariamente naval, ya que los bizantinos no tenían posesiones en la península desde el 626. Quizás el problema resida por lo tanto en el “nabalique”, una expresión corrupta bajo la que tal vez se oculta la procedencia de la expedición marítima imperial, un detalle que no proporciona el texto que indica que los griegos “descendieron” contra la patria de Teodomiro pero sin precisar, como tal vez se esperaría, de dónde. Si, con la misma secuencia del original, establecemos otros cortes de palabra quizás podamos encontrar alguna pista de lo que ocurrió. Veamos por ejemplo estas dos secuencias:

equore in ab alique / equore in a balique

Podríamos entender el “in” que genera esta secuencia como una mala lectura por “m”, de forma que leeríamos “equorem”, en acusativo, con el significado de “por mar”. Sin duda el problema sería que “aequor” es neutro en latín clásico, pero este tipo de cambios de género no representaría mayor problema en latín tardío y de hecho en latín medieval encontramos atestiguadas las formas “aequorum” como acusativo singular masculino y “aequores” como acusativo plural que atestiguan el cambio de género93. De todas formas, parece más probable que se trate de un ablativo en -em, que aparece a veces en latín por analogía con los acusativos en -em como consecuencia del debilitamiento fonético de la nasal final que equiparó los casos a oídos de los hablantes94. De hecho, en la misma frase encontramos la expresión “de palmam”, donde la forma “palmam” va en función de ablativo. El mismo fenómeno, pero inverso, explica que también en la misma frase el acusativo “suam in patriam” haya perdido la “m” o, si se prefiere, que se use, por hipercorrección, ablativo por acusativo. El uso de “equore” en ablativo como “por mar” es idéntico al de “pelago” usado también por la crónica95.

A continuación, tendríamos una preposición de ablativo (fuese “a” o, ante vocal, “ab”) que iría seguida de lo que originalmente sería el topónimo original de donde procedería la expedición, que tendríamos que buscar tras las formas “alique” o “balique”.

La forma “alique” podría fácilmente entenderse como “aliquo” pero en ese caso habría que suplir quizás “loco” y no parece que tenga mucho sentido que el cronista indicase que los griegos descendían “de otro lugar” para atacar la patria de Teodomiro: si no sabía de dónde procedía la expedición naval bizantina, bastaba simplemente con que no lo indicase.

Tampoco la secuencia “balique” resulta fácil de reinterpretar. Una secuencia como “a Baliaribus” o incluso “a Baliaris” (por la confusión de los ablativos en esta época)96 es perfectamente posible, si pensamos que la flota bizantina pudo venir del este (las Baleares eran territorio imperial), pues las islas son también denominadas en latín como “Baliares”97. Pero en ese caso no podría explicarse qué es lo que indujo a un copista a poner un “-que” en vez de las desinencias de ablativo. Una lectura como “a Baliare”, con el mismo número de letras que “a balique” resulta más forzada y tampoco solventa el problema.

No parece tampoco fácil pensar con qué pudo confundir el copista el “-que” final, que aparece abreviado en f. 1v del ms. Egerton 1934 de la British Library con un trazo muy característico. Aunque el error se deba a que toda esta noticia era inicialmente una nota marginal llena de abreviaturas, el códice presenta la secuencia limpia y sin un corte alternativo a como la presentan los editores.

Llegados a este punto no habría entonces más remedio que suponer una laguna en la secuencia, quizás presente en el original (recordemos que la noticia de Teodomiro empieza mutilada y el ms. Egerton deja varias líneas en blanco antes de ella), o quizás provocada por homoioteleuton. Pero entonces las posibilidades de enmendar el pasaje serían muchas y, en consecuencia, ninguna de ellas resultaría probatoria. Una conjetura ope ingenii como “a Balia<ris Sicilia>que” cumpliría todos los requisitos para explicar el error pero en realidad es solo una de las varias posibles.

Podemos por lo tanto concluir que aunque en el original se indicara con un topónimo la procedencia de la expedición, este resulta irrecuperable y por lo tanto nos obliga a buscar la procedencia de la expedición a partir de su contexto histórico, tal como han hecho ya muchos estudiosos antes que nosotros, quienes, a partir de esta información única, han intentado contextualizar y fechar los hechos de acuerdo con lo que las fuentes dicen de la situación del África bizantina98. Dado que la expedición se fecha “en tiempo de los reyes godos Égica y Witiza”, es decir, entre el 694 y el 702, ha sido inevitable que se la relacione con la toma final de Cartago por los musulmanes en el 698.

Recientemente, y basándose en estudios previos, Margarita Vallejo ha sostenido de nuevo que la flota que derrota Teodomiro es la del exarcado que abandonó África tras la toma final de Cartago en el 698 y se dirigió a Hispania con el propósito de buscar refugio en la península. Los visigodos la habrían rechazado porque no querían comprometerse ante los árabes que ocupaban ya el Magreb. Ya que se sabe por las fuentes bizantinas que la flota imperial, al abandonar Cartago en el 698, se dirigió hacia el este y se sublevó en Creta contra el emperador Leoncio99, Vallejo concluía que es “posible que fuera una parte de esa flota en retirada, temerosa ya de la reacción del emperador, la que se negara a regresar e intentara buscar refugio en territorio no imperial ni islámico” 100. La hipótesis plantea problemas insalvables, no solo porque las fuentes griegas indican que la flota, que proclamó a Apsimar como emperador frente a Leoncio, llegó finalmente a Constantinopla, sino porque no parece probable que una flota rebelada en Creta pusiera rumbo a Hispania. Además, aunque Vallejo supone que la flota acudiría en busca de refugio a Hispania, el autor de la Crónica del 754 habla claramente de un enfrentamiento militar de la flota bizantina con los visigodos, del que Teodomiro resulta victorioso y no parece verosímil que una flota en retirada desde África se dirigiese a Hispania con intenciones hostiles.

Vallejo cita en apoyo de su interpretación al historiador tunecino al-Mālikī (ca. 967-1061) que indica que tras la toma de Cartago los bizantinos se refugiaron en Sicilia y al-Ándalus con sus naves. Con todo, esta información, que aparece en numerosos historiadores árabes, debe ser usada con cautela101. Para empezar, Al-Mālikī señala que todos los romanos “abandonaron la ciudad dejándola desierta sin nadie en ella y se establecieron en la isla de Sicilia y algunos de ellos en al-Andalus”. Esto indicaría que, aunque la flota pudo refugiarse en Sicilia, solo algunos de los imperiales decidieron dirigirse a continuación a Hispania, probablemente aprovechando los lazos económicos y culturales que habían establecido con el área de Cartagena durante el periodo de ocupación bizantina. No parece, en consecuencia, que se trate de una expedición militar. Por otra parte, esta noticia no se refiere a la toma definitiva de Cartago en el 698, sino a la primera toma de Cartago por los árabes que no está muy bien datada en las fuentes, pero que probablemente tuvo lugar en torno al año 696102.

Quizás entonces haya que relacionar la marcha de la flota imperial contra Hispania con la primera toma de Cartago. Roger Collins vinculó la expedición contra Teodomiro con la flota romana que fue enviada por el emperador Leoncio a recuperar Cartago en el 696-697 tras la primera captura de la ciudad por los árabes que él data en torno al año 695. Según su interpretación:

Es bastante probable que, durante estas operaciones realizadas en occidente, un destacamento de esta flota imperial visitara el enclave bizantino situado alrededor de Ceuta y Tánger. Si es así, éstas podían haber sido las fuerzas que estaban atacando las ciudades hispanas en la costa opuesta y que, según parece, fueron luego derrotadas por el conde visigodo Teodomiro103.

No obstante, la posibilidad de que la flota bizantina combinara su ataque a Cartago con una acción en el lejano Sureste peninsular se antoja poco verosímil, pues una acción de este tenor sería temeraria desde el punto de vista estratégico, más aún considerando la precaria situación de las tropas bizantinas en África a raíz de esta primera toma de Cartago104. Incluso aunque los bizantinos, una vez retomado Cartago en el 696, sintieran que el peligro árabe había desaparecido, no se arriesgarían a implicarse en una operación de envergadura en Hispania antes de consolidar su posición en África.

Tampoco parece lógico que los imperiales intentaran una expedición contra Hispania una vez caída Cartago en el 698, pues no tendría sentido que Constantinopla priorizase un ataque sobre la península sobre cualquier intento de recuperar la capital de África, sobre todo porque en el interior del territorio podía contar todavía con apoyo de la población romana y bereber, una ayuda que era menos probable que pudiera obtener de la población hispana105. Además, los ataques de la flota musulmana contra Sicilia en el 704 y 705, contra Cerdeña en el 706, 707 y 708 (con la toma ocasional de Cagliari) y contra las Baleares en el 708, indican que la dinámica creada tras la toma de Cartago en el 698 era más de repliegue de las tropas imperiales que de ofensiva106.

Pese a todo, Julia Montenegro y Antonio del Castillo sitúan la expedición bizantina contra Hispania durante el reinado de Witiza en el 702, antes de las mencionadas expediciones árabes, y la conectan con la usurpación de Sunifredo, de la que tenemos noticias por una moneda acuñada en Toledo pero que no resulta de fácil datación107. Estratégicamente, como decimos, una expedición contra Hispania tras la caída de Cartago no parece lógica, pero es que además no solo la Crónica del 754 nada dice de Sunifredo, sino que la datación de la rebelión de este ha sido cuestionada convincentemente con nuevos argumentos por García Moreno que la fecha en los años 709-710, al final del reinado en solitario de Witiza, y, por lo tanto, con posterioridad a la horquilla temporal del reinado conjunto de Égica y Witiza (694-702) que marca la Crónica del 754108.

Si descartamos, por lo tanto que la expedición tuviera lugar con posterioridad a la primera toma de Cartago en el 696, no tendremos más remedio que datarla en los primeros años de la horquilla temporal que marca la indicación de la Crónica del 754 que señala que se produjo durante el reinado conjunto de Égica y Witiza, esto es en los años 694-702. ¿Podemos decir, entonces, que la invasión tuvo lugar en los años 694-696?

Para admitir esta posibilidad hay que explicar primero cómo es posible que después de una expedición marítima de los imperiales contra el reino visigodo en los años 694-696, apenas unos años después, en el 698, los habitantes romanos de Cartago pudieran pensar en refugiarse en Hispania tal como nos dicen las fuentes árabes. En efecto, no parece lógico suponer que quienes poco antes hubieran dirigido una expedición militar fracasada contra el área de Cartagena y la región de Teodomiro, se dirigieran a Hispania como tierra de acogida. Debemos entonces suponer que cuando las fuentes árabes indican que “algunos” de los habitantes de Cartago se dirigieron a al-Andalus simplemente condensan en esta referencia un largo proceso migratorio de la población romanizada de África hacia Hispania que se inició a partir de la caída, no solo de Cartago, sino de toda el África bizantina en manos árabes. Se trataría de un proceso que duró bastantes años (recordemos la resistencia de la líder bereber Kahina hasta el 703)109 y que no solo tendría que ver con la retirada de la población de Cartago, sino que iría más allá del 698. Los cronistas árabes harían de la huida de la población de la capital africana el detonante último de una migración más amplia y escalonada. Hay que tener en cuenta además que, aunque las fuentes árabes parecen vincular este abandono de la ciudad con la primera toma de Cartago, su cronología de los hechos no es nada clara. Por otra parte, otras fuentes árabes indican que la población africana que huyó de Cartago se refugió en la península del cabo Bon y de allí embarcó hacia la isla bizantina de Pantelaria, lo que parece la ruta normal en momentos críticos110.

Es posible por lo tanto que la expedición bizantina tuviera lugar antes de la primera toma de Cartago en el 696, cuando el Imperio se sentía todavía fuerte en África después de rechazar los ataques musulmanes111 y pudo pensar en reforzar sus posiciones en Spania aprovechando una coyuntura que no conocemos, pero tal vez con apoyo local. Los problemas de la sucesión de Égica, que en el 694-695 asoció a Witiza al trono, podrían en teoría haber propiciado un ataque bizantino, que en definitiva tuvo que contar con algún apoyo local y no se habría realizado sin motivación, solo por razones estratégicas112. En el XVI Concilio de Toledo del 693 el rey ya había destituido al obispo de Toledo Siseberto acusado de conspiración.

Cabe pensar, además, que la invasión bizantina tuvo lugar con posterioridad al XVII concilio de Toledo, celebrado en otoño del 694, el último del que se conservan actas, en las que no se menciona ninguna expedición de la flota imperial contra la costa peninsular, como sería quizás previsible dada la importancia de una acción militar de esta naturaleza liderada por Constantinopla. Si esta inferencia es correcta, podría pensarse que la flota bizantina de África dirigió una expedición contra Hispania en el 695 o incluso en el 696, fechas estas que podrían haber coincidido con el primer ataque y toma árabe de Cartago. De haberse dado esta coincidencia, podríamos pensar que el éxito del primer ataque árabe pudo tener que ver con el hecho de que parte de la flota de Cartago no defendía la ciudad. De hecho, el conflicto en África hasta la fecha solo había tenido lugar por tierra y los bizantinos, antes de la primera toma de Cartago en el 696, no tenían por qué temer una ofensiva marítima desde el califato113. Algo similar había ocurrido con la conquista del África vándala por parte de Belisario que fue en gran medida posible porque el rey vándalo Gelimer había enviado a su flota a combatir al rebelde Godas a Cerdeña, dejando así el paso expedito al ejército romano para cruzar a África desde Sicilia y avanzar hacia Cartago114. No hay sin embargo indicio alguno en las fuentes de que esta fuera la situación, pero es difícil valorar la información que proporcionan las fuentes árabes cuya cronología sobre las tomas de Cartago es confusa.

Si el ataque, por lo tanto, se realizó entre el 695-696 y, en todo caso, antes de la primera toma de Cartago, es entonces posible pensar que la expedición, con el África bizantina (incluyendo Qairuán) y Numidia bajo el control de los imperiales115, pudo contar con el apoyo de contingentes de otras áreas próximas a la península. En este sentido podría pensarse en apoyo naval de contingentes del área de Septem (Ceuta), tal como se ha sugerido en alguna ocasión. Montenegro y Del Castillo ya descartaron esta opción con argumentos convincentes que no hace falta repetir aquí en detalle116. Baste decir que un ataque contra la zona de Murcia desde Ceuta parece poco razonable, pues no es de suponer que la flota ceutí estuviera capacitada para una incursión de esta envergadura contra posiciones alejadas de su órbita. No obstante, la reciente identificación hecha por parte de Soto Chica de Algeciras con los Mesopotamenoi y su defensa de que la plaza siguió en manos imperiales hasta la propia conquista de la Península ibérica por los árabes, permiten plantear esta hipótesis desde una nueva base117. Con todo, el proyecto de atacar Hispania desde Ceuta, sobre el que además apenas tenemos informaciones, no sería concebible sino dentro de una estrategia global del Imperio que lo respaldase. Dependiendo de la fuerza que atribuyamos a la flota bizantina en Ceuta en los últimos años del siglo VII y principios del VIII podría pensarse quizás en que la incursión a la que hace referencia nuestra fuente pudiera ser de la flota imperial que abandonaba Ceuta ante la invasión árabe y regresaba hacia el Este, en dirección a Baleares y Cerdeña, incluso después de la toma de Cartago. Pero en este caso, su desembarco en la costa hispana debería ser más bien fruto de una contingencia, más que resultado de un plan de invasión deliberado que se antoja, de nuevo, inverosímil.

Por ello parece a priori más razonable suponer que la flota bizantina atacó la península desde Cerdeña y las Baleares, no desde África118, ya que el territorio de Teodomiro comprendía la costa desde Cartagena a Denia, que enfrenta ya a la isla de Ibiza. Los contingentes militares imperiales en Cerdeña en el siglo VII son considerables, tal como acreditan las excavaciones de Cabras con un excepcional archivo lleno de sellos de plomo de dignatarios imperiales119. Un ataque de la flota imperial antes de la primera toma de Cartago en el 696 pudo contar con importantes contingentes sardos e incluso restos de la flota imperial120.

Cabe preguntarse si esta fallida expedición contra Hispania, justamente contra el área de Cartagena, que había sido probablemente la capital de la Spania bizantina, no tuvo como objetivo el reforzar la posición de Bizancio en el Mediterráneo occidental en un momento en el que se preveía por las incursiones repetidas de los árabes que la situación del exarcado podría quedar muy aislada de las posesiones occidentales de África y concretamente de la plaza de Ceuta.

No hay que descartar tampoco que los pactos que Chindasvinto había establecido con los bereberes de la Tingitana tras el 646, o incluso más tarde, inquietasen a Bizancio que habría intentado conjurar esta política de los visigodos con una acción naval en la zona de Cartagena. El fracaso de esta expedición bizantina (cuya envergadura no conocemos), más que una consecuencia de la toma de Cartago, quizás contribuyó también luego a la caída de la capital de África.

5. CONCLUSIONES

Las tres noticias analizadas en las páginas precedentes, pese a parecer desconectadas, permiten suponer que en la segunda mitad del siglo VII el Imperio no estaba tan ausente de los asuntos internos de la Hispania visigoda como pueden hacer pensar las escasas noticias que nos han preservado las fuentes occidentales y el silencio absoluto de los autores griegos. Tanto la embajada de Chindasvinto (642-653) a los bereberes del área de la Tingitana, próximos a la plaza fuerte imperial de Ceuta, como su alianza matrimonial con un noble armenio exiliado tal vez por el emperador Heraclio en África, indican que la monarquía visigoda estaba vigilante y activa ante la presencia imperial en el Mediterráneo occidental. No sabemos en qué medida las dos noticias pueden estar conectadas y si el exiliado Artavasdo aportó a la corte visigoda de Chindasvinto, en razón de un eventual exilio suyo en África, información sobre las tribus bereberes que puede haber facilitado la embajada de Chindasvinto en la Tingitana ante los Awraba y Maṣmūda: que esto pueda ser verosímil no indica en modo alguno que sea cierto, ya que ignoramos muchas cosas sobre la cronología de los hechos y su verdadero alcance y propósito. En cualquier caso, la preocupación de los visigodos por el área del Magreb y las posesiones imperiales en el Mediterráneo occidental estaba justificada, ya que los imperiales, pese a haber sido expulsados de la Península ibérica por Suintila en el 626, permanecían próximos a sus costas y no renunciaban tal vez a poner pie de nuevo en la península, tal como sugiere la expedición naval que, unas décadas después, Constantinopla dirigió contra el área de Cartagena y a la que pudo hacer frente con éxito el noble Teodomiro, que controlaba, ya antes de la invasión islámica, un amplio territorio en el área de Murcia y el sur de Alicante que había constituido, significativamente, el último reducto bizantino en la península hasta el 626. La figura 1 representa de forma sintética nuestros argumentos sobre lo que pudieron ser los contactos de los imperiales y África en el Mediterráneo occidental en este periodo.

BIBLIOGRAFÍA

Bekker, Immanuel. Georgius Cedrenus Joannis Scylitzae ope. Bonn: Weber, 1838–1839, 2 vols.

Benabbès, Mohamed. L’Afrique byzantine et berbère face à la conquête musulmane, Tunis: Sotumedias, 2023.

Bouzid, Alaya. “Les Awraba de Kusayla”. Institut des Belles Lettres Arabes 178 (1996): 217–232.

Cancela Cilleruelo, Álvaro. Pseudo-Basilius. Epistula consolatoria, olim De consolatione in adversis (CPL 999). Turnhout: Brepols 2023.

Caramuel, Juan. Sanctus Benedictus christiformis, Pragae: : Ioannes Christoph Smischek 1680.

Catalán, Diego y María Soledad De Andrés. Crónica del Moro Rasís. Versión del ajbār mulūk al-Andalus de Aḥmad ibn Muḥammad ibn Mūsà al-Rāzī, 889–955, romanizada para el rey don Dionís de Portugal hacia 1300 por Mahomad, alarife, y Gil Pérez, clérigo de don Perianes Porçel, Madrid: Gredos, 1975.

Cenci, Claudia. “Su due iscrizioni della cattedrale di S. Cesareo a Terracina”. En Theodor Mommsen e il Lazio antico. Giornata di Studi in memoria dell’illustre storico, epigrafista e giurista (Terracina, Sala Valladier, 3 aprile 2004), editado por Francesco Mannino y Marco Mannino, y Daniele F. Maras, 175–189. Roma: “L’Erma” di Bretschneider, 2009.

Cisci, Sabrina y Rossana Martorelli, y Giovanni Serreli, eds. Il tempo dei vandali e dei bizantini. La Sardegna dal V al X secolo d.C. Nuoro: Ilisso, 2022.

Collins, Roger. La España visigoda, 474–711. Barcelona. Crítica 2005.

Corrias, Paola y Salvatore Cosentino, eds. Ai confini dell’impero. Storia, arte e archeologia della Sardegna bizantina. Cagliari: M&T Sardegna, 2002.

De Boor, Carl. Theophanis chronographia. Leipzig: Teubner, 1883.

De Brito, Bernardo. Segunda parte da Monarchia Lusytana, Lisboa: mosteiro de Sao Bernardo 1609.

De Felipe, Helena. “Los asentamientos maṣmūda a ambos lados del estrecho (siglos VIII-X). Estudio comparado de los paisajes actuales”. Espacio, tiempo y forma. Serie VI: Geografía 15 (2022): 113–137. https://doi.org/10.5944/etfvi.15.2022.34219

Dubler, César E. “Sobre la Crónica arábigo-bizantina de 741 y la influencia bizantina en la Península Ibérica”. Al-Andalus 11 (1946): 283–349.

Esders, Stefan. “Chindasvinth, the ‘Gothic disease’, and the Monothelite crisis”. Millenium 16 (2019): 175–212. https://doi.org/10.1515/mill-2019-0010

Farmhouse Alberto, Paolo. Eugenii Toletani opera omnia. Turnhout: Brepols, 2005.

Flórez, Henrique. España sagrada. Theatro geográphico-histórico de la iglesia de España. Orígenes, divisiones y límites de todas sus provincias. Antigüedad, traslaciones, y estado antiguo y presente de sus sillas, con varis disertaciones críticas. vol. 14. Madrid: Librería Jiménez, 1768.

García-Abad Alonso, Juan-Javier y Helena De Felipe. “Los asentamientos Maṣmūda a ambos lados del estrecho (siglos VIII-X). Estudio comparado de los paisajes actuales”. Espacio, tiempo y forma. Serie VI. Geografía 15 (2022): 113–127. https://doi.org/10.5944/etfvi.15.2022.34219

García Moreno, Luis. “El linaje witizano de Artaba(s)do”. En Os reinos ibéricos na Idade Média. Livro de homenagem ao professor doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, editado por Luis Adâo da Fonseca y Luis Carlos Amaral, y Maria Fernanda Ferreira Santos, 779–788. Porto: Libraria Civilizaçao, 2003.

García Moreno, Luis. “Una desconocida embajada de Quindasvinto al África bizantina”. Boletín de la Real Academia de la historia 206.3 (2009): 445–464.

García Moreno, Luis. “Suniefredo: rey godo sucesor de Witiza en Toledo”, en Creer y entender. Homenaje a Ramón Gonzálvez Ruiz, vol. I, 159–170. Toledo: Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 2014.

García Moreno, Luis. “Ciudades y topónimos del Pacto de Tudmīr”. En García Moreno y Sánchez Medina, y Fernández Fonfría, Historiografía, 357–373.

García Moreno, Luis y Esther Sánchez Medina, y Lidia Fernández Fonfría. Historiografía y representaciones. III Estudios sobre las fuentes de la conquista islámica. Madrid: Real Academia de la Historia, 2015.

Geevers, Liesbeth. The Spanish Habsburgs and dynastic rule, 1500-1700. London: Routledge, 2023. https://doi.org/10.4324/9781003309307

Gil Egea, María Elvira. “La Numidia preislámica”. En García Moreno y Sánchez Medina, y Fernández Fonfría, Historiografía, 427–457.

Gil Fernández, Juan. Chronica Hispana saeculi VIII et IX (Corpus christianorum 65). Turnhout: Brepols, 2018.