ISSN: 0213-2052 - eISSN: 2530-4100

DOI: https://doi.org/10.14201/shha31541

REVISIÓN DE DOS INSCRIPCIONES DE SAN ROMÁN DE SAN MILLÁN (ÁLAVA)*

Review of two inscriptions from San Román de San Millán (Álava)

Bruno P. CARCEDO DE ANDRÉS

Universidad de Burgos

bpcarcedo@ubu.es

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2422-9208

Fecha de recepción: 14/12/2023Fecha de aceptación: 11/03/2024

RESUMEN: En este trabajo se presenta una revisión de dos estelas localizadas en el extremo oriental del territorio de los várdulos, en la provincia de Álava. Estas estelas exhiben dos nombres, Lutbelscottio y Luntbelsar, que han presentado dificultades de interpretación. Sin embargo, un análisis exhaustivo tras una evaluación en condiciones materiales más adecuadas evidencia que ambos nombres en realidad se refieren a una única fórmula de expresión de la identificación personal y sugiere la posibilidad de que pudiera tratarse de una fórmula onomástica con duo nomina abreviado o con tria nomina abreviado.

Palabras clave: Epigrafía; Antroponimia; Varduli; Fórmulas onomásticas

ABSTRACT: This reviews two stelae located in the easternmost part of the Varduli territory, in the province of Álava. These stelae display two names, Lutbelscottio and Luntbelsar, which have posed interpretation difficulties. However, an exhaustive analysis after evaluation under more suitable material conditions indicates that both names actually refer to a single formula for personal identification and suggests the possibility that it could be an onomastic formula with either abbreviated duo nomina or abbreviated tria nomina.

Keywords: Epigraphy; Anthroponymy; Varduli; Onomastic formulas

1. INTRODUCCIÓN

Los monumentos epigráficos de época romana nos permiten un acercamiento y comprensión de la cultura de los pueblos prerromanos que, de una forma u otra, forman parte de la historia de Roma y son coprotagonistas objeto del proceso de romanización. De esta forma, estas inscripciones son un testimonio muy valioso de la base humana indígena de la época y nos permiten adentrarnos en su contexto cultural. Algunos monumentos epigráficos son especialmente relevantes por su representatividad o rareza, y pueden proporcionarnos un mejor entendimiento de las coordenadas lingüísticas y culturales de su época.

La provincia de Álava, con un conjunto que supera las 250 piezas, alberga un interesante corpus de inscripciones romanas, aunque desigualmente distribuido por su territorio. Entre los enclaves alaveses que atesoran cierta concentración de estelas y fragmentos de estelas, destaca el pueblo de San Román San Millán. En esta localidad, los testimonios epigráficos fueron reutilizados como materiales constructivos de la iglesia parroquial, conociéndose su existencia desde finales del siglo XVIII. Aunque inicialmente el inventario se reducía a un pequeño grupo de apenas una decena de fragmentos1, este ha crecido hasta la treintena actual2, compuesto principalmente por epígrafes y fragmentos de epígrafes funerarios en latín con fórmulas onomásticas indígenas.

2. LAS ESTELAS DE LUTBELSCOTTIO Y LUNTBELSAR

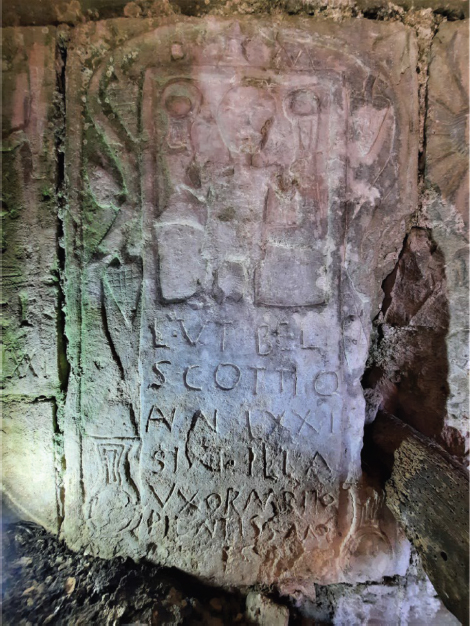

Dos de las inscripciones más interesantes de la notable colección de epígrafes romanos de la provincia de Álava se encuentran precisamente en esta localidad de San Román de San Millán. Reutilizadas, ambas forman parte de la estructura del campanario de la iglesia parroquial y son de muy difícil acceso. La primera de las estelas era conocida desde los años setenta del pasado siglo, aunque su disposición parcialmente cubierta, y su función como soporte de una de las vigas de la estructura, hacía que solo se pudiera apreciar la decoración3 o algunos caracteres que, como mucho, permitían intuir una serie de líneas de texto4.

Sin embargo, a finales de 1994 se llevaron a cabo una serie de trabajos de reacondicionamiento del pórtico, la sacristía y el campanario de la iglesia. Estas labores permitieron liberar en gran medida la pieza (fig. 1), aunque seguía siendo de accesibilidad difícil debido a su altura y a la proximidad de otra losa que la cubría. A pesar de esto, fue posible obtener medidas precisas, describir la estela con detalle y, lo que es más importante, leer su inscripción5:

D(iis) M(anibus) / Lutbel/scottio / ânn(orum) LXXI / Siṇ̂tilla / uxor m̂arito / pientiss(i)mo ḥ(ic) s(itus) es[t]

Figura 1. Estela de Lutbelscottio (Foto: Bruno P. Carcedo de Andrés).

Estas mismas labores de reacondicionamiento también llevaron al descubrimiento de cinco nuevos restos epigráficos. Entre ellos se encuentra una segunda estela (fig. 2), ubicada a la izquierda de la anterior y de todavía más difícil acceso, que guarda innegables similitudes con la primera6.

Figura 2. Estela de Luntbelsar (Autor: Bruno P. Carcedo de Andrés).

D(iis) M(anibus) / Lûn̂tbel/ṣâr an(n)o[r](um) LXXI

Ambas estelas parecen ofrecer sendos antropónimos desconocidos, Lutbelscottio (Onom.2396) y Luntbelsar (Onom.2920)7, sin paralelos evidentes y de interpretación cuando menos, compleja. Calificados como nombres euskaroides8, parecerían antropónimos compuestos distribuidos a través de una terna de elementos: lut-, bels y -cottio en el primer caso y en el segundo, una variante consonántica lunt-, junto a bels- de nuevo y una terminación –ar. Esta distribución permitía relacionar ambos antropónimos con el radical bels-9, bien representado en la onomástica aquitana10 y considerado en este caso como el elemento principal del nombre. En cuanto a las terminaciones, se proponía una sufijación -co-ttio del tema Lutbels- para el primer testimonio, que de nuevo dirigía el nombre hacia el ámbito ibérico11 y aquitano12, mientras que la terminación en -ar del segundo, vincula este otra vez13 al mundo ibérico y aquitano14. Más problemático resultaba el primer tema Lut- / Lunt-. Los únicos paralelos posibles, relacionados con la Lutia de las fuentes clásicas15, serían la leyenda monetal lutiakos (A.76 = SP.M.36 = Mon.76)16, -una forma adjetival a partir del topónimo Lutia17- y lutiakei (K.6.1 = SP.P.1 = GU.01.01), otra forma adjetival derivada de Lutia18 en el bronce de Luzaga (Guadalajara). A estos podría añadírseles el genónimo19 lutorikum (SP.P.2 = TE.03.01) del bronce de Torrijo del Campo (Teruel). Derivado de una raíz ie. *leu-, *leu-: lū̆-* ‘ensuciar, manchar’ (IEW 681)20, célt. lu-ta ‘barro suciedad’21, el tema, en definitiva, apuntaría inequívocamente a la Celtiberia22.

No son estos los únicos interrogantes que presentan los antropónimos recogidos en las estelas. Uno de los primeros problemas que se plantean es determinar si se refieren a dos personas con algún tipo de parentesco23 -¿quizás padre e hijo?- o si ambas estelas están dedicadas a un único difunto, como podría sugerir la idéntica edad de defunción24. Más aún, la lectura del nombre, Luntbelsar, es dudosa debido a la práctica inaccesibilidad de la segunda estela, pudiendo ser que se tratara en realidad únicamente Luntbel25. Este extremo plantearía de forma más acuciante la cuestión de la relación entre los antropónimos Lutbel y Luntbel, abriendo la de la explicación de Scottio, que quizás podría ser un cognomen26.

La baja calidad de las imágenes de las estelas obtenidas hasta el momento, debido a su difícil acceso y a la escasa iluminación (están en una esquina superior del campanario y semiocultas por una losa de piedra a escasa distancia y en sentido convergente hacia la segunda estela), junto con las dificultades para interpretar los antropónimos y la falta de correlatos onomásticos claros, han dejado ambos nombres en un estado de cierta ambigüedad. Se acepta que tienen una relación un tanto vaga con el aquitano27 y, en menor medida, con las lenguas ibéricas, y por lo tanto, podrían identificarse como una especie de protovasco o vasco antiguo28.

3. REVISIÓN Y DETALLES

En abril de 2023, se llevó a cabo un examen in situ de ambas estelas para comprobar las lecturas del texto. Al poder acceder físicamente a la altura en la que se encuentran las piezas y disponer un escenario lumínico adecuado, consistente en varias fuentes de luz móviles, pudieron advertirse varios detalles inadvertidos hasta el momento.

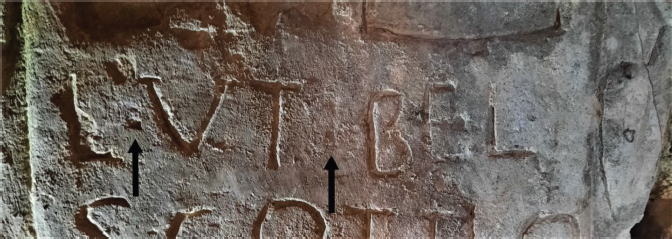

En la primera estela se pudo observar la presencia de dos marcas en L. 2, en el supuesto nombre Lutbelscottio. Una primera se encontró a media altura entre el primer carácter L y el siguiente carácter V, mientras que una segunda marca se encontró entre los caracteres T y B de la misma línea (fig. 3). Estas dos marcas, con su forma regular y disposición, podrían sugerir la presencia de unas interpunciones que antes habían pasado desapercibidas.

Figura 3. Estela de Lutbelscottio. Detalle de L. 2. (Foto: Bruno P. Carcedo de Andrés).

La segunda estela es de acceso más complicado al encontrarse a mayor profundidad y estar más cubierta aún por la losa que se encuentra frente a estas dos estelas en la esquina del campanario. Su estado de conservación es, además, sensiblemente peor que el de la primera estela, mostrando pérdida de volumen en su superficie y múltiples signos de deterioro a causa de golpes, cortes y abrasión que afectan al campo epigráfico. Sin embargo, bajo las nuevas condiciones, un examen más detallado de la estela ha permitido poner de manifiesto algunos aspectos que antes habían pasado inadvertidos o generaban dudas. En primer lugar, no se observa ningún indicio de un carácter S al inicio de L. 3. Al final de L. 2, pero fuera del campo epigráfico, hay una huella levemente curva producida por un golpe o abrasión ya en el borde de la pieza, pero que difícilmente podría ser confundida con la parte superior de un carácter S.

La zona inicial de L. 3 en la segunda estela está dañada, pero lejos de aparecer un nexo AR o RA, lo que se aprecia es un carácter A cuya parte superior ha sido afectada por varios golpes, dejando una marca circular, que no se asemeja a la forma semicircular del rulo u ojo de una supuesta R. En L. 2, es cierto que se advierte una leve marca diagonal entre los caracteres V y T, que se ha interpretado como un nexo VNT o NT. Sin embargo, esta raya no forma parte del texto, no se une al carácter T, es demasiado tenue y desaparece con una iluminación lateral. Sucede algo similar en L. 3, donde la N tendría asimismo una marca diagonal descendente que podría hacer pensar en un nexo AN. De nuevo, esta línea es más tenue, se prolonga levemente fuera de la N y desaparece con iluminación adecuada, lo que evidencia un carácter casual análogo al que aparece en L. 2 entre N y T y es otro testimonio más del castigo que ha sufrido la estela. Esto permite una lectura de L. 2 de esta segunda estela consistente con la de la primera, apuntando una lectura diferente a la hoy vigente:

D(iis) M(anibus) / Lutḅel/ an(n)o[r](um) LXXI

Por tanto, tras un análisis detallado de ambas inscripciones en condiciones adecuadas, se puede concluir con seguridad que la secuencia de caracteres inscrita en la segunda línea de la primera y la segunda estela es LVTBEL.

No obstante, a pesar de una factura de peor calidad y un estado de deterioro mucho más severo que el de la primera estela, parece que se podrían advertir nuevamente unas marcas a media altura en la segunda línea que se encuentran en posiciones parejas a las de L. 2 de la primera estela, más cuestionable la que estaría tras el primer carácter. Debido a su disposición, forma y a la presencia de otras análogas en la primera estela, estas marcas podrían sugerir por segunda vez la presencia de interpunciones (fig. 4)29.

Figura 4. Estela de Luntbelsar. Detalle de L. 2. (Foto: Bruno P. Carcedo de Andrés).

Hay un factor adicional que quizás podría relacionarse con las marcas de posibles interpunciones observadas en la secuencia de caracteres de L. 2 de ambas estelas: en los dos textos, se aprecia una mayor separación entre los caracteres T y B que entre el resto de las letras. En la primera estela, la separación de los caracteres de L. 2 es de 1,0 – 1,5 cm, mientras que entre T y B, ésta asciende a 3,0 cm. De la misma forma, la separación de las letras de L. 2 en la segunda estela, es de 1,0 cm, mientras que la distancia entre los caracteres T y B, se triplica.

4. CONCLUSIONES

Estas dos estelas de San Román de San Millán se muestran como testimonios notables en el contexto de la epigrafía del norte peninsular. Aun con su rusticidad, tanto la inscripción como el programa decorativo de estas piezas, son elementos destacados dentro del arte lapidario hispanorromano septentrional y del patrimonio local de San Román de San Millán. En el marco del conjunto epigráfico provincial de Álava, ambas estelas jugarían un papel importante, proporcionando información de interés para comprender el proceso de romanización de la región y en el interior de la Península Ibérica.

No obstante, a partir de los detalles observados en el texto de las estelas, es posible considerar algunos aspectos de relevancia cierta. En primer lugar, se observa que los textos inscritos en la L. 2 de ambas estelas contienen una secuencia de caracteres idéntica que parecen referirse a una misma fórmula onomástica, sea esta la que sea: LVTBEL30. Este hecho plantea una primera cuestión: ¿se trata de dos individuos diferentes o de un solo individuo referenciado en dos monumentos? Si se trata de dos individuos diferentes, quizás con algún tipo de relación, puede que paterno-filial, el elemento Scottio podría servir de marcador para la diferencia individual. Sin embargo, dado que la edad de fallecimiento es la misma, la hipótesis de que estas estelas podrían ser dos monumentos epigráficos dedicados a una sola persona, adquiere cierto peso.

En segundo lugar, la interpretación de la mencionada secuencia LVTBEL es oscura y carece de correlatos onomásticos claros, aunque se ha intentado, sin éxito, abordarla desde una perspectiva ibérica, vascónica o aquitana. No obstante, en este punto, es posible aportar alguna observación que podría arrojar algo de luz sobre estas estelas. Una mayor separación entre los caracteres T y B es evidente en ambas inscripciones, como también son apreciables sendas marcas dispuestas a media altura entre esos caracteres. Estas separaciones y marcas podrían sugerir la presencia de posibles interpunciones separando dos partes de una fórmula onomástica. También parecen advertirse sendas marcas entre los caracteres L y V de la secuencia en ambas estelas, aunque en este caso es menos claro y más discutible, sobre todo en la segunda estela. Por otra parte es justo reconocer que las interpunciones pueden inducir a confusión y que desperfectos del soporte pueden llevar a interpretar estos signos donde solo hay un deterioro31. Sin embargo, la aparente repetición de estas características en las dos estelas permite plantear hipótesis interpretativas o respaldar alguna sugerencia de interpretación incipientemente indicada.

Considerando las separaciones y posibles interpunciones advertidas, una primera hipótesis podría ser que bajo LVTBEL se esconde una fórmula onomástica con tria nomina: L · VT · BEL. Esta interpretación conlleva recordar la propuesta planteada por Gorrochategui de interpretar Scottio como un cognomen32, así como, sobre todo, la sugerencia de la profesora P. De Bernardo recogida por P. Ciprés de explicar Lutbelscottio como la abreviatura de una fórmula onomástica con tria nomina33.

Sin embargo esto plantea otros problemas, pues si bien no resultaría difícil interpretar un praenomen L(ucius), es más complicado dilucidar un nomen, abreviado como VT34 -el carácter V en L. 2 de la primera estela es el único que muestra serifas- y el cognomen abreviado como BEL, sin paralelo claro entre los cognomina más frecuentes35.

Una segunda hipótesis consideraría solo las posibles interpunciones que se antojan más evidentes y resolvería la secuencia LVTBEL como la abreviatura de una fórmula onomástica con duo nomina: LVT · BEL. En esta segunda interpretación, se mantienen las cuestiones sobre el cognomen abreviado BEL, pero parece razonable considerar que LVT podría tratarse del nomen Lutatius36.

Por tanto, una revisión más detallada de estas dos estelas en mejores condiciones materiales evidencia, en primer lugar, que ambas comparten una misma secuencia de caracteres en la fórmula onomástica del difunto; en segundo lugar, sugiere dos posibles vías de interpretación de esta secuencia, a sumar a las interpretaciones previas, pero que las acercarían más a los modos y formas romanos.

De todas formas, quedarían más cuestiones abiertas por resolver, una de ellas, la datación de las estelas. Si se considera una fórmula onomástica con tria nomina, el arco cronológico en el contexto regional podría ser amplio, según Ciprés, abarcando desde el s. I d. C. hasta el III d. C., asociado a la dedicatoria a los dioses Manes37. Por otro lado, Echevarría propuso mediados del s. II d. C. como fecha post quem38 para las inscripciones con las siglas D. M. en el ámbito local de origen de las estelas, fecha coincidente con la que Ciprés considera mínima para la fórmula de duo nomina en la región39.

La interpretación de Scottio en L. 3 de la primera estela sería otra tarea pendiente. Es cierto que se trata de un elemento onomástico bien atestiguado en la epigrafía romana, sobre todo en sigilla impressa, pero en este caso dependerá en gran medida de si se considera que ambas estelas hacen referencia a una única persona o a dos individuos con una formulación onomástica similar. En caso de tratarse de una sola persona, la fórmula de tria nomina estaría completa con L · VT · BEL y la de duo nomina con LVT · BEL. Se podría especular que Scottio podría ser un elemento de identificación accesorio: un étnico40, quizás algún grupo de parentesco, una no muy probable mención de origo o un segundo cognomen. Si por el contrario, se trata de dos individuos, tal vez con un parentesco cercano, como el paterno-filial, se podrían aplicar estas mismas posibilidades, aunque la última opción -un segundo cognomen para diferenciar a dos individuos con el mismo nombre- podría tener más entidad. Desafortunadamente y volviendo al punto anterior, Scottio no parece ayudar demasiado en la cuestión de la datación de las estelas: este cognomen aparece en inscripciones datadas entre los s. I y IV d. C., un arco cronológico demasiado amplio41. En cualquier caso, son cuestiones abiertas que apuntan ya a otras líneas de investigación en el ámbito de la epigrafía y la onomástica.

ABREVIATURAS

ERClu = Palol i Salellas, Pere y José Vilella Masana. Clunia II. La epigrafía de Clunia. Madrid: Ministerio de Cultura, 1987.

ERLara = Abásolo Álvarez, José Antonio. Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes. Burgos: Diputación Provincial de Burgos, 1974.

ERPLe = Rabanal Alonso, Manuel Abilio y Sonia María García Martínez. Epigrafía romana de la provincia de León. Revisión y actualización. León: Universidad de León, 2001.

ERR = Espinosa Ruiz, Urbano. Epigrafía romana de La Rioja. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1986.

GraffBonn = Bakker, Lothar y Brigitte Galsterer-Kröll. Graffiti auf römischer Keramik im rheinischen Landesmuseum Bonn. Köln: Rheinland-Verlag GMBH 1975

IRPLe = Diego Santos, Francisco. Inscripciones romanas de la provincia de León. León: Institución Fray Bernardino de Sahagún, 1986.

IRPP = Hernández Guerra, Liborio. Inscripciones romanas en la provincia de Palencia. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1986.

MLH V.2 = Moncunill Martí, Noemí y Javier Velaza Frías. Monumenta Linguarum Hispanicarum, Band V.2. Lexikon der iberischen Inschriften – Léxico de las inscripciones ibéricas. Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 2019.

BIBLIOGRAFÍA

Abaitúa Odriozola, Joseba K., Mikel Martínez Areta, M. y Emiliana Ramos Remedios. “Del euskera en la Tardoantigüedad. Expansión a occidente y dialectalización.” Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua 22 (2022): 47-84. https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v22i0.437.

Ciprés Torres, Pilar. “La onomástica de las inscripciones romanas del País Vasco: estructura del nombre personal y estatuto jurídico.” Veleia. Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas 23 (2006): 85-128. https://doi.org/10.1387/veleia.2848.

Echevarría Arsuaga, Ana. “La cronología de las inscripciones funerarias latinas de Álava.” Munibe. Antropología – Arqueología 41 (1989): 133-152. https://www.aranzadi.eus/1989-volumen-41-maa.

Elorza Guinea, Juan Carlos. “Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa.” Estudios de Arqueología Alavesa 2 (1967): 119-185. http://iaa-aai.org/antbuspre.asp?cod=2695&nombre=2695&nodo=&orden=True&sesion=1.

Elorza Guinea, Juan Carlos. “Estelas decoradas romanas en la provincia de Álava.”, Estudios de Arqueología Alavesa 4 (1970): 235-274. http://iaa-aai.org/antbuspre.asp?cod=2697&nombre=2697&nodo=&orden=True&sesion=1.

Estarán Tolosa, Mª José y Beltrán Lloris, Francisco, Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispáanicas II. Numismática paleohispánica, Bilbao: Universidad del País Vasco, 2015. https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?IdProducts=UHPDF151886#

Fernández Palacios, Fernando. “Actualización en onomástica vasco-aquitana.” Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua 9, ejemplar dedicado a Actas do X coloquio internacional sobre linguas e culturas paleo-hispanicas (2009): 533-537. https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/54/37fernandez.pdf.

Gorrochategui Churruca, Joaquín. Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1984.

Gorrochategui Churruca, Joaquín. “Los Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas.” Veleia. Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas 12 (1995): 181-234. https://ojs.ehu.eus/index.php/Veleia/article/view/24397.

Jordán Colera, Carlos. Celtibérico. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2004.

Jordán Colera, Carlos. Lengua y epigrafía celtibéricas. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2019.

Jordán Lorenzo, Ángel A. “Pautas generales del hábito epigráfico entre los vascones durante el principado (siglos I-III d.C.).” Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra 21, Monográfico dedicado a Entre Vascones y Romanos. Sobre las tierras de Navarra en la Antigüedad, (2013): 81-111. https://doi.org/10.15581/012.21.377.

Kajanto, Iiro. The Latin Cognomina. Roma: Bretschneider Giorgio, 1982.

Loizaga Arnaiz, José María and Juan Francisco Relloso Villoria. “Corrigenda et Addenda al conjunto epigráfico de San Román de San Millán.”, Veleia. Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas 7 (1990): 119-129. https://ojs.ehu.eus/index.php/Veleia/article/view/24544.

Marco Simón, Francisco. Las estelas decoradas de los conventos Caesaraugustano y Cluniense, Caesaraugusta 43-44. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1978. https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/765.

Marichal, Robert. Les graffites de La Graufesenque. Paris: C.N.R.S., 1988.

Martínez Areta, Mikel. “Basque dialects.”, In Martínez Areta, M. (coord.), Basque and proto-basque. Language-internal and typological approaches to linguistic reconstruction, coord. by Mikel Martínez Areta, 31-87. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2013. https://doi.org/10.3726/978-3-653-02701-3

Martínez Areta, Mikel. “Towards a history of Basque anthroponymy.” Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo” 50 (1-2) (2016): 301-341. https://doi.org/10.1387/asju.22867.

Moncunill Martí, Noemí. Els noms personals ibèrics en l’epigrafia antiga de Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2010. https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_avanzada&idCatalogacio=10888

Pérez Orozco, Santiago. “Observaciones sobre los sufijos ibéricos.” Fontes Lingaue Vasconum. Studia et documenta 63 (1993): 221-230. https://doi.org/10.35462/flv63.2

Rodríguez Ramos, Jesús. “Índice crítico de formantes de compuesto de tipo onomástico en la lengua íbera.” Cypsela 14 (2002): 251-275. https://raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/118501.

Sáenz de Buruaga, Andoni y Francisca Sáenz de Urturi. “La epigrafía romana de San Román de San Millán (Álava).” Veleia. Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas 11 (1994): 49-79. https://ojs.ehu.eus/index.php/Veleia/article/view/24351.

Simón Cornago, Ignacio. Nombres ibéricos en inscripciones latinas. Pisa – Roma: Fabrizio Serra Editore, 2020.

Vidal, Joan C. “El origen lingüístico de la antroponimia vascona.” Arse, Boletín Anual del Centro Arqueológico saguntino 48-49 (2014-15): 103-150. https://centroarqueologicosaguntino.es/arse-48-49-2014-2015/

Villar Liébana, Francisco. Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995.

Zaldúa Etxabe, Luis M. “Gipuzkoa in antiquity: languages and linguistic areas in the light of onomastics.” Fontes Linguae Vascorum, Studia et documenta 131 (2021): 213-235. https://doi.org/10.35462/flv131.11.

* Es necesario hacer dos consideraciones. En primer lugar, es obligado expresar un sincero reconocimiento a todos los autores que previamente han estudiado las dos estelas. Las condiciones e impedimentos bajo las cuales se encuentran estas piezas suponen una labor realmente difícil y ardua, dotando de un valor añadido a todos y cada uno de los trabajos realizados sobre ellas. En segundo lugar, es de justicia agradecer al ayuntamiento de San Millán, al responsable del archivo municipal y a los custodios de las llaves de acceso a la iglesia de San Román de San Millán las facilidades, bonhomía y gentileza mostradas en todo momento.

1. Elorza, “Ensayo topográfico,” 170-173, nºs 101-109.

2. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 49-79.

3. Elorza, “Estelas decoradas romanas,” 244, nº 32, fot. 32; Marco Simón, Las estelas decoradas, 189, nº 56.

4. Loizaga y Relloso, “Corrigenda et addenda,” 128, nº 10, fot. 10.

5. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 64-45, nº 19, fot. 4.

6. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 65, nº 20, fot. 5.

7. Se utilizan, donde procede, las referencias del Banco de Datos de Lenguas Paleohispanicas “Hesperia”, del MLH y de la obra de Jordán Colera.

8. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 68.

9. Rodríguez Ramos, “Índice crítico de formantes,” 257; Simón Cornago, Nombres ibéricos, 39-40; MLH V.2, 167.

10. Gorrochategui, Estudio sobre la onomástica, 360.

11. MHL V.2, 294 y 514..

12. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 69; Gorrochategui, “Los Pirineos,” 220; Ciprés, “La onomástica de las inscripciones,” 94, not. 95.

13. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 70; Pérez Orozco, “Observaciones,” 224; Moncunill, Els noms personals, 63; MLH V.2, 96.

14. No obstante, quizás por la falta de paralelos y las dudas que suscitan ambos nombres, Simón Cornago prudentemente excluye Lutbelscottio y Luntbesar de su listado de nombres ibéricos en inscripciones latinas. Vid.: Simón Cornago, Nombres Ibéricos, 167.

15. Ap. Ib. 94.

16. Estarán y Beltrán, Numismática Paleohispánica, 224-225.

17. Villar, Estudios de celtibérico, 101; Jordán, Celtibérico, 195; Jordán, Lengua y epigrafía, 313.

18. Villar, Estudios de celtibérico, 102; Jordán, Celtibérico, 312; Jordán, Lengua y epigrafía, 724.

19. Jordán, Celtibérico, 323; Jordán, Lengua y epigrafía, 688.

20. Villar y Prósper sugieren una relación entre lutorikum y el NP galo Lucterius ‘luchador’, remitiendo a una raíz ie. *leug- ‘herir’ (IEW 685-686), vid. Villar y Prósper, Vascos, celtas e indoeuropeos, 294, not. 409

21. Villar y Prósper, Vascos, celtas e indoeuropeos, 89-90: Jordán, Celtibérico, 195; Jordán, Lengua y epigrafía, 314.

22. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 69.

23. Sáenz de Buruaga y Sáenz de Urturi, “La epigrafía romana de San Román,” 70.

24. Gorrochategui, “Los Pirineos,” 219.

25. Gorrochategui, “Los Pirineos,” 219 y not. 83.

26. Gorrochategui, “Los Pirineos,” 220.

27. Martínez Areta, “Towards a History,” 307, not. 9; Abaitúa, Martínez Areta y Ramos Remedios, “Del euskera”, 63, tab. 2, nºs 18 y 19 y p. 66.

28. Núñez Astrain, “Parentescos,” 60; Fernández Palacios, “Actualización, ” 534; Jordán “Pautas generales,” 82-83, not. 2; Martínez Areta, “Basque dialects, ” 83, not. 44; Vidal, “El origen lingüístico,” 139; Zaldúa, “Gipuzkoa in antiquity,” 217 y 228.

29. Podría ser posible apreciar una tercera marca al final de la segunda línea de la primera estela. En el caso de la segunda, el deterioro impediría asegurarlo.

30. Gorrochategui ya apuntaba en este sentido: Gorrochategui, “Los Pirineos,” 219 y not. 83.

31. Por ejemplo, en la primera estela, parece que a la hora de plasmar el cognomen Sintilla, el soporte manifestaba un deterioro entre los caracteres T e I que impuso una separación mayor y una forma que aparentemente dice SINT · ILLA. El agujero en medio de este cognomen es en realidad un descascarillado, posiblemente resultado de una burbuja de aire en el soporte, revelada durante el tratamiento de la piedra.

32. Gorrochategui, “Los Pirineos,” 220.

33. Ciprés, “La onomástica de las inscripciones,” 92, not. 23.

34. VT no es, desde luego, una abreviatura normal en los gentilicios romanos. Las opciones más inmediatas que podrían sopesarse corresponderían a nomina como V(i)t(io) o V(e)t(tio), el primero con un paralelo en Clunia, C(aio) Vitio Licirico (ERClu 100) y el segundo, Vet(t)ius, mucho más extendido y con correlatos en Veleia, Iruña de Oca, ]ius Vet/us Vetus (CIL II 2927 = Elorza, “Ensayo topográfico,” 147, nº 46), Ve[ttius Sego]ntius (CIL II 5821 = Elorza, “Ensayo topográfico,” 154, nº 59), Herramelluri, Vet(ii) (ERR 38), Astorga , Vettiae Sabin(ae) (IRPLe 83 = ERPLe 173) o en Pisoraca, Herrera de Pisuerga, Vettius Lub[---], Vet(i) fili(o), Vettio Felici y Vettius Lubianus (CIL II 2941 = IRPP 73), entre otros. Todo, sin embargo, es ciertamente muy especulativo.

35. Para abordar esta cuestión, una opción es considerar cognomina latinos como Bellus y sus derivados (Kajanto, The latin cognomina, 231), así como Bellator, Bellicus, Belliger o Belgicus, entre otros. Es posible también explorar las posibilidades ofrecidas por la onomástica indígena, como sucede con las organizaciones suprafamiliares Belvicon (ERLara 49) en Nova Augusta (Lara de los Infantes, Burgos) y Belai[n]ocum (HEp 2, 414) en Ablenque, Guadalajara, o la Belaiokumkue genis del Bronce de Luzaga (GU.01.01 = K.06.01), por ejemplo.

36. Sin ser un nomen con mucho predicamento en Hispania, sí que constan algunos testimonios, el más cercano en Nova Augusta (Lara de los Infantes, Burgos), L(ucius) Lutatius Pater[nus] (ERLara 183)

37. Ciprés, “La onomástica de las inscripciones,” 96.

38. Echevarría, “La cronología de las inscripciones,” 137.

39. Ciprés, “La onomástica de las inscripciones,” 99.

40. Scot(t)ius como étnico parece que se documenta por vez primera a principios del s. IV d. C., en el 312 en un apéndice de la Nomina Provinciarum Omnium, lo que hace esta interpretación muy poco probable.

41. Por ejemplo: en La Graufesenque, marcas de alfarero como OF • SCOTTI, OFSCOTI u OF PRIM SCO (GraffBonn 77, 142 y 241) y grafitos como Scota (Marichal, Les graffites, nºs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 44, 85 y 155) se datan en el s. I d. C.; hay testimonios del cognomen en el s. II como la inscripción de Divixtae Scotti marito en Langres (Francia) -con dedicatoria a los dioses Manes- (CIL XIII 5759); también se documenta en el s. III d. C., como por ejemplo la inscripción de C. Q. Scotti, en Macon (Francia), datada en el 224 d. C. (CIL XIII, 2589) o hasta en el s. IV d. C., como el Scottius (AE 1982, 667) reseñado en la defixio de Bath (Reino Unido).