ISSN: 0213-2052 - eISSN: 2530-4100

DOI: https://doi.org/10.14201/shha31494

EL TRÁNSITO DE SERTORIO POR LOS ALPES

Sertorius’ transit through the Alps

Stefano Bossola-Vaquero

Universidad de Salamanca

stefano.bossola@usal.es

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1555-6709

Fecha de recepción: 04/11/2023Fecha de aceptación: 23/06/2024

RESUMEN: Uno de los episodios menos conocidos y tratados de la vida de Quinto Sertorio es su paso por los Alpes de camino a la península ibérica en el invierno del 83 al 82 a.C. La única fuente, Plutarco, es muy sintética y poco esclarecedora y los estudios recientes se han centrado en la identificación de la ruta pirenaica empleada por Sertorio. Este articulo analiza los distintos itinerarios posibles para superar los Alpes, describiendo sus condiciones climáticas y destacando los pueblos que habitaban las distintas zonas. Además, se presenta la situación política de la época y su impacto sobre las decisiones tomadas por Sertorio. Para realizar este estudio se ha acudido no solo a las fuentes antiguas y a los ensayos modernos sobre estos temas, sino que también han sido empleadas las más recientes publicaciones sobre paleoclimatología para reconstruir las condiciones climáticas de la época de Sertorio.

Palabras clave: Sertorio; Guerras civiles romanas; Alpes romanos.

ABSTRACT: One of the least known and treated episodes in the life of Quintus Sertorius is his transit through the Alps on his way to the Iberian Peninsula during the winter of 83-82 BC. The only source, Plutarch, is very synthetic and could be more illuminating, while recent studies have focused on identifying the Pyrenean route used by Sertorius. This article analyses the different routes available to him to cross the Alps, describing their climatic conditions and highlighting the peoples who inhabited the different areas. In addition, the political situation of the time is presented, showing its impact on the decisions taken by Sertorius. Ancient sources and modern studies on the topic have been used to carry out this study, as well as recent studies on palaeoclimatology to reconstruct the climatic conditions of Sertorius' time.

Keywords: Sertorius; Roman Civil Wars; Roman Alps.

1. INTRODUCCIÓN

En el invierno del 83 al 82 a.C.1, Quinto Sertorio, tras una dura discusión con los líderes de su bando por la gestión de la guerra contra Sila2 y el descontento por la elección como cónsul de Mario el Joven3, fue enviado como procónsul a la península ibérica con la misión de pacificar la Galia Transalpina y sustituir a Cayo Valerio Flaco, gobernador de ambas provincias ibéricas durante nueve años4. La única fuente de información sobre el traslado de Sertorio hacia Hispania es Plutarco. Sin embargo, ofrece una descripción extremadamente sintética y poco clarificadora:

5) Mientras atravesaba regiones montañosas tuvo que afrontar fuertes tempestades y fue obligado por los bárbaros a pagar tasas y peajes para poder seguir con la marcha. 6) Los que iban junto a él se molestaron y juzgaban intolerable que un procónsul romano pagase tributos a unos bárbaros miserables, (Sertorio) dando poca importancia a la aparente deshonra y diciendo que compraba tiempo, el bien más preciado para un hombre que aspira a grandes cosas, apaciguó a estos bárbaros con dinero y llegó a Iberia a toda prisa5.

Como ha evidenciado correctamente Konrad, el biógrafo de Queronea no proporciona ningún detalle que aclare si los episodios mencionados tuvieron lugar en los Alpes o en los Pirineos6. Naturalmente, en su viaje hacia la península ibérica, Sertorio tuvo que superar tanto los Alpes como los Pirineos. Sin embargo, todos los estudios que han analizado la breve cita plutarquea se han centrado en los posibles itinerarios pirenaicos que el romano pudo utilizar7.

Este artículo se propone estudiar los principales itinerarios que Sertorio pudo emplear para franquear los Alpes, evidenciando sus características y los posibles obstáculos que estos presentarían. También se analizará la cita de Plutarco en relación con las diferentes rutas alpinas, hipotetizando la identidad de los bárbaros mencionados.

2. LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EL TRÁNSITO DE LOS ALPES EN ÉPOCA ROMANA

Sertorio se dirigió hacia Hispania con un ejército que necesitaría de un dispositivo logístico adecuado y con el personal necesario para la administración provincial. Teniendo en cuenta los testimonios de las fuentes antiguas, su decisión de atravesar los Alpes y los Pirineos en pleno invierno parece bastante inusual y arriesgada. Estas fuentes recuerdan en diferentes ocasiones que durante los meses invernales los Alpes permanecían “cerrados” a causa de la nieve y del hielo que impedían el tránsito tanto civil como militar8. En el mundo romano estaba muy difundido el topos de los Alpes como un obstáculo insuperable, lugar hostil, frío, habitado por animales agresivos y poblaciones bárbaras9. Por esta razón, cada tránsito de los Alpes se describía como una empresa heroica plagada de riesgos y dificultades. A esto contribuyó notablemente la gran fama del episodio del tránsito de los Alpes realizado por Aníbal, que rápidamente se convirtió en el modelo de todas las narraciones de viajes a través de zonas montañosas. A este propósito, cabe recordar que los principales puertos de montaña de los Alpes habían sido empleados de forma sistemática al menos desde la Edad del Bronce y que los pueblos celtas10, y posteriormente los romanos11, cruzaron en varias ocasiones estas montañas en grandes números. Por lo tanto, se tiene que considerar que los Alpes, más allá de los topoi, nunca fueron realmente considerados un obstáculo insuperable12. Es posible que la narración plutarquea del episodio sertoriano, aunque verosímil, se haya visto influida por esta tradición, al menos en parte.

Las fuentes antiguas recuerdan abundantes casos de ejércitos romanos que superaron los Alpes en invierno, incluso con fuertes nevadas13. Parece evidente que, si bien normalmente en caso de campañas programadas o para el desarrollo de actividades comerciales era preferible esperar a las estaciones más favorables para superar las montañas, en situaciones de necesidad o emergencia los romanos no dudaban en cruzar los Alpes en invierno14. Plutarco deja claro que Sertorio tenía prisa por llegar a Hispania15 y, por lo tanto, su decisión no es de extrañar.

En relación con el tránsito de Sertorio por los Alpes, son de gran interés los recientes estudios sobre paleoclimatología que han evidenciado un periodo de aumento de las temperaturas asociado a mayores precipitaciones y estabilidad climática conocido como Roman Warm Period (RWP) o Roman Climatic Optimum (RCO). Este fenómeno no tuvo un carácter global, sino que afectó en particular a Europa y al área mediterránea con una marcada tendencia al aumento de las temperaturas alrededor del periodo entre el 500 a.C. y el 300 d.C. con un pico entre el 150 a.C. y el 250 d.C. Las temperaturas se asemejaban a las actuales y su variación en función de las estaciones era reducida respecto a otros momentos históricos, con inviernos menos fríos incluso en altitudes elevadas de montaña. El proceso de calentamiento afectó también al mar Mediterráneo, con un aumento de la evaporación que, junto con un incremento de la diferencia entre las temperaturas de la tierra y del mar, favoreció el incremento de las precipitaciones durante todo el año. Estas condiciones favorables terminaron alrededor del 350 d.C., cuando empezó un proceso de progresivo enfriamiento y de reducción de la humedad en la atmosfera que culminó entre el 432 y el 526 d.C. en una grave y prolongada sequía. Se discute sobre las causas de este periodo marcado por condiciones climáticas extremadamente favorables, sin embargo, se ha evidenciado una escasa actividad volcánica a nivel global, así como una actividad solar positiva y estable16.

Esta peculiar condición climática tuvo un impacto significativo sobre los glaciares de los Alpes. Entre el 200 a.C. y el 50 d.C., estos se retrajeron hasta llegar aproximadamente a la extensión actual, con una variabilidad local y velocidades diferentes, pero manteniendo dimensiones reducidas hasta el final del periodo cálido romano. Esta retirada se ha podido demostrar gracias a las evidencias en el aumento de desprendimientos debidos a que, durante un periodo prolongado de tiempo, las rocas estuvieron expuestas a los agentes atmosféricos y no sujetas por el hielo. De igual importancia es el hecho de que se han encontrado escasos restos de material vegetal fechable en esta época, puesto que la ausencia de hielo no permitió su conservación a largo plazo. En estas zonas, gracias a la reducción actual de los glaciares alpinos, se han encontrado restos de actividades humanas, sobre todo de extracción de minerales, y objetos de época romana que evidencian su frecuentación sistemática debida a la ausencia de hielo17.

Las condiciones climáticas en el siglo I a.C., por tanto, facilitarían el tránsito invernal por muchos puertos, especialmente algunos de alta montaña que permanecerían impracticables solo en el caso de fuertes nevadas, deshielo o avalanchas. Cabe destacar que en algunas circunstancias es más fácil transitar por un terreno con una capa de nieve estable que por uno totalmente libre de nieve puesto que esta mantiene cohesionadas las rocas y dificulta los desprendimientos. Posiblemente el tránsito en primavera sería más difícil debido a que el deshielo genera riachuelos que empantanan los senderos, provocan desprendimientos y facilitan los deslizamientos del terreno18. Sin embargo, aun con el clima favorable que se ha descrito, la montaña en invierno seguía siendo un espacio difícil, donde una tormenta de nieve imprevista podía causar serios problemas, como en el caso de Sertorio19.

Los conocimientos de los romanos sobre los ámbitos de montaña eran, en la mayoría de los casos, de naturaleza más práctica que científica, basados en los fenómenos observados. El interés, más que en la explicación y comprensión de los fenómenos físicos y geológicos, buscaba facilitar la ocupación de estos entornos y el aprovechamiento de sus recursos. Por estas razones, era necesario conocer sus características y los obstáculos presentes20.

Sertorio nació en Nursia21, ciudad de la Sabina localizada en un área montañosa de los Apeninos, en el centro de Italia. Por este motivo, tenía un conocimiento directo del ambiente montañés y de sus peculiaridades. Además, en diferentes ocasiones había transitado por los Alpes o permanecido durante largos periodos a los pies de esta cadena montañosa: una primera vez cuando sirvió durante la desafortunada campaña romana contra cimbrios y teutones culminada con la derrota de Orange22. Posteriormente, sirvió en Hispania como tribuno militar a las órdenes de Tito Didio23, por lo que tuvo que superar Alpes y Pirineos para llegar a la península ibérica. Fue asimismo cuestor de la Galia Cisalpina, región a los pies de los Alpes24. Así, Sertorio tenía un conocimiento directo de las características climáticas de esta cadena montañosa y de las posibilidades de tránsito. Finalmente, hay que destacar la posibilidad de que Sertorio emplease guías locales que conociesen las principales vías hacia los puertos de montaña, como en su día hizo Aníbal25.

Todas estas consideraciones nos hacen concluir que, cuando Sertorio superó los Alpes en el invierno entre el 83 y el 82 a.C., tomó una decisión sin duda arriesgada, pero menos de los que en principio cabría pensar. La prisa por llegar a la península ibérica no fue probablemente el único elemento que motivó la decisión de Sertorio: posiblemente en primavera el deshielo hubiese creado una situación peor en los puertos de montaña, demorando ulteriormente su marcha, y el tránsito invernal se vería sensiblemente facilitado por las peculiares condiciones climáticas de la época.

3. LOS POSIBLES ITINERARIOS

3.1. El itinerario marítimo

El itinerario más rápido sería sin duda el marítimo, puesto que la duración del viaje ha sido calculada en una media de cuatro días de navegación desde Roma hasta Tarraco26. Ya en época republicana, Roma disponía de numerosos puertos de diferentes dimensiones en la península ibérica donde Sertorio hubiese podido desembarcar con su ejército y personal administrativo, siendo los principales Tarraco, Emporion y Carthago Nova27.

El autor latino Vegecio indicaba que desde el 11 de noviembre hasta el 10 de marzo los mares permanecían cerrados al tráfico marítimo a causa de las dificultades de navegación debidas al tiempo invernal28. Naturalmente, el autor no se refiere a un bloqueo de las actividades marítimas por ley, sino a un hábito debido a la precaución de quienes operaban en el mar. Sin embargo, varios estudios han evidenciado que el “mare clausum” habría sido más un topos literario que una realidad efectiva. Las crónicas de los viajes por mar se caracterizaban por elementos convencionales y estereotipados, como las dificultades de la navegación, sus riesgos y el coraje necesario para emprender dichas travesías. En realidad, existen testimonios literarios y arqueológicos que atestiguan que la navegación invernal era una práctica común incluso desde la época prerromana. Así pues, durante esta estación no se efectuaba un paro total de las actividades marítimas, sino una reducción que dependería de diferentes factores, como la urgencia de los viajes, las condiciones meteorológicas locales o el tipo de embarcación empleada. Tampoco las operaciones de las flotas militares se interrumpían totalmente, aunque era común aplazarlas hasta primavera. Cabe destacar que la navegación de cabotaje era más difícil que la de alta mar en invierno: la escasa visibilidad y el oleaje incrementaban el riesgo de naufragio al propiciar que los barcos se estrellasen contra las rocas o la costa29.

Si bien la opción marítima sería la más rápida, Plutarco indica claramente que al menos una parte del viaje se realizó por tierra30. Dado que la cita plutarquea es demasiado imprecisa como para poder determinar a qué cadena montañosa se refiere, Sertorio pudo superar los Alpes en barco y los Pirineos por tierra. Por esta razón se ha considerado necesario analizar la ruta marítima para poderla excluir de forma definitiva en favor de una ruta terrestre. Seguramente el bando cinno-mariano no disponía de una flota que asignar a Sertorio, dada la difícil situación de la guerra contra Sila. En efecto, una vez llegado a la península ibérica Sertorio tuvo que construir una pequeña flota31, probablemente para defenderse en el caso de un desembarco de las fuerzas silanas. La ruta hacia la península ibérica se realizaría siguiendo la costa, situación particularmente peligrosa en invierno como se ha expuesto, elemento que seguramente Sertorio habría evaluado. En todo caso parece que, al menos a principios del siglo I a.C., era más común el itinerario terrestre hacia la península ibérica, como demostraría el hecho de que, algunos años más tarde, Pompeyo decidiese viajar hacia Hispania con su ejército por tierra32. Por estas razones, el itinerario marítimo se tiene que descartar.

3.2. Los itinerarios terrestres

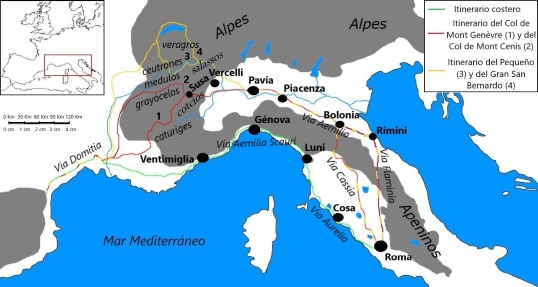

Las fuentes antiguas precedentes (como Polibio33) o contemporáneas a Sertorio (como Varrón34) mencionan tres itinerarios principales para superar los Alpes: uno costero pasando por el territorio de los ligures, otro correspondiente a los actuales Mont Cenis y Mont Genèvre y el último en la zona del Pequeño y del Gran San Bernardo (fig. 1). Naturalmente existían numerosas rutas secundarias, la mayoría de ellas conocidas únicamente por las poblaciones locales y poco aptas para el traslado de ejércitos con sus provisiones. Cabe destacar que, a principios del siglo I a.C., Roma no controlaba los puertos de montaña de los Alpes excepto el más cercano al mar y las infraestructuras debían de ser bastante limitadas. Esta era la situación de la red viaria existente cuando Sertorio emprendió su viaje hacia Hispania. Sería solo en época de Augusto, tras la conquista efectiva del área, cuando empezaron a construirse importantes vías y otras mejoras que facilitaron el paso de los Alpes, estableciéndose presidios militares que asegurasen el libre tránsito35.

Figura 1. Mapa de los posibles itinerarios empleados por Sertorio realizada por el autor.

Puesto que Sertorio se movía con un ejército con su impedimenta, la elección del itinerario se vería condicionada por las limitaciones logísticas. La única vía mejorada por los romanos a principios del siglo I a.C. era la que seguía el curso de la costa atravesando el territorio de los ligures. Los demás puertos de montaña carecían de infraestructuras avanzadas. Es difícil hipotetizar cuál era el estado de estas pistas, que, sin embargo, eran frecuentadas desde siglos, sus características y el impacto del invierno sobre estas.

Los romanos empleaban principalmente dos medios para el transporte de mercancías o equipos pesados: animales de carga y carruajes. Los animales de carga eran principalmente mulos (que trasportaban una carga media de 135 kg) y asnos (con una carga media de 100 kg) prefiriéndose los primeros puesto que, aun siendo más lentos, eran más resistentes y podían soportar marchas de hasta 10 o 12 horas. Pese a su menor capacidad de carga, ofrecían grandes ventajas: podían moverse tanto por vías de buena calidad como por senderos accidentados y eran más baratos, fácilmente localizables, rápidos y resistentes. Las mercancías normalmente se cargaban en cestas, canastas o alforjas y se requerían buenos conductores para equilibrar los pesos y evitar la caída de los objetos transportados o del animal. Otra gran ventaja de los animales de carga era que podían subir pendientes de hasta el 43% en un terreno estable (se han encontrado evidencias de antiguos caminos de herradura con pendientes del 30%), aunque naturalmente la calidad de la calzada influía sobre la carga máxima y la velocidad de los animales. Los carruajes empleados por los romanos eran de diferentes tipologías con un numero de ruedas variable, tirados por mulos, bueyes o más raramente por caballos, y podían soportar cargas de hasta 500/550 kg dependiendo de los animales usados. Este tipo de transporte era más lento que los animales de carga y la pendiente no podía superar el 10%. Además, los vehículos con ruedas eran más sensibles a las condiciones de las vías puesto que estas se podían fácilmente atascar en el barro, bloquearse o romperse. Existen evidencias de que los romanos empleaban distintos medios de transporte de bienes dependiendo de las necesidades y de las condiciones del momento36.

También cabe destacar que en los ejércitos romanos existía personal no combatiente y no armado que seguía a las tropas y que las fuentes denominan calones y lixae. Los calones eran esclavos, en su mayoría públicos, que realizaban una serie de tareas que facilitaban la vida de los soldados, como la búsqueda de comida, forraje o madera y la gestión y manejo de los animales de carga. Estudios modernos estiman que la proporción entre soldados y calones era de 4 a 1, por lo que su número era considerable. Los lixae eran personas, cuyo estatus jurídico no está del todo claro, que seguían a los ejércitos romanos para vender comida y otros bienes a las tropas. Las fuentes antiguas nos informan de que su número era elevado37. Ambos grupos seguían a los ejércitos romanos durante su marcha38, aumentando el número de personas involucradas en las expediciones militares, una circunstancia que también tuvo que darse en la marcha de Sertorio a la península ibérica.

Un último aspecto que condicionaba las rutas seguidas por los ejércitos romanos era la posibilidad de obtener suministros, tanto para los hombres como para los animales. Normalmente, durante las campañas militares programadas, como sería el caso de la de Sertorio, los comandantes romanos realizaban con antelación todos los preparativos, acumulando la mayoría de los recursos necesarios. Esto reducía la necesidad de recolectar suministros durante la marcha. La dieta de los soldados romanos estaba compuesta entre el 60 y el 75% por trigo, consumido bajo diferentes formas, siendo complementada con carne en salazón, queso, legumbres y aceite. Si bien lo habitual era que las tropas cocinasen diariamente los alimentos necesarios, cuando esto no era posible, tanto por falta de tiempo como por la imposibilidad de construir un campamento, se empleaban alimentos preparados previamente. Otro problema era la conservación de la comida: en el caso del pan, por ejemplo, en climas fríos se mantenía comestible solo durante una semana, incluso menos en climas cálidos. Para superar este problema, era frecuente el uso de galletas, que podían conservarse hasta un mes, y de comida desecada, que además tenía un menor peso y se transportaba más fácilmente39. Por estas razones, Sertorio pudo resolver el problema del sustento de sus tropas gracias a la preparación atenta de la expedición, sin tener que depender de los recursos que encontrara sobre la marcha, sobre todo considerando los problemas en invierno. Como bebidas las principales era el agua, que, sin embargo, presentaba problemas de conservación, y el vino. Si bien el vino se empleaba muy a menudo como substituto, el agua no se podía eliminar totalmente. Los romanos la transportaban en bolsas de cuero o barriles de madera, sin embargo, no se podía conservar por mucho tiempo, especialmente en climas cálidos. Por esta razón, era habitual que los ejércitos romanos se abasteciesen de agua empleando los recursos locales (aquatio). En el caso de Sertorio, el clima invernal pudo facilitar la conservación del agua, pero podía también causar problemas en su acopio, puesto que el frío podía congelar las fuentes de agua. Sin embargo, las peculiares condiciones climáticas causadas por el Roman Warm Period pudieron haber elevado la altitud a la que los manantiales y los arroyos se congelaban, facilitando la labor de la aquatio. Otro aspecto fundamental era la posibilidad de abastecerse de leña, necesaria para encender y alimentar las hogueras que los soldados necesitaban para calentarse, iluminar y cocinar40. En un entorno de montaña como los Alpes no sería difícil encontrar sobre la marcha la madera necesaria para la vida de las tropas. Un último aspecto, de gran importancia, era la alimentación de los animales que acompañaban a la expedición. Los caballos y los bueyes necesitaban a diario grandes cantidades de comida mientras que los mulos y, sobre todo, los asnos, capaces de resistir sin comer durante largos periodos, eran menos exigentes. El forraje para los animales tenía un gran peso y ocupaba mucho espacio en el tren de bagajes por lo que habitualmente se intentaba conseguir la mayor parte de la comida necesaria empleando los recursos locales o dejando que los animales pastasen, posibilidad esta última que se veía muy reducida en invierno41. Por estos motivos, es muy probable que Sertorio emplease principalmente asnos y mulos como animales de carga para reducir el consumo de forraje, destinado principalmente a los caballos.

Todos estos elementos llevan a pensar que Sertorio no empleó rutas secundarias, de difícil tránsito para la logística de un ejército y aún más en invierno, sino que optó por uno de los cuatro itinerarios principales conocidos en su época, de cuyo estado no se dispone de mucha información, pero que seguramente serían más fácilmente transitables.

Un último elemento a considerar es que en el siglo I a.C. la zona alpina, a excepción de una pequeña franja costera, no estaba todavía bajo el control romano, siendo, por lo tanto, las poblaciones locales las que controlaban las principales vías y los puertos de montaña recaudando impuestos para dejar libre el paso o para garantizar la seguridad de los viajeros. Esta situación cambió progresivamente a partir de las campañas de César en Galia y, sobre todo, con la definitiva sumisión de los pueblos alpinos por parte de Augusto42.

El itinerario costero comenzaba en Roma y, bordeando la costa del mar Tirreno, pasaba por Cosa (en la provincia de Grosseto en Toscana), Luna (actual Luni en la provincia de La Spezia en Liguria) y Génova. Tras esta ciudad, siempre siguiendo la costa, se podían superar los Alpes en la zona de Albintimilium (actual Ventimiglia en la provincia de Imperia en Liguria). Climáticamente esta sería la mejor opción, puesto que, incluso en invierno, en la zona las nevadas son muy raras y las temperaturas suelen ser elevadas. Además, la zona costera de Liguria se encontraba bajo el control romano tras las campañas militares de Cayo Sextio Calvino contra ligures y saluvios en el 123 a.C.43 y de Domicio Enobarbo contra saluvios, alóbroges y arvernos entre los años 122 y 120 a.C.44. Sin embargo, el área controlada por los romanos era extremadamente reducida, 12 estadios (aproximadamente 2,20 km) en las zonas más amplias y 8 estadios (aproximadamente 1,48 km) en las más reducidas, y la ruta resultaba muy difícil por la geografía de la zona, con estrechos senderos que terminaban en acantilados sobre el mar45. Estrabón recuerda que en el año 109 a.C. el censor M. Emilio Escauro había construido una vía, llamada Aemilia Scauri, entre Luna y Vado Ligure (en la provincia de Savona, Liguria) que culminaba en Derthona (actual Tortona en la provincia de Alessandria, Piamonte)46. El trazado de esta vía, que se unía a la vía Aurelia superponiéndose en algunos casos a esta, no se conoce con precisión, pero es posible que siguiese toda la costa de Liguria mejorando el tránsito en la zona47.

De esta forma, si se hipotetiza que la cita de Plutarco se refiere al paso de Sertorio por los Alpes, el itinerario costero se tendría que descartar puesto que las nevadas en la zona, incluso en invierno, son muy raras y las poblaciones locales se encontraban bajo el control romano y pacificadas.

El segundo itinerario comenzaba en Roma y tenía dos opciones: la primera a través de la via Flaminia hasta Rímini (en Emilia-Romaña) donde se iniciaba la via Aemilia que conducía hasta Piacenza (siempre en Emilia-Romaña) donde esta vía terminaba su curso. Desde Piacenza se llegaba a Pavía (en Lombardía) y posteriormente a Susa (en provincia de Turín, Piamonte) centro neurálgico de las vías que conducían al Mont Cenis y al Mont Genèvre. La segunda opción preveía seguir la via Cassia hasta Bolonia (en Emilia-Romaña) por donde se entraba en la via Aemilia y el itinerario coincidía con la opción precedente. Desde los puertos de montaña del Mont Cenis y del Mont Genèvre comenzaba la via Domitia que conducía hasta la península ibérica. Aunque Estrabón atestigua que esta vía era fácil en verano, en invierno y en primavera resultaba fangosa y con riesgo de inundaciones48. La via Domitia había sido construida en el 118 a.C. por el procónsul Cneo Domicio Enobarbo con el objetivo de conectar la provincia de la Galia Narbonense con Italia, aunque seguía fielmente el trazado de una antigua vía prerromana llamada vía Hercúlea que existía desde el siglo VI a.C. En su versión inicial, la via Domitia fue construida rápidamente con un suelo en arena y tierra prensadas y en muchos casos empleaba tramos de la ruta anterior. Como se puede imaginar, su calidad era bastante escasa por lo que sufrió varias remodelaciones y mejoras, en particular una primera en los años 70 del siglo I a.C.49 y posteriormente a principios de la edad imperial con su monumentalización50.

La zona de los puertos del Mont Cenis y del Mont Genèvre no estaba bajo el control romano y los pueblos que la habitaban eran por lo tanto independientes. En la vertiente italiana residían los pueblos liguro-celtas que formaban el reino de Donnus y posteriormente el de su hijo Cotcio51, que desde su capital Segusio (actual Susa en Piamonte) controlaban las principales vías y puertos de montaña que comunicaban Italia y Galia, exigiendo peajes a quienes transitasen por sus tierras52. Sin embargo, las relaciones entre Roma y estos monarcas no siempre fueron fáciles53, como demuestra el que en el 58 a.C. César tuvo que negociar con Donnus para poder transitar con sus tropas, aunque se discute si fue tras una batalla o de forma pacífica54. Sin embargo, y contrariamente a lo constatado en la mayoría de las poblaciones alpinas, estos pueblos llegaron a un acuerdo con Augusto a finales del siglo I a.C. que les permitió integrarse en los dominios romanos, aunque con una cierta autonomía puesto que a Cotcio se le otorgó el título vitalicio y hereditario de prefecto de sus territorios en sustitución del de rey, convirtiéndole quizás en el garante de la seguridad viaria en esta zona estratégica de los Alpes y pacificando rápidamente el área55. La vertiente opuesta del Mont Genèvre y del Mont Cenis se encontraban bajo el control de los pueblos celtas de los grayócelos, los caturiges y de los medulos, contra quienes César tuvo que luchar para poder pasar con su ejército en el 58 a.C.56. En el arco de Susa, caturiges y medulos aparecen como parte de los pueblos integrados en la prefectura de Cotcio cuando este decidió pactar con Roma su renuncia al título de rey recibiendo a cambio el de prefecto57. Es posible que la inscripción represente una situación posterior a los inicios del siglo I a.C., probablemente tras la conquista de los Alpes realizada por Augusto, puesto que ambos pueblos son mencionados en el Tropaeum Alpium de La Turbie (Francia) entre las poblaciones derrotadas58. De no ser así, Sertorio podría haber tratado directamente con el soberano de la dinastía cotcia, quizás el mismo Donnus, para garantizarle el paso por el territorio de todas las poblaciones sometidas a él.

El itinerario del Mont Genèvre y del Mont Cenis se adapta bien a la cita plutarquea, puesto que, en esta zona, lejana al mar y más al norte, las nevadas son frecuentes y los pueblos que la habitaban no estaban bajo el control romano y tenían como principal fuente de riqueza la recaudación de peajes. Además, el bando cinnomariano todavía conservaba el control de la llanura Padana, que perdería en la primavera del 82 a.C. tras la batalla de Faventia (actual Faenza en la provincia de Rávena, Emilia-Romaña)59, por lo que Sertorio seguramente pudo cruzarla sin demasiados problemas.

El último itinerario a considerar entre las posibles rutas seguidas por Sertorio es el del Pequeño y del Gran San Bernardo que coincide con el anterior hasta llegar a Pavía, desde donde se seguía hasta Vercelli (en Piamonte) para llegar a la zona donde los romanos fundarían la ciudad de Aosta (en Valle de Aosta), nudo vial para los puertos del Pequeño y del Gran San Bernardo. La importancia ancestral de esta zona en relación con los pasos montañosos y el control de las vías de comunicación viene confirmada por su frecuentación desde el IV milenio a.C. y la presencia de restos de edificios que han sido identificados como fortificaciones prerromanas dedicadas a su control junto con estructuras religiosas que fueron posteriormente asimiladas por los romanos, como el templo de Jupiter Poeninus en el Gran San Bernardo. Solo a partir de la conquista romana de la zona a finales del siglo I a.C. se empezaron a construir infraestructuras importantes que facilitaron el tránsito60.

En la vertiente italiana vivía la población celta de los salasos, que había sido expulsada por los romanos de la zona del Canavese (en Piamonte) y que se había asentado en el actual valle de Aosta aprovechando la aspereza del terreno para resistir a la conquista romana. Controlaban los puertos del Pequeño y del Gran San Bernardo y recaudaban tributos de quienes querían transitar por su territorio hasta que, tras duras guerras, fueron derrotados por los comandantes enviados por Augusto, siendo en su mayoría deportados y vendidos como esclavos61. Su principal actividad era la recaudación de peajes, actividad que los romanos definían como bandidaje. En el 57 a.C. Galba, legado de César, tuvo que abrirse paso luchando62, posiblemente por no querer pagar el peaje o porque no se había llegado a un acuerdo sobre su cantidad63. Las laderas francesas y suizas estaban ocupadas por los pueblos celtas de los ceutrones, los medulos y los veragros que igualmente exigían peajes para dejar libre el tránsito64. La presencia militar romana permanente en la zona, con fortificaciones y puestos de vigía, se data a partir del siglo I a.C., sobre todo en su parte final, con las campañas militares de Augusto y la fundación de Augusta Praetoria Salassorum (actual Aosta), en un emplazamiento estratégico para el tránsito hacia los puertos de montaña65.

Este itinerario, como el anterior, se adapta bien a la cita de Plutarco, tanto por condiciones climáticas como por poblaciones que habitaban la zona.

El Col de la Traversette, que estudios recientes de carácter interdisciplinar sugieren identificar con el camino utilizado por Aníbal en el 218 a.C.66, era una ruta secundaria en la zona del Col de Mont Genèvre, descrita por Polibio como particularmente difícil y en absoluto apta para el tránsito de ejércitos. En efecto, Aníbal sufrió un número elevado de bajas a causa del terreno inestable que provocó la caída de muchos soldados y animales por los barrancos y que obligó al comandante cartaginés a abrirse paso eliminando los bloqueos causados por los desprendimientos. Además, las características de este itinerario favorecían las emboscadas por parte de las tribus locales67. La decisión de Aníbal de emplear un puerto de montaña secundario se vio influida por el temor, fundado, de que los romanos presidiasen la desembocadura de los principales68. Esta elección le permitió mantener el factor sorpresa sobre sus enemigos, un dato clave que le compensó las dificultades que tuvo que superar. De hecho, Pompeyo, cuando tuvo que cruzar los Alpes para dirigirse a la península ibérica en el 77 a.C., empleó una vía diferente a la de Aníbal, que él mismo define como más apta y útil para los intereses romanos69. Tal y como se ha expuesto anteriormente, es muy probable que Sertorio no utilizara rutas secundarias, por las dificultades que podían causar a su ejército, sino que optó por uno de los cuatro itinerarios principales conocidos en su época. Para Sertorio los factores determinantes a la hora de elegir qué vía seguir fueron la rapidez y la facilidad del tránsito, características que el Col de la Traversette no tenía. Por estas razones, considero que un posible itinerario a través del Col de la Traversette se tendría que descartar.

Puesto que la única fuente a nuestra disposición sobre la marcha de Sertorio hacia la península ibérica es Plutarco y nos proporciona informaciones escasas y poco esclarecedoras, resulta imposible hipotetizar qué itinerario pudo seguir. Aplicando la referencia plutarquea a los Alpes, como se ha expuesto previamente, se puede excluir el itinerario costero puesto que no coincide con la situación descrita por el biógrafo de Queronea.

4. LA RUTA EMPLEADA POR SERTORIO Y LA POSICIÓN DE CAYO VALERIO FLACO

Dado que, según Plutarco, Sertorio tuvo que superar una tormenta de nieve mientras cruzaba una zona montañosa, ya sea en los Alpes o en los Pirineos, parece probable que haya empleado una de las rutas del interior y no las costeras, como hubiese sido aconsejable viajando en pleno invierno. Es posible que la causa de esta elección fuese el posicionamiento incierto del procónsul Cayo Valerio Flaco en relación con el conflicto civil.

Desde el 92 a.C. las provincias ibéricas se encontraban bajo el mando de Cayo Valerio Flaco70, quien en el 85 a.C. extendió su control, probablemente sin un nombramiento oficial, también sobre la Galia Transalpina71, tomando de esta manera el mando de los respectivos ejércitos y reuniendo una fuerza militar considerable72. La familia de C. Valerio Flaco no parece haber sido, en un primer momento, hostil a la facción cinnomariana: su primo L. Valerio Flaco fue cónsul en el 100 a.C. junto con C. Mario apoyándolo en todas las decisiones73 y posteriormente en el 86 a.C. fue designado princeps senatus durante el periodo de la dominatio Cinnae74; su hermano, llamado también L. Valerio Flaco, fue cónsul suffectus en el 86 a.C., tras la muerte de C. Mario, siendo colega de Cinna75. La situación parece cambiar tras el asesinato de L. Valerio Flaco, hermano de C. Valerio Flaco, por Fimbria mientras se encontraba en Asia luchando contra Mitrídates76. El gobierno cinnomariano no tomó medidas concretas contra el asesino y de forma tácita aceptó que este asumiese el mando del ejército. Tras estos eventos, en el 85 a.C., el princeps senatus L. Valerio Flaco se manifestó a favor de firmar un tratado con Sila para concluir la guerra77. Es probable que los líderes cinnomarianos, ante el temor de un cambio de bando, quisiesen privar a C. Valerio Flaco de una parte de su considerable fuerza militar78. Sin embargo, y como ha señalado Konrad, el gobierno cinnomariano no privó a C. Valerio Flaco de todos sus mandos provinciales con la intención de no crear tensiones, puesto que este todavía no había manifestado señales de querer cambiar de bando. La asignación a Sertorio de las dos provincias ibéricas era una medida razonable, puesto que, en el 83 a.C. C. Valerio Flaco llevaba más de nueve años ocupando esa posición y se podía plantear como la intención de liberar al gobernador de una parte relevante de sus funciones que abarcaban tres provincias. Al mismo tiempo, C. Valerio Flaco fue confirmado como gobernador de la Galia Transalpina, cargo que hasta entonces ocupaba de manera ilegal, hecho que serviría para convencerle de que el Senado mantenía la confianza en él. De esta forma, si finalmente C. Valerio Flaco hubiese decidido decantarse por Sila, se vería rodeado por los ejércitos leales a los cinnomarianos en Hispania y en Italia, limitando así su capacidad operativa79.

Es posible que el procónsul Flaco controlase los puntos de acceso más fáciles a sus provincias y que por esta razón Sertorio haya tenido que buscar soluciones más arriesgadas que previesen el paso por territorios ocupados por poblaciones fuera del control romano80. Sería perfectamente comprensible un mayor control sobre los accesos a sus territorios por parte de Flaco en un momento de gran instabilidad, aunque no hubiese decidido decantarse por la facción silana, así como la resistencia a la idea de dejar libre el paso a un ejército cuyas intenciones probablemente le eran desconocidas. Por otro lado, es posible que Sertorio decidiese emplear rutas fuera del control romano por precaución porque no confiaba en la lealtad de Flaco.

Plutarco no menciona ningún tipo de resistencia tras la llegada de Sertorio a Hispania, cuyas provincias se encontraban bajo la autoridad de Flaco, mientras que Apiano recuerda que si tuvo que derrotar a los gobernadores anteriores que, siendo fieles a Sila, se negaron al traspaso de autoridad y se unieron a Metelo en la lucha contra Sertorio81. Konrad, de manera convincente, explica esta discrepancia en las fuentes antiguas señalando que Apiano parece no estar informado sobre los eventos relativos a Sertorio entre los años 82 y 80 a.C., por lo que este anticipa episodios que tuvieron lugar dos años después de la llegada de Sertorio a Hispania y, por lo tanto, los gobernadores mencionados por el historiador alejandrino serían los que intentaron impedir el regreso de Sertorio a la península ibérica tras su experiencia africana. Por otra parte, la llegada de Metelo a Hispania no es contemporánea a la victoria de Sila en Italia, como parece indicar Apiano, sino que se data en el 79 a.C. Por estas razones la versión plutarquea de los hechos parece más fiable82. Es posible que Flaco hubiese transferido a la Galia Transalpina la mayoría de las tropas presentes en las provincias ibéricas, que quedarían de este modo desguarnecidas, para no dejarlas a Sertorio83. Por lo tanto, el nuevo procónsul no encontró ningún tipo de resistencia y Sila tuvo que enviar a Anio desde Italia para luchar contra Sertorio84, quien se vio obligado a emprender una campaña de reclutamiento de emergencia para incrementar el número de efectivos de su ejército, compuesto fundamentalmente por los hombres que había traído desde Italia85.

5. CONCLUSIONES

A pesar de la escasez de las fuentes a nuestra disposición, en este artículo se han planteado hipótesis y propuesto algunas conclusiones sobre el tránsito de Sertorio por los Alpes, un episodio histórico muy poco tratado por la investigación moderna.

Como se ha visto, los tránsitos por zonas montañosas en la Antigüedad, si bien están rodeados de un gran número de topoi y de convenciones literarias, eran mucho más frecuentes y comunes de lo que las fuentes antiguas sugieren. De la misma manera, el paso de las montañas en invierno era algo bastante recurrente y los efectos del Roman Warm Period, en el siglo I a.C., facilitaban el tránsito invernal incluso por los puertos de alta montaña. Todo esto, junto con su conocimiento directo de los Alpes occidentales, lleva a concluir que la decisión de Sertorio de cruzar los Alpes con su ejército en invierno sería menos inusual y arriesgada de lo que en un principio podría parecer.

De los itinerarios posibles, gracias al estudio de las fuentes antiguas y de los estudios sobre logística y los medios de transporte en la Antigüedad, se han podido excluir el tránsito por mar y el empleo de vías secundarias para franquear los Alpes; a disposición de Sertorio quedarían, por lo tanto, las tres rutas principales empleadas en el siglo I a.C. para superar los Alpes. Teniendo en cuenta la cita plutarquea se ha propuesto que los itinerarios más probables serían los del Mont Genèvre y del Mont Cenis y del Pequeño y del Gran San Bernardo, puesto que su clima y la situación de las poblaciones locales se adapta muy bien a la descripción de Plutarco.

También se ha evidenciado el impacto de la situación política sobre la decisión de Sertorio relativa al itinerario a seguir, en particular la postura ambigua de Cayo Valerio Flaco, que controlaba la Galia Narbonense y posiblemente impidiese el paso por las rutas en territorio romano.

Todos estos elementos contribuyen a esclarecer un pasaje poco estudiado del episodio sertoriano que, sin embargo, resulta de gran interés pues pone el foco de la atención sobre el área alpina a principios del siglo I a.C., un momento de transición que precede a la expansión romana en la Galia y a la conquista del arco alpino realizada por Augusto a finales del mismo siglo.

FUENTES PRIMARIAS

Amiano Marcelino. Le storie. Editado por Antonio Selem. Torino: UTET, 1965.

Apiano. L'Ibérique. Traducción de Paul Goukowsky. Paris: Les Belles Lettres, 2003.

Apiano. Guerres civiles. Livre I. Traducción de Paul Goukowsky y notas de François Hinard. Paris: Les Belles Lettres, 2008.

Apiano. La Guerre de Mithridate. Traducción de Paul Goukowsky. Paris: Les Belles Lettres, 2019.

César. Le guerre in Gallia (De bello Gallico). Editado por Carlo Carena. Milano: Mondadori, 1987.

Cicerón. Orations. Pro Milone/In Pisonem/Pro Scauro/Pro Fonteio/Pro Rabiro Postumo/Pro Marcello/Pro Ligario/Pro Rege Deiotaro. Traducción de N. H. Watts. Cambridge (Massachusettss)-London: Harvard University Press, 1931.

Dion Casio. Roman History. Volume II. Books 12-35. Traducción de Earnest Cary. Cambridge (Massachusettss)-London: Harvard University Press, 1914.

Estrabón. Geografia. Iberia e Gallia (Libri III-IV). Editado por Francesco Trotta. Milano: BUR, 2016.

Estrabón. Geografia. L'Italia (Libri V-VI). Editado por Anna Maria Biraschi. Milano: BUR, 2020.

Floro. Epitome di Storia Romana. Editado por Eleonora Salomone Gaggero. Milano: Rusconi, 1981.

Frontino. Stratagems/Aqueducts of Rome. Traducción de Charles E. Bennett. Cambridge (Massachusettss)-London: Harvard University Press, 1925.

Julio Exuperancio. Iulii Exuperantii opusculum. Editado por Nevio Zorzetti. Leipzig: Teubner, 1982.

Livio. T. Livi Periochae omnium librorum. Fragmenta Oxyrhynchi reperta. Iulii Obsequentis Prodigiorum liber. Editado por Otto Rossbach. Leipzig: Teubner, 1910.

Livio. Storia di Roma dalla sua fondazione. Volume III. Libri V-VII. Traducción de Mario Scàndola y notas de Claudio Moreschini. Milano: BUR, 1982.

Livio. Storia Di Roma Dalla Sua Fondazione. Volume V. Libri XXI-XXIII. Traducción de Bianca Ceva y notas de Mario Scàndola. Milano: BUR, 1986.

Livio. Storia Di Roma Dalla Sua Fondazione. Volume VI. Libri XXIV-XXVII. Traducción de Bianca Ceva y notas de Mario Scàndola. Milano: BUR, 1986.

Livio. Storia Di Roma Dalla Sua Fondazione. Volume XII. Libri XLI-XLIII. Traducción y notas de Marzia Bonfanti. Milano: BUR, 2003.

Orosio. Le Storie contro i pagani. Vol. 1-2. Editado por Adolf Lippold. Milano: Mondadori, 1976.

Panegíricos Latinos. Panegyrici latini. Editado por Paolo Fedeli y Virgilio Paladini. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1976.

Plinio el Viejo. Natural History. Volume II. Books 3-7. Traducción de H. Rackham. Cambridge (Massachusettss)-London: Harvard University Press, 1942.

Plinio el Viejo. Natural History. Volume V. Books 17-19. Traducción de H. Rackham. Cambridge (Massachusettss)-London: Harvard University Press, 1950.

Plutarco. Sertorio/Eumene. Traducción de Franca Landucci Gattinoni y notas de Christoph F. Konrad. Milano: BUR, 2010.

Plutarco. Pirro e Mario. Editado por Barbara Scardigli. Milano: BUR, 2018.

Polibio. Storie. Traducción y notas de Carla Schick. Milano: Mondadori, 1970.

Salustio. Fragments of the Histories/Letters to Caesar. Editado y traducido por John T. Ramsey. Cambridge (Massachusettss)-London: Harvard University Press, 2015.

Servio. Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii. Editado por Hermann Hagen y Georg Christian Thilo. Leipzig-Berlin: Teubner, 1881.

Valerio Maximo. Memorable doings and sayings. Books 6-9. Editado y traducido por D. R. Shackleton Bailey. Cambridge (Massachusettss)-London: Harvard University Press, 2000.

Vegecio. L'arte della guerra romana. Editado por Marco Formisano. Milano: BUR, 2003.

Veleyo Patérculo. Storia romana. Editado por Renzo Nuti. Milano: BUR, 2015.

Zósimo. Storia nuova. Editado por Fabrizio Conca. Milano: BUR, 2007.

BIBLIOGRAFÍA

Acolat, Delphine. “Quelques réflexions sur la connaissance des reliefs et processus alpins chez les Romains”.Revue de géographie alpine, 95-3 (2007): 75-84.https://doi.org/10.4000/rga.319.

Andenmatten, Romain. “Autour du Mur (dit) d’Hannibal: appréhender un “dispositif militaire” du premier siècle av. J.-C. dans les Alpes poenines (Valais, Suisse et Vallée d’Aoste, Italie)”. Treballs d’Arqueologia 24 (2020): 133-64. https://doi.org/10.5565/rev/tda.124.

Artru, François. “La circulation dans les Alpes à l’époque romaine: l’exemple des Alpes Cottiennes”.Dialogues d’histoire ancienne 39, n.° 1 (2013): 237-63. https://doi.org/10.3917/dha.391.0237.

Artru, François. Sur les routes romaines des Alpes Cottiennes. Entre Mont-Cenis et col de Larche. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2016. https://doi.org/10.3406/ista.2016.3457.

Baccino, Renzo. “La via Aemilia di Scauro”. Giornale storico e letterario della Liguria 15 (1939): 24-32.

Badian, Ernst. Studies in Greek and Roman History. Oxford: Blackwell, 1964.

Burford, Alison. “Heavy Transport in Classical Antiquity”. The Economic History Review 13, 1 (1960): 1-18.

Carreras, Cèsar, Pau De Soto, y Aina Muñoz. “Land Transport in Mountainous Regions in the Roman Empire: Network Analysis in the Case of the Alps and Pyrenees”. Journal of Archaeological Science: Reports 25 (2019): 280-93. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.04.011.

Casson, Lionel. “Speed under Sail of Ancient Ships”. Transactions and Proceedings of the American Philological Association 82 (1951): 136. https://doi.org/10.2307/283426.

Ciampi Polledri, Helia. “Via Aemilia Scauri”. Studi Classici e Orientali 16 (1967): 256-72.

Cisneros, Mercè, Isabel Cacho, Jaime Frigola, Anna Sanchez-Vidal, Antoni Calafat, Rut Pedrosa-Pàmies, Aitor Rumín-Caparrós, y Miquel Canals. “Deep-Water Formation Variability in the North-Western Mediterranean Sea during the Last 2500 yr: A Proxy Validation with Present-Day Data”. Global and Planetary Change 177 (2019): 56-68. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.03.012.

Clavel-Lévêque, Monique. “Brigandage et piraterie: représentations idéologiques et pratiques impérialistes au dernier siècle de la République”. Dialogues d’histoire ancienne 4, n.° 1 (1978): 17-31. https://doi.org/10.3406/dha.1978.2938.

Cornwell, Hannah. “The King Who Would Be Prefect: Authority and Identity in the Cottian Alps”. Journal of Roman Studies 105 (2015): 41-72. https://doi.org/10.1017/S0075435815000957.

Davies, Roy W. “The Roman Military Diet”. Britannia 2 (1971): 122-42. https://doi.org/10.2307/525803.

Davis, Danny Lee. “Commercial Navigation in the Greek and Roman World”. University of Texas, 2009.

De Saint-Denis, Eugène. “Mare clausum”. Revue des Études Latines 25 (1947): 196-214.

Étienne, Robert. “Les passages transpyrénéens dans l’antiquité. Leur histoire jusqu’en 25 av. J.-C.”. Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale 67, n.° 32 (1955): 295-312. https://doi.org/10.3406/anami.1955.6542.

Fentress, Elizabeth. “Via Aurelia, Via Aemilia”. Papers of the British School at Rome 52 (1984): 72-76. https://doi.org/10.1017/S0068246200008734.

Francou, Bernard, y Christian Vincent. Les glaciers à l’épreuve du climat. Marseille: IRD Éditions, 2007. https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.9972.

Gallach, Xavi, Julien Carcaillet, Ludovic Ravanel, Philip Deline, Christophe Ogier, Magali Rossi, Emmanuel Malet, y David Garcia‐Sellés. “Climatic and Structural Controls on Late‐glacial and Holocene Rockfall Occurrence in High‐elevated Rock Walls of the Mont Blanc Massif (Western Alps)”. Earth Surface Processes and Landforms 45, n.° 13 (2020): 3071-91. https://doi.org/10.1002/esp.4952.

Gallach, Xavi, Ludovic Ravanel, Markus Egli, Dagmar Brandova, Michael Schaepman, Marcus Christl, Stephan Gruber, Philip Deline, Julien Carcaillet, y François Pallandre. “Timing of Rockfalls in the Mont Blanc Massif (Western Alps): Evidence from Surface Exposure Dating with Cosmogenic 10Be”. Landslides 15, n.° 10 (2018): 1991-2000. https://doi.org/10.1007/s10346-018-0999-8.

Gonzales, Antonio. “Par monts et par images. Les paysages d’altitude dans le Corpus Agrimensorum Romanorum”. Dialogues d’histoire ancienne 20, n.° 1 (1994): 309-38. https://doi.org/10.3406/dha.1994.2157.

Goudeau, Marie-Louise S., Gert-Jan Reichart, Jos Wit, Lennart De Nooijer, Anna-Lena Grauel, Stefano Bernasconi, y Gert J. De Lange. “Seasonality Variations in the Central Mediterranean during Climate Change Events in the Late Holocene”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 418 (2015): 304-18. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.11.004.

Holzhauser, Hanspeter, Michel Magny, y Heinz J. Zumbuühl. “Glacier and Lake-Level Variations in West-Central Europe over the Last 3500 Years”. The Holocene 15, n.° 6 (2005): 789-801. https://doi.org/10.1191/0959683605hl853ra.

Hormes, Anne, Jürg Beer, y Christian Schlüchter. “A Geochronological Approach to Understanding the Role of Solar Activity on Holocene Glacier Length Variability in the Swiss Alps”. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 88, n.° 4 (2006): 281-94. https://doi.org/10.1111/j.0435-3676.2006.00301.x.

Hu, Hsun-Ming, Véronique Michel, Patricia Valensi, Horng-Sheng Mii, Elisabetta Starnini, Marta Zunino, y Chuan-Chou Shen. “Stalagmite-Inferred Climate in the Western Mediterranean during the Roman Warm Period”. Climate 10, n.° 7 (23 de junio de 2022): 1-10. https://doi.org/10.3390/cli10070093.

Ivy-Ochs, Susan, Hanns Kerschner, Max Maisch, Marcus Christl, Peter W. Kubik, y Christian Schlüchter. “Latest Pleistocene and Holocene Glacier Variations in the European Alps”. Quaternary Science Reviews 28, 21-22 (2009): 2137-49. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.03.009.

Jourdain-Annequin, Colette. “L’image de la montagne ou la géographie à l’épreuve du mythe et de l’histoire: l’exemple de la traversée des Alpes par Hannibal”. Dialogues d’histoire ancienne 25, n.° 1 (1999): 101-27. https://doi.org/10.3406/dha.1999.1527.

Kuhle, Matthias, y Sabine Kuhle. “Hannibal Gone Astray? A Critical Comment on W. C. Mahaney et al.: ‘The Traversette (Italia) Rockfall: Geomorphological Indicator of the Hannibalic Invasion Route’ (Archaeometry, 52, n.o1 [2010] 156–72)”. Archaeometry 54, n.° 3 (2012): 591-601. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00633.x

Kuhle, Matthias, y Sabine Kuhle. “Lost in Translation or Can We Still Understand What Polybius Says about Hannibal’s Crossing of the Alps? A Reply to Mahaney [ Archaeometry, 55 (2013), 1196-204]*: Polybius on Hannibal’s Crossing of the Alps”. Archaeometry 57, n.° 4 (2015): 759-71. https://doi.org/10.1111/arcm.12115.

Ładoń, Tomasz. “Between Marius, Cinna and Sulla. The Role of the Valerii Flacci in the Roman Republic in the Eighties of the 1st Century BC”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 58, n.° 2 (2021): 93-107. https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.014.

Le Roy, Melaine, Kurt Nicolussi, Philip Deline, Laurent Astrade, Jean-Louis Edouard, Cécile Miramont, y Fabien Arnaud. “Calendar-Dated Glacier Variations in the Western European Alps during the Neoglacial: The Mer de Glace Record, Mont Blanc Massif”. Quaternary Science Reviews 108 (2015): 1-22. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.10.033.

Le Roy, Melaine, Philip Deline, Julien Carcaillet, Irene Schimmelpfennig, y Magali Ermini. “10Be Exposure Dating of the Timing of Neoglacial Glacier Advances in the Ecrins-Pelvoux Massif, Southern French Alps”. Quaternary Science Reviews 178 (2017): 118-38. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2017.10.010.

Mahaney, William. “Comments on M. Kuhle and S. Kuhle (2012): ‘Hannibal Gone Astray? A Critical Comment on W. C. Mahaney et al., “The Traversette (Italia) Rockfall: Geomorphological Indicator of the Hannibalic Invasion Route” (Archaeometry, 52, 1 [2010] 156–72)’”. Archaeometry 55, n.° 6 (2013): 1196-1204. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2012.00724.x.

Mahaney, William. “The Hannibal Route Controversy and Future Historical Archaeological Exploration in The Western Alps”. Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16, n.° 2 (2016): 97-105. https://doi.org/10.5281/ZENODO.53065.

Mahaney, William. “Polybius: Decoder of Hannibal’s Alpine Invasion Route, Author of a Stratigraphic Assessment of the Famous Blocking Rockfall”. Scientific Culture 10, n.° 1 (2023): 59-67. https://doi.org/10.5281/ZENODO.8297673.

Mahaney, William, Barbara Kapran, y Pierre Tricart. “Hannibal and The Alps: Unravelling the Invasion Route”. Geology Today 24, n.° 6 (2008): 223-30. https://doi.org/10.1111/j.1365-2451.2008.00695.x.

Mahaney, William, Barbara Kapran, Volli Kalm, Pierre Tricart, Christopher Carcaillet, Olivier Blarquez, Michael Milner, René Barendregt, y Peeter Somelar. “The Traversette (Italia) rockfall: geomorphological indicator of the Hannibalic invasion route”. Archaeometry 52, n.° 1 (2010): 156-72. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2009.00463.x.

Mahaney, William, Christopher Allen, Prasanna Pentlavalli, Anna Kulakova, Jonathan Young, Randy Dirszowsky, Allen West, et al. “Biostratigraphic Evidence Relating to the Age-Old Question of Hannibal’s Invasion of Italy, I: History and Geological Reconstruction”. Archaeometry 59, n.° 1 (2017): 164-78. https://doi.org/10.1111/arcm.12231.

Mahaney, William, Christopher Allen, Prasanna Pentlavalli, Anna Kulakova, Jonathan Young, Randy Dirszowsky, Allen West, et al. “Biostratigraphic Evidence Relating to the Age-Old Question of Hannibal’s Invasion of Italy, II: Chemical Biomarkers and Microbial Signatures”. Archaeometry 59, n.° 1 (2017): 179-90. https://doi.org/10.1111/arcm.12228.

Mahaney, William, Pierre Tricart, Christopher Carcaillet, Olivier Blarquez, Adam Ali, Jacqueline Argant, René Barendregt, y Volli Kalm. “Hannibal’s Invasion Route: An Age-Old Question Revisited within a Geoarchaeological and Palaeobotanical Context”. Archaeometry 52, n.° 6 (2010): 1096-1109. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2010.00526.x.

Margaritelli, Giulia, Isabel Cacho, Alberto Català, Marco Barra, Luca Giorgio Bellucci, Carmine Lubritto, Roberto Rettori, y Fabrizio Lirer. «Persistent Warm Mediterranean Surface Waters during the Roman Period”. Scientific Reports 10, n.° 1 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-67281-2.

Neukom, Raphael, Nathan Steiger, Juan José Gómez-Navarro, Jianghao Wang, y Johannes P. Werner. “No Evidence for Globally Coherent Warm and Cold Periods over the Preindustrial Common Era”. Nature 571, n.° 7766 (2019): 550-54. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1401-2.

Nieto-Moreno, Vanesa, Francisca Martínez-Ruiz, Santiago Giralt, Francisco Jiménez-Espejo, David Gallego-Torres, Marta Rodrigo-Gámiz, Jordi García-Orellana, Miguel Ortega-Huertas, y Gert J. De Lange. “Tracking Climate Variability in the Western Mediterranean during the Late Holocene: A Multiproxy Approach”. Climate of the Past 7, n.° 4 (2011): 1395-1414. https://doi.org/10.5194/cp-7-1395-2011.

Pla, Sergi, y Jordi Catalan. “Chrysophyte Cysts from Lake Sediments Reveal the Submillennial Winter/Spring Climate Variability in the Northwestern Mediterranean Region throughout the Holocene”. Climate Dynamics 24, n.° 2-3 (2005): 263-78. https://doi.org/10.1007/s00382-004-0482-1.

Polovodova Asteman, Irina, Helena L. Filipsson, y Kjell Nordberg. “Tracing Winter Temperatures over the Last Two Millennia Using a North-East Atlantic Coastal Record”. Climate of the Past 14, n.° 7 (2018): 1097-1118. https://doi.org/10.5194/cp-14-1097-2018.

Pomey, Patrice. “L’art de la navigation dans l’Antiquité”. En Regards sur la Méditerranée. Actes du 7ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 4 & 5 octobre 1996, editado por Jean Leclant, 89-101. Paris: Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1997.

Rey, Pierre-Jérome, Jean-Michel Treffort, Bernard Moulin, Christine Oberlin, y Isabelle André. “Archéologie des versants du Petit-Saint-Bernard: première approche de la dynamique de l’occupation humaine autour d’un grand passage alpin, de la Préhistoire au début du Moyen Âge”. Collection EDYTEM. Cahiers de géographie 6, n.° 1 (2008): 209-24. https://doi.org/10.3406/edyte.2008.1042.

Roncaglia, Carolynn. “Client Prefects?: Rome and the Cottians in the Western Alps”. Phoenix 67, n.° 3/4 (2013): 353-72. https://doi.org/10.7834/phoenix.67.3-4.0353.

Shi, Feng, Cheng Sun, Antoine Guion, Qiuzhen Yin, Sen Zhao, Ting Liu, y Zhengtang Guo. “Roman Warm Period and Late Antique Little Ice Age in an Earth System Model Large Ensemble”. Journal of Geophysical Research: Atmospheres 127, n.° 16 (2022): 1-16. https://doi.org/10.1029/2021JD035832.

Silver, Morris. “Public Slaves in the Roman Army: An Exploratory Study”. Ancient Society 46 (2016): 203-40. https://doi.org/10.2143/AS.46.0.3167455.

Simonneau, Anaëlle, Emmanuel Chapron, Marion Garçon, Thierry Winiarski, Yann Graz, Catherine Chauvel, Maxime Debret, Mickaël Motelica-Heino, Marc Desmet, y Christian Di Giovanni. “Tracking Holocene Glacial and High-Altitude Alpine Environments Fluctuations from Minerogenic and Organic Markers in Proglacial Lake Sediments (Lake Blanc Huez, Western French Alps)”. Quaternary Science Reviews 89 (2014): 27-43. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.02.008.

Stewart, Monique M., Isabelle Larocque-Tobler, y Martin Grosjean. “Quantitative Inter-Annual and Decadal June-July-August Temperature Variability ca. 570 BC to AD 120 (Iron Age-Roman Period) Reconstructed from the Varved Sediments of Lake Silvaplana, Switzerland”. Journal of Quaternary Science 26, n.° 5 (2011): 491-501. https://doi.org/10.1002/jqs.1480.

Tammuz, Oded. “Mare Clausum? Sailing Seasons in the Mediterranean in Early Antiquity”. Mediterranean Historical Review 20, n.° 2 (2005): 145-62. https://doi.org/10.1080/09518960500481024.

Tarpin, Michel. “I Romani in montagna: tra immaginario e razionalità”. Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, n.° 12 (2015): 803-22. https://doi.org/10.13138/2039-2362/1154.

Waltgenbach, Sarah, Dana F. C. Riechelmann, Christoph Spötl, Klaus P. Jochum, Jens Fohlmeister, Andrea Schröder-Ritzrau, y Denis Scholz. “Climate Variability in Central Europe during the Last 2500 Years Reconstructed from Four High-Resolution Multi-Proxy Speleothem Records”. Geosciences 11, n.° 4 (2021): 166-91. https://doi.org/10.3390/geosciences11040166.

_______________________________

1. Salinas de Frías, «Geografía ficticia», 175.

2. Exup., Op., 49.

3. Plut., Sert., 6, 1.

4. Exup., Op., 50.

5. Plut., Sert., 6, 5-6 (Traducción del autor).

6. Konrad, Plutarch’s Sertorius, 87.

7. Cf García Morá, Un episodio, 18-24; Étienne, «Les passages», 305-8; Konrad, Plutarch’s Sertorius, 87-88; Padró y Piedrafita, «Les étapes», 356-59.

8. Liv., Ad Urb., 27, 36, 4; Flor., Epit., 1, 45, 22.

9. Jourdain-Annequin, «L’image de la montagne», 101-2 y 114-17; Tarpin, «L’héroïque et le quotidien», 7-19; Tarpin, «I Romani in montagna», 804-6; van Berchem, «Du portage au péage», 199-200; Giorcelli Bersani, «La montagna violata», 425-49.

10. Algunos ejemplos: Livio nos informa de que alrededor del 600 a.C. los galos migraron a Italia superando los Alpes (Liv., Ad Urb., 5, 33-35). En el 230 a.C. algunos galos transalpinos llegaron hasta Rímini tras haber franqueado los Alpes (Polyb., Hist., 2, 21). En el 225 a.C. los galos gaesates desde el valle del Ródano superaron los Alpes y fueron derrotados por los romanos en la batalla de Telamón (Polyb., Hist., 2, 23 y 2, 27-31; Liv., Ad Urb., per. 20).

11. Algunos ejemplos: en el 77 a.C. Pompeyo, en su viaje hacia la península ibérica, cruzó los Alpes con su ejército abriendo una nueva ruta (Sall., Hist., 2, 86, 4R). En el 58 a.C. César franqueó estas montañas para llegar a Galia enfrentándose a varios pueblos galos (Caes., Bell. Gall., 1, 10, 4-5). En el 355 d.C. el futuro emperador Juliano superó los Alpes con su ejército en invierno (Zos., Hist. Nov., 3, 2, 1-3).

12. Jourdain-Annequin, «L’image de la montagne», 101-2 y 114-17; Tarpin, «L’héroïque et le quotidien», 7-19; Tarpin, «I Romani in montagna», 804-6; van Berchem, «Du portage au péage», 199-200; Giorcelli Bersani, «La montagna violata», 425-49.

13. Zos., Hist. Nov., 3, 2, 1-3; Panegyrici latini, 3, 2, 4.

14. Artru, Sur les routes romaines, 96.

15. Plut., Sert., 6, 4-6.

16. Cisneros et al., «Deep-Water Formation», 56-68; Goudeau et al., «Seasonality Variations», 304-18; Hu et al., «Stalagmite-Inferred Climate», 1-10; Manning, «The Roman World and Climate», 120-63; Margaritelli et al., «Persistent Warm Mediterranean»; Neukom et al., «No Evidence», 550-54; Nieto-Moreno et al., «Tracking Climate Variability», 1395-1414; Pla y Catalan, «Chrysophyte Cysts», 263-78; Polovodova Asteman, Filipsson, y Nordberg, «Tracing Winter Temperatures», 1097-1118; Shi et al., «Roman Warm Period», 1-16; Stewart, Larocque-Tobler, y Grosjean, «Quantitative Inter-Annual», 491-501; Waltgenbach et al., «Climate Variability», 161-91; Harper, The Fate of Rome, 39-44.

17. Francou y Vincent, Les glaciers à l’épreuve du climat, 43-53; Gallach et al., «Climatic and Structural», 3071-91; Gallach et al., «Timing of Rockfalls», 1991-2000; Holzhauser, Magny, y Zumbuühl, «Glacier and Lake-Level», 789-801; Hormes, Beer, y Schlüchter, «A Geochronological Approach», 281-94; Ivy-Ochs et al., «Latest Pleistocene», 2137-49; Le Roy et al., «10Be Exposure», 118-38; Le Roy et al., «Calendar-Dated Glacier», 1-22; Simonneau et al., «Tracking Holocene Glacial», 27-43.

18. Artru, Sur les routes romaines, 92-97.

19. Plut., Sert., 6, 5.

20. Acolat, «Quelques réflexions», 75-84; Gonzales, «Par monts», 309-38.

21. Plut., Sert., 2, 1.

22. Plut., Sert., 3, 1.

23. Plut., Sert., 3, 5.

24. Plut., Sert., 4, 1.

25. Polyb., Hist., 3, 44 y 3, 48; Liv., Ad Urb., 21, 29, 6.

26. Plin. Mai., Nat. Hist., 19, 3; Casson, «Speed Under», 136-48; Arnaud, Les routes, 164-65.

27. Mayer i Olivé, «Algunos aspectos de los puertos», 229-39.

28. Veget., De re mil., 4, 39.

29. De Saint-Denis, «Mare clausum», 196-214; Tammuz, «Mare Clausum? Sailing», 145-56; Davis, «Commercial Navigation», 2-12, 65-76 y 238-42; Pomey, «L’art de la navigation», 89-100; Arnaud, Les routes, 26-28.

30. Plut., Sert., 6, 5.

31. Plut., Sert., 6, 9.

32. Sall., Hist., 2, 86R.

33. Polyb., Hist., 34, 10, 18.

34. Serv., Ad Verg. Aen., 10, 13.

35. Bertrandy, «Recherches sur les voies», 289-97; Artru, Sur les routes romaines, 51-55; Barruol, Les Peuples préromains, 57-58; Duval, «Les voies gallo-romaines», 739-53; Deschler-Erb, «Armée romaine et pouvoir», 193-95.

36. Artru, Sur les routes romaines, 98-104; Burford, «Heavy Transport», 7-18; Carreras, De Soto, y Muñoz, «Land Transport in Mountainous», 280-82; Roth, The Logistics, 198-214; Shean, «Hannibal’s Mules», 167-71; Davies, «The Supply of Animals», 429-35.

37. Liv., Ad Urb., 41, 3, 4; Front., Strat., 4, 1, 1.

38. Thornburn, «Lixae and calones», 47-60; Silver, «Public Slaves», 206-21; Roth, The Logistics, 91-116; Vishnia, «The Shadow Army», 265-72.

39. Roth, The Logistics, 18-53 y 279-80; Davies, «The Roman Military Diet», 138-41; Foxhall y Forbes, «Sitometreia», 41-50 y 62-65; Erdkamp, «War and State», 102.

40. Roth, The Logistics, 118-25.

41. Roth, 61-67; Dixon y Southern, The Roman Cavalry, 206-17; Erdkamp, «War and State», 102-4.

42. Aberson y Andenmatten, «Passer, occuper ou contrôler», 222-25; Barruol, Les Peuples préromains, 57; Tarpin, «Penetrazione Romana Nelle Alpi», 30-43; van Berchem, «Du portage au péage», 202-7; Deschler-Erb, «Armée romaine et pouvoir», 193-95.

43. Strab., Geog., 4, 1, 5; Liv., Ad Urb., per. 61; Vell., Hist., 1, 15, 4.

44. Strab., Geog., 4, 2, 3; Liv., Ad Urb., per. 61; Vell., Hist., 2, 10, 2; Flor., Epit., 1, 37, 3-6; Oros., Hist. adv. pag., 5, 13, 2; Val. Max., Fact. Mem., 9, 6, 3.

45. Strab., Geog., 4, 1, 5 y 4, 6, 2.

46. Strab., Geog., 5, 1, 11.

47. Baccino, «La strada romana Aurelia», 15-25; Baccino, «La via Aemilia di Scauro», 24-32; Ciampi Polledri, «Via Aemilia Scauri», 256-72; Fentress, «Via Aurelia, Via Aemilia», 72-76.

48. Strab., Geog., 4, 1, 12.

49. Cic., Font., 8, 18.

50. Diosono, «Nouvelles données», 53-54; Diosono, «La via Domitia», 729-32; Clavel-Lévêque, «Retour sur la voie», 161-78.

51. Strab., Geog., 4, 1, 3.

52. Cornwell, «The King», 46-48; Artru, Sur les routes romaines, 42-43.

53. Caes., Bell. Gall., 1, 10, 4-5; Amm., Hist., 4, 6, 7.

54. Tarpin, «Penetrazione Romana Nelle Alpi», 39; Letta, «La dinastia cozia», 59-60; Tarpin y Wiblé, «L’époque julio-claudienne», 139; Iannantuono, «La monumentalizzazione», 24-33.

55. CIL, V, 7231; Artru, «La circulation dans», 238-42; Cornwell, «The King», 49-57; Roncaglia, «Client Prefects?», 353-68; Roda, «Il territorio valsusino», 79-82.

56. Caes., Bell. Gall., 1, 10, 4-5; Strab., Geog., 4, 6, 5.

57. CIL, V, 7231.

58. Plin. Mai., Nat. Hist., 3, 136-137.

59. App., Bell. Civ., 91, 418-419; Oros., Hist. adv. pag., 5, 20, 7.

60. Rey y Treffort, «Les versants du Petit Saint-Bernard», 149-72; Wiblé, «Le Col du Grand Saint-Bernard», 23-29; Rey y Moulin, «Occupations et circulations», 77-100; Rey et al., «Archéologie des versants du Petit-Saint-Bernard», 209-22; Golosetti, «Rupture et continuité», 276-84; Golosetti, «Les sanctuaires des grands cols», 529-45.

61. Strab., Geog., 4, 6, 7; Rubat Borel, «Incolae iugi», 83-85 y 87-88.

62. Caes., Bell. Gall., 3, 1, 1-4.

63. Clavel-Lévêque, «Brigandage et piraterie», 19-21; Tarpin, «Penetrazione Romana Nelle Alpi», 39.

64. Caes., Bell. Gall., 1, 10, 4 y 3, 1 y 2; Strab., Geog., 4, 6, 7; Liv., Ad Urb., 21, 38; Plin. Mai., Nat. Hist., 3, 24.

65. Andenmatten, «Autour du Mur (dit) d’Hannibal», 234-62; Aberson y Andenmatten, «Passer, occuper ou contrôler», 219-26; Rubat Borel, «Incolae iugi», 87-88.

66. Mahaney, «Polybius: Decoder», 60-66; Mahaney et al., «Polybius’ ‘previous Landslide», 78-91; Mahaney et al., «Hannibal’s Invasion Route», 1097-1107; Mahaney, Kapran, y Tricart, «Hannibal and The Alps», 224-31; Mahaney et al., «The Traversette (Italia) rockfall», 156-71; Mahaney et al., «Biostratigraphic Evidence I», 165-76; Mahaney et al., «Biostratigraphic Evidence II», 180-88. Sin embargo, existe cierto debate sobre esta propuesta de identificación, véase Kuhle y Kuhle, «Hannibal Gone Astray?», 591-600; Kuhle y Kuhle, «Lost in Translation», 759-70; Mahaney, «Comments On», 1196-1203; Mahaney, «The Hannibal Route», 98-104.

67. Polyb., Hist., 3, 50-55.

68. Efectivamente, el cónsul Publio Cornelio Escipión, tras no haber conseguido detener la avanzada de Aníbal en Galia, presidió la desembocadura de los principales puertos de montaña en el valle del Po (Polyb., Hist., 3, 49).

69. Sall., Hist., 2, 86R.

70. App., Ib., 100.

71. Caes., Bell. Gall., 1, 47, 4.

72. Badian, Studies, 88-96; Badian, «Notes on provincial», 10-12; Salinas de Frías, El gobierno, 85-86 y 99-100.

73. Plut., Mar., 28, 8.

74. Liv., Ad Urb., per. 83.

75. App., Bell. Civ., 75, 346.

76. App., Mithr., 52; Liv., Ad Urb., per. 82; Cass. Dio, Hist., frag. 30-35, 104-105.

77. Liv., Ad Urb., per. 83.

78. Badian, «Notes on provincial», 15.

79. Konrad, Plutarch’s Sertorius, 85-87; Ładoń, «Between Marius», 93-107.

80. Padró y Piedrafita, «Les étapes», 359; Konrad, Plutarch’s Sertorius, 87.

81. App., Bell. Civ., 86, 392 y 108, 505-506.

82. Konrad, Plutarch’s Sertorius, 89.

83. García Morá, Un episodio, 27-28.

84. Plut., Sert., 7, 2.

85. Plut., Sert., 6, 9.