Secondary Students’ Virtual Social Networks Use and Addiction

Uso y adicción a redes sociales virtuales por parte de estudiantes de educación secundaria

Jenifer Andrea Beneth-Benavidesa, Luis Eduardo Paz-Saavedrab(*)

a Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

https://orcid.org/0000-0001-6636-0314jabenetb@udenar.edu.co

b Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

https://orcid.org/0000-0002-1278-4741luisepaz@udenar.edu.co

RESUMEN

El artículo examina los patrones de uso e indicadores de adicción a las redes sociales virtuales (RSV) entre estudiantes de educación secundaria, con edades comprendidas entre 10 y 18 años, en una institución pública de Pasto, Colombia. El estudio se enfoca en los riesgos potenciales que el abuso de las RSV representa para la vida personal y escolar de los estudiantes. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa con una muestra probabilística de 261 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario dividido en dos secciones: la primera indaga sobre la frecuencia de uso de estas redes, y la segunda evalúa 24 indicadores de adicción. Los resultados revelan que una gran mayoría de estudiantes presenta un uso moderado de las RSV, mientras que solo una pequeña proporción exhibe múltiples indicadores de adicción, lo que les genera dificultades tanto en el ámbito escolar como personal. En la discusión, se profundiza en los patrones de uso y los principales indicadores de adicción, así como en las dificultades asociadas, con el objetivo de explorar las implicaciones de esta problemática y sugerir estrategias preventivas para este grupo poblacional.

Palabras clave

Adicción a redes sociales, adolescencia, enseñanza secundaria, estudiante de secundaria, prevención

ABSTRACT

The article examines the patterns of use and indicators of addiction to virtual social networks (VSNs) among secondary school students, aged between 10 and 18, in a public institution in Pasto, Colombia. The study focuses on the potential risks that VSN abuse poses to students’ personal and academic lives. A quantitative methodology was employed, using a probabilistic sample of 261 students who completed a questionnaire divided into two sections: the first section inquiries about the frequency of VSN use, and the second evaluates 24 indicators of addiction. The results reveal that the majority of students demonstrate moderate use of VSNs, while only a small proportion exhibit multiple indicators of addiction, which creates difficulties in both their academic and personal lives. The discussion delves into usage patterns, the main indicators of addiction, and associated challenges, with the aim of exploring the implications of this issue and suggesting preventive strategies for this population group.

Keywords

social network addiction, adolescence, secondary education, secondary school students, prevention

1. Introducción

El ser humano es sociable por naturaleza, lo que implica que depende constantemente de sus semejantes para progresar, intercambiar información o para comunicarse; es decir, requiere su participación en diferentes redes sociales, término que hace referencia a un conjunto de puntos interconectados por líneas donde cada punto representa a una persona y cada línea a las interacciones que se llevan a cabo entre ellas (Barnes, 1954).

Actualmente, en su afán de cruzar fronteras a nivel global y alcanzar sus objetivos en lugares diferentes a su ubicación geográfica, ese ser humano se ha visto en la necesidad de desarrollar tecnologías avanzadas que le ayuden a alcanzar dichos propósitos (Amezcua, 2019). Es ahí donde se han implementado canales comunicativos más eficientes como las redes sociales virtuales (RSV), las cuales han permitido que buena parte de la interacción entre las personas pase del mundo físico al mundo virtual (Portillo Fernández, 2016).

Si bien las RSV tuvieron en sus inicios una tendencia marcada hacia la comunicación e interacción humana, acercando a quienes se encuentran distantes (Pantaleón Pinto, 2021; Rodado et al., 2021), con el pasar del tiempo han ido evolucionando a tal punto de permitir, además de la comunicación, otra serie de utilidades como facilitar la búsqueda y difusión de información, la comercialización de bienes y servicios, etc., ofreciendo beneficios económicos gracias a su utilización (Mendoza et al., 2021). Por supuesto, hay que tener en cuenta que existen riesgos y aspectos negativos al momento de usarlas, como la difusión de noticias falsas (Bustos, 2020), el robo de información, la suplantación de identidades (Coz et al., 2012), la exposición a extorsiones, “sexting”, “grooming”, acceso a contenidos no apropiados, o invasión a la intimidad de los usuarios (Baño Carvajal & Reyes Estrada, 2020; Pacheco Amigo et al., 2018); e incluso, conductas que atentan contra la integridad de las personas más jóvenes en retos virales como «la ballena azul», «el desafío de fuego», «la cintura a4», por solo mencionar algunos ejemplos (Quintana, 2021).

Pese a lo anterior, claramente las RSV desempeñan un rol importante en la cotidianidad humana, por supuesto, si se utilizan de manera adecuada, pues para nadie es un secreto que toda actividad que se practique en exceso puede resultar nociva generando estados adictivos (Castañeta et al., 2020), y el uso desmedido de estas redes puede conllevar a la misma situación (Antezana Vargas y Alfaro Urquiola, 2019).

Cabe resaltar que el estado adictivo requiere que una persona atraviese por varias etapas: satisfacción/tolerancia, generación de problemas, obsesión por estar informado y la necesidad/obsesión de estar conectado (Cabero-Almenara et al., 2020). Este proceso podría provocar que el ser humano deje de lado actividades importantes como sus labores escolares, el deporte, la lectura e inclusive su familia (Cía, 2013). En este sentido, dependiendo de la gravedad de la situación, autores como Chávez Arizala y Coaquira Tuco (2022) y Estrada Araoz y Gallegos Ramos (2020), plantean tres niveles en los indicadores de adicción: bajo, medio/moderado y alto, en los que se ubica a cada persona según diversas condiciones.

En el caso de las personas adolescentes, normalmente son fácilmente influenciables por lo que ven o lo que escuchan, pues su nivel de madurez en muchas ocasiones es insuficiente por su misma edad, llevándolas a guiarse más por la emoción o la impulsividad, lo cual puede llevarlas a caer en las trampas y engaños de personas mal intencionadas (Mendoza et al., 2021) convirtiéndolas en la población mayoritariamente propensa a generar adicción por las RSV (Echeburúa Odriozola, 2012; Pinos Paredes et al., 2018). A propósito, una realidad indiscutible es que los niños, niñas y adolescentes, hoy en día procuran tener círculos de amistad amplios para sentirse bien (Tejada Rivera & Méndez Gárate, 2018); es decir, mientras más amigos tienen, mejor es su autoestima, razón por la que han encontrado en las RSV el espacio predilecto para tal fin. Saben que, si publican una foto, cuantos más seguidores tengan van a recibir una mayor cantidad de “likes” o comentarios, lo que los hace sentir populares, pero a la vez, puede ser punto de partida para procesos adictivos.

A propósito de adicción, existen ciertas señales de alarma que, de ser tenidas en cuenta, permitirían hacer una intervención primaria para su control. En el caso de las adicciones a las tecnologías digitales o a las RSV, la situación no es diferente, pues ya se han establecido ciertos indicios para estar alerta, entre los cuales Echeburúa Odriozola y Requesens Moll (2012) plantean: privarse de sueño para estar conectado a la red; descuidar otras actividades importantes; pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella; sentirse irritado cuando la conexión falla o es muy lenta; perder la noción del tiempo transcurrido; mentir sobre el tiempo real que se está conectado en red o jugando; aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios; sentir euforia y activación anómalas cuando se tiene acceso a la red.

Ahora bien, considerando la vulnerabilidad de las personas adolescentes, vale la pena prestar mayor atención a este grupo etario (Rodado et al., 2021), más aún si se tiene en cuenta que son la generación que, por primera vez, tiene acceso permanente a este tipo de tecnologías (Fernández-de-Arroyabe et al., 2018); esto facilitado por el hecho de que los padres y madres de familia permiten el uso de tecnologías a sus hijos desde muy tempranas edades sin realizar una verificación de lo que hacen con las mismas (Varona-Fernández & Hermosa-Peña, 2020), lo cual podría resultar perjudicial ya que, si no se tiene bases lo suficientemente fuertes del potencial de acceso al mundo virtual, podría acercarlos a los diferentes riesgos, como el de la adicción. Para Echeburúa Odriozola y Requesens Moll (2012) la población adolescente pareciera estar más predispuesta hacia el uso desmedido de las RSV en temáticas relacionadas con el ocio y la diversión más que por lo que realmente debería interesarse: sus estudios. Así mismo, Núñez et al. (2022) y Arroyo (2018) mencionan que usar de forma desmedida las RSV, puede conllevar a que las personas se aíslen, bajen su rendimiento tanto académico como laboral, cambien drásticamente su conducta y tengan una inclinación al sedentarismo y la obesidad, situaciones que a toda luz representan una gran problemática.

Teniendo en cuenta la importancia de toda la situación descrita, en la presente investigación se planteó como objetivo principal identificar el nivel de los indicadores de adicción a las RSV que presentan estudiantes de secundaria de un colegio de la ciudad de Pasto (Colombia); institución que cuenta con una población superior a mil estudiantes, con edades comprendidas entre los 10 y 18 años. Para este propósito, se inició identificando las RSV más utilizadas o de preferencia por parte del estudiantado, la frecuencia de uso de dichas redes, el tiempo que destinan a las mismas y las actividades preferidas mientras permanecen conectados.

2. Metodología

La presente investigación tuvo un enfoque de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental y un alcance exploratorio descriptivo (Hernández et al., 2014). Se llevó a cabo durante el año 2021 con una muestra probabilística de estudiantes entre los 10 y 18 años de edad, a quienes se les aplicó un cuestionario orientado a establecer los usos de RSV y a analizar diferentes indicadores de adicción a las mismas. Específicamente, el contexto de investigación fue la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño de la ciudad de Pasto (Colombia), establecimiento de carácter oficial y de género mixto que atiende una población de 1130 estudiantes (año 2021), de los cuales 314 cursan educación primaria (grados 1° a 5°), y 816 de educación secundaria y media (grados 6° a 11°).

2.1. Población y muestra

A partir de la población total, conformada por 816 estudiantes de educación básica secundaria y media, se obtuvo una muestra probabilística con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%. De esta manera, la muestra quedó conformada por 261 estudiantes seleccionados en forma aleatoria. Para su selección se tomó el listado general del estudiantado de todos los grados, y se ordenó alfabéticamente; posteriormente a cada uno de los 816 miembros de la población se les asignó un número aleatorio, seleccionado los consecutivos desde el uno hasta el 261. Como resultado, la muestra quedó conformada por 145 estudiantes de género femenino (56%) y 116 de género masculino (44%). Así mismo, el número de estudiantes por cada grado quedó distribuido de la siguiente manera: 23 estudiantes son pertenecientes al grado sexto (9%), 54 estudiantes de grado séptimo (21%), 42 del grado octavo (16%), 43 de grado noveno (16%), 51 estudiantes de grado décimo (20%) y 48 de grado once (18%).

2.2. Instrumento de recolección de información

El cuestionario utilizado consta de dos partes: la primera sobre información general de cada estudiante y sobre el uso de RSV; la segunda, con 24 indicadores de adicción a las mismas, basado en un cuestionario diseñado y validado por Escurra Mayaute y Salas Blas (2014).

Para la validación de contenido de la primera parte del cuestionario se realizó una revisión de expertos con la colaboración de tres profesionales de la educación, quienes realizaron sugerencias mínimas para su mejoramiento; además, se realizó una prueba piloto con 15 estudiantes con características similares a la población estudio. Esta prueba permitió establecer que no existían dificultades operativas o de comprensión para su correcto diligenciamiento.

En cuanto a la segunda parte sobre indicadores de adicción, previamente se había realizado la validación de contenido a través de criterio de jueces y pruebas de usuario, lo mismo que la validez del constructo y su fiabilidad. Para este propósito, se llevó a cabo un estudio exploratorio factorial de componentes principales donde se midió el índice KMO y el test de esfericidad de Bartlett, seguido del análisis de fiabilidad interna mediante alfa de Cronbach, y finalmente, el estudio factorial confirmatorio y el método de máxima verosimilitud. De esta manera, todos los análisis concluyeron que el instrumento es confiable (Escurra Mayaute & Salas Blas, 2014). Además, en la presente investigación se realizó una nueva revisión de expertos y prueba piloto, las cuales no arrojaron dificultades para que el instrumento fuese aplicado tal como fue diseñado y validado previamente; de la misma forma, con la nueva muestra se calculó nuevamente el alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.893, el cual confirma la fiabilidad del instrumento para el presente estudio.

Respecto a la recolección de información, se realizaron sesiones en línea por cada grado; así, cada estudiante respondió el cuestionario en privado, contando con un medio de comunicación sincrónico, en caso de que fuese necesario algún tipo de aclaración o apoyo ante cualquier inconveniente de carácter técnico.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados organizados en dos temáticas: uso de redes sociales virtuales y niveles de riesgo de adicción a las mismas.

3.1. Uso de redes sociales virtuales

En primer lugar, se identificó las RSV en las que cada estudiante tiene cuentas activas: Facebook, Twitter, YouTube, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Snapchat y TikTok. Las opciones de respuesta para esta pregunta fueron «Si» y «No».

Por género, los resultados indican que la red con mayor utilización es WhatsApp, pues es utilizada por el 100% de los chicos y el 96% de las chicas, seguida de YouTube y Facebook; en el caso de esta última, la diferencia en el porcentaje de uso por géneros es del 9%, con un 88% para los chicos y 79% para las chicas. También se pudo apreciar que las RSV que tienen mayor porcentaje de uso por parte de las chicas son especializadas en compartir videos y fotografías: TikTok 74% (chicos 59%), Instagram 68% (chicos 60%) y Snapchat 64% (chicos 34%). Finalmente, la red social con menor utilización es Twitter, que solo alcanza 25% en los chicos y 21% de las chicas.

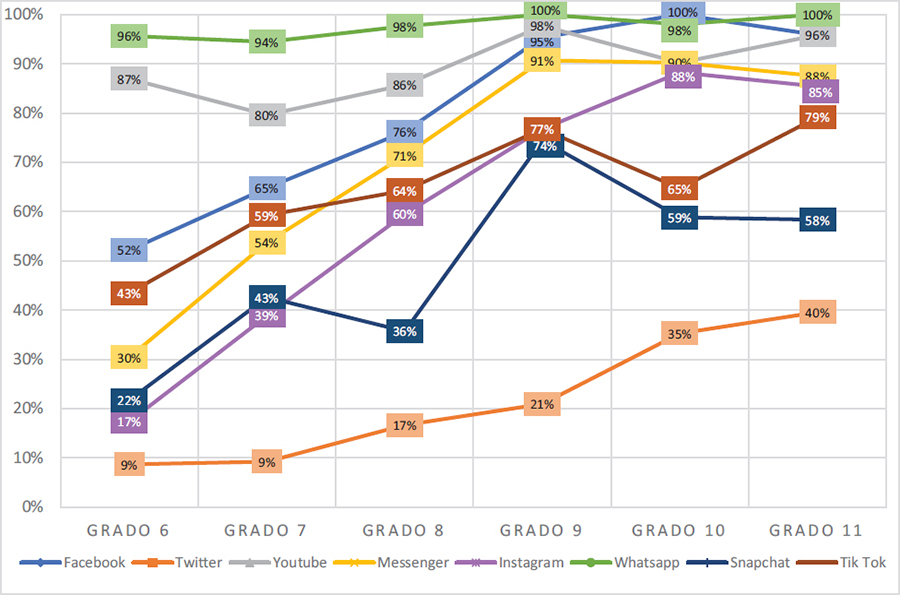

En cuanto a los resultados por grado, estos se pueden observar en la Figura 1.

Figura 1. Uso de RSV por grado

Fuente: elaboración propia.

Entre los datos más relevantes se observa que WhatsApp y YouTube son las redes más utilizadas desde grado seis hasta once. La primera tiene mayor uso, pues el porcentaje está situado entre el 94% y el 100%. YouTube supera el 80% de uso en los grados sexto, séptimo y octavo, y el 90% en los grados noveno, décimo y once. Facebook, Messenger e Instagram tienen un comportamiento similar entre ellas; su uso va aumentando desde el grado sexto (52% Facebook, 30% Messenger y 17% Instagram), hasta el grado décimo donde se establece su máxima utilización (100%, 90% y 88% respectivamente). Para el grado once se refleja una pequeña disminución en el uso de cada una de ellas.

3.1.1. Frecuencia de uso

Para este aspecto se preguntó la frecuencia de uso diario de cada una de las redes, utilizando las siguientes opciones de respuesta: «No la uso» (36%), «Menos de una hora al día» (27%), «Entre 1 y 2 horas al día» (14%), «Entre 2 y 3 horas al día» (10%) y «Más de 3 horas al día» (12%). Con el propósito de analizar si esa frecuencia de uso se podía constituir en un posible indicador de adicción, se utilizó los resultados encontrados en estudiantes que afirman hacer uso de RSV en las dos últimas opciones, es decir, más de dos horas al día.

Al analizar esta información por género se encontró que WhatsApp es la más usada en periodos mayores a dos horas diarias por parte de ambos géneros, con 67% de las chicas y 65% de los chicos. Estos porcentajes superan en gran medida a Facebook, TikTok, YouTube, Messenger e Instagram, que tienen el 13% y el 33% de utilización con dicha frecuencia. Para el caso de Snapchat y Twitter, la permanencia de conexión diaria es mucho más baja, pues el rango de utilización con esa intensidad horaria es tan solo del 2% al 4%.

Para el análisis por edad se usó la categorización propuesta por Gaete (2015), que divide la adolescencia en tres etapas. De esta manera, el mayor porcentaje de estudiantes que hacen uso de RSV en periodos superiores a dos horas se encuentra en la adolescencia tardía (17 años en adelante), con 36%; valor que disminuye en la adolescencia media (14 a 16 años) pasando al 31% y en la adolescencia temprana (10 a 13 años), con 12%.

3.1.2. Actividades en las que se usan

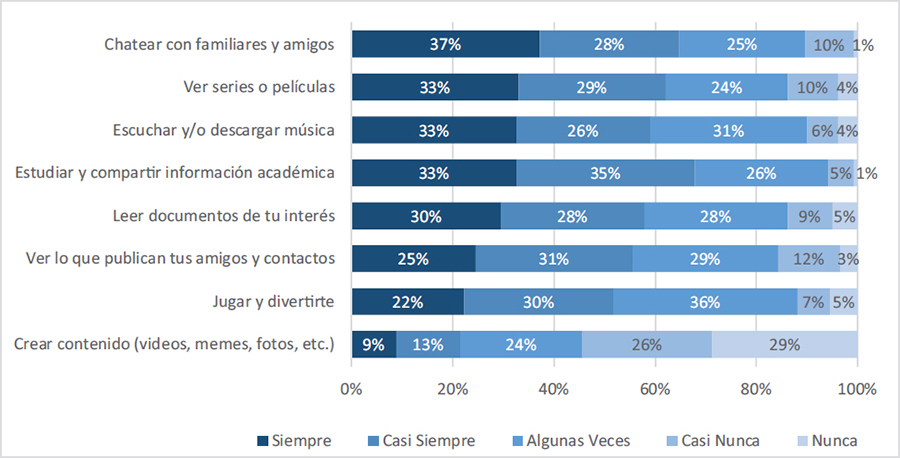

Para analizar este aspecto, se formuló la siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia utilizas tus redes sociales para las siguientes actividades?; y se plantearon las ocho alternativas que se observan en la Figura 2. La escala de respuesta utilizada fue: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca.

Figura 2. Frecuencia de uso de RSV por actividad

Fuente: elaboración propia.

Los resultados indican que la actividad que más realizan es chatear, pues un 37% la realizan siempre, seguida de ver series o películas, escuchar y/o descargar música y estudiar y compartir información académica, todas ellas con un 33%. En cuanto a «estudiar y compartir información académica», al observar la frecuencia «Casi Siempre», se puede notar que esta tiene el porcentaje más alto respecto a las demás actividades (35%).

Teniendo en cuenta las frecuencias «Siempre», «Casi Siempre» y «Algunas Veces», las primeras siete actividades muestran porcentajes de uso por encima del 85%, lo cual indica claramente que las RSV tienen amplia aceptación para diferentes actividades cotidianas; además, el mayor porcentaje de utilización se presenta en temas académicos (94%).

Por otra parte, se puede apreciar que la actividad que se realiza con menos frecuencia es crear contenido (videos, memes, fotos), ya que al sumar las frecuencias «Siempre», «Casi Siempre» y «Algunas Veces», se obtiene solamente un 46%.

3.2. Niveles de riesgo de adicción a las redes sociales virtuales

Para el análisis de los niveles de riesgo de adicción a las RSV se utilizó el cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) construido por Escurra Mayaute y Salas Blas (2014) que consta de 24 afirmaciones (ver Tabla 4), cada una de ellas con cinco opciones de respuesta: «Nunca», «Casi nunca», «Algunas veces», «Casi siempre», «Siempre». Como ya fue descrito en el apartado 2.2 sobre el instrumento de recolección de información, dicho cuestionario fue sometido a un proceso de validación que incluyó revisión de expertos y pruebas de usuario, además de pruebas de validez del constructo y fiabilidad (Escurra Mayaute & Salas Blas, 2014).

3.2.1. Estudiantes en cada nivel de los indicadores de adicción

Para analizar los resultados se utilizó las siguientes valoraciones: Nunca=0, Casi Nunca=1, Algunas veces=2, Casi Siempre=3 y Siempre=4. De esta manera, al sumar los valores de cada una de las 24 afirmaciones se obtiene la puntuación de cada estudiante en un rango de 0 puntos si responde «Nunca» en todas las afirmaciones, hasta 96 puntos si responde «Siempre». Posteriormente se separaron los resultados en tres rangos: bajo (0 a 32), moderado (33 a 64) y alto (65 a 96).

Es importante aclarar que la afirmación 13 (Tabla 4) se valora de manera inversa (Nunca=4, Siempre=0) porque el posible indicador de adicción en este caso es que «nunca» pueda desconectarse de las RSV. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes por niveles según los indicadores de adicción a RSV

Rango |

Nivel |

Estudiantes |

Porcentaje |

0 a 32 puntos |

Bajo |

129 |

49% |

33 a 64 puntos |

Moderado |

127 |

49% |

65 a 96 puntos |

Alto |

5 |

2% |

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, casi la totalidad de estudiantes se encuentran en los niveles bajo y moderado de los indicadores de adicción a RSV, con 49% en cada nivel. También existe un 2% de estudiantes en el nivel alto.

3.2.2. Ponderados por afirmación en cada nivel de adicción

Para este aspecto se realizó un análisis diferenciado en cada uno de los tres grupos de estudiantes, según el nivel en el que se encuentran (bajo, moderado y alto). En cada nivel se calculó la valoración promedio de cada uno de los 24 indicadores, utilizando los rangos para cada indicador que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Rangos y niveles para cada indicador según la frecuencia

Frecuencia |

Rango |

Nivel de riesgo |

Nunca |

0 a 0.8 |

Riesgo Bajo |

Casi nunca |

0.9 a 1.6 |

Riesgo Bajo |

Algunas veces |

1.7 a 2.4 |

Riesgo Medio |

Casi siempre |

2.5 a 3.2 |

Riesgo Alto |

Siempre |

3.3 a 4.0 |

Riesgo Alto |

Fuente: elaboración propia.

En esta tabla, el color verde en la columna “Nivel de riesgo” se utiliza para indicar que las actividades no están generando conflictos en los estudiantes, el amarillo como señal de alerta o riesgo medio de que las RSV puedan generar adicción, y el rojo como señal de peligro o riesgo alto (Campos Bartolo et al., 2019). Así mismo, estos colores se utilizan en la Tabla 3 para el análisis de los indicadores en cada uno de los tres grupos de estudiantes según su nivel; además, en la Tabla 3 la primera columna tiene el número de cada uno de los 24 indicadores evaluados y que se pueden apreciar en la Tabla 4.

Tabla 3. Resultados por afirmación en los tres niveles de indicadores de adicción

Estudiantes nivel alto |

Estudiantes nivel moderado |

Estudiantes nivel bajo |

|||

Indicador |

Promedio |

Indicador |

Promedio |

Indicador |

Promedio |

1 |

4.0 |

12 |

2.57 |

12 |

1.85 |

6 |

4.0 |

1 |

2.48 |

18 |

1.67 |

7 |

4.0 |

4 |

2.48 |

1 |

1.57 |

8 |

4.0 |

18 |

2.47 |

4 |

1.45 |

21 |

4.0 |

17 |

2.44 |

14 |

1.33 |

5 |

3.6 |

9 |

2.31 |

17 |

1.28 |

10 |

3.6 |

16 |

2.31 |

2 |

1.25 |

11 |

3.6 |

8 |

2.23 |

16 |

1.19 |

15 |

3.6 |

10 |

2.16 |

9 |

1.05 |

16 |

3.6 |

14 |

2.12 |

8 |

1.03 |

17 |

3.6 |

2 |

2.09 |

10 |

0.99 |

4 |

3.2 |

11 |

1.96 |

13 |

0.95 |

9 |

3.2 |

13 |

1.87 |

11 |

0.84 |

12 |

3.2 |

24 |

1.66 |

3 |

0.82 |

19 |

3.2 |

22 |

1.56 |

21 |

0.6 |

3 |

3.0 |

3 |

1.49 |

22 |

0.6 |

2 |

2.8 |

5 |

1.40 |

23 |

0.6 |

14 |

2.8 |

23 |

1.40 |

24 |

0.6 |

23 |

2.8 |

21 |

1.31 |

5 |

0.48 |

18 |

2.4 |

15 |

1.13 |

20 |

0.47 |

20 |

2.4 |

7 |

1.07 |

19 |

0.36 |

22 |

2.4 |

20 |

1.00 |

7 |

0.34 |

13 |

1.8 |

6 |

0.91 |

15 |

0.26 |

24 |

1.6 |

19 |

0.88 |

6 |

0.19 |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Comparación del promedio de valoración por indicador en cada grupo de estudiantes

Indicador |

Alto |

Medio |

Bajo |

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales. |

4.0 |

2.48 |

1.57 |

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes sociales. |

2.8 |

2.09 |

1.25 |

3. El tiempo que destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no me satisface, necesito más. |

3.0 |

1.49 |

0.82 |

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales. |

3.2 |

2.48 |

1.45 |

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales. |

3.6 |

1.40 |

0.48 |

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales. |

4.0 |

0.91 |

0.19 |

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales. |

4.0 |

1.07 |

0.34 |

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. |

4.0 |

2.23 |

1.03 |

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. |

3.2 |

2.31 |

1.05 |

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había destinado. |

3.6 |

2.16 |

0.99 |

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales. |

3.6 |

1.96 |

0.84 |

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales. |

3.2 |

2.57 |

1.85 |

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. |

1.8 |

1.87 |

0.95 |

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes sociales. |

2.8 |

2.12 |

1.33 |

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las redes sociales. |

3.6 |

1.13 |

0.26 |

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales. |

3.6 |

2.31 |

1.19 |

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales. |

3.6 |

2.44 |

1.28 |

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o computador. |

2.4 |

2.47 |

1.67 |

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales. |

3.2 |

0.88 |

0.36 |

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales. |

2.4 |

1.00 |

0.47 |

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales. |

4.0 |

1.31 |

0.6 |

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. |

2.4 |

1.56 |

0.6 |

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a). |

2.8 |

1.40 |

0.6 |

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso la red social. |

1.6 |

1.66 |

0.6 |

Fuente: elaboración propia.

3.2.3. Estudiantes en nivel alto

Según los resultados, un 2% del estudiantado obtuvo más de 64 puntos en el cuestionario (Tabla 1), lo cual corresponde al nivel alto de los indicadores. Este grupo reconoce un comportamiento negativo frente a las proposiciones planteadas, pues 19 de ellas promediaron por encima de 2.4 (riesgo alto, color rojo), lo cual significa que el uso de RSV les genera dificultades en esos 19 indicadores (Tabla 3). En este caso, estas redes fácilmente pueden incidir como un instrumento distractor que los lleva a sentir necesidad de conexión más frecuente, perder la noción del tiempo o llegar a sentir ansiedad si no se pueden conectar a sus redes. Adicionalmente, en este grupo de estudiantes solo 5 indicadores no superan la valoración de 2.4 y por tanto se encuentran en un nivel de riesgo medio (indicadores 18, 20, 22 y 13) o bajo (indicador 24) lo que indica que los estudiantes tienen un mayor control sobre esas situaciones.

3.2.4. Estudiantes en nivel moderado

Para el 49% de estudiantes que se encuentran en este nivel (Tabla 1), en la Tabla 3 se observa que cinco indicadores se encuentran en nivel alto (12, 1, 4, 18 y 17); es decir, superan el promedio de 2.4 (color rojo). En nueve afirmaciones el promedio se situó en el rango 1.6 a 2.4 (color amarillo), y diez afirmaciones obtuvieron un promedio inferior a 1.6 (color verde). Según estos resultados, si bien aún existen cinco indicadores en nivel alto, este grupo de estudiantes presenta un mayor control al hacer uso de sus RSV; así mismo, el hecho de que haya nueve indicadores en amarillo implica que existe algún riesgo en cada una de las situaciones planteadas para aspectos académicos, personales y familiares de cada estudiante.

3.2.5. Estudiantes en nivel bajo

Los resultados indican un 49% de estudiantes en este nivel (Tabla 1). Respecto a los indicadores (Tabla 3), se observa que los promedios en 22 de ellos están por debajo de 1.6 (color verde), lo cual indica que son situaciones que no representan mayores dificultades para este grupo; además, existen solo dos indicadores que resultan moderadamente conflictivos (color amarillo): «12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales» y «18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o computador», situaciones que podrían llegar a influir negativamente en los estudiantes.

Los anteriores resultados, vistos comparativamente por cada indicador se pueden apreciar en la Tabla 4. La primera columna muestra cada uno de los 24 indicadores y las otras tres corresponden a los grupos de estudiantes según su nivel de riesgo de adicción. De esta manera se puede apreciar la situación particular de cada indicador en los tres grupos de estudiantes analizados.

3.2.6. Autopercepción sobre adicción a las redes sociales

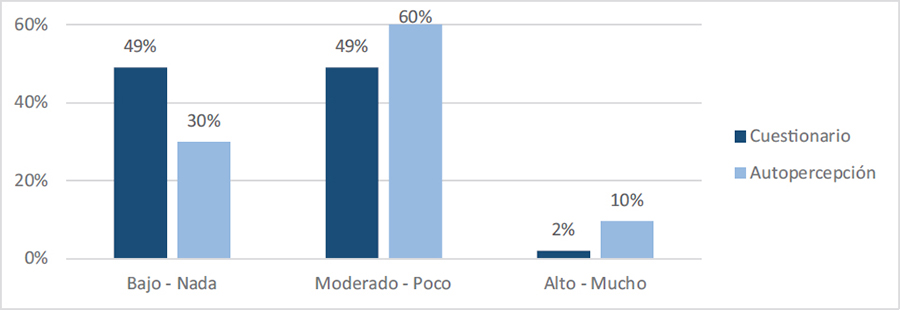

Como último aspecto se cuestionó a los estudiantes respecto a la percepción de adicción que cada uno tenía sobre sí mismo, para esto se preguntó: ¿Se considera adicto a las redes sociales?, con las opciones de respuesta: mucho, poco o nada. Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes consideraron tener «poco» nivel de adicción con un 60%; la segunda opción más escogida fue «nada», con 30%, y finalmente solo el 10% respondió «mucho». Adicionalmente, conocidos los resultados de niveles arrojados por el cuestionario y los de la autopercepción, se procedió a contrastarlos con el propósito de visualizar qué tanta similitud o diferencia se presenta, tal como se aprecia en la Figura 3.

Figura 3. Paralelo entre resultados del cuestionario y la autopercepción

Fuente: elaboración propia.

Como se observa, el porcentaje de estudiantes que se autoperciben como «nada» adictos (30%) es menor en un 19% respecto al porcentaje de estudiantes en el nivel bajo obtenido según el cuestionario (49%). El porcentaje de quienes se consideran «poco» adictos (60%) es mayor en un 11% a los que se encuentran en el nivel moderado obtenido con el cuestionario (49%). Finalmente, aunque un 10% respondieron «mucho» ante la pregunta de si se considera adicto a las RSV, este porcentaje disminuyó al 2% según los resultados del cuestionario.

Finalmente, para determinar si existe relación entre el nivel obtenido mediante el cuestionario y la autopercepción, se realizó una prueba comparativa de las dos variables, obteniendo un chi cuadrado de 69.4, con una significación asintótica bilateral p=0; resultado que indica diferencias significativas entre las dos variables. Por ejemplo, del 10% de estudiantes que se autoperciben en un nivel alto de adicción, 1% está en el nivel bajo según el cuestionario, 8% en el nivel moderado y solo 2% en el alto; esto es una muestra de que, en general, se autoperciben en un nivel mayor de adicción al que arrojan los resultados del cuestionario.

4. Discusión

Los resultados en relación a la preferencia de uso de RSV muestran que los chicos prefieren tener cuenta en redes como Facebook, YouTube y Messenger, mientras que las chicas tienen mayor preferencia por Tik Tok, Instagram y Snapchat. Al respecto, Valencia-Ortiz et al. (2020) y Tejada Garitano et al. (2019), plantean que las preferencias de las chicas están relacionadas con búsqueda y descarga de música e imágenes, mientras que las preferencias masculinas van ligadas a actividades de ocio y diversión como juegos en línea y contenidos audiovisuales, lo cual se puede ver reflejado en los resultados encontrados. En contraste, Twitter no es una red ampliamente utilizada, esto debido quizá a que dicha red no ofrece actividades de interés para la población de estudio, pues su orientación suele estar encaminada mayoritariamente hacia el uso con fines políticos (Bayón, 2017).

Pasando a la frecuencia de uso por género, aunque un mayor porcentaje de chicos tienen cuentas activas en RSV como WhatsApp, YouTube, Facebook, y Messenger, el género femenino las utiliza con mayor frecuencia en lapsos mayores a dos horas diarias; en este sentido, se puede observar que el porcentaje de chicas en cada RSV es un tanto superior, resultado similar al encontrado en investigaciones realizadas por Valencia-Ortiz et al. (2020) quienes afirman que las chicas encabezan la tendencia de uso por encima de los chicos.

Otro punto de interés son las actividades realizadas por la población de estudiantes mientras están conectados a sus redes sociales; en este caso, la actividad de preferencia es chatear, seguida por ver series o películas. Estos resultados coinciden con estudios como el realizado por Álvarez et al. (2019) quienes encontraron que un alto porcentaje de estudiantes reconoce que las RSV son más afines con actividades de entretenimiento como chatear, divertirse con amigos, ver fotos, entre otras. Así mismo, las actividades de índole académico también tienen una frecuencia importante, pues la mayoría de estudiantes afirmaron que las usan siempre o casi siempre para estudiar y compartir información académica (68%); esto concuerda con lo encontrado por Delgado Vásquez et al. (2020), quienes concluyen que el estudiantado no descuida sus actividades académicas por el uso de redes sociales.

Pasando a los resultados respecto a niveles de riesgo de adicción, estos permitieron establecer que existe un porcentaje igual de estudiantes que se encuentra en nivel bajo y moderado (49%); así, estos resultados presentan ciertas diferencias con los obtenidos por Chávez Arizala y Coaquira Tuco (2022) quienes encontraron que el nivel medio es el que presenta un mayor porcentaje; así mismo, se presentan diferencias con lo expuesto por Pillaca (2019), quien encuentra superioridad en el nivel bajo, mientras Salazar-Concha et al. (2020) indican ausencia del nivel alto de adicción a RSV, situación que se diferencia levemente con el 2% encontrado en la presente investigación.

Analizando con mayor detalle, de los tres niveles propuestos por Chávez Arizala y Coaquira Tuco (2022), el 2% de los estudiantes que obtuvieron nivel alto de adicción, presentan dificultades muy marcadas en las afirmaciones propuestas; en este sentido, el hecho de que la mayoría de ponderaciones hayan quedado por encima de 2.4 significa que son indicadores de alto riesgo de adicción; por ejemplo, en el caso de «Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales. (Afirmación 1)» y «Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales. (Afirmación 6)» su ponderación respectiva fue 4.0, lo que significa que los estudiantes se identifican con la frecuencia «siempre» en estos indicadores, lo que claramente representa una dificultad frente al uso de las RSV. En relación con estas problemáticas, autores como Jasso et al. (2017) han encontrado que dedicar mucho tiempo al uso de RSV implica posteriores problemas en aspectos como el cognitivo, emocional y conductual.

Pasando al nivel moderado, el 49% de la muestra obtuvo valoraciones en el rango de 32 a 64 puntos. En este caso, si bien este grupo presenta un mayor control sobre las actividades propuestas, algunas de ellas podrían resultar conflictivas. Por ejemplo: «12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales» o «4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales», son indicadores de que pueden estar conectados a sus redes sin sentir el paso del tiempo, pudiendo llegar a irrumpir en aspectos académicos, sociales y familiares, situación que también ha sido planteada por García del Castillo et al. (2019).

En cuanto al 49% que se ubica en el nivel bajo, se observa que prácticamente ninguna de las actividades les genera mayor riesgo, indicando que el uso de RSV es adecuado y se usan en actividades en las que pueden tener un control pleno; aspecto que puede ser aprovechado para obtener beneficios de índole académico, social o personal, tal como lo plantean Tejada Garitano et al. (2019) y Fernández-de-Arroyabe et al. (2018), quienes exploran varias alternativas de uso con resultados interesantes en diversos ámbitos.

Respecto a la pregunta de autopercepción, un 10% de los estudiantes se auto perciben «muy» adictos. Estos resultados presentan ciertas diferencias con investigaciones como las realizadas por Marín-Díaz et al. (2019) y Valencia-Ortiz et al. (2021), pues en ambos casos refieren que el estudiantado no percibe tener conductas nocivas o de mal uso por las RSV, aspecto que contrasta con Giraldo-Luque y Fernández-Rovira (2020) quienes afirman que sí autoperciben su uso de redes como excesivo. Esto último guarda similitud con la presente investigación en donde el porcentaje que se autopercibe «muy» adicto es mayor al obtenido con el instrumento (10% autopercepción, 2% según el instrumento).

Finalmente, en relación a perspectivas de líneas futuras de investigación, estos resultados pueden ser el punto de partida para estudios centrados en profundizar las problemáticas que enfrenta el estudiantado; especialmente quienes presentan riesgo de adicción alto, dado que son las personas más vulnerables ante posibles efectos negativos a nivel personal, social y académico; sin embargo, como limitaciones de la presente investigación, es importante tener en cuenta que el cuestionario aplicado no arroja un diagnóstico clínico de adicción a RSV, que permita dictaminar la ausencia o presencia de enfermedades o trastornos, pues este tipo de adicción aún no está especificado dentro de los criterios del manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014), lo cual no impide que los resultados de la aplicación del instrumento se constituyan en un insumo valioso para profundizar en esta problemática.

Agradecimientos

Esta investigación se realizó con el apoyo del programa de Licenciatura en Informática de la Universidad de Nariño y el Liceo Central de Nariño de la ciudad de Pasto, Colombia.

Contribución de los autores

Jenifer Andrea Beneth-Benavides: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Software, Validación, Visualización, Redacción-borrador original, Redacción-revisión y edición

Luis Eduardo Paz-Saavedra: Conceptualización, Análisis formal, Metodología, Supervisión, Visualización, Redacción-borrador original, Redacción-revisión y edición

Referencias

Álvarez, E., Heredia, H., & Romero, M. F. (2019). La Generación Z y las redes sociales. Una visión desde los adolescentes en España. Revista Espacios, 40(20), 9-13.

Amezcua, M. (2019). Tecnologías avanzadas e inteligencia artificial: Oportunidades para una enfermería con competencias ampliadas. Index de Enfermeria, 28(3), 97-99.

Antezana Vargas, C. R., & Alfaro Urquiola, A. L. (2019). Adicción a redes sociales y satisfacción marital: Un estudio correlacional en parejas Paceñas. Ratio, Fides Et, 18(18), 91-110.

Arroyo, J. M. (2018). Influencia del uso excesivo de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes del III ciclo de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 2017-I. Revista Enfermeria la Vanguardia, 6(1), 18-24. https://doi.org/10.35563/revan.v6i1.215

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5 Ed.). Editorial Médica Panamericana.

Baño Carvajal, A. E., & Reyes Estrada, J. L. (2020). Vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar en las redes sociales. Crítica y Derecho: Revista Jurídica, 1(1), 49-60. https://doi.org/10.29166/criticayderecho.v1i1.2447

Barnes, J. A. (1954). Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations, 7(1), 39-58. https://doi.org/10.1177/001872675400700102

Bayón, C. N. (2017). El uso de Twitter como herramienta para la comunicación política [Tesis de maestría no publicada]. Universidad de San Andrés.

Bustos, A. V. (2020). La tecnología: Puerta fácil de los menores a la violencia. Familia, 58, 149-159. https://doi.org/10.36576/summa.131288

Cabero-Almenara, J., Pérez-Díez, J. L., & Valencia-Ortiz, R. (2020). Escala para medir la adicción de estudiantes a las redes sociales. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 27, 1-29. https://doi.org/10.29101/crcs.v27i83.11834

Campos Bartolo, L., Vílchez Huamán, W., & Leiva Colos, F. (2019). Relación entre adicción a las redes sociales e impulsividad en escolares de instituciones educativas públicas de Lima Este. Revista Científica de Ciencias de la Salud, 12(2), 17-24. https://doi.org/10.17162/rccs.v12i2.1212

Castañeta, G., Gutiérrez, A. F., Nacaratte, F., & Manzano, C. A. (2020). Microplásticos: un contaminante que crece en todas las esferas ambientales, sus características y posibles riesgos para la salud pública por exposición. Revista Boliviana de Química, 37(3), 160-175. https://doi.org/10.34098/2078-3949.37.3.4

Chávez Arizala, J. F., & Coaquira Tuco, C. M. (2022). Adicción a redes sociales y estrés académico en estudiantes ecuatorianos de nivel tecnológico. Apuntes Universitarios, 12(3), 17-37. https://doi.org/10.17162/au.v12i3.1101

Cía, A. H. (2013). Las adicciones no relacionadas a sustancias (DSM-5, APA, 2013): Un primer paso hacia la inclusión de las Adicciones Conductuales en las clasificaciones categoriales vigentes. Revista de Neuro-Psiquiatría, 76(4), 210-217. https://doi.org/10.20453/rnp.v76i4.1169

Coz, J. R., Fojon, E., Heradio, R., & Cerrada, J. A. (2012). Evaluación de la privacidad de una red social virtual. RISTI - Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, 9(6), 59-73. https://doi.org/10.4304/risti.9.59-73

Delgado Vásquez, A. E., Escurra Mayaute, L. M., Atalaya Pisco, M. C., Pequeña Constantino, J., Rodríguez Tarazona, R. E., & Cuzcano Zapata, A. (2020). Las habilidades sociales y el uso de redes sociales virtuales en estudiantes de quinto grado de secundaria de instituciones educativas estatales y no estatales de Lima Metropolitana. Persona, 23(1), 21-43. https://doi.org/10.26439/persona2020.n023(1).4831

Echeburúa Odriozola, E. (2012). Factores de riesgo y factores de protección en la adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales en jóvenes y adolescentes. Revista Española de Drogodependencias, 37(4), 435-447.

Echeburúa Odriozola, E., & Requesens Moll, A. (2012). Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Ediciones Pirámide.

Escurra Mayaute, M., & Salas Blas, E. (2014). Construcción y validación del cuestionario de adicción a redes sociales (ARS). Liberabit. Revista de Psicología, 20(1), 73-91.

Estrada Araoz, E. G., & Gallegos Ramos, N. A. (2020). Funcionamiento familiar y adicción a redes sociales en estudiantes de educación secundaria de Puerto Maldonado. Revista San Gregorio, 40, 101-117.

Fernández-de-Arroyabe, A., Lazkano-Arrillaga, I., & Eguskiza-Sesumaga, L. (2018). Nativos digitales: Consumo, creación y difusión de contenidos audiovisuales online. Comunicar, 26, 61-69. https://doi.org/10.3916/C57-2018-06

Gaete, V. (2015). Desarrollo psicosocial del adolescente. Revista Chilena de Pediatría, 86(6), 436-443. https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2015.07.005

García del Castillo, J., García del Castillo-López, A., Dias, P., & García-Castillo, F. (2019). Conceptualización del comportamiento emocional y la adicción a las redes sociales virtuales. Health and Addictions, 19(2), 173-181. https://doi.org/10.21134/haaj.v19i2.525

Giraldo-Luque, S., & Fernández-Rovira, C. (2020). Redes sociales y consumo digital en jóvenes universitarios: Economía de la atención y oligopolios de la comunicación en el siglo XXI. Profesional de la información, 29(5), 1-15. https://doi.org/10.3145/epi.2020.sep.28

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw-Hill/Interamericana.

Jasso, J. L., López, F., & Díaz, R. (2017). Conducta adictiva a las redes sociales y su relación con el uso problemático del móvil. Acta de Investigación Psicológica, 7, 2832-2838. https://doi.org/10.1016/j.aipprr.2017.11.001

Marín-Díaz, V., Vega-Gea, E., & Passey, D. (2019). Determinación del uso problemático de las redes sociales por estudiantes universitarios. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(2), 135-152. https://doi.org/10.5944/ried.22.2.23289

Mendoza, M. L., Zambrano, Y. A., Bermúdez, L. R., & Viteri, Y. A. (2021). Nuevas tecnologías y nuevos paradigmas: El enfoque de las nuevas sociedades tecnológicas. Universidad, Ciencia y Tecnología, 25(110), 155-163. https://doi.org/10.47460/uct.v25i110.487

Núñez, G. L., Tejada, S. L., & Zambrano, J. L. (2022). El uso del computador, las redes sociales y las nuevas tecnologías en los adolescentes y jóvenes: Un análisis desde su perspectiva. Revista Universidad y Sociedad, 14(S3), 465-475.

Pacheco Amigo, B. M., Lozano Gutiérrez, J. L., & González Ríos, N. (2018). Diagnóstico de utilización de Redes sociales: Factor de riesgo para el adolescente. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 8(16). https://doi.org/10.23913/ride.v8i16.334

Pantaleón Pinto, D. M. (2021). TIC un medio de comunicación entre migrantes venezolanos en Colombia y sus familiares en Venezuela. Revista de Investigación, 45(102), 240-264.

Pillaca, J. (2019). Adicción a redes sociales y autoestima en estudiantes de una universidad privada de Lima Sur. Acta Psicológica Peruana, 4(2), 356-378.

Pinos Paredes, N. Y., Hurtado, S. N., & Rebolledo Malpica, D. M. (2018). Uso del teléfono celular como distractor del proceso enseñanza – aprendizaje. Enfermería Investiga, 3(4), 166-171. https://doi.org/10.29033/ei.v3n4.2018.02

Portillo Fernández, J. (2016). Planos de realidad, identidad virtual y discurso en las redes sociales. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, 26(1), 51-63. https://doi.org/10.15443/rl2604

Quintana, S. I. (2021). Retos virales en redes sociales. Facebook y Tiktok como plataformas de expresión-constitución del falso self. Revista Letra en Psicoanálisis (LeP), 7(1).

Rodado, Z., Jurado, L., & Giraldo, S. (2021). Uso excesivo de las redes sociales en adolescentes de 10 a 14 años un riesgo latente de la nueva era. Revista Estudios Psicológicos, 1(1), 33-49. https://doi.org/10.35622/j.rep.2021.01.003

Salazar-Concha, C., Barros, D., & Quinn, J. (2020). Comportamiento en el uso de redes sociales en estudiantes de enseñanza media: Los casos de un colegio particular y uno público en Chile. Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, E42, 506-519.

Tejada Garitano, E., Castaño Garrido, C., & Romero Andonegui, A. (2019). Los hábitos de uso en las redes sociales de los preadolescentes. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(2), 119-133. https://doi.org/10.5944/ried.22.2.23245

Tejada Rivera, M. C., & Méndez Gárate, A. M. (2018). Uso de Facebook y niveles de autoestima en adolescentes de secundaria. Revista de Psicología, 8(2), 47-60.

Valencia-Ortiz, R., Cabero Almenara, J., & Garay Ruiz, U. (2020). Influencia del género en el uso de las redes sociales por el alumnado y profesorado. Campus Virtuales, 9(1), 29-39.

Valencia-Ortiz, R., Cabero-Almenara, J., & Garay Ruiz, U. (2021). Adicción a las redes sociales en estudiantes mexicanos: Percepciones de discentes y docentes. Revista Tecnología, Ciencia y Educación, 19, 103-122. https://doi.org/10.51302/tce.2021.616

Varona-Fernández, M. N., & Hermosa-Peña, R. (2020). Percepción y uso de las redes sociales por adolescentes. RqR Enfermería Comunitaria, 8(2), 18-30.

_______________________________

(*) Autor de correspondencia / Corresponding author