ISSN: 1130-3743 - e-ISSN: 2386-5660

DOI: https://doi.org/10.14201/teri.32183

ÉTICA DE LOS CUIDADOS: UNA BASE TEÓRICA PARA LA INCLUSIÓN RELACIONAL

Ethics of Care: A Theoretical Underpinning for Relational Inclusivity

Christoforos MAMAS* y Carlos MALLÉN-LACAMBRA**

*Universidad de California. San Diego. Estados Unidos de América.

**Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Lleida. España.

cmamas@ucsd.edu; carlos.mallen@udl.cat

https://orcid.org/0000-0001-5720-9794; https://orcid.org/0000-0003-0620-5229

Fecha de recepción: 06/10/2024

Fecha de aceptación: 13/01/2025

Fecha de publicación en línea: 02/06/2025

Cómo citar este artículo / How to cite this article: Mamas, C. y Mallén-Lacambra, C. (2025). Ética de los cuidados: una base teórica para la inclusión relacional [Ethics of Care: A Theoretical Underpinning for Relational Inclusivity]. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 37(2), 99-124. https://doi.org/10.14201/teri.32183

RESUMEN

La educación inclusiva es un objetivo primordial de la educación contemporánea, una sociedad inclusiva es necesaria para garantizar la democracia, la justicia y la paz. Sin embargo, los enfoques individualistas actuales a menudo no logran abordar la naturaleza relacional de los estudiantes y la necesidad de un aprendizaje adaptativo y personalizado. La inclusión relacional surge como un enfoque innovador, que desplaza el foco de modelos centrados en el individuo hacia un marco que enfatiza la interconexión y las comunidades de apoyo. Este paradigma fomenta contextos receptivos que mejoran el rendimiento académico, el desarrollo socioemocional y el personal. La inclusión relacional integra el análisis de redes sociales para evaluar las dinámicas sociales, permitiendo a los educadores tomar decisiones pedagógicas informadas tras identificar a estudiantes clave y marginados. A pesar de su potencial práctico, la inclusión relacional carece de un sustento pedagógico y filosófico sólido que respalde su relevancia. La ética de los cuidados, que reconceptualiza a las personas como seres interdependientes que dependen de relaciones de cuidado, proporciona la base teórica necesaria. El objetivo de este estudio es establecer los fundamentos filosóficos y teóricos de la inclusión relacional basados en la ética de los cuidados, promoviendo un cambio educativo centrado en relaciones interdependientes. Este artículo utilizó un diseño de síntesis teórica para resumir e integrar los principios de la inclusión relacional y la ética de los cuidados en un marco sólido. La dimensión educativa de la ética de los cuidados complementa y amplía la inclusión relacional al destacar la importancia de cultivar relaciones de cuidado en contextos educativos. Esta síntesis teórica amplía la comprensión de la comunidad educativa sobre la educación relacional, ofreciendo un enfoque más adaptativo e interdependiente adecuado a las complejidades de las relaciones humanas.

Palabras clave: ética de los cuidados; inclusión relacional; educación inclusiva; análisis de redes sociales; relaciones.

ABSTRACT

Inclusive education is a paramount objective of contemporary education, as an inclusive society becomes necessary to ensure democracy, justice and peace. However, current individualistic approaches often fail to address the relational nature of students and the need for adaptive and personalized learning. Relational inclusivity emerges as an innovative approach, shifting the focus from individual-centered models to a framework that emphasizes interconnectedness and supportive communities. This paradigm fosters responsive contexts that enhance academic performance, socioemotional and personal development. Relational inclusivity integrates social network analysis to evaluate social dynamics, enabling educators to take informed pedagogical decisions, after identifying key and marginalized students. Despite its wide practical application, relational inclusivity lacks a solid theoretical underpinning that highlights its educational importance and determines its pedagogical principles. The ethics of care, which reconceptualizes people as interdependent beings reliant on caring relationships, provides the necessary theoretical foundation. The objective of this study is to establish the philosophical and theoretical foundations of relational inclusivity based on the ethics of care, promoting an educational shift centered on interdependent relationships. This article employed a theory synthesis design to summarize and integrate the principles of relational inclusivity and the ethics of care into a solid framework. The educational dimension of the ethics of care complements and expands relational inclusivity by emphasizing the importance of nurturing caring relationships within educational contexts. This theoretical synthesis broadens the educational community's understanding of relational education, offering a more adaptive and interdependent approach suited to the complexities of human relationships.

Keywords: ethics of care; relational inclusivity; inclusive education; social network analysis; relationships.

1. Introducción

La inclusión es un derecho fundamental, basado en los principios de equidad y justicia (UNESCO, 2022). Como derecho universal, la educación debe ser inherentemente inclusiva, asegurando que nadie quede excluido de la oportunidad de aprender y desarrollarse (Shaeffer, 2019). Más allá de promover la justicia social al brindar a las personas marginadas oportunidades equitativas, la educación inclusiva es esencial para construir una comunidad política y social donde los individuos no solo aprendan para sí mismos, sino también para el beneficio de la sociedad en su conjunto.

Esta perspectiva refuerza que la inclusión en la educación sienta las bases para promover sociedades más democráticas, cohesionadas y empáticas (Ryynänen y Nivala, 2017). Esto se alinea con la idea del cuidado y la comunidad planteada por Vega-Solís et al. (2018), quienes destacan que la educación colectiva no solo fomenta el crecimiento individual, sino también la capacidad de una agencia colectiva capaz de transformar estructuras opresivas. Una educación basada en la interdependencia genera un poder colectivo que desafía la exclusión y la marginación, promoviendo que las comunidades actúen juntas hacia metas compartidas. Este enfoque subraya que la inclusión no debe limitarse a adaptar a los grupos marginados a estructuras preexistentes, sino a empoderarlos, junto con la sociedad, para aumentar su capacidad de generar cambios.

La educación que abraza la diversidad enriquece el entorno de aprendizaje al adaptar los métodos de enseñanza a las diversas necesidades de los estudiantes, creando experiencias más dinámicas, efectivas y accesibles para todos (Acedo, 2008). Además, fomenta el desarrollo socioemocional y personal de los estudiantes al promover el respeto mutuo y la comprensión entre compañeros de diferentes orígenes, identidades, talentos y habilidades, asegurando que cada estudiante se sienta valorado e incluido (Mamas et al., 2019a). En última instancia, la educación inclusiva fortalece a la sociedad al cultivar una interconexión e interdependencia positiva entre las personas, promoviendo un futuro más justo, cohesionado y equitativo (Rabjerg, 2017).

Sin embargo, los modelos actuales de educación inclusiva suelen ignorar la intrínseca interdependencia de los seres humanos al centrarse en enfoques individualistas que desatienden la naturaleza relacional de las personas. Los seres humanos no son entidades aisladas, sino que existen en un estado de constante interdependencia, donde sus acciones afectan y son afectadas por los demás. Como argumentan Vega-Solís et al. (2018), la noción de cuidado y comunidad nos recuerda que las personas prosperan en estructuras colectivas donde el cuidado es una responsabilidad compartida. Al enfocarse únicamente en las necesidades individuales, estos modelos pasan por alto cómo las relaciones influyen en la experiencia educativa, ya sea fomentando o inhibiendo el crecimiento, el florecimiento o incluso perjudicando a los demás (Rabjerg, 2017). Este enfoque limitado genera entornos educativos que no son completamente inclusivos, al perder la oportunidad de crear espacios relacionalmente sólidos y éticamente fundamentados que promuevan tanto el desarrollo personal como el colectivo. Por lo tanto, la educación inclusiva debe incorporar los aspectos positivos de la interdependencia, permitiendo el desarrollo de los individuos mediante el reconocimiento mutuo y el cuidado, que son la base de las relaciones éticas (Rabjerg, 2017).

La inclusión relacional surge como una alternativa para superar las limitaciones de los modelos educativos actuales, al enfatizar la naturaleza relacional de los seres humanos. Este cambio de paradigma reconoce a las personas como entidades interdependientes, moldeadas por sus relaciones y condiciones estructurales y materiales. En lugar de centrar la educación en el individuo, la inclusión relacional pone las relaciones en el centro, fomentando una comunidad interconectada y solidaria. Este enfoque valora los vínculos significativos y las perspectivas diversas entre estudiantes, docentes y otros actores educativos, creando un entorno en el que todos se sienten reconocidos y comprendidos. Al promover entornos receptivos e inclusivos, la inclusión relacional no solo mejora el desempeño académico, sino que también atiende las necesidades personales, posicionándose como un enfoque ideal para avanzar en la educación inclusiva (Mauleón, 2020; Mamas et al., 2024; Mamas y Trautman, 2023).

La educación inclusiva requiere un desarrollo profesional continuo para los educadores, que les permita mejorar la calidad de la enseñanza y abordar la diversidad de manera efectiva. La inclusión relacional apoya esta necesidad al proponer una herramienta de análisis de redes sociales (Social Network Analysis Toolkit o SNA Toolkit) para evaluar las dinámicas grupales, identificar fortalezas y debilidades, figuras clave y miembros marginados (Mamas et al., 2019b; Mamas et al., 2024). Este enfoque ofrece una comprensión más profunda de cómo las relaciones influyen en el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes, permitiendo que los educadores tomen decisiones pedagógicas informadas que mejoren la inclusión relacional. Una crítica común a la inclusión relacional y al uso del SNA en educación es su enfoque la teoría del capital social y la falta de una fundamentación filosófica o pedagógica sólida. La ética de los cuidados aborda estas carencias, proporcionando una base teórica robusta para la inclusión relacional. La ética de los cuidados reconceptualiza a las personas como entidades relacionales e interdependientes, que dependen del cuidado mutuo para lograr condiciones de vida óptimas (Busquets, 2019; Gilligan, 1982). Al situar las relaciones de cuidado en el centro de la educación, la ética de los cuidados complementa y refuerza eficazmente los principios de la inclusión relacional.

Este artículo tiene como objetivo explorar las bases filosóficas y teóricas de la inclusión relacional a través de la perspectiva de la ética de los cuidados. Al combinar estos marcos, se propone un enfoque educativo que se alinea con nuestra comprensión y relación con los demás. El artículo comienza con una introducción a la teoría de la ética de los cuidados y sus aplicaciones educativas. Luego, profundiza en la inclusión relacional, examina el uso del análisis de redes sociales en educación mediante el SNA Toolkit y discute estrategias pedagógicas para mejorar las relaciones. Finalmente, se destaca cómo la inclusión relacional y la ética de los cuidados convergen, subrayando su conexión.

2. Métodos

Este artículo utilizó un diseño de síntesis teórica para integrar los principios de la inclusión relacional y la ética de los cuidados en un marco coherente para la educación inclusiva. Siguiendo los principios de la síntesis teórica (Jaakkola, 2020), la metodología consistió en dos procesos interconectados orientados a construir dicho marco.

El primer proceso implicó una revisión exhaustiva de la literatura teórica y empírica en disciplinas como educación, sociología, ética y teoría de redes sociales. Esta fase se centró en resumir los conceptos fundamentales mediante un análisis sistemático que permitió identificar y destilar los elementos clave de la ética de los cuidados y la inclusión relacional. Durante esta etapa, se identificaron principios comunes y distinciones críticas, estableciendo así la base teórica para la integración de ambas teorías.

El segundo proceso, de integración de marcos teóricos, sintetizó los temas comunes en una perspectiva unificada. Esto implicó reconciliar las diferencias teóricas y alinear las dimensiones filosóficas y prácticas para crear un modelo que vincule la ética de los cuidados con la inclusión relacional. Este enfoque ofreció una síntesis integral que aborda las comprensiones fragmentadas sobre el cuidado y la inclusión en la literatura existente, al mismo tiempo que propone estrategias aplicables para fomentar prácticas educativas inclusivas y relacionalmente sólidas.

A través de este enfoque estructurado, la síntesis teórica cierra las brechas presentes en la literatura actual, estableciendo la ética de los cuidados como base para la inclusión relacional y ofreciendo un marco sólido para prácticas educativas inclusivas centradas en las relaciones y la interdependencia.

3. ÉTICA DE LOS CUIDADOS: UNA ÉTICA RELACIONAL

Todos los seres humanos vivimos en un contexto social, lo que implica que estamos continuamente involucrados en relaciones sociales y comunidades que condicionan nuestras vidas. La ética de los cuidados reconoce la naturaleza interdependiente de los seres humanos, donde nuestras relaciones forman parte de nuestra identidad: quiénes somos, qué pensamos y cómo actuamos dependen del tipo de relaciones que mantenemos con otros seres vivos y de nuestras condiciones materiales y estructurales (Camps, 2021; Gilligan, 1982). Vivir implica depender, en mayor o menor medida, de nuestras relaciones, lo que desafía la idea modernista de independencia. En lugar de considerar a las personas como individuos independientes, la ética de los cuidados las reconceptualiza como entidades interdependientes y relacionales, moldeadas por cada relación (Busquets, 2019). La dependencia, entendida en las sociedades modernas como una carencia, incapacidad o disminución, pierde su carácter negativo y se redefine como un aspecto inherente al hecho de estar vivos.

Al reconceptualizar a los seres humanos como entidades relacionales e interdependientes, el cuidado emerge como el valor ético fundamental (Camps, 2021; Gilligan, 1982). El cuidado se define como una actividad proactiva que abarca todo lo que hacemos para sostener, continuar y reparar nuestro "mundo": nuestros cuerpos, identidades y entorno, con el objetivo de mantener la vida en condiciones óptimas (Tronto, 1998). Todos los seres humanos necesitan cuidado, por lo que vivimos en una relación de interdependencia continua, proporcionando y recibiendo cuidado para convivir lo mejor posible con los diferentes grados de dependencia que experimentamos a lo largo de nuestra vida. El conjunto de estas relaciones de cuidado conforma la red de cuidado, que resulta esencial para garantizar la libertad y el bienestar de las personas, especialmente de aquellas en situaciones de vulnerabilidad (Camps, 2021; Held, 2006). Desde la perspectiva de la libertad sustantiva (Sen, 1999), las redes de cuidado positivas amplían las oportunidades y capacidades de las personas para promover el bienestar, permitiéndoles realizar acciones y alcanzar metas que valoran. Por tanto, la capacidad de reformular y cultivar relaciones de cuidado positivas permite a las personas convivir con sus dependencias de la mejor manera posible, mejorando su libertad sustantiva y su bienestar.

Las prácticas de cuidado apoyan a las personas en su autodirección mediante un enfoque emancipador, evitando el paternalismo incluso en situaciones de extrema vulnerabilidad, y les permiten reformular colectivamente dinámicas sociales que perpetúan la desigualdad y la exclusión (Ryynänen y Nivala, 2017). Este enfoque trasciende el empoderamiento individual y promueve un proceso emancipador compartido y transformador. La ética de los cuidados subraya la importancia de no solo proporcionar apoyo, sino también de dar voz y agencia activa a las personas marginadas, alentándolas a participar en la transformación de las estructuras que las oprimen (Busquets, 2019). Al centrarse en la emancipación colectiva, las prácticas de cuidado capacitan a las comunidades para cuestionar y desmantelar las relaciones de poder arraigadas, promoviendo una sociedad más inclusiva y justa.

En conclusión, la ética de los cuidados presenta un cambio de paradigma: los seres humanos existen dentro de contextos sociales que los moldean y los hacen interdependientes. Al reconocer esta realidad, la ética de los cuidados resalta el papel vital de las redes de cuidado para abordar nuestras dependencias y vivir de manera óptima. Estas redes, lejos de ser una responsabilidad individual, representan un compromiso colectivo y comunitario para sostener la vida. De este modo, el cuidado se convierte en el pilar fundamental de nuestra sociedad, orientando nuestra práctica educativa (Vega-Solís et al., 2018).

4. ÉTICA DE LOS CUIDADOS APLICADA A LA EDUCACIÓN

Una educación basada en la ética de los cuidados implica un cambio de paradigma. Este enfoque desplaza la idea de situar al estudiante en el centro del aprendizaje, para colocar las relaciones del estudiante en el corazón de la educación, considerando las condiciones materiales, estructurales y las interacciones con otros seres vivos. La ética de los cuidados subraya la importancia de las relaciones humanas y del contexto específico de cada situación (Mauleón, 2020). Da prioridad a la empatía, la responsabilidad y la comprensión de necesidades personales singulares, en lugar de centrarse en principios éticos universales y respuestas teórico-legales basadas en estándares formales de racionalidad, objetividad, lógica rígida y normas comunes.

Por tanto, las decisiones pedagógicas deben ser intrínsecamente parciales y contextuales, priorizando las necesidades concretas frente a decisiones imparciales aplicadas de manera universal (Mauleón, 2020; Noddings, 1984; Vázquez-Verdera, 2009). Una educación fundamentada en la ética de los cuidados debe formar en el cuidado y promover redes de cuidado densas y de calidad que respondan a necesidades y situaciones específicas (Rabin & Smith, 2013). El objetivo principal debe ser educar a las personas para que participen de manera efectiva en relaciones de cuidado, fomentando redes empáticas y solidarias que impulsen la libertad sustantiva y el bienestar.

4.1. Educando el cuidado

La educación basada en la ética de los cuidados abarca dos dimensiones esenciales: el caring for y el caring about (Noddings, 1984; Rabin y Smith, 2013; Vázquez-Verdera, 2009). El caring for implica acciones directas y personalizadas entre quien cuida y quien recibe el cuidado, poniendo énfasis en la relación interpersonal y en el compromiso con el bienestar de ambas partes. Dentro de esta dimensión, se destacan la atención, la responsabilidad, la competencia y la capacidad de respuesta (Tronto, 1998). La atención se refiere a la habilidad de reconocer las necesidades de los demás a través de una percepción activa y empática. La responsabilidad conlleva asumir la obligación de responder a estas necesidades, comprometiéndose a actuar y evaluando las propias capacidades y recursos para proporcionar un cuidado adecuado y efectivo. La competencia implica poseer los conocimientos y habilidades necesarios para brindar un cuidado eficaz. La capacidad de respuesta enfatiza la importancia de ajustar el cuidado en función del feedback de quien lo recibe, garantizando así que sea verdaderamente personalizado y efectivo.

En contraste, el caring about alude a una preocupación más abstracta por el bienestar de los demás, abarcando a personas, grupos o a la sociedad en su conjunto (Noddings, 1984; Rabin y Smith, 2013). Este tipo de cuidado no requiere necesariamente acciones directas, pero sí engloba actitudes de empatía y compasión que influyen en decisiones y comportamientos más amplios. Educar a las personas en el caring about implica educar en la solidaridad, tal como sugiere Tronto (1998). Esto implica crear un marco en el que se valoren las necesidades individuales, promoviendo el cuidado colectivo y la responsabilidad comunitaria. La solidaridad, entendida de esta manera, permite reconocer la interdependencia entre las personas, fomentar una cultura de cuidados y promover la justicia social para transformar las estructuras sociales y eliminar desigualdades.

Integrar el caring for y el caring about resulta esencial para una educación integral de los cuidados (Rabin y Smith, 2013; Vázquez-Verdera, 2009). Aunque estos conceptos difieren, están interconectados y se refuerzan mutuamente. Una preocupación general por el bienestar de los demás, como la que propone el caring about, puede motivar a las personas a participar en acciones directas de cuidado, tal como ocurre en el caring for. A la inversa, las experiencias prácticas de cuidado directo pueden profundizar y fortalecer la predisposición hacia una preocupación más amplia y abstracta por el bienestar de los demás. Educar en ambas dimensiones garantiza un enfoque holístico de los cuidados, abordando tanto las necesidades personales inmediatas como la promoción de la empatía y el apoyo dentro de un contexto social más amplio.

4.2. El rol del docente

Para educar el caring for y el caring about, Nel Noddings (1984) destaca que los docentes deben centrarse en cuatro componentes clave: modelar, dialogar, practicar y confirmar (Velasquez et al., 2013). El modelado consiste en que los docentes demuestren cuidado a través de un comportamiento respetuoso y considerado, actuando como ejemplos para sus estudiantes. El diálogo ocurre cuando los docentes y los estudiantes participan en discusiones abiertas y reflexivas dentro de un entorno de confianza, promoviendo reflexiones críticas. La práctica permite a los estudiantes cuidar de los demás, dándoles la oportunidad de asumir el rol de cuidadores a través del trabajo en grupo y actividades de servicio comunitario. La confirmación ayuda a los estudiantes a reconocer y desarrollar la mejor versión de sí mismos, comprendiendo sus deseos, estableciendo expectativas y proporcionando retroalimentación efectiva. En conjunto, estos componentes crean un entorno educativo óptimo para educar en el caring for y el caring about.

Aunque nuestro enfoque se centra en el docente como un cuidador, es igualmente importante destacar y defender su papel como receptor de cuidado. Mientras los docentes cuidan a los estudiantes, también necesitan redes de cuidado sólidas que sustenten su bienestar y mejoren sus capacidades profesionales. Las instituciones deben reflexionar críticamente sobre las condiciones laborales de los educadores, quienes venden su fuerza de trabajo para proveer cuidado, reconociendo que su efectividad depende de estructuras de apoyo que atiendan sus necesidades físicas, emocionales y profesionales (Cann et al., 2024). La investigación sobre las redes de cuidado de los docentes para garantizar su bienestar y potenciar sus capacidades profesionales resulta crítica y ha incrementado en los últimos años (Caduff et al., 2023). Además, una red de cuidado óptima entre los estudiantes puede aliviar la carga de trabajo del docente al fomentar el apoyo entre los propios alumnos, reduciendo así la dependencia en los profesores para atender algunas necesidades específicas (Mamas et al., 2024).

4.3. El rol de la escuela

El contexto escolar también desempeña un papel fundamental en la educación del cuidado. Resulta esencial construir entornos escolares basados en expectativas de honestidad, apertura, benevolencia y competencia, garantizando que los compromisos se cumplan de buena fe (Vázquez-Verdera, 2009). En este sentido, las relaciones profundas y duraderas permiten a los educadores comprender y atender mejor las necesidades de los estudiantes. La confianza se convierte en un elemento crucial, fomentando la fiabilidad en las relaciones a largo plazo y la integridad en las de corto plazo.

Crear un entorno escolar que promueva el cuidado implica involucrar a toda la comunidad, incluidos padres y docentes, para establecer contextos seguros y solidarios. Un sentido de pertenencia, compromiso y comunidad es especialmente importante para los estudiantes que cuentan con redes de cuidado menos sólidas, asegurando que todos se sientan parte de una comunidad que los apoya y cuida.

4.4. Promoviendo redes de cuidado

Las acciones de cuidado no son generales ni impersonales; están dirigidas a personas específicas con diferentes grados de relación o responsabilidad. En la ética de los cuidados, la relación entre quien cuida y quien recibe el cuidado adquiere una relevancia central, ya que los vínculos más fuertes favorecen una mayor predisposición a cuidar a esa persona (Lynch, 2007). Estas relaciones pueden ser instrumentales, basadas en intereses, o expresivas, fundamentadas en la afectividad (Mamas y Trautman, 2023). Como resultado, tendemos a cuidar más de las personas con las que tenemos vínculos socioafectivos más fuertes o por las que obtenemos algo de interés. Por ello, una educación basada en la ética de los cuidados debe fortalecer las relaciones interpersonales para aumentar la disposición a cuidar de los demás (Rabin y Smith, 2013).

Nel Noddings (1984) plantea que nuestras vidas están inmersas en lazos relacionales afectivos que conforman redes de cuidado. Estas redes se dividen en tres círculos concéntricos según la intensidad de las relaciones socioafectivas: relaciones de cuidado primarias (love work), relaciones de cuidado secundarias (general care) y relaciones de cuidado terciarias (solidarity work) (Lynch, 2007). Las relaciones de cuidado primarias, como el vínculo entre padres e hijos, se caracterizan por un fuerte apego, intimidad, interdependencia, intensidad y compromiso. Las relaciones de cuidado secundarias incluyen vínculos con familiares, amigos, vecinos y compañeros, donde los compromisos son menos intensos. Por último, las relaciones de cuidado terciarias implican a personas desconocidas, hacia quienes se actúa por responsabilidad legal o empatía. Aunque la categorización de Noddings puede generar debate en cuanto a los detalles de cada categoría, destaca las diferentes intensidades de las relaciones socioafectivas y su impacto en las acciones de cuidado. Por lo tanto, la educación debe potenciar las relaciones socioafectivas positivas para fortalecer las redes de cuidado y mejorar la calidad y efectividad del cuidado (Rabin y Smith, 2013).

Desde la perspectiva de la ética de los cuidados, la educación debe fomentar una red de cuidado sólida dentro de la escuela, que abarque a todos los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, personal, familias y la comunidad en general (Vázquez-Verdera, 2009). Promover relaciones socioafectivas positivas entre estos grupos fortalecerá la red de cuidado global. Cuando los estudiantes forman vínculos afectivos positivos con sus compañeros y educadores, se crea un contexto de apoyo mutuo (Mamas et al., 2019a). Este entorno facilita el respaldo tanto personal como académico, estableciendo las bases para una red de cuidado capaz de atender de manera efectiva las necesidades de cada miembro de la comunidad educativa.

4.5. Resumen

Una educación basada en la ética de los cuidados desplaza el enfoque de objetivos educativos individuales hacia objetivos relacionales, reconociendo que el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes están profundamente vinculados a sus redes de cuidado. Este enfoque subraya la importancia de fomentar tanto el caring for como el caring about para formar estudiantes atentos, responsables, competentes, receptivos y solidarios en sus relaciones de cuidado. Asimismo, los docentes y las escuelas desempeñan un papel crucial en la construcción de redes de cuidado, fortaleciendo las relaciones afectivas y creando entornos inclusivos y de apoyo para todos.

Para fomentar el cuidado, los educadores y las escuelas necesitan estrategias prácticas y efectivas que les permitan establecer y fortalecer redes de cuidado. La inclusión relacional ofrece un marco integral y aplicable, dotando a los agentes educativos de herramientas poderosas para evaluar las redes de cuidado. Este enfoque respalda a los docentes en la toma de decisiones pedagógicas informadas y les permite valorar el impacto de sus intervenciones, garantizando la mejora y sostenibilidad de estas estructuras relacionales esenciales.

5. INCLUSIÓN RELACIONAL

La inclusión relacional, dentro del marco de la ética de los cuidados, plantea que la educación debe ir más allá de los objetivos centrados en el estudiante individual, focalizándonos en la calidad de las relaciones entre los estudiantes y los agentes educativos dentro de una comunidad o sociedad (Mamas et al., 2024; Mamas y Trautman, 2023). La ética de los cuidados proporciona la base teórica para la inclusión relacional, enfatizando la importancia de cultivar vínculos significativos y relaciones de cuidado en los contextos educativos. Este enfoque trasciende el reconocimiento superficial de la diversidad o los esfuerzos de inclusión simbólica, al reconocer, valorar y nutrir los diversos orígenes, experiencias y perspectivas de los estudiantes, educadores y otros actores educativos. Además, trabaja activamente para crear un entorno en el que todas las personas se sientan vistas, escuchadas y comprendidas.

La inclusión relacional amplía el enfoque educativo tradicional centrado en la relación docente-estudiante, como se enfatiza en la ética de los cuidados de Nel Noddings. En lugar de limitarse a esta relación, la inclusión relacional promueve de manera innovadora las dinámicas de caring for y caring about, especialmente entre el alumnado. Su fundamentación teórica dentro de la ética de los cuidados se sustenta en varios principios clave (Vázquez-Verdera, 2009).

En primer lugar, el principio de interdependencia destaca la importancia del cuidado y el apoyo mutuo dentro de las relaciones, visto desde la perspectiva de la libertad sustantiva y las redes sociales. En segundo lugar, la empatía y capacidad de respuesta en educación requieren mejorar la sensibilidad hacia las necesidades de los demás, escuchando y dando voz a las diversas experiencias, y respondiendo de manera empática a las necesidades de todos los estudiantes. En tercer lugar, la comprensión contextual aboga por un cambio hacia una toma de decisiones subjetiva y particular, reconociendo la relevancia del contexto en la educación y considerando los factores culturales, sociales y personales al diseñar y aplicar estrategias pedagógicas. Finalmente, la atención a las dinámicas de poder y el reconocimiento de voces marginadas es esencial. La inclusión relacional y la ética de los cuidados trabajan activamente para abordar y rectificar los desequilibrios de poder, promoviendo el reconocimiento y la inclusión de perspectivas marginadas, con el objetivo de fomentar una educación equitativa.

En conjunto, estos principios dotan a la inclusión relacional de un marco robusto y transformador que sitúa las relaciones y el cuidado como ejes centrales de la educación inclusiva, promoviendo entornos educativos más equitativos, diversos y empáticos.

5.1. Inclusión relacional y análisis de redes sociales

En el contexto de la inclusión relacional, el análisis de redes sociales (Social Network Analysis, SNA) ofrece un conjunto poderoso de herramientas para comprender y mejorar la calidad de las relaciones en los entornos educativos (Borgatti et al., 2013). El SNA permite visualizar y analizar la red de interacciones y relaciones entre estudiantes, proporcionando información valiosa sobre cómo fortalecer estos vínculos para promover una comunidad más inclusiva y relacionalmente solidaria (Mamas y Trautman, 2023). Este enfoque implica mapear las redes sociales dentro de un aula o escuela, identificando quién se relaciona con quién para entender los patrones relacionales. Este mapeo ayuda a descubrir personas clave, subgrupos y la cohesión grupal general, revelando dinámicas donde algunos estudiantes pueden estar aislados o excluidos (Mamas et al., 2019b). Al identificar el contexto relacional, los educadores pueden dirigir mejor sus esfuerzos para fomentar relaciones inclusivas (Mamas et al., 2024).

El SNA permite destacar figuras centrales dentro de la red que influyen en la dinámica social. Reconocer a estos actores clave brinda a los educadores la oportunidad de aprovechar su influencia para promover la inclusión y apoyar iniciativas que fomenten un entorno de cuidado. Además, el SNA evalúa la fortaleza y calidad de las relaciones, examinando la frecuencia de interacción, la confianza, el apoyo, los niveles de reciprocidad, ... Este análisis es fundamental para la inclusión relacional, ya que ayuda a los educadores a dirigir sus esfuerzos hacia la mejora de las relaciones en las personas o subgrupos que más lo requieren o que tienen mayor capacidad para generarlas, promoviendo vínculos significativos y solidarios. El SNA puede identificar contextos donde ciertos grupos o personas están marginados o excluidos, proporcionando una visión clara sobre dónde se requieren intervenciones (Mamas et al., 2024). Con esta información, los educadores pueden diseñar estrategias específicas para integrar a estas personas o grupos marginados dentro de la red más amplia, asegurando que todos se sientan incluidos y valorados. Comprender las redes sociales existentes permite a los educadores crear oportunidades de colaboración y apoyo que se alineen con el flujo natural de las relaciones, fortaleciendo el sentido de comunidad y apoyo mutuo.

El SNA también es útil para monitorear y evaluar la efectividad de las iniciativas de inclusión relacional. Al mapear y analizar periódicamente las redes sociales, los educadores pueden rastrear cambios a lo largo del tiempo, evaluar el impacto de las intervenciones y tomar decisiones basadas en datos para mejorar continuamente la inclusión y el apoyo en la comunidad educativa. En la práctica, el SNA puede aplicarse para examinar diferentes dimensiones de la inclusión relacional, así como otras dimensiones que el docente desee explorar.

Incorporar el SNA en el marco de la inclusión relacional se alinea con los principios de la ética de los cuidados, ya que proporciona una comprensión detallada de las relaciones sociales que moldean la experiencia educativa. Este enfoque permite a los educadores diseñar e implementar estrategias que fomenten una comunidad educativa inclusiva, solidaria y cuidadosa, donde cada estudiante se sienta vinculado y valorado.

5.2. Evaluando redes sociales

La inclusión relacional enfatiza la importancia de evaluar las redes que los docentes consideran más relevantes según las características de cada grupo (Mamas et al., 2024). Para apoyar este proceso, el SNA Toolkit ofrece una herramienta flexible y adaptable para analizar las dinámicas relacionales, proporcionando conocimientos prácticos adaptados a contextos diversos (Mamas et al., 2019b; Mamas y Huang, 2022; Mamas et al., 2024). Aunque algunas prácticas de cuidado permanecen invisibles debido a su naturaleza intangible o a la falta de atención social (Carmona-Gallego, 2023; Molinier, 2018), el SNA Toolkit puede complementarse con métodos cualitativos o cuantitativos, como entrevistas o cuestionarios, para obtener una visión más completa de las redes de cuidado. La inclusión relacional defiende el empoderamiento docente, promoviendo su capacidad para formular preguntas relacionales específicas según el contexto. Sin embargo, también recomienda explorar cuatro redes clave que configuran las principales experiencias de los estudiantes: amistad, recreo, apoyo académico y bienestar emocional (Mamas y Trautman, 2023).

- Redes de amistad: Analizar estas redes permite a los educadores comprender las dinámicas sociales dentro del aula. Revela cómo se conectan los estudiantes, quiénes podrían estar aislados y la calidad de las interacciones entre compañeros. Al mapear estas redes, las escuelas pueden identificar a estudiantes que necesitan más apoyo para formar relaciones positivas e implementar intervenciones que promuevan un entorno social más inclusivo.

- Redes de recreo: El recreo es un momento crucial para la interacción social y la actividad física. Observar y medir las interacciones durante este tiempo ofrece información sobre las habilidades sociales de los estudiantes y sus relaciones fuera del entorno estructurado del aula. Este análisis permite identificar patrones de exclusión o acoso y desarrollar estrategias para garantizar que todos los estudiantes se sientan incluidos y participen activamente durante el tiempo de juego libre.

- Redes de apoyo académico: Estas redes revelan cómo los estudiantes buscan y reciben ayuda entre ellos. Comprender estas interacciones permite a los educadores identificar a quiénes recurren los estudiantes para obtener apoyo académico. Esto puede revelar lagunas en el sistema de apoyo y guiar la creación de programas de ayuda mutua más efectivos, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a la ayuda que necesitan.

- Redes de bienestar emocional: El bienestar emocional resulta fundamental para la prosperidad y el aprendizaje del alumnado. Mapear las redes de apoyo emocional permite identificar cómo los estudiantes enfrentan el estrés, en quiénes confían y cuál es la disponibilidad de apoyo emocional dentro de la escuela. Esta información es vital para desarrollar programas que promuevan la salud mental, la resiliencia y una cultura escolar solidaria.

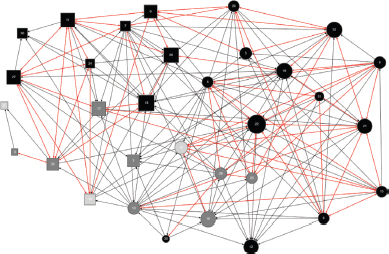

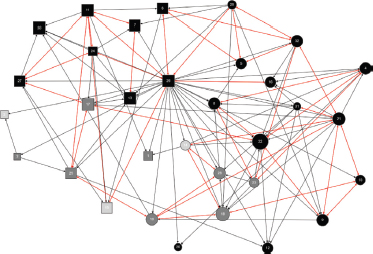

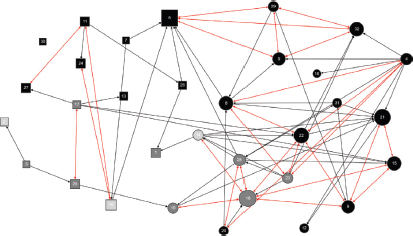

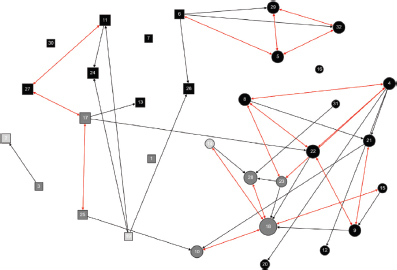

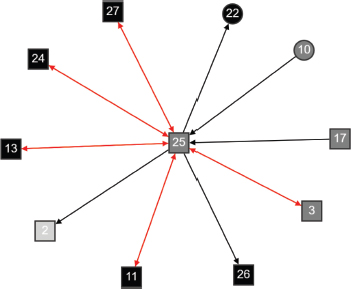

Las Figuras 1, 2, 3 y 4, denominadas sociogramas, presentan ejemplos de estas cuatro redes en una misma clase, ilustrando las características únicas de cada red. Las diferencias entre las figuras destacan la importancia de analizar diversas redes para evaluar diferentes objetivos relacionales. La figura 5 muestra la red egocéntrica de amistad del estudiante 25, enfocándose únicamente en sus relaciones directas. El SNA Toolkit permite analizar redes completas y redes egocéntricas, desvelando tanto dinámicas generales del grupo como situaciones concretas de estudiantes específicos. Además, los colores y las formas de los nodos (alumnado) son personalizables para representar en cada sociograma las características personales que más nos interesen, como el género, la racialización, necesidades educativas especiales, frecuencia de ausencias en la escuela, media de calificaciones académicas, ... Esta visualización mejora el análisis al desvelar cómo se distribuyen los estudiantes con características específicas dentro de la red, revelando posibles tendencias en ciertos grupos poblacionales. Estos sociogramas resaltan la complejidad relacional del grupo y subrayan el potencial educativo del SNA Toolkit.

Figura 1

SOCIOGRAMA DE LA RED DE AMISTAD

Nota: Cuadrados = niños; círculos = niñas; negro = ausencia de plan individualizado; gris oscuro = presencia de plan individualizado; gris claro = tuvo un plan individualizado en el pasado; línea con una flecha = relaciones unidireccionales; línea con dos flechas = relaciones recíprocas

Figura 2

SOCIOGRAMA DE LA RED DE RECREO

Nota: Cuadrados = niños; círculos = niñas; negro = ausencia de plan individualizado; gris oscuro = presencia de plan individualizado; gris claro = tuvo un plan individualizado en el pasado; línea con una flecha = relaciones unidireccionales; línea con dos flechas = relaciones recíprocas

Figura 3

SOCIOGRAMA DE LA RED DE APOYO ACADÉMICO

Nota: Cuadrados = niños; círculos = niñas; negro = ausencia de plan individualizado; gris oscuro = presencia de plan individualizado; gris claro = tuvo un plan individualizado en el pasado; línea con una flecha = relaciones unidireccionales; línea con dos flechas = relaciones recíprocas

Figura 4

SOCIOGRAMA DE LA RED DE BIENESTAR EMOCIONAL

Nota: Cuadrados = niños; círculos = niñas; negro = ausencia de plan individualizado; gris oscuro = presencia de plan individualizado; gris claro = tuvo un plan individualizado en el pasado; línea con una flecha = relaciones unidireccionales; línea con dos flechas = relaciones recíprocas

Figura 5

SOCIOGRAMA DE LA RED EGOCÉNTRICA DE AMISTAD DEL ALUMNO 25

Nota: Cuadrados = niños; círculos = niñas; negro = ausencia de plan individualizado; gris oscuro = presencia de plan individualizado; gris claro = tuvo un plan individualizado en el pasado; línea con una flecha = relaciones unidireccionales; línea con dos flechas = relaciones recíprocas

Evaluar la inclusión relacional de diferentes redes específicas proporciona a las escuelas una visión integral del tejido social de su comunidad. Evaluar sistemáticamente las relaciones interpersonales, complementado con otros métodos, resulta esencial para mejorar la calidad de las relaciones dentro de los entornos educativos. Este enfoque multidimensional garantiza intervenciones específicas que fomentan entornos donde los estudiantes se sientan valorados y conectados (Mamas et al., 2024). La inclusión relacional no se limita a reconocer la importancia de las relaciones, sino que promueve activamente contextos educativos inclusivos y basados en el cuidado (Mauleón, 2020). Una educación relacional exige evaluar las diferentes redes que atraviesan a la comunidad educativa y crear contextos que fortalezcan estos vínculos.

5.3. Estrategias educacionales para mejorar las relaciones

La educación inclusiva se ha convertido en un objetivo central en el discurso educativo contemporáneo, teniendo como propósito garantizar oportunidades equitativas de aprendizaje para todo el alumnado, independientemente de sus antecedentes, características o habilidades. Sin embargo, los enfoques individualistas actuales suelen ignorar las dinámicas relacionales esenciales para construir un entorno verdaderamente inclusivo. Para abordar esta limitación, la inclusión relacional, un enfoque innovador que pone énfasis en la interconexión y las comunidades solidarias, ofrece una solución prometedora. Integrando el análisis de redes sociales (Social Network Analysis, SNA) y fundamentándose en la ética de los cuidados, este enfoque busca mejorar tanto el rendimiento académico como el desarrollo personal fomentando relaciones positivas.

Esta sección presenta una serie de estrategias educativas basadas en la evidencia para promover la inclusión relacional en el aula. Cabe señalar que no se trata de una lista exhaustiva. Estas estrategias incluyen programas de mentoría entre iguales, proyectos de aprendizaje colaborativo, mapeo de redes sociales, círculos de construcción comunitaria, talleres interdisciplinarios, sesiones de desarrollo de habilidades sociales, diarios reflexivos, juegos deportivos, eventos y celebraciones inclusivas, sistemas de retroalimentación y reconocimiento, y programas de acompañamiento para estudiantes nuevos. Todas estas estrategias están respaldadas por estudios relacionales, proporcionando un marco sólido para mejorar las dinámicas relacionales en los entornos educativos.

Para implementar estas estrategias de manera efectiva, se recomienda adoptar un enfoque de colaboración entre investigación y práctica (Research-Practice Partnership, RPP). Las RPP reúnen a investigadores y profesionales en un esfuerzo colaborativo para abordar los desafíos educativos más apremiantes (Mamas y Trautman, 2023; Mamas et al., 2024). Este enfoque permite aprovechar las fortalezas y la experiencia de ambas partes, asegurando que las estrategias propuestas sean no solo teóricamente sólidas, sino también viables y relevantes en contextos prácticos. Además, este enfoque fomenta la mejora continua, ya que la retroalimentación de los profesionales informa a la investigación y contribuye a la refinación de las prácticas educativas (Mamas et al., 2024). A continuación, se describen brevemente algunas de estas estrategias.

Los programas de mentoría entre iguales permiten a estudiantes con experiencia o habilidades de liderazgo guiar y apoyar a compañeros recién llegados o aislados. Esto refuerza la integración social al aprovechar la influencia de nodos centrales dentro de la red social (Goodrich, 2018). Los proyectos de aprendizaje colaborativo, que requieren que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen las fortalezas personales, fortalecen los vínculos sociales. La rotación periódica de grupos fomenta interacciones diversas, lo que mejora la cohesión general de la red y el flujo de información (Johnson y Johnson, 2018).

El mapeo de redes sociales, con herramientas como el SNA Toolkit, permite a los estudiantes representar visualmente sus conexiones sociales dentro de la clase (Mamas et al., 2019b). Esto ayuda a los docentes a identificar a estudiantes aislados y fomentar interacciones más inclusivas, utilizando el análisis de redes sociales para integrar a personas marginadas (Borgatti et al., 2013; Mamas y Trautman, 2023; Mamas y Goldan, 2024). Los círculos de construcción comunitaria, donde los estudiantes comparten experiencias y desafíos en un entorno seguro, refuerzan los lazos sociales positivos y una cultura de confianza (Mamas et al., 2024).

Los talleres interdisciplinarios, que reúnen a estudiantes de diferentes disciplinas o cursos académicos para trabajar en metas comunes, diversifican las redes sociales y estimulan la innovación a través de perspectivas variadas (Lave y Wenger, 1991). Las sesiones de desarrollo de habilidades sociales, centradas en la empatía, la escucha activa y la comunicación efectiva, equipan a los estudiantes con herramientas necesarias para construir y mantener relaciones de apoyo (Mamas et al., 2024).

Los juegos deportivos contribuyen al desarrollo de habilidades sociales en el alumnado y fomentan interacciones diversas mientras los estudiantes sienten bienestar. Por ello, representan un contexto ideal para mejorar las relaciones interpersonales y educar la convivencia (Mallén-Lacambra et al., 2024). Los diarios reflexivos permiten a los estudiantes documentar sus interacciones y crecimiento personal, promoviendo la autoevaluación y la reflexión sobre las relaciones sociales (Leinonen et al., 2016). Los eventos inclusivos, que reflejan los intereses y antecedentes diversos del alumnado, fortalecen los vínculos compartidos y fomentan el sentido de pertenencia (Niemi y Hotulainen, 2016).

Un sistema de retroalimentación y reconocimiento positivo refuerza comportamientos y relaciones constructivas, valorando las contribuciones de los estudiantes al desarrollo de la comunidad (Skipper y Douglas, 2012). Finalmente, el acompañamiento de estudiantes nuevos mediante un sistema de “compañeros o buddies” facilita su integración, utilizando las relaciones existentes para apoyar a los recién llegados, especialmente a aquellos con discapacidades (Alqahtani, 2015).

Incorporando estas estrategias en las prácticas educativas, los docentes pueden fomentar un entorno inclusivo y relacional que promueva el desarrollo académico y personal de todos los estudiantes. Este enfoque combina la teoría y la práctica, fortaleciendo la comunidad educativa mediante la creación de relaciones significativas y de apoyo mutuo.

5.4. Resumen

La inclusión relacional es una estrategia práctica para educar el cuidado, ya que busca crear aulas solidarias que promuevan el bienestar, el aprendizaje y la inclusión. A través del SNA Toolkit, los educadores pueden mapear y evaluar las dinámicas relacionales clave en sus contextos específicos, identificar patrones dentro de sus aulas e implementar intervenciones focalizadas para fortalecer los grupos responsivos. Además, la inclusión relacional ofrece estrategias prácticas a los docentes, como programas de mentoría entre iguales, proyectos colaborativos y juegos deportivos, empoderándolos para cultivar una comunidad educativa basada en el cuidado y la inclusión.

6. DISCUSIÓN

Este artículo fundamenta las bases filosóficas y pedagógicas de la inclusión relacional a través de la ética de los cuidados, mostrando cómo ambas teorías se complementan y refuerzan mutuamente. La ética de los cuidados proporciona un marco pedagógico y filosófico sólido que guía a los educadores, mientras que la inclusión relacional traduce estos principios en estrategias prácticas, permitiendo a los docentes implementar las directrices filosóficas de la ética de los cuidados de manera efectiva y significativa. Esta combinación amplifica la relevancia pedagógica de una educación inclusiva centrada en las relaciones. Además, se presentan estrategias prácticas diseñadas para ayudar a los educadores a implementar de manera efectiva la inclusión relacional y la ética de los cuidados en sus prácticas diarias.

6.1. Reconceptualizando la educación inclusiva

La educación inclusiva ha sido un objetivo central de los sistemas educativos modernos, pero su enfoque ha sido predominantemente individualista y unidireccional, centrándose en el acceso y la participación de cada estudiante de manera separada, especialmente aquellos en situaciones de opresión o dependencia (Shaeffer, 2019). Sin embargo, la ética de los cuidados y la inclusión relacional ofrecen una base teórica sólida para una nueva visión que pone énfasis en la interdependencia y las relaciones (Camps, 2021; Mamas et al., 2024). Este cambio de paradigma invita a entender la inclusión no solo como acceso para personas marginadas, sino como la creación y el mantenimiento de una red de relaciones que atiendan las necesidades de todos, desplazando el enfoque de los individuos hacia grupos inclusivos (Busquets, 2019; Mamas y Trautman, 2023). Esta reinterpretación de la educación inclusiva va más allá de garantizar el acceso, proponiendo un papel emancipador y transformador de la educación, que fomente la agencia colectiva necesaria para reconfigurar estructuras opresivas de manera que emancipen a todos los participantes, sin limitarse a adaptarlos a normas existentes (Vega-Solís et al., 2018).

Integrar la inclusión relacional con perspectivas teóricas complementarias, como la teoría del capital social (Dubos, 2017), permite reconocer el valor de las redes y relaciones para fomentar la confianza, la reciprocidad y las normas compartidas, contribuyendo colectivamente al bienestar social y al empoderamiento de los estudiantes marginados. De manera similar, la teoría de los Fondos de Conocimiento (Funds of Knowledge) (Esteban-Guitart y Moll, 2014) resalta la importancia de valorar los conocimientos culturales y experienciales que los estudiantes y sus familias aportan al aula. La integración de estas dos teorías subraya cómo la construcción de redes relacionales sólidas dentro de las aulas puede aprovechar los diversos antecedentes de los estudiantes como activos, promoviendo entornos inclusivos donde se celebren y movilicen las fortalezas individuales y colectivas para el éxito compartido.

Al integrar estos marcos complementarios, la inclusión relacional enfatiza el papel crucial de las relaciones para fomentar entornos responsivos y de apoyo. Sin embargo, alcanzar esta visión requiere prestar atención no solo a las relaciones de cuidado de los estudiantes, sino también a las de los docentes. Este enfoque subraya la necesidad de dotar a los educadores con recursos adecuados, formación y apoyo emocional para que puedan desempeñar sus roles de cuidado de manera efectiva. Implementar políticas que mitiguen el agotamiento y el estrés docente es esencial para mantener altos estándares de cuidado y atención en las aulas (Vázquez-Verdera, 2009). La ética de los cuidados enriquece la inclusión relacional para garantizar que todos los actores educativos reciban el cuidado que necesitan, promoviendo una educación inclusiva verdaderamente relacional.

6.2. Entornos responsivos

Los entornos responsivos son conceptualizados por la ética de los cuidados como redes de cuidado y por la inclusión relacional como redes sociales positivas entre estudiantes (Mauleón, 2020; Lynch, 2007; Mamas et al., 2019a). La ética de los cuidados define el cuidado como el valor fundamental para vivir una vida óptima, considerando las relaciones de cuidado como aquellas que sostienen, continúan y reparan nuestro "mundo": nuestros cuerpos, identidades y entorno, para mantener la vida en las mejores condiciones (Held, 2006; Tronto, 1998). Por su parte, la inclusión relacional refuerza esta idea al colocar las relaciones en el centro, destacando que una inclusión genuina se logra a través de la interdependencia, donde tanto las personas como las comunidades prosperan juntas (Ryynänen y Nivala, 2017).

La inclusión relacional reconoce la multiplicidad de redes sociales dentro de un grupo. Se anima a los docentes a evaluar las relaciones más relevantes en función del contexto específico de cada grupo, destacando la importancia de analizar cuatro redes clave: redes de amistad, redes de recreo, redes de apoyo académico y redes de bienestar emocional (Mamas y Trautman, 2023). Este enfoque multidimensional tiene como objetivo último promover el cuidado entre los estudiantes, alineándose con la perspectiva de la ética de los cuidados, que sostiene que somos seres interdependientes cuyo bienestar, desarrollo y aprendizaje mejoran al fortalecer nuestras relaciones (Vázquez-Verdera, 2009; Tronto, 1998).

El SNA Toolkit, un componente central de la inclusión relacional permite evaluar las relaciones grupales y tomar decisiones pedagógicas informadas y específicas, adaptadas a las necesidades relacionales de cada grupo y persona (Borgatti et al., 2013). Este instrumento mide con precisión la intensidad de las relaciones, que Noddings (1984) categoriza en tres círculos concéntricos según la fuerza y el compromiso de cada relación. Evaluaciones periódicas de la intensidad relacional son cruciales para comprender la evolución de las relaciones dentro de cada tipo de red, siendo las relaciones más fuertes las que garantizan un mejor cuidado y una mayor capacidad de respuesta a las necesidades personales (Mauleón, 2020; Mamas et al., 2024; Noddings, 1984; Vázquez-Verdera, 2009).

Cuando en un aula falta cuidado y capacidad de respuesta, las relaciones se fragmentan, lo que lleva al aislamiento social y a una disminución del sentido de pertenencia entre los estudiantes. Estas deficiencias afectan negativamente a su bienestar y aprendizaje, ya que las relaciones positivas son cruciales para su desarrollo y éxito (Tronto, 1998; Vázquez-Verdera, 2009). En estos entornos no solidarios, los estudiantes marginados corren un riesgo particular de exclusión y desconexión, con la falta de apoyo agravando las desigualdades existentes y dificultando aún más su educación (Held, 2006; Ryynänen y Nivala, 2017). Además, sin atención a las dinámicas relacionales, los educadores pueden pasar por alto oportunidades para abordar conflictos interpersonales, situaciones de acoso u otros problemas relacionales. Estas dificultades no resueltas pueden perturbar el entorno educativo e incluso perjudicar a los estudiantes (Lynch, 2007; Mamas y Trautman, 2023).

Tanto educadores como estudiantes destacan los beneficios tangibles de las herramientas de inclusión relacional para fomentar redes sociales positivas. Muchos docentes han utilizado el SNA Toolkit para explorar las dinámicas relacionales en sus aulas, recibiendo comentarios abrumadoramente positivos. Un docente señaló que "El SNA Toolkit permite a los educadores recopilar datos, tomar decisiones informadas y promover una cultura de inclusión". Otro docente mencionó que "Es importante fomentar una cultura de inclusión porque genera un sentido de conexión y pertenencia entre los estudiantes". Ambos subrayan el papel del SNA Toolkit en la promoción de la inclusión en sus aulas.

Cuando se preguntó a los estudiantes sobre su experiencia al completar encuestas sobre sus amistades y relaciones importantes utilizando el SNA Toolkit, la mayoría ofreció comentarios positivos. Un estudiante comentó: "Es genial que alguien muestre interés en nuestras amistades. La escuela no se trata solo de aprender". Otro estudiante añadió: "Tener amigos en la escuela es importante porque mi amigo me defendió cuando sufrí acoso". En resumen, tanto docentes como estudiantes reconocen el valor de examinar y mejorar la inclusión relacional para crear entornos educativos más inclusivos y solidarios.

6.3. Mejorando las relaciones

La ética de los cuidados y la inclusión relacional subrayan la importancia crítica de fomentar relaciones interpersonales para crear entornos responsivos. La inclusión relacional está respaldada por una amplia literatura empírica que demuestra estrategias educativas eficaces para mejorar diversos tipos de redes sociales (Mamas et al., 2024). Interpretar estas estrategias a través del prisma de la ética de los cuidados permite comprender mejor su impacto pedagógico y filosófico, mostrando cómo estas prácticas educan en el caring for y el caring about, aumentando la relevancia pedagógica de la inclusión relacional (Rabin y Smith, 2013; Vázquez-Verdera, 2009). Al promover relaciones basadas en el cuidado, se trasciende el empoderamiento para alcanzar la emancipación, reconociendo que la verdadera inclusión no se limita a habilitar individuos, sino que también transforma los sistemas para responder a diversas necesidades (Mauleón, 2020; Ryynänen y Nivala, 2017).

La inclusión relacional propone estrategias educativas concretas y prácticas que se alinean con el concepto de "práctica" de Nel Noddings, brindando a los educadores oportunidades para que los estudiantes cuiden de los demás mediante el trabajo en grupo y actividades de servicio comunitario (Noddings, 1984). Aunque todas las prácticas pueden mejorar aspectos esenciales de la ética de los cuidados, las siguientes estrategias desarrollan principalmente conceptos clave:

Los programas de mentoría entre pares (Goodrich, 2018), los sistemas de acompañamiento (buddy systems) (Alqahtani, 2015), los eventos y celebraciones inclusivas (Niemi y Hotulainen, 2016), los proyectos de aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 2018) y los talleres interdisciplinarios (Lave y Wenger, 1991) educan todas las dimensiones del caring for: atención, responsabilidad, competencia y capacidad de respuesta. Las primeras tres estrategias se enfocan más en redes afectivas, mientras que las dos últimas, aunque parten de redes instrumentales, también pueden fortalecer los lazos afectivos. Participar en caring for en estos contextos fomenta además el caring about, sensibilizando a los estudiantes hacia la empatía y la solidaridad (Vázquez-Verdera, 2009).

El mapeo de redes sociales (Mamas et al., 2019b) ayuda a los educadores a mejorar su atención, responsabilidad, competencia y capacidad de respuesta mediante evaluaciones periódicas del impacto de sus estrategias pedagógicas. Los círculos de construcción comunitaria, los diarios reflexivos (Leinonen et al., 2016) y los sistemas de retroalimentación y reconocimiento (Skipper y Douglas, 2012) apoyan los conceptos de "diálogo" y "confirmación" de Noddings, mientras fomentan la empatía y la solidaridad, impactando positivamente tanto en el caring about como en el caring for (Noddings, 1984).

El desarrollo de habilidades sociales mediante situaciones simuladas como: juegos de roles, juegos deportivos y actividades teatrales pueden educar cualquier aspecto de la ética de los cuidados si se diseñan con enfoques específicos (Mallén-Lacambra at al., 2024; Mamas et al., 2024). Estas prácticas, junto con el modelado docente —demostrar cuidado a través de un comportamiento respetuoso y considerado—, adquieren nuevas dimensiones a través de la ética de los cuidados, resaltando su potencial pedagógico relacional.

Ambas teorías se refuerzan mutuamente. La inclusión relacional complementa la ética de los cuidados al detallar los tipos de relaciones de cuidado dentro de un grupo, proporcionando evidencia empírica de estrategias educativas exitosas que enseñan los principios de una educación basada en el cuidado (Mamas et al., 2024). Por otro lado, la ética de los cuidados enriquece la interpretación de las redes sociales estudiantiles y las situaciones de aprendizaje efectivas, enfatizando la importancia de educar en atención, responsabilidad, competencia, capacidad de respuesta y solidaridad (Tronto, 1998) para promover el caring for y el caring about (Vázquez-Verdera, 2009). Esta sinergia amplifica la relevancia pedagógica y filosófica de las prácticas de inclusión relacional, ofreciendo una comprensión más profunda de su impacto en los estudiantes y orientando mejor los resultados educativos deseados. Además, los principios de caring for y caring about ayudan a evaluar la calidad de las redes sociales estudiantiles, asegurando que fomenten los principios del cuidado, ya sean redes instrumentales o afectivas (Mamas y Trautman, 2023; Lynch, 2007).

En última instancia, tanto la ética de los cuidados como la inclusión relacional convergen en el concepto de caring about. Estas teorías sostienen que mejorar las relaciones es crucial, pero también destacan valores y competencias clave que deben enseñarse en una educación relacional. Ambas enfatizan la importancia de la sensibilidad, la empatía y la solidaridad para mejorar las dinámicas relacionales, fortaleciendo tanto las relaciones individuales como la disposición a cuidar de quienes tienen lazos más débiles dentro de comunidades y sociedades (Camps, 2021; Mamas et al., 2024).

7. CONCLUSIONES

Este artículo exploró los fundamentos filosóficos y teóricos de la inclusión relacional a través del prisma de la ética de los cuidados, proporcionando un marco integral para un enfoque educativo centrado en las relaciones. Al integrar la inclusión relacional con la ética de los cuidados, este estudio propone un cambio de paradigma respecto a los enfoques tradicionales, centrados en el logro individual, la competencia y las evaluaciones estandarizadas—que priorizan el éxito académico medido por calificaciones y pruebas—, hacia un paradigma relacional que enfatiza las relaciones positivas. Este nuevo enfoque promueve entornos responsivos que potencian el bienestar, el desarrollo personal y el aprendizaje, alineándose con una visión de los seres humanos como entidades interdependientes y relacionales, en lugar de individuos independientes. Este enfoque innovador y crítico implica la creación de un entorno donde cada estudiante se sienta valorado, comprendido y apoyado, fomentando así un fuerte sentido de comunidad dentro del aula y la escuela.

En primer lugar, se introdujo la ética de los cuidados y se examinaron sus aplicaciones educativas. Esta teoría transforma nuestra perspectiva de considerar a los humanos como individuos independientes a reconocerlos como entidades interdependientes que requieren relaciones de cuidado para vivir de manera óptima. Este cambio resalta la importancia de mejorar las relaciones para promover entornos responsivos dentro de los entornos educativos.

A continuación, se exploró la inclusión relacional, mostrando cómo complementa y amplifica la ética de los cuidados al proponer una evaluación más profunda de las relaciones de cuidado y la capacidad de respuesta grupal. Mediante el uso del análisis de redes sociales (Social Network Analysis, SNA), la inclusión relacional ofrece herramientas para evaluar y mejorar la calidad de las relaciones en los entornos educativos. Este enfoque ayuda a los educadores a identificar dinámicas grupales, subgrupales y personas clave, promoviendo decisiones pedagógicas informadas que fomenten una comunidad más inclusiva y solidaria.

Se discutieron estrategias educativas prácticas para ilustrar cómo la inclusión relacional puede implementarse de manera efectiva, ayudando no solo a estudiantes marginados, sino también transformando sistemas enteros para que sean más inclusivos y justos desde una perspectiva relacional. Este cambio de paradigma fomenta no solo el crecimiento personal, sino también la transformación social colectiva, convirtiendo la educación inclusiva en una responsabilidad compartida (Ryynänen y Nivala, 2017). Estrategias como programas de mentoría entre pares, proyectos de aprendizaje colaborativo y juegos deportivos fueron destacadas por su potencial para desarrollar tanto el caring for como el caring about entre los estudiantes. Estas prácticas no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también apoyan el desarrollo socioemocional y personal, ayudando a los educadores a crear un entorno inclusivo, responsivo y enriquecedor que fomente prácticas educativas emancipadoras.

La intersección entre la inclusión relacional y la ética de los cuidados destaca su naturaleza complementaria, donde cada marco enriquece al otro. La ética de los cuidados proporciona una base filosófica sólida para la inclusión relacional, mientras que la inclusión relacional ofrece herramientas y estrategias prácticas para ayudar a los educadores a implementar los principios de la ética de los cuidados en los entornos educativos.

Fundamentar la inclusión relacional con la ética de los cuidados exige un replanteamiento holístico de nuestros sistemas educativos. Dado que los seres humanos se conciben como entidades interdependientes y relacionales, nuestros sistemas educativos y prácticas inclusivas deben adaptarse a esta naturaleza relacional. Este enfoque integrado tiene como objetivo fomentar relaciones positivas y crear entornos de aprendizaje solidarios que beneficien a todos los miembros de la comunidad educativa. Al adoptar estos principios, podemos cultivar un sistema educativo más compasivo, efectivo e inclusivo que responda a las diversas necesidades de todos los estudiantes, contribuyendo finalmente al desarrollo de una sociedad justa, cohesionada y equitativa.

FINANCIACIÓN

Declaramos no tener conflictos de interés relacionados con esta investigación. Este estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) de la Generalitat de Catalunya y vinculado a la Universitat de Lleida (UdL), según la Resolución 21/03/2022 y la Orden PRE/178/2021. La investigación se llevó a cabo como parte del proyecto "Opportunity: Fostering Social Inclusion and Gender Equality in Formal and Non-Formal Educational Contexts through Traditional Sports and Games", cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea (Código del Proyecto: 622100-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acedo, C. (2008). Inclusive education: pushing the boundaries. Prospects 38, 5–13 https://doi.org/10.1007/s11125-008-9064-z

Alqahtani, R. (2015). High school peer buddy program: Impact on social and academic achievement for students with disabilities. European Journal of Educational Sciences, 2(1), 1-16. https://doi.org/10.19044/ejes.v2no1a1

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2013). Analyzing Social Networks. Thousand Oaks, CA: Sage.

Busquets, M. (2019). Discovering the importance of Ethics of Care. Folia humanística, 12. https://doi.org/10.30860/0053

Caduff, A., Lockton, M., Daly, A. J., & Rehm, M. (2023). Beyond sharing knowledge: Knowledge brokers’ strategies to build capacity in education systems. Journal of Professional Capital and Community, 8(2), 109–124. https://doi.org/10.1108/JPCC-10-2022-0058

Camps, M. (2021). Time for care: another way of being in the world. Arpa editores.

Cann, R., Sinnema, C., Rodway, J., & Daly, A. J. (2024). What do we know about interventions to improve educator wellbeing? A systematic literature review. Journal of Educational Change, 25(2), 231–270. https://doi.org/10.1007/s10833-023-09490-w

Carmona-Gallego, D. (2023). Percepciones y prácticas de cuidado desde una dimensión ética. Revista Austral de Ciencias Sociales, 45, 241–261. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2023.n45-13

Dubos, R. (2017). Social capital: Theory and research. Routledge.

Esteban-Guitart, M., & Moll, L. C. (2014). Funds of identity: A new concept based on the funds of knowledge approach. Culture & psychology, 20(1), 31-48.

Gilligan, C. (1982). In a different voice: psychological theory and women's development. Cambridge: Harvard University Press.

Goodrich, A. (2018). Peer Mentoring and Peer Tutoring Among K–12 Students: A Literature Review. Update: Applications of Research in Music Education, 36(2), 13-21. https://doi.org/10.1177/8755123317708765

Held, V. (2006). The ethics of care: Personal, political, and global. Oxford University Press.

Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. AMS Review, 10(1–2), 18–26. https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2018). Cooperative learning: The foundation for active learning. Active learning—Beyond the future, 59-71. https://doi.org/10.5772/intechopen.81086

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press.

Leinonen, T., Keune, A., Veermans, M., & Toikkanen, T. (2016). Mobile apps for reflection in learning: a design research in K‐12 education. British Journal of Educational Technology, 47(1), 184-202. https://doi.org/10.1111/bjet.12224

Lynch, K. (2007). Love Labour as a Distinct and Non-Commodifiable Form of Care Labour. The Sociological Review, 55(3), 550–570. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2007.00714.x

Mallén-Lacambra, C., Pic, M., Lavega Burgués, P., & Ben-Chaabâne, Z. (2024). Educating gender equity through non-competitive cooperative motor games: Transforming stereotypes and socio-affective dynamics. Retos, 60, 498–508. https://doi.org/10.47197/retos.v60.107364

Mamas, C., Cohen, S.R., & Holtzman, C. (2024). Relational Inclusivity in the Elementary Classroom: A Teacher’s Guide to Supporting Student Friendships and Building Nurturing Communities (1st ed.). Routledge.

Mamas, C., Daly, A. J., & Schaelli, G. H. (2019a). Socially responsive classrooms for students with special educational needs and disabilities. Learning, Culture and Social Interaction, 23, 100334. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.100334

Mamas, C., Daly, A. J., Struyve, C., Kaimi, I., & Michail, G. (2019b). Learning, friendship and social contexts: Introducing a social network analysis toolkit for socially responsive classrooms. International Journal of Educational Management, 33(6), 1255-1270. https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2018-0103

Mamas, C., & Unesco, J. (2024). Exploring the Social Networks of Highly Diverse Middle School Students with Disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 1-17. https://doi.org/10.1080/1034912X.2023.2239165

Mamas. C., & Huang, D. (2022). Social Network Analysis Software Packages. In Frey B. (editor) The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation (2nd edition).

Mamas, C., & Trautman, D. (2023). Leading Towards Relational Inclusivity for Students Identified as Having Special Educational Needs and Disabilities. In Daly, A. J., Liou, Y.H. (Eds.), The Relational Leader: Catalyzing Social Networks for Educational Change. Bloomsbury.

Mauleón, X. E. (2020). Dependientes, vulnerables, capaces, receptividad y vida ética. Los libros de la Catarata.

Molinier, P (2018). El cuidado puesto a prueba por el trabajo. Vulnerabilidades cruzadas y saber-hacer discretos, In Gutiérrez, D. (Eds.), El trabajo de cuidado (pp. 191-214). Fundación Mediafé.

Niemi, P. M., & Hotulainen, R. (2016). Enhancing students’ sense of belonging through school celebrations: A study in Finnish lower-secondary schools. International Journal of Research Studies in Education, 5(2), 43-58. https://doi.org/10.5861/ijrse.2015.1197

Noddings, N. (1984). Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education. University of California Press.

Rabin, C., & Smith, G. (2013). Teaching care ethics: Conceptual understandings and stories for learning. Journal of Moral Education, 42(2), 164–176. https://doi.org/10.1080/03057240.2013.785942

Rabjerg, B. (2017). An analysis of human interdependent existence. Res Cogitans, 12(1), 93-110. https://doi.org/10.7146/rc.1296646

Ryynänen, S., & Nivala, E. (2017). Empowerment or emancipation? Interpretations from Finland and beyond. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 33-46. https://doi.org/10.SE7179/PSRI_2017.30.03

Sen, A. (1999). Development as freedom. Knopf.

Shaeffer, S. (2019). Inclusive education: a prerequisite for equity and social justice. Asia Pacific Educ. Rev. 20, 181–192. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09598-w

Skipper, Y., & Douglas, K. (2012). Is no praise good praise? Effects of positive feedback on children's and university students’ responses to subsequent failures. British Journal of Educational Psychology, 82(2), 327-339. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2011.02028.x

Tronto, J. C. (1998). An ethic of care. Generations-Journal of the American Society on Aging, 22(3), 15–20.

UNESCO (2022). Reimagining our futures together: A new social contract for education. Unesco; SM foundation.

Vázquez-Verdera, V. (2009). Education and the Ethics of Care in the thought of Nel Noddings. [Doctoral dissertation, University of Valencia]. RODERIC https://roderic.uv.es/items/1ba4c7c4-0a42-4df3-8a35-f911bffcc203

Vega-Solís, C. Martínez-Buján, R., & Paredes-Chauca, M. (2018). Cuidado, comunidad y común. Extracciones, apropiaciones y sostenimiento de la vida. Traficantes De Sueños Útil.

Velasquez, A., West, R., Graham, C., & Osguthorpe, R. (2013). Developing caring relationships in schools: A review of the research on caring and nurturing pedagogies. Review of Education, 1(2), 162–190. https://doi.org/10.1002/rev3.3014