ISSN: 1130-3743 - e-ISSN: 2386-5660

DOI: https://doi.org/10.14201/teri.32145

ALTERIDAD DIGITAL EN LA ESCUELA: ADOLESCENTES Y REDES SOCIALES

Digital Alterity in School: Adolescents and Social Networks

Sandra Gisela MARTÍN-MARTÍNEZ y Carola GÓMEZ

Universidad Antonio Nariño. Colombia.

smartin80@uan.edu.co; cagomez14@uan.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-4210-2799; https://orcid.org/0000-0002-5003-938X

Fecha de recepción: 01/09/2024

Fecha de aceptación: 01/12/2024

Fecha de publicación en línea: 01/07/2025

Cómo citar este artículo / How to cite this article: Martín-Martínez, S. G. y Gómez, C. (2025). Alteridad digital en la escuela: adolescentes y redes sociales [Digital Alterity in School: Adolescents and Social Networks]. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 37(2), 1-23, acceso anticipado. https://doi.org/10.14201/teri.32145

RESUMEN

Las redes sociales virtuales son espacios de interacción esenciales durante la adolescencia, en los cuales se construyen relaciones que complementan o extienden los lazos sociales presenciales. El presente estudio busca ampliar los marcos de representación de lo juvenil en la escuela a través del análisis de la forma en que los adolescentes construyen relaciones de alteridad en las redes sociales virtuales. Con un enfoque cualitativo de diseño etnográfico virtual, se realizó observación participante en plataformas digitales (Instagram y Facebook) durante el año 2023, y se empleó el grupo focal y la entrevista semiestructurada con 20 estudiantes entre los 16 y 18 años pertenecientes a dos instituciones de educación pública de Colombia y España. Los datos se sistematizaron en ATLAS.ti 24 con un proceso de codificación abierta y con los conceptos de redes sociales virtuales y alteridad digital como categorías de análisis. Los resultados muestran que los participantes establecen relaciones en las redes sociales virtuales basadas en usos y motivaciones particulares a través de un despliegue de habilidades socioemocionales orientadas al cuidado del otro. Así, las redes sociales se consolidan como espacios donde los adolescentes obtienen el reconocimiento de sus pares, expresan libremente su personalidad, fortalecen lazos de amistad, construyen nuevos vínculos sociales y configuran su identidad digital. Ante el creciente uso de estas plataformas durante la adolescencia, la respuesta de la sociedad contemporánea ha sido prevenir el ciberacoso. No obstante, se requiere implementar programas de convivencia escolar que brinden a los estudiantes estrategias de formación continua en el desarrollo socioemocional para fomentar el establecimiento de relaciones de alteridad digital caracterizadas por el reconocimiento del otro, de su fragilidad y de su radical diferencia.

Palabras clave: etnografía virtual; redes sociales virtuales; alteridad digital; adolescencia; educación.

ABSTRACT

Virtual social networks are essential spaces of interaction during adolescence, relationships built in these scenarios complement or extend face-to-face social ties. In this context, the aim of this research is to expand the frameworks of representation of youth in school through the analysis of the form in which adolescents build alterity relationships in virtual social networks. With a qualitative approach of virtual ethnographic design, participant observation was carried out on digital platforms (Instagram and Facebook) during the year 2023, and the focus group and semi-structured interview were used with 20 students between 16 and 18 years belonging to two public education institutions in Colombia and Spain. The data were systematized in ATLAS.ti 24 with an open coding process and with virtual social networks and digital alterity concepts as analysis categories. The results show that participants establish relationships on virtual social networks based on uses and motivations through a deployment of socio-emotional skills aimed at caring for others. Thus, social networks are consolidated as spaces where adolescents obtain recognition from their peers, freely express their personality, strengthen bonds of friendship, build new social links, and configure their digital identity. Given the growing use of these platforms during adolescence, the response of contemporary society has been to prevent cyberbullying. However, it is necessary to implement ongoing school coexistence programs that provide training strategies in socio-emotional development to students, to encourage the establishment of digital alterity relationships characterized by the recognition of the other, their fragility and their radical difference.

Keywords: virtual ethnography; virtual social networks; digital alterity; adolescence; education.

1. Introducción

Las redes sociales virtuales (RSV) como espacios de socialización son un asunto de gran interés investigativo, tanto así que, a partir del 2005, un año después del lanzamiento oficial de la red social Facebook, el número de estudios publicados acerca de las experiencias de uso de las redes sociales creció de manera exponencial (Pertegal-Vega et al., 2019).

Numerosos estudios se han centrado en analizar el uso de las RSV como un factor que genera riesgos significativos para los adolescentes (Popat & Tarrant, 2023). Un ejemplo de ello es el fomento de la cultura de la apariencia y la presión por cumplir con los estándares de belleza promovidos en las plataformas digitales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los adolescentes y afecta negativamente la construcción de su identidad (Demaria et al., 2024; Hoxhaj et al., 2023). Estas dinámicas pueden originar cuadros de depresión y tendencias suicidas (Biernesser et al., 2020). Sin embargo, estrategias como la mediación parental, basada en el diálogo y la participación conjunta en el uso de las redes sociales, han demostrado ser herramientas efectivas para mitigar estos riesgos (Fam et al., 2022).

Este tipo de estrategias evidencian que, en este nuevo escenario de las relaciones humanas también estamos llamados a ser responsables de los otros, tanto de aquellos que son visibles a nuestra mirada como de quienes permanecen lejanos (Ure, 2017), en lo que Lévinas denominó alteridad (Lévinas, 2001). De acuerdo con el autor, la alteridad implica la responsabilidad y la hospitalidad hacia los otros sin importar su raza, religión o ideología (Lévinas, 2001). Ahora bien, la alteridad en las RSV posee características propias que requieren de procesos educativos éticos relacionados con el trato respetuoso hacia el otro, así como de prácticas favorecedoras del cuidado de los demás y de la ciberconvivencia (Khatod, 2024; Zych et al., 2018).

Sin embargo, el estudio de la alteridad en los escenarios digitales aún es un campo en construcción. Importantes investigaciones se han enfocado más en el estudio de las dificultades para la ciberconvivencia entre adolescentes (Fernández-Montalvo et al., 2015; Romera et al., 2021; Zych et al., 2018) que en las posibilidades de reconocimiento y cuidado del otro en las RSV. En contraste, autores como Hill (2011) y Ure (2017) nos invitan a reflexionar sobre las nuevas relaciones que se tejen en las plataformas digitales y a reconocer que, en estos espacios, pese a la usencia del cuerpo para interactuar, también existe voluntad de cuidar al otro como una forma particular de la vivencia de la alteridad en el escenario digital.

Además de avanzar en la reflexión teórica acerca de la alteridad en el contexto digital, es necesario desarrollar investigaciones que proporcionen evidencia empírica para aportar a la comprensión de este asunto de estudio. Por lo tanto, esta investigación se propone ampliar los marcos de representación de lo juvenil en la escuela a través del análisis de la forma en que los adolescentes construyen relaciones de alteridad en las RSV. Los aportes conceptuales de la presente investigación constituyen un llamado a la creación de experiencias educativas y convivenciales más reconocedoras del adolescente contemporáneo y de las formas en que construye relaciones con otros en espacios digitales.

A continuación, se busca alcanzar el objetivo propuesto dando inicio con la exposición del diseño metodológico que orientó la investigación. Posteriormente, se presenta el análisis y la discusión de resultados basados en la triangulación de la información. El análisis inicia con la argumentación de la creciente relevancia de las RSV como espacios de interacción social en la adolescencia y, seguidamente, presenta las formas en que los adolescentes construyen relaciones de alteridad en distintas RSV. Finalmente, las conclusiones señalan la necesidad de generar estrategias de formación digital para los estudiantes desde la perspectiva de la alteridad, del cuidado del otro y del reconocimiento de su radical diferencia.

2. Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo basado en la etnografía virtual y los métodos clásicos de este enfoque. La etnografía estudia las prácticas y relaciones de una cultura, el significado que los participantes le atribuyen y la interpretación que el investigador hace de éstas (Restrepo, 2016). El campo de trabajo de esta investigación no se constituye necesariamente en un espacio geográficamente situado (Hine, 2004; Marcus, 2018), sino en un escenario virtual debido a la naturaleza misma del fenómeno de este estudio: la alteridad digital.

En la investigación participaron veinte adolescentes colombianos y españoles entre los 16 y 18 años, diez de ellos pertenecientes a una institución de educación pública ubicada al suroeste de la ciudad de Bogotá, en Colombia; los otros diez estudiantes pertenecen a una institución de educación pública localizada en Santaella, España. Los participantes autorizaron el uso de la información mediante firma de consentimientos informados que enfatizaban en el carácter voluntario de su participación, la confidencialidad en la información suministrada, y en el uso de los datos recolectados exclusivamente para fines académicos.

Para realizar la etnografía virtual se empleó la observación participante en escenarios virtuales (abril 2023 - diciembre 2023) en las redes sociales Instagram y Facebook. Si bien la presencia del observador en el escenario de interacción puede influir en el comportamiento de los participantes, este método permitió la construcción de la relación de confianza entre la investigadora y los participantes, característica proveniente de la etnografía clásica que se realiza en contextos presenciales (Ardèvol et al., 2003).

Además, se realizaron grupos focales y entrevistas semiestructuradas. De acuerdo con Benavides-Lara et al. (2022), los grupos focales permiten la construcción de sentido por parte de los participantes a través del diálogo y la narrativa. Por su parte, la entrevista semiestructurada tiene un carácter conversacional que permite establecer un vínculo de confianza entre el investigador y el entrevistado; además, su carácter contextual contribuye a la construcción de una relación de proximidad entre ellos (Flick, 2015). Los datos fueron sistematizados y codificados por medio de ATLAS.ti 24. Se realizó un proceso de codificación abierta y posteriormente se establecieron las categorías de investigación para dar paso a la interpretación de los datos a la luz de la teoría de la alteridad digital.

3. Resultados y discusión

3.1. Las redes sociales virtuales: espacios digitales de interacción

Durante las dos últimas décadas se ha observado una creciente expansión de las RSV en el mundo digital (Van Dijck, 2016). Estas plataformas de interacción social aportan al fortalecimiento de las amistades y a la construcción de nuevos lazos relacionales entre usuarios que pueden estar ubicados en lugares distantes geográficamente (Andrade-Vargas et al., 2021). Los adolescentes son grandes usuarios de las RSV, lo cual ha intensificado el interés investigativo por identificar los tipos de uso que ellos les dan, y así poder desarrollar algoritmos predictivos de sus gustos (Gil-Ruiz & Hernández-Herrera, 2023). Estos algoritmos orientan la creación de contenido digital específico que termina incidiendo en los gustos y preferencias de los jóvenes usuarios (Gil-Quintana & Amoros, 2020).

Las RSV como espacios digitales de interacción en la adolescencia se pueden caracterizar en términos de los usos que los estudiantes hacen de estas plataformas, las motivaciones para estar en ellas, y las habilidades socioemocionales que se ponen en juego en dichos escenarios. Considerando que las RSV son espacios fundamentales de interacción social, la escuela está llamada a incluir experiencias educativas transversales relacionadas con el uso responsable y ético de las RSV.

3.1.1. Usos de las RSV

Los adolescentes hacen parte de las RSV para interactuar con otros, estar en contacto frecuente con sus amigos, ampliar su círculo social y entretenerse mediante la creación o acceso a contenido digital relacionado con sus intereses (Bucknell Bossen & Kottasz, 2020; Pertegal-Vega et al., 2019). Respecto al uso de las RSV como medios de entretenimiento, un estudiante manifestó que en dichos escenarios “me gusta estar mirando todo lo que hacen mis amigos y entretenerme, me gusta ver videos graciosos y también tener nueva información” (fuente: grupo focal en España, 2023). Para otro participante es importante visualizar las publicaciones que guardan relación con sus gustos e intereses:

Facebook me gusta por el contenido que lleva, porque a veces son graciosos los memes y eso… Instagram por el contenido que suben, me encanta el contenido y más porque se relaciona mucho con lo que me gusta, como las artes y el dibujo. (fuente: grupo focal en Colombia, 203)

Además de ser espacios de entretenimiento para los adolescentes, las RSV permiten fortalecer las relaciones con los amigos y familiares (Murciano-Hueso et al., 2022). Como exponen los autores, las RSV se han convertido en los escenarios predilectos de los adolescentes para socializar con sus pares. Según las estadísticas del portal Statista, la red social con más usuarios activos en el mundo es Facebook, con aproximadamente cuatro mil millones de usuarios. Le siguen Youtube, Instagram, WhatsApp y TikTok, cada una con más de mil millones de usuarios activos mensuales (Statista, 2024). De igual manera, el análisis de los grupos focales y entrevistas semiestructuradas muestra que TikTok, Instagram, Facebook y Whatsapp son las plataformas más usadas por los participantes (Figura 1).

Figura 1

RSV preferidas en la adolescencia

Fuente: Elaboración propia

Las participantes de los grupos focales y de las entrevistas consideraron Whatsapp como red social, ellos manifestaron que esta aplicación les permite interactuar de manera frecuente son sus amigos y familiares ya sea por medio del chat individual o grupal: “Whatsapp es en la que más hablamos con los amigos, tenemos grupos con los amigos y con la familia” (fuente: grupo focal en España, 2023). El siguiente comentario también ilustra cómo se refuerzan vínculos de amistad en el escenario de Whatsapp:

Entonces se fue como fomentando esa unión a través del grupo de Whatsapp, por ejemplo, ayer tuvimos libre en la tarde, nos pusimos todos a jugar y tomaron videos y se la pasaron riendo y enviaron los videos al grupo. (fuente: entrevista semiestructurada en Colombia, 2023)

Además, las RSV constituyen un medio para mantener vigente el contacto social con personas significativas en nuestras vidas pero que se encuentran distantes geográficamente (Ellison et al., 2007; Marciano et al., 2022; Reyero et al., 2021). Es el caso de una estudiante quien manifestó que “es verdad que las redes también te unen con la familia que no está y te une con las personas que tienes lejos” (fuente: grupo focal en España, 2023). De igual manera otro estudiante resaltó que “las redes son un medio de comunicación con otras personas cuando están en la distancia, como casi no se pueden ver, entonces es posible por medio de esas aplicaciones” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023).

Así, las fronteras entre lo presencial y lo digital se desvanecen para dar paso a un espacio híbrido de interacciones (Machado, 2017; Murciano-Hueso et al., 2022). Por consiguiente, acciones que hoy resultan cotidianas para los adolescentes, como la creación y/o visualización de contenido online en las RSV, son tan esenciales en el proceso de construcción de relaciones con otros, como aquellas acciones que suceden en la vida offline o presencial. Como plantean Sari et al. (2020), en esta era de la disrupción, la escuela ha de proporcionar elementos formativos a los adolescentes para un uso prosocial de las RSV.

3.1.2. Motivaciones de participación en las RSV

Durante la adolescencia, las tendencias “performáticas alimentan la persecución de un efecto: el reconocimiento en los ojos ajenos y, sobre todo, el codiciado trofeo de ser visto” (Sibilia, 2008, p. 130). De acuerdo con Bucknell Bossen y Kottasz (2020), las chicas hacen gala de sus talentos para cantar o bailar en TikTok con el fin de obtener reconocimiento social. Las siguientes intervenciones de algunas adolescentes muestran que en dicha red social ellas publican contenido para ser visibles y sentirse reconocidas por otros: “en TikTok a veces publico videos super hot” (fuente: entrevista semiestructurada en Colombia, 2023); “en TikTok tengo un baile que hice con mis amigas haciendo el tonto” (fuente: grupo focal en España, 2023).

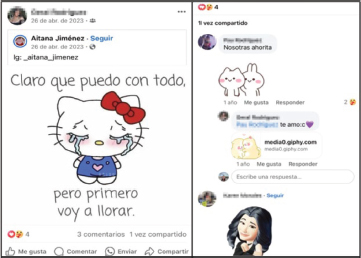

Es así como, una de las motivaciones de los adolescentes para hacer parte de las RSV consiste en publicar las fotos de aquellos eventos que resultan significativos en sus vidas y que los hace merecedores del reconocimiento social (Figura 2). Actualmente nos encontramos ante relaciones humanas mediatizadas, pues la socialización va más allá de lo presencial y depende en gran medida del intercambio de información, fotografías y memes en el contexto de las RSV (Mateus et al., 2022). En la Figura 2 se aprecia cómo los participantes publican fotos de momentos relevantes con amigos, viajes y logros académicos como una estrategia que busca provocar el anhelado reconocimiento por parte de sus seguidores en las RSV.

Figura 2

Interacciones mediatizadas

Fuente: Diario de campo digital

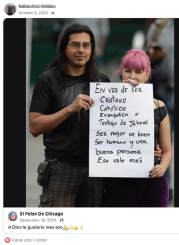

Además de buscar el reconocimiento social mediante estrategias de exhibición, los adolescentes se sienten motivados a usar las RSV porque allí interactúan con un menor grado de inhibición social (García-Ruiz et al., 2018; Gomez-Baya et al., 2019). De acuerdo con Portillo Fernández (2016), en el plano de actuación de las RSV, los adolescentes expresan libremente sus ideologías y opiniones frente a diferentes fenómenos sociales sin el temor de la censura que se generaría en el plano presencial: “me siento más segura de expresarme en las redes, en persona es que me cuesta más” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023). En una foto que comparte una estudiante en una historia de Instagram ella expresa libremente sus creencias religiosas (Figura 3). En contraste, un meme compartido en el muro de Facebook por otro estudiante representa su desacuerdo ante ciertas prácticas religiosas (Figura 4).

Figura 3

Expresión de creencias religiosas

Fuente: Diario de campo digital

Figura 4

Posturas críticas hacia la religión

Fuente: Diario de campo digital

De acuerdo con Sibilia (2008), en las RSV la personalidad se crea y se recrea por medio de las publicaciones que captan la atención de los seguidores. Esto se ve reflejado en el análisis de datos de este estudio que, en este sentido, muestra cómo la principal motivación de los adolescentes para hacer parte de las RSV es la búsqueda de reconocimiento y visibilidad en distintas comunidades, principalmente a través de mecanismos de exhibición social. Como exponen García-Ruiz et al. (2018), la escuela está llamada a comprender aquellas motivaciones de los estudiantes para hacer parte de las RSV e integrarlas en propuestas didácticas que aporten al ámbito académico y convivencial.

3.1.3. Las habilidades socioemocionales en las RSV

Relacionarse de forma ética con otros en las RSV requiere del uso de habilidades socioemocionales; por ejemplo, la independencia emocional permite cuidar de sí mismos y protegerse ante el rechazo social (Piccerillo & Digennaro, 2024). La mayoría de los participantes han desarrollado habilidades de independencia emocional al no permitir que las opiniones negativas o la ausencia de reacciones antes sus publicaciones los afecte; ejemplo de esto es la siguiente intervención: “sé cómo cuidarme a mí y se cómo valorarme, no tener que estar dependiendo de ningún like, de ningún comentario” (fuente: entrevista semiestructurada en Colombia, 2023). Además tratan de ser seguros de sí mismos cuando publican en las RSV: “no tengo nada que esconder, entonces me da igual que otra persona vea lo que publico” (fuente: grupo focal en España, 2023).

Por otro lado, la regulación emocional se caracteriza por la capacidad de reflexionar ante los posibles efectos que puedan causar sus publicaciones en la emocionalidad de sus pares (Granados et al., 2020). Como refiere una participante, es importante considerar si el contenido que se va a compartir en las RSV puede o no lastimar a sus pares: “trato de no ser ofensiva frente a los pensamientos de otros o frente a sus opiniones” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023).

En cuanto al control de la impulsividad, esta habilidad demuestra la capacidad de los adolescentes para evitar reaccionar inmediatamente ante las publicaciones de otros, y que en ocasiones pueden diferir de sus puntos de vista (Cebollero-Salinas et al., 2022). En este sentido, los participantes se muestran un poco impulsivos al momento de comentar o reaccionar en las RSV: “digo que pienso de las cosas, y pues doy mi opinión, no invento cosas para caer bien a cierto tipo de gente” (fuente: grupo focal en España, 2023). Además, suelen buscar explicaciones ante publicaciones que los incomodan: “me pasa principalmente en grupos de WhatsApp y cuando hacen comentarios que no me gustan hacia otros, si tiendo a preguntar el porqué de los comentarios” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023).

Así, la independencia emocional, la regulación emocional y el control de la impulsividad, son habilidades que generan comportamientos prosociales orientados hacia el cuidado del otro (Cebollero-Salinas et al., 2022). Como exponen Marín-López et al. (2020), educar en la escuela para favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales contribuye a la construcción y el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los contextos presencial y digital.

De acuerdo con lo expuesto en este apartado, evidenciamos que las RSV son espacios de interacción fundamentales para los adolescentes. En estos escenarios digitales ellos encuentran oportunidades de entretenimiento y fortalecimiento de lazos de amistad. Además, constatamos que entre las principales motivaciones de uso están el deseo de obtener el reconocimiento de sus pares y expresar libremente su personalidad. Por último, identificamos la manera en que los estudiantes emplean un set de habilidades socioemocionales específicas que adaptan para relacionarse con otros en las RSV.

Así, frente a los desafíos emergentes que trae consigo el advenimiento del mundo digital en la adolescencia, la escuela está llamada a ampliar su comprensión sobre las formas de relación entre los estudiantes para incorporar allí el escenario de las RSV, y brindar a los estudiantes las oportunidades necesarias para educarse en un uso ético de estos escenarios, orientado al respeto y el cuidado del otro.

3.2. La alteridad en los escenarios digitales: el reconocimiento del otro en las RSV

Como plantea Lévinas (2001), la vivencia de la alteridad en las relaciones humanas se opone a toda forma de violencia contra el otro y a todo intento por dominarlo o negarle el reconocimiento de su radical diferencia. En su lugar, el autor propone que la alteridad es la experiencia ética de la relación con el otro que nos interpela a través de su condición de vulnerabilidad para que le respondamos y brindemos cuidado en la inmediatez del encuentro. En las plataformas digitales también nos encontramos ante el llamado ineludible de ser responsables de los otros, incluso cuando el contacto es exclusivamente digital (Ure, 2017).

Ante la ausencia del cuerpo en las interacciones digitales, las RSV ofrecen en sus plataformas distintos elementos de interacción que constituyen recursos para la generación de proximidad. Así, conversaciones en chats, comentarios a posts, reacciones con emojis, y publicaciones acompañadas de imágenes son el signo de la existencia del otro en las RSV. De igual manera, los usos particulares de estos recursos permiten configurar identidades, así como representar emocionalidades que exhortan a reconocer al otro en cada plataforma (Hill, 2011). Por lo tanto, plantear la relación de alteridad en el escenario digital implica considerar que encontrarnos con las necesidades o con el sufrimiento del otro es un evento ético que se genera gracias a una proximidad virtual característica de las RSV (Ure, 2017).

3.2.1. El cuidado del otro en las RSV

De acuerdo con Lévinas (1974; 2001), en las relaciones que establecemos nos encontramos ante el llamado ineludible de ser responsables del otro. Ahora bien, su tesis fue producida en un contexto donde las RSV aún no se configuraban como escenarios de interacción social. Debido a la consolidación de las RSV como nuevos espacios que habitan los adolescentes estamos llamados a comprender las formas particulares de relación con el otro en dichos escenarios (Serres, 2013).

En este sentido, los participantes del estudio muestran cómo la responsabilidad hacia el otro también sucede en las RSV a través del cuidado que le brindan, lo cual se aprecia en las interacciones digitales, pues los adolescentes demuestran su interés por responder y acompañar al otro que sufre por medio del uso de comentarios, gifs, emojis y avatares que expresan empatía y solidaridad (Figura 5).

Figura 5

Cuidado del otro en las RSV

Fuente: Diario de campo digital

Cuidar a quien se muestra vulnerable, es una forma de responder ante sus necesidades o ante el sufrimiento que experimenta (Jaramillo Ocampo et al., 2018). Como una forma de cuidado del otro en las RSV, los adolescentes tratan de no lastimar a sus pares, así como exponen algunos estudiantes: “cuido de los demás tratando de no ser ofensiva frente a los pensamientos de otros o frente a sus opiniones, siempre trato de respetar las cosas que los demás piensan” (fuente: entrevista semiestructurada en Colombia, 2023). Además, “uno puede publicar y comentar pero lo importante es tratar de que los comentarios que uno le hace a los demás no le hagan daño a nadie” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023).

De acuerdo con Hill (2011), una particularidad del proceso de interacción en las RSV es el hecho de crear una proximidad digital con los otros por medio del uso de recursos inherentes a estos espacios de relación. Como expone el autor, según la teoría levinasiana, la proximidad se genera porque se cuenta con la presencia física del otro y se construye por medio de un gesto o de una expresión afectuosa, mientras que, en las RSV los adolescentes usan otras formas de expresión como los comentarios y reacciones. Estos recursos permiten a los adolescentes acercarse al otro y expresar su voluntad de ser solidarios con quien manifiesta a través de los memes estar experimentado momentos difíciles.

El sujeto en el espacio digital no es alguien aislado, sus acciones lo llevan a responder ante las distintas formas del llamado del otro (Ure, 2017). Por ejemplo, Instagram ofrece recursos para la creación de historias que invitan a los otros a responder, principalmente stickers “Tu turno”, “preguntas”, “cuestionario” y “encuesta” generan proximidad digital y deseo de responder al otro. Así, las historias creadas con el sticker “tu turno” se caracterizan por su función apelativa al convocar a los otros a responder y a exponer parte de su vida, evento que involucrará a muchos en la creación de nuevas historias para brindar una respuesta y generar nuevas formas de relaciones de alteridad.

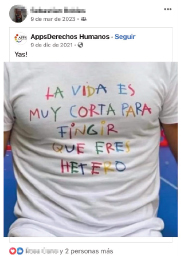

Cuando el otro se expone y nos convoca a brindarle acogida, surge el acontecimiento ético del encuentro (Jaramillo Ocampo et al., 2018). En el escenario digital, el otro se presenta y expone su diferencia a la espera de ser acogido y aceptado. Un ejemplo de ello son los adolescentes que poseen una identidad de género distinta a la de la mayoría de sus pares, quienes encuentran en las RSV un espacio para exponer su singularidad y acercarse a otros que comparten experiencias de vida similares (Healy, 2021). Como se aprecia en la Figura 6, los contactos de un participante manifiestan su acogida por medio de reacciones en las cuales le expresan afecto y aprobación.

Figura 6

Reconocimiento de la diferencia

Fuente: Diario de campo digital

No obstante, en algunas interacciones digitales se evidencia la negación de la alteridad a través de comentarios o publicaciones que violentan al otro. Al respecto, un participante nos permite comprender a través de su intervención, en la que narra parte de su experiencia personal, que aún hay resistencia para aceptar la diversidad de género y acoger a quienes nos interpelan desde la manifestación de su diferencia:

Si alguien salió a la luz a veces lo atacan porque es algo incorrecto, porque Dios no lo dice, entonces es como, decirle al otro, que aunque usted piensa de esa manera, desde lo religioso, el otro no. Entonces yo le escribo diciendo que respete porque cada persona tiene su punto de vista y su forma de vivir (fuente: entrevista semiestructurada en Colombia, 2023).

Otra forma de violencia con el otro en las RSV es el ciberacoso, el cual puede ser más difícil de percibir en la escuela en comparación con la agresión en las relaciones presenciales (Marín-López et al., 2020). Una participante refirió haber experimentado ciberacoso por parte de alguien que pertenecía al colegio en el que ella estudia: “a mí me acosaron y yo fui la que pidió ayuda, porque la persona que empezó a molestarme era parte de mi círculo social, así que algunos me aconsejaron buscar ayuda del colegio” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023).

Con relación al ciberacoso como forma violenta de relación con el otro en las RSV, Zych et al. (2018) plantean que incluir el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en los programas escolares y políticas educativas puede prevenir el acoso en las RSV y concientizar a los jóvenes de la importancia de cuidar al otro. De hecho, los estudiantes manifiestan su interés por sentirse más acompañados por parte de la escuela en este aspecto “me gustaría que fomenten talleres en los colegios del buen uso de las redes sociales, me gustaría que hicieran talleres también de la igualdad entre todos y del respeto hacia los demás” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023); “alguna vez han hecho charlas para concientizar y eso, pero otros que vienen al Instituto, los maestros no hablan de eso” (fuente: grupo focal en España, 2023).

Así, el encuentro ético con el otro constituye una invitación para acogerlo en nuestras vidas y reconocer su radical diferencia (Lévinas, 2003). En este punto es necesario resaltar que además del plano presencial como contexto de encuentro ético con el otro, las RSV son espacios donde los adolescentes construyen relaciones de alteridad de maneras particulares. Estas relaciones se caracterizan por la construcción de una proximidad digital enfocada en responder al otro, cuidarlo y acogerlo por medio del uso de los recursos multimodales característicos de las plataformas digitales (Hill, 2011). No obstante, en las RSV también se manifiestan formas violentas de relación, las cuales pueden ser una extensión de conflictos preexistentes en el plano presencial. Ante esta situación, la escuela puede aportar elementos formativos que permitan a los adolescentes construir relaciones enfocadas en el cuidado del otro (Zych et al., 2018).

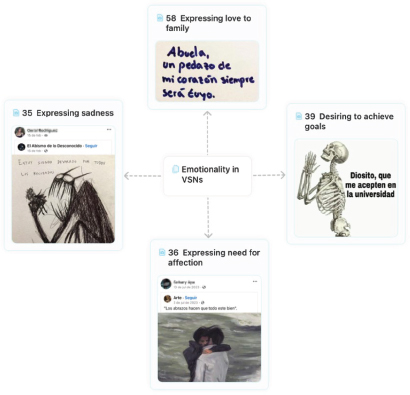

3.2.2. Emocionalidad en las RSV

Las RSV son un espacio de performatividad constante para los adolescentes, quienes actúan en estas plataformas digitales mediante el uso de los recursos multimodales (Scoponi, 2019). En este sentido, emergen formas particulares de performatividad de las emociones como parte de la interacción digital. Por ejemplo, algunos participantes publican memes que representan el afecto, la tristeza, la necesidad de sentirse queridos y acompañados, así como aquellos anhelos relacionados con sus proyectos de vida (Figura 7).

Figura 7

Performatividad de las emociones en las RSV

Fuente: Diario de campo digital

La imagen puede conmover y generar respuestas emocionales en el espectador (Barthes, 1990). Así, una foto, que es otro recurso altamente usado en las RSV, puede suscitar en los adolescentes diferentes emociones. Para responder ante la publicación de otro y expresarle su afecto, los adolescentes realizan comentarios acompañados de emojis que representan parte de lo que ellos sienten. Estos recursos constituyen una forma de brindar respuesta a la alteridad que los interpela y los conmueve en el escenario de las RSV (Figura 8).

Figura 8

Formas de respuesta en las RSV

Fuente: Diario de campo digital

Debido a la ausencia de los gestos característicos de la comunicación cara a cara, el uso de recursos como los emojis y gifs se ha consolidado como una práctica frecuente en las RSV para responder y expresar la emocionalidad (Marín-López et al., 2020). En palabras de Scoponi (2019), nos encontramos ante la emojización de la comunicación, lo cual se evidencia en la forma en que los adolescentes usan diferentes reacciones como estrategia de performatividad de sus emociones. Los pequeños iconos de reacción representan emociones como “me gusta”, “me encanta”, “me importa”, “me divierte”, “me asombra”, “me entristece” y “me enoja“ y son formas particulares de brindar una respuesta a sus pares en las RSV.

Si bien es cierto que, al relacionarnos en el contexto presencial, el otro nos convoca a reconocer sus necesidades y permitir que sus experiencias nos conmuevan (Woo, 2014), en el contexto de las RSV también es posible conmoverse ante el dolor del otro y brindarle ayuda. Según los participantes, cuando una mujer expone ser víctima de maltrato y usa fotos como evidencia: “todo el mundo empieza a ver, a comentar que no está sola en todo eso” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023); “si un hombre ha maltratado a una mujer, eso se hace público pa´ que la gente se entere y pa´ que más gente sea consciente de lo que pasa” (fuente: grupo focal en España, 2023). Otro estudiante manifiesta que el maltrato animal también lo conmueve y lo motiva a reaccionar: “si lastiman un perro entonces uno sube las fotos a las redes sociales pa´ denunciar el maltrato” (fuente: grupo focal en España, 2023).

A través de las formas características de comunicación y de relación en las RSV la alteridad se hace presente, nos convoca a escucharle y responderle por medio de nuevos recursos (Ure, 2017). El uso de memes, fotos, reacciones e historias en los que se expresa nuestra emocionalidad, se constituyen paulatinamente en nuevas formas de respuesta al otro que nos interpela en las RSV (Scoponi, 2019). Además, el uso de emojis como forma de reaccionar ante las publicaciones de los otros es una forma particular de manifestar que han logrado conmocionarnos y que no somos indiferentes ante esa parte de su vida que comparten en las RSV.

3.2.3. Identidad digital como producto de la relación con el otro

En las RSV los adolescentes experimentan el rasgo ontológico de necesitar de la alteridad para construir su identidad (Alonso-Sainz, 2021). Con relación a la importancia de las opiniones y percepciones del otro para configurar el yo digital, un estudiante manifestó “debes cuidar tu imagen, quién eres tú y más que todo tu perfil y qué quieres dar a conocer” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023). Los participantes tratan de construir un estilo que caracterice su identidad ante sus seguidores en las RSV: “me gustaría que me vieran así como soy, que me gusta el rock, el metal, de hecho yo comparto muchas canciones de rock y de metal, también comparto fotos con mi estilo de ropa en las historias” (fuente: grupo focal en Colombia, 2023).

Los adolescentes crean sus publicaciones pensando en los demás, cuidan los detalles y la forma de presentarse ante sus contactos en las RSV, en lo que Sibilia (2008) denomina como identidad alterdirigida. Al respecto una estudiante hace referencia a la importancia de mostrarse auténticos en sus publicaciones para que los otros puedan conocerla: “si miras mi perfil te puedes hacer una idea general de como soy y de las canciones que me gustan” (fuente: grupo focal en España, 2023). Otra estudiante manifestó cómo busca ser percibida por sus pares en las RSV: “me gusta que vean que hago arte y que piensen que tengo un pensamiento artístico” (fuente: entrevista semiestructurada en Colombia, 2023).

En esta construcción de su imagen digital, los adolescentes publican en sus RSV fotos que reproducen ciertas prácticas relacionadas con los estereotipos de género (Martín-Cárdaba et al., 2024; Serrate-González et al., 2023). Lo anterior coincide con los hallazgos de esta investigación, ya que un participante que se identifica con el género masculino comparte fotos en sus RSV en las que representa su pertenencia a la cultura urbana del hip hop mediante el uso de prendas como el durag y el conjunto de terciopelo (Figura 9). Por su parte, una participante se interesa en crear historias utilizando fotos en las que hace gala de su femineidad, la cual expresa a través de la forma en que posa, de su expresión facial y del maquillaje que usa para destacar su singularidad (Figura 9).

Figura 9

Estereotipos de género en las RSV

Fuente: Diario de campo digital

Tanto en los espacios presenciales como en las RSV el rostro es parte constitutiva de nuestra identidad (Alonso-Sainz, 2021). Tener una imagen de perfil en la que podamos ser reconocidos por los otros en las RSV es una forma de inspirar la suficiente confianza para poder interactuar en línea. En las fotos de perfil de los adolescentes podemos observar que suelen subir una foto hecha frente a un espejo en la que exhiben su celular y en algunas ocasiones solo parte de su rostro (Figura 10).

Figura 10

El rostro como parte del perfil digital

Fuente: Diario de campo digital

De manera similar a la forma en que se configura la identidad en el contexto presencial, lo adolescentes necesitan de la relación con el otro para construir su identidad digital (Alonso-Sainz, 2021). Como exponen García-Ruiz et al. (2018), el uso de la imagen en la realización de selfies y creación de perfiles es un recurso imprescindible para la construcción de la identidad digital. Por consiguiente, se requiere que la escuela brinde a los adolescentes elementos formativos que le aporten a la construcción de su identidad y a ser responsables de la parte de privacidad que deciden compartir en las RSV.

Así como sucede en el acontecimiento ético del encuentro con el otro en los contextos presenciales, los adolescentes también expresan su voluntad de cuidar al otro en el espacio de las RSV. En las plataformas digitales se usan recursos como los comentarios y reacciones para brindar respuestas al otro que busca ser escuchado y reconocido. A través de la performatividad de las emociones y la presentación de su identidad digital, los adolescentes crean proximidad con sus pares para fortalecer lazos de amistad o incluso iniciar nuevos vínculos sociales.

Considerando que los adolescentes construyen relaciones con el otro de forma paralela en las RSV y en la escuela, es importante que en los procesos de convivencia escolar y en las políticas educativas de formación digital se diseñen estrategias categóricas que fomenten las relaciones de alteridad en las plataformas digitales. De igual manera, resulta esencial incluir en los programas curriculares espacios que aporten a la reflexión sobre las formas de negación de la alteridad en las RSV, sus causas, y posibles alternativas para superar las dificultades para acoger al otro y brindarle una respuesta ante la fragilidad que puede exponer en el contexto digital.

4. Conclusiones

Esta investigación tuvo como objetivo ampliar los marcos de representación de lo juvenil en la escuela a través del análisis de la forma en que los adolescentes construyen relaciones de alteridad en las RSV. El análisis se desarrolló a través de dos categorías principales: redes sociales virtuales y alteridad digital.

La primera categoría permitió reconocer que las RSV son espacios primordiales de interacción para los adolescentes, pues en estos escenarios encuentran oportunidades de entretenimiento y fortalecimiento de lazos de amistad. Como principales motivaciones de los adolescentes para usar las RSV están el deseo de obtener el reconocimiento de sus pares y expresar libremente su personalidad. Para relacionarse con otros en las plataformas digitales, los estudiantes emplean un conjunto de habilidades socioemocionales específicas que les permiten ser empáticos y solidarios.

Por su parte, la segunda categoría, alteridad digital, permitió reflexionar acerca de la forma en que los adolescentes se relacionan con otros en el escenario de las RSV. En estos espacios digitales ellos construyen relaciones de alteridad porque en el encuentro con el otro demuestran respeto por las diferencias de sus pares, voluntad para cuidar de los demás y se conmueven ante el sufrimiento que otros expresan allí. La relación con el otro en estas plataformas digitales es tan importante que los adolescentes construyen su identidad para ser reconocidos, aceptados y valorados por sus contactos.

Así, este estudio muestra cómo actualmente los lazos sociales durante la adolescencia se tejen de manera simultánea en los escenarios presenciales y digitales, por lo tanto, resulta esencial profundizar en la comprensión sobre la vivencia de la alteridad en las RSV. La investigación acerca del ciberacoso (Fernández-Montalvo et al., 2015; Romera et al., 2021; Zych et al., 2018) aporta elementos para la formación digital de los estudiantes. No obstante, el enfoque de estas investigaciones está en los riesgos que emergen al interactuar en las RSV. Por lo tanto, es necesario ampliar la comprensión de las formas de relación con el otro desde un enfoque de alteridad, que ofrece nuevos elementos conceptuales para el diseño de políticas educativas y programas de formación orientados al uso ético de las RSV.

De igual manera, la alteridad digital ha de ser una categoría orientadora en el diseño e implementación de programas de convivencia escolar, de manera que brinde a los adolescentes herramientas para avanzar en su desarrollo socioemocional para que el encuentro con el otro en las plataformas digitales se caracterice por el cuidado y el respeto por su diferencia.

Como limitaciones del presente estudio, es importante mencionar que, a pesar de los vínculos de confianza establecidos con los participantes a través de las interacciones en las RSV, la presencia del investigador y, principalmente, la influencia de los algoritmos en las formas de relación y en la construcción de la identidad de los adolescentes pueden dificultar la comprensión profunda de las experiencias de alteridad (Hine, 2004; Pink et al., 2016). Otra limitación radica en que muchas interacciones en línea son inaccesibles, como aquellas que ocurren en chats privados o grupos cerrados (Pink et al., 2016).

Dado que las experiencias digitales están intrínsecamente relacionadas con las interacciones presenciales (Hine, 2004), sería valioso que futuros estudios combinaran la observación participante en ambos entornos para lograr una comprensión más integral de las experiencias de alteridad de los adolescentes. Además, es fundamental que en futuras investigaciones se analice el encuentro ético con el otro en los escenarios emergentes de la realidad virtual y el metaverso.

Referencias bibliográficas

Alonso-Sainz, T. (2021). “Don’t Be Your Selfie”: The Pedagogical Importance of the Otherness in the Construction of Teenagers’ Identity. In Identity in a Hyperconnected Society (pp. 49–60). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85788-2

Andrade-Vargas, L., Iriarte-Solano, M., Rivera-Rogel, D., & Yunga-Godoy, D. (2021). Jóvenes y redes sociales: Entre la democratización del conocimiento y la inequidad digital. Comunicar, 29(69), 79–89. https://doi.org/10.3916/C69-2021-07

Ardèvol, E., Bertrán, M., Callén, B., & Pérez, C. (2003). Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea. Athenea Digital, 3, 72–92. 72–92. https://www.redalyc.org/pdf/537/53700305.pdf

Barthes, R. (1990). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía (1st ed.). Paidós.

Benavides-Lara, M. A., Pompa Mansilla, M., De Agüero Servín, M., Sánchez-Mendiola, M., & Rendón Cazales, V. J. (2022). Los grupos focales como estrategia de investigación en educación: algunas lecciones desde su diseño, puesta en marcha, transcripción y moderación. CPU-e, Revista de Investigación Educativa, 34. https://doi.org/10.25009/cpue.v0i34.2793

Biernesser, C., Sewall, C. J. R., Brent, D., Bear, T., Mair, C., & Trauth, J. (2020). Social media use and deliberate self-harm among youth: A systematized narrative review. Children and Youth Services Review, 116. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105054

Bucknell Bossen, C., & Kottasz, R. (2020). Uses and gratifications sought by pre-adolescent and adolescent TikTok consumers. Young Consumers, 21(4), 463–478. https://doi.org/10.1108/YC-07-2020-1186

Cebollero-Salinas, A., Cano-Escoriaza, J., & Orejudo, S. (2022). Social Networks, Emotions, and Education: Design and Validation of e-COM, a Scale of Socio-Emotional Interaction Competencies among Adolescents. Sustainability (Switzerland), 14(5). https://doi.org/10.3390/su14052566

Demaria, F., Pontillo, M., Di Vincenzo, C., Bellantoni, D., Pretelli, I., & Vicari, S. (2024). Body, image, and digital technology in adolescence and contemporary youth culture. Frontiers in Psychology, 15. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1445098

Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x

Fam, J. Y., Männikkö, N., Juhari, R., & Kääriäinen, M. (2022). Is Parental Mediation Negatively Associated With Problematic Media Use Among Children and Adolescents? A Systematic Review and Meta-Analysis. Canadian Journal of Behavioural Science, 55(2), 89–99. https://doi.org/10.1037/cbs0000320

Fernández-Montalvo, J., Peñalva, A., & Irazabal, I. (2015). Internet Use Habits and Risk Behaviours in Preadolescence. Comunicar, 22(44), 113–121. https://doi.org/10.3916/C44-2015-12

Flick, U. (2015). El diseño de investigación cualitativa. Morata.

García-Ruiz, R., Morueta, R. T., & Gómez, Á. H. (2018). Redes sociales y estudiantes: motivos de uso y gratificaciones. Evidencias para el aprendizaje. Aula Abierta, 47(3), 291–298. https://doi.org/10.17811/rifie.47.3.2018.291-298

Gil-Quintana, J., & Amoros, M. F. G. (2020). Posts, interactions, truths and lies of Spanish adolescents on Instagram. Texto Livre, 13(1), 20–44. https://doi.org/10.17851/1983-3652.13.1.20-44

Gil-Ruiz, F. J., & Hernández-Herrera, M. (2023). Ron da error: el consumo digital de los jóvenes a la luz de las tesis de Byung-Chul Han. Palabra Clave, 26(3), 1–37. https://doi.org/10.5294/pacla.2023.26.3.3

Gomez-Baya, D., Rubio-Gonzalez, A., & Gaspar de Matos, M. (2019). Online communication, peer relationships and school victimisation: a one-year longitudinal study during middle adolescence. International Journal of Adolescence and Youth, 24(2), 199–211. https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1509793

Granados, B. G., Quintana-Orts, C., & Rey, L. (2020). Regulación emocional y uso problemático de las redes sociales en adolescentes: el papel de la sintomatología depresiva. Health and Addictions, 20(1), 77–86. https://doi.org/10.21134/haaj.v20i1.473

Healy, M. (2021). Keeping company: Educating for online friendship. British Educational Research Journal, 47(2), 484–499. https://doi.org/10.1002/berj.3673

Hill, D. W. (2011). The ethical dimensions of a new media age: a study in contemporary responsibility [University of York]. https://etheses.whiterose.ac.uk/2223/

Hine, C. (2004). Etnografía virtual. UOC.

Hoxhaj, B., Xhani, D., Kapo, S., & Sinaj, E. (2023). The Role of Social Media on Self-Image and Self-Esteem: A Study on Albanian Teenagers. Journal of Educational and Social Research, 13(4), 128–139. https://doi.org/10.36941/jesr-2023-0096

Jaramillo Ocampo, D., Jaramillo Echeverri, L., & Murcia Peña, N. (2018). Acogida y proximidad: Algunos aportes de Emmanuel Levinas a la Educación. Actualidades Investigativas En Educación, 18(1), 1–16. https://doi.org/10.15517/aie.v18i1.31771

Khatod, S. R. (2024). Empathy education in adolescence may mitigate hate caused by seminal events: a literature review and case presentations by an adolescent. Discover Psychology, 4(1). https://doi.org/10.1007/s44202-024-00248-w

Lévinas, E. (1974). Humanismo del otro hombre. In Siglo veintiuno editores.

Lévinas, E. (2001). La huella del otro. Taurus.

Lévinas, E. (2003). Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad (Sexta edición). Ediciones Sígueme.

Machado, E. (2017). Ciberfeminismo: disidencias corporales y género itinerante. REVELL Revista de Estudos Literários Da UEMS, 3(17), 47–75.

Marciano, L., Schulz, P. J., & Camerini, A.-L. (2022). How do depression, duration of internet use and social connection in adolescence influence each other over time? An extension of the RI-CLPM including contextual factors. Computers in Human Behavior, 136, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107390

Marcus, G. (2018). Etnografía Multisituada. Reacciones y potencialidades de un Ethos del método antropológico durante las primeras décadas de 2000. Etnografías Contemporáneas, 4(7), 177–195. https://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/etnocontemp/article/view/475

Marín-López, I., Zych, I., Ortega-Ruiz, R., Hunter, S. C., & Llorent, V. J. (2020). Relations among online emotional content use, social and emotional competencies and cyberbullying. Children and Youth Services Review, 108, 1–31. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104647

Martín-Cárdaba, M. Á., Lafuente-Pérez, P., Durán-Vilches, M., & Solano-Altaba, M. (2024). Estereotipos de género y redes sociales: consumo de contenido generado por influencers entre los preadolescentes y adolescentes. Doxa Comunicacion, 2024(38), 81–97. https://doi.org/10.31921/doxacom.n38a2034

Mateus, J. C., Leon, L., & Núñez-Alberca, A. (2022). Influencers peruanos, ciudadanía mediática y su rol social en el contexto del COVID-19. Comunicacion y Sociedad (Mexico), 19. https://doi.org/10.32870/cys.v2022.8218

Murciano-Hueso, A., Gutiérrez-Pérez, B. M., Martín-Lucas, J., & García, A. H. (2022). Juventud onlife. Estudio sobre el perfil de uso y comportamiento de los jóvenes a través de las pantallas. RELIEVE - Revista Electronica de Investigacion y Evaluacion Educativa, 28(2), 1–17. https://doi.org/10.30827/RELIEVE.V28I2.26158

Pertegal-Vega, M. Á., Oliva-Delgado, A., & Rodríguez-Meirinhos, A. (2019). Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales:Taxonomía sobre experiencias de uso. Comunicar, 27(60), 81–90. https://doi.org/10.3916/C60-2019-08

Piccerillo, L., & Digennaro, S. (2024). Adolescent Social Media Use and Emotional Intelligence: A Systematic Review. Adolescent Research Review. https://doi.org/10.1007/s40894-024-00245-z

Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2016). Digital Ethnography: Principles and Practice. SAGE Publications Ltd.

Popat, A., & Tarrant, C. (2023). Exploring adolescents’ perspectives on social media and mental health and well-being – A qualitative literature review. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 28(1), 323–337. https://doi.org/10.1177/13591045221092884

Portillo Fernández, J. (2016). Planos de realidad, identidad virtual y discurso en las redes sociales. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, 26(1), 51–63. https://doi.org/10.15443/RL2604

Restrepo, E. (2016). Etnografía: alcances, técnicas y éticas (Envión, Ed.; 1st ed.). Pontificia Universidad Javeriana. https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/libro-etnografia.pdf

Reyero, D., Pattier, D., & García-Ramos, D. (2021). Adolescence and Identity in the Twenty-First Century: Social Media as Spaces for Mimesis and Learning. In Identity in a Hyperconnected Society (pp. 75–93). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85788-2

Romera, E. M., Camacho, A., Ortega-Ruiz, R., & Falla, D. (2021). Cibercotilleo, ciberagresión, uso problemático de Internet y comunicación con la familia. Comunicar, 67(2), 61–71. https://doi.org/10.3916/C67-2021-05

Sari, D. I., Rejekiningsih, T., & Muchtarom, M. (2020). Students’ digital ethics profile in the era of disruption: An overview from the internet use at risk in Surakarta City, Indonesia. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 14(3), 82–94. https://doi.org/10.3991/ijim.v14i03.12207

Scoponi, P. (2019). Hacia una caracterización del ciberlenguaje adolescente: el caso de la multimodalidad en Facebook. Revista Estudios Del Discurso Digital (REDD), 2, 101–128. https://doi.org/10.24197/redd.2.2019.101-128

Serrate-González, S., Sánchez-Rojo, A., Andrade-Silva, L. E., & Muñoz-Rodríguez, J. M. (2023). Onlife identity: The question of gender and age in teenagers’ online behaviour. Comunicar, 31(75), 9–19. https://doi.org/10.3916/C75-2023-01

Serres, M. (2013). Pulgarcita (M. Serres, Ed.). Fondo de la Cultura Económica.

Sibilia, P. (2008). La intimidad como espectáculo (1st ed.). Fondo de la Cultura Económica.

Statista. (2024). Most popular social networks worldwide as of April 2024, by number of monthly active users. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/

Ure, M. (2017). De la alteridad a la hiperalteridad: la relación con el otro en la Sociedad Red. Sophía, 1(22), 185–204. https://doi.org/10.17163/soph.n22.2017.08

Van Dijck, J. (2016). La cultura de la conectividad: Una historia crítica de las redes sociales. Siglo XXI Editores.

Woo, J. G. (2014). Teaching the unknowable Other: Humanism of the Other by E. Lévinas and pedagogy of responsivity. Asia Pacific Education Review, 15(1), 79–88. https://doi.org/10.1007/s12564-013-9301-x

Zych, I., Beltrán-Catalán, M., Ortega-Ruiz, R., & Llorent, V. J. (2018). Social and Emotional Competencies in Adolescents Involved in Different Bullying and Cyberbullying Roles. Revista de Psicodidactica, 23(2), 86–93. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2017.12.001