ISSN: 1130-3743 - e-ISSN: 2386-5660

DOI: https://doi.org/10.14201/teri.31947

CIUDADANÍA INFANTIL ACTIVA: CREANDO ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN

Active Child Citizenship: Creating Spaces for Participation

Xabier RIÁDIGOS-COUSO y Rita GRADAÍLLE-PERNAS

Universidade de Santiago de Compostela. España.

javierriadigos.couso@usc.es; rita.gradaille@usc.es

https://orcid.org/0000-0002-4522-6922; https://orcid.org/0000-0002-9774-8431

Fecha de recepción: 17/04/2024

Fecha de aceptación: 07/11/2024

Fecha de publicación en línea: 02/06/2025

Cómo citar este artículo / How to cite this article: Riádigos-Couso, X. y Gradaílle-Pernas, R. (2025). Ciudadanía infantil activa: creando espacios para la participación [Active Child Citizenship: Creating Spaces for Participation]. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 37(2), 215-236. https://doi.org/10.14201/teri.31947

RESUMEN

Los estudios en torno al concepto de ciudadanía evidencian la correlación entre el binomio participación-ciudadanía que resulta clave para mejorar la inclusión y la cohesión social. Un reto en el que la educación —por su quehacer pedagógico y social— y el ámbito municipal —por su proximidad— se convierten en catalizadores esenciales para la formación y la construcción de ciudadanías activas desde edades tempranas, situando así a la ciudadanía de las infancias en el punto de mira de las sociedades democráticas e inclusivas. Este estudio cualitativo de casos múltiple se dirigió a caracterizar los conceptos de ciudadanía y los escenarios que posibilitan la participación de las chicas y los chicos en los municipios de Moeche, Tomiño y A Coruña (Galicia). Se realizaron 9 entrevistas semiestructuradas, 4 grupos de discusión y un breve cuestionario; participando 3 figuras técnicas, 3 cargos electos, 2 personas expertas en participación infanto-juvenil y 36 niñas, niños y adolescentes de los tres municipios. Los principales resultados evidencian: 1) una tendencia hacia tipologías de ciudadanía diferenciada, activa, inclusiva y práctica, aun identificando barreras que dificultan su práctica real y efectiva; 2) cinco escenarios de participación infantil, manifestando una institucionalización de la participación infantil; y, 3) una vinculación a los medios (programas, recursos y/o servicios) en las formas de participación, así como el dominio de la figura adulta en los escenarios identificados en los que se constata una escasa presencia de acciones autogestionadas por niñas, niños y adolescentes. Se concluye con la necesidad de generar nuevos espacios de participación, así como distintas formas de colaboración entre los equipos de gobierno y los grupos de participación infantil, mediante estrategias colectivas que promuevan el derecho a participar activamente en la vida pública y las políticas municipales.

Palabras clave: educación; ciudadanía; infancia; participación juvenil; administración local.

ABSTRACT

Studies on the concept of citizenship reveal the correlation between the participation-citizenship pair, which is key to enhancing social inclusion and cohesion. A challenge in which education —due to its pedagogical and social role— and the municipal sphere —due to its proximity— become essential catalysts for the formation and construction of active citizenship from an early age, thus placing the citizenship of childhood in the spotlight of democratic and inclusive societies. This multiple case study aimed to characterize the concepts of citizenship and the settings that enable the participation of girls and boys in the municipalities of Moeche, Tomiño, and A Coruña (Galicia). Nine semi-structured interviews were conducted, 4 focus groups and a brief questionnaire were conducted; participating 3 technical figures, 3 elected officials, 2 experts in child and youth participation and 36 children and adolescents of the three municipalities. The main findings show: 1) a tendency towards differentiated, active, inclusive, and practical citizenship typologies, despite identifying barriers that hinder their real and effective practice; 2) five scenarios of child participation, demonstrating an institutionalization of child participation; and, 3) a connection to the means (programs, resources, and/or services) in the forms of participation, as well as the dominance of adult figures in the identified scenarios where there is a limited presence of actions managed children and adolescents themselves. It concludes with the need to generate new participation spaces and different forms of collaboration between government teams and child participation groups, through collective strategies that promote the right to actively participate in public life and municipal policies.

Keywords: education; citizenship; childhood; youth participation; local government.

1. Introducción

La literatura en torno al concepto ciudadanía evidencia la correlación entre el binomio participación-ciudadanía como fundamento de y para las sociedades democráticas. Esta relación resulta esencial para mejorar la inclusión y la cohesión social (Graziella y Rivera, 2018), al representar una oportunidad para educar a la ciudadanía en principios éticos y democráticos (Trilla y Novella, 2011). Esta formación conlleva implícitamente poder ejercer la ciudadanía (Crespo et al., 2021); sin embargo, la condición de ser ciudadano ha sido históricamente cuestionada para determinados colectivos o grupos sociales, por lo que no sólo han de considerarse los derechos de cada persona, sino los deberes, compromisos y responsabilidades que conllevan.

Las niñas, niños y adolescentes (NNA) han sido “etiquetados” en el imaginario social colectivo, dando lugar a representaciones que limitan su agencia humana (Esteban et al., 2022) y que suponen barreras para la participación en las esferas social y política; toda vez que contrastan con aquellas miradas renovadas que configuran un nuevo paradigma basado en los principios de una ciudadanía activa, dinámica, participativa e inclusiva que respeta los derechos de las infancias y adolescencias1 como miembros de pleno derecho en la sociedad.

La educación —por su quehacer pedagógico, social y democrático— constituye un pilar esencial para la formación y construcción de ciudadanías activas desde edades tempranas (Gajardo y Torrego, 2022). Pero las instituciones y gobiernos locales —como agencias educativas— también deben asumir responsabilidades para la formación, el desarrollo, la participación democrática y la extensión de la ciudadanía para avanzar hacia modelos de cogobernanza (Mata et al., 2018; Sabariego et al., 2023). Un compromiso reivindicado por distintos organismos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño (CDN) de 1989 o la formación de la ciudadanía en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este artículo tiene como objetivo caracterizar los conceptos de ciudadanía y los escenarios que posibilitan la participación infantil manifestados por NNA y agentes socioeducativos de los municipios de Moeche, Tomiño y A Coruña (Galicia)2, integrantes de las redes de Ciudades Amigas de la Infancia (UNICEF-España) o Ciudades Educadoras.

1.1. La poliédrica ciudadanía de las infancias en las sociedades contemporáneas

El concepto de ciudadanía no tiene una concepción unívoca, ya que diferentes factores (tiempo, ideologías o características sociales) han influido en su carácter dinámico a lo largo de la historia. Inicialmente, Thomas H. Marshall le otorgaba el calificativo de estatus y distinguía tres componentes inherentes a su ejercicio: el civil, necesario para la libertad del individuo; el político, que pretende dinamizar la participación en la dimensión política; y el social, responsable del bienestar social y económico (Gaitán, 2018b; Seguro, 2016). Una visión universalista que fue mermando debido a los cambios sociales, económicos y culturales acontecidos en el siglo XX. De esta conjunción emanan dos sucesos: 1) el reconocimiento de derechos especiales hacia colectivos históricamente silenciados; y, 2) la reconceptualización del concepto de ciudadanía. En este último caso, los giros conceptuales reivindican el (re)surgimiento de un nuevo actor político y social: las niñas, niños y adolescentes (Gaitán, 2018b; Llena y Novella, 2018).

La propuesta de Westheimer y Khane (2004) diferenciaba tres tipos de ciudadanía: personalmente responsable, participativa y orientada hacia la justicia social; considerando la participación social esencial para alcanzar el estatus de ciudadanía y para favorecer la democracia y la justicia social (Seguro, 2016). Guichot (2013, 2014) reivindica la ciudadanía democrática como una experiencia educativa que posibilita la participación en las esferas política, social y económica; una ciudadanía que —frente a la tradición y autoridad propias de la corriente (neo)liberal dominante (Doganay, 2012)— ha de ser crítica, para implementar acciones que respondan a las responsabilidades colectivas y fomenten la participación de toda la ciudadanía (Esteban y Novella, 2018).

Siguiendo esta perspectiva, Ramírez y Contreras (2014) consideran la ciudadanía como la práctica que se materializa en un espacio donde las personas —atendiendo a su singularidad— organizan acciones plurales que generan oportunidades de aprendizaje. Con todo, pese a este carácter crítico e inclusivo, en ocasiones se prescinde de los colectivos jóvenes. A este respecto, Gaitán (2018b) distingue dos acepciones: ciudadanía activa y ciudadanía diferenciada, que identificarán las discrepancias y/o dilemas relativos a su consideración infanto-juvenil.

Por su parte, Lister (2007b) advertía que coexisten dos tendencias articuladas en diferentes discursos: las que identifican a NNA como ‘aprendices de ciudadanía’, en proceso de formación; y las que afirman que son actores sociales con sentido de agencia y con distintas competencias (Cano et al., 2021). Pero esta polarización dicotómica puede resultar reduccionista, ya que concurren posturas intermedias (Figura 1); de ahí que Gaitán y Liebel (2011) establezcan una clasificación que identifica la ciudadanía como:

– Práctica: ya que su ejercicio constituye una práctica (Lawt y Biesta, 2006), evitando los estatus y polarizaciones (ciudadana versus aun no ciudadana).

– Desde abajo: ya que emerge de la práctica cotidiana, sin requisitos normativos y ausencia de poder y de derechos (Liebel, 2006); por lo que NNA deberán empoderarse, (auto)creando una conciencia colectiva.

– Centrada en la diferencia: considera a NNA como ciudadanía con pleno derecho de pertenencia, debiendo “ser reconocidos sobre la base de una diferencia social” (Gaitán, 2018b, p. 44).

Figura 1

Clasificación de la ciudadanía de las infancias

Fuente: Gaitán y Liebel (2011) y Lister (2007a, 2017b)

Asimismo, Lister (2007a, 2017b) alude a otras ciudadanías: 1) ciudadanía vivida, comprendiendo el significado de las vivencias personales; 2) ciudadanía inclusiva, como alternativa al tradicional binomio inclusión/exclusión; y 3) ciudadanía activa de las infancias, adoptando una postura crítica debido a la desatención y materialización de los derechos de ciudadanía de NNA.

Otros estudios fomentan la construcción de una ciudadanía crítica, participativa y transformadora desde edades tempranas en el marco de sociedades democráticas e inclusivas (Esteban et al., 2022; Mata et al., 2013; Melero et al., 2021); contemplando recomendaciones que demandan mayor implicación y compromiso político con relación a sus derechos (Gaitán, 2018a, 2018b):

– Civiles: la falta de espacios condiciona el derecho a ser escuchados/as (artículo 12.2 de la CDN), limitando las oportunidades de prácticas cívicas para expresar y reivindicar sus demandas.

– Políticos: se olvida el derecho de reunión (artículo 15), repercutiendo en el ejercicio de participación y en el desarrollo de una conciencia crítica ciudadana entre iguales.

– Sociales: evidencian la escasa participación de NNA en determinados ámbitos, sobre todo en la educación reglada, el derecho al descanso y al esparcimiento (artículo 31).

A este respecto, Novella et al. (2013) sugieren avanzar en dos aspectos: 1) reconocer que NNA son ciudadanía del presente; y 2) reconocerlas como ciudadanía y educarlas en ese ejercicio. La participación infantil constituye un factor ineludible para cristalizar en una ciudadanía responsable e implicada (Esteban y Novella, 2018); sustantiva —que diría Ramiro y Alemán (2016)— y vivida (Pauliina et al., 2020). Lograrlo implica contar con la aprobación de las instituciones para transformar las políticas —de visión adulto-céntrica— que oprimen la agencia de las generaciones más jóvenes (Gaitán, 2018b).

1.2. Escenarios posibilitadores de ciudadanía de las infancias

Siendo la participación el denominador común de las teorías de la ciudadanía infantil, destaca el posicionamiento teórico de Hart (1992) en el que —a modo de escalera— distingue ocho escalones, categorizados en dos grandes bloques: la no participación y la participación genuina. En el primer bloque se sitúan los tres primeros peldaños (Manipulación, Decoración y Actuación Simbólica); mientras que la participación genuina comprende los cincos superiores, representando los escenarios de participación real y efectiva de las niñas, niños y adolescentes.

Partiendo de esta metáfora, Trilla y Novella (2001) sugieren cuatro maneras más amplias de caracterizarla: 1) simple: dirigida por personas adultas, con un carácter simbólico y pasivo de NNA; 2) consultiva: donde —deliberadamente— plantean temas a los equipos directivos; 3) proyectiva: NNA se implican activamente; y 4) metaparticipación: donde NNA protagonizan procesos reflexivos y colegiados. Todas constituyen escenarios para aprender a participar participando y promueven el desarrollo de competencias participativas, condicionadas por cuatro factores (implicación, información-conciencia, capacidad de decisión y compromiso-responsabilidad individual) que dan lugar a prácticas complejas, multidimensionales, inclusivas y retroalimentadas (Novella, 2008).

Tresseder (1997) ofrece una interpretación circular de la participación infantil, pues todos los elementos influyen en los demás; mientras, Lansdown (2005) establece tres niveles de participación (consultivos, participativos y autónomos) entre las personas adultas y las infancias, para convertirse en protagonistas de los proyectos. Esta lectura implica que las oportunidades de participación de NNA han de ampliarse desde la esfera privada hacia los espacios públicos (UNICEF, 2003), identificando cinco escenarios de participación (Figura 2): 1) la familia: donde acontece la socialización primaria; 2) la comunidad, donde ocurren las vivencias cotidianas; 3) la escuela, como institución educativa de referencia para la promoción de la participación del alumnado; 4) las políticas públicas, introduciendo a NNA en estructuras específicas (Foros o Consejos infantiles); y 5) la sociedad, concretando su aportación en procesos electorales y mass-media.

Figura 2

Contextos de participación infantil

Fuente: Elaboración propia, adaptado de UNICEF (2003)

Apud (2001) o Casas et al. (2008) apuntaban otros contextos propicios para aprender a participar democráticamente: la vida social (municipal o local), los procedimientos administrativos o las organizaciones de ocio y tiempo libre. Otros estudios (Castellanos, 2022; Cho et al., 2020; Novella et al., 2021b), aluden a los entornos digitales como nuevos contextos de participación política; sin embargo, hay tendencias que consideran los medios digitales como una deficiente estrategia para la participación a estas edades (Dias y Potter, 2016; Murden y Cadenasso, 2018) debido a los potenciales riesgos a los que se exponen (Pavez, 2014).

El estudio de Novella et al. (2021a) señala tres tipos de escenarios de gobernanza desde el ámbito institucional impulsados por NNA, como colectivo organizado y autogestionado. El primero identifica los órganos municipales de participación infantil y adolescente (Foros de participación, Consejos infanto-juveniles locales...); el segundo, incluye iniciativas participativas de carácter consultivo y proyectivo; y, el último, recoge experiencias impulsadas y lideradas por NNA. Así, es necesario fomentar espacios y oportunidades de participación en diferentes contextos (familias, escuela, municipios, etc.) desde edades tempranas, además de favorecer una educación para la ciudadanía responsable con los derechos de las infancias, con el fin de promover su inclusión en las políticas públicas municipales.

2. Método

Este artículo deriva del proyecto de investigación “Infancia y Participación: Diagnóstico y Propuestas para una Ciudadanía Activa e Inclusiva en la Comunidad, Instituciones y Gobernanza" (RTI2018-098821-B-I00); cuyo propósito era analizar la participación de la infancia en aquellos ayuntamientos que integran la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y/o de la Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF-España. Este trabajo se centra en un estudio de casos múltiple —combinando técnicas cualitativas y cuantitativas (entrevistas, grupos de discusión y un cuestionario con preguntas abiertas)— de tres municipios gallegos: Moeche, Tomiño y A Coruña (Galicia); con el fin de explorar y describir las percepciones que tenían los agentes más directamente implicados en la participación infantil desde los propios contextos (Simons, 2011; Stake, 1995). El objetivo consistía en caracterizar los conceptos de ciudadanía y escenarios de participación infantil de estos tres municipios, así como conocer las formas en las que concretan su participación.

2.1. Contextos y participantes

La selección de los ayuntamientos atendió a dos criterios: 1) pertenencia a la red de Ciudades Educadoras (CE) y/o Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) de UNICEF-España; 2) voluntariedad de participación en el proyecto. Las singularidades de cada caso permitieron cierta heterogeneidad de la muestra, identificando elementos comunes que contribuyeron a sustentar la cantidad y diversidad de la información obtenida. Así, se optó por incluir a (2) personas expertas en la dinamización de la participación infanto-juvenil, a (3) personas con cargos electos y (3) figuras técnicas municipales como agentes encargados de fomentar la participación de estos colectivos. Además, participaron 36 niñas, niños y adolescentes cuyos relatos complementaron y contrastaron la información aportada por otros agentes (Tabla 1).

Tabla 1

Municipios, participantes y codificación

Municipio |

Instrumento |

Perfil participante |

Código |

Moeche (1) |

Entrevista |

Concejala de Desarrollo Local, Igualdad, Infancia y Adolescencia Técnica de Educación |

P1E T1E |

Grupo de discusión |

Niña, niño y adolescente |

NA1D NO1D |

|

Tomiño (2) |

Entrevista |

Concejala de Eurociudad, Juventud y Participación Infantil Técnica de Cultura y Juventud Dinamizadora consejo infantil y adolescente |

P2E T2E D2E |

Grupo de discusión |

Niña, niño y adolescente |

NA2D NO2D |

|

A Coruña (3) |

Entrevista |

Concejal de Educación Técnica de Educación Experto asesor |

P3E T3E OA3E |

Grupo de discusión |

Niña, niño y adolescente |

NA3D NO3D |

Nota: A modo de ejemplo, el código T2E se corresponde con la técnica de Tomiño (2) cuya cita textual deriva de la Entrevista

Fuente: Elaboración propia

Según datos del INE (2024), el municipio de A Coruña cuenta con 247.376 habitantes, convirtiéndole en un municipio de gran tamaño3. Tomiño —con 13.836 habitantes— representa un municipio de tamaño medio; y Moeche es el territorio de menor tamaño, con 1.206 habitantes. Más allá de estas diferencias, se evidencian otras: número de departamentos municipales, dispersión/concentración poblacional, condición territorial (ciudad versus rural), medios y/o servicios de comunicación con los colectivos más jóvenes, así como estrategias para gestionar su participación en el municipio.

Aunque los tres acreditan trayectoria en relación con la participación infantil, el ayuntamiento de A Coruña integra —desde 1996— la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, creando el órgano local de participación infantil y adolescente (CLIAC) en el año 2023; mientras que Tomiño y Moeche forman parte de la red Ciudades Amigas de la Infancia (UNICEF-España) desde 2018 y cuentan con consejos locales de infancia y adolescencia (CLIA).

2.2. Instrumentos y procedimiento de recogida de información

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron diseñados ad hoc por el equipo investigador, en colaboración con personas expertas en derechos de las infancias; siendo validados por el Comité de Bioética de la Universidad de Barcelona.

Las entrevistas semiestructuradas (E) pretendían conocer las experiencias y reflexiones en torno a las dimensiones y categorías abordadas; realizándose —previo consentimiento para la grabación y posterior transcripción— un total de ocho durante los meses de febrero a julio de 2021 mediante plataforma online, según la disponibilidad de las personas informantes. La entrevista se articulaba en 4 bloques temáticos: 1) Datos contextuales, perfil profesional y trayectoria en participación de NNA; 2) representación social de la infancia y adolescencia; 3) Ciudadanía de NNA; 4) Formas de participación. En este artículo se presentan las narrativas relativas al bloque temático 3, que integraba las siguientes preguntas: ¿Qué significa la ciudadanía de la Infancia y Adolescencia?; Según su percepción, ¿Estos derechos y responsabilidades se traducen en la práctica? ¿NNA tienen los mismos derechos y responsabilidades que los demás? ¿Qué oportunidades y qué dificultades identifica para que este ejercicio de la ciudadanía de NNA se haga efectivo en el municipio?

Los grupos de discusión (GD) pretendían incluir las voces y miradas de NNA respecto a su ciudadanía participativa; así como crear un espacio de opinión para conocer sus percepciones, sentimientos, pensamientos, creencias y/o vivencias (Haumi y Varela, 2013). Se realizaron cuatro GD en formato presencial (2 en A Coruña, 1 en Tomiño y 1 en Moeche), participando —de forma voluntaria y consentida— 36 niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 12 años (60 % niñas) de los tres municipios. Su duración fluctuó entre 40 y 120 minutos, desarrollándose en espacios de confianza de NNA en cada municipio. Se elaboró una guía específica para tres momentos clave: preparación, convocatoria y desarrollo. A partir de 6 preguntas se exploraron tres bloques de contenido: 1) infancia y participación; 2) inclusión de la infancia en la participación municipal. Razones y oportunidades; y 3) nuevas formas de participación. Con relación a este instrumento, es objeto de análisis el bloque 1 que recoge las siguientes preguntas: ¿En qué espacios participáis más a nivel local?, ¿Cómo participáis en estos lugares?

Finalmente, se aplicó un breve cuestionario (C) a las personas informantes adultas, cuya información ayudó a reforzar la triangulación del análisis de los resultados y que constaba de 14 preguntas abiertas organizadas en tres bloques: 1) generales: municipio, género, cargo/responsabilidad, estudios y formación; 2) relativas a conceptos de infancia, ciudadanía, participación y escenarios de oportunidad para NNA; y 3) para incorporar comentarios optativos. Para este artículo se consideran las preguntas: ¿Qué asocias al término ciudadanía?, ¿Qué escenarios de oportunidad identificas para la participación y la toma de decisiones?, vinculadas a las categorías ciudadanía y escenarios de oportunidad del bloque 2.

2.3. Procedimiento de análisis

Se seleccionó la técnica de análisis de contenido para tratar la información obtenida creando un sistema categorial (Tabla 2) y, para facilitar el proceso, se recurrió al programa Atlas.ti v.9. El sistema categorial resultó de dos fases: la primera se compuso de dos partes: 1) inductiva, de la que se obtuvieron las dimensiones y categorías iniciales derivadas de las transcripciones, y 2) deductiva, examinando las propuestas iniciales acordes al referencial teórico del proyecto de investigación. La segunda fase sirvió para redefinir —tras un análisis grupal— el sistema provisional, aprobando las categorías para codificar las unidades de análisis de los tres instrumentos utilizados. El uso de códigos (Tabla 1) atiende a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales.

Tabla 2

Sistema categorial

Dimensiones |

Categorías |

Percepciones del concepto de ciudadanía de las infancias |

Ciudadanía de la infancia |

Clasificación del concepto ciudadanía |

|

Escenarios de oportunidad |

Identificación de los escenarios de participación de NNA |

Caracterización de los escenarios y formas de participación de NNA |

Fuente: Elaboración propia

3. Resultados

En este apartado, se exponen los resultados obtenidos con relación a los objetivos, las dimensiones y categorías creadas, así como el análisis de contenido realizado.

3.1. Percepciones del concepto de ciudadanía de las infancias

En términos generales, la ciudadanía de la infancia se asocia a derechos, deberes y responsabilidades, pese a observarse divergencias en la consideración igualitaria de estas atribuciones entre NNA y personas adultas. La unanimidad en el reconocimiento teórico —basado en documentos normativos oficiales— del derecho a la igualdad de ambos colectivos contrasta con su aplicación cotidiana; una distancia teórico-práctica que evidencia que —pese a los avances legislativos— es necesario concienciar del papel que niñas y niños pueden —y deben— tener en sus comunidades para ejercer la ciudadanía en igualdad de condiciones. Se destaca la necesidad de materializar algunas cuestiones que conforman este debate público:

El niño no es un ente productivo (…) no tiene derecho a moverse libremente, por ejemplo. No tiene derecho a hacerse oír. No tiene derecho a la protesta porque no tiene capacidad de autoorganización (…) creo que se ve muy claramente esto en la pandemia, ¿no? ¿Dónde estaban los niños? ¡Tenían más derecho las mascotas! (OA3E).

De ahí que los deberes y/o las responsabilidades deberían ser diferentes entre NNA y personas adultas, adecuándose a la condición evolutiva, edad, sexo/género, comportamiento... ya que “les pedimos más responsabilidades que derechos les damos” (P1E); “no puedes pedirle la misma responsabilidad a un adulto que a un niño” (P3E); “no pueden tener los mismos deberes (…) no le podemos exigir lo mismo (…)” (T2E).

Estas argumentaciones revelan la asociación del concepto de ciudadanía a estos requisitos:

– NNA son ciudadanas/os de origen: “uno es ciudadano desde el momento en que nace” (P3E).

– Tiene una concepción jurídico-política: “es tener en cuenta todas las normas que consideras que debes de aplicar o las condiciones de las que debes poder disfrutar” (T3E).

– Está centrada en la “diferencia social” (OA2E), pero les considera iguales para ejercer el derecho a formar parte de la sociedad.

La clasificación de OA3E que establece tres niveles, merece especial atención:

“1) ciudadanía como condición legal: referida a los derechos y deberes plasmados en documentos oficiales; 2) ciudadanía consciente y responsable: cumplir, conocer y ejercer sus derechos y deberes; y 3) ciudadanía crítica, participativa y comprometida: para mejorar su comunidad y el sistema de convivencia”.

En definitiva, unos niveles que aspiran a lograr una ciudadanía transformadora, evidenciando la necesidad de trabajar colaborativamente con las personas adultas en la articulación de los derechos de NNA; promoviendo cambios sociales que no limiten su agencia en el imaginario colectivo, ya que “son personas que tienen la misma dignidad que el resto” (OA3E).

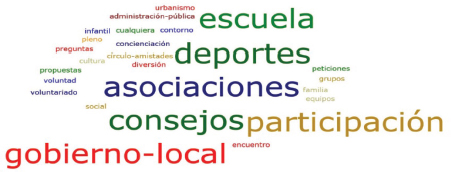

La siguiente nube de palabras (Figura 3) recoge la conceptualización de ciudadanía infantil que los informantes han atribuido en el cuestionario aplicado:

Figura 3

Palabras asociadas al concepto de ciudadanía infantil

Fuente: Elaboración propia

3.2. Escenarios de oportunidad

a) Identificación de los escenarios de participación de NNA:

Los escenarios de oportunidad para la participación de NNA (Figura 4) identificados por las personas informantes adultas en el cuestionario aplicado, se vinculan con: a) estructuras institucionalizadas que favorecen la participación infanto-juvenil (consejos, escuela, plenos infantiles, gobierno…); b) agentes de socialización (amistades, asociaciones, entorno…); y, c) espacios lúdicos o de ocio de NNA (deporte, voluntariado, cultura…).

Figura 4

Escenarios de oportunidad para la participación de NNA

Fuente: Elaboración propia

Mientras, en las narrativas de las entrevistas y los grupos de discusión identifican cinco escenarios de participación de NNA (Figura 5): órganos municipales, centros escolares, experiencias autogestionadas o impulsadas desde las instituciones. Sin embargo, y a pesar de la existencia de otros entornos de participación, de relación y/o socialización más acompasados con los tiempos y modos de relacionarse de la juventud actual, apenas se evidencian.

Figura 5

Escenarios de participación de niñas, niños y adolescentes

Fuente: Elaboración propia

b) Caracterización de los escenarios de oportunidad:

1. Órganos para la participación infantil y juvenil promovidos desde el gobierno local:

En Moeche y Tomiño, los consejos de participación representan el escenario principal donde NNA ejercen y practican su ciudadanía afirmando que “el Consejo Local de Infancia es un órgano consultivo vinculante a través del cual pueden participar. Son un canal de comunicación entre NNA y el ayuntamiento mediante el que nos trasladan sus propias inquietudes” (P1E); además, indican que “en Tomiño se hizo una renovación del Consejo Local porque los que estaban participando cumplieron la mayoría de edad (...). Ahora mismo son integrantes sobre 18” (P2E).

Así, en y desde estos órganos se desarrollan acciones orientadas a:

– Cuestiones y temas vinculados con el consejo: organización interna (propuestas, toma de decisiones, votaciones…) y planificación anual, manifestando que “Tomiño es grande y disperso, entonces lo que hacemos es que cada vez que se reúnen en presencial, se realiza votación entre el grupo del Consejo y deciden en qué sitio se quieren reunir” (P2E).

– Diseño de espacios y programaciones: remodelación de iniciativas y peticiones para la programación municipal, expresando que “ahora están en plena decisión de escoger a un artista para que haga un mural del que ellos han decidido la temática, el edificio. Esto ha sido algo que ha facilitado el propio gobierno” (D2E).

– Sensibilización y concienciación: educación viaria, relaciones intergeneracionales, medio ambiente, redes sociales (TikTok, Instagram, Twitter), indicando que “participamos de muchas maneras: con UNICEF, vamos al parlamento, proponemos actividades, hicimos un circuito de educación vial, nombramos calles...” (NO1D).

– Participación en encuentros con otros NNA: consejos municipales gallegos, encuentros autonómicos, estatales o promovidos por UNICEF, el Parlamento gallego, etc., afirmando que “tuvimos una reunión de varios consejos juntos hablando sobre el tema de bullying y debatiendo” (NO2D) o que “participamos en un encuentro de consejos de la infancia y adolescencia a nivel autonómico” (NA2D).

2. Los centros escolares:

Con relación a la participación de NNA en el marco escolar se infieren dos intencionalidades claras: la elección de representantes para los órganos de participación (CLIA), así como la colaboración en las acciones desarrolladas desde el consejo y/o el municipio, manifestando que “en nuestro colegio vino la dinamizadora del consejo y primero votamos quién iban a ser nuestros portavoces” (NO2D); y la promoción de la participación de estos colectivos en los centros educativos y la comunidad:

El pleno infantil es que, cada colegio, lo que hace es promover unas temáticas y una forma de trabajo por los centros que se anotan a principios de curso. Tratan unas temáticas que los niños tienen que intentar trabajar en el centro, y sobre esas temáticas llevan unas propuestas que las investigan en la ciudad. En el salón de plenos, la alcaldesa los recibe y atiende sus peticiones (T3E).

En este escenario, las acciones se enfocan a temáticas relacionadas con el diseño del espacio público, el medio ambiente, el diseño de propuestas para el pleno municipal y el estímulo del emprendimiento. Lo expresan indicando que “hicimos arquitectura participativa con objetos naturales para el patio. Pusimos bancos, esculturas hechas por nosotros en turnos. Fueron los chicos que lo organizaron haciendo esas cosas” (NO1D). Por tanto, predominan las formas de participación simple y consultiva, relegando la proyectiva a acciones puntuales; lo que les provoca cierto descontento, tal y como se evidencia en el siguiente comentario:

En sociales nos preguntan, ¿Qué deberíamos hacer para mejorar no sé qué de la ciudad? Y todos decíamos nuestras ideas, pero básicamente creo que en realidad las ideas se quedaron en el ejercicio. A nosotros nos suelen pedir una hoja entera llena de preguntas que las vas respondiendo, incluso con ideas y es que no vale para nada, porque lo haces, lo corrigen ¿y de qué te vale? ¿Para gastar una hoja de papel? (NA3D).

3. Experiencias promovidas por diferentes departamentos de la administración local con efecto en la comunidad:

El tercer escenario se caracteriza por la implementación de programas y propuestas vinculadas a diferentes departamentos municipales que solicitan la participación infanto-juvenil en:

– Voluntariado comunitario: un escenario en el que se concretan diferente tipo de intervenciones pues afirman que “tenemos un grupo de voluntariado local con muchos años de trayectoria, incentivado desde la Oficina de Información Juvenil (P2E); o que “en Bienestar Social está la oficina de Juventud que tiene un programa en el cual los jóvenes son voluntarios (P3E); incorporando la visión intergeneracional, pues afirman que “con ayuda de Servicios sociales, en Navidad la infancia le escribió cartas, primero a las personas mayores que estaban ingresadas en los dos centros de la tercera edad de Tomiño pero al final se extendieron a la población de más de 80 años” (T2E).

– Información y difusión de recursos y servicios municipales para la juventud, como las Antenas de información que “es una iniciativa formada por voluntarios jóvenes que se apuntan y hacen de informadores en diferentes lugares. Estas actividades hay que tenerlas en cuenta porque son grandes lanzadoras de participación, sobre todo, entre adolescentes” (P3E).

– Medio ambiente: en el que también se realizó alguna acción “casi más simbólica, que plantamos unos árboles” (NA2D).

– Convivencia: promoviendo intercambios entre escolares gallegos y portugueses considerando que “ha sido una buena experiencia. Lo hicimos con Portugal porque es el ‘Eixo Atlántico’. Hay un aspecto de convivencia, de conocimiento de otra cultura. Me parece que es una buena iniciativa” (T3E).

En estas acciones, la participación se concreta de diferentes formas: simple, consultiva y proyectiva; transitando —de manera simbólica o participando activamente— en algunas de las iniciativas propuestas, siendo protagonistas y corresponsables en su desarrollo y ejecución, tal y como expresan: “Yo participé en un proyecto de Adoquín, en una empresa de parques, haciendo como un esquema del parque” (NO3D).

4. Iniciativas autogestionadas por adolescentes en la comunidad:

Son aquellas experiencias que están —únicamente— impulsadas y lideradas por adolescentes, y que se vinculan a asociaciones culturales y deportivas; un escenario que solo se contempla en el ayuntamiento de Tomiño, cuyas acciones tienen una finalidad esencialmente lúdica, expresando que “asociaciones, como ‘Os Teixugos’, el festival Taíña, que están hechos totalmente por gente joven. Pero es más centrado en su ámbito cultural o deportivo; así, como el consejo, no hay nada más” (D2E).

5. Actividades extraescolares en el ayuntamiento:

El grupo de NNA también identifica lugares o espacios que favorecen la participación mediante la realización de actividades extraescolares en su ayuntamiento (deporte, música, baile…). En este caso, la forma de participación predominante es la simple, y se asocia a la asistencia de iniciativas diseñadas por personas adultas, manifestando que “Yo voy a clases de hip-hop. Algunas veces hace grupos de cuatro o cinco y la profesora nos enseña los pasos y los bailes, otras veces nosotros elegimos la música y ella nos enseña los pasos” (NA1D).

4. Discusión y conclusiones

Tal y como muestran los resultados, la ciudadanía de las infancias se asocia a los derechos, deberes y responsabilidades atribuidas a su edad. Con todo, siguen existiendo percepciones diferenciadas respecto al concepto —y sobre todo el ejercicio— de ciudadanía en sus comunidades locales de referencia. De ahí que demanden una mayor concienciación respecto al papel que pueden ejercer en los entornos comunitarios, pasando de interpretarse como destinatarios de acciones, a ser escuchados para obtener respuestas y que sus reivindicaciones cristalicen en propuestas de acción de su interés (Esteban y Novella, 2018). Unas demandas que se materializan en el deseo de incrementar su participación para ser reconocidas como personas del presente y no como agentes futuros.

Esta reivindicación atiende a los estándares mínimos propuestos por UNICEF (2019) y a las condiciones básicas para una participación ética, efectiva, valiosa y de calidad (Save the Children, 2017), con el fin de significarles como ciudadanía con agencia y competencia transformadora; un reconocimiento explícito de la ciudadanía que ha de conformar una reestructuración del tejido social. Así, y de acuerdo con Liebel (2021), el hecho de impulsar proyectos que favorezcan una ciudadanía activa de las chicas y chicos contribuye a la transformación —y redefinición— de estructuras y visiones adulto-céntricas que les excluyen; ya que —desde su óptica— el comportamiento adulto les provoca desmotivación e indiferencia, frente a la posibilidad de compartir acciones que generen interés y permitan aprender a participar participando, abriendo nuevas oportunidades para descubrir e implicarse en proyectos colectivos. Para ello, es necesario eliminar las barreras entre personas adultas y jóvenes, implicándose en procesos liderados por personas coetáneas (Esteban y Novella, 2018). Esta circunstancia reclama una autonomía progresiva de NNA en el camino hacia la ciudadanía (Ruiz, 2019), en aras de lograr la plena igualdad de derechos y construir sociedades más justas y democráticas. Una conquista que —según Gaitán y Liebel (2011)— deberá fundamentarse en el principio de la diferencia como grupo social.

En este afán por activar múltiples escenarios que favorezcan la participación infantil, se constata que el sistema escolar no es el lugar más idóneo para aprender ciudadanía y a participar (Aguado et al., 2018). En contraposición, el estudio de García et al. (2019) señala que —al menos en los centros educativos de Cataluña— el colectivo infantil se incorpora como socio en la gobernanza del centro, aunque su grado de participación en el funcionamiento sea menos reconocido. Pero también existen otras iniciativas que favorecen la participación de NNA en los centros educativos, configurando espacios reflexivos y dialógicos que permiten transformar la realidad educativa (Saiz-Linares et al., 2019) e involucrarse en procesos evaluativos (Pascual-Arias et al., 2022).

Los diferentes escenarios de participación identificados sugieren una institucionalización de la participación de los colectivos nobeles en los municipios estudiados, siendo los órganos de participación el canal dominante (exceptuando el caso de A Coruña); alineando sus acciones con las funciones de representar, proponer y diseñar propuestas (Trilla y Novella, 2011), así como de sensibilizar y concienciar a los diferentes niveles (Novella et al., 2021a). No obstante, la figura adulta facilita la organización de proyectos y/o experiencias participativas, en detrimento de las lideradas y/o autogestionadas por NNA, por lo que destaca la participación consultiva y proyectiva (Trilla y Novella, 2001), siendo Tomiño el único que cuenta con un liderazgo adolescente que vincula sus acciones al ámbito cultural y deportivo. En este sentido, y aun considerando que todas las formas de participación son loables y necesarias, es preciso incorporar metodologías que promuevan el pensamiento crítico-reflexivo, concertando acciones comprometidas desde prácticas implicativas (Llena y Novella, 2018). Se trata de alentar la participación proyectiva y la metaparticipación, caracterizadas por basarse en la reflexión en, para y sobre la acción; convirtiéndose en mecanismos que facilitan la toma de decisiones colegiadas y ayudan a planificar las acciones a implementar. En otras palabras, NNA tienen que construir y modelar su propia participación, asumiendo un rol investigador/evaluador de sus prácticas para progresar en su protagonismo y liderazgo (Riádigos y Gradaílle, 2023).

NNA también identifican espacios que favorecen su participación mediante la realización de actividades extraescolares (deporte, música, baile…) que posibilitan mayor implicación a nivel comunitario (Gairín y Galdames, 2023). En este caso, la forma predominante de participación es la simple, y se asocia a la asistencia de iniciativas diseñadas por otras personas adultas (Cano et al., 2019), identificando experiencias de ocio que acontecen en los barrios de referencia y el espacio público. Pero también es necesario considerar otros espacios educativos como las familias o los entornos digitales (Cho et al., 2020; De la Garza et al., 2019), ya que —en las últimas décadas— se han convertido en un espacio participativo al servicio de la ciudadanía más joven (Novella et al., 2021b). Con todo, y a pesar de que las redes sociales cambiaron el sentido y significado de la participación infanto-juvenil, son capaces de estimular su compromiso y la acción social (García et al., 2014) transformando las relaciones a nivel individual y social, la información y comunicación, la interacción entre ciudadanía y gobiernos, o la participación cívica (UNESCO, 2019; UNICEF, 2020). Unos cambios que —al margen de las jerarquías tradicionales— configuran nuevas herramientas para el emprendimiento social y político.

En cualquier caso, atendiendo a la clasificación de Trilla y Novella (2001), la participación consultiva y proyectiva siguen constituyendo las opciones mayoritarias; puesto que no sólo se debaten determinados temas, sino que se implican activamente en las diferentes fases que comporta la ejecución de proyectos en la comunidad, materializándose en propuestas de voluntariado, difusión y convivencia. La revisión elaborada por Mateos et al. (2022) sobre el alcance de las experiencias dirigidas por NNA se apoya en la diversidad de entornos participativos dirigidos por estos colectivos, destacando los escenarios ambientales y urbanísticos; siendo las experiencias relacionadas con el cambio y la emergencia climática, el cuidado y la protección del medio ambiente (por ejemplo, el movimiento Fridays For Future) las predominantes (Novella y Sabariego, 2020).

La participación ciudadana de las infancias en los municipios implica compromiso político, técnico y profesional (Novella et al., 2023); de ahí la responsabilidad de la administración para asumir y ejercer su agencia educativa. Para ello, y en aras de ampliar el estudio, sería deseable realizar un abordaje integral y holístico que contemple los nuevos escenarios de participación (los entornos digitales), promover programas municipales de educación para la ciudadanía (Crespo et al., 2021; UNICEF, 2020) así como analizar —desde una perspectiva comparada— otros contextos en los que las chicas y los chicos concretan su participación en el ejercicio de su ciudadanía.

En definitiva, es necesario generar nuevas formas de colaboración entre los equipos de gobierno y los grupos de participación infantil, además de potenciar más oportunidades para ejercer una ciudadanía activa y activista. En este desafío, el vínculo entre educación-participación-ciudadanía resulta esencial para promover el ejercicio de los derechos democráticos, impulsando una mayor implicación de NNA en el diseño de las políticas públicas para convertirse en auténticos agentes de cambio y transformación de sus comunidades (Twum-Danso, 2023). Un quehacer pedagógico y social que contribuirá a mejorar la democracia local desde un enfoque de derechos e inclusión de la infancia y la juventud.

Referencias bibliográficas

Aguado, T., Melero, H. S., & Gil, I. (2018). Spaces and practices of citizen participation: educational proposals from an intercultural perspective. RELIEVE, 24(2), 1-21. http://doi.org/10.7203/relieve.24.2.13194

Apud, A. (2001). Participación infantil. Colección Enrédate con UNICEF, formación de profesorado. UNICEF.

Cano, A. B., Pose, H., y Gil-Jaurena, I. (2021). Impactos de las experiencias municipales de participación infantil y adolescente según los técnicos y técnicas locales. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 38, 77-88. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.38.05

Cano, A. B., Sabariego, M., y Folgueiras, P. (2019). La participación comunitaria de los jóvenes en contextos urbanos vulnerables: aportaciones desde un diagnóstico colaborativo en el área metropolitana de Barcelona (España). OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 14(2), 313-342. https://doi.org/10.14198/OBETS2019.14.2.02

Casas, F., González, M., Montserrat, C., Navarro, D., Malo, S., Figuer, C., y Bertran, I. (2008). Informe sobre experiencias de participación social efectiva de niños, niñas y adolescentes. Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones.

Castellanos, J. (2022). Participación ciudadana en contextos digitales. En J. Sierra-Rodríguez, F. Reviriego y J. Tudela (Eds.), Escenarios de participación ciudadana. Una visión multinivel (pp. 193-217). Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.

Cho, A., Byrne, J., & Pelter, Z. (2020). Digital civic engagement by young people. Unicef Office of Global Insightand Policy. https://uni.cf/3p3dKtv

Crespo, F., Esteban, M., Martínez, M., Noguera, E., y Novella, A. (2021). Ciudadanía, valores y participación. Infancia y Adolescencia. En M. R. Belando (Coord.), Participación cívica en un mundo digital (pp. 97-116). Dykinson.

De la Garza, D., Peña, J., & Recuero, F. (2019). Online political participation of young people in Mexico, Spain and Chile. Comunicar, 27(61), 83-92. https://doi.org/10.3916/c61-2019-07

Dias, T., & Potter, J. (2016). Media education as a strategy for online civic participation in Portuguese schools. Comunicar, 24(49), 9-18. https://doi.org/10.3916/c49-2016-01

Doğanay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. En M. Print & D. Lange (Eds.), Schools, curriculum and civic education for building democratic citizens (pp. 19-39). Sense Publishers.

Esteban, M. B., y Novella, A. (2018). Jóvenes, participación y democracia: retos propositivos expuestos por la juventud. RELAPAE, 9(5), 110-124. https://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae/article/view/228

Esteban, M. B., Novella, A., & Martínez, M. (2022). Principle of progressive autonomy, participation, and recognition of agency. Substantive citizenship in the transition from childhood to adolescence. Foro de Educación, 20(1), 134-157. https://doi.org/10.14516/fde.929

Gairín, J., y Galdames, M. (Eds.) (2023). La participación de los diferentes actores en la gestión educativa en Iberoamérica. Universitat Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2023/286801/Informe_RedAGE2023.pdf

Gaitán, L. (2018a). Los derechos humanos de los niños: ciudadanía más allá de las “3Ps”. Sociedad e Infancias, 2, 17-37. https://doi.org/10.5209/SOCI.59491

Gaitán, L. (2018b). Representaciones sociales de infancia y ciudadanía: entre el antagonismo y el cambio. En A. Llena y A. M. Novella (Coords.), Impulsar la participación infantil. Los consejos de infancia y adolescencia (pp. 33-50). Graó.

Gaitán, L., y Liebel, M. (2011). Ciudadanía y derechos de participación de los niños. Síntesis.

Gajardo, K., y Torrego, L. (2022). Análisis de una experiencia de prácticas cotidianas de democracia en educación infantil. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 34(1), 139-165. https://doi.org/10.14201/teri.25174

García, L., Boqué, M. C., y Alguacil, M. (2019). La participación infantil en centros educativos de Cataluña desde la perspectiva de la dirección escolar. En J. Longás y J. Vilar (Coords.), La Pedagogía Social en un entorno VICA: ¿Viejos problemas, nuevas perspectivas? XXXII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social (pp. 393-396). Blanquerna.

García, M., Del Hoyo, M., & Fernández, C. (2014). Engaged youth in Internet. The role of social networks in social active participation. Comunicar, 43, 35-43. https://doi.org/10.3916/C43-2014-03

Graziella, O., y Rivera, J. R. (2018). Construcción de ciudadanía: la educación desde la infancia encaminada a la inclusión social. Nueva Época, 44, 52-71. https://doi.org/10.32399/rtla.12.44.587

Guichot, V. (2013). Participación, ciudadanía activa y educación. Teoría de la Educación, Revista Interuniversitaria, 25(2), 25-47. https://doi.org/10.14201/11572

Guichot, V. (2014). Reconstruir la ciudadanía. Editorial Dykinson.

Hamui, A., y Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales. Investigación en Educación Médica, 2(5), 55-60. https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72683-8

Hart, R. (1992). La participación de los niños. De la participación simbólica a la participación auténtica. UNICEF.

INE (2024). Cifras oficiales de población de los municipios españoles. https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525

Lansdown, G. (2005). ¿Me haces caso? El derecho de los niños pequeños a participar en las decisiones que les afectan. Bernard van Leer Foundation.

Lawt, R., & Biesta, G. (2006). Citizenship-as-Practice: The Educational Implications of an Inclusive and Relational Understanding of Citizenship. British Journal of Educational Studies, 54(1), 34-50. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2006.00335.x

Liebel, M. (2006). Los movimientos de los niños y niñas trabajadores. Un enfoque desde la Sociología. Política y Sociedad, 43(1), 15-123. https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0606130105A

Liebel, M. (2021). Children’s cities. From pedagogical mise enscène to the appropiation of the city. Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria, 38, 89-97. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.38.06

Lister, R. (2007a). Inclusive Citizenship: realizing the potential. Citizenship Studies, 11(1), 49-61. https://doi.org/10.1080/13621020601099856

Lister, R. (2007b). Why Citizenship: Where, When and How Children? Theoretical Inquiries in Law, 8(2), 693-718. https://www7.tau.ac.il/ojs/index.php/til/article/view/650

Llena, A., y Novella, A. (2018). El acompañamiento socioeducativo en la participación ciudadana. Los componentes pedagógicos en los consejos de infancia y adolescencia. En A. Llena & A. Novella (Coords.), Impulsar la participación infantil: Los consejos de infancia y adolescencia (pp. 97-120). Graò.

Mata, P., Ballesteros, B., y Padilla, M.T. (2013). Ciudadanía participativa y transformadora: análisis de discursos y propuestas de aprendizaje. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 25(2), 49-68. https://doi.org/10.14201/11573

Mata, P., Gil, I., y Aguado, T. (Coords.). (2018). Ciudadanías. Aprendizaje de la ciudadanía activa: discursos, experiencias y propuestas educativas. UNED.

Mateos, T., Sánchez, E., Gil, I., & Romero, C. (2022). Child‐Led Participation: A Scoping Review of Empirical Studies. Social Inclusion, 10(2), 32-42. https://doi.org/10.17645/si.v10i2.4921

Melero, H.S., Sánchez, E., Esteban, M.B., y Martínez, M. (2021). Infancia, adolescencia y participación ciudadana en los municipios. La mirada de figuras técnicas y cargos electos. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 38, 47-60. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.38.03

Murden, A., y Cadenasso, J. (2018). Una aproximación a los procesos de construcción de subjetividad. CEPAL-Fundación SM. https://bit.ly/2ZeaalB

Novella, A. (2008). Formas de participación infantil: la concreción de un derecho. Educación social, 38, 77-98. https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/165587

Novella, A., Agud, I., Llena, A., y Trilla J. (2013). El concepto de ciudadanía construido por jóvenes que vivieron experiencias de participación infantil. Bordón, 65(3), 93-108. https://doi.org/10.13042/23166

Novella, A., Mateos, T., Crespo, F., y López, A. (2021a). Escenarios de participación de la infancia: oportunidades para la coproducción en los municipios. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 38, 61-76. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.38.04

Novella, A., Romero, C., Barba, M., & Quirós, A. (2023). Enablers, barriers and proposals for child participation in Spanish municipalities. Bordón, 75(2), 105-121. https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.96430

Novella, A., Romero, C., Melero, H., y Noquera, E. (2021b). Participación infantil, política local y entorno digital: Visiones y usos en municipios españoles. Comunicar, 69(29), 33-43. https://doi.org/10.3916/C69-2021-03

Novella, A., y Sabariego, M. (Eds.) (2020). Infancia y participación. Por una ciudadanía activa e inclusiva. Informe de Resultados. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13296335.v2

Pascual-Arias, C., Molina-Soria, M., López-Pastor, V., y Hortigüela-Alcalá, D. (2022). Participación del alumnado en la elaboración del examen teórico: análisis de resultados. Revista Complutense de Educación, 34(2), 379-388. https://doi.org/10.5209/rced.79327

Pauliina, K., Bronwyn, E., y Häkli, J. (2020). Ciudadanía vivida: conceptualizar un campo emergente. Citizenship Studies, 24(6), 713-729. https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1739227

Pavez, I. (2014). Los derechos de la infancia en la era de Internet. América Latina y las nuevas tecnologías. Naciones Unidas. http://hdl.handle.net/11362/37049

Ramírez, M., y Contreras, S. (2014). Deconstruyendo la noción de infancia asociada a ciudadanía y participación. Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, 10(1), 91-105. https://bit.ly/3lXOF3j

Ramiro, J., y Alemán, C. (2016). ¿El surgimiento de un nuevo sujeto de ciudadanía? Aportaciones teóricas al debate contemporáneo sobre los derechos de los niños. Papers, 101(2), 169-193. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2218

Riádigos, X., & Gradaílle, R. (2023). The Forum for the participation of children and teenagers in Teo: A socio-educational context that enables children’s right to participation. Children and Youth Services Review, 153, 107112. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107112

Ruiz, S. (2019). Infancia, derechos humanos y ciudadanía. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 30(2), 61-80. https://doi.org/10.15359/rldh.30-2.3

Sabariego, M., Pose, H., Sánchez, E., y Buxarrais, M. ª R. (2023). La participación de la infancia y la adolescencia en la municipalidad. Discursos y estrategias políticas en Andalucía, Catalunya y Galicia. Bordón, Revista de Pedagogía, 75(2), 123-141. https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.96468

Saiz-Linares, Á., Ceballos-López, N., y Susinos-Rada, T. (2019). Voz del alumnado y mejora docente. Una investigación en centros educativos en Cantabria. Revista Complutense de Educación, 30(3), 713-728. https://doi.org/10.5209/rced.58883

Save the Children (2017). Condiciones básicas para la participación de la niñez efectiva, ética y significativa. Save the Children.

Seguro, V. (2016). Con voz: derechos de participación y autonomía en la niñez. [Tesis doctoral]. Universidad Autónoma de Madrid. http://hdl.handle.net/10486/676769

Simons, H. (2011). El estudio de caso: teoría y práctica. Morata.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.

Tresseder, P. (1997). Empowering children and young people. Training manual. Save the Children.

Trilla, J., y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137-164.

Trilla, J., y Novella, A. (2011). Participación, democracia y formación para la ciudadanía. Los consejos de infancia. Revista de Educación, 356, 23-43. http://hdl.handle.net/11162/92218

Twum-Danso, A. O. (2023). Adults in Charge: The limits of formal child participatory processes for societal transformation. En B. Sandin, J. Josefsson, K. Hanson, & S. Balagopalan (eds.), The Politics of Children’s Rights and Representation (pp. 59-80). Palgrave Macmillan. Advance online publication. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-04480-9_3

UNESCO (2019). Enseñando y aprendiendo para una participación transformadora. UNESCO. https://bit.ly/3aVOVev

UNICEF (2003). Estado Mundial de la infancia 2003. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://doi.org/10.18356/dc55dff3-es

UNICEF (2019). Child and Youth Participation: Options for Action. United Nations Children’s Fund. UNICEF.

UNICEF (2020). Ciudades Amigas de la Infancia. https://ciudadesamigas.org/municipioamigo-infancia/participacion-infantil/

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 237-269. https://www.jstor.org/stable/3699366

_______________________________

1 En este trabajo cuando se alude a infancia y adolescencia se hace referencia a toda persona menor de 18 años. Se decide priorizar el término infancia o el acrónimo NNA para facilitar la lectura.

2 Esta investigación se ha realizado en el marco de las Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Universidades de España (FPU21/00667).

3 En el glosario del Instituto Nacional de Estadística (INE) los municipios grandes son aquellos que superan los 50.000 habitantes.