ISSN: 1130-3743 - e-ISSN: 2386-5660

DOI: https://doi.org/10.14201/teri.31881

PEDAGOGÍAS SALVAJES: NUEVAS CONCEPCIONES PARA UNA ONTOLOGÍA RELACIONAL EN EDUCACIÓN

Wild Pedagogies: New Conceptions for Relational Ontology in Education

Judit ALONSO DEL CASAR

Universidad de Salamanca. España.

judit_alonso@usal.es

https://orcid.org/0009-0001-0485-3196

Fecha de recepción: 21/02/2024

Fecha de aceptación: 17/07/2024

Fecha de publicación: 01/01/2025

Cómo citar este artículo / How to cite this article: Alonso del Casar, J. (2025). Pedagogías salvajes: nuevas concepciones para una ontología relacional en educación [Wild Pedagogies: New Conceptions for Relational Ontology in Education]. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 37(1), 45-63. https://doi.org/10.14201/teri.31881

RESUMEN

El concepto de ‘Pedagogías salvajes’ parece un oxímoron a primera vista. Quizás porque en Pedagogía hemos heredado cierta preferencia por lo cultivado, lo planificado, lo civilizado y lo domesticado, no es de extrañar que nuestras percepciones entren en conflicto con lo indómito o incluso con lo espontáneo, que son algunos de los atributos con que hemos definido a lo “salvaje” como un símil de lo que también yace falto de educación. Sin embargo, acotando entre un total de seis bases de datos (Education Resourcer Information Center (ERIC), Dialnet, Scopus, Web of Science (WoS), Scielo y ProQuest), se pudo comprobar que los vínculos entre la Pedagogía y lo salvaje se han actualizado recientemente en Educación Ambiental a partir del concepto de “Wild Pedagogies”. Una forma que emerge entre la literatura de Ciencias Sociales en inglés y que busca dar protagonismo a otras voces más-que-humanas para romper así con los estereotipos que han sido promovidos por las culturas occidentales y el statu quo en cuanto a la instrumentalización de la naturaleza en tiempos de paradigmas con predominancia antropocéntrica. Con ello, sus bases relacionales priorizan enfoques menos centrados en el ser humano y dicen dar paso a nuevas ontologías en educación. Este trabajo se sitúa dentro de la contextura educativo-ambiental que le da cobijo y significación teórica al término originario, además de ser una propuesta de reflexión para la Teoría de la educación como un análisis bibliográfico que converge con el nicho de reflexiones que se extraen de las que son sus seis piedras angulares hasta el año 2022: (#1) Co-profesor; (#2) La complejidad, lo desconocido y la espontaneidad; (#3) Localización de lo salvaje; (#4) Tiempo y práctica; (#5) Cambio socio-cultural; (#6) Construyendo alianzas y Comunidad Humana; y hasta el año 2024: (#7) Aprender a amar, cuidar y ser compasivo; y (#8) Ampliar la imaginación.

Palabras clave: pedagogías salvajes; pedagogía; educación ambiental; salvaje; antropoceno; ciencias sociales.

ABSTRACT

The concept of ‘Wild Pedagogies’ seems an oxymoron at first glance. Perhaps because in pedagogy we have inherited a certain preference for the cultivated, the planned, the civilised and the domesticated, it is not surprising that our perceptions conflict with the untamed or even the spontaneous, which are some of the attributes with which we have defined the “wild” as a simile of what is also lacking in education. However, by narrowing down a total of six databases (Education Research Information Center (ERIC), Dialnet, Scopus, Web of Science (WoS), Scielo and ProQuest), it was found that the links between pedagogy and wilderness have recently been updated in Environmental Education through the concept of “Wild Pedagogies”. A form that emerges among the Social Science literature in English and that seeks to give prominence to other more-than-human voices in order to break with the stereotypes that have been promoted by Western cultures and the status quo regarding the instrumentalisation of nature in times of predominantly anthropocentric paradigms. In doing so, its relational foundations prioritise less human-centred approaches and claim to give way to new ontologies in education. This work is situated within the educational-environmental context that gives shelter and theoretical significance to the original term, as well as being a proposal for reflection for the Theory of education as a bibliographical analysis that converges with the niche of reflections that are extracted from what are its six cornerstones until the year 2022: (#1) Co-Teaching; (#2) Complexity, the Unknown and Spontaneity; (#3) Locating the Wild; (#4) Time and Practice; (#5) Socio-Cultural Change; (#6) Building Partnerships and Human Community; and through 2024: (#7) Learning to Love, Care and Be Compassionate; and (#8) Expanding the Imagination.

Keywords: wild pedagogies; pedagogy; environmental education; wild; anthropocene; social sciences.

1. INTRODUCCIÓN

La educación, y más concretamente la Pedagogía, han sido domadas en exceso. Aun así, la posibilidad que existe de que ocurra lo uno sin lo otro, es una cuestión de perspectiva. “Domar”, que proviene etimológicamente de la forma latina “domāre”, obedece a varias definiciones y contextos. Bien sabemos que se sujeta, se amansa y se hace dócil al animal a base de premeditada fuerza de ejercicio y enseñanza; que también se sujetan y se reprimen las pasiones y las conductas que resultan desordenadas; que se doman, incluso, algunos objetos del mundo material con el fin de darles flexibilidad y holgura; y que, cuando se busca domesticar a ese alguien –humano–, lo que se pretende es moderar la aspereza de su carácter (Real Academia Española, 2022).

Son, por tanto, muchas, las cosas que podrían someterse a las exigencias de una voluntad ajena. Sin embargo, conviene detenerse en la relación que existe entre las características de lo otro más-que-humano y aquello que se cree que debe ser transformado o domado. Los atributos y lógicas asociados a los miembros de la comunidad biótica, esto es: a la flora, a la fauna, a la tierra sobre la que hoy caminamos ya erguidos, y, a fin de cuentas, al mundo natural en general, se perciben como una extrañeza. Son un peligro para la voluntad dominante. El humano, que es quien somete otras formas de ser a la suya propia, busca humanizar y acabar con lo que considera es opuesto al uso de su distinguida razón. Es por tanto lo salvaje: (i) dicho de una planta, si crece sin ser cultivada; (ii) dicho de un animal, si no es domesticado o es feroz; (iii) dicho de un terreno, si es montañoso, áspero y no cultivado; (iv) dicho de una actitud o de una situación, si no está controlada o dominada; (v) lo primitivo y no civilizado; (vi) lo que encontramos falto de educación o incluso ajeno a las normas sociales; (vii) lo que es cruel o inhumano (Real Academia Española, 2022). Este despliegue de circunstancias nos insta a analizar los aspectos fundamentales de lo “salvaje” en relación con la Pedagogía, así como el hecho de que el término haya adquirido desde tiempos remotos un renombre que es contrario a todo lo que tenga que ver con lo humano. He aquí un ejemplo: ¿podría acaso la Pedagogía ser salvaje? Situemos entonces nuestro propósito en esta pregunta. Tratando eso sí, de abrirnos camino entre los modos de hacer y pensar el lado más silvestre y desenfrenado de esta ciencia, si es que fuera posible hacerlo, al menos, sin correr el riesgo de remontarnos a sus momentos prelógicos. Todo ello hará que se proponga un guiño al tópico que estamos a punto de presentar: “Wild Pedagogies”, cuya traducción al castellano como “Pedagogías salvajes” carece de una identidad propia dentro de nuestra literatura hispana de Ciencias Sociales. Y que contrasta bastante con la situación en la que se encuentra el término entre la literatura de Ciencias Sociales en inglés, donde se desenvuelve desde hace no mucho vinculándose al conocimiento de la Educación Ambiental1.

No es extraño sentir cierta desconfianza frente a lo indómito, especialmente cuando sabemos de muchas partes de la Pedagogía que perecerían sin el control o la sistematización, entre otras cosas: el fin de la acción pedagógica o el surco de la intencionalidad, lo que nos lleva ante una presentación de “Wild Pedagogies” que es cuanto menos desafiante para la Teoría de la educación.

Wild Pedagogies2 se trata nada menos que de un enfoque y un proyecto que encuentra su inspiración de manera subversiva en el mundo de «lo salvaje», reconociéndolo como una fuente de conocimiento y experiencia; como si tal fuera un proceso de autoorganización capaz de generar sistemas y organismos inteligentes que permanecen bajo las restricciones de –y que constituyen componentes de– otros sistemas salvajes de mayor magnitud (Jickling et al., 2018b). Sus raíces, por tanto, se ambientan en la corriente fenomenológica y en la experiencia subjetiva. Y esto hace que sus primeras andaduras por la comprensión del ámbito de realidad educación se orienten al porqué de que se le deba otorgar al mundo natural un nuevo papel dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Matices que nos son sugerentes para valorar otras formas de ontología relacional en educación. Aunque a nuestro parecer, habrá que ver si algo dañinas para las bases gnoseológicas de la Pedagogía.

En lo que acabamos de referir se encuentra el verdadero eje sistémico que nos interesa remarcar como “clave”: educación y naturaleza, porque las mentes, como la cultura, maduran con la tierra (Paulsen et al., 2022). Conviene entonces para este análisis aquello de “dejarnos hacer”, para ver qué ocurre con esta familia de conceptos pedagógicos «salvajes», que aparecen entre la nueva literatura postmoderna y que parece que cada cual tiene una función estratégica dentro del orden que les caracteriza. Dicho así y quizás tomando algo de perspectiva, comenzaremos presentando la palabra “wilderness”, que significa “naturaleza salvaje” en español, y que remonta sus orígenes al inglés antiguo, concretamente a la forma “wildoerness”. Nace así lo que hoy conocemos por “Wild” –termino anglosajón que se traduce por “salvaje”– y cuya semántica nos deja que: “wil” está vinculado a la naturaleza o voluntad, “doer” a la bestia o hacedor y “ness” a lugar o calidad (Foreman, 2014, citado en Jickling et al., 2018b). Este punto de partida avista el sentido que tiene para esta narratividad el culto a lo natural, y por eso se hace imprescindible continuar añadiendo que Wild Pedagogies busca renegociar un mensaje ecológico insuficiente y obsoleto. Para lograrlo, su literatura se impregna de cierto sentido romántico que desafía lo convencional; invitando a la especie humana a imaginar lo que supondría para la educación, escapar de la era del Antropoceno.

‘Wild’ es el participio pasado de ‘to Will’; un caballo ‘salvaje’ es un caballo ‘voluntario’ u obstinado, uno que nunca ha sido domado o enseñado a someter su voluntad a la voluntad de otro; y así con un hombre (Trench, 1853, citado en Blenkinsop y Ford, 2018a, p. 311).

Ahora bien, ¿qué se dice en la literatura de Ciencias Sociales sobre la teoría de Wild Pedagogies? Es evidente que esta cuestión nos sugiere un desafío prioritario para obtener resultados novedosos en el campo de la Pedagogía y la Educación Ambiental en España. En virtud de lo anterior, se propone como objetivo general aquello de analizar los fundamentos pedagógicos y filosóficos de la teoría de Wild Pedagogies. Y dando respuesta a este propósito primario se han definido una serie de objetivos específicos, (OE) tales como: (OE1) discernir entre el papel que se le atribuye al educador y al educando en la teoría de Wild Pedagogies; (OE2) analizar las implicaciones prácticas y éticas de la teoría de Wild Pedagogies; (OE3) identificar los factores geográficos y ecológicos sobre los que se fundamenta la teoría de Wild Pedagogies; (OE4) estudiar las concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que propone la teoría de Wild Pedagogies; (OE5) explorar los objetivos educativos que persigue la teoría de Wild Pedagogies; y, (OE6) identificar las concepciones de evaluación educativa que sustentan la teoría de Wild Pedagogies.

2. UNA REVISIÓN NARRATIVA DE LA LITERATURA CON CIERTA INFLUENCIA SISTÉMICA

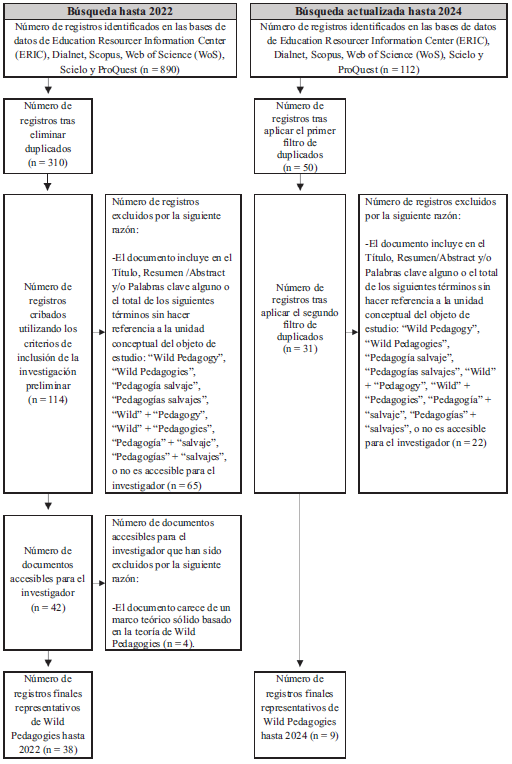

A expensas de una comprensión más completa de lo que significaba en sí Wild Pedagogies, se diagnosticó la necesidad de llevar a cabo una Revisión Narrativa de la Literatura que permitiera analizar una muestra específica y representativa de sus documentos. Para la búsqueda de dicha producción tomamos un número de seis bases de datos potencialmente relevantes en Ciencias Sociales: Education Resourcer Information Center (ERIC), Dialnet, Scopus, Web of Science (WoS), Scielo y ProQuest. En un primer momento, en el año 2022, se obtuvo una cantidad total de 890 documentos que, tras llevar a cabo una exclusión de duplicados, se vieron reducidos a un total de 310. Sobre estos 310 documentos se aplicaron los criterios de elegibilidad que pertenecían a un mapeo preliminar3, obteniéndose de este modo un total de 114 documentos. Sobre la consecución de estos primeros resultados, llámense entonces “piloto”, se añadió un segundo filtro de criterios de elegibilidad, que son los que le son propios a esta revisión narrativa. Así, continuando con la estructura planteada, se pretendió perfeccionar la estrategia de selección con el fin de identificar aquellos documentos que: i) incluyeran en el Título, Resumen/Abstract y/o Palabras clave, alguno o el total de los siguientes términos haciendo referencia a la unidad conceptual del objeto de estudio: “Wild Pedagogy”, “Wild Pedagogies”, “Pedagogía salvaje”, “Pedagogías salvajes”, “Wild” + “Pedagogy”, “Wild” + “Pedagogies”, “Pedagogía” + “salvaje”, “Pedagogías” + “salvajes”; ii) fueran accesibles para el investigador; y, iii) dispusieran de un marco teórico sólido basado en la teoría de Wild Pedagogies. El acervo de textos que cumple con estos condicionantes hasta el año 2022 nos deja un total de 38 resultados. Pero en un segundo momento, su actualización temporal hasta el 2024, que es un criterio de elegibilidad que se sumaría a toda la tanda anterior, aportaría un total de 9 resultados finales (véase Figura 1).

FIGURA 1

DIAGRAMAS DE FLUJO

3. LO QUE DICE Y AÑADE WILD PEDAGOGIES

Con el objetivo de identificar posibles líneas temáticas emergentes relacionadas con el tópico central y así cumplir con los objetivos prefijados, presentamos este apartado que se ordena según las piedras angulares y/o piedras de toque4 de Wild Pedagogies, que suman un total de ocho hasta el año 2024.

3.1. Piedra #1 – Co-profesor (OE1)

Tradicionalmente, la voluntad propia del maestro humano ha sido la que ha dominado el escenario pedagógico. Una concepción que no sufriría cambio alguno hasta bien entrado el siglo XX (Quay y Jensen, 2018). Fue a partir de entonces cuando comenzó a hablarse del modelo de educación basada en el alumno –también humano– que sigue vigente en la actualidad (Ketlhoilwe y Velempini, 2021; Quay y Jensen, 2018; Quay, 2021). La respuesta al propósito número uno no puede dejar de ser, con base en estos entendimientos, esencial. Y, aunque son diversos los dualismos que nublan nuestra percepción del mundo, nos enfrentamos al conflicto que existe entre el papel de sujeto y el de objeto, así como el que tienen los seres humanos y seres no humanos. Una vez propuesta la afirmación de “la naturaleza como Co-profesor” (Blenkinsop y Ford, 2018a; Green y Dyment, 2018; Jickling y Blenkinsop, 2020b; Jickling y Morse, 2022; Jickling et al., 2018b; Quay y Jensen, 2018; Winks y Warwick, 2021) se descubre la solución que propone Wild Pedagogies para acabar con la tendencia androgénica del mal cosificar o personificar todo ser, entidad o “materia” que pueda encontrarse detrás del proceso pedagógico del “enseñar”. Ya en el ámbito del antropomorfismo, explicaba Dewey, el niño es el experimentador, “quien” experimenta como “sujeto” de la educación, mientras que el conocimiento y las habilidades del currículo son el “qué” –se aprende o se enseña– como “objeto” de ese sujeto (Dewey, 1913, citado en Quay, 2021).

Lo problemático de todo esto, al hilo de nuestro cometido es que, los no humanos, o si se prefiere, más-que-humanos, son cosificados por las propias políticas y prácticas educativas a través del plan de estudios (Matsagopane, 2024). Se habla incluso de que los objetos –erróneamente considerados como naturales–, se introducen en el aula como parte de –y en parte por– la Educación Ambiental de una forma peligrosamente reduccionista. Esto mismo podría justificarse con el término al que se refiere Quay (2021), por “razonamiento antropomórfico” (p. 10). Transmitiéndose que la labor de repensar el papel de todos los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje será en vano a menos que nos esforcemos por desarrollar de forma simultánea e interconectada nuevos modos de pensar la Teoría de la Educación Ambiental (Blenkinsop y Ford, 2018b); será entonces cuando lo relacional, lo crítico y la dimensión existencial se conviertan en fuerzas que desafíen y promuevan la revolución que tanto necesitamos. Un cambio que comenzará a tomar forma cuando: (i) el maestro humano dé, activamente, un paso atrás (Willis et al., 2024); y (ii) permita que los seres más-que-humanos se comuniquen con él y con los estudiantes. Algo que, en palabras del filósofo Nӕss (1989), vendría a ser una invitación a la apertura de nuestro “yo ecológico”.

Por la línea que marcó el carácter de este punto, confirmamos que cuando Wild Pedagogies concibe a la naturaleza como un Co-profesor, lo que nos está queriendo decir, es que ésta ocupa el centro de atención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva no solo una descentralización de papeles y funciones tanto del profesor como del alumno humanos, sino que nos introduce bruscamente a una perspectiva ecocéntrica (Jickling y Blenkinsop, 2020b; Jickling et al., 2018b; Kuchta, 2022; Nerland y Aadland, 2022; Quay, 2021). Desde esta visión, los estudiantes necesitan la ayuda de un guía –profesor humano– para imaginar y pseudoexperimentar nuevas formas de estar en el mundo natural –con el profesor más-que-humano–; sin olvidar que, el propio profesor humano es quien pone en práctica su propio activismo como muestra de su Pedagogía salvaje (Jickling et al., 2018b; Kuchta, 2022). Frente a estas ideas es inevitable que surjan interrogantes como el que plantea Quay (2021), en relación con la re-negociación de papeles: “¿Cómo puede ocurrir el descentramiento de los humanos en la educación, sin negar al mismo tiempo a los humanos?” (p. 8).

3.2. Piedra #2 – La complejidad, lo desconocido y la espontaneidad (OE2)

Las preocupaciones ecológicas planteadas por el posthumanismo y los nuevos materialismos son complejas e incumben a las presentes y futuras generaciones. Del mismo modo, las implicaciones prácticas y éticas de Wild Pedagogies en la infancia e incluso también ya probada su eficacia con esta denominación en niveles universitarios (Krigstin et al., 2023) van en la línea del reflejo del giro post-humano (Jickling et al., 2018b; Maistry et al., 2023; Paulsen et al., 2022; Pierce y Telford, 2023). Resaltemos entonces algunos puntos críticos del conjunto de las propuestas de Paulsen et al. (2022), para dar respuesta al segundo propósito de este análisis:

Que los educadores científicos y ambientales han adoptado dentro de este enfoque posthumanista las preocupaciones, entre otras, de Donna Haraway acerca de cuándo las especies se encuentran o, qué ocurre con las especies compañeras (Jickling y Blenkinsop, 2020a; Morse et al., 2021b; Paulsen et al., 2022).

Que en sus concepciones sobre la educación se incorporan ideas del realismo agencial de la filósofa Karen Barad y su metodología difractiva (Paulsen et al., 2022). Conexión que se hace evidente en la constante alusión que hace Wild Pedagogies a la reestructuración de la imagen de la naturaleza como Co-profesor con el objetivo de crear relaciones diferentes entre nosotros, y un mundo que no es independiente de nuestra experiencia (Smit y Veerbeek, 2023), lo que hace que Wild Pedagogies se sienta identificada con otras pedagogías como Friluftsliv5 que son ecocéntricas. En tanto que lo central de la pedagogía Friluftsliv es el medio ambiente, llama la atención que se haya reconocido recientemente a esta pedagogía como si tal fuese parte de Wild Pedagogies, o de manera viceversa, que Wild Pedagogies es una parte integrada de las pedagogías Friluftsliv. De hecho, desde Friluftsliv se ha llegado a decir lo siguiente: “creemos compartir esta perspectiva ecocéntrica con Wild Pedagogies, entre otras a través de la piedra de toque ‘naturaleza como Co-profesor’” (Nerland & Aadland, 2022, p. 121).

Que en la literatura sobre Wild Pedagogies se hace evidente la influencia de la retórica del nuevo materialismo, tal como habíamos anticipado indirectamente al inicio, sobre los aspectos materiales del mundo. Un enfoque de la narrativa poética de Wild Pedagogies que también se conoce como “prosopopeya” (Quay, 2021); aquella forma humana de darle voz a lo más-que-humano; sin olvidar que, pese a que nunca podremos convertirnos, hablar o pensar por lo otro natural, sí podemos y debemos aprender a hablar y a pensar sobre los problemas que causamos a todos los sistemas de vida que nos rodean.

Que acontecen nuevos métodos de investigación educativa “neocualitativos” (Paulsen et al., 2022, p. 154), en lugar de los tradicionalmente denominados “métodos poscualitativos”. Un importante matiz que atribuimos a Paulsen et al. (2022), quienes, además mencionan que esta experiencia humana fenomenológica permanece sobredeterminada por nuestra intersistematicidad con el otro más-que-humano. En esta línea, nuestra revisión puede dar constancia de que Wild Pedagogies busca un tipo de “investigación salvaje” (Jickling y Morse, 2022, p. 32). A falta de evidencias con las que contrastar estas formas de investigación “neocualitativa”, así como la ausencia de una diferenciación clara entre los posibles métodos a los que se refiere el concepto, sugerimos que, en base a todo lo que hemos venido revisando, sean la Filosofía lírica, la Fotografía estenopeica y el deleite de la Poesía o la Narrativa poética, por su divergencia, el reflejo de los modos investigativos “neo” que desde ella se promueven.

Que es posible atribuir el impacto de algunas de las teorías afectivas del nuevo materialismo a Karin Hultman, Hillevi Lenz Taguchi y Simon Ceder pues también han influido en su narrativa (Beeman, 2021; Jickling y Blenkinsop, 2020a, 2020b; Morse et al., 2021b; Paulsen et al., 2022). De la misma manera, son varios los autores que refuerzan indirectamente estas ideas vinculándolas a la infancia y a los trasfondos de los Procesos de Aprendizaje Estético, conocidos entre la literatura de Wild Pedagogies como “Aaestetic learning prosesses” –ALP y/o ALPs– (Paulsen et al., 2022; Hughes, 2023). Y tomando como ejemplo el concepto de mimesis desarrollado por el fenomenólogo existencial danés Mogens Pahuus (1988, citado en Paulsen et al., 2022), destacamos la forma con que Edlev (2009, citado en Paulsen et al., 2022) se refiere a la imitación imperfecta de las cosas materiales y sensibles para esa educación ambiental del niño y la niña.

Estamos pues, ante un proyecto complejo que nos invita a realizar un ejercicio de introspección hacia lo desconocido, hacia otros estados de la Pedagogía con el mundo natural. Esta innovación se refiere a un grado concreto de alteración, es decir, a una “innovación disruptiva” (Aikens, 2021; Ketlhoilwe y Velempini, 2021). Unos desórdenes agenciales que desafían nuestros pensamientos pedagógicos occidentales. Es más, ya hay quienes siguiendo temáticas foucaultianas han querido citar a Wild Pedagogies para referirse a las multiplicidades somáticas y el sujeto educativo neurobiologizado (Reveley, 2024).

3.3. Piedra #3 – Localización de lo salvaje (OE3)

El filósofo estadounidense Edward S. Cassey propuso en el año 1997 que el lugar es un entorno inmediato que rodea al cuerpo vivido, y que no debe confundirse de ningún modo con el espacio. Reafirmaba así que, los lugares, se muestran como portadores de recuerdos, narrativas y emociones. Lo que de algún modo ya advierte que esos lugares pueden afectar, y mucho, al bienestar psicológico del género Homo (Green y Dyment, 2018; Petersen, 2021). Ahora bien, también hay quienes recientemente postulan que al entorno lo constituyen dos elementos esenciales: los lugares naturales, más-que-humanos, y los espacios construidos, tanto urbanos como rurales (Morse et al., 2021b). Unas citas muy próximas a los planteamientos que apuntan hacia la posibilidad de construir una Pedagogía renovada, se dice que “salvaje” entre –y no únicamente sobre– el espacio natural.

Un claro ejemplo de estas adaptaciones pedagógicas sobre la relación lugar-mundo es la que propone David Greenwood, propulsor de la Educación basada en el lugar, y cuyas palabras traemos a este análisis para dar verdad de lo que se viene presentando. “Los aspectos placiales y corporales de la memoria invitan a una descripción fenomenológica de la ‘implosión encarnada’, la fenomenología se convierte en una exploración del cuerpo en lugares construidos y salvajes. La experiencia humana, es viajar continuamente entre lugares” (Cruz-Pieere y Landes, 2013, citado en Petersen, 2021, p. 50). Al hilo de este particular se fraguan trabajos entre la literatura de Wild Pedagogies donde el lugar, como ente, ocupa un valor distintivo e incluso a poder decir, central. Por esta razón, gran parte de las ideas de Cassey o Greenwood podemos encontrarlas entre líneas (Aikens, 2021; Blenkinsop y Ford, 2018b; Green, 2022; Jickling y Blenkinsop, 2020a, 2020b; Jickling et al., 2018b; Jickling, 2015; Morse et al., 2018a, 2021b; Paulsen et al., 2022; Petersen, 2021).

Respondiendo al objetivo número tres, el postulado que asume Wild Pedagogies, así epistémico, sobre el lugar y los mundos que se muestran como ecosistemas, hace que su concepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje sea algo más que puramente experiencial (Jickling et al., 2023b). Aquí es donde se refleja un rasgo importante que separa a este enfoque de otros con apariencia similar –sin negar la influencia que haya podido recibir de otros movimientos alternativos–. De hecho, la idea que se quiere transmitir es que, Wild Pedagogies, presenta tesis que desafían el que hasta ahora había sido un argumento exclusivo de la educación basada en la comunidad, la educación basada en el lugar, la identidad ecológica, la Educación al Aire Libre, la Educación Ambiental e incluso la propia Educación Experiencial. A este respecto, y sin dejar de proponer algo que es nuevo y fascinante, nos recuerda a metodologías y enfoques que resultan familiares (Henderson, 2018; Winks, 2020). Algo que vendría a ser: “La unión entre lo viejo y lo nuevo: un llamado intergeneracional a la atención, la conexión y la acción. Una mezcla de filosofías, pero con un mensaje más urgente y decisivo” (Winks, 2020, p. 1). Con todo, es evidente que su nombre envuelve diferentes fórmulas pedagógicas renovadas, y que tienen cierto grado de terreno común con otros movimientos antecesores (Morse et al., 2021b). Algunos de ellos, que se dejaban ver por primera vez en la década de los noventa sugerían, como hoy mantiene Wild Pedagogies, la importancia de conectar la educación con el lugar natural.

Sin embargo, para averiguar la diferencia que aporta aquí el matiz de lo salvaje, se debe comenzar por viajar entre estos lugares “con ojo crítico” (Jickling et al., 2018b, p. 43). Fruto de lo anterior, Wild Pedagogies reconoce que los lugares salvajes, a pesar de no ser lo que podríamos anticipar, están presentes en zonas cercanas a nuestros hogares, áreas urbanas e incluso en zonas industriales (Hempsall, 2022; Jickling y Blekinsop, 2020a, 2020b; Jørgensen-Vittersø et al., 2022; Morse et al., 2018a, 2018b, 2021b; Paulsen et al., 2022). Una afirmación que ha sido corroborada en múltiples trabajos y que, entre algunas de sus características más destacadas encontramos que, ni son distantes (Morse et al., 2021b), ni se encuentran deshabitados y/o desiertos (Jickling et al., 2018b), ni están intactos/vírgenes o fuera de nuestro alcance (Richey, 2022). De hecho, autores como Morse et al. (2021b), nos sugieren que, todos ellos, con independencia de su forma, se encuentran entre nosotros en todo momento. A partir de consideraciones como esta, se puede extrapolar al caso de los lugares en ruinas, reconocidos recientemente en el trabajo de Schmidt (2022), como un «tipo» de lugares salvajes. Esta última aportación demuestra cómo Wild Pedagogies abraza la belleza de la naturaleza salvaje de manera realista, alejándose del perfil estereotipado que se le ha dado en la era del Antropoceno a la estética del medio ambiente (Petz, 2022).

Lo que nos lleva a que el argumento de fondo sea que la educación tradicional tiene preferencia por los lugares seguros, que son los que priorizan la predictibilidad aun cuando esto implica limitar la exploración pedagógica de los alumnos. Algo que frecuentemente idealiza y distorsiona los procesos de aprendizaje, puesto que se pretende excluir a los lugares salvajes –lugares más-que-humanos– del currículo educativo por el simple hecho de que se les asocia erróneamente con lugares peligrosos (Beeman, 2021; Jickling y Blenkinsop, 2020a; Jickling et al., 2018b; Medeiros, 2022; Morse et al., 2021a).

3.4. Piedra #4 – Tiempo y práctica (OE4)

La actividad pedagógica y la naturaleza son, a decir verdad, codependientes (Nerland y Aadland, 2022). Apuntando a que Pedagogía y naturaleza son, cuando las analizamos entrelazadas y aun por separado, dos realidades complejas (Green y Dyment, 2018). Tanto es así que, pocas veces consideramos todas las posibles manifestaciones de la naturaleza en sí misma. Señalan Paulsen et al. (2022), que existe la naturaleza en su forma material –la que habitamos– y en su forma ideal –la que habita en nuestro pensamiento–, y que lo uno y lo otro requiere nada menos que ser explorado. Así, se valoró lo siguiente: si vamos a dar un paso hacia los aprendizajes salvajes en la naturaleza, donde otros más-que-humanos tienen un lugar en nuestras conversaciones, entonces importa, y mucho, dónde y cómo los tengamos (Jickling et al., 2018b; Morse et al., 2018a, 2018b). Previo al avance, es imperativo que reflexionemos sobre algunas ideas que hemos elegido como “clave” para dar respuesta al cuarto propósito. Primero de todo es que, en los lugares y mundos más-que-humanos todo florece alegre y salvajemente. En ellos, es posible ambientar la “educación salvaje” y el “aprendizaje salvaje” como procesos de crecimiento y maduración natural. A partir de entonces:

- El concepto de educación salvaje lo encontramos en diferentes trabajos, y en todos ellos lo acompañan fuertes vínculos de confianza entre lo humano y lo más-que-humano (Henderson, 2018; Jickling et al., 2018b; Ketlhoilwe y Velempini, 2021; Morse et al., 2021a; Winks y Warwick, 2021). Ahora bien, por educación salvaje, no nos estamos refiriendo desde un sentido coloquial a “volvernos locos” o “estar fuera de control” (Jickling et al., 2018b).

- Se trata de entender que, la libertad, es para la teoría de Wild Pedagogies un estado, pues todo apunta a que posibilita resultados de aprendizaje que no están prescritos y que, al mismo tiempo y en todo momento, coocurren con mediación pedagógica (Green, 2022; Jickling y Blenkinsop, 2020b).

- A pesar de que podamos encontrar entre la literatura expresiones y conceptos extravagantes que puedan suscitar ciertas dudas metodológicas –así como insinuar un posible libre albedrío didáctico, como ocurre con el caso de “loco/s” y “locura”, que son palabras altamente frecuentes en contextos donde se hace un llamamiento a la creatividad al aire libre (MacEachren, 2022)–, se promueve el enriquecimiento imaginativo a través de una formulación salvaje de la Pedagogía para y con la Educación Ambiental. Al enlazar estas ideas dentro del contexto de la locura, emerge su aparición como un tipo de “desenfreno pedagógico” (Quay y Jensen, 2018); algo que nos empuja a desplazarnos de una Pedagogía dominada –humanista– a una Pedagogía con voluntad propia –salvaje–.

- El aprendizaje salvaje es el resultado de aprendizaje que, habiendo desafiado lo prestablecido y en su plena manifestación salvaje, enriquece toda forma de vida. Si prestamos atención a cómo estas concepciones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje se concretan en la realidad de Wild Pedagogies, observamos que sus prácticas y métodos son poco comunes en educación, como lo es el caso de la Filosofía lírica, los experimentos ontológicos o la Fotografía estenopeica para la experimentación pedagógica [dentro], [con], [para] y [del] lugar salvaje. Multitud de experiencias que reciben la denominación de: “experimentos con pedagogías salvajes” (Morse et al., 2018b, p. 244). Así es como Wild Pedagogies nos exige dejar que suceda, o lo que otros autores como Quay y Jensen (2018), han denominado: dar rienda suelta a “la locura de las pedagogías” (p. 298).

3.5. Piedra #5 – Cambio sociocultural (OE5)

En los albores del siglo XXI la crisis medioambiental sigue pautas y fórmulas que apuntan a una falta de comunicación con el ecosistema. Esta ausencia de conversaciones, entre nosotros y el mundo más-que-humano, pone en antecedente la existencia de un déficit de apreciación ontológica. Algo ciertamente histórico, pues se trata de la consecuencia que venimos arrastrando desde que el discurso racionalista de la ciencia entró en la Europa del siglo XVII proponiendo nuestra separación del medio natural (Medeiros, 2022). Recapitulando lo ya expuesto, aquí se añade que los efectos que se derivan de una ontología individualista o centrada en el individuo intensifican, y sustancialmente, la gravedad con que se expresan estos fenómenos que, con perjuicio, impiden o dificultan los procesos de expansión y reconexión con la naturaleza. De todos los trabajos revisados, solo uno de ellos, el de Beeman (2021), hace mención del término acuñado por Robert Greenway para referir a estos posibles obstáculos como “barreras/límites psicológicos” (p. 333). Sin embargo, ahondando en esta necesidad de re-conexión con la naturaleza, y dando respuesta al quinto propósito investigativo, se aprecia que Wild Pedagogies trata de justificar su objetivo sobre la idea de re-naturalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje ateniendo a otras estructuras más desafiantes: “La pedagogía salvaje tiene como objetivo “re-wilding” la educación” (Jickling et al., 2018b, p. x).

En consonancia con estos hallazgos, también se comprobó que se respetaba la tradición filosófica del concepto “re-wilding” dentro de los parámetros de la Ecología Profunda (Beavington et al., 2022; Blekinsop y Ford, 2018b; Hempsall, 2022; Henderson, 2018; Jickling y Blekinsop, 2020a, 2020b; Jickling et al., 2018a, 2018b; Jørgensen-Vittersø et al., 2022; MacEachren, 2022; Morse et al., 2021b; Nerland y Aadland, 2022; Paulsen et al., 2022; Quay y Jensen, 2018; Richey, 2022; Winks y Warwick, 2021). Tratándose de un tipo de educación que nos invita a un diálogo intersticial entre especies y ecosistemas. Así, otros autores como Jickling y Blekinsop (2020b), sugieren que estos aprendizajes se desarrollen en torno a tres grandes ejes: (1) afiliación; (2) estar con mundos más-que-humanos; y, (3) escucha profunda. Un propósito por re-salvajizar la educación que oculta la necesidad de aprender a ser personas distintas, de volver a la naturaleza, y de cohabitar en armonía y en sociedad con otras redes de vida (Jickling et al., 2018b).

3.6. Piedra #6 – Construyendo alianzas y comunidad humana (OE6)

La educación contemporánea, la escuela de hoy, asegura su supervivencia limitándose a la evaluación y control de los sujetos humanos, sus sistemas, estructuras e incluso rutinas (Aikens, 2021; Winks y Warwick, 2021). Sin embargo, como ya advertimos en otros apartados, lo que camufla a esta idea de control es una peligrosa noción de “seguridad” que yace vinculada, según Wild Pedagogies, a la idea de “domesticar” (Jickling y Blenkinsop, 2020a; Lama, 2022; Morse et al., 2021a; Winks y Warwick, 2021). Pensar entonces, como bien lo hacen Morse et al. (2021a), en que todo contribuye a una delineación de las formas del ser, es algo de lo más oportuno dada la consistencia político-ideológica que caracteriza –y en ocasiones de forma ensimismada– a una toma de decisiones poco acertada en la era del Antropoceno. Es por este motivo que solo una política educativa desenfrenada o con voluntad propia, sería capaz de cuestionar el sentido y la finalidad que venimos dando a la acción educativa en el planeta Tierra (Winks y Warwick, 2021); solo una política lo suficientemente valiente sería capaz de poner en duda todo ideal, valor y visión predominante para así desviarse del camino estipulado (Paulsen et al., 2022); solo una teoría como Wild Pedagogies, dicen algunos, puede hacer que esa política ideal sea salvajemente ecológica sin perder el control pedagógico o incluso, si se prefiere, de adecuarse como catalizador de las diferentes formas de hacer educación en contacto con la naturaleza (Jickling et al., 2018b). Hasta tal punto podríamos convenir que, ya hay quienes proponen a Escocia como referente para imaginar lo que vendría a ser un modelo político tolerante con el tipo de educación salvaje que se pretende construir (Winks y Warwick, 2021).

Ahora bien, para justificar la necesidad de un cambio de política salvaje es evidente que, en este tú a tú con el otro más-que-humano, se identificará la necesidad de reestructurar nuestras propias “políticas implícitas” (Jørgensen-Vittersø et al., 2022), porque es sabido que cuando se aprende de la naturaleza como Co-profesor, el conocimiento del mundo es el que se expresa de un modo diferente. Comprender esto, implica adoptar una visión crítica, ya que Wild Pedagogies lo que sostiene es que, si la acción educativa está contaminada por intereses exclusivamente humanos, no podemos pretender que nuestra noción de “evaluación” sea aplicable a los aprendizajes que nos ofrece el mundo natural. Más allá de esta evidencia, es cuando pueden, e incluso deben, surgir preguntas como la siguiente: “¿puede una política educativa salvaje crear una situación educativa en la que el aprendizaje de los estudiantes y los lugares salvajes florezcan juntos?” (Ketlhoilwe y Velempini, 2021, p. 359). En este sentido, la propuesta consiste en posibilitar que los aprendizajes se desarrollen en lugares salvajes (Green y Dyment, 2018) sin olvidarnos de que, la política educativa salvaje tiene la capacidad de: (i) mejorar la provisión de pedagogías salvajes al tiempo que apoya la creación de un plan de estudios orientado a la práctica educativa en el entorno natural (Ketlhoilwe y Velempini, 2021) y, (ii) dirige la variedad de experiencias salvajes como derecho del estudiante (Ketlhoilwe y Velempini, 2021) puesto que responde positivamente a las tensiones inherentes entre la escuela –institución de educación formal– y la naturaleza –“lo salvaje”–, postulando una mejora sustancial en su relación (Aikens, 2021).

3.7. Explorando las últimas novedades sobre Wild Pedagogies: Piedras #7 y #8

Wild Pedagogies se fundamentaba hasta el año 2022 en un total de seis piedras angulares, sin embargo, veremos que añadirá dos más en el 2023, que son: (#7) Aprender a amar, cuidar y ser compasivo y (#8) Ampliar la imaginación (Jickling et al., 2023a). En la piedra número siete, Aprender a amar, cuidar y ser compasivo, las referencias a Rachel Carson y a su monumental obra “Primavera silenciosa” son un eje importante para las reflexiones sobre la afectividad y la empatía en el cuidado reciproco entre el ser humano y la naturaleza. Mientras tanto, en la piedra ocho, Ampliar la imaginación, se hará un llamado a la educación pública y al desafío de expandir una imaginación antropocéntrica que se limita a sí misma. Pero el documento que acaba de citarse no nace precisamente de la sistematización de la anterior búsqueda de la literatura, sino que es una referencia que sumamos por iniciativa propia y con motivo de una conversación que mantuvimos con Bob Jickling, Profesor Emérito de la Universidad de Lakehead (Canadá) y uno de los representantes más reconocidos de este cuerpo literario. De esta reciente actualización temática se sabe que, al menos hasta la fecha, esta voz bravía sigue latente6.

4. CONCLUSIONES

Wild Pedagogies ha querido contribuir al debate de la posibilidad de renovar alguna que otra concepción ontológica en educación, y sus intentos se han pronunciado desde un total de ocho piedras angulares hasta el año 2024. En cada una de ellas se nos advierte sobre la necesidad de explorar otras formas más audaces de colocarnos frente a lo que serían prospectivas relacionales más ecológicas y ecocéntricas.

Pudiendo estar más o menos de acuerdo con lo que defienden sus autores más representativos a nivel teórico y/o conceptual ―especialmente si tenemos en cuenta lo que siempre se ha dicho desde la Teoría de la educación sobre cuáles son nuestras bases y quién es el sujeto de la educación―, lo que no cabe duda es que, todo lo que gira en torno a este concepto se nos presenta como una oportunidad para examinar de cerca los sistemas de pensamiento antropocéntrico que prevalecen en nuestros procesos educativos. Lo que no nos exime de poner en el punto de mira cuáles son esos mínimos gnoseológicos que no conviene pasar por alto ni siquiera cuando se trata de hablar sobre el futuro de la naturaleza en relación con la Pedagogía. Semejante revuelo también nace de los conflictos aún sin resolver entre sujeto–objeto y humano–más-que-humano, que, ya de la mano de los nuevos materialismos filosóficos se introducen como algunas de las críticas que este enfoque plantea a la educación en general, especialmente aquellas que inciden directamente a las bases epistemológicas, ontológicas e incluso axiológicas de los modelos de educación “tradicionales”. Son precisamente éstas las razones que justifican la necesidad de seguir explorando lo que Wild Pedagogies tiene para ofrecer a nuestros esquemas.

Seguir de cerca a este tipo de proyecto posthumanista, que dice ser indomable, nos permitiría reconocer más detalladamente a qué nos enfrentamos en la era del Antropoceno. Por el momento, sabemos que nuestros desafíos son complejos y que los problemas en el planeta Tierra no se resolverán de cualquier manera. Sin embargo, se nos brinda una alternativa bastante singular para tratar de ver hacia dónde hemos de orientar el cambio de perspectiva en caso de que deseemos, como ya se ha venido diciendo, dar algo de rienda suelta a la Pedagogía por el mundo natural.

FINANCIACIÓN

Título del proyecto: Análisis de los procesos de (des-re) conexión con la naturaleza y con la tecnología en la construcción de la identidad infantil (NATEC-ID).

Referencia: PID2021-122993NB-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: José Manuel Muñoz Rodríguez.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aikens, K. (2021). Imagining a wilder policy future through interstitial tactics. Policy Futures in Education, 19(3), 269-290. https://doi.org/10.1177/1478210320972578

Beavington, L., Beeman, C., Blenkinsop, S., Heggen, M., & Kazi, E. (2022). The paradox of wild pedagogies: loss and hope next to a norwegian glacier. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 37-54. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1704

Beeman, C. (2021). Wilding liability in education: Introducing the concept of wide risk as counterpoint to narrow-risk-driven educative practice. Policy Futures in Education, 19(3), 324-338. https://doi.org/10.1177/1478210320978096

Blenkinsop, S., & Ford, D. (2018a). Learning to speak Franklin: nature as co-teacher. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21(3), 307-318. https://doi.org/10.1007/s42322-018-0028-3

Blenkinsop, S., & Ford, D. (2018b). The relational, the critical, and the existential: three strands and accompanying challenges for extending the theory of environmental education. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21(3), 319-330. https://doi.org/10.1007/s42322-018-0027-4

Cruz-Pierre, A., & Landes, D. A. (Eds.) (2013). Exploring the work of Edward S. Casey: Giving voice to place, memory, and imagination. Bloomsbury Academic.

Edlev, L. T. (2009). Naturopplevelse og naturfaglig interesse. Hva er forholdet mellom æstetiske læreprosesser og naturfaglig undervisning? En K. Fink-Jensen & A. M. Nielsen (Eds.), Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis (pp. 13-28). Billesø & Baltzer.

Foreman, D. (2014). The Great Conservation Divide: Conservation Vs. Resourcism on America’s Public Lands. Raven’s Eye Press.

Green, C. (2022). The slippery bluff as a barrier or a summit of possibility: Decolonizing wild pedagogies in alaska native children’s experiences on the land. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 83-101. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1714

Green, M., & Dyment, J. (2018). Wilding pedagogy in an unexpected landscape: reflections and possibilities in initial teacher education. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21(3), 277-292. https://doi.org/10.1007/s42322-018-0024-7

Hempsall, C. (2022). Is the theory of Wild Pedagogies precisely the utopian philosophy the Anthropocene needs? Canadian Journal of Environmental Education, 25, 222-236. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1662

Henderson, B. (2018). Review of wild pedagogies: touchstones for re-negotiating education and the environment in the Anthropocene by B. Jickling, S. Blenkinsop, N. Timmerman, M. De Dannan Sitka-Sage (Eds.), Journal of Outdoor and Environmental Education, 21(3), 331-335. https://doi.org/10.1007/s42322-018-0025-6

Hughes, F. (2023). Early Childhood Educators’ Professional Learning for Sustainability Through Action Research in Australian Immersive Nature Play Programmes 1. Educational Research for Social Change, 12(1), 69-83. https://doi.org/10.17159/2221-470/2023/v12i1a6

Jickling, B. (2015). Self-willed learning: experiments in wild pedagogy. Cultural Studies of Science Education, 10(1), 149-161. https://doi.org/10.1007/s11422-014-9587-y

Jickling, B., & Blenkinsop, S. (2020a). Wilding teacher education: responding to the cries of nature. Canadian Journal of Environmental Education, 23(1), 121-138. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1633

Jickling, B., & Blenkinsop, S. (2020b). Wild pedagogies and the promise of a different education. Challenges to change. En D. Wright & S. Hill (Eds.), Social Ecology and Education: Transforming Worldviews and Practices (pp. 55-64). Routledge. http://dx.doi.org/10.4324/9781003033462-5

Jickling, B., & Morse, M. (2022). Experiments with Lyric Philosophy and the wilding of Educational Research. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 25, 13-36. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1712

Jickling, B., Blenkinsop, S., & Morse, M. (2023a). An introduction to wild pedagogies. En S. Priest, S. Ritchie & D. Scott (Eds.). Outdoor Learning in Canada. http://olic.ca.

Jickling, B., Morse, M., & Blenkinsop, S. (2023b). Wild Pedagogies, Outdoor Education, and the Educational Imagination. International Explorations in Outdoor and Environmental Education, 12, 183-198. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29257-6_12

Jickling, B., Blenkinsop, S., Morse, M., & Jensen, A. (2018a). Wild pedagogies: six initial touchstones for early childhood environmental educators. Australian Journal of Environmental Education, 34(2), 159-171. https://doi.org/10.1017/aee.2018.19

Jickling, B., Blenkinsop, S., Timmerman, N., & Sitka-Sage, M. (Eds.). (2018b). Wild pedagogies: Touchstones for re-negotiating education and the environment in the anthropocene. Springer International Publishing AG. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-90176-3

Jørgensen-Vittersø, K. A., Blenkinsop, S., Heggen, M., & Neegaard, H. (2022). «Friluftsliv» and wild pedagogies: building pedagogies for early childhood education in a time of environmental uncertainty. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 135-154. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1713

Ketlhoilwe, M. J., & Velempini, K. (2021). Wilding educational policy: the case of Botswana. Policy Futures in Education, 19(3), 358-371. https://doi.org/10.1177/1478210320986350

Krigstin, S., Cardoso, J., Kayadapuram, M., & Wang, M. L. (2023). Benefits of Adopting Wild Pedagogies in University Education. Forests, 14(7). https://doi.org/10.3390/f14071375

Kuchta, E. C. (2022). Rewilding the imagination: teaching ecocriticism in the change times. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 190-206. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1696

Lama, N. (2022). An inquiry into education and well-being: perspectives from a himalayan contemplative tradition and wild pedagogies. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 70-82. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1794

MacEachren, Z. (2022). Reflections on campfire experiences as wild pedagogy. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 102-119. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1706

Maistry, S. M., Sabelis, I., & Simmonds, S. (2023). Invoking posthuman vistas: A diffractive gaze on curriculum practices and potential. South African Journal of Higher Education, 37(5), 78-99. https://doi.org/10.20853/37-5-5988

Matsagopane, Y. (2024). Imagining Advancement of Wilding Educational Policy: Reflections and Possibilities in Botswana. Australian Journal of Environmental Education, 40, 48-54. https://doi.org/10.1017/aee.2024.4

Medeiros, S. (2022). Listening to the Jaguar and the Tapir. An outline of a wild pedagogy. Literature Beyond the Human, 146-159. https://doi.org/10.4324/9781003243991-12

Morse, M., Blenkinsop, S., & Jickling, B. (2021a). Wilding educational policy: Hope for the future. Policy Futures in Education, 19(3), 262-268. https://doi.org/10.1177/14782103211006649

Morse, M., Jickling, B., Blenkinsop, S., Morse, P. (2021b). Wild Pedagogies. En G. Thomas, J. Dyment & H. Prince (Eds.), International Explorations in Outdoor and Environmental Education (pp. 111-121). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75980-3_10

Morse, M., Jickling, B., & Morse, P. (2018a). Views from a pinhole: experiments in wild pedagogy on the Franklin river. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21(3), 255-275. https://doi.org/10.1007/s42322-018-0021-x

Morse, M., Jickling, B., & Quay, J. (2018b). Rethinking relationships through education: wild pedagogies in practice. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21(3), 241-254. https://doi.org/10.1007/s42322-018-0023-8

Naess, A. (1989). Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511525599

Nerland, J., & Aadland, H. (2022). Friluftsliv in a Pedagogical Context. A Wild Pedagogy Path toward Environmental Awareness. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 120-134. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1698

Pahuus, M. (1988). Naturen og den menneskelige natur [Nature and human nature]. Philosophia.

Paulsen, M., Jagodzinski, J., & Hawke. S. (Eds.). (2022). Pedagogy in the anthropocene: Re-wilding education for a new earth. Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90980-2

Petersen, K. (2021). Reflections on place, place-based education and wild pedagogies in Denmark: a Schooner Project. Journal of the International Society for Teacher Education, 25(1), 48-61. https://doi.org/10.26522/jiste.v25i1.3657

Petz, M. (2022). Nomadtown, manifesting the global village hypothesis: a case study of a rural resilience hub within an educational milieu in North Karelia, Finland. European Countryside, 14(1), 180-216. https://doi.org/10.2478/euco-2022-0010

Pierce, J., & Telford, J. (2023). From McDonaldization to place-based experience: Revitalizing outdoor education in Ireland. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-14. https://doi.org/10.1080/14729679.2023.2254861

Quay, J. (2021). Wild and willful pedagogies: education policy and practice to embrace the spirits of a more-than-human world. Policy Futures in Education, 19(3), 291-306. https://doi.org/10.1177/1478210320956875

Quay, J., & Jensen, A. (2018). Wild pedagogies and wilding pedagogies: teacher-student-nature centredness and the challenges for teaching. Journal of Outdoor and Environmental Education, 21(3), 293-305. https://doi.org/10.1007/s42322-018-0022-9

Real Academia Española. (2022). Diccionario de la lengua española. https://www.rae.es/

Reveley, J. (2024). Somatic multiplicities: The microbiome-gut-brain axis and the neurobiologized educational subject. Educational Philosophy and Theory, 56(1), 52-62. https://doi.org/10.1080/00131857.2023.2215427

Richey, M. (2022). Transforming existing perceptions: language as a tool for accessing the ecological self. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 207-221. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1701

Schmidt, J. (2022). The place of ruin within wild pedagogies. Canadian Journal of Environmental Education, 25, 55-69. https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1703

Smit, P.-B., & Veerbeek, I. (2023). Parrēsia beyond Humankind? Exploring the Representation of the Voice of Creation in the Epistle to the Romans. Journal of Early Christian History, 1-15. https://doi.org/10.1080/2222582X.2023.2254022

Trench, R. C. (1853). On the Study of Words. Macmillan.

Willis, A., Thiele, C., Fox, R., Miller, A., McMaster, N., & Menzies, S. (2024). Educators unplugged: Working and thinking in natural environments. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-14. https://doi.org/10.1080/14729679.2024.2324795

Winks, L. (2020). Wild Pedagogies. Environmental Education Research, 26(2), 303-304. https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1688766

Winks, L., & Warwick, P. (2021). ‘From lone-sailor to fleet’: Supporting educators through Wild Pedagogies. Policy Futures in Education, 19(3), 372-386. https://doi.org/10.1177/1478210320985706

1 Basándonos en los resultados de un mapeo de la literatura preliminar, se pudo confirmar que, principalmente, la traducción de los términos independientes del concepto de Wild Pedagogies en español (sg. y pl.), que es: Pedagogía, salvaje, Pedagogías y salvajes, se encuentran vinculados con la temática del pequeño salvaje de Aveyron, y no con la Educación Ambiental.

2 Reconocemos aquí el trabajo del grupo compuesto por: Hebrides, I., Ramsey Affifi, Sean Blenkinsop, Hans Gelter, Douglas Gilbert, Joyce Gilbert, Ruth Irwin, Aage Jensen, Bob Jickling, Polly Knowlton Cockett, Marcus Morse, Michael De Danann Sitka-Sage, Stephen Sterling, Nora Timmerman y Andrea Welz, quienes se identifican como “Crex Crex Collective” –Colectivo Crex Crex, en español–; nombre taxonómico que hace referencia al ave migratoria comúnmente denominado como “Guión de codornices”. Juntos, iniciaron oficialmente la literatura sobre Wild Pedagogies en 2018 (Jickling et al., 2018b) y el primer coloquio sobre Wild Pedagogies sobre las aguas del río Yukón (Canadá) en el verano de 2014, que tuvo por nombre: “Wild Pedagogies: A Floating Colloquium”. En la actualidad, sus trabajos inspiran a parte de la comunidad educativa y científica a considerar los fundamentos pedagógicos en relación con lo salvaje.

3 Entre los criterios de elegibilidad del mapeo de la literatura se destacan varios aspectos: i) que los documentos incluyan en el Título, Resumen/Abstract y/o Palabras clave alguno o el total de los siguientes términos: “Wild Pedagogy”, “Wild Pedagogies”, “Pedagogía salvaje”, “Pedagogías salvajes”, “Wild” + “Pedagogy”, “Wild” + “Pedagogies”, “Pedagogía” + “salvaje”, “Pedagogías” + “salvajes”; ii) que los trabajos se aborden desde el área de conocimiento de las Ciencias Sociales y desarrollen líneas afines al tema de estudio; iii) que los trabajos fuesen publicados antes del 28 de noviembre de 2022.

4 El Crex Crex Collective denomina piedras angulares o piedras de toque a aquellos temas o tópicos centrales que guían las reflexiones y preocupaciones sobre las que se fundamenta la literatura de Wild Pedagogies. Aparecen numeradas del 1 al 8 y generalmente les precede una almohadilla.

5 El término Friluftsliv, concepto profundamente arraigado en la cultura escandinava, fue popularizado por el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen en el siglo XIX, se traduce como “vida al aire libre" y trata de promover la conexión con la naturaleza a través de actividades al aire libre para favorecer el bienestar físico y mental. Este estilo de vida no pretende solo practicar deportes o actividades recreativas sino favorecer una filosofía que enfatice la simplicidad, la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.

6 Aprovecharé este pie de página para agradecer y reconocer el trabajo del Profesor Bob, cuyo modo de ver me ha inspirado para reflexionar con objetividad y cariño esta línea de trabajo que confío pueda unir en debate constructivo a la Educación Ambiental y a la Teoría de la educación en cometidos sobre agenciamientos y riesgos ontológicos que hoy también son necesarios para el entendimiento conjunto en materia de sostenibilidad (inclusive gnoseológica).