ISSN: 1130-3743 - e-ISSN: 2386-5660

DOI: https://doi.org/10.14201/teri.28629

CONDUCTAS PROSOCIALES Y VIOLENCIA ESCOLAR EN LA ADOLESCENCIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CON ENFOQUE CUALITATIVO

Prosocial Behaviors and School Violence in Adolescence: A Systematic Review with a Qualitative Approach

Alba GONZÁLEZ-MORENO y María del Mar MOLERO-JURADO

Universidad de Almería. España.

agm048@ual.es; mmj130@ual.es

https://orcid.org/0000-0003-2254-7456; https://orcid.org/0000-0001-9187-1474

Fecha de recepción: 09/03/2022

Fecha de aceptación: 20/05/2022

Fecha de publicación en línea: 01/01/2023

Cómo citar este artículo: González-Moreno, A., y Molero-Jurado, M.ª del Mar (2023). Conductas prosociales y violencia escolar en la adolescencia: una revisión sistemática con enfoque cualitativo. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 35(1), 143-166. https://doi.org/10.14201/teri.28629

RESUMEN

La violencia escolar es uno de los mayores problemas sociales dentro del contexto educativo, debido al incremento de casos de acoso juvenil en los últimos años. El presente trabajo pretende analizar la relación entre la violencia escolar y las conductas prosociales con el objetivo de identificar si las conductas prosociales actúan como un factor moderador de la violencia escolar. Por otro lado, se realizará un análisis cualitativo de los resultados obtenidos para conocer la relación existente entre las variables a estudiar. metodología. Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura existente de las bases de datos de Web of Science, Scopus, PsyCINFO y ERIC mediante la utilización de unas fórmulas de búsqueda. Para la selección de los estudios se han tenido en cuenta unos criterios de elegibilidad como que la publicación fuera un artículo de revista de los cinco últimos cinco años, el idioma fuera español o inglés y que su muestra estuviera conformada por adolescentes neurotípicos. resultados. Los resultados encontrados señalan que ciertos factores como las emociones, la satisfacción con la vida, la empatía, el apoyo familiar o el uso estrategias educativas adecuadas reducen el uso de comportamientos violentos en los adolescentes. Por tanto, se puede señalar que los adolescentes que llevan a cabo conductas prosociales tienden a presentar menores situaciones de violencia con sus compañeros. Atendiendo al análisis cualitativo se han examinado las relaciones y co-ocurrencias entre las diferentes variables, añadiendo así una serie de citas extraídas de los artículos seleccionados. Se debate como es fundamental establecer estrategias de actuación con el alumnado adolescentes para potenciar sus conductas prosociales.

Palabras clave: violencia escolar; conducta social; comportamiento del estudiante; adolescencia; revisión sistemática.

ABSTRACT

School violence is one of the biggest social problems within the educational context, due to the increase in cases of youth bullying in recent years. This paper aims to analyze the relationship between school violence and prosocial behaviors with the aim of identifying whether prosocial behaviors act as a moderating factor of school violence. On the other hand, a qualitative analysis of the results obtained will be carried out to know the relationship between the variables to be studied. A systematic review of the existing literature from the Web of Science, Scopus, PsyCINFO and ERIC databases has been carried out using search formulas. For the selection of the studies, certain eligibility criteria were taken into account, such as the fact that the publication was a journal article from the last five years, the language was Spanish or English, and that the sample was made up of neurotypical adolescents. The results found indicate that certain factors such as emotions, satisfaction with life, empathy, family support or the use of appropriate educational strategies reduce the use of violent behavior in adolescents. Therefore, it can be pointed out that adolescents who carry out prosocial behaviors tend to present fewer situations of violence with their peers. Based on the qualitative analysis, the relationships and co-occurrences between the different variables have been examined, thus adding a series of quotes extracted from the selected articles. It is discussed how it is essential to establish action strategies with adolescent students to enhance their prosocial behavior.

Keywords: school violence; social behavior; student behavior; adolescence; systematic review.

1. INTRODUCCIÓN

La violencia escolar hace alusión a todas aquellas actitudes en forma de acoso o agresión tanto física como psicológica que se desarrolla entre iguales en la escuela (Ruiz-Ramírez, et al., 2018). Las actitudes violentas que desembocan en violencia escolar pueden ser presentadas de diversas maneras o formas como son las tradicionales agresiones verbales, físicas o psicológicas como las más actuales que se llevan a cabo mediante el uso de dispositivos portátiles como teléfono móvil, tableta u ordenador (Pozas, et al., 2018; Retamal y González, 2019).

Dentro de la violencia escolar existente diferentes tipos o formas de llevar a cabo dicha violencia como es el caso de la violencia o maltrato entre iguales, la cual hace referencia a los comportamientos intencionales y coercitivos que se llevan a cabo hacia otros compañeros sin distinción de si su forma es física o verbal (Valdés, et al., 2017). El incremento de los casos de acoso juvenil en los últimos años ha generado cierto interés y preocupación social por el maltrato entre iguales, conocidas como acoso escolar o bullying, violencia escolar, así como, adentrándonos en las redes sociales, ciberacoso escolar o ciberbullying (Garaigordobil et al., 2017). No obstante, es preciso diferenciar entre acoso y violencia escolares; el acoso escolar tiene un carácter continuado y repetitivo, mientras que la violencia escolar no es necesario que se ejecute de manera prolongada (Menéndez y Fernández-Río, 2018). Sin embargo, el bullying tiene el mismo sentido que el acoso escolar, ya que es el abuso intencionado y reiterado hacia un compañero que no tiene posibilidad de defenderse (Arseneault, 2018). En cuanto al ciberacoso escolar o ciberbullying es un tipo de violencia que se caracteriza por acosar de forma continuada a una persona mediante los medios tecnológicos (Cortés-Alfaro, 2020). Este tipo de violencia es el que más impacto ha tenido en los últimos años, debido al desarrollo constante de las tecnologías de la información y la comunicación (Alonso y Romero, 2020).

Uno de los estudios más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019) informa como la violencia escolar es un problema de carácter internacional, ya que su informe recoge que uno de cada tres estudiantes afirma haber sido amenazado o agredido físicamente por sus compañeros. Estos datos también se encuentran presentes en informes realizados de carácter nacional, donde se indica que el ciberbullying ha sido el tipo de acoso más utilizado en el último año durante la pandemia por el COVID-19, siendo la manera más frecuente mediante motes o insultos con casi un 80 % del total (Fundación ANAR, 2021). Atendiendo a estos problemáticos datos, en los últimos años, se ha incrementado la utilización de estrategias o recursos tales como propuestas de intervención con la finalidad de incrementar experiencias positivas en las escuelas y poder así reducir o prevenir los casos de violencia escolar mejorando el comportamiento de los estudiantes (Castro-Robles, et al., 2020; González y Molero, 2022). Este tipo de programas suelen ser satisfactorios y provocar en sus participantes mejoras estadísticamente significativas tras su ejecución (Sánchez-Hernández, et al., 2021).

Aunque los casos de violencia escolar son identificados en cualquier etapa educativa, cabe destacar cómo los alumnos pertenecientes a la educación secundaria y, por tanto, con edades comprendidas en el periodo de la adolescencia presentan mayores conductas violentas (Domínguez, et al., 2020; Ramos-Rodríguez y Aranda-Beltrán, 2020). Algunos estudios evidencian que los episodios de violencia física son más frecuentes entre los 11 y 14 años, mientras que a partir de los 15 años son más propensas las conductas que implican violencia psicológica (Bonilla, et al., 2020).

La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por diversos cambios tanto a nivel físico como psicológico que pueden influenciar en el desarrollo de la propia personalidad de los individuos (Cangas, et al., 2019; Morán-Astorga, et al., 2019). Este periodo crítico del desarrollo en el que los sujetos son considerados como personas inmaduras se encuentran inmersos en numerosos retos como implica consolidar su identidad, orientación sexual o las relaciones tanto con sus iguales como con su familia, así como, desarrollarse moralmente y controlar sus impulsos, entre otros (Palacios, 2019). Estos cambios conllevan una serie de riesgos como es la violencia escolar; dichas conductas provocan dificultades dentro de la convivencia escolar como es su influencia en el rendimiento académico y en el bienestar de los propios estudiantes (Becerra, et al., 2020).

Atendiendo a los perjuicios que puede provocar la violencia escolar en la propia salud de los adolescentes, las investigaciones actuales se centran en conocer qué factores tanto personales como sociales actúan como elementos moderadores de la violencia escolar o el bullying en los estudiantes pertenecientes a dichas edades (Paredes, et al., 2020; Simón, et al., 2019). Se muestra como los factores sociales, concretamente, las conductas prosociales favorecen la disminución de casos de violencia escolar y, por tanto, actúan de manera positiva en el clima escolar (Cacho-Becerra, et al., 2019). El concepto de conductas prosociales implica los comportamientos que van dirigidos a establecer relaciones positivas, cooperativas y empáticas con los demás con la finalidad de beneficiar a otros (Vargas, et al., 2018). Las aportaciones de Gómez-Ortiz, et al. (2017) señalan que los adolescentes que nunca han participado en sucesos de violencia escolar o aquellos estudiantes que han sido víctimas de acoso escolar muestran mayores niveles de conductas prosociales que los participantes que perpetúan la violencia. Por tanto, tal y como se expone en el estudio de Bataller, et al. (2019), los adolescentes que llevan a cabo conductas agresivas a sus compañeros muestran puntuaciones bajas en regulación emocional y toma de perspectiva, siendo las variables de empatía y prosocialidad las que más bajos niveles se obtuvieron en los agresores varones. Así pues, las competencias sociales y emocionales como las conductas prosociales pueden proteger a los jóvenes de las situaciones de bullying y ciberbullying (Zych, et al., 2018).

1.1. Objetivo

El primer objetivo de este trabajo de revisión sistemática es conocer la relación existente entre violencia escolar y las conductas prosociales con la finalidad de comprobar si este tipo de conductas actúan con un factor implicado en la violencia escolar.

El segundo objetivo de esta investigación consiste en examinar, mediante un análisis cualitativo, las relaciones existentes entre las conductas prosociales y la violencia escolar entre ellas y con otras variables.

2. METODOLOGÍA

Este estudio ha estado dirigido atendiendo a las actuales directrices aportadas por PRISMA 2020 para el desarrollo óptimo de trabajos de revisión sistemática (Page, et al., 2021; Yepes-Núñez, et al., 2021). Además, se han tenido en cuenta una serie de indicaciones con la finalidad de otorgar una mayor calidad y validez al desarrollo de esta revisión; dichas indicaciones han sido: especificar el tema a tratar, plantear el objetivo que se pretende cumplir, elegir las bases de datos, los descriptores y las fórmulas de búsquedas a utilizar, confeccionar el diagrama de flujo donde se expone el proceso de selección de los documentos y, para finalizar, informar de los resultados obtenidos (Alexander, 2020; de la Serna-Tuya, et al., 2018).

2.1. Fuente de datos y estrategia de búsqueda

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica el día 11 de noviembre de 2021 de los artículos publicados en los diez últimos años. Para ello, se ha indagado en las bases de datos de Web of Science, Scopus y PsycINFO, así como, se ha consultado Google Académico como un complemento de ayuda para ahondar en la materia a investigar.

Los descriptores propuestos han sido conductas prosociales, violencia escolar y bullying para la búsqueda en español, mientras que en inglés se han expresado como: prosocial behaviour, school violence y bullying. Así pues, tras la designación de los descriptores, se han elaborado las fórmulas de búsqueda mediante la combinación de dichos descriptores y los operadores booleanos AND y OR. Para la búsqueda en español se ha estimado la fórmula de búsqueda “conducta prosocial AND violencia escolar OR acoso escolar”, mientras que para en inglés ha estado detallada como “prosocial behavior AND school violence OR bullying”.

Las búsquedas de documentos en las bases de datos anteriormente comentadas han sido realizadas tanto en español como en inglés, debido al carácter internacional de las mismas. Atendiendo a las opciones de búsqueda incluidas en cada una de las bases de datos, cabe mencionar como se han seleccionado las opciones que mayores resultados aportaban. Para Web of Science se ha empleado tanto la configuración de “Titule” como “Abstract”, mientras que para Scopus se ha decantado por “Article title, Abstract, Keyword”, siendo “Todos los campos” para PsyCINFO y, por último, “Title, author, source, abstracts and descriptor” para ERIC. Además, los resultados iniciales han sido supeditados a diversos filtros como fecha de publicación, idioma del documento, tipo de texto y disponibilidad de este con el motivo de obtener solo aquellos estudios que cumplieran con dichas indicaciones.

Mediante la Tabla 1 se puede visualizar de una manera más sintetizada los resultados obtenidos en cada una de las bases de datos utilizadas tanto antes como después de añadir los filtros según el idioma y la fórmula de búsqueda empleada.

TABLA 1.

RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA BASE DE DATOS SEGÚN LA FÓRMULA DE BÚSQUEDA ESTABLECIDA

Base de datos |

Idioma |

Fórmula de búsqueda |

Nº de resultados |

Nº de resultados tras aplicar filtros |

Web of Science |

Español |

Conducta prosocial AND violencia escolar OR acoso escolar |

143 |

3 |

Inglés |

Prosocial behavior AND school violence OR bullying |

15146 |

437 |

|

Scopus |

Español |

Conducta prosocial AND violencia escolar OR acoso escolar |

0 |

0 |

Inglés |

Prosocial behavior AND school violence OR bullying |

378 |

66 |

|

PsyCINFO |

Español |

Conducta prosocial AND violencia escolar OR acoso escolar |

83 |

34 |

Inglés |

Prosocial behavior AND school violence OR bullying |

14481 |

1638 |

|

ERIC |

Español |

Conducta prosocial AND violencia escolar OR acoso escolar |

0 |

0 |

Inglés |

Prosocial behavior AND school violence OR bullying |

20735 |

828 |

Fuente: Elaboración propia

2.2. Criterios de elegibilidad

Ha sido utilizado el modelo PICoS con la finalidad de designar tanto los criterios de inclusión como de exclusión que van a delimitar los estudios a analizar en este trabajo de revisión sistemática (Landa-Ramírez y Arredondo-Pantaleón, 2014; Richardson, et al., 1995). Así pues, mediante las cuatro variables que aporta este modelo, se han estimado el juicio a seguir para la selección de los estudios de este trabajo de revisión sistemática:

-Participantes: Los estudios que se han incluido aportan muestras de estudiantes correspondientes a la etapa adolescente sin ningún tipo de patología identificada. Por tanto, se han desestimado aquellos trabajos que analizan muestras de otro rango de edad.

-Temática de interés: Esta investigación pretende conocer la relación entre la violencia escolar y las conductas prosociales, por ello, se han estimado aquellos estudios que abordan dichas variables o aportan información relevante para dar respuesta al objetivo planteado.

-Contexto: El contexto que ha sido considerado es el escolar, atendiendo así a los estudios que se han llevado a cabo en dicho contexto y rechazando a aquellos que han sido desarrollados en otro tipo de ambiente como es el clínico.

-Diseño del estudio: Se atienden aquellos artículos publicados tanto en español como en inglés en los últimos cinco años en revistas de alto impacto. Además, se ha tenido en cuenta que estuviera accesible el texto completo y que los resultados aportasen evidencias significativas de las variables analizadas. Por consiguiente, se han desatendido aquellas publicaciones no pertenecientes a artículos de revista o cuya publicación fuese anterior al año 2017, así como, aquellos estudios emitidos en otros idiomas como el chino, francés o ruso y que no disponían del texto completo.

2.3. Selección de estudios y extracción de datos

Una vez implantados los criterios de inclusión y exclusión, se ha procedido a analizar cada uno de los resultados restantes. Así pues, dos revisoras han sido los encargados de examinar tanto el título como el resumen de dichos estudios con la finalidad de incluir en esta revisión sistemática solo aquellas investigaciones que estudian la violencia escolar y las conductas prosociales en estudiantes adolescentes. Aquellos trabajos con los que no se ha podido establecer un juicio final solo con el título y el resumen se ha comprobado el texto completo para poder determinar su inclusión. Las diversas diferencias que han podido surgir entre los revisores a la hora de seleccionar los estudios han sido resueltas adaptando una decisión en común.

3. RESULTADOS

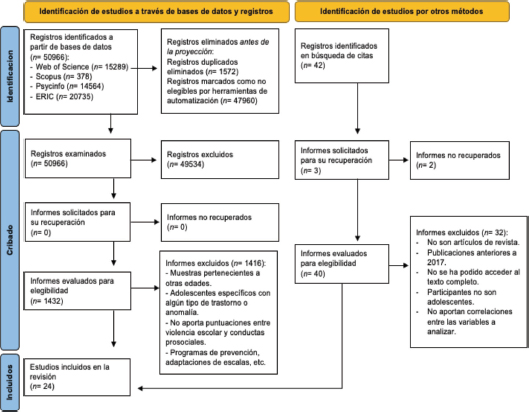

El proceso de selección de estudios puede verse reflejado en la Figura 1, diseñada a partir de la declaración PRISMA 2020 y adaptada en función de las características pertenecientes a este estudio.

FIGURA 1

IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE BASES DE DATOS Y REGISTROS

Fuente: Elaboración propia

Para comenzar, se ha realizado una búsqueda inicial que, tras eliminar los duplicados y los marcados como no elegibles por las propias bases de datos, se ha obtenido un total de 1432 documentos. Cada uno de ellos ha sido revisado de manera manual tanto el título como el resumen, excluyendo así aquellos que no aportaban suficiente información para dar respuesta al objetivo planteado o que no cumplían con los criterios de inclusión establecidos. Además, como el número total de resultados obtenidos ha sido escaso, se ha optado por revisar las referencias de dichos artículos con la finalidad de ampliar el número de investigaciones incluidas en este trabajo de revisión sistemática y tener más fuentes que puedan incrementar la veracidad del presente trabajo. Así pues, el número total de artículos seleccionados para su posterior análisis en este trabajo de revisión ha sido 24.

Una vez seleccionados los artículos que, posteriormente, se van a analizar en esta investigación de revisión sistemática se ha llevado a cabo un estudio acerca del riesgo de sesgo de cada uno de dichos artículos mediante la adaptación de la escala de Newcastle-Otawa (NOS) (Wells, et al., 2000). Tal y como se puede comprobar en la Tabla 2, se observa que el riesgo de sesgo general es bajo, ya que la mayoría de los estudios presentan un riesgo de sesgo entre 10 y 12 puntos.

TABLA 2.

RIESGO DE SESGO DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS

Artículo |

Objetivo |

Tamaño muestra |

Identificación muestra |

Comparabilidad |

Otros sesgos |

Análisis |

TOTAL |

Riesgo de sesgo |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

11 |

B |

|

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

12 |

B |

|

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

9 |

M |

|

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

8 |

M |

|

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

11 |

B |

|

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

9 |

M |

|

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

9 |

M |

|

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

9 |

M |

|

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

11 |

B |

|

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

11 |

B |

|

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

11 |

B |

|

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

9 |

M |

|

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

2 |

12 |

B |

|

2 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

10 |

B |

|

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

2 |

11 |

B |

|

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

8 |

M |

Nota: Objetivo = objetivo del estudio, Tamaño muestra = nº adecuado de participantes, Identificación muestra = Se ha identificado y evaluado correctamente a los participantes, Comparabilidad = Se comparan los resultados con otros estudios, Otros sesgos = imposibilidad de generalización de resultados, datos de exposición previa, etc., Análisis = Datos estadísticos adecuados; 0 = No informa o no evalúa, 1 = No evaluado adecuadamente, 2 = Evaluado adecuadamente; A = Alto (1-6); M = Medio (7-9); B = Bajo (10-12).

Fuente: Elaboración propia

3.1. Análisis de los estudios seleccionados

La Tabla 3 expone las características principales de los artículos seleccionados con la finalidad de conocer la evidencia científica existente acerca de investigaciones que relacionan la violencia escolar con las conductas prosociales. Así pues, se podrá dar respuesta al objetivo principal de este trabajo sobre si las conductas prosociales actúan como un factor moderador de la violencia escolar.

TABLA 3.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS

Autor/es y año |

Procedencia |

Muestra |

Variables implicadas |

Principales resultados |

España |

644 adolescentes de 14 a 18 años (M = 15,6) |

Emociones morales, comportamiento prosocial y comportamiento de acoso |

Emociones morales ⇄ comportamiento prosocial y ⤲ acoso |

|

España |

429 estudiantes (M = 11,46) |

Clima escolar, comportamiento prosocial y antisocial y violencia |

Prosocialidad → clima escolar |

|

México |

1000 adolescentes de entre 12 y 18 años (M = 14,70) |

Fortalezas del carácter, felicidad, comportamiento prosocial y acoso escolar |

Felicidad ⇄ comportamiento prosocial y ⤲ acoso |

|

España |

247 estudiantes de entre 8 y 12 años |

Comportamiento prosocial y antisocial y agresividad |

menor comportamiento prosocial ↑ agresividad |

|

Estados Unidos |

914 participantes (M = 9,15) |

Comportamientos prosociales y relaciones problemáticas |

baja prosocialidad ↑ relaciones problemáticas |

|

Italia y Suecia |

1800 estudiantes de entre 10 y 18 años (M = 12,6) |

Motivación, bullying y prosocialidad |

motivación y prosocialidad ↓ victimización |

|

Inglaterra |

2754 alumnos de 11 a 16 años (M = 13,51) |

Acoso escolar y dificultades de comportamiento |

acosadores y víctimas ↓ comportamiento prosocial |

|

Argentina |

278 estudiantes de 10 a 15 años |

Empatía, conducta prosocial y bullying |

↓ empatía y prosocialidad en varones |

|

Estados Unidos |

244 adolescentes de entre 13 y 14 años |

Victimización y comportamientos prosociales |

Victimización ⇄ comportamiento prosocial |

|

España, Colombia e Irlanda |

4207 estudiantes |

Competencia social, acoso escolar y prosocialidad |

Victimización ⇄ comportamiento prosocial |

|

Lituania |

394 estudiantes de secundaria (M = 15,67) |

Autoeficacia social, comportamiento prosocial y acoso |

Chicas ↑ comportamientos prosociales |

|

España |

272 alumnos de entre 9 y 14 años (M = 11,13) |

Motivación, conductas prosociales, clima de aula y conductas de acoso |

Metodologías adecuadas → conductas prosociales |

|

China |

589 estudiantes de 12 a 15 años (M= 13,61) |

Gratitud, afrontamiento y comportamiento problemático |

Gratitud y el estilo de afrontamiento → comportamientos problemáticos |

|

Perú |

5774 estudiantes adolescentes (M = 14,19) |

Bullying, satisfacción con la vida y comportamiento prosocial |

Apoyo familiar → víctimas de bullying |

|

Austria |

245 estudiantes adolescentes tempranos (M = 12,16) |

Emociones morales, comportamiento agresivo y desconexión moral |

Comportamientos agresivos ↓ emociones morales |

|

Lituania |

468 adolescentes de entre 15 y 16 años (M = 15,76) |

Habilidades socioemocionales, comportamiento prosocial y violencia |

Deporte ↑ comportamiento prosocial |

|

España |

734 estudiantes de entre 11 a 17 años (M = 13,73) |

Violencia, actitudes y comportamientos sociomorales |

Violencia ⇄ conductas de indisciplina |

|

Holanda |

497 adolescentes (M = 13,03) |

Conducta prosocial, empatía y toma de perspectiva |

Comportamientos prosociales ↑ empatía |

|

España |

351 estudiantes de entre 10 y 14 años (M = 12,25) |

Emociones morales, conductas prosociales y antisociales |

Bajo nivel en emociones ↑ conductas antisociales |

|

Estados Unidos |

488 adolescentes de entre 11 a 16 años (M = 13,83) |

Exposición a la violencia y comportamiento prosocial |

Exposición a violencia → prosocialidad |

|

Suiza |

864 estudiantes (M = 13,81) |

Comportamiento prosocial y actitudes antisociales |

Comportamientos prosociales → bajas actitudes antisociales |

|

Polonia |

271 estudiantes de entre 11 y 17 años (M = 13,05) |

Ciberacoso, empatía y conducta prosocial |

Empatía ⇄ comportamientos prosociales |

|

España |

732 adolescentes de 12 a 14 años (M = 12,93) |

Conducta prosocial y agresión física y verbal |

Comportamientos prosociales → actitudes sexistas |

|

Perú |

48 estudiantes de entre 11 a 13 años |

Conductas proactivas y prosociales en casos de violencia |

conducta prosocial → violencia verbal |

Nota: → indica moderador de; ⇄ indica relación entre ambas variables; ⤲ indica no relación entre ambas variables; ↑ significa mayor nivel; ↓ significa menor nivel.

Fuente: Elaboración propia

Atendiendo a los estudios encontrados cabe destacar como las emociones tienen una estrecha relación con las conductas prosociales y, por tanto, con la violencia escolar. Se estima que las emociones morales conllevan efectos positivos en el comportamiento prosocial y negativos en los comportamientos de acoso (Oriol, et al., 2021); lo que supone que niveles bajos en emociones morales predicen las conductas antisociales (Ortiz-Barón, et al., 2018). Esta idea también se comparte en el estudio realizado por García-Vázquez, et al. (2020), donde se expone que la felicidad y las fortalezas propias del carácter tienen una relación positiva con los comportamientos prosociales, pero negativa con el acoso escolar. Así pues, tal y como argumentan Sun, et al. (2019), el estilo de afrontamiento y emociones como la gratitud actúan como variables moderadoras de los comportamientos problemáticos y, por tanto, dichos comportamientos agresivos predicen negativamente las emociones morales (Mazzone, et al., 2019). Por consiguiente, los comportamientos prosociales predicen una mayor empatía en los estudiantes adolescentes (Van der Graaff, et al., 2018), siendo dicha relación bidireccional, debido a que la empatía aumenta la probabilidad de que los jóvenes lleven a cabo comportamientos prosociales (Barlinska, et al., 2018).

Se destaca como los adolescentes que presentan menores comportamientos prosociales, a su vez, realizan mayores actitudes agresivas (Latorre-Román, et al., 2020), por lo que los jóvenes con un nivel bajo de prosocialidad tienen relaciones problemáticas con sus iguales (Ma, et al., 2020). Se ha encontrado que los adolescentes que actúan bajo el rol de acosador o víctima tienen unos niveles más bajos de comportamientos prosociales que los no involucrados (Guy, et al., 2019). Los estudios aportados por Rusby, et al. (2019) y Gómez-Ortiz, et al. (2019) también señalan que la victimización se asocia positivamente con el comportamiento prosocial. Los adolescentes varones se caracterizan por poseer bajos niveles de empatía y prosocialidad, mientras que las chicas reportaron mayores comportamientos prosociales y bajos niveles de acoso escolar (Bataller, et al., 2019; Malinauskas y Saulius, 2019). Así pues, se indica que niveles altos de comportamientos prosociales predicen niveles más bajos de actitudes antisociales, los cuales se correlacionan con actitudes sexistas (Hofmann y Muller, 2018; Malonda, et al., 2017).

Haciendo hincapié al estudio aportado por Jungert, et al. (2020), se señala que los adolescentes con puntuaciones altas en motivación y prosocialidad obtuvieron puntuaciones menores en victimización. Un nivel alto en convención social (normas de comportamiento) se asocian con puntuaciones más bajas en violencia sufrida y observada, ya que la violencia se correlaciona con conductas de indisciplina (Gómez-Mármol, et al., 2018); por lo que cabe destacar la existencia de una correlación positiva entre clima escolar y prosocialidad (Manzano-Sánchez, et al., 2021). Los adolescentes que llevan a cabo actividades deportivas tienen puntuaciones significativas más altas en comportamiento prosocial y habilidades sociales (Akelaitis y Lisinskiene, et al., 2018). Aspectos como el apoyo familiar, la utilización de metodologías adecuadas y talleres que fomenten las conductas prosociales pueden ayudar a que los estudiantes adolescentes mejoren sus necesidades psicológicas básicas y obtengan niveles superiores de satisfacción con la vida con la finalidad de reducir las conductas antisociales (Holguin-Álvarez, 2017; Manzano-Sánchez y Valero-Valenzuela, 2019; Miranda, et al., 2019), ya que ciertas actitudes como la exposición temprana a videojuegos violentos acentúa bajos niveles de prosocialidad (Coyne, et al., 2018).

3.2. Análisis cualitativo

Una vez examinados los estudios seleccionados, se va a llevar a cabo un análisis cualitativo de dichas investigaciones con la finalidad de profundizar y dar una respuesta al segundo objetivo planteado. Para ello, se va a utilizar el recurso informático de ATLAS.ti 9 (ATLAS.ti, 2020) con el fin de categorizar los resultados obtenidos de cada uno de los estudios incluidos en este trabajo de revisión sistemática.

Para comenzar, se ha realizado un análisis exploratorio de los 24 estudios (Tabla 4) mediante el que se ha podido comprobar cuáles son los diez descriptores más relevantes.

TABLA 4.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS

Palabra |

Nº. total de veces que aparece |

comportamiento |

1.542 |

prosocial |

1.105 |

social |

716 |

estudio |

661 |

adolescentes |

577 |

estudiantes |

521 |

desarrollo |

506 |

conducta |

498 |

compañeros |

450 |

acoso |

442 |

Fuente: Elaboración propia

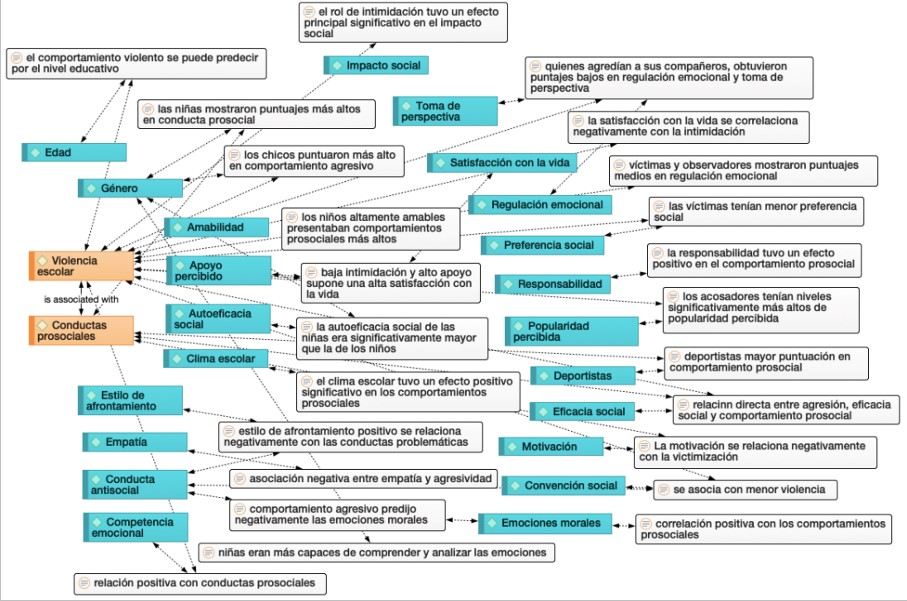

La Figura 2 muestra como de las dos grandes variables analizadas (conductas prosociales y violencia escolar) aparecen otros elementos.

FIGURA 2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ACERCA DE LAS CONDUCTAS PROSOCIALES Y LA VIOLENCIA ESCOLAR

Fuente: Elaboración propia

La realización de este análisis cualitativo tiene como utilidad conocer las diferentes conexiones y relaciones existentes entre los distintos resultados obtenidos en la previa revisión sistemática acerca de las conductas prosociales y la violencia escolar. Así pues, cabe destacar como dicho análisis cualitativo sirve para examinar en profundidad los estudios seleccionados y realizar nexos entre los resultados aportados. A partir de la figura anterior se puede observar las relaciones encontradas entre las conductas prosociales y la violencia escolar y otros elementos que se relacionan tanto con dichas variables como entre sí; se pone como ejemplo algunas de las citas recogidas que aparecen dentro de los estudios incluidos en este trabajo.

Una vez analizadas estas relaciones se ha examinado las co-ocurrencias que aparecen entre los datos considerados. En primer lugar, se han realizado las co-ocurrencias atendiendo a los diferentes códigos encontrados (Tabla 5). Se ha marcado de color verde las diversas coincidencias que ocurren entre los distintos elementos.

TABLA 5.

CO-OCURRENCIAS OBTENIDAS ENTRE LOS DIFERENTES CÓDIGOS

Columna1 |

Amabilidad Gr=1 |

Apoyo percibido Gr=2 |

Autoeficacia social Gr=2 |

Clima escolar Gr=2 |

Competencia emocional Gr=5 |

Conducta antisocial Gr=14 |

Conductas prosociales Gr=31 |

Convención social Gr=1 |

Deportistas Gr=7 |

Edad Gr=8 |

Eficacia social Gr=3 |

Emociones morales Gr=10 |

Empatía Gr=11 |

Estilo de afrontamiento Gr=4 |

Género Gr=19 |

Impacto social Gr=2 |

Motivación Gr=4 |

Popularidad percibida Gr=4 |

Preferencia social Gr=3 |

Regulación emocional Gr=3 |

Responsabilidad Gr=1 |

Satisfacción con la vida Gr=5 |

Toma de perspectiva Gr=1 |

Violencia escolar Gr=44 |

Amabilidad Gr=1 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Apoyo percibido Gr=2 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.40 |

0.00 |

0.02 |

Autoeficacia social Gr=2 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.03 |

0.00 |

0.00 |

0.11 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.05 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Clima escolar Gr=2 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.17 |

0.07 |

0.03 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.20 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Competencia emocional Gr=5 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.17 |

0.00 |

0.06 |

0.06 |

0.00 |

0.20 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.04 |

0.00 |

0.13 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.02 |

Conducta antisocial Gr=14 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.07 |

0.06 |

0.00 |

0.05 |

0.07 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.09 |

0.04 |

0.13 |

0.03 |

0.00 |

0.06 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.07 |

Conductas prosociales Gr=31 |

0.00 |

0.00 |

0.03 |

0.03 |

0.06 |

0.05 |

0.00 |

0.00 |

0.06 |

0.03 |

0.03 |

0.00 |

0.20 |

0.00 |

0.11 |

0.00 |

0.13 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.17 |

Convención social Gr=1 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.07 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.02 |

Deportistas Gr=7 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.20 |

0.00 |

0.06 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Edad Gr=8 |

0.00 |

0.00 |

0.11 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.03 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.08 |

0.00 |

0.06 |

Eficacia social Gr=3 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.03 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.07 |

Emociones morales Gr=10 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.09 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.17 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Empatía Gr=11 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.04 |

0.20 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.03 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.10 |

Estilo de afrontamiento Gr=4 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.13 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.17 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Género Gr=19 |

0.00 |

0.00 |

0.05 |

0.00 |

0.04 |

0.03 |

0.11 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.03 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.04 |

0.00 |

0.05 |

Impacto social Gr=2 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.05 |

Motivación Gr=4 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.20 |

0.13 |

0.06 |

0.13 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Popularidad percibida Gr=4 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.09 |

Preferencia social Gr=3 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.07 |

Regulación emocional Gr=3 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.33 |

0.07 |

Responsabilidad Gr=1 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

Satisfacción con la vida Gr=5 |

0.00 |

0.40 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.08 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.04 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.07 |

Toma de perspectiva Gr=1 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.33 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.02 |

Violencia escolar Gr=44 |

0.00 |

0.02 |

0.00 |

0.00 |

0.02 |

0.07 |

0.17 |

0.02 |

0.00 |

0.06 |

0.07 |

0.00 |

0.10 |

0.00 |

0.05 |

0.05 |

0.00 |

0.09 |

0.07 |

0.07 |

0.00 |

0.07 |

0.02 |

0.00 |

Nota: Gr= Enraizamiento de un código (número de citas codificadas por un código).

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se han evaluado las co-ocurrencias de los códigos con relación a cada uno de los estudios incluidos en la revisión sistemática (Tabla 6). Así pues, se puede observar el número de citas que han sido seleccionadas dentro de los documentos atendiendo a cada uno de los códigos (variables) examinadas.

Tabla 6. Co-ocurrencias obtenidas entre códigos y documentos

Columna1 |

Oriol et al. (2021) Gr=3 |

Ma et al. (2020) Gr=3 |

Guy et al. (2019) Gr=17 |

Bataller et al. (2019) Gr=10 |

Rusby et al. (2019) Gr=5 |

Sun et al. (2019) Gr=5 |

Coyne et al. (2018) Gr=2 |

Totales |

|||||||||||||||||

Amabilidad Gr=1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Apoyo percibido Gr=2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

Autoeficacia social Gr=2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

Clima escolar Gr=2 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

Competencia emocional Gr=5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

Conducta antisocial Gr=14 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

2 |

3 |

0 |

1 |

0 |

2 |

0 |

1 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

14 |

Conductas prosociales Gr=31 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

5 |

2 |

4 |

2 |

1 |

2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

3 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

31 |

Convención social Gr=1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Deportistas Gr=7 |

0 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

7 |

Edad Gr=8 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

8 |

Eficacia social Gr=3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

Emociones morales Gr=10 |

3 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

10 |

Empatía Gr=11 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

11 |

Estilo de afrontamiento Gr=4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

Género Gr=19 |

0 |

1 |

1 |

2 |

1 |

0 |

1 |

1 |

2 |

0 |

3 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

19 |

Impacto social Gr=2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

Motivación Gr=4 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

Popularidad percibida Gr=4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

Preferencia social Gr=3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

Regulación emocional Gr=3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

Responsabilidad Gr=1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Satisfacción con la vida Gr=5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

Toma de perspectiva Gr=1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Violencia escolar Gr=44 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

16 |

7 |

4 |

4 |

0 |

1 |

0 |

4 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

2 |

1 |

0 |

1 |

1 |

44 |

Totales |

3 |

6 |

5 |

8 |

3 |

7 |

30 |

21 |

9 |

9 |

9 |

7 |

10 |

14 |

2 |

9 |

7 |

2 |

9 |

4 |

5 |

2 |

4 |

2 |

187 |

Nota: Gr= Enraizamiento de documentos (número de citas en cada documento).

Fuente: Elaboración propia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La realización de esta investigación ha facilitado la posibilidad de conocer si las conductas prosociales que ejercen los adolescentes actúan como un factor moderador de la violencia escolar. Se ha querido indagar sobre la violencia escolar, debido a que es un problema persistente en los centros educativos que se desarrolla de manera física o psicológica e incluso por medio de las redes sociales (Fundación ANAR, 2021; Garaigordobil, et al., 2017; Pozas, et al., 2018; Retamal y González, 2019; Ruiz-Ramírez, et al., 2018; UNESCO, 2019). Es preciso destacar como dentro de la violencia escolar hay diversos tipos de violencia como es el maltrato entre iguales, donde se originan unos comportamientos disruptivos hacia los compañeros (Valdés, et al., 2017).

A causa de los datos tan preocupantes de casos de violencia escolar entre alumnado adolescente, se ha acentuado la puesta en marcha de diversas medidas educativas como son la implantación de programas de intervención con la finalidad de aumentar los comportamientos prosociales y, a su vez, reducir los comportamientos disruptivos de los mismos (Bonilla, et al., 2020; Castro-Robles, et al., 2020; Domínguez, et al., 2020; Ramos-Rodríguez y Aranda-Beltrán, 2020; Sánchez-Hernández, et al., 2021).

Este trabajo de revisión sistemática ha permitido comprobar que, tal y como señalan los estudios de Paredes, et al. (2020) y Simón, et al. (2019), ciertos factores personales o sociales pueden moderar la violencia ejercida por los adolescentes. Algunos de estos factores pueden ser ciertas emociones como son las emociones morales (Oriol, et al., 2021; Ortiz-Barón, et al., 2018; Mazzone, et al., 2019), la felicidad (García-Vázquez, et al. 2020), la gratitud (Sun, et al. 2019) o la empatía (Barlinska, et al., 2018; Van der Graaff, et al., 2018).

Atendiendo a las conductas empleadas por los jóvenes es preciso enfatizar en como las investigaciones actuales señalan que los adolescentes que puntúan alto en comportamiento prosocial llevan a cabo menos actitudes antisociales (Hofmann y Muller, 2018; Malonda, et al., 2017), mientras que aquellos con puntuaciones bajas en prosocialidad realizan mayores actitudes agresivas (Latorre-Román, et al., 2020; Ma, et al., 2020). Otra idea por destacar, reafirmando el estudio de Gómez-Ortiz, et al. (2017), es que se estima que los adolescentes víctimas tienen mayores niveles de prosocialidad (Jungert, et al., 2020; Rusby, et al., 2019). Aunque otros estudios discuten esta idea, debido a que apuntan que tanto las víctimas como los agresores tienen niveles de comportamiento prosocial bajos (Guy, et al., 2019); siendo los chicos quienes menores comportamientos prosociales muestran en comparación con las chicas (Bataller, et al., 2019; Malinauskas y Saulius, 2019).

Algunos otros factores que inciden en la violencia escolar, ya que fomentan el uso de comportamientos prosociales, son un alto nivel de convención social (Gómez-Mármol, et al., 2018), las actividades deportivas (Akelaitis y Lisinskiene, et al., 2018), el apoyo familiar (Miranda, et al., 2019), el empleo de metodologías adecuadas que potencien la prosocialidad (Bataller, et al., 2019; Malinauskas y Saulius, 2019) o la reducción de la utilización de videojuegos violentos (Coyne, et al., 2018). Así pues, el uso de comportamientos prosociales de los jóvenes modera los casos de violencia escolar y fomentan un clima escolar práctico y adecuado (Cacho-Becerra, et al., 2019; Manzano-Sánchez, et al., 2021; Zych, et al., 2018).

Haciendo referencia al segundo objetivo planteado, a partir del análisis cualitativo, se han examinado las relaciones existentes entre las conductas prosociales y la violencia escolar con las diversas variables que se exponen en los estudios incluidos en la revisión sistemática. Se han obtenido un total de 22 códigos (conductas prosociales, violencia escolar, empatía, emociones morales, conductas antisociales, etc.); encontrando fuertes asociaciones entre conductas prosociales y clima o violencia escolares y motivación.

Para finalizar, como conclusión, cabe resaltar como mediante los resultados obtenidos se ha podido dar respuesta a los dos objetivos propuestos de este trabajo de revisión sistemática. Se ha obtenido que las conductas prosociales son un elemento que moderan la violencia escolar, ya que actúan de manera positiva en la disminución de los comportamientos problemáticos y, por tanto, ayudan a reducir la violencia en los centros educativos. Así como, se han podido comprobar las relaciones existentes entre los dos principales elementos de esta investigación (conductas prosociales y violencia escolar) y otras variables. Las limitaciones que se han encontrado en la realización de esta investigación han sido la falta de estudios existentes que midan solo las conductas prosociales y la violencia escolar, ya que la mayoría de los trabajos analizados abordan otro tipo de variables a su vez. En cuanto a las futuras líneas de investigación sería de gran interés llevar a cabo este estudio con sujetos de otras etapas educativas con la finalidad de poder realizar comparaciones. Por otro lado, algunas de las implicaciones prácticas que tiene este trabajo de revisión sistemática han sido identificar que las conductas prosociales pueden reducir la violencia escolar en alumnado adolescente, así como, conocer mediante el análisis cualitativo las diferentes relaciones existentes entre cada una de las variables que se encuentran implicadas dentro de las conductas prosociales y la violencia escolar. Considerando los datos obtenidos se sugiere que es importante potenciar el uso de las conductas prosociales con la finalidad de potenciar el clima escolar.

Agradecimientos: El presente trabajo cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través del programa de ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU) otorgado a Alba González Moreno con referencia FPU19/01570.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Akelaitis, A. V., & Lisinskiene, A. R. (2018). Social Emotional Skills and Prosocial Behaviour among 15–16-year-old Adolescents. European Journal of Contemporary Education, 7(1), 21-28. https://doi.org/10.13187/ejced.2018.1.21

Alexander, P. A. (2020). Methodological guidance paper: The art and science of quality systematic reviews. Review of Educational Research, 90(1), 6-23. https://doi.org/10.3102%2F0034654319854352

Alonso, C., y Romero, E. (2020). Estudio longitudinal de predictores y consecuencias del ciberacoso en adolescentes españoles. Psicología Conductual, 28(1), 73-93. https://www.behavioralpsycho.com/producto/estudio-longitudinal-de-predictores-y-consecuencias-del-ciberacoso-en-adolescentes-espanoles/

Arseneault, L. (2018). Annual Research Review: The persistent and pervasive impact of being bullied in childhood and adolescence: implications for policy and practice. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 59(4), 405-421. https://doi.org/10.1111/jcpp.12841

ATLAS.ti (Versión 9) [Software de computación]. (2020). Berlín: Scientific Software Development GmbH. https://atlasti.com/es/

Barlinska, J., Szuster, A., & Winiewski, M. (2018). Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of affective versus cognitive empathy in increasing prosocial cyber bystander behavior. Frontiers in Psychology, 9, 799. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00799

Bataller, C. B., Segatore-Pittón, M. E., y Tabullo-Tomas, Á. J. (2019). Empatía, conducta prosocial y “bullying”. Las acciones de los alumnos espectadores. Estudios sobre Educación, 37, 113–134. https://doi.org/10.15581/004.37.113-134

Becerra, S., Tapia, C., Mena, M., y Moncada, J. (2020). Convivencia y violencia escolar: tensiones percibidas según actores educativos. Revista Espacios, 41(26), 1-15. https://www.revistaespacios.com/a20v41n26/20412601.html

Bonilla, C., Rosario F. J., Rivera, O., Muñoz, H., y Rivera, I. C. (2020). Construcción de una escala de actitud hacia la violencia escolar en adolescentes del Callao, Perú. Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia, 19(19), 49-76. http://fidesetratio.ulasalle.edu.bo/index.php/fidesetratio/issue/view/6/6

Cacho-Becerra, Z., Silva-Balarezo, M., y Yengle-Ruíz, C. (2019). El desarrollo de habilidades sociales como vía de prevención y reducción de conductas de riesgo en la adolescencia. Transformación, 15(2), 291-305. https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/transformacion/article/view/2596

Cangas A. J., Fínez M. J., Morán C., Navarro N., & Moldes P. (2019). Mental Health, New Technologies, and Wellbeing for Adolescents. En C. Steinebach & Á. Langer (Eds.), Enhancing Resilience in Youth (pp. 233-243). Springer.

Castro-Robles, A., Niño-Vega, J. y Fernández-Morales, F. (2020). El acoso escolar como oportunidad para mejorar la convivencia en el aula. Educación y Humanismo, 22(38), 1-13. http://dx/10.17081/eduhum.22.38.3675

Cortés-Alfaro, A. (2020). Acoso escolar, ciberacoso y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Revista Cubana de Medicina General Integral, 36(3), e1120. http://www.revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/1671

Coyne, S. M., Warburton, W. A., Essig, L. W., & Stockdale, L. A. (2018). Violent video games, externalizing behavior, and prosocial behavior: A five-year longitudinal study during adolescence. Developmental Psychology, 54(10), 1868–1880. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/dev0000574

de la Serna-Tuya, A. S., González-Calleros, J. M., y Navarro, Y. (2018). Las Tecnologías de Información y Comunicación en el preescolar: Una revisión bibliográfica. Campus Virtuales, 7(1), 19-31. http://www.uajournals.com/campusvirtuales/journal/12/2.pdf

Domínguez, V., Deaño, M., y Tellado, F. (2020). Incidencia de los distintos tipos de violencia escolar en Educación Primaria y Secundaria. Aula Abierta, 49(4), 373-384. https://doi.org/10.17811/rifie.49.4.2020.373-384

Fundación ANAR. (2021). La opinión de los estudiantes. II Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos. Fundación ANAR. https://www.anar.org/wp-content/uploads/2020/09/INFORME_II_ESTUDIO_acoso-escolar-opini%C3%B3n-estudiantes.pdf

Garaigordobil, M., Martínez-Valderrey, V., y Machimbarrena, J. M. (2017). Intervención en el bullying y ciberbullying: Evaluación del caso Martín. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 4(1), 25-32. https://www.revistapcna.com/sites/default/files/16-01.pdf

García-Vázquez, F. I., Valdés-Cuervo, A. A., Martínez-Ferrer, B., & Parra-Pérez, L. G. (2020). Forgiveness, gratitude, happiness, and prosocial bystander behavior in bullying. Frontiers in Psychology, 10, 2827. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02827

Gómez-Mármol, A., Sánchez-Alcaraz Martínez, B., Valero-Valenzuela, A., & De la Cruz-Sánchez, E. (2018). Perceived violence, sociomoral attitudes and behaviours in school contexts. Journal of Human Sport and Exercise, 13(1), 138-148. https://doi.org/10.14198/jhse.2018.131.14

Gómez-Ortiz, O., Romera-Félix, E. M., y Ortega-Ruiz, R. (2017). Multidimensionalidad de la competencia social: medición del constructo y su relación con los roles del bullying. Revista de Psicodidáctica, 22(1), 37-44. https://doi.org/10.1016/S11361034(17)30042-4

Gómez-Ortiz, O., Romera, E. M., Ortega-Ruiz, R., Herrera, M., & O'Higgins Norman, J. (2019). Multidimensional social competence in research on bullying involvement: A cross-cultural study. Behavioral Psychology, 27(2), 217-238. https://www.behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/2019/10/03.Gomez-Ortiz-27-2oaEn-1.pdf

González, A., y Molero, M.M. (2022). Violencia entre iguales durante la adolescencia: una revisión sistemática de instrumentos para hispanohablantes. PsiqueMag, 11(2), 1–13. http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/2106

Guy, A., Lee, K., & Wolke, D. (2019). Comparisons between adolescent bullies, victims, and bully-victims on perceived popularity, social impact, and social preference. Frontiers in Psychiatry, 10, 868. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00868

Hofmann, V., & Müller, C. M. (2018). Avoiding antisocial behavior among adolescents: The positive influence of classmates’ prosocial behavior. Journal of Adolescence, 68, 136–145. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.07.013

Holguin-Alvarez, J. (2017). Efectos de conductas proactivas y prosociales en incidentes críticos de escolares limeños, Perú. Propósitos y Representaciones, 5(2), 185 - 244. http://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n2.172

Jungert, T., Holm, K., Iotti, N. O., & Longobardi, C. (2020). Profiles of bystanders’ motivation to defend school bully victims from a self-determination perspective. Aggressive Behavior, 47(1), 78-88. https://doi.org/10.1002/ab.21929

Landa-Ramírez, E., y Arredondo-Pantaleón, A. J. (2014). Herramienta pico para la formulación y búsqueda de preguntas clínicamente relevantes en la psicooncología basada en la evidencia. Psicooncología, 11(2/3), 259-270. http://doi.org/10.5209/rev_psic.2014.v11.n2-3.47387

Latorre-Román, P. Á., Bueno-Cruz, M. T., Martínez-Redondo, M., & Salas-Sánchez, J. (2020). Prosocial and Antisocial Behaviour in School Sports. Apunts Educació Física i Esports, 139, 10–19. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.02

Ma, T. L., Zarrett, N., Simpkins, S., Vandell, D. L., & Jiang, S. (2020). Brief report: Patterns of prosocial behaviors in middle childhood predicting peer relations during early adolescence. Journal of Adolescence, 78, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.11.004

Malinauskas, R., & Saulo, T. (2019). Social self-efficacy and prosocial behaviour among students of high and youth schools. (2019). European Journal of Contemporary Education, 8(3), 542-549. https://doi.org/10.13187/ejced.2019.3.542

Malonda, E., Tur-Porcar, A., & Llorca, A. (2017). Sexism in adolescence: parenting styles, division of housework, prosocial behaviour and aggressive behaviour / Sexismo en la adolescencia: estilos de crianza, división de tareas domésticas, conducta prosocial y agresividad. Revista de Psicología Social, 32(2), 333–361. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/02134748.2017.1291745

Manzano-Sánchez, D., & Valero-Valenzuela, A. (2019). Implementation of a model-based programme to promote personal and Social Responsibility and its effects on motivation, prosocial behaviours, violence and classroom climate in primary and secondary education. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(21), 4259. https://doi.org/10.3390/ijerph16214259

Manzano-Sánchez, D., Gómez-Mármol, A., Valero-Valenzuela, A., & Jiménez-Parra, J. F. (2021). School climate and responsibility as predictors of antisocial and prosocial behaviors and violence: A study towards self-determination theory. Behavioral Sciences, 11(3), 36. https://doi.org/10.3390/bs11030036

Mazzone, A., Yanagida, T., C. S. Caravita, S., & Strohmeier, D. (2019). Moral emotions and moral disengagement: Concurrent and longitudinal associations with aggressive behavior among early adolescents. The Journal of Early Adolescence, 39(6), 839–863. https://doi.org/10.1177%2F0272431618791276

Menéndez, J. I., y Fernández-Río, J. (2018). Actitudes hacia la violencia y papel importante del alumnado en el aula de educación física. Revista Complutense de Educación, 29(4), 1293-1308. https://doi.org/10.5209/RCED.55352

Miranda, R., Oriol, X., Amutio, A., & Ortúzar, H. (2019). Bullying en la adolescencia y satisfacción con la vida: ¿puede el apoyo de los adultos de la familia y de la escuela mitigar este efecto? Revista de Psicodidáctica, 24(1), 39-45. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2018.07.001

Morán-Astorga, M. C., Menezes, E., y Ramalho, M. (2019). Afrontamiento y resiliencia: un estudio con adolescentes sanos. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2, 281-288. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n2.v1.1697

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483

Oriol, X., Miranda, R., & Amutio, A. (2021). Dispositional and situational moral emotions, bullying and prosocial behavior in adolescence. Current Psychology, published online. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02396-x

Ortiz-Barón, M. J., Etxebarria-Bilbao, I., Apodaca-Urquijo, P., Conejero-López, S., & Pascual-Jimeno, A. (2018). Moral emotions associated with prosocial and antisocial behavior in school-aged children. Psicothema, 30(1), 82–88. https://doi.org/10.7334/psicothema2016.143

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S.,… Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. British Medical Journal, 372. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Palacios, X. (2019). Adolescencia: ¿una etapa problemática del Desarrollo humano? Revista de Ciencias de la Salud, 17(1), 5-8. https://revistas.urosario.edu.co/xml/562/56258058001/index.html

Paredes, G., Ugarte, A., Velázquez, T., y Rivera Holguín, M. R. (2020). Convivencia escolar: Factores de protección y riesgo frente a la violencia. Un estudio con docentes de Lima. Revista Psicologia e Educação, 3(1), 24–39. https://lirias.kuleuven.be/3408556?limo=0

Pozas, J., Morales, T., y Martínez, R. (2018). Efectos de un programa de ciberconvivencia en la prevención del cyberbullying. Psychology, Society & Education, 10(2), 239-250. https://doi.org/10.25115/psye.v10i2.1953

Ramos-Rodríguez, I., y Aranda-Beltrán, C. (2020). Violencia y acoso escolar: diferencias por sexo y edad en estudiantes universitarios mexicanos. CIENCIA UNEMI, 13(34), 84-93. https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol13iss34.2020pp84-93p

Retamal, J., y González, S. (2019). De la micro-violencia al clima escolar: Claves de comprensión desde el discurso de profesores. Psicoperspectivas, 18(1), 1-15. http://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1559

Richardson, W. S., Wilson, M. C., Nishikawa, J., & Hayward, R. S. (1995). The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions. ACP Journal Club, 123(3), A12-A13. http://doi.org/10.7326/ACPJC-1995-123-3-A12

Ruiz-Ramírez, R., García-Cué, J. L., Ruiz-Martínez, F., y Ruiz-Martínez, A. (2018). La relación bullying-deserción escolar en bachilleratos rurales. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 20(2), 37-45. https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.2.1527

Rusby, J. C., Mason, M., Gau, J. M., Westling, E., Light, J. M., Mennis, J., Zaharakis, N. M., & Flay, B. R. (2019). Relational victimization and peer affiliate prosocial behaviors in African American adolescents: Moderating effects of gender and antisocial behavior. Journal of Adolescence, 71, 91–98. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2019.01.002

Sánchez-Hernández, Ó., Canales, A., Peinado, A., & Enright, R. D. (2021). Evaluation of the effectiveness and satisfaction of the Learning to Forgive Program for the prevention of bullying. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 19(53), 185–204. https://doi.org/10.25115/ejrep.v19i53.2969

Simón, M. J., Fuentes, R. M., Garrido, M., Serrano, M. D., Larrañaga, M. E., & Yubero, S. (2019). Personal and social factors which protect against bullying victimization. Enfermería Global, 18(2), 1-24. https://dxdoi.org/10.6018/eglobal.18.2.345931

Sun, P., Sun, Y., Jiang, H., Jia, R., & Li, Z. (2019). Gratitude and problem behaviors in adolescents: The mediating roles of positive and negative coping styles. Frontiers in Psychology, 10, 1547. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01547

Valdés, Á., Martínez, B., & Carlos, E. (2017). The role of teaching practices in the prevention of school violence among peers //El rol de las prácticas docentes en la prevención de la violencia escolar entre pares. Revista de Psicodidáctica, 23(1), 33-38. https://ojs.ehu.eus/index.php/psicodidactica/article/view/16434

Van der Graaff, J., Carlo, G., Crocetti, E., Koot, H. M., & Branje, S. (2018). Prosocial behavior in adolescence: Gender differences in development and links with empathy. Journal of Youth and Adolescence, 47(5), 1086–1099. https://doi.org/10.1007/s10964-017-0786-1

Vargas, K., Villoría, Y. A., y López, V. M. (2018). Factores protectores de la conducta prosocial en adolescentes: un análisis de ruta. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 21(2), 563-589. http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/65290

Wells, G. A., Shea, B., O’Connell, D., Peterson, J., Welch, V., Losos, M., & Tugwell, P. (2000). The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

Yepes-Nuñez, J. J., Urrútia, G., Romero-García, M., y Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790–799. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

Zych, I., Beltrán-Catalán, M., Ortega-Ruiz, R., & Llorent, V. J. (2018). Competencias sociales y emocionales de adolescentes involucrados en diferentes roles de bullying y cyberbullying. Revista de Psicodidáctica, 23(2), 86–93. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2017.12.001