ISSN: 0210-1696

DOI: https://doi.org/10.14201/scero.32176

ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES Y LAS ACTITUDES DE FUTUROS DOCENTES SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Analysis of Future Teachers’ Perceptions and Attitudes towards Diversity Inclusion

Inmaculada García-Martínez

Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. España

https://orcid.org/0000-0003-2620-5779

Carmen del Pilar Gallardo-Montes1

Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. España

https://orcid.org/0000-0002-6510-2425

Isabel Angustias Gómez Pérez

Universidad de Granada. Centro de Magisterio La Inmaculada. España

https://orcid.org/0000-0001-9941-3099

Lara Checa-Domene

Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. España

https://orcid.org/0000-0001-9516-5796

Recepción: 4 de septiembre de 2024

Aceptación: 4 de noviembre de 2024

Resumen: La educación inclusiva pretende la educación integral del alumnado, independientemente de las características de este, promoviendo así un paradigma social de derechos y calidad de vida. Por ello, es necesario que tanto el futuro docente como aquel que está en ejercicio mantengan una actitud positiva hacia la diversidad de los centros educativos. A partir de esta premisa, este estudio pretende conocer los sentimientos, percepciones y actitudes que los futuros docentes del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Granada tienen sobre la inclusión de la diversidad en las aulas, así como determinar la existencia de correlaciones y diferencias según las dimensiones analizadas. Siguiendo el método cuantitativo, se administraron los cuestionarios SACIE-R y CEFI-R a 230 estudiantes, los cuales manifestaron una buena actitud hacia la diversidad, pero con variaciones según el sexo. Se comprobó como aquellos docentes en formación que poseían menor conocimiento sobre la diversidad fueron los que manifestaron una mayor preocupación hacia la misma y que aquellos que mostraron índices superiores de preocupación son los que tuvieron actitudes más positivas hacia esta. Atendiendo a la opinión del alumnado sobre sus actitudes hacia la educación inclusiva, pueden orientarse los planes académicos hacia las necesidades formativas de este presente.

Palabras clave: Educación superior; formación inicial; actitudes; educación inclusiva; atención a la diversidad.

Abstract: Inclusive education seeks the comprehensive education of students regardless of their characteristics or needs, through the promotion of a social paradigm of rights and quality of life. Therefore, it is necessary that both service and preservice teachers maintain a positive attitude towards the coexisting diversity in schools. Based on this premise, the objective of this study was to know the sentiments, attitudes and concerns that future teachers of the Primary Education Degree at the University of Granada have about the inclusive education, as well as to determine the existence of correlations and statistical differences according to the dimensions analyzed. Following a quantitative approach, the SACIE-R and CEFI-R questionnaires were administered to 230 students, who expressed a good attitude towards diversity with significant variations in relation to the gender. It was found that those trainee teachers who had less knowledge about diversity were the ones who were more concerned about it, and that those who showed higher levels of concern were the ones who had more positive attitudes towards it. These results reinforce the idea that academic plans must be oriented and redesigned taking into consideration the students training needs.

Keywords: Higher education; initial training; attitudes; inclusive education; attention to diversity.

1. Introducción

La búsqueda constante de mejoras en el sistema educativo ha derivado en el diseño y el desarrollo de reformas educativas que pretenden, entre otras cuestiones, favorecer la atención a la diversidad presente en las aulas. Al respecto, la Agenda 2030 ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar una educación inclusiva de calidad, la cual pretende, ante todo, la educación de la totalidad del alumnado, independientemente de que este presente o no discapacidad, así como su origen, condición o contexto (Triviño-Amigo et al., 2022). Además, esta va más allá del aula, pues abarca un paradigma social de derechos y calidad de vida (Ainscow et al., 2006; Verdugo, 2009).

Las prácticas inclusivas dentro y fuera de las clases ordinarias son importantes para la implementación fluida de una educación inclusiva basada en las necesidades específicas del estudiantado (Rojo-Ramos et al., 2021). Para que el ideal de educación inclusiva se mantenga en el tiempo, juega un papel fundamental el docente, pero no únicamente el que está activo, sino el que está en formación, pues representará al profesorado del futuro. Esto es determinante, ya que la implementación de prácticas inclusivas efectivas depende significativamente de la presencia de actitudes positivas hacia esta, lo que presenta un efecto directo en la calidad de la educación (Agavelyan et al., 2020; Echeita, 2017; Valenzuela et al., 2019; Vogiatzi et al., 2023).

En este sentido, no solo resulta imprescindible una buena actitud, sino que las preocupaciones del profesorado hacia la diversidad son igualmente vitales en este proceso (Miesera et al., 2018). Estas preocupaciones parten a menudo de la formación inicial (Oswlad y Sward, 2011; Tanriverdi, 2016), por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior en dichos términos debe ser muy respetuoso, tolerante y empático. Es por ello por lo que las actitudes y las percepciones de los futuros maestros y maestras hacia la inclusión constituyen un factor determinante para una implementación efectiva de las políticas de educación inclusiva (Morejón et al., 2019; Pérez y Vigo, 2022).

En las últimas décadas, existe un interés compartido a nivel nacional e internacional en la promoción de una escuela inclusiva por y para todos y todas (Rojo-Ramos et al., 2021). Sin embargo, la formación inicial de los docentes en materia inclusiva es clave para su consecución, ya que va a influir de forma directa en sus actitudes y percepciones ante la diversidad de las aulas (Majoko, 2019). De hecho, las percepciones y las actitudes hacia la promoción de prácticas inclusivas ha sido una de las mayores preocupaciones de la investigación educativa en las últimas décadas (Florian y Camedda, 2020; Llorent y Álamo, 2019), poniendo el foco de atención en la formación derivada de la Educación Superior.

En el estudio de la literatura, las percepciones y las actitudes son entendidas como las interpretaciones personales y la predisposición que manifiestan los docentes a la hora de responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, objeto y/o situación (Saloviita, 2020). Ambas se configuran como dos componentes del desarrollo cognitivo, estando las actitudes más conectadas con el componente afectivo y las percepciones, por su parte, con el componente cognitivo. Estos conceptos están relacionados con factores como la formación y la disponibilidad de recursos y apoyos para la promoción de prácticas inclusivas (Paseka y Schwab, 2020).

En este sentido, el éxito educativo depende en gran medida de la preparación del profesorado, de sus competencias y sus actitudes para enseñar en un entorno donde la diversidad es un aspecto que suma en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado (Gallego Echeverri, 2023). En esta línea, este éxito surge cuando todo el alumnado tiene acceso a una educación de calidad que le permita desarrollar todo su potencial, independientemente de sus particularidades individuales. Esto implica la creación de entornos y prácticas educativas que sean inclusivas, a través de la adaptación de currículos, el uso de metodologías pedagógicas diversas y flexibles, la implementación de apoyos y recursos adicionales y la promoción de la participación y el respeto a la diversidad (Checa-Domene et al., 2024).

El análisis del éxito inclusivo exige valorar todos los factores involucrados. Por un lado, hay que prestar atención a los actores involucrados en los procesos educativos, destacando los maestros y las maestras, los equipos directivos, las familias e incluso las autoridades educativas. Al respecto, es importante que todos ellos tengan voluntad y disposición para trabajar de manera colaborativa y coordinada para garantizar que cada estudiante reciba el apoyo y la atención necesaria para su aprendizaje y desarrollo integral, de acuerdo con lo previsto en las políticas educativas y las recomendaciones aportadas por los organismos internacionales (Azorín y Ainscow, 2020). En esta línea, es importante promover una cultura educativa inclusiva que valore la diversidad como un enriquecimiento para la comunidad educativa y que promueva el respeto, la tolerancia y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. El éxito educativo en inclusión se traduce en una mayor equidad y calidad en la educación, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, gracias, entre otras cuestiones, al desempeño profesional y actitudes de los docentes hacia la inclusión (Lindner et al., 2023).

Para valorar la actitud hacia la inclusión, existen diferentes estudios y escalas que ahondan en estos conceptos. Ejemplo de ello es la escala SACIE-R (Forlin et al., 2011), la cual se centra en valorar los sentimientos, las actitudes y las preocupaciones hacia la educación inclusiva. Esta ha sido administrada por investigadores de diferentes contextos, permitiendo hacer un barrido de los ideales y preocupaciones nacionales e internacionales. AlMahdi y Bukamal (2019) analizan las actitudes de futuros docentes en Baréin. Estos detectan buenas actitudes hacia la inclusión, pero ciertas preocupaciones y diferentes sentimientos hacia la diversidad. Flores y Villardón (2014) destacan valores medios en cuanto a la predisposición hacia la inclusión de futuros maestros de inglés en Honduras, concretando cómo los hombres obtienen mayores puntajes en la dimensión relativa a las preocupaciones y más sentimientos negativos hacia la inclusión que las mujeres, destacando estas en su actitud hacia la diversidad. Gallego-Ortega y Rodríguez-Fuentes (2021) revelan creencias positivas sobre la inclusión en futuros docentes de Granada (España), siendo las mujeres las que muestran un patrón de actitud más positivo. Navarro-Mateu et al. (2020) indican que los estudiantes de Magisterio de Valencia (España) manifiestan niveles medio-altos en actitudes inclusivas, destacando de nuevo las mujeres, con un mayor nivel de actitud inclusiva frente a la de los hombres. Así mismo, Peprah et al. (2021) también hallan una buena actitud hacia la inclusión por parte de futuros maestros de Ghana, sin ahondar en las diferencias por sexo. Por otro lado, la escala CEFI-R (González-Gil et al., 2019), menos extendida a nivel internacional, pero con gran aceptación a nivel nacional, permite indagar en la concepción del futuro docente hacia la diversidad, los aspectos vinculados a la metodología de trabajo, los apoyos y la participación comunitaria. Falla et al. (2022) administran el cuestionario a futuros docentes, obteniendo buenos resultados en las dimensiones evaluadas. Estos revelan que las mujeres presentan puntajes más elevados en la valoración de la formación en inclusión y en las actitudes hacia esta con respecto a los hombres. Pasarín et al. (2023) detectan una percepción mejorable hacia la diversidad, pero buenas actitudes hacia los apoyos y las metodologías de trabajo por parte de docentes españoles en ejercicio. Con respecto al sexo, los hombres manifiestan una concepción hacia la diversidad superior a la de las mujeres y estas, una media más alta que ellos en cuanto a la metodología y los apoyos. Regueira (2021), en su estudio con profesorado en ejercicio, indica una buena predisposición hacia la diversidad, poniendo de manifiesto como una percepción negativa hacia esta se relaciona con una menor percepción hacia el docente de apoyo y su labor, la metodología adaptada y el vínculo escuela-comunidad. Por su parte, Rojo-Ramos et al. (2021), en su estudio con futuros docentes, determinan que la actitud de estos hacia la inclusión es positiva, destacándose mayores puntajes en la dimensión vinculada a la concepción de la diversidad y no hallando diferencias por sexos.

Partiendo de este contexto, el objetivo de la presente investigación es conocer los sentimientos, las percepciones y las actitudes que los futuros maestros y maestras del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Granada tienen sobre la inclusión de la diversidad en las aulas, así como analizar las diferencias significativas y correlaciones entre las dimensiones estudiadas, según el sexo.

2. Método y materiales

2.1. Diseño y participantes

Este estudio se adhiere a un diseño ex post-facto no experimental, de tipo descriptivo y correlacional con medición en grupo único con carácter transversal. Este tipo de diseño no solo permite recoger información relevante sobre determinados fenómenos educativos, sino, también, resulta adecuado para analizar características de la población como las actitudes, las creencias o los comportamientos de las personas (McMillan y Schumacher, 2005) y denotar, por tanto, si existen o no diferencias estadísticamente significativas.

En este estudio participaron de forma voluntaria un total de 230 estudiantes universitarios que cursaban la asignatura obligatoria de Atención a la Diversidad pertenecientes al Grado de Educación Primaria de la Universidad de Granada. Para su selección se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo incidental. La distribución de los participantes (n = 230) por sexo quedó distribuida en 177 mujeres (77%) y 53 hombres (23%).

Teniendo en cuenta el importante número de mujeres participantes, el sexo no supuso un sesgo en esta investigación, ya que los estudios en Ciencias Sociales y Jurídicas tienen un predominio de mujeres (Gallardo-Montes et al., 2022; Gialamas et al., 2013; Marín-Díaz, 2018).

2.2. Instrumentos

Para la realización de los diferentes análisis, se incluyó la variable sociodemográfica sexo, con el objetivo de recabar información relevante y de analizar la existencia de diferencias significativas en torno a esta.

Para la recogida de datos, se empleó la técnica de encuesta y el instrumento de cuestionario. Para conocer los sentimientos, las actitudes y las preocupaciones del alumnado sobre la inclusión educativa se administraron dos cuestionarios: CEFI-R y SACIE-R.

En primer lugar, se utilizó el cuestionario de Valoración Docente de la Inclusión Educativa (CEFI-R) de González-Gil et al. (2019), de escala tipo Likert (1 = Totalmente en desacuerdo; 4 = Totalmente de acuerdo), que evaluaba la formación inicial de los futuros docentes. Este cuestionario constaba de 19 ítems, distribuidos en torno a cuatro dimensiones: (1) concepción de la diversidad, (2) metodología, (3) apoyos y (4) participación de la comunidad.

- Concepción de la diversidad (5 ítems): analiza la concepción que poseen los futuros docentes sobre la diversidad de las aulas.

- Metodología (5 ítems): evalúa cómo de competentes se sienten los futuros docentes para adaptar su práctica docente a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

- Apoyos (4 ítems): examina cómo perciben los docentes el trabajo del docente de apoyo y si este debe desempeñar su intervención en el aula ordinaria.

- Participación comunitaria (5 ítems): se aproxima a la concepción que tiene el futuro profesorado sobre el nivel de implicación que debe tener la comunidad en el centro educativo y viceversa.

Por su parte, la Escala Revisada de Sentimientos, Actitudes y Preocupaciones sobre la educación inclusiva se empleó para medir las percepciones de los docentes sobre la inclusión (SACIE-R) (Forlin et al., 2011). Este instrumento se diseñó para evaluar las actitudes, los sentimientos y las percepciones hacia la inclusión educativa tanto de los docentes en ejercicio como en formación (Hernández y García, 2017). Es una escala de tipo Likert con cuatro opciones de respuesta, siendo 1 = Totalmente de acuerdo y 4 = Totalmente en desacuerdo. Consta de 15 ítems distribuidos en torno a tres dimensiones:

- Actitudes: evalúa la predisposición y percepción de los futuros docentes respecto a la educación inclusiva, así como el concepto que tienen sobre los alumnos que tienen cabida en ella.

- Sentimientos: hacia las personas con diferentes necesidades.

- Preocupaciones: examina las preocupaciones que los futuros docentes tienen a la hora de atender a la diversidad del alumnado presente en las aulas.

Además, se estableció el sexo como parámetro general de tipo sociodemográfico.

2.3. Procedimiento

Este estudio se realizó obteniendo previamente el consentimiento informado de cada uno de los participantes. Todos ellos fueron debidamente informados tanto de la confidencialidad y el anonimato de las informaciones recogidas como del procedimiento a seguir. Los cuestionaros se administraron de forma individual a través de la plataforma Google Forms en horario de clase y en presencia de los investigadores. Asimismo, se siguieron los códigos y las directrices éticas de la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2008) y se contó con el informe favorable por parte del Comité de Ética en Investigación Humana (CEIH) (3562/CEIH/2023) del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada (España).

2.4. Análisis de los datos

El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 25.0 para Windows, con un margen de error del 5% y un Índice de Confiabilidad del 95%.

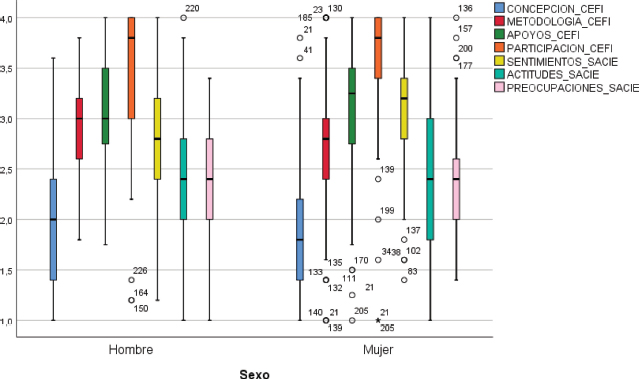

Con el propósito de comprobar la fiabilidad interna de los instrumentos administrados se empleó el coeficiente Alpha de Cronbach, siendo de 0.87. Además, para conocer la distribución de los resultados en cuanto al sexo, en primer lugar, se realizó un análisis descriptivo (media y desviación típica) y su posterior representación a través del diagrama de cajas y bigotes.

3. Resultados

Los estadísticos descriptivos demostraron que, respecto a la dimensión sentimientos y participación, se establecían diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo, presentando las mujeres puntuaciones ligeramente superiores a los hombres. Sin embargo, para el resto de las dimensiones no se han hallado diferencias significativas respecto a dicha variable (Tabla 1). La homocedasticidad univariable se cumplió para la mayoría de las dimensiones, excepto para sentimientos y participación, hallándose para ambos diferencias significativas respecto al sexo.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las escalas CEFI-R y SACIE-R con respecto al sexo

H |

M |

Levene test |

p |

95 % IC |

||||

M |

DT |

M |

DT |

F |

p |

|||

Sentimientos |

2.7925 |

.63119 |

3.1017 |

.54694 |

1.564 |

.212 |

.001* |

[-0.48426; -0.13423] |

Actitudes |

2.4075 |

.68158 |

2.3684 |

.80870 |

2.458 |

.118 |

.749 |

[-.20194; 0.28031] |

Preocupaciones |

2.4075 |

.52764 |

2.3672 |

.49181 |

.663 |

.416 |

.607 |

[-0.11401; 0.19464] |

Concepción de la diversidad |

2.0000 |

.62634 |

1.8260 |

.58698 |

.011 |

.915 |

.064 |

[-0.00993; 0.35795] |

Metodología |

2.8755 |

.42648 |

2.7537 |

.62186 |

8.989 |

.003 |

.184 |

[-0.05810; 0.30170] |

Apoyos |

3.0566 |

.55392 |

3.1031 |

.57803 |

.138 |

.710 |

.605 |

[-0.22318; 0.13017] |

Participación |

3.3887 |

.73945 |

3.6554 |

.49162 |

14.302 |

.000 |

.003* |

[-0.43882; -0.09455] |

Note. M = Media; DT = Desviación típica; * p <.05.

Los resultados demostraron que, en cuanto a la dimensión de concepción de la diversidad, participación y preocupaciones, los hombres presentaron un rango intercuartílico más amplio con una mediana superior a la de las mujeres (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de cajas y bigotes de las escalas CEFI-R y SACIE-R con respecto al sexo

Además, se observó que son más el número de mujeres que se sitúan fuera de los rangos intercuartílicos establecidos en las dimensiones metodología, apoyos, participación y sentimientos. Al igual que ocurre al alza en las dimensiones de concepción y preocupaciones.

En cuanto al análisis de correlaciones (Tabla 2), la dimensión sentimientos se correlacionó positivamente con las dimensiones preocupaciones, concepción de la diversidad y metodología. En el caso de concepción a la diversidad, esta correlación fue inversa, por lo que aquellos que tenían una concepción inferior sobre la diversidad, tendieron a manifestar mayores sentimientos. Por otro lado, se ha evidenciado que existe una correlación significativa inversa en cuanto a las variables de concepción a la diversidad y apoyos. En otras palabras, los futuros docentes que poseen una menor concepción sobre la diversidad son los que manifestaron una mayor preocupación hacia la misma. En contraposición, los futuros docentes que mostraron índices superiores de preocupación son los que tuvieron actitudes más positivas hacia la diversidad.

Tabla 2. Análisis correlacional entre las dimensiones de las escalas CEFI-R y SACIE-R

Sentimientos |

Actitudes |

Preocupaciones |

Concepción |

Metodología |

Apoyos |

Participación |

|

Sentimientos |

1 |

.116 |

.381** |

-.321** |

.223** |

.038 |

.059 |

Actitudes |

1 |

.178** |

.031 |

-.014 |

-.069 |

-.048 |

|

Preocupaciones |

1 |

-.185** |

.265** |

.005 |

.007 |

||

Concepción |

1 |

-.175** |

-.217** |

-.331** |

|||

Metodología |

1 |

.252** |

.224** |

||||

Apoyos |

1 |

.526** |

|||||

Participación |

* |

1 |

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que existe una correlación entre los sentimientos y la predisposición metodológica: a mayor sentimiento, mayor predisposición metodológica, por lo que tienden a utilizar una amplia variedad de estrategias metodológicas. Del mismo modo, los docentes que mostraron mayor preocupación hacia la diversidad tendieron a abogar por el uso de diferentes metodologías en la atención del alumnado con necesidades educativas. En esta línea, los futuros docentes que poseían una concepción alta sobre la diversidad consideraron que precisaban de menos apoyo en el aula. A su vez, aquellos que disponían de más estrategias, indicaron que necesitaban un menor apoyo.

4. Discusión y conclusiones

La actitud de los futuros docentes hacia la inclusión constituye un aspecto crucial para una implementación efectiva de las políticas de educación inclusiva. En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue analizar los sentimientos, las percepciones y las actitudes que los futuros docentes de la asignatura de Atención a la Diversidad del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Granada tenían respecto a la inclusión educativa.

En general, la actitud hacia la diversidad presentó puntajes positivos, coincidiendo así con estudios previos como los de AlMahdi y Bukamal (2019), Falla et al. (2022), Gallego-Ortega y Rodríguez-Fuentes (2021), Navarro-Mateu et al. (2020), Peprah et al. (2021), Regueira (2021) y Rojo-Ramos et al. (2021). Sin embargo, si se profundiza en las diferencias por sexos, pudo apreciarse que las mujeres presentaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los sentimientos y a la participación con respecto a los hombres. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Flores y Villardón (2014), las cuales también hallan un mayor porcentaje de sentimientos positivos hacia la inclusión educativa en comparación con los arrojados por los hombres. Esto puede explicarse por la tendencia histórica de las mujeres a mostrar mayor sensibilidad y solidaridad hacia las personas en situación de vulnerabilidad, en este caso, hacia aquellas que presentan algún tipo de discapacidad, mostrando su apoyo y trabajando por la inclusión y la igualdad de oportunidades para este colectivo. Al respecto, también se observa cómo las mujeres suelen ser más conscientes de las barreras y las desigualdades a las que se enfrentan las personas con discapacidad y suelen ser más activas en la lucha por la eliminación de estas barreras y la promoción de la inclusión social (Gallego-Ortega y Rodríguez-Fuentes, 2021). En cuanto a su participación, también se ha constatado cómo gran parte de mujeres se involucran en organizaciones y movimientos que defienden los derechos de las personas con discapacidad y trabajan por la sensibilización y la concienciación en la sociedad.

No obstante, sin ser datos significativos, pero igualmente relevantes, los hombres manifestaron una mejor concepción hacia la diversidad, mostrando mayor preocupación e interés sobre la participación del alumnado con necesidades educativas específicas, al ser conscientes de su situación y de que enfrentan desafíos adicionales para involucrarse en el proceso educativo de manera efectiva. Estos datos coinciden de nuevo con Flores y Villardón (2014), las cuales también obtienen puntajes más elevados en las preocupaciones de los hombres, así como con Pasarín et al. (2023), en la que los hombres manifiestan una concepción hacia la diversidad superior a la del sexo opuesto. Por otro lado, las mujeres presentaron puntajes ligeramente superiores a los hombres en cuanto a la percepción sobre la necesidad de adaptar el currículo a las diferentes metodologías de enseñanza aplicadas al alumnado diverso, la falta de recursos y apoyos adecuados y los sentimientos que el estudiantado les suscita, coincidiendo así con Pasarín et al. (2023). En otras palabras, esta concepción incorpora la percepción sobre una falta de inclusión y equidad en el aula, donde son conscientes de que sus estudiantes a menudo no poseen las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. Además, pueden sentirse abrumados por la responsabilidad adicional de atender las necesidades individuales de cada estudiante con necesidades específicas, lo que puede requerir una planificación y una colaboración adicional con otros profesionales de la educación. En cambio, los hallazgos obtenidos en el presente estudio no coinciden completamente con los obtenidos por Rojo-Ramos et al. (2021), en los que no se encuentran diferencias por sexos, pese a ser una muestra similar a la analizada en el presente trabajo, que son futuros docentes del área de educación.

Estas diferencias por sexos, principalmente en los sentimientos que las mujeres presentaban hacia la inclusión educativa y la diversidad del alumnado, pueden encontrar su origen en las expectativas sociales (García y Arriazu, 2020), dado que históricamente se han asignado roles de cuidado y empatía hacia ellas. En líneas generales, las expectativas de los docentes hacia la inclusión se aglutinan en torno a: a) la promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, condiciones sociales, culturales o económicas; b) propiciar ambientes caracterizados por la promoción del respeto a la diversidad y la valoración de las diferencias individuales, fomentando un ambiente inclusivo y respetuoso en el aula; c) inquietud por la existencia y la disponibilidad de los apoyos y los recursos necesarios para abordar las necesidades educativas especiales de los estudiantes con discapacidad o con dificultades de aprendizaje; d) la organización de la respuesta educativa mediante la colaboración estrecha con otros profesionales, familias y comunidades; y e) patrones y dinámicas que garanticen la participación activa y la integración social de todos los estudiantes, asegurando su derecho a una educación inclusiva y a una educación de calidad. Teniendo en cuenta lo anterior, es probable que las futuras docentes de este estudio pudieran presentar más comprensión y mostrarse más receptivas hacia las necesidades del estudiantado con discapacidad o diferencias de aprendizaje. Estos ideales concuerdan con los manifestados en Solís y Arroyo (2021) y Solís y Borja (2022), en el que las mujeres expresan mayores actitudes proinclusión. A su vez, Novo-Corti et al. (2015) destacan el sexo como factor diferenciador, valorando que el sector educativo cuenta con un mayor porcentaje de mujeres frente a hombres.

Sin embargo, pese a las diferencias por sexo, el compromiso por una educación de calidad y adaptada a las necesidades del estudiantado es adoptado de manera general por el futuro profesorado. Es importante destacar que las actitudes hacia la inclusión varían entre profesionales, no siendo el sexo o el género una variable determinante o con unas implicaciones mejores de unos hacia otros. Cabe destacar que, en cuanto a las preocupaciones del profesorado, el grado de preocupación varía en función de las características del propio docente, siendo mucho menor entre aquellos que han recibido formación en educación especial.

Por otro lado, se ha encontrado que los futuros docentes que presentaban menos preocupaciones y una menor concepción hacia la diversidad tendían a mostrar una actitud más positiva hacia esta. Estas preocupaciones y percepciones giraban en torno al aumento de la carga de trabajo por la presencia de alumnado con discapacidad en el aula, el incremento de estrés y la falta de formación en torno a la inclusión. Por ende, resulta lógico pensar que la carencia de dichas emociones fomentaría un mejor clima de trabajo y una actitud más positiva, tolerante y respetuosa hacia las diferencias.

De igual modo, se ha vislumbrado que los futuros docentes que preferían no tener en su aula estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo, que consideraban que este interrumpía y perjudicaba el ritmo de clase o que mostraba preocupación por el incremento de la carga laboral a menudo presentaban sentimientos más negativos, tales como la dificultad para superar el shock inicial al conocer a una persona con discapacidad, el miedo a mirarlo a la cara o el sentimiento de terror por presentar dichas necesidades específicas. Igualmente, las actitudes positivas hacia la inclusión ponen de manifiesto una mayor predisposición hacia el empleo de metodologías y estrategias de aprendizaje más innovadoras y variadas. Por tanto, diseñar e implementar prácticas inclusivas es una de las líneas de actuación básicas para la construcción de una educación de calidad, la cual no solo reflexione sobre el valor de la diversidad, sino que propicie escenarios equitativos para que todos y todas aprendan y se desarrollen plenamente. Estas implicaciones prácticas suponen la adaptación de los métodos de enseñanza, considerando al discente, su estilo de aprendizaje, sus fortalezas, sus antecedentes y sus necesidades.

Estos resultados presentan unas claras implicaciones prácticas, así como una transferencia del conocimiento, pues se reflexiona la importancia que tiene la Educación Superior en la formación de los profesionales del futuro. Estamos totalmente de acuerdo en que la Universidad debe dotar a los educadores de los conocimientos y las herramientas necesarias para atender la diversidad del alumnado, lo cual debe formar parte en los planes de estudios correspondientes a la formación inicial del profesorado. Se hace necesario, por tanto, promover la inclusión de contenidos y prácticas que actualmente se consideran exclusivos de la pedagogía diferencial y sensibilizar durante la etapa formativa al futuro maestro de la importancia de sus creencias hacia la heterogeneidad del alumnado y de cómo estas influyen en el rendimiento y comportamiento de su alumnado. Es necesario que este pueda aplicar métodos educativos innovadores que ayuden a frenar la exclusión, facilitar la inclusión y adaptar la educación a la diversidad de los discentes.

Las conclusiones antedichas corroboran lo planteado por Arnaiz (2003) relativo a que la formación inicial del profesorado ha de incluir no solo contenidos formativos en torno a la inclusión del alumnado diverso, sino que debe llevar implícito el cambio de actitudes hacia la atención a la diversidad, además de la capacitación técnica para dar respuesta a la integración del estudiantado con necesidades educativas especiales. Es importante considerar que los futuros maestros transferirán a los centros escolares aquello que hayan experimentado y vivido en su formación inicial universitaria. Esto requiere que, desde el comienzo de esta, se aborde sistemáticamente la temática de la atención a la diversidad y, de este modo, preparar maestros que puedan responder eficientemente a las demandas actuales de la educación en donde la diversidad del alumnado es lo habitual. Solo de esta forma y, partiendo del desarrollo individual del maestro, se facilitará la aceptación del otro, la apertura y la capacidad necesaria para desarrollarse en un mundo diverso y permitir que los demás alcancen su plena madurez.

Citando a Sales et al. (2001), lo que se requiere

es que el futuro docente desarrolle actitudes favorables hacia la diversidad del alumnado y se sienta capaz de buscar, reflexionar y consensuar, junto con otros agentes educativos y sociales, distintas alternativas, que pueden encontrarse en el contexto escolar, para actuar ante las necesidades educativas especiales, considerando que el sistema educativo ha de proporcionar los servicios y recursos necesarios para que todos los alumnos puedan desarrollar al máximo sus capacidades en igualdad de oportunidades. (p. 5)

4.1. Limitaciones del estudio y prospectiva futura

A tenor de los hallazgos obtenidos, existen una serie de limitaciones e implicaciones prácticas que deben ser mencionadas. En lo que respecta a las limitaciones de esta investigación, la propia naturaleza de la muestra supone uno de los principales hándicaps. Se trata de una muestra compuesta exclusivamente por estudiantado del segundo curso del grado de Educación Primaria de la ciudad de Granada, lo que afectaría, a priori, a cualquier generalización de resultados. Por ello, sería interesante que, en futuras investigaciones, se considere ampliar el tamaño muestral a otras zonas geográficas y hacerlo extensible a otros cursos del grado de Educación Primaria, así como a otras titulaciones que tienen implicación en la formación de futuros docentes, como podría ser el estudiantado del Grado de Educación Infantil y el alumnado del Máster Universitario para la Formación de Profesorado de Secundaria. De esta manera, podrían establecerse relaciones y diferencias entre ellos en cuanto a las variables que infieren en la actitud hacia la diversidad.

En esta línea, en términos de aplicabilidad, tomando como base los resultados obtenidos y en pro de una educación más inclusiva y tolerante ante las diferencias, valdría la pena; del mismo modo, complementar esta investigación con un estudio cuasiexperimental de carácter longitudinal con medición prepost en grupo experimental y control en el que, a través de una intervención, los educadores reciban formación específica en aquellos aspectos que inciden de forma negativa en la promoción de una educación inclusiva. De esta forma, podrían evaluarse los resultados, los beneficios y las percepciones en comparación con grupos sin dicha formación y conocimientos específicos. A esta idea, se le suma la de complementar la investigación cuantitativa con una de naturaleza cualitativa, basada en la realización de entrevistas en profundidad y la observación etnográfica con la intencionalidad de indagar en los sentimientos y las percepciones ante colectivos con necesidades educativas especiales y la forma de abordar y atenderlos con intervenciones eficaces.

Además de la limitación del muestreo mencionada anteriormente, existe la limitación de cualquier encuesta o investigación basada en autoinformes (Karpen, 2018), incluso con instrumentos validados. Esto podría influir en la veracidad de las respuestas (Mabe y West, 1982; Rodríguez-Fuentes y Caurcel, 2020) o en la posibilidad de generar nuevas ideas o teorías (Valle y Zamora, 2022). De hecho, para contrarrestar esto, resultaría fundamental incrementar el corpus teórico y de investigación no solo para optimizar la formación y la práctica docente, sino también de cara a la mejora de la discusión de los resultados, conduciendo, así, a unas conclusiones más sólidas y cercanas a la realidad de los futuros docentes.

5. Referencias bibliográficas

Agavelyan, R., Aubakirova, S., Zhomartova, A. y Burdina, E. (2020). Teachers’ attitudes towards inclusive education in Kazakhstan. Integration of Education Integration of Education, 24(1), 8-19. https://doi.org/10.15507/1991-9468.098.024.202001.008-019

Ainscow, M., Dyson, A. y Booth, T. (2006). Mejorando las escuelas, desarrollando la Inclusión. Routledge.

AlMahdi, O. y Bukamal, H. (2019). Pre-service teachers’ attitudes toward inclusive education during their studies in Bahrain teachers college. SAGE Open, 1-19. https://doi.org/10.1177/2158244019865772

Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Aljibe.

Azorín, C. y Ainscow, M. (2020). Guiding schools on their journey towards inclusion. International Journal of Inclusive Education, 24(1), 58-76. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1450900

Checa-Domene, L., García-Martínez, I., Gavín-Chocano, O. y García-Valdecasas, M. P. (2024). Augmented and virtual reality as a teaching resource to attend to the diversity of students with special educational needs: a systematic review. European Journal of Special Needs Education, 39(5), 709-728.https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2282247

Echeita, G. (2017). Educación inclusiva. Sonrisas y lágrimas. Aula Abierta, 46(2), 17. https://doi.org/10.17811/rifie.46.2.2017.17-24

Falla, D., Alejandres-Gómez, C. y Gil del Pino, C. (2022). Engagement in teacher training as a driver of inclusive attitudes. Education XXI, 25(1), 251-271. https://doi.org/10.5944/educXX1.30369

Flores, L. y Villardón, L. (2014). Actitudes hacia la inclusión educativa de futuros maestros de inglés. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 9(1), 43-61. https://acortar.link/IQs7LW

Florian, L. y Camedda, D. (2020). Enhancing teacher education for inclusion. European Journal of Teacher Education, 43(1), 4-8. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1707579

Forlin, C., Earle, C., Loreman, T. y Sharma, U. (2011). The Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education Revised (SACIE-R) scale for measuring teachers’ perceptions about inclusion. Exceptionality Education International, 21(3), 50-65. https://doi.org/10.1037/t69317-000

Gallardo-Montes, C. P., Rodríguez Fuentes, A., Caurcel Cara, M. J. y Capperucci, D. (2022). Functionality of apps for people with autism: Comparison between educators from Florence and Granada. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(12), 7019. https://doi.org/10.3390/ijerph19127019

Gallego Echeverri, M. (2023). Formación docente para la educación inclusiva en instituciones públicas del Quindío. Siglo Cero, 54(4), 11-27. https://doi.org/10.14201/scero.31473

Gallego-Ortega, J. L. y Rodríguez-Fuentes, A. (2021). Teaching attitudes towards students with disabilities. Mathematics, 9, 1637. https://doi.org/10.3390/math9141637

García, I. y Arriazu, R. (2020). Estereótipos de gênero na Educação Infantil: Um estudo de caso a partir da perspectiva sociocultural. Zero a Seis, 22(41), 4-30. https://doi.org/10.5007/1980-4512.2020v22n41p4

Gialamas, V., Nikolopouiou, K. y Kutromanos, G. (2013). Student teachers’ perceptions about the impact of internet usage on their learning and jobs. Computers and Education, 62, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.012

González-Gil, F., Martín-Pastor, E., Orgaz, B. y Poy, R. (2019). Development and validation of a questionnaire to evaluate teacher training for inclusion: The CEFI-R. Aula Abierta, 48(2), 229-238. https://doi.org/10.17811/rifie.48.2.2019.229-238

Hernández, B. y García, I. (2017). Evaluación de actitudes, conocimiento y práctica de educación inclusiva en docentes de Primaria. En Congreso Nacional de Investigación Educativa. https://acortar.lin/IhooHe

Karpen, S. C. (2018). The social psychology of biased self-assessment. American Journal of Pharmaceutical Education, 82(5), 6299. https://doi.org/10.5688/ajpe6299

Lindner, K. T., Schwab, S., Emara, M. y Avramidis, E. (2023). Do teachers favor the inclusion of all students? A systematic review of primary schoolteachers’ attitudes towards inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 38(6), 766-787. https://doi.org/10.1080/08856254.2023.2172894

Llorent, V. y Álamo, M. (2019). The initial teacher training in attitudes toward cultural diversity. Validation of a scale. Papeles de Poblacion, 25(99), 185-206. https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/9731

Mabe, P. A. y West, S. G. (1982). Validity of self-evaluation of ability: A review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 67(3), 280-296. https://doi.org/10.1037/0021-9010.67.3.280

Majoko, T. (2019). Teacher key competencies for inclusive education: Tapping pragmatic realities of Zimbabwean special needs education teachers. Sage Open, 9(1). https://doi.org/10.1177/2158244018823455

Marín-Díaz, V. (2018). La realidad aumentada al servicio de la inclusión educativa. Estudio de caso. Revista Retos XXI, 2, 60-72. https://doi.org/10.33412/retoxxi.v2.1.2060

McMillan, J. H. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Pearson.

Miesera, S., DeVries, J. M., Jungjohann, J. y Gebhardt, M. (2018). Correlation between attitudes, concerns, self-efficacy and teaching intentions in inclusive education evidence from German pre-service teachers using international scales. Journal of Research in Special Educational Needs (JORSEN), 19(2), 103-114. https://doi.org/10.1111/1471-3802.12432

Morejón, S. E., Mora, W. T. y Rendón, B. P. (2019). Educación inclusiva como política pública, un desafío para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Polo del Conocimiento, 4(2), 283-295. https://doi.org/10.23857/pc.v4i2.908

Navarro-Mateu, D., Franco, J. y Prado, V. J. (2020). Measuring attitudes towards inclusion among university students pursuing education degrees: Descriptive study. Culture and Education, 32, 43-64. https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1705562

Novo-Corti, I., Muñoz-Cantero, J. M. y Calvo-Babío, N. (2015). Los futuros docentes y su actitud hacia la inclusión de personas con discapacidad. Una perspectiva de género. Anales de Psicología, 31(1), 155-171. https://doi.org/10.6018/analesps.31.1.163631

Oswald, M. y Swart, E. (2011). Addressing South African pre-service teachers’ sentiments, attitudes and concerns regarding inclusive education. International Journal of Disability, Development and Education, 58(4), 389-403. https://doi.org/10.1080/1034912X.2011.626665

Pasarín-Lavín, T., Renuncio, L. y Fernández-Álvarez, M. (2023). Actitudes de los docentes ante las necesidades educativas. Journal of Psychology and Education, 18(2), 141. https://doi.org/10.23923/rpye2023.02.242

Paseka, A. y Schwab, S. (2020). Parents’ attitudes towards inclusive education and their perceptions of inclusive teaching practices and resources. European Journal of Special Needs Education, 35(2), 254-272. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1665232

Peprah, M., Nketsia, W., Odame, L. y Agyei-Okyere, E. (2021). Predictors of the attitudes of preservice teachers toward teaching students with Down syndrome in regular schools in Ghana. Journal of Policy and Practise in Intellectual Disabilities, 18(3), 229-239. https://doi.org/10.1111/jppi.12379

Pérez, D. y Vigo, M. B. (2022). Actitudes y condicionantes de los futuros docentes hacia la educación inclusiva: Estudio meta-etnográfico. Contextos Educativos, 29, 203-222. https://doi.org/10.18172/con.4977

Regueira Pena, I (2021). El profesorado de Educación Primaria de Galicia y la diversidad de sus aulas [Trabajo de Fin de Grado]. Repositorio de la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/12114/Regueira%20Pena%2C%20Irene.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez-Fuentes, A. y Caurcel, M. J. (2020). Análisis actitudinal de las nuevas generaciones docentes hacia la inclusión educativa. RELIEVE, 26(1), 1-22. https://doi.org/10.7203/relieve.26.1.16196

Rojo-Ramos, J., Manzano, F., Barrios, S., García, M. Á. y Adsuar, J. (2021). A descriptive study of specialist and non-specialist teachers’ preparation towards educational inclusion. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14), 7428. https://doi.org/10.3390/ijerph18147428

Sales, A., Moliner, O. y Sachis, M. (2001). Actitudes hacia la atención a la diversidad en la formación inicial del profesorado. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 4(2), 1-7. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1031317

Saloviita, T. (2020). Teacher attitudes towards the inclusion of students with support needs. Journal of Research in Special Educational Needs, 20(1), 64-73.

Solís, P. y Arroyo, D. (2022). Actitudes docentes hacia alumnos con discapacidad, punto de partida para la educación inclusiva: una perspectiva de sexo, edad y experiencia previa. Espiral. Cuadernos del Profesorado, 15(30), 72-81. https://doi.org/10.25115/ecp.v15i30.4537

Solís, P. y Borja, V. (2021). Actitudes del profesorado de Educación Física hacia la inclusión de alumnos con discapacidad. Retos, 39, 7-12. https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.77841

Tanriverdi, A. (2016). Adaptation of the Sentiments, Attitudes, and Concerns about Inclusive Education Revised (SACIE-R) scale on a Turkish Population. Academic Research International, 7(1), 123-134. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.oprd.2c00288

Triviño-Amigo, N., Barrios-Fernández, S., Mañanas-Iglesias, C., Carlos-Vivas, J., Mendoza-Muñoz, M., Adsuar, J. C., Acevedo-Duque, Á. y Rojo-Ramos, J. (2022). Las percepciones de los docentes españoles sobre su preparación para la educación inclusiva: la relación entre la edad y los años de experiencia docente. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(9), 5750. https://doi.org/10.3390/ijerph19095750

Valenzuela, J, Muñoz, C., Frenay, M., Devos, C., Marfull-Jensen, M., Precht, A., Silva-Peña, I. y Oliva, M. A. (2019). Academic engagement in preservice teachers: motivational variables for a chilean sample. Revista Latinoamericana de Psicología, 51(3), 181-190. https://doi.org/10.14349/rlp.2019.v51.n3.5

Valle, M. V. y Zamora, E. V. (2022). El uso de las medidas de auto-informe: ventajas y limitaciones en la investigación en Psicología. Alternativas Psicología, 47, 22-35. https://acortar.link/5o6uY6

Verdugo, M. Á. (2009). El cambio educativo desde una perspectiva de calidad de vida. Revista de Educación, 349, 23-43. https://acortar.link/86Spbq

Vogiatzi, X. A., Charitaki, G. y Kourkoutas, E. (2023). Assessing psychometric properties of the sentiments, attitudes and concerns about inclusive education scale in a greek-speaking sample of in-service teachers. Technology, Knowledge and Learning, 28, 207-223. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09554-x

World Medical Association. (2008). Declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human subject. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191-2194. https://doi.org/10.1001/jama.2008.651

_______________________________

1 Autora de correspondencia.