ISSN: 0210-1696

DOI: https://doi.org/10.14201/scero.31957

LOS SERVICIOS DE APOYO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO: UNA INVESTIGACIÓN INCLUSIVA

Support Services from the Perspective of People with Intellectual and/or Developmental Disabilities: an Inclusive Research

Natalia Alvarado Torres1

Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. España

https://orcid.org/0009-0001-1368-2608

Laura García-Domínguez

Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad y Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. España

https://orcid.org/0000-0002-4144-7648

Laura Esteban Sánchez

Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. España

https://orcid.org/0000-0002-5164-0468

Virginia Aguayo Romero

Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad y Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. España

https://orcid.org/0000-0003-1420-6918

Recepción: 22 de abril de 2024

Aceptación: 4 de noviembre de 2024

Resumen: Introducción. El enfoque en derechos y el fomento de oportunidades son clave para lograr la participación de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (DID). No obstante, incluso dentro de las organizaciones que prestan apoyos, las personas con DID continúan teniendo vidas dirigidas y restrictivas. Por consiguiente, se desarrolló una investigación inclusiva para favorecer la participación de las personas con DID en sus diferentes etapas, donde se exploraron los servicios de apoyo que reciben. Metodología. 49 personas con DID tomaron diferentes roles en tres fases del estudio: algunas como asesoras en la elección del tema de investigación, en la creación de un instrumento y en la discusión de los resultados, y otras como informantes. Resultados. Este estudio fue un espacio de debate y creación para las personas con DID participantes. A través de las diferentes fases del estudio se identificaron varias demandas y propuestas de mejora. Discusión. Con la investigación inclusiva se fomentó la participación de las personas con DID en temas que les competen, aspecto relevante para conocer sus verdaderas necesidades en el momento de llevar a cabo mejoras en las organizaciones. Asimismo, podría orientar a los investigadores a producir conocimientos más significativos y cercanos a la realidad.

Palabras clave: Investigación inclusiva; toma de decisiones; servicios de apoyo; participación.

Abstract: Introduction. A rights perspective and the promotion of opportunities are key to achieve the participation of people with intellectual and/or developmental disabilities (IDD). However, even within the organizations that provide support and services, they continue to have directed and restrictive lives. Therefore, an inclusive research was developed to promote the participation of people with IDD in their different stages, where the support services they receive were explored. Method. 49 people with DID took different roles in three phases of the study: some as advisors in the choice of the research topic, in the creation of an instrument, and in the discussion of the results, and others as informants. Results. This study was a space for discussion and creation for the participants with IDD. Through the different phases of the study, several demands and proposals for improvement were identified. Discussion. In this study inclusive research encouraged the participation of people with IDD in issues that concern them, a relevant aspect to know their real needs when carrying out improvements in organizations. It could also guide researchers to produce more meaningful knowledge that is closer to reality.

Keywords: Inclusive research; decision making; support services; participation.

1. Introducción

El concepto de Calidad de Vida y el Modelo de Calidad de Vida y Apoyos (MOCA) han sido clave en los últimos años en la implementación de mejores prácticas y apoyos en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (DID). Su impacto, asimismo, ha puesto en valor sus derechos, el énfasis en la autodeterminación, inclusión y el fomento de oportunidades (Verdugo et al., 2021).

Pese a esto, ha sido evidente que las personas con DID aún no son consideradas al momento de tomar decisiones sobre su día a día, expresar sus preferencias y ejercer libremente su autonomía y derechos, sobre todo cuando tienen grandes necesidades de apoyo (Dew et al., 2018; Tamarit y Espejo, 2013). Como consecuencia, sus vidas continúan siendo dirigidas y restrictivas (Fresno Consulting, 2021; Wehmeyer y Abery, 2013).

Diferentes estudios han planteado que esto continúa siendo así incluso dentro de las organizaciones que les brindan servicios de apoyo. Uno de los principales factores que lleva a este resultado se relaciona con el desajuste entre los objetivos organizacionales y los deseos y las necesidades de las personas (Petner-Arrey y Copeland, 2015). Otros factores identificados en la literatura son: la dificultad por parte del personal de apoyo para identificar qué es lo que quieren las personas con DID (Fresno Consulting, 2021); la sobreprotección (Fresno Consulting, 2021; Petner-Arrey y Copeland, 2015); la inflexibilidad de las actividades (Fresno Consulting, 2021); no confiar en las personas con DID y sus deseos, o que las personas con DID piensan que sus opiniones no se tendrán en cuenta (San Román et al., 2021).

Esto evidencia que las organizaciones necesitan de un mayor ejercicio interno para el fomento de la autodeterminación y la participación de las personas con DID, sobre todo en el momento de implementar cambios organizacionales orientados a dar apoyos que busquen aportar resultados significativos tanto para las personas como para la entidad, es decir, la implementación de buenas prácticas en las organizaciones (Schalock y Verdugo, 2012; Verdugo, 2018). Sin este enfoque, se pueden estar limitando las oportunidades de las personas con DID, impactando en su calidad de vida. Además, la participación plena es un derecho establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006).

Una forma en la que se puede contribuir a esta participación es a través de la investigación inclusiva, donde las personas pasan de ser el objeto de estudio a ser participantes que se encuentran inmersos en el proceso (Frankena et al., 2018; Vega et al., 2020). En otras palabras, es “una investigación que se desarrolla con los participantes, por los participantes o para los participantes, pero en todo caso no es una investigación sobre los mismos” (Parrilla et al., 2016, p. 2069).

La investigación inclusiva suele ser tomada como equivalente a la investigación participativa, ya que ambas comparten procesos y fines éticos. No obstante, Walmsley y Johnson (2003) afirman que una de sus diferencias más claras es que en la investigación participativa la persona es un aliado y en la investigación inclusiva toma un rol de experto.

Los roles de experto que se suelen establecer en la investigación inclusiva son: asesores, líderes o integrantes de grupos colaborativos (Fullana et al., 2016). Un claro ejemplo de esto se observa en los trabajos de Pallisera et al. (2017), Pallisera et al. (2015) y Vega et al. (2020), donde las personas con DID participaron a través de grupos de asesores colaborativos.

Para lograr esta colaboración y participación de las personas con DID, es necesario que estén informadas, por lo que se utilizan recursos como los apoyos visuales y las adaptaciones necesarias para aportar el mayor conocimiento posible. Su implementación debe venir acompañada de una evaluación precisa y continuada, teniendo en cuenta las necesidades, los deseos y los resultados que esperan los participantes (Van Loon et al., 2010).

Si bien en el ámbito académico y de la investigación también debería de fomentarse este acceso a la información, esta es una asignatura pendiente en la producción de conocimiento científico, incluso en materia de discapacidad. Esto ha generado un gran debate, ya que cuando se busca la participación de las personas con DID en estos espacios es cuando surgen más dilemas éticos (Morgan et al., 2014). Las principales barreras identificadas se relacionan con la rigidez del proceso de investigación, la clarificación de roles, la protección o sobreprotección de los participantes, entre otros factores que difieren de los intereses reales de las personas con DID (McDonald et al., 2016; Morgan et al., 2014).

Por otro lado, son evidentes el temor y el desconocimiento inicial de las personas con DID al participar en estos procesos (San Román et al., 2021). No obstante, conforme se normaliza la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, se rescatan actitudes participativas, de motivación y de empoderamiento (Collings et al., 2016; San Román et al., 2021; Vega et al., 2020). Ante esto, es evidente que existe un área de oportunidad que hace falta potenciar para propiciar esta confianza y participación plena. Además, su implementación siempre implicará un proceso de reflexión en el que los investigadores deben establecer relaciones eficaces que combatan las jerarquías implícitas (Carey y Griffiths, 2017).

Mencionando lo anterior, la investigación inclusiva busca garantizar la participación de las personas con DID, procurando su verdadera representatividad y equidad, sin importar la intensidad de las necesidades de apoyo. Además, sin la perspectiva de las propias personas posiblemente no se estén visibilizando por completo sus necesidades reales y los estudios que se desarrollen pueden no impactar efectivamente en su calidad de vida y en el ejercicio de sus derechos (Fullana et al., 2016).

Por lo expuesto, el objetivo de este estudio es desarrollar una investigación inclusiva centrada en explorar los servicios de apoyo que reciben las personas con DID, aspecto que siempre será clave analizar desde la perspectiva de las personas que los reciben (Fullana et al., 2016). Mediante este estudio, se buscará favorecer la participación de las personas con DID en tres fases principales: (1) identificación de temáticas relevantes; (2) construcción e implementación de un instrumento; y (3) discusión de resultados. Así, se pretende que puedan expresar sus necesidades, debatan y defiendan sus propuestas, opiniones y posturas, y que tomen control sobre las fases de investigación (Fullana et al., 2016; Petner-Arrey y Copeland, 2015; Vega et al., 2020).

2. Metodología

2.1. Participantes

Este estudio se desarrolló en un Centro de Día de una asociación que presta apoyos a personas con DID en Salamanca, España. De las 53 personas con DID que forman parte del Centro de Día, 49 participaron en las 3 fases principales. El resto de las personas (n = 4) decidieron no participar al momento en el que se les informó y se les invitó a formar parte del estudio.

El 45% de las personas que decidieron participar cuentan con un diagnóstico principal de discapacidad intelectual no especificada. El resto presentan otros diagnósticos asociados a cierto grado de discapacidad intelectual, como Trastorno del Espectro Autista (4%), síndrome de Down (24%), parálisis cerebral (12%), entre otros (16%). Las edades oscilaron entre los 21 y los 62 años, con un mayor número de personas entre los 40 y los 50 años (n = 23). Además, el 49% de los participantes eran mujeres (n = 25).

Siete de estas personas formaron parte de un grupo de asesores, en el que participaron de forma más activa en las 3 fases principales del estudio. El grupo estuvo conformado por tres mujeres y cuatro hombres con DID, con edades comprendidas entre los 30 y los 58 años. Además, dos mujeres y un hombre con DID que no formaron parte del grupo de asesores actuaron como asesores externos, los cuales ejercieron como validadores del material creado en el estudio.

Tanto los integrantes del grupo de asesores como los asesores externos no participaron como informantes, por lo que solo se consideró a 39 personas para este rol.

Cinco personas con DID del Centro de Día que participaron como informantes contaron con un traductor vital, debido a sus necesidades de apoyo para la comunicación. Este grupo de traductores vitales se conformó en su totalidad por profesionales de la misma entidad que conocían a las personas hace más de 20 años, brindando apoyo en la comprensión de las preguntas y aportando información complementaria a las afirmaciones de las personas con DID, que en su mayoría podían aportar algún tipo de confirmación o acuerdo.

2.2. Instrumentos

En la fase 1, enfocada en la selección de temáticas relevantes para el desarrollo de la investigación, se hizo uso de un guion de preguntas de elaboración propia (Figura 1) para recoger información que podría ser relevante para analizar con el grupo de asesores. Su uso fue flexible, y se orientó principalmente en la apertura al diálogo y al tratamiento de otros temas emergentes. Además, el guion se compartió con el grupo de asesores antes de la reunión.

Figura 1. Guion de preguntas para la primera reunión con asesores

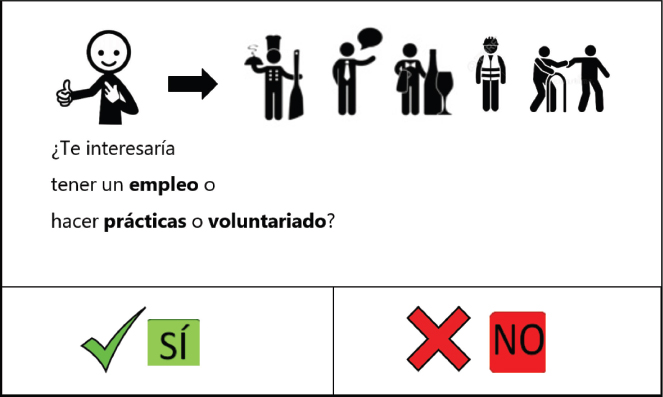

En la fase 2, a través de las temáticas identificadas en la fase 1, se optó por la creación de un instrumento que recogiera información sobre estos aspectos en el Centro de Día. Este instrumento consistió en un cuestionario de carácter mixto compuesto por 14 ítems, 13 preguntas dicotómicas (i. e., “¿Te interesaría tener un empleo, hacer prácticas o voluntariado”), y 1 pregunta abierta (“¿Qué cosas podrían mejorar en el Centro de Día?”), creadas junto con el grupo de asesores. Las preguntas fueron adaptadas con los asesores externos, teniendo en cuenta su relevancia, la comprensión y la validación de los pictogramas que serían utilizados. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de las adaptaciones realizadas a una de las preguntas del cuestionario. El cuestionario se implementó a modo de entrevista, en donde, mediante una ficha de respuestas creada en colaboración con el grupo de asesores, se iba cumplimentando de acuerdo con las respuestas de los informantes. Por otro lado, los informantes contaban con las preguntas de la entrevista adaptadas para favorecer su comprensión.

Figura 2. Ítem 7. Adaptación

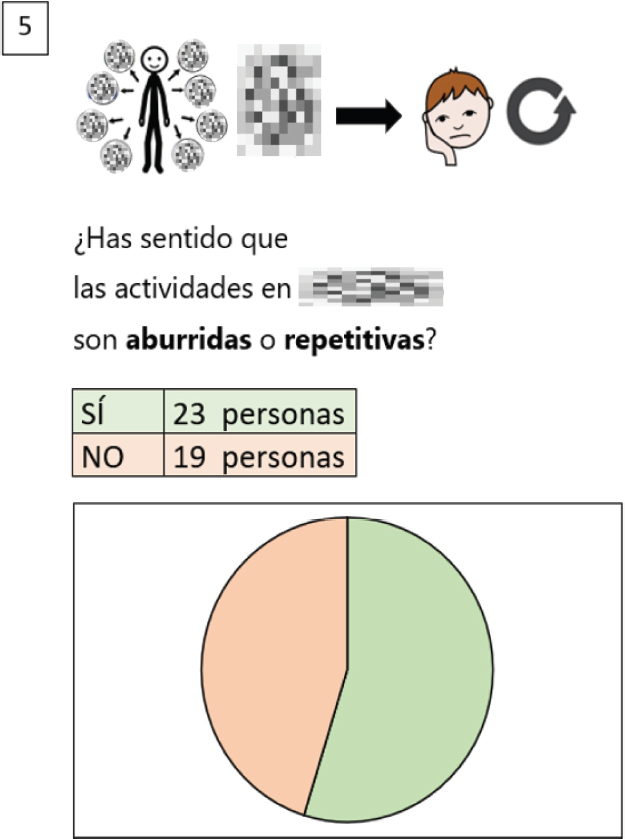

En la fase 3 no se hizo uso de instrumentos específicos, al tratarse de una fase de discusión de resultados. No obstante, se utilizó material de elaboración propia, detallado en el apartado de resultados, para compartir los resultados obtenidos con el grupo de asesores.

3. Procedimiento

En la Tabla 1, se especifican la temporalidad, los objetivos y el papel que ejercieron las personas con DID, en colaboración con la primera autora, en las 3 fases principales comprendidas en este estudio.

Tabla 1. Fases del estudio

Fase |

Acción |

Objetivo |

Papel de personas con DID |

Fases previas |

Contacto inicial |

Presentar propuesta de estudio para su autorización |

No aplica (contacto con los responsables del Centro de Día) |

Selección del grupo de asesores |

Crear el grupo de asesores |

Aprobar su participación en las diferentes etapas del proceso de investigación y aportar su retroalimentación |

|

Fase 1 |

Primera reunión con el grupo de asesores |

Explicar en mayor profundidad los objetivos de la investigación y sus fases e identificar temáticas de interés del grupo de asesores |

Identificar las principales barreras o facilitadores de los servicios de apoyo del Centro de Día desde su experiencia, para orientar el tema de investigación a necesidades reales |

Análisis temático y segunda reunión con el grupo de asesores |

Analizar la información obtenida de la primera reunión para su revisión con el grupo de asesores y crear un instrumento que recoja información relevante sobre los apoyos que reciben en el Centro de Día |

Validar temáticas resultantes del análisis externo para la investigación y generar propuestas de preguntas para la elaboración del instrumento de forma conjunta con las temáticas seleccionadas a investigar |

|

Fase 2 |

Revisión con asesores externos |

Validar el instrumento creado en conjunto con el grupo de asesores |

Validar relevancia, accesibilidad cognitiva y distribución de las preguntas |

Tercera reunión con grupo de asesores |

Revisar el cuestionario resultante |

Revisar el instrumento, a nivel de contenido y accesibilidad para rellenar hoja de respuestas y responder preguntas |

|

Aplicación de instrumento |

Recoger datos de los informantes sobre las temáticas de interés resultantes en relación con los servicios de apoyo que reciben |

Participar en la aplicación de los cuestionarios y en el caso de los informantes dar su respuesta y opinión de las preguntas formuladas |

|

Recopilación de resultados |

Recopilar datos obtenidos del cuestionario para su análisis |

Vaciar resultados de cuestionarios aplicados a base de datos |

|

Fase 3 |

Cuarta reunión con el grupo de asesores |

Analizar resultados del cuestionario y crear propuestas de mejora |

Contrastar información obtenida para crear propuestas de mejora y aprobar su participación en siguientes fases posteriores a este estudio correspondientes a procesos internos en el Centro de Día |

Para la selección de los asesores (tanto externos como aquellos que conformaron el grupo de asesores principal) no se utilizó un criterio específico de inclusión o exclusión, sino que se le dio una mayor importancia al interés y la motivación por participar en el estudio. Esto fue debido a que las personas de este Centro de Día no contaban con experiencias previas similares. Para llevar a cabo dicha selección, se compartió información sobre el estudio durante el desarrollo de sus actividades del centro. A las personas que mostraron mayor interés se les brindó información más detallada para, posteriormente, contar con su consentimiento.

Entre las peticiones que realizaron los asesores seleccionados para participar en la investigación destacaron las adaptaciones de las reuniones con pictogramas disponibles y que la información que se aportara antes y durante las sesiones fuera accesible.

En la fase 1, durante la primera reunión con el grupo de asesores, todos reafirmaron su consentimiento para participar en las diferentes etapas del proceso y para grabar esta única sesión para su posterior análisis.

En la fase 2, durante el proceso de creación del instrumento, se revisaron cada uno de los temas resultantes de la primera reunión y asimismo surgieron nuevas temáticas de interés, como el posible impacto negativo de la pandemia por COVID-19 en sus relaciones y la actitud de los profesionales. Además, algunos asesores mostraron interés en participar en la implementación del cuestionario para la recogida de datos, a pesar de que no fuera su rol principal en la investigación.

Posteriormente a este estudio, se desarrollaron otras fases y procesos internos en el Centro de Día, junto con los asesores, para la comunicación de los resultados y las peticiones de mejoras resultantes de la tercera fase.

4. Análisis de datos

En la primera fase del estudio, se realizó un análisis temático en el software NVivo versión 11 (QSR International, 2017) de la transcripción literal de la primera reunión con el grupo de asesores donde, como se ha mencionado, se tenía como objetivo identificar temáticas relevantes para el grupo de asesores en las que podría enfocarse la investigación.

Para validar su adecuación se realizó una codificación preliminar del 50% de la transcripción mediante el Coeficiente Kappa de Cohen de acuerdo interjueces llevado a cabo por la primera y la segunda autora de este estudio. Este índice fue interpretado bajo el criterio establecido por Viera y Garret en el 2005, donde de 0.1 a 0.20 se considera un acuerdo leve, de 0.21 a 0.40 un acuerdo razonable, de 0.41 a 0.60 un acuerdo moderado, de 0.61 a 0.80 un acuerdo sustancial y de 0.81 a 0.99 un acuerdo casi perfecto. Se solucionaron las discrepancias encontradas en las categorías inicialmente propuestas y se hizo un segundo análisis del discurso completo, alcanzando un acuerdo sustancial y casi perfecto en casi todas las categorías.

Para el análisis de los resultados del cuestionario se contó con un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. En el caso del ítem 14 “¿Qué otra cosa podría mejorar en el Centro de Día?” del cuestionario, se llevó a cabo un análisis temático de las respuestas, siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.

Para el resto de las preguntas del cuestionario, se llevó a cabo un análisis cuantitativo a través del software SPSS Statistics versión 23 (IBM Corp., 2015). En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos de las respuestas (i. e., frecuencias, porcentajes). Posteriormente se utilizó el estadístico chi-cuadrado (χ²) para estudiar la posible asociación de las respuestas con la edad, teniendo en cuenta los ciclos vitales de los informantes (21-37 años, 38-46 años y 47-62 años) y el género, estableciendo un nivel de significancia para ambas variables de α = 0.05.

5. Resultados

A continuación, se presentan específicamente los resultados de cada una de las fases del estudio:

5.1. Fase 1. Identificación de temáticas relevantes

En la fase inicial, donde se desarrolla la primera reunión, el grupo de asesores habló principalmente de las limitaciones con las que se encuentran en el Centro de Día y sus deseos de cambiar y/o mejorar los servicios que reciben. En la Tabla 2 se muestra el porcentaje del discurso y la matriz de codificación sobre las diferentes categorías que se identificaron.

Tabla 2. Porcentaje de discurso y matriz de codificación de primera reunión por categorías

Categorías |

Porcentaje del discurso |

Matriz de codificación |

1. Insatisfacción |

5.59% |

6 |

1.1 Actividades que desarrollan |

6.87% |

4 |

1.1.1 Actividades aburridas, repetitivas |

6.42% |

6 |

1.1.2 Entorno en el que realizan las actividades |

8.84% |

5 |

1.1.3 Mismas actividades (restrictivas) |

6.12% |

9 |

1.2 Infantilización y sobreprotección |

4.76% |

6 |

2. Demandas |

5.51% |

4 |

2.1 Cambios en actividades |

0.00% |

0 |

2.1.1 Actividades diferentes |

3.85% |

5 |

2.1.2 Actividades más accesibles |

1.36% |

2 |

2.1.3 Volver a las actividades de antes |

8.91% |

10 |

2.2 Mejoras en las relaciones interpersonales |

4.46% |

1 |

2.2.1 Comunicación con los profesionales |

9.14% |

8 |

2.3 Relacionadas con el empleo |

1.59% |

3 |

2.3.1 Reconocimiento del trabajo que realizan |

2.49% |

1 |

2.3.2 Ser más productivos |

4.31% |

6 |

2.3.3 Tener un empleo o hacer voluntariado |

7.70% |

8 |

3. Otros |

2.57% |

4 |

3.1 Comida |

2.34% |

3 |

3.2 Horario |

2.72% |

5 |

3.3 Vacaciones |

4.46% |

2 |

La temática más relevante para el grupo de asesores fue la mejora en la comunicación con los profesionales (9.14%), donde se compartió el interés por que los profesionales del centro los escucharan y supieran sobre los temas que les preocupan:

Me gustaría, esto que estoy diciendo, me gustaría que les dijera a los tutores, los monitores, me gustaría que supieran todo esto, todos estos temas, que estoy hablando… (SNS, 48 años)

Otra temática de interés para el grupo de asesores fue el volver a las actividades de antes (8.91%), las cuales consideraban más productivas y relacionadas con cuestiones laborales. Ahora, estas actividades forman parte exclusiva del Centro Especial de Empleo de la entidad:

Aquí no venimos a un lugar de día ni a pasarlo así, mal y agobiarnos es que tenemos que volver a hacer el taller, a hacer las tareas de antes. (BHN, 48 años)

Además, el entorno en el que realizan las actividades (8.84%) y el querer realizar alguna actividad de empleo o voluntariado (7.7%) formaron parte relevante del discurso:

… Lo más importante, lo del trabajo, más oportunidades… (SSN, 48 años)

A mí me gustaría trabajar con niños y no estar aquí de nueve hasta las cinco […]. Quiero hacer trabajo (BKN, 58 años)

Pintar el centro de otro color, que esto parece una cárcel […]. Es que yo ya he ido a [otros] centros y qué bonitos son algunos… (NNK, 31 años)

5.2. Fase 2. Creación e implementación del instrumento

Cuatro personas que conformaron el grupo de asesores participaron en algunas de las entrevistas, realizando las preguntas a los informantes y/o cumplimentando la ficha de respuestas. De este proceso se obtuvieron los siguientes resultados:

En relación con el análisis cualitativo del cuestionario, de las 39 personas que participaron como informantes en el Cuestionario sobre servicios de apoyo, solo 32 dieron respuesta al ítem 14: “¿Qué otra cosa podría mejorar en el Centro de Día?”. La Tabla 3 muestra los porcentajes del discurso y la matriz de codificación resultante. Entre los temas más destacados se encuentran: hacer mejoras en la rutina y actividades en el centro (18.29%), realizar más actividades (17.86%) y mejorar el entorno en el que realizan las actividades (17.57%).

Tabla 3. Análisis temático del ítem 14: “¿Qué otras cosas podrían mejorar en el Centro de Día?”

Categorías |

Porcentaje del discurso |

Matriz de codificación de palabras |

1. Actividades |

1.86% |

13 |

1.1 Realizar más actividades |

17.86% |

125 |

1.2 Rutina y actividades en el centro |

18.29% |

128 |

2. Entorno en el que realizan las actividades |

17.57% |

123 |

3. Gestión de los apoyos |

8.00% |

56 |

4. Profesionales |

8.86% |

49 |

4.1 Actitud de los profesionales |

7.57% |

62 |

4.1.1 Infantilización |

2.29% |

53 |

4.2 Comunicación con profesionales |

2.29% |

53 |

5. Relaciones sociales |

7.43% |

23 |

6. Otras mejoras |

7.00% |

52 |

Temáticas como el papel de los profesionales (8.86%) y sus actitudes (7.57%), al igual que la gestión de los apoyos (8%), se presentaron en menor medida, pero también formaron parte relevante del discurso:

El poder lo tienen sobre ti. (LAED, 32 años)

Cambiar el carácter que tienen [los profesionales]. (QBE, 39 años)

Asimismo, como se muestra en la Tabla 4, más de la mitad de los informantes desean realizar más actividades en la comunidad (64.3%); tienen interés por tener un empleo, hacer prácticas o voluntariado (61%); perciben que controlan su día a día en el centro (57.1%); que las actividades son aburridas y repetitivas (54.8%); y que desean hacer actividades más productivas en el taller (54.8%). El resto de las respuestas a otros ítems mostraron opiniones divididas, reflejando una diversidad de necesidades y deseos.

Tabla 4. Frecuencia y porcentajes de respuesta al cuestionario sobre servicios de apoyo

Pregunta |

Sí |

No |

Perdidos |

|||

N |

% |

N |

% |

N |

% |

|

1. ¿Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos entre los compañeros del Centro de Día después de la pandemia? |

7 |

16.7 |

35 |

83.3 |

0 |

0.0 |

2. ¿Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con los monitores/gente de prácticas del Centro de Día después de la pandemia? |

6 |

14.3 |

36 |

85.7 |

0 |

0.0 |

3. ¿Cambió la actitud de los monitores/gente de prácticas con nosotros después de la pandemia? |

9 |

21.4 |

32 |

76.2 |

1 |

2.4 |

4. ¿Las actividades del Centro de Día cumplen su objetivo? |

36 |

85.7 |

6 |

14.3 |

0 |

0.0 |

5. ¿Has sentido que las actividades del Centro de Día son aburridas o repetitivas? |

23 |

54.8 |

19 |

45.2 |

0 |

0.0 |

6. ¿Te gustaría hacer actividades más productivas en el taller? |

23 |

54.8 |

19 |

45.2 |

0 |

0.0 |

7. ¿Te interesaría tener un empleo, hacer prácticas o voluntariado? |

26 |

61.9 |

16 |

38.1 |

0 |

0.0 |

8. ¿Te gustaría cambiar el tiempo de asamblea de los viernes por otro tipo de actividades? |

17 |

40.5 |

23 |

54.8 |

2 |

4.8 |

9. ¿Sientes que controlan las cosas que haces en el Centro de Día? |

24 |

57.1 |

18 |

42.9 |

0 |

0.0 |

10. ¿Sientes que te sobreprotegen (te cuidan más de lo que te gustaría) en el Centro de Día? |

15 |

35.7 |

27 |

64.3 |

0 |

0.0 |

11. ¿Sientes que te tratan como niño/a pequeño/a en el Centro de Día? |

15 |

35.7 |

26 |

61.9 |

1 |

2.4 |

12. ¿Crees que podría mejorar la apariencia del edificio del Centro de Día? |

19 |

45.2 |

23 |

54.8 |

0 |

0.0 |

13. ¿Te gustaría hacer más actividades fuera del Centro de Día, en comunidad? |

27 |

64,3 |

13 |

31,0 |

2 |

4,8 |

Con el estadístico chi cuadrado (χ²), como se muestra en la Tabla 5, la variable de género no presentó asociaciones estadísticamente significativas. En cambio, con relación a la edad, como se muestra en la Tabla 6, los informantes entre 38 y 46 años, en comparación con los otros grupos de edad, percibieron en mayor medida que eran tratados como niños (Sí = 21.4%; No = 14.3%; χ² = 12.009; p = 0.017). Lo mismo ocurrió con la sobreprotección, aunque en menor medida (Sí = 19.0%; No = 16.7%). No obstante, los informantes entre 47 y 62 años percibieron estas actitudes en menor medida (Sí = 2.4% vs No = 28.6%; χ² = 6.785; p = 0.034). En el resto de los ítems no se encontraron asociaciones en función de la edad.

Tabla 5. Respuestas del cuestionario sobre servicios de apoyo en función del género

Preguntas |

Respuesta |

Mujeres |

Hombres |

χ² |

g.l |

p |

¿Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos entre compañeros del Centro de Día después de la pandemia? |

SÍ |

14.3% |

2.4% |

3.742 |

1 |

.053 |

NO |

38.1% |

45.2% |

||||

¿Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con los monitores/gente de prácticas del Centro de Día después de la pandemia? |

SÍ |

4.8% |

9.5% |

1.018 |

1 |

.313 |

NO |

47.6% |

38.1% |

||||

¿Cambió la actitud de los monitores/gente de prácticas con nosotros después de la pandemia? |

SÍ |

9.5% |

11.9% |

1.143 |

2 |

.565 |

NO |

40.5% |

35.7% |

||||

NULO |

2.4% |

0.0% |

||||

¿Las actividades del Centro de Día cumplen con su objetivo? |

SÍ |

45.2% |

40.5% |

0.16 |

1 |

.900 |

NO |

7.1% |

7.1% |

||||

¿Has sentido que las actividades del Centro de Día son aburridas o repetitivas? |

SÍ |

28.6% |

26.2% |

0.001 |

1 |

.976 |

NO |

23.8% |

21.4% |

||||

¿Te gustaría hacer actividades más productivas en el taller? |

SÍ |

21.4% |

33.3% |

3.579 |

1 |

.059 |

NO |

31.0% |

14.3% |

||||

¿Te interesaría tener un empleo, hacer prácticas o voluntariado? |

SÍ |

33.3% |

28.6% |

0.590 |

1 |

.808 |

NO |

19.0% |

19.0% |

||||

¿Te gustaría cambiar el tiempo de asamblea de los viernes por otro tipo de actividades? |

SÍ |

21.4% |

19.0% |

0.007 |

2 |

.996 |

NO |

28.6% |

26.2% |

||||

NULO |

2.4% |

2.4% |

||||

¿Sientes que controlan las cosas que haces en el Centro de Día? |

SÍ |

31.0% |

26.2% |

0.072 |

1 |

.789 |

NO |

21.4% |

21.4% |

||||

¿Sientes que te sobreprotegen (te cuidan más de lo que te gustaría) en el Centro de Día? |

SÍ |

19.0% |

16.7% |

0.008 |

1 |

.927 |

NO |

33.3% |

31.0% |

||||

¿Sientes que te tratan como niño/a pequeño/a en el Centro de Día? |

SÍ |

21.4% |

14.3% |

1.662 |

2 |

.436 |

NO |

28.6% |

33.3% |

||||

NULO |

2.4% |

0.0% |

||||

¿Crees que podría mejorar la apariencia del edificio del Centro de Día? |

SÍ |

23.8% |

21.4% |

0.001 |

1 |

.976 |

NO |

28.6% |

26.2% |

||||

¿Te gustaría hacer más actividades fuera del Centro de Día, en la comunidad? |

SÍ |

28.6% |

35.7% |

2.937 |

2 |

.230 |

NO |

19.0% |

11.9% |

||||

NULO |

4.8% |

0.0% |

Tabla 6. Respuestas del cuestionario sobre servicios de apoyo en función del rango de edad

Preguntas |

Respuesta |

21 a 37 años |

38 a 46 años |

47 a 62 años |

χ² |

g.l |

p |

¿Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos entre compañeros del Centro de Día después de la pandemia? |

SÍ |

7.1% |

7.1% |

2.4% |

1.102 |

2 |

.576 |

NO |

26.2% |

28.6% |

28.6% |

||||

¿Ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con los monitores/gente de prácticas del Centro de Día después de la pandemia? |

SÍ |

2.4% |

11.9% |

0.0% |

7.194 |

2 |

.270 |

NO |

31.0% |

23.8% |

31.0% |

||||

¿Cambió la actitud de los monitores/gente de prácticas después de la pandemia? |

SÍ |

7.1% |

11.9% |

2.4% |

4.906 |

4 |

.297 |

NO |

26.2% |

21.4% |

28.6% |

||||

NULO |

0.0% |

2.4% |

0.0% |

||||

¿Las actividades del Centro de Día cumplen con su objetivo? |

SÍ |

31.0% |

26.2% |

28.6% |

2.923 |

2 |

.232 |

NO |

2.4% |

9.5% |

2.4% |

||||

¿Has sentido que las actividades del Centro de Día son aburridas o repetitivas? |

SÍ |

16.7% |

26.2% |

11.9% |

3.611 |

2 |

.164 |

NO |

16.7% |

9.5% |

19.0% |

||||

¿Te gustaría hacer actividades más productivas en el taller? |

SÍ |

19.0% |

26.2% |

9.5% |

5.141 |

2 |

.076 |

NO |

14.3% |

9.5% |

21.4% |

||||

¿Te interesaría tener un empleo, hacer prácticas o voluntariado? |

SÍ |

23.8% |

21.4% |

16.7% |

0.920 |

2 |

.631 |

NO |

9.5% |

14.3% |

14.3% |

||||

¿Te gustaría cambiar el tiempo de asamblea de los viernes por otro tipo de actividades? |

SÍ |

9.5% |

16.7% |

14.3% |

2.049 |

4 |

.727 |

NO |

21.4% |

16.7% |

16.7% |

||||

NULO |

2.4% |

2.4% |

0.0% |

||||

¿Sientes que controlan las cosas que haces en el Centro de Día? |

SÍ |

19.0% |

26.2% |

11.9% |

3.458 |

2 |

.177 |

NO |

14.3% |

9.5% |

19.0% |

||||

¿Sientes que te sobreprotegen (te cuidan más de lo que te gustaría) en el Centro de Día? |

SÍ |

14.3% |

19.0% |

2.4% |

6.785 |

2 |

.034 |

NO |

19.0% |

16.7% |

28.6% |

||||

¿Sientes que te tratan como niño/a pequeño/a en el Centro de Día? |

SÍ |

4.8% |

23.8% |

7.1% |

12.009 |

4 |

.017 |

NO |

28.6% |

11.9% |

21.4% |

||||

NULO |

0.0% |

0.0% |

2.4% |

||||

¿Crees que podría mejorar la apariencia del edificio del Centro de Día? |

SÍ |

11.9% |

21.4% |

11.9% |

2.073 |

2 |

.355 |

NO |

21.4% |

14.3% |

19.0% |

||||

¿Te gustaría hacer más actividades fuera del Centro de Día, en la comunidad? |

SÍ |

19.0% |

19.0% |

26.2% |

3.644 |

4 |

.456 |

NO |

11.9% |

14.3% |

4.8% |

||||

NULO |

2.4% |

2.4% |

0.0% |

5.3. Fase 3. Análisis y discusión de resultados con el grupo de asesores

Los resultados obtenidos en la implementación del cuestionario se recopilaron y adaptaron con la colaboración de los asesores externos. A partir de sus recomendaciones se creó una plantilla informativa, la cual se compartió y se discutió con el grupo de asesores. Un ejemplo de esta plantilla, con cierto contenido oculto para salvaguardar algunos datos privados del Centro de Día, se incluye en la Figura 3.

Figura 3. Ejemplo de presentación de resultados

Para la tercera fase, en una cuarta reunión con el grupo de asesores, se revisaron los resultados obtenidos. En esta etapa hubo un mayor diálogo entre el grupo de asesores, en comparación con la primera fase del estudio, creándose un espacio productivo de debate. Un ejemplo claro se dio con la temática del impacto del confinamiento por la COVID-19 en el empobrecimiento de sus relaciones con los profesionales. Al observar que los resultados del cuestionario no coincidían con sus percepciones, debatieron el hecho de que las actitudes de los profesionales no se encontraban ligadas a los factores contextuales de la pandemia, sino que ya formaba parte de las dinámicas del Centro de Día. Así, el grupo de asesores llegó a la conclusión de que la situación de emergencia sanitaria solo ha sido un potenciador de estas circunstancias en su regreso al centro.

Finalmente, el grupo de asesores mostró interés y curiosidad por los resultados obtenidos. Además, destacaron como aspecto relevante el hecho de que la mayoría de las personas con DID que reciben apoyos en el Centro de Día buscan nuevas experiencias, ser más productivas y están interesadas en actividades en la comunidad.

Como sugerencia plantearon presentar estos resultados a los profesionales del servicio para llegar a posibles acuerdos y acciones. Esta fase se llevó a cabo en etapas posteriores a este estudio y de forma interna en el Centro de Día.

6. Discusión

Las personas con DID que participaron en este estudio adquirieron un rol de expertos en el cual tomaron decisiones fundamentales en cada etapa del proceso (Walmsley y Johnson, 2003). Así, las personas con DID participantes mostraron, como en otros estudios (Collings et al., 2016; San Román et al., 2021; Vega et al., 2020), que desean ser escuchadas; ser útiles y valoradas socialmente, y dar su opinión cuando se les brinda la oportunidad. También expresaron su interés y necesidad de recibir apoyos que las lleven a tener vidas más independientes y autónomas.

No obstante, en las primeras etapas, e incluso en etapas consecuentes a este estudio, se mostraban inseguros y tendían a delegar las decisiones a la primera autora de este estudio, llegando incluso a creer que sus voces no serían escuchadas y solo causarían conflictos y malentendidos. Estos hechos reflejan experiencias pasadas poco satisfactorias a la hora de comunicar sus deseos y experiencias (San Román et al., 2021; Wehmeyer y Abery, 2013). Por esta razón, parte de la labor de la primera autora consistió en rebatir constantemente estas jerarquías implícitas y buscar la participación real de las personas con DID que formaron parte del estudio (Carey y Griffiths, 2017; Darretxe et al., 2020). Esta postura reflexiva también se debería considerar en la prestación de servicios si realmente se desea fomentar esa participación plena.

Conforme fue avanzando el proceso de investigación, los asesores fueron presentando mayor motivación y disposición a hablar sobre los temas a investigar, como ha ocurrido en otros estudios que utilizan esta metodología (Pallisera et al., 2017; Pallisera et al., 2015; Vega et al., 2020). Así, se observó un creciente interés por compartir sus opiniones y que la situación mejorara para todos en el Centro de Día, creándose una dinámica grupal enriquecedora.

Por ello, a la hora de desarrollar este tipo de investigaciones sería conveniente incluir formación no solo en habilidades para la toma de decisiones (Tamarit y Espejo, 2013), en conocimientos más técnicos y de procesos (i. e. codificación del discurso), habilidades sociales, comunicativas, colaborativas y de reflexión. De esta manera se fortalecerían aún más sus oportunidades de participar como colaboradores, para así aplicar posibles mejoras o que exista un conocimiento más claro de su contribución en el proceso investigativo (Fullana et al., 2016; Pallisera et al., 2015), lo cual también puede impactar en otros ámbitos de su vida.

Con relación a los resultados obtenidos, destacaron las diferencias encontradas en las respuestas de los diferentes grupos de edad con relación a temáticas de infantilización y sobreprotección. En primer lugar, es importante resaltar que toda actitud paternalista es una forma de infantilización y sobreprotección, en donde un exceso y acumulación de cuidados de forma prolongada resulta en un tipo de maltrato denominado por Etxeberria et al. (2013) “obstinación en el cuidado”. Esto junto con limitaciones en la autonomía y en la toma de decisiones, lleva a conductas y estilos de vida que ponen a las personas con DID en mayor vulnerabilidad ante el maltrato (Gutiérrez y Jenaro, 2018). Sin embargo, esto es algo que las personas con DID hoy en día perciben y expresan en este y otros trabajos realizados previamente (Fresno Consulting, 2021; Petner-Arrey y Copeland, 2015), algo que debe ser un foco de interés en esta y en otras organizaciones que prestan apoyos a las personas con DID.

Por otro lado, las diferencias de respuesta entre grupos de edad reflejan el aumento y diversidad de necesidades de apoyo que presentan las personas de 47 a 62 años de este Centro de Día, siendo este el grupo de mayor edad en este estudio. El envejecimiento en personas con DID y su evidente incremento poblacional pone en evidencia la importancia de adaptar y prestar apoyos adecuados y específicos (Navas et al., 2014), ya que están presentado necesidades de apoyo más intensas e incluso comienzan a requerir apoyos permanentes (García, 2022). Sería necesario, entre otros aspectos, conocer en profundidad a las personas, su funcionamiento individual, sus relaciones con el entorno, la detección temprana de problemas de salud, establecer programas de transición a la jubilación, alternativas de vivienda y ocio, e implementar apoyos y planificaciones centradas en la persona (García, 2022; Navas et al., 2014). Esta última estrategia puede beneficiar a la totalidad de la población del Centro de Día para recibir modelos de apoyo más personalizados.

Esta necesidad de adaptación a modelos más actualizados de apoyo junto con las demandas realizadas por las mismas personas con DID en este estudio suponen una evidente necesidad de transformación organizacional. A pesar de esto, en la transición de las organizaciones hacia modelos más comunitarios, se siguen dando resistencias. Entre las principales razones se encuentran la falta de información o formación, la comodidad o miedo al cambio (Verdugo, 2018) e incluso actitudes negativas de los profesionales, identificadas por las mismas personas con DID en este estudio. Estas cuestiones actitudinales han sido catalogadas por la ONU (2006) como una de las principales barreras que evitan la participación plena de las personas con discapacidad.

No obstante, las demandas y las propuestas planteadas por las personas con DID que participaron en este estudio no deberían suponer una sobreexigencia desproporcionada y fuera de la realidad para una organización, ya que corresponden a su derecho a tener vidas más independientes (Pallisera et al., 2018). Asimismo, lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) en sus principios generales, como “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”, al igual que en secciones relacionadas con los apoyos, los cuales deben de ser acordes a las vidas que desean las personas.

El paradigma de apoyos comunitario y el MOCA han sido útiles para el establecimiento de nuevas prácticas y estrategias de apoyo, hacer frente a las necesidades de transformación e innovación y para dar respuesta a las verdaderas necesidades de las personas con DID (Verdugo et al., 2021). Si se tienen en cuenta los componentes del MOCA y modelos más comunitarios de prácticas y estrategias de apoyo, sería posible aplicar las mejoras y propuestas planteadas por las personas con DID que participaron en este estudio.

Cabe destacar que tanto los temas propuestos como los resultados obtenidos fueron interesantes de debatir en el grupo de asesores, ya que eran relevantes en sus vidas (Fullana et al., 2016). También pudieron conocer las opiniones de sus compañeros del centro y comenzaron a cuestionar algunas prácticas, aspectos que podrían implicar un gran avance en el fomento de su autodeterminación.

7. Conclusiones

Las personas con DID que participaron en este estudio afirmaron que desean realizar nuevas y más actividades, sobre todo que sean productivas y en la comunidad, además de que detectan actitudes no deseadas de sobreprotección e infantilización. Con la orientación del MOCA junto con un paradigma de apoyos comunitario, se puede llevar a cabo una transformación organizacional en este Centro de Día que ayude a fomentar la vida independiente, las habilidades sociales y la autodeterminación de las personas con DID.

Estos resultados, si bien no son generalizables por el tamaño de la muestra, pusieron de manifiesto que las organizaciones y los movimientos asociativos se podrían beneficiar de la investigación inclusiva para conocer las verdaderas necesidades de las personas y que las mejoras o cambios que se lleven a cabo tengan un verdadero impacto positivo en sus vidas. Esto podría ser potenciado mediante la formación de las propias personas con DID, la flexibilización de los procesos, el enfoque en la accesibilidad a la información científica para todos y brindando los apoyos necesarios, lo cual también podría beneficiar significativamente a una producción de conocimiento significativo para las personas con DID.

Cabe destacar que la posición del investigador sin discapacidad implica llevar a cabo un proceso de constante reflexión y debate ético, por lo que esta metodología puede considerarse un reto y un cambio de paradigma en el momento de hacer investigación y transformar los modelos de apoyo y la cultura organizacional en los servicios.

Por otro lado, el grado de discapacidad no se consideró esencial para la participación de personas con DID como asesoras en este estudio; no obstante, no se analizaron las necesidades de apoyo de aquellas personas que participaron en las diferentes fases del estudio, lo cual se podría considerar una limitación. En este centro, las necesidades de apoyo no son medidas, y no se tuvo acceso a más datos sociodemográficos de los participantes, además de los aportados en este estudio. Aunque se obtuvo autorización para realizar este trabajo, conseguir acceso a información de carácter más privado habría retrasado su desarrollo. Para futuras líneas de investigación, se podría incluir la medición de las necesidades de apoyo como parte del proceso investigador, aspecto que podría facilitar la participación de las personas y la personalización de los apoyos en las organizaciones enfocadas en apoyar a las personas con DID.

Finalmente, la investigación inclusiva ha sido un medio en el desarrollo de este estudio para que las personas con DID tuvieran roles más significativos en el proceso, con el fin de promocionar su autonomía y toma de decisiones, además de que ayudó a que los fines de la investigación y los resultados obtenidos fueran más relevantes y significativos para las personas. Esto se debería seguir fomentando en futuros trabajos de investigación, implementando así mismo mejoras metodológicas y procedimentales que lleven a la participación plena y normalizada de las personas con discapacidad en estos procesos.

8. Referencias bibliográficas

Carey, E. y Griffiths, C. (2017). Recruitment and consent of adults with intellectual disabilities in a classic grounded theory research study: Ethical and methodological considerations, Disability and Society, 32(2), 193-212. https://doi.org/10.1080/09687599.2017.1281793

Collings, S., Dew, A. y Dowse, L. (2016). Support planning with people with intellectual disability and complex support needs in the Australian National Disability Insurance Scheme. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 41(3), 272-276. https://doi.org/10.3109/13668250.2016.1151864

Darretxe, L., Gezuraga, M. y Berasategi, N. (2020). La necesidad de avanzar hacia la investigación inclusiva. Márgenes: Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 1(1), 104-114. https://doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7139

Dew, A., Collings, S., Dillon Savage, I., Gentle, E. y Dowse, L. (2018). “Living the life I want”: A framework for planning engagement with people with intellectual disability and complex support needs. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(2), 401-412. https://doi.org/10.1111/jar.12538

Etxeberria, X., Goikoetxea, M. J., Martínez, N., Pereda, T., Jáuregui, A., Brosa, J., Posada, G. y García-Landarte, V. (2013). El enfoque ético del maltrato a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Cuadernos de Deusto de Derechos Humanos, 71. Universidad de Deusto. https://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho71.pdf

Frankena, T. K., Naaldenberg, J., Bekkema, N., van Schrojenstein Lantman-de Valk, H. J. M., Cardol, M. y Leusink, G. (2018). An exploration of the participation of people with intellectual disabilities in research—A structured interview survey. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(5), 942-947. https://doi.org/10.1111/jar.12453

Fresno Consulting. (2021). La percepción de las familias sobre los modelos de apoyo a las personas con discapacidad intelectual en Castilla y León. Plena Inclusión Castilla y León. https://sid-inico.usal.es/documentacion/la-percepcion-de-las-familias-sobre-los-modelos-de-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-en-castilla-y-leon/

Fullana, J., Pallisera, M., Vilà, M. y Puyaltó, C. (2016). Las personas con discapacidad intelectual como investigadoras. Debates, retos y posibilidades de la investigación inclusiva. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 33, 111-138. https://doi.org/10.5944/empiria.33.2016.15866

García, L. (2022). La salud de las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento: Enfermedades crónicas, salud mental y medicación psicotrópica. [Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca].

Gutiérrez, B. y Jenaro, C. (2018). Plan de prevención y actuación: ante el maltrato en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. Sanz y Torres.

IBM Corp. (2015). SPSS Statistics (versión 23.0). https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/23.0.0

McDonald, K. E., Conroy, N. E. y Olick, R. S. (2016). Is it worth it? Benefits in research with adults with intellectual disability. Intellectual and Developmental Disabilities, 54(6), 440-453. https://doi.org/10.1352/1934-9556-54.6.440

Morgan, M. F., Cuskelly, M. y Moni, K. M. (2014). Unanticipated ethical issues in a participatory research project with individuals with intellectual disability. Disability and Society, 29(8), 1305-1318. https://doi.org/10.1080/09687599.2014.934440

Navas, P., Uhlmann, S. y Berástegui, A. (2014). Envejecimiento activo y discapacidad intelectual. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. https://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/Ministerioeducacion-discapacidad-envejecimientoactivo-01-2015.pdf

ONU. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.un.org/esa/socdev/enable/docuents/tccconvs.pdf

Pallisera, M., Fullana, J., Puyalto, C., Vilà, M. y Díaz, G. (2017). Apoyando la participación real de las personas con discapacidad intelectual: una experiencia de investigación inclusiva sobre vida independiente. Revista Española de Discapacidad, 5(1), 7-24. https://doi.org/10.5569/2340-5104.05.01.01

Pallisera, M., Fullana, J., Puyaltó, C., Vilà, M., Valls, M. J., Díaz, G. y Castro, M. (2018). Retos para la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Un estudio basado en sus opiniones, las de sus familias y las de los profesionales. Revista Española de Discapacidad, 6(1), 7-29. https://doi.org/10.5569/2340-5104.06.01.01

Pallisera, M., Puyaltó, C., Fullana, J., Vilà, M. y Martín, R. (2015). Una experiencia de investigación inclusiva. Personas con discapacidad intelectual como asesoras en una investigación sobre transición a la edad adulta. Revista Iberoamericana de Educación, 69(2), 147-166. https://doi.org/10.35362/rie692143

Parrilla, Á., Raposo-Rivas, M. y Martínez-Figueira, M. E. (2016). Procesos de movilización y comunicación del conocimiento en la investigación participativa. Opción, 32(12), 2066-2087.

Petner-Arrey, J. y Copeland, S. R. (2015). ‘You have to care.’ Perceptions of promoting autonomy in support settings for adults with intellectual disability. British Journal of Learning Disabilities, 43(1), 38-48. https://doi.org/10.1111/bld.12084

QSR International. (2017). NVivo (version 11). https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/home

San Román, A., Martínez, B., González, B., De Araoz, I., Espejo, L., Ambros, N., Tendero, R., Reyes, S. y Fernández, M. L. (2021). Apoyos 2030: un viaje para avanzar hacia apoyos personalizados y en comunidad. Plena inclusión España https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/libro-apoyos-2030-un-viaje-para-avanzar-hacia-apoyos-personalizados-y-en-comunidad/

Schalock, R. L. y Verdugo, M. Á. (2012). El cambio en las organizaciones de discapacidad: estrategias para superar sus retos y hacerlo realidad. Guía de Liderazgo. Alianza Editorial.

Tamarit, J. y Espejo, L. (2013). Experiencias de empoderamiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Siglo Cero, 44(2), 22-35.

Van Loon, J., Claes, C., Vandevelde, S., Van Hove, G. y Schalock, R. L. (2010). Assessing individual support needs to enhance personal outcomes. Exceptionality, 18(4), 193-202. https://doi.org/10.1080/09362835.2010.513924

Vega, V., Álvarez-Aguado, I., Spencer, H. y González, F. (2020). Avanzando en autodeterminación: estudio sobre las autopercepciones de personas adultas con discapacidad intelectual desde una perspectiva de investigación inclusiva. Siglo Cero, 51(1), 31-52. https://doi.org/10.14201/scero20205113152

Verdugo, M. Á. (2018). Conceptos clave que explican los cambios en las discapacidades intelectuales y del desarrollo en España. Siglo Cero, 49(1), https://doi.org/10.14201/scero20184913552

Verdugo, M. Á., Schalock, R. L. y Gómez, L. E. (2021). El modelo de calidad de vida y apoyos: la unión tras veinticinco años de caminos paralelos. Siglo Cero, 52(3), 9-28. https://doi.org/10.14201/scero2021523928

Viera, A. J. y Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic. Family Medicine, 37(5), 360-363.

Walmsley, J., y Johnson K. (2003). Inclusive research with people with learning disabilities: Past, present, and futures. Jessica Kingsley Publishers.

Wehmeyer, M. y Abery, B. (2013). Self-determination and choice. Intellectual and Developmental Disabilities, 51(5), 399-411. https://doi.org/10.1352/1934-9556-51.5.399

_______________________________

1 Autora de correspondencia.