ISSN: 0210-1696

DOI: https://doi.org/10.14201/scero.31919

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. UNA BARRERA ADICIONAL PARA LA INCLUSIÓN

The Geographical Location of Special Education Schools: An Additional Barrier to Inclusion

Raúl TÁRRAGA-MÍNGUEZ1

Universidad de Valencia. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. España

https://orcid.org/0000-0002-4458-5763

Irene LACRUZ-PÉREZ

Universidad de Valencia. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. España

https://orcid.org/0000-0003-1560-1952

Irene GÓMEZ-MARÍ

Universidad de Valencia. Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. España

https://orcid.org/0000-0002-0452-3293

Pilar SANZ-CERVERA

Universidad de Valencia. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. España

https://orcid.org/0000-0001-6919-6150

Recepción: 23 de marzo de 2024

Aceptación: 18 de junio de 2024

RESUMEN: Este estudio analiza la ubicación geográfica de los centros de educación especial (CEE) de la Comunidad Valenciana. Para ello, se comparó la situación geográfica de los CEE con la de los centros educativos ordinarios dentro de una misma localidad, considerando la titularidad pública o privada de los CEE, así como el año de construcción del centro. En total, se incluyeron 357 colegios (46 son CEE). Para el análisis, se distinguió entre (1) localidades con menos y (2) con más de 100.000 habitantes. En el primer caso, se calculó la distancia hasta el ayuntamiento de la localidad para cada uno de los centros, utilizando la unidad de distancia Manhattan y la herramienta Cartociudad. En el segundo caso, se realizó un análisis cualitativo de la ubicación de los CEE, mediante la librería Leaflet en R. Los resultados obtenidos sugieren que no se han seguido los mismos criterios para ubicar los centros educativos ordinarios que para los CEE, localizándose estos últimos mayoritariamente en las periferias. Esta ubicación resulta desfavorable para la inclusión social, dado que conlleva la invisibilidad del alumnado de dichos centros y obstaculiza su participación social. En este sentido, los CEE de reciente creación no siguen los mismos patrones de ubicación.

PALABRAS CLAVE: Discapacidad; escuela especial; inclusión; planificación urbana; ubicación geográfica.

ABSTRACT: This study analyzes the geographical location of special education schools (SES) in the Valencian Community. To this end, the geographical location of the SES was compared with that of mainstream schools within the same locality, considering the state or private ownership of the SES, as well as their year of construction. In total, 357 schools were included (46 are SES). For the analysis, a distinction was made between (1) localities with fewer and (2) with more than 100,000 inhabitants. In the first case, the distance to the city hall was calculated for each of the schools, using the Manhattan distance unit, and the Cartociudad tool. In the second case, a qualitative analysis of the location of the SES was carried out using the Leaflet library in R. The results suggest that the same criteria have not been followed for the location of mainstream schools as for SES, the latter being mostly located in the peripheries. This location is unfavourable for social inclusion, as it leads to the invisibility of the students of these schools and hinders their social participation. In this sense, newly created SES do not follow the same location patterns.

KEYWORDS: Disabilities; geographic location; inclusion; special schools; urban planning.

1. Introducción

Las ciudades son espacios sociales compartidos que constituyen el marco diario de infinidad de interacciones personales, económicas, políticas, sociales y emocionales. Los pueblos y las ciudades son un paisaje cambiante (Waldheim, 2006), cuyo diseño y configuración se rige por luchas de poder entre diferentes agentes tanto públicos como privados. La organización física de estos espacios se ha convertido en las últimas décadas en un objeto de estudio en sí mismo (Batty, 2013). El lugar reservado para administración, servicios, viviendas, espacios religiosos, negocios o lugares de ocio está cargado de intereses y simbolismo. Y existen, en algunos diseños de ciudades, espacios privilegiados que otorgan un estatus al que aspiran múltiples agentes; y espacios secundarios, menos codiciados, a los que se ven relegados quienes no pueden acceder a los espacios de privilegio (Lang, 2003).

El encaje y la ubicación de las escuelas en el marco de las ciudades no es ajeno a este fenómeno. La decisión acerca de dónde ubicar un centro escolar dentro del plan urbanístico de una localidad depende de numerosas variables de diferente índole. Deben tenerse en cuenta, al menos, las características demográficas de la zona, la existencia de otras escuelas cercanas y el tipo de uso previsto del suelo en que se prevé construir la escuela. No se trata de una decisión sencilla. El espacio escolar ha sido estudiado previamente, tomando como marco el enfoque teórico propuesto por Lefebvre (1991), quien sugiere que en el espacio social se distinguen tres subcomponentes: el espacio concebido, el percibido y el vivido. En el ámbito educativo, el espacio concebido es la idea simbólica y abstracta de cómo deberían ser las escuelas, idea que generalmente es diseñada y planificada por la Administración educativa. El espacio percibido es el espacio físico, tangible y observable de un centro escolar. Finalmente, el espacio vivido se entiende como un espacio relacional, en el que docentes y estudiantes experimentan emociones, sentimientos y vivencias.

En el presente estudio nos centramos en un aspecto concreto del espacio concebido: el análisis de dónde se sitúan, dentro del plano de los pueblos y ciudades, un tipo de centros escolares muy particular los centros específicos de educación especial (CEE).

La pregunta de investigación de la que partimos es: ¿en qué zonas concretas de los pueblos y ciudades se sitúan los CEE? Se trata de una cuestión básica que, pese a su importancia, hasta el momento no ha sido abordada de manera rigurosa.

2. El papel de los CEE en España

Los CEE escolarizan en España exclusivamente (al menos eso es lo que se indica en diferentes normativas) a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, extensas y generalizadas. Se trata de centros en los que un estudiante es escolarizado, únicamente, cuando sus necesidades educativas “no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios” (artículo 74 de la LOE modificado por la LOMLOE).

La mera existencia de estos centros es controvertida y pone seriamente en entredicho uno de los postulados fundamentales de la educación inclusiva: la presencia de todas y todos los estudiantes en centros educativos ordinarios (Ainscow et al., 2006). De hecho, la persistencia de estos centros en nuestro sistema educativo rema en dirección opuesta a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006). La propia LOMLOE parece reconocer esta situación por lo que, en su disposición adicional cuarta (citando explícitamente el artículo 24.2.e de la CDPD), estableció un plazo de 10 años para dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios para la atención educativa del alumnado con discapacidad, de manera que los CEE “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Nos acercamos al ecuador de ese plazo y, hasta el momento, no parece que se haya realizado el esfuerzo necesario para cumplir satisfactoriamente con lo estipulado en la propia LOMLOE.

Además, no debemos obviar que las medidas propuestas en la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 pueden considerarse claramente tardías (recordemos que la CDPD data de 2006). Ello ha situado al sistema educativo español en el punto de mira de organismos internacionales, que han criticado duramente el modelo de los CEE, un modelo que ha sido descrito con total crudeza como un “patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple” (Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2017).

Pese a la rotundidad de estos argumentos, tampoco debemos obviar que estos posicionamientos no son unánimes. También existen agentes que defienden el modelo de CEE, ponen en valor la tarea educativa que realizan y apuestan por mejorarlo y dotarlo de más recursos en lugar de darlo por extinto (Kauffman y Hornby, 2020). Estos planteamientos, hace algunos años, llegaron a generar un debate de cierto alcance en el propio sistema educativo español (ver el análisis crítico elaborado por Rogero-García et al., 2022 sobre el discurso que propició este debate).

La presente investigación se plantea con la finalidad de suponer una aportación (modesta, pero entendemos que necesaria) que arroje luz sobre la situación actual de los CEE en España. De acuerdo a la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, en estos momentos corresponde reconsiderar el rol que tradicionalmente han desempeñado los CEE. Ello debe hacerse en función de múltiples datos. Entre muchos otros, consideramos que el estudio riguroso de dónde se encuentran físicamente estos CEE puede ser un tema de interés que contribuya a una mejor toma de decisiones.

3. Espacio concebido de los CEE. ¿Qué dice la legislación?

En lo que respecta al espacio concebido de los CEE, la legislación educativa española hacia mitad de los años 80 proponía, como una de las guías rectoras de la organización de la educación especial, el principio de sectorización, un principio que implica “ordenar servicios (educativos) por sectores geográficos, de población y de necesidades” (Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo). Habitualmente, un CEE suele ubicarse en una localidad de tamaño mediano o grande, y suele acoger a estudiantes de esa localidad y de las localidades cercanas de menor tamaño. Hasta nuestro conocimiento, nada se dice en las normativas acerca de en qué zona concreta de los municipios deben ubicarse los CEE. Este es justamente el elemento que analizaremos en el presente estudio.

4. ¿Por qué es relevante conocer en qué áreas específicas de los pueblos y ciudades se localizan los CEE?

Aunque pueda antojarse una cuestión baladí, que además ha permanecido durante mucho tiempo ajena al interés de la investigación, consideramos que se trata de un tema con claras implicaciones, al menos, en tres ámbitos que orbitan en torno a la inclusión social de las personas con discapacidad.

El primero de estos ámbitos es el de la visibilización. La discapacidad ha sido tradicionalmente invisibilizada en los medios de comunicación de masas (Renwick, 2016) y en las producciones culturales (Prendella y Alper, 2022). Ello ha hecho que una de las reivindicaciones clásicas de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad sea precisamente su visibilización como un colectivo con plenos derechos de participación en la sociedad (Gómiz, 2017). Los CEE son un espacio representativo de una parte significativa de los niños y jóvenes con discapacidad. Por ello, consideramos que es relevante analizar si los CEE están ubicados en los lugares centrales de las ciudades; o bien si son relegados a las periferias, donde pocos ciudadanos conocen su existencia.

El segundo aspecto es el de favorecer o dificultar las propias acciones educativas de los CEE. La ubicación de los CEE se revela como un factor crucial que afecta a la interacción entre la dinámica de las actividades del centro y la dinámica de la comunidad en que se inserta, de manera que el centro escolar y la comunidad local se apoyan entre sí en una interacción clave desde el punto de vista de la inclusión (Booth y Ainscow, 2002). Una de las metas que se persigue en los CEE es la de “fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos contextos en los que se desenvuelve la vida adulta”, incluida la “utilización de servicios de la comunidad y disfrute del ocio y tiempo libre” (Orden MEC de 22 de marzo de 1999), de manera que los centros de educación especial son organizaciones idóneas para convertirse en espacios permeables a su entorno inmediato, que albergan comunidades de aprendizaje en las que participan de manera activa agentes educativos de la propia escuela y su entorno (Schechter y Feldman, 2019).

Finalmente, los resultados de este estudio pueden ser interpretados en clave social. El análisis del espacio escolar resulta de gran relevancia para alcanzar los propósitos de las políticas relacionadas con la inclusión educativa y social, tal y como evidencia una amplia línea de investigación sobre las representaciones sociales del espacio escolar del alumnado perteneciente a las periferias escolares (Campo-País et al., 2014; Souto-González et al., 2018). Estos son estudiantes que, por no alcanzar las exigencias del sistema educativo, terminan siendo apartados e invisibilizados dentro del mismo, lo cual eventualmente traspasa los muros de las instituciones educativas y repercute en su condición de ciudadanos y ciudadanas (García-Monteagudo et al., 2018).

5. Objetivo

El objetivo del presente estudio es analizar la ubicación (central o periférica) de los centros de educación especial en los pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana.

Este objetivo general se concreta en tres objetivos específicos: 1) comparar la situación geográfica de los CEE y los centros ordinarios dentro de una misma localidad; 2) comparar la situación geográfica de los CEE públicos y privados; y 3) analizar si el año de creación de los CEE juega un papel relevante en su situación geográfica (en términos de centro-periferia).

Consideramos que la consecución de estos objetivos puede ser de utilidad para el diseño de políticas educativas, en lo que respecta a la configuración del mapa escolar de los pueblos y ciudades. Además, confiamos en que este estudio contribuya, modestamente, a poner sobre la mesa datos objetivos que puedan mejorar el proceso de reconversión de los CEE propuesto por la disposición adicional cuarta de la LOMLOE. Este proceso debe producirse de manera rigurosa y planificada. Para ello, es necesario partir de investigaciones que aporten información contrastada. El presente estudio pretende poner un pequeño granito de arena en la información que debe guiar el proceso de reconversión de los CEE en centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

6. Método

6.1. Unidad de análisis

En el presente estudio nos centramos en analizar la ubicación de los CEE de la Comunidad Valenciana, una región de alrededor de 5 millones de habitantes, situada en la zona Este de España. En esta región existen 46 CEE (31 públicos, 14 privados concertados y 1 privado), ubicados en un total de 34 núcleos poblacionales pertenecientes a 32 municipios (esta diferencia se debe a que dos CEE se ubican en municipios con más de un núcleo poblacional). El 65 % de estos centros fueron creados en los años 70 y 80 (el año de creación de cada centro se incluye en las Tablas 1 y 2).

TABLA 1. Comparación de la ubicación geográfica de los CEE públicos con el resto de escuelas de su localidad

|

Localidad |

Nombre del CEE |

Año de creación |

N.º de centros de la localidad |

Comparación con todos los centros de la localidad |

N.º de CEIP y CEE públicos |

Comparación con CEIP |

Localidades en que el CEE es el centro educativo más alejado del centro (en comparación a todos los demás centros de la localidad) |

Torrent |

La Unión |

1989 |

24 |

1 |

12 |

1 |

Alzira |

Comarcal Carmen Picó |

1966 |

17 |

1 |

10 |

1 |

|

Orihuela |

Antonio Sequeros |

1985 |

17 |

1 |

6 |

1 |

|

Ontinyent |

Vall Blanca |

1987 |

14 |

1 |

7 |

1 |

|

Xàtiva |

Pla de la Mesquita |

1985 |

12 |

1 |

6 |

1 |

|

La Vila Joiosa |

Secanet |

1983 |

11 |

1 |

8 |

1 |

|

Sueca |

Miquel Burguera |

1978 |

10 |

1 |

3 |

1 |

|

Sant Joan d’Alacant |

El Somni |

2016 |

8 |

1 |

5 |

1 |

|

San Miguel de Salinas |

San Miguel de Salinas |

2023 |

3 |

1 |

2 |

1 |

|

Castellar-Oliveral |

Rosa Llácer |

2009 |

3 |

1 |

2 |

1 |

|

Localidades en que el CEE es el centro educativo más alejado del centro (en comparación solo a los demás CEIP de la localidad) |

Vinaròs |

Baix Maestrat |

1983 |

11 |

2 |

6 |

1 |

Algemesí |

Alberto Tortajada |

1978 |

11 |

3 |

5 |

1 |

|

Sagunt |

Albanta Sagunt |

1974 |

9 |

3 |

5 |

1 |

|

Cheste |

Virgen de la Esperanza |

1976 |

7 |

2 |

4 |

1 |

|

Localidades en que el CEE no es el más alejado del centro de la localidad en ninguna de las dos comparaciones anteriores. |

Alcoi |

Tomás Llácer |

1978 |

17 |

6 |

5 |

2 |

Benissa |

Gargasindi |

1981 |

4 |

4 |

3 |

3 |

|

Borriana |

Pla Hortolans |

1988 |

13 |

7 |

7 |

5 |

|

Dénia |

Comarcal Raquel Payá |

1986 |

13 |

8 |

6 |

3 |

|

Elda |

Miguel de Cervantes |

1981 |

14 |

7 |

9 |

5 |

|

Gandia |

Comarcal Enric Valor |

1999 |

19 |

6 |

8 |

4 |

|

Ibi |

Sanchis Banús |

1986 |

11 |

9 |

6 |

5 |

|

Torrent |

La Encarnación |

1970 |

24 |

10 |

12 |

5 |

|

Vila-real |

La Panderola |

1980 |

19 |

8 |

11 |

4 |

Nota. Comparación con todos los centros de la localidad: Lugar que ocupa el CEE entre todos los centros de la localidad (ordenados de más lejano a más cercano al ayuntamiento). Comparación con CEIP: Lugar que ocupa el CEE comparando únicamente con CEIP públicos. Castellar-Oliveral es una pedanía de la ciudad de Valencia. El CEE se compara aquí únicamente con los centros educativos situados en la pedanía. En la Figura 1, se incluye la ubicación del mismo CEE de esta pedanía en el marco del conjunto de la ciudad.

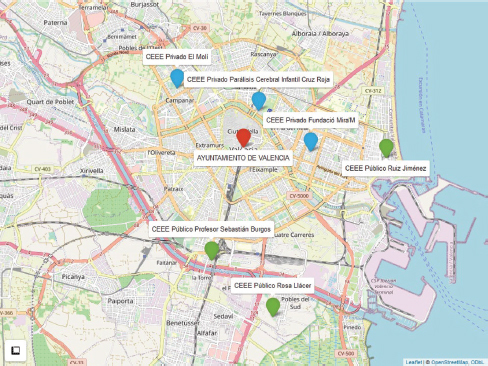

FIGURA 1. Mapa escolar de los CEE de la ciudad de Valencia

TABLA 2. Comparación de la ubicación geográfica de los CEE privados concertados y del CEE privado con el resto de escuelas de su localidad

Titularidad |

Localidad |

Nombre del CEE |

Año de creación* |

Número de centros escolares de la localidad |

Lugar que ocupa el CEE entre todos los centros de la localidad (ordenados de más lejano a más cercano al centro) |

Número de escuelas (incluidos los CEE) privados y privados concertados |

Lugar que ocupa el CEE comparando únicamente con centros privados |

CEE concertados |

Moncada |

Los Silos |

1986/1995 |

9 |

1 |

5 |

1 |

Sant Joan d’Alacant |

Infanta Elena |

1990 |

8 |

1 |

2 |

1 |

|

Villena |

APADIS |

1970/1979 |

13 |

2 |

4 |

2 |

|

Bétera |

AVAPACE-Virgen de Agosto |

1982/1994 |

7 |

2 |

4 |

2 |

|

Torrent-Vedat |

Squema |

1977 |

6 |

4 |

6 |

4 |

|

Godella |

Koynos |

1977 |

9 |

6 |

7 |

4 |

|

Torrevieja |

Alpe |

1982/1994 |

20 |

11 |

2 |

2 |

|

Paterna |

Francisco Esteve |

1979 |

18 |

16 |

7 |

7 |

|

Torrent |

Torrepinos |

1977 |

24 |

17 |

8 |

4 |

|

CEE privado |

Paterna-La Cañada |

Educatio. Dificultades de Aprendizaje y Patologías del Lenguaje |

1976 |

7 |

2 |

4 |

4 |

* Nota. Los casos en que aparecen 2 años de creación corresponden al año indicado en la página web del propio centro (fecha anterior) y los datos proporcionados por la Conselleria de Educación (fecha posterior).

La clasificación de los centros docentes en públicos, privados y privados concertados depende de la titularidad de los mismos, un aspecto relevante en la toma de decisiones respecto a la ubicación geográfica donde se construyen los centros. En el caso de los centros públicos, la titularidad corresponde a la Administración educativa. En el caso de los centros privados y los privados concertados, la titularidad corresponde a una persona física o jurídica de carácter privado. Una de las diferencias fundamentales entre estos dos últimos tipos de centros supone la concesión (o no) de un concierto educativo, una vez que se constate que se cumple con todas las exigencias legales que exige la normativa. El concierto con la Administración no es estable, sino que depende de una evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales. A este respecto, para realizar este estudio, en cuanto a la clasificación según el tipo de centro, se ha tomado en consideración la información que recoge la Guía de centros docentes (Generalitat Valenciana, 2023).

En cuanto a los 15 centros privados incluidos en el presente estudio, en todos los casos estaban constituidos por entidades sin ánimo de lucro. Además, en 12 centros, la iniciativa de su creación surgió a partir de asociaciones de familias de niños y jóvenes con discapacidad; y en los 3 casos restantes, a través de la iniciativa de profesionales de la psicología y de la educación.

Para poder comparar la ubicación de los CEE con la de los centros ordinarios, en las localidades de menos de 100.000 habitantes se incluyeron en el estudio todos los centros situados en las mismas localidades que los CEE, cuya tipología fuera: centros de educación infantil y primaria (CEIP), institutos de educación secundaria (IES) y centros privados y privados concertados con unidades (al menos) en educación primaria y secundaria obligatoria. Por ello, el total de centros incluidos en el estudio es de 357.

No se incluyeron en el análisis los centros (públicos o privados) con unidades exclusivamente en educación infantil o en formación profesional. Tampoco se incluyeron los centros de formación de personas adultas, las escuelas de idiomas, los conservatorios de música o danza, los centros de enseñanzas deportivas ni los centros regulados por sistemas educativos diferentes del español.

Los centros educativos situados en pedanías (núcleos urbanos diferentes con una relación de dependencia administrativa de una localidad principal) fueron comparados con los centros educativos de la propia pedanía (no con los del núcleo de población principal), ya que la comparación de estos centros con los ubicados en la población principal provocaría una importante distorsión de los resultados, por tratarse de escuelas situadas en un núcleo diferente al del resto de escuelas analizadas.

6.2. Procedimiento

En los 31 núcleos poblacionales con menos de 100.000 habitantes que cuentan con al menos un CEE, se calculó la distancia desde todos los centros escolares hasta el ayuntamiento de la localidad (considerando este edificio como el centro neurálgico de la propia localidad). De esta manera, se pudo determinar si los CEE se situaban en lugares centrales o periféricos de las localidades; y si esta situación era diferente de la del resto de centros de la localidad. Además, se comparó la distancia entre los CEE y el ayuntamiento con la media de distancias entre el resto de centros educativos ordinarios de la localidad en que está ubicado el CEE con el mismo edificio del ayuntamiento. Esta comparación nos permitió obtener una medida objetiva para valorar no solo si la distancia de un CEE con el centro del municipio es grande o pequeña, sino también si esta distancia es significativamente diferente respecto al resto de centros educativos. En las cuatro ciudades con más de 100.000 habitantes, se realizó un análisis cualitativo, caso por caso, de la ubicación geográfica de los CEE de estas localidades.

6.3. Instrumentos

Para calcular las distancias de los centros educativos analizados con los edificios de los ayuntamientos se empleó la función de cálculo de distancias de Cartociudad, una herramienta de posicionamiento geográfico disponible en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. Esta herramienta funciona a partir del cálculo de distancias de coordenadas geográficas. Para identificar las coordenadas geográficas de los centros educativos incluidos en el análisis se empleó la Guía de centros docentes del sitio web de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Para identificar las coordenadas geográficas de los edificios centrales de los ayuntamientos de las localidades analizadas se empleó la herramienta visualizadora de Cartociudad. El cálculo de distancias se realizó utilizando como unidad la distancia Manhattan, que se corresponde con la distancia mínima existente entre dos puntos siguiendo un trazado viario (sin tener en cuenta el sentido de circulación de dicho trazado). Para visualizar la ubicación de los CEE en las ciudades de más de 100.000 habitantes, se utilizó la librería Leaflet (Cheng et al., 2023) en R versión 4.3.2 (R Core Team, 2023).

7. Resultados

7.1. Localidades menores de 100.000 habitantes

Los 23 CEE públicos incluidos en este análisis de municipios menores de 100.000 habitantes se distribuyen en 22 localidades. En 10 de estas localidades (el 45.5 %), el CEE es el centro escolar más alejado del centro de la localidad (en comparación a los CEIP, IES, centros escolares privados y privados concertados).

Los 9 CEE privados concertados y el CEE privado incluidos en este análisis de municipios menores de 100.000 habitantes se distribuyen en 9 localidades. En solo dos de los casos (el 22.2 %), el CEE resultó ser el centro escolar más alejado del centro de la localidad. Estos resultados hacen sospechar de la existencia de un patrón de la ubicación geográfica preferentemente periférica de los CEE públicos (pero no de los privados). Los datos brutos de ambos tipos de centros pueden consultarse en el material suplementario del artículo (Tárraga-Mínguez, 2024).

Si realizamos comparaciones más selectivas, los resultados muestran más claramente este patrón. Cuando comparamos los CEE públicos únicamente con los CEIP públicos de la localidad (excluyendo IES, centros privados y privados concertados), observamos que, en 14 de los 22 municipios analizados (63.6 %), los CEE públicos están más alejados del centro del municipio que cualquier CEIP. Es decir, se agudiza el efecto periferia de los CEE.

Si realizamos este mismo ejercicio de comparación en los CEE privados, es decir, cuando comparamos su ubicación con la de los CEE privados y privados concertados de su localidad, no hay cambios sustanciales respecto al análisis global. Continúa habiendo únicamente dos CEE privados situados en la posición más periférica de la localidad en comparación con los demás centros privados. Estos resultados se muestran en las Tablas 1 (centros públicos) y 2 (privados).

El análisis anterior nos muestra los casos en que el CEE se sitúa en el extremo del eje de comparación centro-periferia del conjunto de centros educativos de una localidad, pero no nos informa de hacia qué lado de este eje se decantan los CEE que se no se sitúan en el extremo más periférico. Para conocer este dato, hemos calculado la media de la distancia Manhattan de todos los centros educativos de una localidad con respecto al ayuntamiento; y la hemos comparado con la distancia Manhattan entre los CEE de la localidad y el mismo edificio del ayuntamiento.

En el caso de los CEE públicos, observamos que en 19 de los 23 casos analizados (el 82.6 %), el CEE público se encuentra en una situación más periférica que la media del resto de centros escolares de la localidad. En el caso de los CEE privados, existen 5 centros que se encuentran en una situación más periférica que la media de centros de la localidad y otros 5 con una situación más central que la media de centros de la localidad.

Los datos se recogen en las Tablas 3 (CEE públicos) y 4 (CEE privados). Cuando el dato de la columna “desviación” de estas tablas es de signo negativo, el CEE está más alejado del ayuntamiento de la localidad en comparación a la media de los demás centros escolares. Cuando el dato es de signo positivo, está más cercano al ayuntamiento que la media del resto de centros escolares.

TABLA 3. Comparación de la distancia Manhattan de los CEE públicos al ayuntamiento de su localidad con el promedio de este mismo dato del resto de escuelas de la localidad

|

Localidad |

Nombre del CEE |

Media de distancia Manhattan (todos los centros-ayuntamiento, excluidos los CEE) |

Distancia Manhattan CEE-ayuntamiento |

Desviación |

Localidades en que el CEE está más alejado del ayuntamiento que la media del resto de centros educativos de la localidad |

Torrent |

La Unión |

1.19 |

5.6 |

-4.41 |

Cheste |

Virgen de la Esperanza |

1.08 |

3.03 |

-1.95 |

|

Vinaròs |

Baix Maestrat |

1.01 |

2.6 |

-1.59 |

|

Alzira |

Comarcal Carmen Picó |

1.12 |

2.54 |

-1.42 |

|

Ontinyent |

Vall Blanca |

1.03 |

2.37 |

-1.34 |

|

Orihuela |

Antonio Sequeros |

0.92 |

2.1 |

-1.18 |

|

La Vila Joiosa |

Secanet |

1.16 |

2.24 |

-1.08 |

|

Xàtiva |

Pla de la Mesquita |

0.43 |

1.51 |

-1.08 |

|

Sant Joan d’Alacant |

El Somni |

0.72 |

1.53 |

-0.81 |

|

Sueca |

Miquel Burguera |

0.53 |

1.24 |

-0.71 |

|

Sagunt |

Albanta Sagunt |

1.32 |

1.77 |

-0.45 |

|

Gandia |

Comarcal Enric Valor |

0.85 |

1.16 |

-0.31 |

|

Castellar-Oliveral |

Rosa Llácer |

0.4 |

0.7 |

-0.3 |

|

Torrent |

La Encarnación |

1.19 |

1.39 |

-0.2 |

|

Algemesí |

Alberto Tortajada |

0.97 |

1.15 |

-0.18 |

|

Elda |

Miguel de Cervantes |

1.53 |

1.69 |

-0.16 |

|

Alcoi |

Tomás Llácer |

1.33 |

1.48 |

-0.15 |

|

S. Miguel de Salinas |

San Miguel de Salinas |

0.41 |

0.56 |

-0.15 |

|

Vila-real |

La Panderola |

1.04 |

1.1 |

-0.06 |

|

Localidades en que el CEE está más cercano al ayuntamiento que la media |

Borriana |

Pla Hortolans |

0.90 |

0.75 |

0.15 |

Dénia |

Comarcal Raquel Payá |

1.23 |

1 |

0.23 |

|

Benissa |

Gargasindi |

0.44 |

0.11 |

0.33 |

|

Ibi |

Sanchis Banús |

1.90 |

0.42 |

1.48 |

TABLA 4. Comparación de la distancia Manhattan de los CEE privados al ayuntamiento de su localidad con el promedio de este mismo dato del resto de escuelas de la localidad

Titularidad |

Localidad |

Nombre del CEE |

Media de distancia Manhattan (todos los centros-ayuntamiento, excluidos los CEE) |

Distancia Manhattan CEE-ayuntamiento |

Desviación |

CEE concertados |

Moncada |

Los Silos |

0.85 |

3.14 |

-2.29 |

Sant Joan d’Alacant |

Infanta Elena |

0.72 |

2.7 |

-1.98 |

|

Villena |

APADIS |

1.24 |

1.89 |

-0.65 |

|

Bétera |

AVAPACE- Virgen de Agosto |

1.43 |

1.6 |

-0.17 |

|

Torrent-Vedat |

Squema |

1.6 |

1.68 |

-0.08 |

|

Torrevieja |

Alpe |

2.70 |

2.53 |

0.17 |

|

Godella |

Koynos |

1.30 |

0.99 |

0.31 |

|

Torrent |

Torrepinos |

1.19 |

0.81 |

1.14 |

|

Paterna |

Francisco Esteve |

1.76 |

0.47 |

1.29 |

|

CEE privados |

Paterna-La Cañada |

Educatio. Dificultades de Aprendizaje y Patologías del Lenguaje |

1.87 |

0.95 |

0.92 |

7.2. Localidades mayores de 100.000 habitantes

En el caso de los 13 CEE situados en ciudades de más de 100.000 habitantes, se ha realizado un análisis de su situación en el plano de las ciudades. Este análisis cualitativo se muestra en las Figuras 1-4. En el material suplementario del artículo (Lacruz-Pérez y Tárraga-Mínguez, 2024), se puede acceder al mismo mapa de estas figuras en formato interactivo.

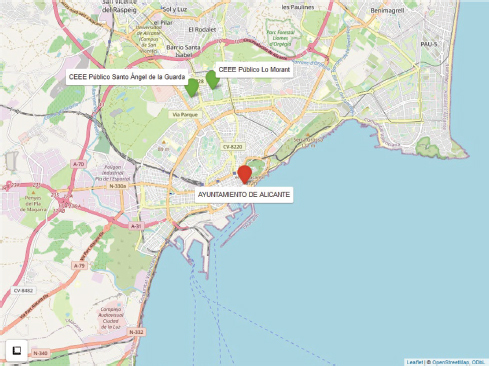

FIGURA 2. Mapa escolar de los CEE de la ciudad de Alicante

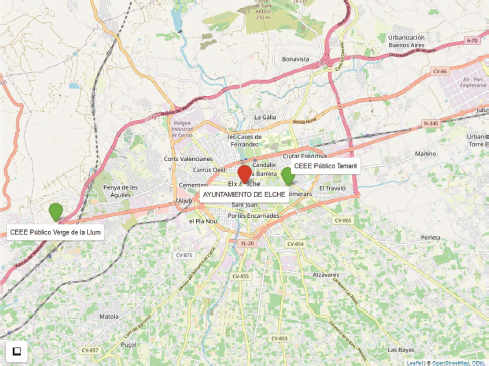

FIGURA 3. Mapa escolar de los CEE de la ciudad de Elche

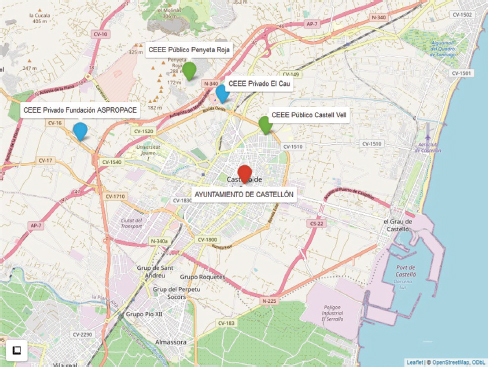

FIGURA 4. Mapa escolar de los CEE de la ciudad de Castelló de la Plana

En la ciudad de Valencia (807.693 habitantes, de acuerdo a datos del INE de 2023) existen 2 CEE públicos y 3 CEE privados concertados. En la Figura 1 podemos observar que los dos centros públicos pertenecientes a la ciudad se encuentran en zonas periféricas, uno de ellos en la zona Sur y el otro, frente a la playa, en la zona Este. Además, observamos también cómo el CEE Rosa Llácer se encuentra situado en una pedanía fuera de la ciudad. Aunque este centro ya se ha incluido en el análisis de las localidades menores de 100.000 habitantes, comparándolo con el resto de escuelas de la pedanía, es significativo que se haya escogido precisamente esta ubicación (periférica de una gran ciudad) para este CEE, por lo que se muestra también en este análisis. En cuanto a los CEE privados, vemos como dos de ellos se sitúan en zonas céntricas de la ciudad, mientras que la escuela restante se sitúa a las afueras, en la zona Noroeste.

En la ciudad de Alicante (349.282 habitantes) existen 2 CEE públicos. Alicante es una ciudad costera en la que el turismo (especialmente vinculado a las zonas de playa) es uno de los principales motores económicos. En la Figura 2 se observa que los dos CEE se ubican en la zona norte de la ciudad, muy alejados de las zonas centrales y de playa.

En la ciudad de Elche (238.293 habitantes) existen también 2 CEE públicos. En la Figura 3 observamos como uno de estos CEE se sitúa fuera del núcleo urbano, en una zona agrícola, en la que no existen viviendas cercanas. El otro CEE se sitúa en la zona Este de la ciudad, en una avenida de entrada a la población.

Finalmente, en la ciudad de Castelló de la Plana (176.238 habitantes) existen 2 CEE públicos y 2 CEE privados concertados. En la Figura 4 podemos observar que únicamente uno de los dos CEE públicos se encuentra dentro del núcleo urbano principal, situado en la zona Noreste cerca de la salida de la ciudad. Los otros 3 CEE se encuentran fuera del núcleo urbano.

7.3. Análisis de la influencia del año de creación del centro en su ubicación en el plano

El 76 % de los CEE analizados en el presente estudio fueron creados antes del año 1990. En la década de los 90 se crearon 5 nuevos centros (2 públicos y 3 privados). Y desde el año 2000 se han creado 6 nuevos centros (5 públicos y 1 privado), el último de ellos, inaugurado el año 2023.

Si nos detenemos a analizar, uno a uno, los centros creados a partir del año 2000, observamos que 3 de estos centros se sitúan en las localidades de menos de 100.000 habitantes, con una desviación de la distancia hasta el centro de su localidad relativamente pequeña: -0.15 el CEE San Miguel de Salinas (creado el año 2023); -0.81 el CEE El Somni (creado el año 2016); y -0.3 el CEE Rosa Llácer (creado el año 2009), aunque, recordemos, se trata de una pedanía de la ciudad de Valencia, lo que ya es de por sí significativo.

En cuanto a los CEE de ciudades de más de 100.000 habitantes, el CEE Fundació Míra’m (creado el año 2011) se sitúa en un punto razonablemente céntrico de la ciudad de Valencia (ver Figura 1); el CEE Tamarit de Elche (creado el año 2004) se sitúa en una posición más céntrica que el otro centro específico de la localidad, que había sido creado fuera del núcleo urbano el año 1981 (ver Figura 3); y el CEE Castell Vell de Castelló (creado el año 2010) es el colegio específico más céntrico de los de la ciudad de Castelló (ver Figura 4).

Estos resultados muestran que el patrón de alejamiento de los CEE de los centros de las ciudades parece que no persiste en los CEE de creación reciente en las localidades de mayor tamaño; y se da con una magnitud relativamente baja en las localidades de menor tamaño.

8. Discusión y conclusiones

El objetivo del presente estudio consistió en analizar la ubicación (central o periférica) de los CEE ubicados en la Comunidad Valenciana. Para ello, se plantearon tres objetivos específicos.

En relación a los objetivos específicos 1 y 2, en los que se comparó la situación geográfica de los CEE y los centros ordinarios, y se analizó si existían diferencias en los patrones de localización de CEE públicos y privados, los resultados muestran que existe un marcado patrón que relega a los CEE públicos (pero no a los privados) a las periferias de los pueblos y ciudades.

En las localidades menores de 100.000 habitantes, en un 45.5 % de los municipios analizados, el centro escolar más alejado del centro de la población es un CEE público. Si reducimos la comparación únicamente a los CEIP de la localidad (es decir, si excluimos los IES), este porcentaje asciende al 63.6 %. En las localidades de más de 100.000 habitantes, el análisis del plano urbanístico muestra todavía más claramente este patrón, en que se impone la tendencia a situar los CEE en la periferia o incluso el exterior de las propias ciudades.

La ubicación periférica de los CEE públicos tiene implicaciones de diferente tipo. En primer lugar, la ubicación de estas escuelas en las afueras de las ciudades, muchas veces, en los propios márgenes de los cascos urbanos, o incluso fuera de ellos, invisibiliza la existencia de los propios centros y de los estudiantes que acogen. Nuestra sociedad todavía tiene mucho margen de mejora en lo que respecta al conocimiento de la discapacidad y al establecimiento de actitudes positivas hacia los colectivos de personas con discapacidad (CERMI, 2023).

Situar de una manera sistemática los CEE en las periferias de las ciudades no contribuye a mejorar esta situación. Al contrario, perpetúa el desconocimiento de los ciudadanos sobre la discapacidad. Las consecuencias de este desconocimiento parecen claras: aquello que se desconoce no se puede apreciar; en ocasiones, se teme; en ocasiones, se margina, e, incluso, en otras ocasiones ocurre todo ello simultáneamente.

En segundo lugar, la ubicación periférica de los CEE dificulta que el alumnado escolarizado en estos centros pueda insertarse en las dinámicas sociales y culturales de la localidad, reduciendo así las posibilidades de formar comunidades de aprendizaje exitosas. La situación periférica de los CEE supone una barrera evidente para participar plenamente de la vida social. Esta barrera puede ser un impedimento para cualquier escuela, pero es especialmente grave en el caso de los CEE, en los que una de sus etapas educativas es la de la transición a la vida adulta, donde es frecuente que se programen salidas del centro a lugares de muy diferente tipo (eventos culturales, supermercados, edificios de la administración, zonas de ocio, lugares de trabajo, etc.) (Orden MEC de 22 de marzo de 1999). Todo este trabajo educativo sería mucho más sencillo si los CEE tuvieran una ubicación razonablemente similar a la de los centros educativos ordinarios, algo que requeriría de una firme voluntad política. Sin embargo, si nos atenemos a que la normativa nacional de los programas de transición a la vida adulta no ha sido revisada desde hace ahora 25 años, resulta evidente que estos programas no han supuesto precisamente una prioridad en los agentes políticos responsables de la legislación educativa durante las últimas décadas.

Los resultados del presente estudio también pueden ser interpretados en clave social. La propia escolarización de un estudiante en un centro al que asisten exclusivamente estudiantes con discapacidad puede ser entendida ya de por sí como un mecanismo de exclusión (Ainscow et al., 2006). Si a ello añadimos que esta escolarización se sustancia en un lugar alejado de la vida de las ciudades, en sus márgenes o fuera de ellos, la sensación de exclusión se acentúa.

Los resultados de los CEE privados concertados y el CEE privado que se han analizado en el presente estudio muestran un patrón de ubicación en el plano de los pueblos y las ciudades muy diferente a los CEE públicos. En las localidades de menos de 100.000 habitantes, los resultados son claros: la mitad de los CEE privados están situados más cerca del centro de su localidad en comparación a la distancia media del resto de centros de la localidad; y la otra mitad está situada más lejos del centro en comparación a esta misma media de los centros del resto de la localidad. En cuanto a las localidades de más de 100.000 habitantes, existen dos CEE privados en Castelló de la Plana, uno de ellos situado fuera del casco urbano y el otro dentro de la ciudad, pero en una situación periférica; y tres CEE privados en la ciudad de Valencia, que se sitúan en ubicaciones relativamente céntricas.

Estos resultados nos llevan a concluir que (al contrario de los CEE públicos) no existe un patrón claro de ubicación de los CEE privados en el eje centro-periferia. Más bien, parece que su ubicación se ha podido regir por criterios relativamente similares a los de los centros educativos ordinarios.

La decisión de dónde situar una escuela privada o privada concertada se rige por una normativa similar a la de las escuelas públicas, pero la decisión final depende de las personas que toman la iniciativa de crear el centro. En 12 de los 15 CEE privados incluidos en el presente estudio las familias de los propios estudiantes jugaron un rol de actores principales en su fundación. Esta diferencia entre ubicación de CEE públicos y privados sugiere que la Administración educativa y las familias de los niños con discapacidad utilizaron criterios distintos para la toma de decisión sobre en qué punto del plano ubicar los CEE. Obviamente, cada caso concreto atenderá a unas circunstancias particulares, pero el patrón de situar sistemáticamente los CEE públicos en la periferia no se replica en los CEE privados.

En relación al tercer objetivo específico, planteábamos analizar si el año de construcción de los CEE estaba relacionado con su ubicación en el eje centro-periferia. Los resultados muestran que el patrón de alejamiento de los CEE del centro de las ciudades no se da en los centros de reciente creación en las localidades de más de 100.000 habitantes (ver Figuras 1, 3 y 4); y se da con una magnitud relativamente pequeña en las localidades de menor tamaño. Ello nos conduce a concluir que en los CEE de reciente creación no parecen plantearse los mismos criterios acerca de su ubicación que cuando se creó el grueso de la red de CEE en las décadas de los 70 y 80. En cualquier caso, debemos destacar que, pese a que a nivel internacional, desde hace décadas, se ha puesto en entredicho la existencia del modelo de CEE, en nuestro sistema educativo no solo no se han cerrado o reconvertido los CEE creados en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, sino que incluso se han seguido creando algunos CEE en pleno siglo XXI. Ello parece una clara muestra de la ausencia de compromiso por avanzar en el terreno de la inclusión.

8.1. Limitaciones y futuras vías de investigación

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de calibrar el alcance de sus resultados. En primer lugar, se han analizado únicamente los CEE de la Comunidad Valenciana. Desconocemos si este mismo patrón se repite en otras regiones de España, por lo que creemos que esta es una vía de investigación a explorar en el futuro. En segundo lugar, el análisis se ha limitado a un elemento concreto del espacio concebido: la ubicación geográfica de los CEE. No se ha entrado a analizar el espacio percibido ni el espacio vivido. Por ello, queda para futuras investigaciones el análisis del espacio percibido, que examine las instalaciones y recursos de los CEE (entre otros elementos); y, lo que sería más interesante, el espacio vivido, desde la perspectiva del alumnado, las familias, el personal docente e incluso agentes sociales, educativos y culturales del entorno. Con frecuencia, el espacio concebido por la Administración difiere mucho del espacio vivido por los protagonistas de los procesos educativos (Souto-González et al., 2018), por lo que consideramos que confrontar esas diferencias puede resultar un ejercicio que aporte resultados y reflexiones valiosas sobre la propia existencia de los CEE.

9. Conclusiones

Los criterios que, durante las últimas décadas, ha manejado la Administración para ubicar a los CEE públicos en el plano de una localidad son diferentes de los que emplean para ubicar a los centros educativos ordinarios. Además, son también diferentes de los criterios que manejan las familias que, en su día, crearon los CEE privados concertados. Consideramos que los resultados obtenidos en este estudio y el análisis de sus implicaciones en la visibilización de la discapacidad, en las prácticas educativas y en las consecuencias en clave social para los propios estudiantes pueden constituir una información valiosa, que aporte luz al proceso de reconversión de los CEE en centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. En el momento actual nos encontramos todavía dentro del período de 10 años estipulado en la disposición adicional cuarta de la LOMLOE para esta reconversión del modelo de CEE. Por ello, consideramos que es necesario avanzar en la investigación acerca de la situación actual de los CEE en nuestro sistema educativo para, de este modo, favorecer que este proceso de reconversión se desarrolle de la mejor manera posible, dando así cumplimiento (al fin) a lo estipulado, hace ya casi 20 años, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

10. Financiación

El presente estudio se enmarca en el Proyecto PID2023-150590OB-I00-EDU financiado por MCIU /AEI /10.13039/501100011033 / FEDER, UE.

La idea original de este trabajo surgió de las clases de la profesora M.ª Carmen Fortes, quien falleció el año 2010 siendo vicerrectora de prácticas externas y formación continua de la Universidad de Valencia.

Agradecemos a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana por proporcionarnos los datos del año de creación de los CEE incluidos en este estudio.

11. Referencias bibliográficas

AINSCOW, M., BOOTH, T. y DYSON, A. (2006). Improving schools, developing inclusion. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203967157

BATTY, M. (2013). The new science of cities. Massachussets Institute of Technology.

BOOTH, T. y AINSCOW, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). https://eric.ed.gov/?id=ED470516

CAMPO-PAÍS, B., CÍSCAR-VERCHER, J. y SOUTO-GONZÁLEZ, X. M. (2014). Los espacios de la periferia escolar. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 18(496), 1-19. https://raco.cat/index.php/ScriptaNova/article/view/291202

CERMI. (2023). Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2022. Cinca. https://bit.ly/3HXU06u

CHENG, J., SCHLOERKE, B., KARAMBELKAR, B. y XIE, Y. (2023). Leaflet: Create interactive web maps with the JavaScript ‘Leaflet’ library (R package version 2.2.1). https://CRAN.R-project.org/package=leaflet

COMITÉ de la ONU sobre los DERECHOS de las PERSONAS con DISCAPACIDAD. (2017). Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo. https://bit.ly/42FF5Hp

GARCÍA-MONTEAGUDO, D., GARCÍA-RUBIO, J. y CAMPO-PAÍS, B. (2018). El derecho a la educación en las periferias escolares: Representaciones sociales de la población escolar en Valencia. Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos, 6(2), 67-86. https://hdl.handle.net/10550/78612

GENERALITAT VALENCIANA. (2023, 30 de noviembre). Guía de centros docentes de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes

GÓMIZ, M. P. (2017). Visibilizar la discapacidad: Hacia un modelo de ciudadanía inclusiva. Ed. Fragua.

KAUFFMAN, J. M. y HORNBY, G. (2020). Inclusive vision versus special education reality. Education Sciences, 10(9), 258. https://doi.org/10.3390/educsci10090258

LACRUZ-PÉREZ, I. y TÁRRAGA-MÍNGUEZ, R. (2024). The geographical location of specific special education centers. An additional barrier to social inclusion. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10457947

LANG, R. E. (2003). Edgeless cities. Exploring the elusive metropolis. Brookings Institution Press.

LEFEBVRE, H. (1991). The production of space. Blackwell.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (2006). Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158-17207. https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). (2020). Boletín Oficial del Estado, 340, de 30 de diciembre de 2020, pp. 122868-122953. https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. (1999). Orden MEC de 22 de marzo de 1999 por la que se regulan los programas de formación para la transición a la vida adulta destinados a los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en Centros de Educación Especial. Boletín Oficial del Estado, 86, de 10 de abril de 1999, pp. 13515-13517. https://www.boe.es/eli/es/o/1999/03/22/(2)/con

NACIONES UNIDAS. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

PRENDELLA, K. y ALPER, M. (2022). Media and children with disabilities. En D. LEMISH (Ed.), The Routledge International Handbook of Children, Adolescents, and Media (pp. 395-402). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003118824

R CORE TEAM (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing (version 4.3.2) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. Boletín Oficial del Estado, 65, de 16 de marzo de 1985, pp. 6917-6920. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-4305

RENWICK, R. (2016). Rarely seen, seldom heard: People with intellectual disabilities in the mass media. En K. SCIOR y S. WERNER (Eds.), Intellectual Disability and Stigma (pp. 61-76). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-52499-7_5

ROGERO-GARCÍA, J., TOVAR MARTÍNEZ, F. y TOBOSO MARTÍN, M. (2022). El nuevo discurso frente a la educación inclusiva en España. Revista Española de Discapacidad, 10(2), 35-52. https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.02.03

SCHECHTER, C. y FELDMAN, N. (2019). The principal’s role in professional learning community in a special education school serving pupils with autism. Journal of Special Education Leadership, 32(1), 17-28. https://eric.ed.gov/?id=EJ1274928

SOUTO-GONZÁLEZ, X. M., CAMPO-PAÍS, B., CÍSCAR-VERCHER, J. y MIRA-PÉREZ, A. (2018). La construcción del espacio escolar y las marginaciones personales. Revista Científica Faculdade de Balsas, 9(1), 89-113. http://hdl.handle.net/10550/70018

TÁRRAGA-MÍNGUEZ, R. (2024). The geographical location of specific special education centers. An additional barrier to social inclusion. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10457900

WALDHEIM, C. (2006). A reference manifesto. En C. WALDHEIM (Ed.), The landscape urbanism reader (pp. 13-19). Princeton Architectural Press.

_______________________________

1 Autor de correspondencia.