ISSN: 0210-1696

DOI: https://doi.org/10.14201/scero.31839

ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA ESCALA DE ACTITUD HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES DEL MUFPS

Psychometric Analysis of the Scale of Attitude towards Persons with Disabilities in a Sample of MUFPS Students

Natalia SIMÓN MEDINA

Universidad de Castilla-La Mancha. España

https://orcid.org/0000-0002-2917-4069

Ariadna GÓMEZESCOBAR

Universidad Autónoma de Madrid. España

http://orcid.org/0000-0001-5104-6269

María Ángeles ABELLÁN LÓPEZ

Universitat de València. España

http://orcid.org/0000-0002-6553-0227

Recepción: 12 de enero de 2024

Aceptación: 15 de marzo de 2024

RESUMEN: A medida que aumenta el interés social por mejorar la formación y las actitudes del futuro profesorado de educación secundaria hacia el alumnado con discapacidad, se necesitan instrumentos que satisfagan estas necesidades y sirvan para evaluar su eficacia. El objetivo del trabajo tiene como propósito examinar las características psicométricas de la Escala de Actitud hacia las Personas con Discapacidad (EAPD) desarrollada por Arias et al. (2016). Se ha realizado una modelización de ecuaciones estructurales basada en covarianzas, utilizando el método de estimación de mínimos cuadrados ponderados con chi-cuadrado ajustado por media y varianza y el coeficiente omega ordinal para estimar la consistencia interna. La muestra está compuesta por 400 estudiantes del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUFPS) de distintas universidades españolas. El análisis de la EAPD ha mostrado que dicha escala puedes ser interpretada por tres dimensiones: (a) Relaciones sociales y personales con las personas con discapacidad-RS, (b) Vida normalizada-VN y (c) Programas de intervención-PI. Sin embargo, este estudio presenta como hallazgo una estructura de segundo orden que permite concluir la interpretación de esta escala de manera conjunta, siendo este último un hallazgo importante en el ámbito educativo.

PALABRAS CLAVE: Actitudes; discapacidad; evaluación; profesorado; medición.

ABSTRACT: As social interest in improving the training and attitudes of future secondary education teachers towards students with disabilities increases, there is a need for instruments that meet these needs and serve to evaluate their effectiveness. The purpose of this paper is to examine the psychometric characteristics of the Attitude Scale for People with Disabilities (EAPD) developed by Arias et al. (2016). A covariance-based structural equation modeling has been performed, using the weighted least squares estimation method with chi-square adjusted for mean and variance, and the ordinal omega coefficient to estimate internal consistency. The sample is composed of 400 students of the Master’s Degree in Teacher of Compulsory Secondary Education and Baccalaureate, Vocational Training and Language Teaching (MUFPS) from different Spanish universities. The analysis of the EAPD has shown that this scale can be interpreted by three dimensions: (a) Social and personal relationships with people with disabilities-RS, (b) Normalized life-VN and (c) Intervention programs-PI. However, this study presents as a finding a second-order structure that allows to conclude the interpretation of this scale jointly, the latter being an important finding in the educational field.

KEYWORDS: Attitudes; disability; assessment; teacher; measurement.

1. Introducción

El punto de partida de la presente investigación es que una actitud favorable de los futuros docentes hacia la inclusión educativa de las personas con discapacidad favorece una mejor comprensión de las necesidades de apoyo educativo. De esta manera, se conseguiría, además de nuevos planteamientos didácticos de calidad (López, 1989), un beneficio global para todo el alumnado con o sin discapacidad. En este escenario, el foco de atención se ha centrado en los requerimientos para capacitar a los docentes en las destrezas y actitudes adecuadas para asegurar un buen resultado en el proceso de inclusión. Asimismo, el debate alcanza otros asuntos conexos como la necesaria sensibilización de la comunidad educativa, la apertura de espacios de reflexión sobre la educación inclusiva y la pertinencia de diseñar programas de prevención de barreras y promoción de actitudes positivas (Carvajal, 2019; Gómez e Infante, 2004; Polo, 2017; Simón et al., 2023). El alumnado con discapacidad es especialmente sensible a la forma en que reacciona el profesorado ante sus demandas. Sin embargo, los docentes pueden mostrar actitudes negativas, incluso en su conducta no verbal, que pueden provocar sentimientos de inferioridad debido a que el profesorado no pueda hacer frente a las exigencias de su trabajo (Bania et al., 2021). La atención en las aulas de alumnado con discapacidad puede poner en crisis al profesorado por la falta de habilidades respecto a los procesos de inclusión, así como representar una carga adicional de trabajo para adaptar materiales o planificar las clases (Corral, 2019).

Diversos estudios muestran como el profesorado presenta un déficit en cuanto a formación se refiere, manifestando que la competencia profesional del profesorado con alumnado con discapacidad es esencial para que la educación sea de calidad (Acuña et al., 2017); esta formación es insuficiente e insatisfactoria para trabajar en un modelo de escuela inclusiva (Días y Caballero, 2014; Llorent y López, 2012; Ferrandis et al., 2010; Rodríguez et al., 2009; Verdugo y Rodríguez, 2008; Sánchez, 2007; Torres, 2006).

Otro de los déficits en cuanto a la atención al alumnado con discapacidad se refiere es la falta de recursos (Gómez y Moya, 2017; Lacoboni y Moirano, 2018) y el marco legislativo educativo (Verdugo et al., 2018), ambos íntimamente relacionados con el apoyo a programas de intervención específicos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en un contexto social inclusivo. También es importante disponer de un sólido desarrollo socioemocional (Lacoboni y Moirano, 2018) que lleve al profesorado a la consideración de que las personas con discapacidad pueden tener una vida normalizada como cualquier otra persona y, con ello, ser personas independientes, tener las mismas oportunidades en cuanto a educación, empleo, etc., reconociendo con ello sus derechos fundamentales (Martínez et al., 2011; Polo y López, 2006).

Es necesario que, en el contexto educativo, el respeto por la diversidad esté orientado a comprender, aceptar y valorar a los otros desde sus especificidades y diferencias (Acuña et al., 2017), y que el profesorado se implique, transfiera y conozca la naturaleza de los valores inclusivos (Díaz y Caballero, 2014), incorporando el contacto con personas con discapacidad en el ámbito académico que permita mejorar las relaciones personales y sociales con el alumnado con discapacidad (Martínez y Bilbao, 2011; Mercado et al., 2017; Moreno et al., 2006); de ahí la importancia de conocer la opinión del profesorado (Mayo et al., 2020) y sus actitudes considerando los tres elementos mencionados anteriormente (Relaciones sociales y personales con las personas con discapacidad, Vida normalizada y Programas de intervención).

Por esta razón, es fundamental investigar las actitudes de los futuros docentes hacia el alumnado con discapacidad, en el sentido de que esta información puede ser utilizada para mejorar la relación docente y alumno, favorecer la inclusión e implementar medidas para modificar las actitudes negativas hacia el alumnado con discapacidad. Para tal fin, resulta imprescindible disponer de instrumentos de evaluación de las actitudes hacia las personas con discapacidad fiables y válidos y que permitan medir de manera correcta este constructo y, de esta forma, disponer de un instrumento con propiedades psicométricas validadas para detectar las actitudes hacia la discapacidad entre los futuros docentes que cursan el máster de Profesorado en Secundaria.

Teniendo en cuenta todo ello, esta investigación evalúa la estructura factorial de la EAPD, que está diseñada para medir las actitudes hacia las personas con discapacidad, y se comprueba, además de que la escala estaría integrada por tres factores (Relaciones sociales y personales con las personas con discapacidad, Vida normalizada y Programas de intervención), la adecuación de un modelo factorial de segundo orden que implica que la escala se puede interpretar de manera conjunta como una única dimensión. El análisis factorial de la escala de 31 ítems se ha aplicado a 400 estudiantes del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUFPS) de universidades españolas.

2. La inclusión educativa y la actitud del profesorado hacia la discapacidad

Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto que las actitudes negativas del profesorado hacia las personas con discapacidad (PCD) aumentan la discriminación y la baja autoestima de este alumnado (Abellán y Sáez-Gallego, 2020; Ainscow, 2020; Avramidis y Norwich, 2002; De Boer et al., 2013; Simón et al., 2023; Vaz, et al., 2015). El punto de partida es que las actitudes negativas hacia la discapacidad representan una amenaza directa a la educación inclusiva. De esta manera, el tema de la actitud hacia las personas con discapacidad ha cobrado un enorme protagonismo en la última década, ya que la sociedad ha adquirido más conciencia social sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de estas personas (Araya-Cortés et al., 2014). Así, las actitudes hacia las personas con discapacidad son objeto de estudio recurrente, ya que una actitud negativa hacia estas personas impediría su inclusión social (Polo et al., 2011). Las tentativas por definir el concepto actitud son numerosas, siendo muy popular la de Rosenberg y Hovland (1960), quienes la definen como aquella predisposición a responder a un estímulo con ciertas clases de respuestas. Asimismo, otras definiciones enfatizan el aspecto evaluativo que comporta (Ajzen y Fishbein, 1980) y la posibilidad de cambio (Verdugo y Arias, 1991; Escámez et al., 2007). Los recientes estudios coinciden en que la inclusión y la aceptación implican transcender la mera presencia en el aula del alumnado con discapacidad. Por ello, el mayor desafío es que el futuro profesorado sea consciente de que su forma de percibir la discapacidad puede influir en los resultados inclusivos ya que las barreras actitudinales son muchas veces invisibles (Simón y Abellán, 2023), siendo las actitudes negativas del profesorado un impedimento para el desarrollo de un sistema educativo inclusivo (Das et al., 2013).

Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021), el curso 2019/2020 contaba con un total de 223.805 alumnos/as con necesidades educativas especiales relacionadas con la discapacidad, de los que 38.068 (17 %) cursaron Educación Especial específica y 185.737 (83 %) estaban escolarizados en enseñanzas ordinarias. En términos relativos, y solo contabilizando el alumnado con necesidades educativas específicas incorporado en las enseñanzas ordinarias, este representaría el 2.3 % del alumnado de estas enseñanzas, situándose en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el 3.0 %, en Formación Profesional (FP) Básica en el 6.2 %, en Bachillerato en el 0.8 % y en Ciclos Formativos de FP de Grado Superior en el 0.6 %. Estos porcentajes muestran el bajo nivel de integración del alumnado con discapacidad en las enseñanzas ordinarias, lo que constituye todo un reto para perfeccionar el mandato expreso de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre el refuerzo de la capacidad inclusiva del sistema educativo. De este modo, puede hacerse efectivo el derecho a la educación inclusiva como principio fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2006 y que fue ratificado por España en 2008. La legislación educativa vigente en España presenta un planteamiento que favorece la educación inclusiva, promoviendo la autonomía y la flexibilidad de los centros educativos y del sistema en todos sus aspectos, siguiendo los preceptos de la iniciada Estrategia Europea para las personas con discapacidad 2010-2020 que, a su vez, considera la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea y la CDPD, a partir de las cuales se plantea como objetivo general capacitar a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos. Así, entendiendo por educación inclusiva la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado, el reto para los próximos años consiste en pasar del discurso a las evidencias (Durán y Giné, 2011), por lo tanto, es interesante conocer y trasladar la EAPD a otros países para que se pueda tomar como referencia y posibilitar con ello un acercamiento a las actitudes del profesorado y, a partir de ahí, planificar medidas y acciones que eviten la exclusión/discriminación del alumnado con discapacidad en las aulas.

La discapacidad debe ser entendida como una cualidad que diferencia a las personas según su entorno social y los apoyos específicos que les deben ofrecer, siendo posible, en este sentido, disfrutar de sus plenos derechos de participación social y de mejora de su calidad de vida (Macías et al., 2019). Así es como la CDPD lo manifiesta, señalando la necesidad de eliminar todas aquellas barreras que dificulten o impidan la participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad (ONU, 2006). Partiendo del modelo social de la discapacidad (Palacios, 2008, 2020), las causas de la discapacidad son preponderantemente sociales. Por tanto, es indispensable visibilizar y potenciar el modelo social que propicia la construcción de una identidad propia de las personas con discapacidad desde una mirada inter-, multi- e intradisciplinar.

En este mismo sentido, las personas con discapacidad se encuentran en una sociedad que conforma un entorno natural y artificial apto únicamente para un determinado tipo de personas estándar (Victoria, 2013). Esto supone una desventaja social para las personas con discapacidad y requiere que desde las instancias políticas y sociales se trabaje en pro de una inclusión real. La mejora de los centros educativos pasaría por capacitar adecuadamente al profesorado sobre la diversidad y atención al alumnado (Ainscow, 2005).

Desde hace unas décadas, el punto de interés ha variado hacia la revisión y la sistematización de los diferentes instrumentos, sus propiedades psicométricas y su utilidad general (Palad et al., 2016). En este sentido, conocer qué medidas son necesarias para eliminar estas barreras actitudinales contribuye a mejorar una educación inclusiva de calidad. Desde el último tercio del siglo XX, la atención se enfocó en las herramientas para evaluar las actitudes hacia las personas con discapacidad. Concretamente, el estudio pionero de Yuker et al. (1966) difundió la Escala de Actitudes (ATDP) y, desde entonces, se han diseñado numerosos instrumentos de medición para examinar las actitudes y percepciones hacia las personas con discapacidad.

En el ámbito español, el instrumento de evaluación más difundido es la Escala de Actitudes hacia las personas con Discapacidad (Arias et al., 2016), que examina las actitudes y que se concibió originalmente para ser destinada a profesionales de la salud y la educación (Verdugo et al., 1994).

Como afirman Arias et al. (2016), se requiere una metodología innovadora que demuestre solidez psicométrica respecto a las evidencias de validez, fiabilidad, dimensionalidad y sensibilidad al cambio. Si no se cuenta con las herramientas adecuadas, difícilmente podrán obtenerse las respuestas que correlacionan actitudes, aceptación e inclusión de las personas con discapacidad. Además, los autores advierten sobre la necesidad de articular instrumentos actualizados y validados con muestras españolas. Los cambios en las actitudes sociales demandan una actualización de estos instrumentos, lo que incluye ciertos esfuerzos para adaptar cultural y lingüísticamente el contenido de los cuestionarios en aras de la uniformidad de significados (Fuentes et al., 2022).

En este punto, la presente investigación ofrece una revisión bibliográfica con el fin de identificar aquellos estudios que han investigado las actitudes hacia las personas con discapacidad utilizando la EAPD, en su versión inicial propuesta por Verdugo et al. (1994) o algunas de las actualizaciones posteriores de la misma. El principal criterio utilizado ha sido seleccionar aquellos trabajos que han utilizado dicha escala como herramienta de medición con alumnado o profesorado como participantes. Los resultados obtenidos se presentan detallados en la Tabla 1 según autor/a y año de publicación, instrumento empleado de obtención de datos, participantes y muestra objeto de estudio, técnicas de análisis utilizadas y principales conclusiones obtenidas. Los artículos identificados han sido publicados entre 2006 y 2019. La mayoría tienen como participantes a estudiantes universitarios del Grado en Maestro; tan solo dos estudios están realizados con docentes en activo, uno de ellos con docentes de universidad y otro de Educación Infantil. Por otro lado, de los nueve artículos revisados, seis emplean la versión de la EAPD de Verdugo et al. (1994) y tres la de Verdugo et al. (1997). En cuanto a las técnicas de análisis de datos empleadas, estos estudios utilizan mayoritariamente análisis descriptivos y bivariables (prueba t, ANOVA y correlación), solo tres estudios realizan un análisis de fiabilidad y uno recurre al análisis de regresión lineal simple. Sin embargo, ninguno de los estudios revisados ha evaluado la estructura interna de la escala para contrastar si se replica la estructura de tres factores planteada por los autores de la EAPD. El presente trabajo pretende ir un paso más allá, analizando la estructura factorial de la EAPD y la adecuación de un modelo factorial de segundo orden en el que sea posible: (1) confirmar o no la estructura de tres factores identificados por Arias et al. (2016), mediante un análisis factorial confirmatorio; y (2) interpretar o no la puntuación factorial de la EAPD como un constructo de segundo orden que mida la “actitud general hacia la discapacidad”.

TABLA 1. Principales estudios que utilizan la EAPD de Verdugo et al., (1994) y versiones posteriores

Autor/a (año) |

Instrumento |

Participantes |

Técnica |

Conclusiones |

EAPD-Forma G de Verdugo et al. (1994) |

498 estudiantes de asignaturas relacionadas con la discapacidad de 2.º de Magisterio, especialidad de Educación especial, en 1.º de Psicopedagogía y en 4.º y 5.º de Psicología. |

Análisis de fiabilidad. Análisis descriptivo de cada ítem. Análisis bivariable (prueba t y ANOVA). |

Los estudiantes manifiestan una actitud positiva ante la discapacidad. No hay diferencias significativas entre los estudiantes según la titulación. No hay diferencias significativas en función del sexo. Sí hay diferencias significativas en función de si mantiene o no contacto con personas con discapacidad. Las actitudes de los estudiantes que mantienen o han mantenido contacto con personas sordas resultan especialmente positivas. Actitudes más negativas entre los estudiantes que han tenido contacto con personas con discapacidad intelectual. |

|

EAPD de Verdugo et al. (1994) |

488 estudiantes universitarios granadinos de distintas titulaciones de Magisterio (Audición y lenguaje, Educación Especial, Educación Musical, Educación Física), Licenciatura en Psicopedagogía, Psicología y educación Física. |

Análisis descriptivo. Puntuaciones medias. |

Alto grado de acuerdo y apreciación positiva entre los participantes en relación con su concepción de las PCD, así como sus derechos, su nivel de aceptación y grado de satisfacción y confianza. |

|

EAPD-Forma |

298 docentes de la Universidad de Burgos (Escuela Politécnica Superior, Facultad de Humanidades y Educación, Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias). |

Análisis descriptivo. Análisis bivariable (prueba t y ANOVA). |

Los docentes de la UBU evidencian una percepción positiva hacia las PCD. Evidencian percepciones con aceptación que favorecen la integración social y la igualdad de derechos, pero muestran ciertos prejuicios y desconocimiento sobre la valía de las personas con discapacidad. Las profesoras muestran actitudes más positivas que los profesores. No hay diferencias significativas según el centro universitario en el que imparten docencia. No hay diferencias respecto a la experiencia docente. El profesorado que mantiene contacto cuenta con una actitud más proactiva. No hay diferencias significativas según experiencia académica en integración educativa. |

|

EAPD-Forma G de Verdugo et al. (1994) |

260 estudiantes de ambos sexos de una universidad privada de la ciudad de La Serena, Chile que estudiaban distintas carreras como Pedagogía, Trabajo Social, Psicología, Enfermería y Educación infantil, de 2.º y 4.º curso. |

Análisis de fiabilidad. Análisis descriptivo. Análisis correlacional. |

El alumnado muestra una actitud positiva. No existen diferencias significativas respecto a las carreras en las que estudian, aunque sí hay diferencias significativas entre las subescalas y la carrera cursada. No existen diferencias significativas según el año que cursan, 2.º y 4.º. No existen diferencias significativas según tengan o no contacto con personas con discapacidad. |

|

EAPD de Verdugo et al. (1994) |

65 alumnos de 2.º curso del Grado en Magisterio de Educación Primaria. |

Análisis descriptivo. Análisis correlacional. |

El alumnado tiene actitudes positivas hacia las personas con discapacidad, si bien el grado de esta actitud es muy variado. No hay diferencias significativas en los valores obtenidos en las distintas subescalas. Los estudiantes que eligen en primera opción el Grado de Magisterio tienen actitudes más positivas que los estudiantes que lo han elegido en otras opciones. No existen correlaciones significativas entre la actitud y los estudios previos. No existe correlación significativa según se tenga o no contacto con personas con discapacidad. No existe correlación significativa según nivel de formación de los padres. |

|

EAPD de Verdugo et al. (1997) |

48 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Jaén. |

Análisis descriptivo. Análisis bivariable (prueba t y ANOVA). Análisis de regresión lineal simple. |

No hay diferencias significativas en función del sexo. El contacto con personas con discapacidad mejora la actitud hacia ellas. Si el contacto es familiar mejor actitud. No existen diferencias significativas en cuanto a frecuencia del contacto con personas con discapacidad. No hay resultados concluyentes sobre el rendimiento académico. |

|

EAPD de Verdugo et al. (1994) |

145 estudiantes universitarios de las distintas carreras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. |

Análisis de fiabilidad. Análisis descriptivo. |

Actitud positiva baja hacia la discapacidad. |

|

EAPD de Verdugo et al. (1997) |

78 docentes de Educación Infantil de 14 centros de la provincia de Granada. |

Análisis descriptivo ANOVA. |

Se encuentran diferencias significativas en cuanto al nivel educativo-formación entre los docentes de primer y segundo ciclo de educación infantil, siendo los de segundo ciclo los que presentan una actitud más positiva. No se encontraron diferencias significativas en los diferentes factores de la escala en relación con las variables sexo, experiencia docente y contacto con personas con discapacidad. |

|

EAPD de Verdugo et al. (1997) |

337 estudiantes de grado de la Universidad Rey Juan Carlos. |

Análisis descriptivo. |

Los estudiantes presentan actitud positiva hacia la discapacidad. Sobresalen con actitudes más positivas las mujeres. Sobresalen con actitudes más positivas los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. |

Fuente: Elaboración propia.

3. Método

3.1. Procedimiento y cuestionario

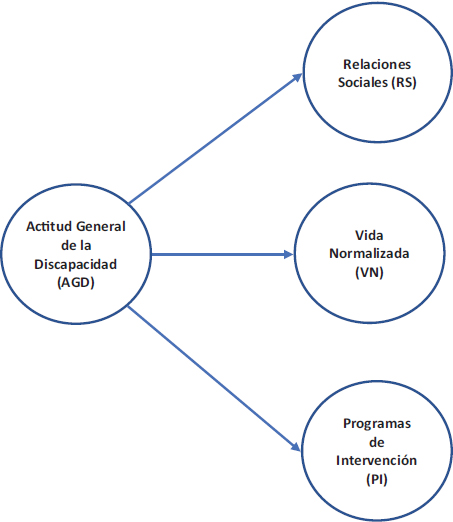

La EAPD, en la versión propuesta por Arias et al. (2016), es un instrumento elaborado a partir de las anteriores versiones de la EAPD y contiene 31 ítems medidos con una escala tipo Likert de cuatro posiciones (desde 1 = “muy desacuerdo” hasta 4 = “muy de acuerdo”). Estos ítems miden tres constructos o características (American Educational Association, American Psychological Association and National Council on Measurement in Education, 2014) que son: Relaciones sociales y personales con las personas con discapacidad (RS), Vida normalizada (VN) y Programas de intervención (PI).

El resultado del análisis factorial exploratorio realizado por estos autores (Arias et al., 2016) sugiere la existencia de tres factores, uno fuerte y al menos dos dimensiones con menor poder explicativo. Así, la solución elegida de tres factores explicaba el 62 % de la varianza común. En concreto, el primer factor (RS) obtuvo un valor propio de 13.157, explicaba el 42 % de la varianza común, comprendía 13 ítems y hacía referencia tanto a los estados afectivos como a los pensamientos cuando ha de relacionarse personal o socialmente con PCD (omega ordinal = 0.949). El segundo factor (VN), con valor propio de 3.708, explicaba el 12 % de la varianza común, incluía 13 ítems y consideraba el derecho a una vida normalizada y la igualdad de oportunidades, así como a desempeñarse en las distintas áreas vitales como las personas sin discapacidad (omega ordinal = 0.921). El tercer factor (PI), con valor propio de 2.392, explicaba el 8 % de la varianza común, se componía de 5 ítems y contemplaba diferentes actuaciones que favorecían la plena inclusión de las personas con discapacidad (omega ordinal = 0.802). La fiabilidad de la escala total en el estudio de Arias et al. (2016), medida a través del indicador omega ordinal, se situaba en 0.971. Los ítems, numerados según el trabajo de Arias et al. (2016) y de forma correlativa por constructo para facilitar la presentación de los resultados en la investigación, se presentan en la Tabla 2.

TABLA 2. Ítems y constructos de la EAPD

Factor 1. Relaciones sociales y personales con las personas con discapacidad (RS) |

|

i07-RS1 |

En situaciones sociales, preferiría no encontrarme con personas con discapacidad. (R) |

i09-RS2 |

En general me siento a disgusto en compañía de una persona con discapacidad. (R) |

i10-RS3 |

Si me citara con una persona con discapacidad, me preocuparía lo que la gente pudiera pensar. (R) |

i13-RS4 |

Si tuviera un familiar cercano con discapacidad, evitaría comentarlo con otras personas. (R) |

i16-RS5 |

Creo que me resultaría fácil relacionarme con una persona con discapacidad. |

i18-RS6 |

Si tuviera que hablar con una persona con discapacidad, me preocuparía no saber cómo comportarme. (R) |

i19-RS7 |

Podría citarme con una persona con discapacidad con la misma facilidad que con cualquier otra persona. |

i21-RS8 |

Me gustaría que mi hijo se relacionara con niños con discapacidad. |

i24-RS9 |

Evitaría acompañar a una persona con discapacidad a comer a un restaurante en el que me conocieran. (R) |

i25-RS10 |

El comportamiento de las personas con discapacidad es irritante. (R) |

i28-RS11 |

No me importaría tener como amiga a una persona con discapacidad. |

i31-RS12 |

Encontrarme con una persona con discapacidad me produce tensión y malestar. (R) |

i32-RS13 |

Si tuviera que trabajar con una persona con discapacidad, me limitaría a mantener con ella una relación superficial. (R) |

Factor 2. Vida normalizada (VN) |

|

i01-VN1 |

Las personas con discapacidad pueden sentirse tan satisfechas de sí mismas como cualquier persona. |

i02-VN2 |

Las personas con discapacidad deberían tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier persona. |

i03-VN3 |

Las personas con discapacidad son menos productivas en su lugar de trabajo que las personas sin discapacidad. (R) |

i08-VN4 |

En general, las personas con discapacidad se consideran tan valiosas como cualquiera. |

i11-VN5 |

Las personas con discapacidad son capaces de adaptarse a una vida independiente. |

i14-VN6 |

Las personas con discapacidad deberían poder divertirse con el resto de las personas. |

i15-VN7 |

Las personas con discapacidad pueden disfrutar del deporte tanto como cualquier otra persona. |

i20-VN8 |

Las personas con discapacidad pueden alcanzar un elevado nivel de autodeterminación. |

i22-VN9 |

Los trabajadores con discapacidad deberían recibir el mismo salario que los que no tienen discapacidad. |

i23-VN10 |

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las personas. |

i27-VN11 |

Los niños con discapacidad deberían acudir a los mismos colegios que los demás niños. |

i29-VN12 |

Las personas con discapacidad pueden tener una personalidad tan equilibrada como las personas sin discapacidad. |

i30-VN13 |

Las personas con discapacidad son tan amistosas como cualquier otra persona. |

Factor 3. Programas de intervención (PI) |

|

i05-PI1 |

Debería hacerse algo para conseguir una mayor integración de las personas con discapacidad, por ejemplo, facilitándoles el acceso a los lugares públicos. |

i06-PI2 |

Las personas con discapacidad severa deberían ser confinadas en centros especiales. (R) |

i26-PI3 |

Los programas de rehabilitación para las personas con discapacidad son excesivamente costosos. (R) |

i33-PI4 |

Debería gastarse más dinero en suprimir las barreras físicas que siguen dificultando la vida a las personas con discapacidad. |

i34-PI5 |

El problema de los prejuicios hacia las personas con discapacidad ha sido exagerado por los responsables políticos y educativos. (R) |

Nota: (R) Ítem revertido.

Fuente: Arias et al. (2016).

Además de la EAPD, el cuestionario utilizado incluía dos secciones más con diversas variables de clasificación y vinculadas con la discapacidad, respectivamente. Estas secciones fueron tomadas del trabajo de Arias et al. (2016), aunque en el caso de los datos de clasificación se adaptaron algunas preguntas para ajustarlas al perfil de los participantes objeto de estudio. Finalmente, se incluyeron diez variables. La sección de variables de clasificación estaba formada por cuatro variables: sexo, edad, tipo de universidad y especialidad del máster. La segunda sección estaba formada por seis variables vinculadas con la discapacidad: mantener contacto con personas con discapacidad, tipo de contacto, frecuencia del contacto, tipo de discapacidad que presenta la persona de contacto, sentimiento en su presencia y nivel de información percibido sobre la discapacidad.

El cuestionario fue diseñado con Google Forms y administrado online al alumnado matriculado en el MUFPS impartido en diversas universidades públicas y privadas españolas. Para la aplicación del instrumento de medida se contactó con el profesorado responsable del máster en cada Universidad y se les informó detalladamente de la investigación a realizar. A partir de esto, se accedería al alumnado matriculado mediante email corporativo haciéndoles llegar el instrumento diseñado en Google Forms.

3.2. Descripción de la muestra

Una vez finalizado el trabajo de campo, la muestra del estudio quedó conformada por 400 estudiantes. La muestra presenta una media de edad de 29.35 años (DT = 6.80), oscilando el rango de edad entre 21 y 57 años. En cuanto al sexo, la muestra se distribuye equitativamente, ya que el 53.8 % son mujeres y el 46.3% hombres. En cuanto a la universidad en la que estudian, el 56 % cursa sus estudios en una universidad pública y el 44 % en una privada. Finalmente, el 60.3 % estudia especialidades relacionadas con estudios STEM (por las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y el 35.7 % especialidades relacionadas con las Ciencias Sociales y las Humanidades.

En cuanto a las variables vinculadas con la discapacidad, mientras que el 56.3 % manifiesta no tener contacto, el 43.8 % sí lo tiene. Entre los estudiantes que sí tienen contacto con personas con discapacidad, este es mayoritariamente contacto familiar (44.0 %), siendo la frecuencia del contacto de todos los días para el 16.0 % de la muestra, de varias veces por semana para el 28.0 %, de varias veces al mes para el 3.4 % y de menos de una vez al mes para el 24.6 % restante. El tipo de discapacidad que tienen las personas con las que tienen contacto es mayoritariamente física (39.4 %) e intelectual (26.3 %). El 31.0 % se siente en presencia de una persona con discapacidad muy cómodo y el 41.3 % bastante cómodo, tan solo el 4.3 % se siente bastante o muy incómodo. Finalmente, mientras el 56.3 % manifiesta sentir estar poco informado sobre la discapacidad, el 43.8 % restante manifiesta lo contrario (sí sentir estar bien informado).

3.3. Análisis de datos

En cuanto al análisis de los datos, se ha realizado un análisis factorial confirmatorio (AFC) de segundo orden con datos ordinales, ya que los ítems estaban medidos en una escala de cuatro posiciones y, por tanto, eran de naturaleza ordinal. El AFC de segundo orden evalúa, por un lado, la relación entre cada uno de los constructos de primer orden y los ítems diseñados para su medición y, por otro lado, la relación entre los constructos de primer y segundo orden. Con este análisis se proporcionan evidencias sobre la estructura factorial, la validez del constructo y la fiabilidad de la EAPD.

En cuanto a los coeficientes de ajuste del modelo y los niveles exigidos en el análisis se han considerado el índice de ajuste comparativo (CFI) y el índice de Tucker-Lewis (TLI), con un punto de corte el 0.9; y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), considerando como indicativos de un buen ajuste valores menores a 0.08 (Kline, 2011).

Se utilizó la matriz de correlaciones policórica (Gadermann et al., 2012) y el método de estimación empleado fue el de mínimos cuadrados ponderados robusto con un estadístico chi-cuadrado ajustado por media y varianza (WLSMV, por sus siglas en inglés), tal y como recomiendan Viladrich et al. (2017). Además, siguiendo a estos últimos autores, se utilizó el coeficiente omega ordinal para estimar la fiabilidad o consistencia interna de las escalas. Los programas empleados fueron Mplus versión 8.0 (Muthén y Muthén, 2017) y R versión 4.1.0 con los siguientes paquetes: GPArotation (Bernaards y Jennrich, 2005), psych (Revelle, 2018) y Rcmdr (Fox y Bouchet-Valat, 2019).

4. Resultados

4.1. Análisis factorial confirmatorio de segundo orden

Para evaluar la estructura factorial de la EAPD, así como examinar su fiabilidad y validez de constructo, se ha recurrido a la modelización con ecuaciones estructurales basada en covarianzas. En concreto, se ha estimado un análisis factorial confirmatorio (AFC) de segundo orden siguiendo el esquema que aparece en la Figura 1.

FIGURA 1. Modelo propuesto: factorial confirmatorio de segundo orden

Ningún trabajo previo ha planteado un modelo de segundo orden con la EAPD. Sin embargo, hay dos indicios claros en el trabajo de Arias et al. (2016) que apuntan a la pertinencia de plantear un AFC de segundo orden. Por un lado, estos autores obtienen un primer factor que explicaba un elevado porcentaje de la varianza común. Por otro lado, en su trabajo, la consistencia interna para el conjunto de la EAPD, medida a través del coeficiente omega ordinal, era muy elevada.

Tras la primera estimación del AFC del segundo orden fue necesario eliminar cinco ítems ya que tenían cargas negativas o no significativas. Estos cinco ítems son los siguientes: 1) RS2 – En general me siento a disgusto en compañía de una persona con discapacidad; 2) RS6 – Si tuviera que hablar con una persona con discapacidad, me preocuparía no saber cómo comportarme; 3) VN10 – Las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que el resto de las personas; 4) VN11 – Los niños con discapacidad deberían acudir a los mismos colegios que los demás niños; 5) PI3 – Los programas de rehabilitación para las personas con discapacidad son excesivamente costosos.

Una vez realizada esta corrección, en la Tabla 3 se puede observar que el ajuste de este modelo fue adecuado, ya que tanto el CFI como el TLI se encontraban próximos o por encima de 0.90, mientras que el RMSEA se situaba por debajo de 0.08. A su vez, cabe destacar que todas las cargas factoriales eran significativamente distintas de cero (p < 0.001) y elevadas (por encima de 0.5, con las excepciones de los ítems VN1, VN3 y VN7 del constructo Vida normalizada y del ítem PI2 del constructo Programas de intervención). Se optó por mantener estos ítems, con cargas ligeramente por debajo de 0.5, para preservar el contenido de la escala inicial, ya que sus cargas eran significativas y el modelo ajustaba razonablemente bien. Todos estos resultados garantizaron la validez convergente del modelo de medida. En relación con el segundo orden, se puede observar que, en el modelo estimado, las cargas de los tres factores que lo componían (RS, VN y PI) eran muy altas, oscilando entre 0.827, para el caso de Vida normalizada, y 0.956, para el de Programas de intervención.

TABLA 3. Análisis factorial confirmatorio de segundo orden: cargas factoriales estandarizadas y fiabilidad

Constructo |

Ítem |

Carga estandarizada |

Error estándar |

t |

p |

Omega ordinal |

Relaciones sociales y personales (RS) |

RS1 |

0.724 |

0.035 |

20.871 |

< 0.001 |

0.92 |

RS3 |

0.620 |

0.048 |

12.870 |

< 0.001 |

||

RS4 |

0.500 |

0.058 |

8.582 |

< 0.001 |

||

RS5 |

0.575 |

0.041 |

14.121 |

< 0.001 |

||

RS7 |

0.584 |

0.038 |

15.239 |

< 0.001 |

||

RS8 |

0.744 |

0.039 |

18.991 |

< 0.001 |

||

RS9 |

0.743 |

0.045 |

16.375 |

< 0.001 |

||

RS10 |

0.615 |

0.043 |

14.414 |

< 0.001 |

||

RS11 |

0.626 |

0.045 |

13.926 |

< 0.001 |

||

RS12 |

0.790 |

0.030 |

26.514 |

< 0.001 |

||

RS13 |

0.767 |

0.030 |

25.142 |

< 0.001 |

||

Vida normalizada (VN) |

VN1 |

0.392 |

0.056 |

7.029 |

< 0.001 |

0.89 |

VN2 |

0.612 |

0.045 |

13.522 |

< 0.001 |

||

VN3 |

0.481 |

0.048 |

10.079 |

< 0.001 |

||

VN4 |

0.673 |

0.056 |

12.069 |

< 0.001 |

||

VN5 |

0.556 |

0.038 |

14.817 |

< 0.001 |

||

VN6 |

0.805 |

0.059 |

13.686 |

< 0.001 |

||

VN7 |

0.419 |

0.054 |

7.704 |

< 0.001 |

||

VN8 |

0.681 |

0.035 |

19.375 |

< 0.001 |

||

VN9 |

0.620 |

0.050 |

12.386 |

< 0.001 |

||

VN12 |

0.758 |

0.033 |

22.865 |

< 0.001 |

||

VN13 |

0.717 |

0.046 |

15.456 |

< 0.001 |

||

Programas de intervención (PI) |

PI1 |

0.540 |

0.070 |

7.730 |

< 0.001 |

0.74 |

PI2 |

0.473 |

0.049 |

9.568 |

< 0.001 |

||

PI4 |

0.618 |

0.053 |

11.638 |

< 0.001 |

||

PI5 |

0.603 |

0.051 |

11.766 |

< 0.001 |

||

Actitud general hacia la discapacidad (AGD) |

RS |

0.878 |

0.040 |

21.909 |

< 0.001 |

0.94 |

VN |

0.827 |

0.039 |

21.346 |

< 0.001 |

||

PI |

0.956 |

0.053 |

17.905 |

< 0.001 |

Ajuste del modelo: χ2(296) = 665.350 (p < 0.001); CFI = 0.909; TLI = 0.900; RMSEA = 0.056; IC 90 % RMSEA = (0.050-0.062)

En cuanto a la fiabilidad de las escalas, el omega ordinal estaba muy por encima de 0.8 en todos los constructos, excepto para el caso del referido a los Programas de intervención (PI), con un valor de 0.74. La fiabilidad para la actitud general hacia la discapacidad alcanzaba un valor en el omega ordinal de 0.94.

5. Conclusiones

Conocer las actitudes hacia las personas con discapacidad de los futuros docentes de educación secundaria es un aspecto de gran relevancia para avanzar en la inclusión educativa. Esta investigación parte de la idea de que las actitudes son evaluaciones afectivas y, por tanto, son modificables mediante la reflexión (Escámez et al., 2007).

El objetivo principal de esta investigación consistía en evaluar la estructura factorial y la validez de la EAPD. En este sentido, se ha podido confirmar la estructura de tres factores propuesta por Arias et al. (2016) y probar, a su vez, una estructura de segundo orden. Así, se ha podido concluir que la EAPD puede interpretarse tanto por dimensiones como de manera conjunta.

Además, tanto las dimensiones que la integran como la escala en su conjunto tienen una elevada fiabilidad y muestran evidencias de validez de criterio, ya que correlacionan directa y significativamente con otros constructos similares (como, por ejemplo, el sentimiento que les genera el encontrarse en presencia de personas con discapacidad). Esta es una aportación relevante de este trabajo, ya que ninguno de los estudios empíricos previos en el ámbito educativo había examinado con detalle las propiedades psicométricas de la EAPD.

6. Discusión

En esta investigación se ha utilizado una versión más actualizada de la escala de Actitud hacia las Personas con Discapacidad, en concreto la de Arias et al. (2016), frente a otras investigaciones que consideraron versiones anteriores, como la versión de Verdugo et al. (1994) y de Verdugo et al. (1997), y superando los análisis realizados en las mismas basados en datos descriptivos, bivariables, fiabilidad o regresión lineal simple.

La principal novedad de este trabajo consiste en aportar evidencias empíricas de una estructura de segundo orden en la Escala de Actitudes hacia las Personas con Discapacidad (Arias et al., 2016). Esta contribución es relevante, ya que arroja luz sobre cómo deben medirse las actitudes, mostrando la adecuación de medir, por separado, tres dimensiones correlacionadas entre sí (Relaciones sociales y personales con las personas con discapacidad, Vida normalizada y Programas de intervención), así como un factor general que permitiría evaluar la actitud general hacia la discapacidad. Adicionalmente, los resultados obtenidos permiten concluir que esta estructura factorial presenta adecuados niveles de fiabilidad o consistencia interna.

En el proceso de validación de instrumentos, la consistencia interna del mismo puede variar según la población en la que sea aplicada (Sánchez y Echeverry, 2004; Streiner, 1993); por ello en esta investigación, en una muestra de estudiantes del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, la escala inicial ha sufrido adaptaciones. Estas adaptaciones deberían ser tenidas en cuenta en futuras aplicaciones de este mismo instrumento en otras muestras similares.

7. Limitaciones

A pesar del interés de la investigación, esta tiene algunas limitaciones. Se podrían haber considerado otros análisis estadísticos, pudiéndose incorporar otras variables como el contacto, ya que se considera un aspecto importante para mantener una actitud positiva hacia las personas con discapacidad; de ahí que sería idóneo incorporar experiencias reales y directas con personas con discapacidad en las aulas universitarias para que el estudiantado, futuro profesional de la educación, pudiera establecer contacto con ellas e interactuar, permitiendo incluso la realización de un diseño cuasiexperimental que pudiera evaluar los cambios en las actitudes fruto de este tipo de experiencias reales y directas.

Por otro lado, la muestra está limitada a estudiantes matriculados en el Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de diversas universidades públicas y privadas, por lo que sería idóneo analizar la actitud hacia la discapacidad de profesorado en activo que, probablemente, tenga experiencias previas en su desempeño docente en las aulas con alumnado con discapacidad. Esto abriría una línea de investigación muy interesante de corte comparativo entre ambos grupos, futuros docentes y profesorado en activo.

8. Referencias bibliográficas

ABELLÁN, J. y SÁEZ GALLEGO, N. M. (2020). Opiniones relativas a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales mostradas por futuros maestros de infantil y primaria. Revista Complutense de Educación, 31(2), 209-229. https://doi.org/10.5209/rced.62090

ACUÑA, L. M., CABRERA, V. E., MEDINA, D. C. y LIZARAZO, F. A. (2017). Necesidades de la familia y de la escuela en la educación de niños con discapacidad intelectual. I+D Revista de Investigaciones, 9(1), 126-137. https://doi.org/10.33304/revinv.v09n1-2017012

AINSCOW, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? Journal of Educational Change, 6(2), 109-124. https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4

AINSCOW, M. (2020). Promoting Inclusion and Equity in Education: Lessons from International Experiences. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(1), 7-16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587

AJZEN, I. y FISHBEIN, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Prentice Hall.

AMERICAN EDUCATIONAL ASSOCIATION, AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION and NATIONAL COUNCIL on MEASUREMENT IN EDUCATION. (2014). Standards for educational and psychological testing. American Educational Association. American Psychological Association and National Council on Measurement in Education.

ARAYA-CORTÉS, A., GONZÁLEZ-ARIAS, M. y CERPA-REYES, C. (2014). Actitud de universitarios hacia las personas con discapacidad. Educación y Educadores, 17(2), 289-305. https://doi.org/10.5294/edu.2014.17.2.5

ARIAS GONZÁLEZ, V., ARIAS MARTÍNEZ, B., VERDUGO ALONSO, M. Á., RUBIA AVI, M. y JENARO RÍO, C. (2016). Evaluación de actitudes de los profesionales hacia las personas con discapacidad. Siglo Cero, 47(2), 7-41. https://doi.org/10.14201/scero2016472741

AVRAMIDIS, E. y NORWICH, B. (2002). Teachers’ Attitudes Towards Integration/Inclusion: A Review of the Literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147. https://doi.org/10.1080/08856250210129056

BANIA, T., ANTONIOU, A., THEODORITSI, M., THEODORITSI, I., CHARITAKI, G. y BILLIS, E. (2021). The interaction with Disabled Persons Scale: Translation and cross-cultural validation into Greek. Disability and Rehabilitation, 43(7), 988-995. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1643420

BERNAARDS, C. y JENNRICH, R. (2005). Gradient projection algorithms and software for arbitrary rotation criteria in factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 65(5), 676-696. https://doi.org/10.1177/0013164404272507

CARVAJAL, Y. (2019). Actitudes de los docentes y estudiantes hacia las personas con discapacidad en una institución pública. Revista Científica Signos Fónicos, 5(1), 30-44. https://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/CDH/article/view/3979/0

CORRAL, K. (2019). Educación inclusiva: Concepciones del profesorado ante el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Revista de Educación Inclusiva, 12(2), 171-186. https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/439

DAS, A., KUYINI, A. y DESAI, I. (2013). Inclusive education in India: Are the teachers prepared? International Journal of Special Education, 28(1), 27-36. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1013694.pdf

DE BOER, A., PIJL, S. J., POST, W. J. y MINNAERT, A. (2013). Peer Acceptance and Friendships of Students with Disabilities in General Education: The Role of Child, Peer, and Classroom Variables. Social Development, 22(4), 831-844.

DÍAZ, V. y CABALLERO, F. (2014). Necesidades formativas del profesorado de secundaria en la docencia a alumnos con discapacidad. RISE - International Journal of Sociology of Education, 3(3), 192-217. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4898865

DURÁN, D. y GINÉ, C. (2011). La formación del profesorado para la educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los centros para atender la diversidad. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 5(2), 153-170. https://www.rinace.net/rlei/numeros/vol5-num2/art8.html

ESCÁMEZ, J., GARCÍA, R., PÉREZ, C. y LLOPIS, J. A. (2007). El aprendizaje de valores y actitudes. Teoría y práctica. Octaedro/OEI.

FERRANDIS, M. V., GRAU, C. y FORTES, M. C. (2010). El profesorado y la atención a la diversidad en la ESO. Revista de Educación Inclusiva, 3(2), 11-28. https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/viewFile/202/196

FOX, J. y BOUCHET-VALAT, M. (2019). Rcmdr: R Commander. R package version 2.5-2. https://cran.r-project.org/web/packages/Rcmdr/index.html

FUENTES, V., PÉREZ-PADILLA, J., de la FUENTE, Y. y ARANDA, M. (2022). Creation and validation of the Questionnaire on Attitudes towards Disability in Higher Education (QAD-HE) in Latin America. Higher Education Research and Development, 41(5), 1514-1527. https://doi.org/10.1080/07294360.2021.1927997

GADERMANN, A., GUHN, M. y ZUMBO, B. (2012). Estimating ordinal reliability for Likert-type and ordinal item response data: A conceptual, empirical, and practical guide. Practical Assessment, Research and Evaluation, 17(3), 1-13. https://doi.org/10.7275/n560-j767

GÓMEZ, I. y MOYA, A. (2017). Percepciones de las familias del alumnado con necesidades educativas especiales sobre la inclusión escolar en la educación primaria. En A. Rodríguez-Martín (Ed.), Prácticas innovadoras inclusivas: Retos y oportunidades (pp. 97-105). Universidad de Oviedo.

GÓMEZ, V. e INFANTE, M. (2004). Actitudes de los estudiantes de educación hacia la integración de personas con discapacidad y hacia la educación multicultural. Cultura y Educación, 16(4), 371-383. https://doi.org/10.1174/1135640042802455

KLINE REX. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press.

LACOBONI, G. y MOIRANO, A.M. (2018). Reflexiones acerca de la inclusión de alumnos con discapacidad en la clase de lengua. Relen, Revista Estudios de Lenguas, 1(1), 103-116. https://relen.net.ar/index.php/RLN/article/view/6

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE, 340, 30 de diciembre de 2020, 122868-122953. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264

LLORENT, V. y LÓPEZ, R. (2012). Demandas de la formación del profesorado. El desarrollo de la educación inclusiva en la Educación Secundaria Obligatoria. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 15(3), 27-34. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4615090

LÓPEZ, J. L. y MORENO, R. (2019). Las actitudes de los estudiantes universitarios de grado hacia la discapacidad. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, 12(2), 50-65. https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/459

LÓPEZ, M. (1989). ¿Qué opinan los profesores, padres y alumnos de EGB acerca de la integración escolar del deficiente mental? Revista de Educación Especial, 5, 23-31.

MACÍAS, E. (2016). Actitudes de estudiantes de magisterio en educación primaria hacia las personas con discapacidad. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, 9(1), 54-69. https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/70

MACÍAS, E., AGUILERA, J. L., RODRÍGUEZ, M. y GIL, S. (2019). Un estudio transversal sobre las actitudes de los estudiantes de pregrado y máster en ciencias de la educación hacia las personas con discapacidad. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 22(1), 225-240. https://doi.org/10.6018/reifop.22.1.353031

MARTÍNEZ, M. A. y BILBAO, M. C. (2011). Los docentes de la universidad de Burgos y su actitud hacia las personas con discapacidad. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 42(4), 50-78. https://sid-inico.usal.es/wp-content/uploads/2018/11/Los-docentes-de-la-Universidad-de-Burgos-y-su-actitud-hacia-las-personas-con-discapacidad.pdf

MAYO, E., FERNÁNDEZ, J. C. y ROGET, F. (2020). La atención a la diversidad en el aula: Dificultades y necesidades del profesorado de educación secundaria y universidad. Contextos Educativos, 25, 257-274. https://doi.org/10.18172/con.3734

MERCADO, E., DI GIUSTO, C., RUBIO, L. y DE LA FUENTE, R. (2017). Influencia de las actitudes hacia la discapacidad en el rendimiento académico. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 4(1), 77-86. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v4.1029

MINISTERIO DE EDUCACIÓN y FORMACIÓN PROFESIONAL. 13 de junio de 2021. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Curso 2019-2020. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a3a6c703-ba61-4027-8ee4-bbb0aa2e46ce/notaresumen20.pdf

MORENO, F. J., RODRÍGUEZ, I., SALDAÑA, D. y AGUILERA, A. (2006). Actitudes ante la discapacidad en el alumnado universitario matriculado en materias afines. Revista Iberoamericana de Educación, 40(5), 1-12. https://rieoei.org/historico/investigacion/1491Moreno.pdf

MUTHÉN, L. y MUTHÉN, B. (2017). Mplus User’s Guide. Eighth Edition. Muthén and Muthén.

ONU (2006). Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organización de Naciones Unidas.

PALACIOS, A. (2008). El modelo social de la discapacidad: Orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf

PALACIOS, A. (2020). ¿Un nuevo modelo de derechos humanos de la discapacidad? Algunas reflexiones ‒ligeras brisas‒ frente al necesario impulso de una nueva ola del modelo social. Revista Latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos, 4(2), 12-42. https://redcdpd.net/revista/index.php/revista/article/view/208

PALAD, Y., BARQUIA, R., DOMINGO, H., FLORES, C., PADILLA, L., MIKKO, J. y RAMEL, D. (2016). Scoping review of instruments measuring attitudes toward disability. Disability and Health Journal, 9(3), 354-374. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.01.008

POLO, M. T. (2017). Innovación para la formación en inclusión: Actitudes de la comunidad universitaria. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 4(1), 185-193. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349853537019

POLO, M. T. y APARICIO, M. (2018). Primeros pasos hacia la inclusión: Actitudes hacia la discapacidad de docentes en educación infantil. Revista de Investigación Educativa, 36(2), 365-379. https://doi.org/10.6018/rie.36.2.279281

POLO, M. T., FERNÁNDEZ, C. y DÍAZ, C. (2011). Estudios de las actitudes de estudiantes de Ciencias Sociales y Psicología: Relevancia de la información y contacto con personas con discapacidad. Universitas Psychologica, 10(1), 113-124. https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy10-1.eaec

POLO, M. T. y LÓPEZ, M. D. (2006). Actitudes hacia las personas con discapacidad de estudiantes de la Universidad de Granada. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 17(2), 195-211. https://doi.org/10.5944/reop.vol.17.num.2.2006.11346

QUIROZ, M. A., GARCÍA, S., FERNÁNDEZ, C., GARCÍA, K., TERRAZAS, E. y RODRÍGUEZ, A. (2018). Actitudes hacia la discapacidad en alumnos universitarios: Un estudio de diseño mixto. Integra 2 Revista Electrónica de Educación Especial y Familia, 9(2), 6-23. https://integra2.fcdh.uatx.mx/admin2/uploads/articulos/_Volumen_9_Numero_2,_julio-diciembre_2018/resumen_Actitudes_Hacia_la_Discapacida.pdf

REVELLE, W. (2018). Psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. R package version 1.8.12. https://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html

RODRÍGUEZ, R. M., BLÁZQUEZ, F. y CUBO, S. (2009). Profesores de ESO y necesidades educativas especiales. Enseñanza and Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica, 25, 111-134. https://revistas.usal.es/index.php/0212-5374/article/view/548

ROSENBERG, M. J. y HOVLAND, C. I. (1960). Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes. En Milton J. Rosenberg y Carl I. Hovland (eds.): Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency among Attitude Components. New Haven, CT: Yale University Press.

SÁNCHEZ, A. (2007). Investigación sobre la formación inicial del profesorado de educación secundaria para la atención educativa a los estudiantes con necesidades especiales. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21(2/3), 149-181. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2541009

SÁNCHEZ, R. y ECHEVERRY, J. (2004). Validación de escalas de medición en salud. Revista Salud Pública, 6, 302-318. https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2004.v6n3/302-318/es

SIMÓN, N. y ABELLÁN, M. A. (2023). El contacto y la información como motor de cambio hacia una educación inclusiva. Revista de Sociología de la Educación (RASE), 16(2), 198-214. https://doi.org/10.7203/RASE.16.2.26326

SIMÓN, N., DEL VALLE, S., DE CISNEROS, J. C. y RODRÍGUEZ, J. (2023). Otra mirada docente hacia la discapacidad. Revista Española de Sociología (RES), 32(2), 1-15. https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.159

STREINER, D. L. (1993). A checklist for evaluating the usefulness of rating scales. Can J Psychiatry, 38, 140-148. https://doi.org/10.1177/070674379303800214

TORRES, J. (2006). La desmotivación del profesorado. Morata.

VAZ, S., WILSON, N., FALKMER, M., SIM, A., SCOTT, M., CORDIER, R. y FALKMER, T. (2015). Factors Associated with Primary School Teachers’ Attitudes towards the Inclusion of Students with Disabilities. Plos One, 10(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137002

VERDUGO, M. Á, A.MOR, A., FERNÁNDEZ, M., NAVAS, P. y CALVO, I. (2018). La regulación de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad intelectual: Una reforma pendiente. Siglo Cero, 49(2), 27-58. https://doi.org/10.14201/scero20184922758

VERDUGO, M. Á. y ARIAS, B. (1991). Evaluación y modificación de las actitudes hacia los minusválidos. Revista de Psicología General y Aplicada, 44(1), 95-102. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2798983

VERDUGO, M. Á., ARIAS, B. y JENARO, C. (1994). Actitudes hacia las personas con minusvalía. Instituto Nacional de Servicios Sociales.

VERDUGO, M. Á., JENARO, C. y ARIAS, B. (1997). Actitudes sociales y profesionales hacia las personas con discapacidad: Estrategias de evaluación e intervención. En M. Á. Verdugo (Ed.), Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras (pp. 79-135). Siglo XXI Editores.

VERDUGO, M. Á. y RODRÍGUEZ, B. (2008). Valoración de la inclusión educativa desde diferentes perspectivas. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 39(3), 5-25. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2845732

VICTORIA, J. (2013). El modelo social de la discapacidad: Una cuestión de derechos humanos. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 46(138), 1093-1109. https://doi.org/10.5944/rduned.12.2013.11716

VILADRICH, C., ANGULO-BRUNET, A. y DOVAL, E. (2017). A journey around alpha and omega to estimate internal consistency reliability. Anales de Psicología, 33(3), 755-782. https://doi.org/10.6018/analesps.33.3.268401

YUKER, H., BLOCK, J. R. y YOUNG, J. H. (1966). The measurement of attitude toward disabled persons. Human Resources Center.