ISSN: 0210-1696

DOI: https://doi.org/10.14201/scero.31676

INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD MEDIANTE EL APRENDIZAJE-SERVICIO ECOSOSTENIBLE

Inclusion of Students with Disabilities in the University through Eco-Sustainable Service-Learning

Bienvenida SÁNCHEZ ALBA

Universidad Complutense de Madrid. España

https://orcid.org/0000-0003-1928-4958

Inmaculada GÓMEZ JARABO

Universidad Complutense de Madrid. España

https://orcid.org/0000-0003-0159-6910

Paula GIL RUIZ

CES Don Bosco. España

https://orcid.org/0000-0001-6231-3916

Marta GÓMEZ GÓMEZ

Universidad Rey Juan Carlos. España

https://orcid.org/0000-0003-3253-6822

Recepción: 22 de septiembre de 2023

Aceptación: 20 de febrero de 2024

RESUMEN: La Educación Ambiental y la inclusión socioeducativa son desafíos que debe afrontar la Educación Superior. Para abordarlos, metodologías como el Aprendizaje-Servicio ayudan a la comunidad universitaria a ser más consciente de las necesidades de su entorno. El estudio presenta un Proyecto de Aprendizaje-Servicio Universitario desarrollado con 44 estudiantes de los Grados en Educación Infantil y Educación Social y 10 estudiantes con discapacidad intelectual de los Estudios Universitarios Inclusivos de una universidad pública (Madrid). El principal objetivo es promover una educación de calidad, inclusiva y sostenible en la comunidad universitaria a través del Aprendizaje-Servicio. La metodología es cuantitativa de carácter exploratorio. A través de un cuestionario diseñado ad hoc y validado por expertos se ha realizado un análisis descriptivo e inferencial de los datos, aplicando Chi-cuadrado para determinar la existencia de diferencias entre participantes. Los resultados muestran una alta valoración por parte del alumnado, resaltando diferencias significativas respecto a algunas variables, favorables, especialmente, al alumnado con discapacidad y al del Grado en Educación Social. Se concluye la valía de esta metodología para la formación universitaria ecosostenible pues favorece la inclusión de personas con discapacidad intelectual, la sostenibilización curricular y el cumplimiento de la responsabilidad social universitaria y de la Agenda 2030.

PALABRAS CLAVE: Inclusión social; discapacidad intelectual; educación superior; aprendizaje-servicio; sostenibilidad.

ABSTRACT: Higher Education must confront the challenges of Environmental Education and socioeducational inclusion. In order to address these challenges, methodologies such as Service-Learning have been employed to enhance the awareness of the university community regarding their environmental needs. This paper presents the University Service-Learning Project developed with 44 students of the Degrees in Early Childhood Education and Social Education and 10 students with intellectual disabilities of the Inclusive University Studies of a public university (Madrid). The main objective is to promote quality, inclusive and sustainable education in the university community through Service-Learning. The methodology is quantitative and exploratory. Through a questionnaire designed ad hoc and validated by experts, a descriptive and inferential analysis of the data has been carried out, applying Chi-square to determine the existence of differences between participants. The results show a high valuation by the students, highlighting significant differences with respect to some variables, especially in favor of students with disabilities and students of the Degree in Social Education. We conclude the value of this methodology for eco-sustainable university education as it favors the inclusion of people with intellectual disabilities, curricular sustainability and compliance with university social responsibility and the 2030 Agenda.

KEYWORDS: Social inclusion; intellectual disability; higher education; service-learning; sustainability.

1. Introducción

La Universidad, en su compromiso con la Agenda 2030, debe fomentar una educación inclusiva y sostenible, centrada en conceptos como la solidaridad y la contribución social (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas [CRUE], 2005). Guevara-Herrero et al. (2023) destacan la influencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Educación Ambiental, subrayando su enfoque multidimensional y el papel crucial de la Educación Superior.

En este contexto, la participación de personas con discapacidad es esencial para fomentar una cultura inclusiva (Moliner et al., 2019) y es un principio clave del Pilar Europeo de Derechos Sociales (Comisión Europea, 2020). A pesar de esto, Grenier et al. (2017) señalan la baja matriculación de estos estudiantes en universidades públicas.

Por ello, es importante promover metodologías como el Aprendizaje-Servicio (ApS) por su carácter solidario, cooperativo e inclusivo.

2. Revisión de la literatura

2.1. El reto de la inclusión en la Educación Superior

Estudios recientes sugieren que la baja percepción emocional y los problemas socioemocionales suelen caracterizar el perfil de la inteligencia emocional en las personas con discapacidad (Suria, 2018). Esto nos lleva a preguntarnos si una experiencia inclusiva y cooperativa de ApS, como el proyecto que nos ocupa, puede favorecer un grado de respuesta emocional similar entre estudiantado universitario con y sin discapacidad intelectual. Por ello, se parte de la premisa de que las personas con discapacidad intelectual tienen cierta tendencia a experimentar emociones desagradables, debido a la falta de habilidades emocionales para comprender y expresar sus emociones. Premisa que sustenta que actividades cooperativas y colaborativas, como el ApS, favorezcan la inclusión de estas personas.

Estudios recientes promueven la inclusión de personas con discapacidad en la comunidad universitaria a través de metodologías como el ApS, mostrando la diversidad como fortaleza (Abellán, 2021; García y López-Vélez, 2019). Aunque las experiencias de inclusión con discapacidad intelectual en la universidad no son especialmente abundantes (Cajamarca y Pallisera, 2020), algunas, como “Arbolsofía” en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), logran un alto nivel de inclusión entre alumnado de la Facultad de Educación y alumnado con inteligencia límite (Sánchez, 2019), ya que “la mejor manera de aprender los valores inclusivos es vivirlos” (Llabrés et al., 2019, p. 169).

Por otra parte, el programa “MED-ApS Sensibilizador” (Abellán y Segovia, 2022) mejoró las actitudes hacia la discapacidad de aquellos participantes con contacto previo con la discapacidad. Así mismo, docentes del Grado en Psicología evaluaron el impacto positivo mediante un simulacro de entrevista laboral con personas con discapacidad, obteniendo una valoración global de 8.4 puntos (Lorente y Escribano, 2022).

2.2. Responsabilidad Social Educativa y Agenda 2030

En 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el logro de los ODS y así eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. El ODS4 se centra en una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto implica priorizar a las personas en situación de vulnerabilidad, siendo los Estados miembros los responsables de diseñar políticas nacionales en materia de discapacidad, según dicta la Comisión Europea (2021). Sin embargo, el profesorado es clave en esta tarea (Duk y Murillo, 2020).

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce la necesidad de garantizar el ejercicio activo y pleno de los derechos de estas personas, manifestándose en los principios de participación e inclusión. España ratificó la CDPD en 2008, incluyendo en el artículo 24 el Derecho a la Educación Superior, la educación de adultos, la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida (Cajamarca y Pallisera, 2020).

La Universidad, como institución comprometida con la Agenda 2030, debe promover el desarrollo sostenible a través de la educación para la sostenibilidad, siendo esencial su papel en la formación de la ciudadanía en ODS (Murillo et al., 2023).

Estas competencias son transversales a todas las titulaciones universitarias, en especial, a las relacionadas con la educación (Martínez-Agut y Monzó, 2021; Serrate et al., 2019). En esta línea, Serrate et al. (2019) analizaron cómo la formación universitaria se centra en el “saber”, pero también es preciso potenciar el “saber hacer” a través de metodologías que apliquen conocimientos y desarrollen competencias en sostenibilidad.

2.3. Sostenibilidad e institucionalización del ApS en la Educación Superior

El ApS es una metodología genuinamente universitaria dado que abarca los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación social (transferencia social). El estudiantado universitario participante desarrolla el aprendizaje de sus competencias curriculares al tiempo que realiza un servicio a la comunidad, dando respuesta a una necesidad real (Santos-Pastor et al., 2018). Desde unos roles colaborativos y equitativos entre estudiantado, comunidad y colectivos necesitados, el ApS contribuye a la participación social de todo tipo de estudiantado, a través de prácticas significativas (Martínez-Usarralde et al., 2019).

El ApS favorece la implicación del alumnado y su responsabilidad social (Mayor-Paredes y Guillén-Gámez, 2021) porque conecta el aprendizaje con la acción en entornos comunitarios (Mella-Núñez et al., 2021). Así mismo, se puede aplicar en todas las etapas educativas. Un ejemplo de ello es el estudio de Orozco y Moriña (2020).

Además, estamos ante una metodología que propicia un clima socioeducativo participativo y cooperativo, favorecedora del trabajo con personas con discapacidad intelectual (Furco y Norvell, 2019; Hernández, 2021; Sánchez, 2019), del desarrollo de competencias para aceptar la diversidad en entornos educativos formales y comunitarios (Mella-Núñez et al., 2021) y del desarrollo de una ciudadanía activa y crítica (Rodríguez-Izquierdo, 2018). Así mismo, respeta el compromiso cívico por la participación universal como derecho y promueve el desarrollo académico y el aprendizaje cívico de todo tipo de personas (González et al., 2022; Solís y López, 2020).

Promover la igualdad de oportunidades para todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad intelectual, es una prioridad para la Educación Superior. Según el estudio de la Fundación Universia-CERMI-ONCE-Ministerio de Consumo y Bienestar Social, en colaboración con la CRUE, en 2018, el total de estudiantes matriculados en las universidades españolas con discapacidades psicosociales/intelectuales/del desarrollo es solo un 26.5 %, cifra que nos insta a trabajar acorde al ODS4. La Comisión de Sostenibilidad de la CRUE estableció la vinculación entre el ApS en la Educación Superior y la Sostenibilidad. En 2015, la Agenda 2030 de Naciones Unidas reforzó la necesidad de promover la institucionalización del ApS como estrategia para una educación de calidad y del desarrollo.

Además de estos aspectos, es fundamental considerar la “implicación emocional y aptitudinal” del estudiantado en la experiencia ApS para conocer cómo conectan los contenidos medioambientales del aprendizaje e interiorizan los valores de sostenibilidad de acuerdo al Informe Brundtland (ONU, 1987). Las posturas que adoptamos comúnmente reflejan el conjunto de principios y normas inculcados por la sociedad y moldean nuestro comportamiento, impulsándonos a actuar de manera constructiva o destructiva. Respecto de la sostenibilidad es preocupante constatar que el estudiantado no sabe responder al compromiso con las futuras generaciones (Gil y Sánchez, 2023) en su definición de sostenibilidad.

Estudios actuales sugieren que el ApS puede fomentar una actitud socioemocional proactiva y comprometida hacia la sostenibilidad (Vázquez, 2015) y la inclusión social (López-Doriga, 2018). A través de actividades como la plantación de árboles y arbustos, los estudiantes no solo se involucran en la protección del medio ambiente, sino que también experimentan de manera tangible la satisfacción que proporciona el compromiso social de cuidar los recursos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, tal y como se verá en los resultados de este estudio. Esta experiencia directa les permite internalizar el concepto de sostenibilidad, tal como se define en el Informe Brundtland (ONU, 1987), al apreciar y beneficiarse de las plantaciones realizadas por estudiantes de convocatorias anteriores y colaborar activamente para que futuros compañeros disfruten de su trabajo.

Por lo tanto, tras todo lo anteriormente expuesto, el presente trabajo se plantea como objetivo general (OG) generar y difundir conocimiento sobre cómo el ApS ecosostenible puede favorecer la inclusión social de estudiantes con discapacidad intelectual en el ámbito universitario. Como objetivos específicos (OE) se plantean: (1) conocer la percepción de inclusión experimentada por el alumnado de STUNIN en un proyecto colaborativo con estudiantes de grado; (2) comparar el grado de implicación emocional y aptitudinal de los tres grupos de estudiantes participantes en el proyecto; (3) evaluar la percepción del estudiantado respecto al nivel de competencia y concienciación adquiridos, enfocándose en las competencias relacionadas con los ODS 4 (Educación de calidad) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

En relación con las preguntas que nos movieron a iniciar el presente estudio destacamos:

- ¿El proyecto ApS ha fomentado la inclusión social del alumnado con discapacidad intelectual en el ámbito universitario?

- ¿Han existido diferencias entre el alumnado en cuanto al grado de implicación en el proyecto?

- ¿Participar en el proyecto ApS ha impactado en el desarrollo en sostenibilidad medioambiental del alumnado participante?

Con base en los objetivos, preguntas de investigación y estudios referidos en el marco teórico, se determinó la hipótesis de que el alumnado de STUNIN podría diferir en las respuestas al cuestionario con resultados más altos con respecto a GES y GEI, para comprobar si el grado de percepción a nivel de implicación emocional y aptitudinal, de inclusión experimentada y de conocimientos adquiridos en sostenibilidad son más favorables al estudiantado de STUNIN, logrando así la inclusión de todos los perfiles de estudiantes en el proyecto.

3. Método

El estudio forma parte de una investigación de mayor alcance que se desarrolla en sucesivas convocatorias de la Oficina Universitaria de Proyectos de ApS de la universidad participante. La buena acogida del Proyecto “Recuperación boscosa inclusiva” implica cada año a nuevos actores, más facultades y más universidades. En esta primera etapa se analizan los logros para incluir al alumnado con discapacidad intelectual en aras de la sostenibilización curricular.

Para el análisis se realizó un estudio cuantitativo exploratorio (Baena-Morales et al., 2021), con el propósito de determinar el grado de percepción del alumnado acerca del cumplimiento de los objetivos del proyecto. Para llevarlo a cabo se realizó un análisis descriptivo e inferencial.

3.1. Contextualización del Proyecto ApS

El Proyecto ApS “Recuperación boscosa inclusiva” representa una iniciativa ApS inclusiva y ecosostenible, orientada a la reforestación y la restauración de suelos y biodiversidad alineada con el ODS 15 (meta 15.3). Incluye estudiantado con discapacidad intelectual de STUNIN. El proyecto cuenta con financiación de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo y colaboración de la Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual (inteligencia límite) y la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad Intelectual de Alcobendas (APAMA). También colaboraron activamente el profesorado de Ciencias Geológicas y del Proyecto “Ciencia Inclusiva”. Además, se incluyó la participación directa del alumnado de los Grados en Educación Infantil (GEI) y Educación Social (GES), a través de dos asignaturas específicas.

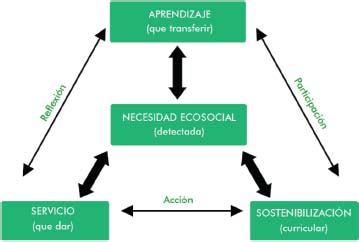

El proyecto responde a una doble necesidad de sostenibilidad ecosocial mediante el trabajo colaborativo entre el alumnado de STUNIN, del GEI y del GES. Para ello, se propone la metodología ApS, como estrategia significativa promovedora del crecimiento personal, social, académico, ecológico y profesional del alumnado (Aramburuzabala, 2018; Bravo et al., 2020; Martínez-Agut y Monzó, 2021; Sánchez, 2019; Wilhelmsen y Sørensen, 2017). Esta metodología se basa en la interacción entre la participación, la reflexión y la acción, como muestra la Figura 1.

FIGURA 1. Elementos esenciales del ApS para la sostenibilidad ecosocial

Nota: Elaboración propia.

El proyecto conecta el desarrollo de competencias transversales y la sostenibilización curricular con la Agenda 2030, enfocándose en la calidad educativa (ODS4) mediante la inclusión de personas con discapacidad intelectual y la colaboración con estudiantes de grado en actividades de reforestación y cuidado del medio ambiente cercano a la Facultad de Educación (ODS15).

3.2. Implementación del Proyecto ApS

El proyecto ApS se realizó en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que implicaba la impartición de la docencia en grupos burbujas rotativos. El grupo GEI, al ser el más numeroso, se dividió en 3 grupos (n = 10, grupo 1; n = 10, grupo 2; n = 11, grupo 3), lo que implicó que no todo el estudiantado pudiera participar de igual forma en todas las etapas del proyecto. El grupo GES, menos numeroso, se dividió en 2 grupos (n = 6, grupo 1; n = 7, grupo 2). Por el contrario, el único que estuvo en todas las sesiones fue el estudiantado de STUNIN, por tratarse del grupo menos numeroso. Ello podría explicar que STUNIN haya arrojado puntajes de mayor valoración perceptiva en inclusión, implicación y conocimientos adquiridos en sostenibilidad.

El proyecto ApS “Recuperación boscosa inclusiva” se implementó desde las aulas de la Facultad de Educación a los espacios naturales donde se reforestó y recuperó el suelo de manera colaborativa y equitativa entre el estudiantado de GES, GEI y STUNIN, a lo largo de 4 sesiones cuya programación se muestra en la Tabla 1.

TABLA 1. Programa del Proyecto ApS

Fases del ApS |

Sesiones duración |

Actividades |

1. Motivación |

1 sesión 90 min |

Creación de grupo entre GES-GEI-STUNIN con actividades y dinámicas cooperativas |

2. Diagnóstico |

1 sesión 90 min |

Detección de una doble necesidad: La inclusión socioeducativa entre GES-GEI y STUNIN y la reforestación de los espacios naturales aledaños a la Facultad de Educación |

3. Diseño y planificación |

1 sesión 90 min |

Estudio del proceso de la plantada de árboles y arbustos y organización de esta por equipos |

4. Ejecución y evaluación |

1 sesión 120 min |

Coevaluación entre todos los participantes GES-GEI-STUNIN junto con el profesorado y aplicación del cuestionario |

3.3. Participantes

Debido a la naturaleza del proyecto, la muestra (n = 54) fue seleccionada por muestreo no probabilístico, en concreto, por conveniencia, debido a la accesibilidad y disponibilidad de las personas informantes que participaron en el proyecto ApS durante el curso 2020-2021 en la Facultad de Educación de una universidad pública de Madrid. En cuanto a las características sociodemográficas de la muestra, el 84 % son mujeres (45), el 15 % son hombres (8 %) y el 1 % sin definir (1), con una media de edad de 21 años y que reportamos en la siguiente tabla por grupos.

TABLA 2. Características sociodemográficas de la muestra

Grupo |

Sexo |

Media de Edad |

DT |

GEI (1.er curso) TOTAL |

28 mujeres 3 hombres 31 participantes |

20.1 años |

2.16 |

GES (2.º curso) TOTAL |

9 mujeres 3 hombres 1 indefinido 13 participantes |

19.7 años |

2.17 |

STUNIN TOTAL |

8 mujeres 2 hombres 10 participantes |

24.5 años |

4.57 |

3.4. Instrumento de recogida de información y análisis de datos

Para evaluar la percepción y las actitudes del alumnado participante se diseñó un cuestionario ad hoc debido a las peculiaridades de la muestra. Para su elaboración se tuvieron en cuenta estudios previos como el de Costa-París et al. (2018) en relación con las dimensiones de “capacidades y habilidades desarrolladas” y “actitudes sociales y cívicas puestas en práctica”.

El cuestionario constó de 39 preguntas, en el que se incluyeron 2 preguntas de opción múltiple referidas a información sociodemográfica, 33 de escala Likert (del 1-nada al 5-muchísimo), 2 dicotómicas y 2 de carácter abierto. Para garantizar la validez de contenido, en el diseño del instrumento participó profesorado experto del GES (2), del GEI (2) y del Diploma de STUNIN (2). El feedback de los dos docentes que trabajaban con el alumnado con discapacidad fue esencial para garantizar una adecuada redacción de las preguntas, un lenguaje sencillo y entendible y evitar la posible ambigüedad de las preguntas o respuestas.

Para evaluar la fiabilidad de nuestra herramienta de medición, se procedió al cálculo del Alfa de Cronbach (α), para determinar la consistencia interna de los ítems incluidos en el instrumento. Con un total de 35 elementos evaluados (N) obtuvimos un nivel de significación de 0.895, valor considerablemente alto, que sugiere una excelente consistencia interna en nuestra medida, en cuanto al conjunto de preguntas del cuestionario. Los resultados por dimensiones arrojaron: α = 0.744 (“Inclusión”), α = 0.751 (“Implicación emocional y aptitudinal”) y α = 0.908 (“Sostenibilidad”), por lo que la consistencia interna de las dos primeras dimensiones es aceptable, siendo excelente en “Sostenibilidad”.

La Tabla 3 muestra la relación entre los objetivos, las categorías y las variables del estudio.

TABLA 3. Relación entre objetivos/categorías/variables

Objetivos |

Categorías |

Variables |

Ítems |

|

Datos sociodemográficos |

- Género - Grupo de pertenencia |

1-2 |

OE1. Inclusión |

Participación |

- Implicación - Aportaciones - Actitud cooperativa |

16-18 |

Autopercepción |

- Valía como persona - Ideas tenidas en cuenta - Libertad |

19-21 |

|

OE2. Implicación emocional y aptitudinal |

Emociones |

- Alegría - Entusiasmo - Miedo - Rabia |

3-6 |

Clima educativo y Organización |

- Confianza - Satisfacción - Incomodidad - Conocimientos previos - Organización - Relaciones |

7-12 |

|

Comunicación |

- Explicaciones claras - Comunicación - Entendimiento |

13-15 |

|

Metodología ApS |

- Conocimientos previos en ApS - Participación en otros ApS - Afianzamiento/Aprendizaje de conocimientos - Puesta en práctica de conocimientos - Interés/Motivación en ApS - Valoración del ApS |

32-39 |

|

OE3. Sostenibilidad |

Cuidado del medio ambiente |

- Responsabilidad medioambiental |

22 |

Plantada de arbustos |

- Conocimiento de la función de los arbustos - Utilidad del conocimiento de propiedades de los arbustos - Cultura sobre arbustos - Sostenibilidad medioambiental - Bienestar |

23-27 |

|

Competencias en sostenibilidad |

- Valor de la naturaleza. - Beneficios a la comunidad - Mejora de condiciones de vida - Toma de decisiones democrática |

28-31 |

|

Nota: Elaboración propia. |

|||

Previamente a la participación voluntaria en el estudio, se informó a todo el alumnado del objetivo, se contó con su consentimiento informado y se garantizó el anonimato de las personas informantes. Se realizó un análisis estadístico descriptivo e inferencial a través de la versión 25 de SPSS. Se midieron las frecuencias en porcentajes, con el objetivo de conocer respuestas coincidentes, así como su grado de acuerdo o desacuerdo.

En cuanto al análisis inferencial, partimos de la hipótesis nula (Ho), según la cual, las muestras de respuestas del alumnado no difieren unas de otras, es decir, no existen diferencias significativas entre los diferentes grupos participantes.

Para determinar si era o no significativo el porcentaje de las valoraciones entre los grupos se utilizó el estadístico de Chi-cuadrado (con un nivel de significación de 0.05) y, en aquellas respuestas en las que se encontraron diferencias significativas (p < 0.05), se llevó a cabo un análisis post hoc inferencial de comparaciones múltiples, no paramétricas de Dunn con corrección de Bonferroni (con un nivel de significación de 0.05), a través de la prueba Kruskal Wallis, para determinar entre qué grupos existían las diferencias significativas encontradas y a favor de qué grupo, en función de los objetivos del estudio.

Con este instrumento de evaluación se pretendía medir la percepción de las personas participantes a las preguntas planteadas por la investigación, y así valorar el grado de inclusión del alumnado (ODS4) y la contribución de la experiencia de ApS al desarrollo de la sostenibilidad medioambiental (ODS15).

Por otro lado, se llevó a cabo un análisis cualitativo de forma manual, siguiendo un enfoque sistemático y riguroso a través de un análisis textual de la información por parte del equipo investigador. Este procedimiento es adecuado para muestras pequeñas como la nuestra, permitiéndonos captar e interpretar de manera sensible los matices del lenguaje en las preguntas abiertas (Creswell, 2014).

En nuestro caso concreto, se pidió al alumnado que encontrara una palabra que representara su opinión sobre su participación en el proyecto ApS. Tras analizarla, se establecieron categorías correspondientes al ámbito académico y personal del estudiante, a cuestiones de sostenibilidad y una categoría genérica. Así mismo, se realizó un análisis de frecuencias para identificar las palabras más nombradas por el alumnado participante.

4. Resultados

A nivel descriptivo, se destacan con mejores valoraciones el alumnado de STUNIN y el del GES, en general, y, en particular, el alumnado de STUNIN, que es el único grupo que ha destacado obteniendo mayor puntaje de valoraciones positivas en las variables: “Conocimientos previos”, “Aportaciones”, “Actitud cooperativa”, “Utilidad del conocimiento de propiedades arbustos”, “Afianzamiento/aprendizaje de conocimientos” e “Interés/Motivación en ApS”.

Conforme a Chi-cuadrado, se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) entre los grupos evaluados, concretamente, en las variables “Organización”, “Aportaciones” y “Conocimientos previos sobre ApS”.

La prueba post hoc de Kruskal Wallis arrojó diferencias significativas favorables al GES y a STUNIN, en las variables “Organización” y “Aportaciones”, y al GES, en la variable “Conocimientos previos sobre ApS”.

4.1. Análisis desde el punto de vista cuantitativo

4.1.1. OE1 sobre “Inclusión”

Dentro de la categoría “Participación” se ha analizado la variable “Aportaciones”. Conforme a los resultados observados, la mayor valoración fue del alumnado de STUNIN. Concretamente, el 70 % consideró que su aportación a la plantada fue “muchísimo”, frente a un 30.8 % del GES y un 6.5 % del GEI que valoraron con un porcentaje más bajo su aportación (Tabla 4).

TABLA 4. Tabla cruzada entre las variables “Aportación” y “Grupo de pertenencia”

|

Grupo de pertenencia |

Total |

||||

GES |

GEI |

STUNIN |

||||

¿Tu aportación en la plantada, consideras que ha sido...? |

Nada |

Recuento |

0 |

3 |

0 |

3 |

% |

0 % |

9.7 % |

0.0 % |

5.6 % |

||

Muy poco |

Recuento |

0 |

3 |

1 |

4 |

|

% |

0 % |

9.7 % |

10 % |

7.4 % |

||

Algo |

Recuento |

1 |

10 |

0 |

11 |

|

% |

7.7 % |

32.3 % |

0 % |

20.4 % |

||

Bastante |

Recuento |

8 |

13 |

2 |

23 |

|

% |

61.5 % |

41.9 % |

20 % |

42.6 % |

||

Muchísimo |

Recuento |

4 |

2 |

7 |

13 |

|

% |

30.8 % |

6.5 % |

70 % |

24.1 % |

||

Total |

Recuento |

13 |

31 |

10 |

54 |

|

% |

100 % |

100 % |

100 % |

100 % |

||

Se quería conocer si existen diferencias significativas entre el alumnado con respecto al grado de valoración de su aportación a la plantada en función del grupo de pertenencia. De acuerdo con los resultados de Chi cuadrado, para un nivel de significación de .05 obtenemos, χ2 = 24.01; p <. 05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que existen diferencias significativas.

Se realizó un análisis inferencial post hoc de Kruskal Wallis para determinar entre qué grupos y a favor de qué grupo/s se dieron las diferencias significativas encontradas en la variable “Aportación” (Tabla 5). Los resultados mostraron diferencias significativas favorables al estudiantado del GES y de STUNIN. Estos tenían un rango promedio superior, pues la distribución de valores es superior (34.23 y 40.15, respectivamente), en comparación con el de GEI (20.60).

TABLA 5. Resultados de la variable “Aportaciones” relativos a las comparaciones post-hoc

Muestra 1-Muestra 2 |

Estadístico de contraste |

Error |

Desv. Estadístico de contraste |

Sig. |

Sig. Ajust. |

Rango promedio de muestras (M1/M2) |

GEI-GES |

13.634 |

4.932 |

2.765 |

.006 |

.017 |

20.60/34.23 |

GEI-STUNIN |

- 19.553 |

5.428 |

- 3.602 |

.000 |

.001 |

20.60/40.15 |

GES-STUNIN |

- 5.919 |

6.278 |

- 0.943 |

.346 |

1.000 |

34.23/40.15 |

De acuerdo con los resultados, se cumple el primero de los objetivos específicos, ya que el alumnado de STUNIN se siente incluido en el proyecto, dado que valora su contribución significativamente más que los otros grupos.

4.1.2. OE2 sobre “Implicación emocional y aptitudinal”

En cuanto a la categoría “Clima educativo y organización” se ha analizado la variable “Organización” (Tabla 6).

TABLA 6. Tabla cruzada entre las variables “Organización” y “Grupo de pertenencia”

|

Grupo de pertenencia |

Total |

||||

|

|

|

GES |

GEI |

STUNIN |

|

¿Consideras que estaban bien organizadas las tareas de cada persona para realizar la plantada? |

Nada |

Recuento |

0 |

2 |

0 |

2 |

% |

0 % |

6.5 % |

0 % |

3.7 % |

||

Muy poco |

Recuento |

0 |

7 |

0 |

7 |

|

% |

0 % |

22.6 % |

0 % |

13.0 % |

||

Algo |

Recuento |

0 |

4 |

0 |

4 |

|

% |

0 % |

12.9 % |

0 % |

7.4 % |

||

Bastante |

Recuento |

7 |

14 |

5 |

26 |

|

% |

53.8 % |

45.2 % |

50 % |

48.1% |

||

Muchísimo |

Recuento |

6 |

4 |

5 |

15 |

|

% |

46.2 % |

12.9 % |

50 % |

27.8 % |

||

Total |

Recuento |

13 |

31 |

10 |

54 |

|

% |

100 % |

100 % |

100 % |

100 % |

||

El alumnado del GES y el de STUNIN valoraron muy positivamente en un muy alto grado la organización de las tareas para llevar a cabo la plantada (100 %), mientras que el alumnado del GEI lo valoró con un 58.1 %.

Por otra parte, tras aplicar la prueba Chi-cuadrado, se confirmó la existencia de diferencias significativas (χ2 = 15.62; p < 0.05).

El análisis inferencial post hoc determinó en las comparaciones del GEI con el GES y con STUNIN que, en ambos casos, hay diferencias significativas (p < .05) en la variable “Organización”, favorable al alumnado del GES y de STUNIN (rango promedio superior para GES y STUNIN de 35.96 y 36.75 respectivamente, frente a 20.97 del GEI) (Tabla 7).

TABLA 7. Resultados de la variable “Organización” relativos a las comparaciones post-hoc

Muestra 1-Muestra 2 |

Estadístico de contraste |

Error |

Desv. Estadístico de contraste |

Sig. |

Sig. Ajust. |

Rango promedio de muestras (M1/M2) |

GEI-GES |

14.994 |

4.834 |

3.848 |

.002 |

.006 |

20.97/35.96 |

GEI-STUNIN |

- 15.782 |

5.320 |

- 2.967 |

.003 |

.009 |

20.97/36.75 |

GES-STUNIN |

- 0.788 |

6.153 |

- .128 |

.898 |

1.000 |

35.96/36.75 |

Conforme a los resultados, se cumple el OE2 sobre el grado de implicación de los tres grupos de alumnado para determinar posibles diferencias significativas, confirmándose una alta implicación del alumnado en general, con diferencias significativas favorables al alumnado de STUNIN y GES. En esos grupos ha habido un mayor entendimiento y comunicación para percibir que las tareas estuvieran bien organizadas en un muy alto grado de acuerdo.

En cuanto a la categoría “Metodología ApS”, se ha analizado la variable “Conocimientos previos sobre ApS” (Tabla 8).

TABLA 8. Tabla cruzada entre las variables “Conocimientos previos sobre ApS” y “Grupo de pertenencia”

|

Grupo de pertenencia |

Total |

||||

|

|

|

GES |

GEI |

STUNIN |

|

¿Conocías la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS)? |

No |

Recuento |

3 |

20 |

9 |

32 |

% |

23.1 % |

64.5 % |

90 % |

59.3 % |

||

Sí |

Recuento |

10 |

11 |

1 |

22 |

|

% |

76.9 % |

35.5 % |

10 % |

40.7 % |

||

Total |

Recuento |

13 |

31 |

10 |

54 |

|

% |

100 % |

100 % |

100 % |

100 % |

||

La mayoría del alumnado no conocía la metodología de ApS. Solo el 10 % y el 35.5 % de STUNIN y del GEI respectivamente, afirmaron conocerla. Sin embargo, el 76.9 % del alumnado del GES poseían conocimientos previos sobre esta metodología.

Por otra parte, se encontraron diferencias significativas entre el alumnado en el “Conocimiento de la metodología ApS” (χ2 = 11.32; p < 0.05).

Tras el análisis inferencial post hoc, comparamos los “Conocimientos previos sobre ApS” de los grupos del GES con el GEI, y con STUNIN. En ambos casos se detectan diferencias significativas (p < .05), favorable al alumnado del GES, porque en ambos casos, el rango es superior en este grupo (rango promedio 37.27 frente a 26.08 del GEI y 19.20 de STUNIN) (Tabla 9).

TABLA 9. Resultados de la variable “Conocimientos previos sobre ApS” relativos a las comparaciones post-hoc

Muestra 1-Muestra 2 |

Estadístico de contraste |

Error |

Desv. Estadístico de contraste |

Sig. |

Sig. Ajust. |

Rango promedio de muestras (M1/M2) |

STUNIN-GEI |

6.881 |

4.870 |

1.413 |

.158 |

.473 |

19.20/26.08 |

STUNIN-GES |

18.069 |

5.633 |

3.208 |

.001 |

.004 |

19.20/37.27 |

GEI-GES |

11.189 |

4.425 |

2.529 |

.011 |

.034 |

26.08/37.27 |

4.1.3. OE3 sobre “Sostenibilidad medioambiental”

Conforme a los resultados, las variables en las que se han observado valoraciones más altas corresponden a la categoría “Plantada de arbustos” y “Competencias en sostenibilidad”, alcanzado un muy alto grado de acuerdo, por encima del 90 % en todas ellas (Tabla 10).

TABLA 10. Resultados media aritmética de las valoraciones más altas en las variables del OE3

|

GES |

GEI |

STUNIN |

Media aritmética |

Conocimiento funciones arbustos (Plantada arbustos) |

92.3 % |

83.9 % |

100 % |

9.1 % |

Conocimiento utilidad propiedades arbustos (Plantada arbustos) |

100 % |

87 % |

90 % |

92.3 % |

Favorecimiento sostenibilidad medioambiental (Plantada arbustos) |

100 % |

96.8 % |

100 % |

98.9 % |

Bienestar en el entorno (Plantada arbustos) |

100 % |

93.5 % |

100 % |

97.8 % |

Valoración de la naturaleza (Competencias en sostenibilidad) |

100 % |

90.3 % |

100 % |

96.8 % |

Beneficios a la comunidad (Competencias en sostenibilidad) |

100 % |

87.1 % |

90 % |

92.4 % |

Mejora de condiciones de vida (Competencias en sostenibilidad) |

100 % |

96.8 % |

90 % |

95.6 % |

En un análisis inferencial posterior, no se encontraron en ninguna de las categorías diferencias significativas. El grado de acuerdo con las preguntas planteadas ha sido mayoritario, con un muy alto grado de valoración, por encima del 90 %, llegando en ocasiones a un muy alto grado de acuerdo en pro de la sostenibilidad, tanto actitudinal como aptitudinalmente hablando.

4.2. Análisis desde el punto de vista cualitativo

La Tabla 11 muestra que las palabras más frecuentes están relacionadas con el ámbito personal del estudiantado, especialmente, con emociones y sentimientos, tras participar en el proyecto ApS. Esta dimensión actitudinal es propia de este tipo de metodologías.

TABLA 11. Categorías y palabras representativas sobre el ApS

Categoría |

Palabra |

Frecuencia |

Porcentaje |

Académico |

Aprender/ aprendizaje |

3 |

33.33 % |

Concienciación |

1 |

||

Conocimiento |

1 |

||

Crecimiento |

1 |

||

Descubrir |

1 |

||

Enriquecedor/nutritivo |

3 |

||

Experiencia |

3 |

||

Interesante |

3 |

||

Novedad/innovación |

2 |

||

Personal (Emociones/sentimientos) |

Agradecimiento |

1 |

38.88 % |

Amistad |

1 |

||

Emocionante |

1 |

||

Esperanza |

1 |

||

Felicidad |

5 |

||

Ilusión |

3 |

||

Incertidumbre |

2 |

||

Indiferente |

1 |

||

Orgullo/satisfacción |

2 |

||

Sorpresa |

1 |

||

Vital |

1 |

||

Bonito/genial |

2 |

||

Sostenibilidad |

Colaboración/cooperación/compañerismo |

6 |

25.92 % |

Inclusión |

4 |

||

Naturaleza |

1 |

||

Paz ecológica |

1 |

||

Sostenibilidad |

1 |

||

Utilidad |

1 |

||

Otras |

NS/NC |

1 |

1.85 % |

La Figura 2 muestra la frecuencia de estas palabras con mayor claridad.

FIGURA 2. Palabras representativas sobre la participación en el ApS

Nota: Elaboración propia.

Por último, se ha realizado un análisis textual de la última pregunta abierta en la que el alumnado pudo expresar voluntariamente su reflexión (en general, muy positiva) sobre el proyecto. Se resaltan los siguientes testimonios relacionados con las categorías del estudio:

• “Hay que cuidar el medio ambiente”. (STUNIN 7).

• “Ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos ha alejado de las clases rutinarias para aprender, de una forma diferente, sobre la sostenibilidad y el poder que tenemos en nuestras manos. Agradezco haber participado en este proyecto”. (GES 17)

• “Me ha parecido una tarea realmente necesaria, ya que todas las personas deberíamos tener conocimientos acerca de esta actividad y ser conscientes de la importancia de la naturaleza y cuidado del medio ambiente”. (GEI 27)

• “El proyecto nos abrió un espacio precioso en el que conocer gente (tanto a los chicos como a las chicas de STUNIN, como a mis propias compañeras de clase). Pudimos disfrutar de un trabajo en equipo bajo un clima de confianza que rápido se creó, del que sentirnos orgullosos. A mí personalmente me hizo crecer e irme con la mochila de aprendizajes positivos llena a casa. Me hizo sentir muy bien”. (GES 54)

En esta pregunta también se manifestaron 6 comentarios menos positivos relacionados con los sistemas organizativos seguidos en los tiempos de pandemia que dificultaron la participación en partes del proyecto y la convivencia entre grupos. Por ejemplo: “Creo que el hecho de que en dos de las tres sesiones no hayamos podido participar en la plantada directamente (solo en los días previos de preparación) ha producido un menor grado de aprendizaje y de implicación”. (GEI 36)

5. Discusión

Tras desarrollar el Proyecto ApS “Recuperación boscosa inclusiva” y analizar los resultados, de acuerdo con el objetivo general, se ha pretendido generar y difundir conocimiento sobre cómo el ApS ecosostenible puede favorecer la inclusión social de estudiantado con discapacidad intelectual en el ámbito universitario. En relación con el OE1 sobre “INCLUSIÓN”, los resultados revelan que prácticamente los tres grupos de estudiantado se han sentido incluidos y han participado en el Proyecto ApS, destacando especialmente la valoración del alumnado de STUNIN, que sienten que han aportado “muchísimo” a la plantada. Se confirman diferencias estadísticamente significativas al comparar los tres grupos en función de la valoración de su aportación al proyecto, evidenciando el sentimiento de inclusión por parte del alumnado con discapacidad. Esta implicación es clave para favorecer una auténtica inclusión social de las personas con discapacidad (Moliner et al., 2019), quienes pueden mejorar sus habilidades socioemocionales, pues pueden estar menos desarrolladas en este colectivo (Suria, 2018).

En cuanto al grado de implicación, este ha obtenido resultados más positivos entre el alumnado del GES que del GEI. La razón, seguramente, es porque aquellos tuvieron más posibilidades de trabajar directamente con el alumnado de STUNIN, dado que, con motivo de la pandemia, en ocasiones, no pudo producirse esa relación directa. La necesidad de construir espacios de encuentro y de aprendizaje comunes a la hora de trabajar con personas con necesidades educativas especiales es defendida por varios autores (García y López-Vélez, 2019; Llabrés et al., 2019).

Coincidiendo con varios estudios (Abellán, 2021; Abellán y Segovia, 2022; Lorente y Escribano, 2022; Sánchez, 2019) el trabajo cooperativo/colaborativo entre estudiantado de grado y estudiantado con discapacidad intelectual ha mejorado, entre otras cosas, las actitudes y la sensibilización hacia la inclusión por parte de futuros docentes y educadores sociales al trabajar con personas con discapacidad. En la misma línea, también este grupo de estudiantado se ha sentido incluido en la universidad (Sánchez, 2019).

En cuanto al OE2 sobre “IMPLICACIÓN”, al analizar la categoría “Clima educativo y organizacional” se observa que, en función del grupo, existen diferencias significativas al valorar la organización de las tareas del proyecto ApS, siendo más positivo el alumnado de STUNIN y del GES. Con respecto a la categoría “Metodología de ApS”, ya la CRUE (2005) apostaba por formar desde la universidad a una ciudadanía activa, democrática y respetuosa. A pesar de que el ApS contribuye a ello, únicamente el alumnado del GES conocía esta metodología, confirmando la necesidad de mayor formación en metodologías activas y transformadoras (Solís y López, 2020).

Por otro lado, el alumnado de STUNIN, seguido del alumnado del GES, es el que se ha mostrado más motivado con esta metodología experiencial y más satisfecho con el proyecto, como en Sánchez (2019). Al igual que en los estudios de Solís y López (2020) y Vázquez (2015), estamos ante una estrategia didáctica favorecedora de la sostenibilidad, la transformación social (López-Doriga, 2018) y la profesionalización de educadores y educadoras.

Por otra parte, al igual que en el estudio realizado por Gómez-Gómez et al. (2021), el alumnado participante en el Proyecto ApS ha desarrollado competencias personales, académicas y profesionales, resaltando la dimensión personal como la más valorada (Aramburuzabala, 2018), seguida de la dimensión académica. Por lo que, otra forma de aprender, basada en el compromiso social, es posible (Bravo et al., 2020; Sánchez, 2019).

En cuanto al OE3 sobre “SOSTENIBILIDAD”, no se han encontrado diferencias significativas entre grupos, obteniéndose valoraciones generales muy altas en pro de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente, y así lo demuestran también los testimonios de la pregunta cualitativa. Esto es así, porque todos consideran que han adquirido conocimientos y han desarrollado una mayor conciencia de la importancia de los arbustos para nuestro bienestar y entorno. Este resultado va en la línea de lo propuesto por varios autores (Guevara-Herrero et al., 2023; Martínez-Agut y Monzó, 2021; Serrate et al., 2019) cuando afirman que en todas las etapas educativas se deben trabajar los dominios básicos de la Educación Ambiental y para la Sostenibilidad a nivel cognitivo, socioemocional y conductual. Así, la universidad se convierte en promotora de una mayor sensibilización y proactividad de la ciudadanía (Murillo et al., 2023).

6. Conclusiones

Tras el análisis de resultados, se confirma el cumplimiento del objetivo general de la investigación, ya que se ha demostrado que el ApS ecosostenible favorece la inclusión social de estudiantado con discapacidad intelectual en el ámbito universitario. La primera conclusión del estudio referida al OE1 hace referencia a la valoración significativa que todo el alumnado participante, sobre todo, el de STUNIN, concede a la inclusión social conseguida en el proyecto. Esta sugiere que el ApS para la restauración de bosques urbanos (Agenda 2030) constituye un medio eficaz para fomentar la inclusión social en el ámbito de la Educación Superior. La tarea de plantar árboles y arbustos se presenta como una experiencia pedagógica enriquecedora y motivante que tiene el potencial de empoderar intra- e interpersonalmente a toda la comunidad universitaria, en especial, a las personas con discapacidad intelectual. El trabajo en equipo, la comunicación, la toma de decisiones y la autonomía personal son habilidades que se adquieren a través de las relaciones interpersonales, que son favorecedoras de la inclusión socioeducativa.

La segunda conclusión del estudio relacionada con el OE2 se refiere a los altos niveles de implicación de todo el alumnado participante, sobre todo de STUNIN y del GES. Las valoraciones algo más bajas procedentes del GEI se vinculan a las restricciones impuestas por la pandemia por COVID-19, que obligaron a la división en tres grupos burbuja rotativos de asistencia a clases, hecho que les hizo sentirse un poco menos implicados y motivados. El grupo del GES, al ser menos numeroso, pudo vivir completa la plantada junto con el alumnado de STUNIN, debido a que esta actividad se llevó a cabo en exteriores. Por lo que sus valoraciones fueron más positivas, permitiendo, excepcionalmente, que los tres grupos burbuja del GES coincidieran en la reforestación.

La tercera conclusión del estudio, relacionada con el OE3, es que el proyecto ApS con enfoque ecosostenible ha permitido en el alumnado participante la adquisición de conocimientos sobre Educación Ambiental y una mayor concienciación en sostenibilidad medioambiental. La experiencia descrita demuestra la interconexión entre los ODS4 y el ODS15 en un mismo proyecto desarrollado en el ámbito académico universitario, que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas, y se centra en la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, la detención e inversión de la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. Estos objetivos también están presentes en los itinerarios formativos en la Educación Superior, a través de asignaturas como las participantes en este proyecto, y a través de metodologías de enseñanza y de aprendizaje de carácter transformador y orientadas a la acción, como el ApS. Precisamente, una de las implicaciones del estudio conlleva la reflexión sobre la conveniencia de implementar prácticas educativas inclusivas y metodologías experienciales como el ApS en la formación universitaria.

Por ello, la principal aportación del estudio es ofrecer a la comunidad educativa un ejemplo de práctica inclusiva con enfoque ecosostenible con personas con discapacidad intelectual en el contexto de la Educación Superior. La experiencia ApS implementada contribuye a desarrollar el ODS4, en general, y la meta 4.5 sobre la inclusión de personas con discapacidad, en particular. Además, contribuye a la sostenibilización curricular en la Educación Superior y es fácilmente transferible a otras titulaciones y contextos, con las adaptaciones pertinentes. Es replicable incorporando dinámicas grupales, habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales. Para futuras aplicaciones se recomienda garantizar la inclusión y la implicación de todo tipo de estudiantes en todas las fases del proyecto, así como fomentar la sostenibilidad en las prácticas desarrolladas.

La principal limitación del estudio es el tamaño de la muestra en las tres titulaciones, que dificulta el poder arrojar resultados más significativos. No obstante, la muestra es valiosa por sí misma al representar el sentir de tres grupos de estudiantado que han trabajado de manera cooperativa y colaborativa con el compromiso de mejorar el medio ambiente. Otra limitación es el haber recogido información únicamente al finalizar el proyecto, lo que no permite conocer en su totalidad el impacto de la intervención. Sin embargo, sí ha permitido conocer la satisfacción con la experiencia vivida.

Para futuras ediciones del proyecto se plantea: aumentar la muestra, asegurarse de que los tres grupos trabajen juntos en todas las fases del proyecto, desarrollar grupos focales y entrevistas para profundizar en los testimonios, contar con la visión del profesorado para comparar perspectivas y realizar pretest y postest que permitan realizar una comparativa tras la intervención.

Así mismo, se subraya la necesidad de profundizar en una cultura de la sostenibilidad que contemple al ser humano como un ser interpersonal y ecodependiente, educando en consecuencia desde una conciencia “socio-bio-diversa”. Cuanto mayor es la diversidad intelectual y biológica, también son más diversos los recursos para dar respuesta a los desafíos que la sostenibilidad de la vida en el planeta nos demanda. Por todo ello, desde la Educación Superior tenemos el compromiso y la responsabilidad de ofrecer un proceso de enseñanza y aprendizaje que tenga en cuenta estos principios y contribuya a la formación de una ciudadanía activa y respetuosa con todo lo que la rodea y los que le rodean.

7. Financiación

La presente investigación se enmarca en el Proyecto ApS “Recuperación boscosa inclusiva de los aledaños de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid”, financiado por la Oficina de ApS de dicha universidad, en la Convocatoria de proyectos ApS edición 2020-2021. En él han colaborado diferentes entidades sociales y uno de sus productos es esta publicación, fruto del trabajo colaborativo entre tres universidades de la Comunidad de Madrid.

8. Referencias bibliográficas

ABELLÁN, J. (2021). Aprendizaje-Servicio y su efecto sobre las actitudes hacia la inclusión en futuros maestros de Educación Física. Contextos Educativos. Revista de Educación, 27, 83-98. https://doi.org/10.18172/con.4535

ABELLÁN, J. y SEGOVIA, Y. (2022). El programa MED-ApS Sensibilizador y su efecto sobre las actitudes hacia la discapacidad. Didacticae, 12, 74-87. https://doi.org/10.1344/did.2022.12.74-87

ARAMBURUZABALA, P. (2018). ¿Por qué funciona el Aprendizaje-Servicio? En C. N. Durán, y E. Arbués Radigales, Hacer la Universidad en el espacio social (pp. 77-96). Universidad de Navarra, EUNSA.

BAENA-MORALES, S., MERMA-MOLINA, G. y GAVILÁN-MARTÍN, D. (2021). ¿Qué conocen los profesores de Educación Física sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible? Un estudio cualitativo-exploratorio. Retos, 42, 452-463. https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.87724

BRAVO, E., MARCOS-MERINO, J. M., COSTILLO, E. y ESTEBAN, R. (2020). Análisis de proyectos de Aprendizaje-Servicio diseñados por maestros en formación inicial. Campo Abierto. Revista de Educación, 401 5-19. https://doi.org/10.17398/0213-9529.40.1.5

CAJAMARCA, M. y PALLISERA, M. (2020). Las personas con discapacidad intelectual y la inclusión en la universidad: Una investigación centrada en las opiniones de responsables académicos y personas con discapacidad intelectual. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, 13(2). https://bit.ly/3G74Ndn

COMISIÓN EUROPEA (2020). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo de Educación de aquí a 2025. https://bit.ly/3G5fqgL

COMISIÓN EUROPEA (2021). Una unión de la igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030. https://bit.ly/47l9so3

COSTA-PARÍS, A., NAVAL, C., ARBUÉS, E. e IBARROLA-GARCÍA, S. (2018). Perspectiva del alumnado universitario de sus prácticas de Aprendizaje-Servicio. En V. MARTÍNEZ LOZANO, N. MELERO AGUILAR, E. IBÁÑEZ RUIZ DEL PORTAL y M. C. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Eds.), Aprendizaje-Servicio en la Universidad: Una metodología docente y de investigación al servicio de la justicia social y el desarrollo sostenible (pp. 53-58). Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

CRESWELL, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

CRUE. (2005). Directrices para la introducción de la Sostenibilidad. [Archivo PDF]. https://bit.ly/3sF6eN5

DUK, C. y MURILLO, F. J. (2020). El derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva y equitativa. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 14(2), 11-13 https://doi.org/10.4067/S0718-73782020000200011

FURCO, A. y NORVELL, K. (2019). What is service-learning? Making sense of the pedagogy and practice. En P. Aramburuzabala, L. McIlrath y H. Opazo (Coords.), Embedding service-learning in European higher education. Developing a culture of civic engagement (pp. 13-36). Routledge.

GARCÍA, A. y LÓPEZ-VÉLEZ, A. L. (2019). Contribución del aprendizaje-servicio a la experiencia educativa democrática de las personas con necesidades educativas especiales en base al pensamiento de Dewey. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, 12(1), 11-30. https://bit.ly/47krTZY

GIL, P. y SÁNCHEZ, B. (2023). Efecto de la interactividad en vídeos educativos sobre la mejora de la definición del concepto de sostenibilidad. Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad, 5(1), 1303. https://revistas.uca.es/index.php/REAyS/article/view/10081

GÓMEZ-GÓMEZ, M., GÓMEZ-JARABO, I. y SÁNCHEZ, B. (2021). La formación en Aprendizaje Servicio Solidario ante el reto de los escenarios virtuales de aprendizaje en Educación Superior. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 78, 131-148. https://doi.org/10.21556/edutec.2021.78.2257

GONZÁLEZ-ALONSO, F., OCHOA-CERVANTES, A. y GUZÓN-NESTAR, J. (2022). Aprendizaje servicio en educación superior entre España y México. Hacia los ODS. Alteridad. Revista de Educación, 17(1), 76-88. https://doi.org/10.17163/alt.v17n1.2022.06

GRENIER, M., MILLER, N. y BLACK, K. (2017). Applying universal design for learning and the inclusion spectrum for students with severe disabilities in general physical education. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 88(6), 51-56. https://doi.org/10.1080/07303084.2017.1330167

GUEVARA-HERRERO, I., PÉREZ-MARTÍN, J. M. y BRAVO-TORIJA, B. (2023). Impacto de los objetivos de Desarrollo Sostenible en la investigación educativa sobre Educación Ambiental. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 20(2), 250101-250117. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2023.v20.i2.2501

HERNÁNDEZ, J. A. (2021). Aprendizaje-Servicio y su efecto sobre las actitudes hacia la inclusión en futuros maestros de Educación Física. Contextos Educativos. Revista de Educación, 27, 83-98. https://bit.ly/40IMx3G

LLABRÉS, J., MUNTANER, J. J. y DE LA IGLESIA, B. (2019). Aprender juntos en la escuela: Un derecho inexcusable y un beneficio social. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 8(2), 147-164. https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.2.008

LÓPEZ-DORIGA, M. y MARTÍN, X. (2018). El aprendizaje servicio como práctica inclusiva. RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 6, 88-102. https://raco.cat/index.php/RIDAS/article/view/348047

LORENTE, I. S. y ESCRIBANO, C. (2022). Assessment of a service-learning project to work on professional competences. Experience between students of Psychology and students with intellectual disabilities. International Humanities Review, 12(2), 1-11. https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3943

MARTÍNEZ-AGUT, M. P. y MONZÓ, A. (2021). Cultura de la sostenibilidad en la formación de los profesionales de la Pedagogía y la Educación Social desde las metodologías para la transición socio-ecológica (el Aprendizaje-Servicio). En P. A. MEIRA CARTERA, F. X. CANDIA DURÁN, L. IGLESIAS DA CUNHA y R. GRADDAÍLLE PERNAS (Coords.), Educación ambiental y cultura de la Sostenibilidad. Construyendo la transición ecológica (pp. 999-1012). Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS).

MARTÍNEZ-USARRALDE, M. J., GIL-SALOM, D. y MACÍAS-MENDOZA, D. (2019). Revisión sistemática de Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje Servicio. Análisis para su institucionalización. Revista Mexicana de Investigación Educativa, RMIE, 24(80), 149-172. https://bit.ly/40Oxo0S

MAYOR-PAREDES, D. y GUILLÉN-GÁMEZ, F. D. (2021). Aprendizaje-Servicio y responsabilidad social del estudiantado universitario: Un estudio con métodos univariantes y correlacionales. Aula Abierta, 50(1), 515-524. https://doi.org/10.17811/rifie.50.1.2021.515-524

MELLA-NÚÑEZ, Í., QUIROGA-CARRILLO, A. y CRESPO, J. (2021). Aprendizaje-servicio y desarrollo cívico-social en titulaciones universitarias del ámbito educativo: Preparando al alumnado para la práctica de una educación inclusiva. Educar, 57(2), 363-377. https://doi.org/10.5565/rev/educar.1241

MOLINER, O., YAZZO, M., NICLOT, D. y PHILIPPOT, T. (2019). Universidad inclusiva: Percepciones de los responsables de los servicios de apoyo a las personas con discapacidad. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 21(e20), 1-10. https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e20.1972

MURILLO, F. J., GRAÑA, R. y GUIRAL, C. (2023). El papel de apoyo y colaboración de la universidad a la sociedad civil para la consecución de los ODS. En S. ARIAS, R. CAMPOS, A. GAMBA y M. MORGADE (Eds.), Agenda 2030: teoría y práctica. Una mirada constructiva desde la academia (pp. 174-187). Catarata.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. https://bit.ly/3G6AHXx.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. https://bit.ly/3QNTifQ

OROZCO, I. y MORIÑA, A. (2020). Estrategias metodológicas que promueven la inclusión en educación infantil, primaria y secundaria. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 9(1), 81-98. https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.1.004

RODRÍGUEZ-IZQUIERDO, R. M. (2018). Aprender a pensar críticamente a través de la metodología de aprendizaje-servicio (ApS). En L. TORRES BARZABAL (Coord.), Innovación docente: nuevos planteamientos (pp. 55-63). Octaedro.

SÁNCHEZ, B. (2019). Arbolsofía. Aproximación conceptual y evaluación de una experiencia de educación inclusiva de aprendizaje servicio. En A. BARRÓN y J. M. MUÑOZ (Coords.), XIII Seminario de investigación en educación ambiental: Crear y hacer educación ambiental (pp. 176-201). Organismo Autónomo Parques Nacionales/CENEAM. Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

SANTOS-PASTOR, M., MARTÍNEZ, L. F. M. y CAÑADAS, L. (2018). Actividades físicas en el medio natural, aprendizaje-servicio y discapacidad intelectual. Espiral. Cuadernos del Profesorado, 11(22), 52-60. https://doi.org/10.25115/ecp.v11i22.1917

SERRATE, S., MARTÍN, J., CABALLERO, D. y RODRÍGUEZ, J. M. (2019). Responsabilidad universitaria en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. European Journal of Child Development, Education and Psychopathology, 7(2), 183-196. https://doi.org/10.30552/ejpad.v7i2.119

SOLÍS, M. G. y LÓPEZ ANDRADA, C. (2020). El Aprendizaje-Servicio como estrategia didáctica para la profesionalización, la sostenibilidad y la transformación social. Una experiencia en el grado de educación social. Campo Abierto. Revista de Educación, 40(1),73-86. https://bit.ly/49K6SK8

SURIA, R. (2018). Intercambiando experiencias en grupos online: análisis del estado emocional de los padres de hijos con discapacidad. Siglo Cero, 49(2), 59-72. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/76910/1/2018_Suria_SigloCero.pdf

VÁZQUEZ, V. (2015). El aprendizaje-servicio: Una estrategia para la formación de competencias en sostenibilidad. Foro de Educación, 13(19), 193-212. https://doi.org/10.14516/fde.2015.013.019.009

WILHELMSEN, T. y SØRENSEN, M. (2017). Inclusion of children with disabilities in physical education: A systematic review of literature from 2009 to 2015. Adapted Physical Activity Quarterly, 34(3), 311-337. https://doi.org/10.1080/10.1123/apaq.2016-0017