ISSN electrónico: 2172-9077

DOI: https://doi.org/10.14201/fjc20202187105

LA CARACTERIZACIÓN MUSICAL TRANSMEDIA DE LAS IDENTIDADES JUVENILES: EL CASO DE LA SERIE STRANGER THINGS

The Transmedia Musical Characterization of Youth Identities: The Case of the Television Series «Stranger Things»

Dr. Antonio Francisco ALAMINOS-FERNÁNDEZ

Investigador, Universidad de Alicante, UA, España

E-mail: antonio.alaminos@ua.es

https://orcid.org/0000-0002-4606-4646

https://orcid.org/0000-0002-4606-4646

Fecha de recepción del artículo: 03/09/2020

Fecha de aceptación definitiva: 16/09/2020

Resumen

Las producciones audiovisuales, como las series televisivas, utilizan estereotipos juveniles que reflejan tanto la realidad como la construyen difundiendo modelos simplificados que son usados como herramientas de etiquetado social. Los personajes son caracterizados con un conjunto de rasgos personales, ambiente social, vestuario, estilo de vida, forma de expresarse, etc. En la caracterización de los personajes se ha estudiado en menor medida el uso de recursos musicales. La serie Stranger Things destacó especialmente por la utilización de música diegética y extradiegética tanto en la ambientación de época como en la caracterización de personajes. En la caracterización de personajes, ha sido pionera en el empleo de recursos transmedia que los humaniza e intensifica la conexión emocional con las audiencias. Netflix y Spotify diseñaron y publicaron playlists de sus personajes atribuyéndoles gustos musicales. Analizamos aquí las playlists de los adolescentes y jóvenes en Strange Things explorando, mediante análisis de correspondencias, qué estilos los caracterizaban y a qué tipo de adolescente y joven describen. El análisis triangula operativamente la caracterización audiovisual con la musical. Las tipologías de jóvenes se articulan en dos cleavages: la primera es la raza (define dos tipos) y la segunda el grado de ajuste social (define cuatro tipos de joven adolescente).

Palabras clave: Estereotipos; juventud; caracterización; identidad; música; transmedia.

Abstract

Audio-visual productions, such as television series, use youth stereotypes that reflect reality and simultaneously construct it by disseminating simplified models that are used as codes for social labelling. Social types are characterized by a set of personal traits, social environment, clothing, lifestyle, etc. In the characterization of the characters, the use of musical re-sources has been studied to a lesser extent. The series «Stranger Things» stood out especially for the use of diegetic and extradiegetic music both in the period setting and in the characterization of characters. In characterizing characters, it offers a special case of the use of transmedia resources that humanizes them and intensifies the emotional connection with the audience. Netflix and Spotify designed and published playlists of their characters including musical styles that characterized them. We analyse here the playlists of adolescents and young people in Strange Things, exploring, through correspondence analysis, what styles characterized them and what type of adolescent and young person they described. The analysis operatively triangulates the audio-visual characterization with the musical one. The types of young people are divided into two cleavages: the first is race (defines two types) and the second is the degree of social adjustment (de-fines four types of young adolescent).

Key words: Stereotypes; youth; characterization; identity; music; transmedia.

1. Introducción

La música, en su uso cotidiano, es un recurso de múltiples aplicaciones para la creación de ambientes, expresión de emociones o establecer rasgos de pertenencia o identidad (Alaminos-Fernández, 2020). En particular, en la gestión de identidades individuales o grupales, constituye un sistema de códigos culturalmente compartido para la formación de estereotipos sociales. Las músicas preferidas hablan de identidad y de forma de ser. Según la encuesta «La música y generaciones», un 81,5% de los jóvenes afirma que «Saber qué música le gusta a otra persona te dice algo sobre cómo es». De hecho, la totalidad de la muestra responde a la pregunta «Si tuvieses que elegir una canción que piensas que te representa, que hable de ti ¿Cuál sería?». Es decir, asumen con naturalidad la capacidad de la música para representarles y mostrar cómo son y sienten. Este hecho es consistente con investigaciones anteriores (Rentfrow y Gosling, 2003) donde se muestra que los individuos consideran que sus preferencias musicales son más reveladoras de sus personalidades que los libros, la ropa, la comida o las películas. La importancia de la música como medio de expresión de sentimientos y definición identitaria es más elevada entre los adolescentes y los jóvenes, inmersos en un proceso de socialización. Es dicha creencia acerca de que las preferencias musicales de una persona revelan su identidad o su forma de ser, la que se encuentra tras su potencial para formar estereotipos.

Las producciones audiovisuales utilizan como recurso narrativo emocional la música, tanto en la ambientación como en la caracterización de los personajes. En ese sentido, la música preferida por un personaje en una producción audiovisual se convierte en un atributo del sujeto. Tal y como define la RAE caracterizar es «1.tr. Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás». En los personajes de ficción, las canciones preferidas se convierten en un atributo peculiar, añadiendo densidad y profundidad emocional a los personajes. Cuando la finalidad es la ambientación, algunos estilos musicales tienen la capacidad mediante su vinculación generacional de recuperar el espíritu de una época.

Un caso muy significativo del empleo de la música en ambas funcionalidades es la serie Strange Things, donde la caracterización de la década de los ochenta se apoya fundamentalmente en los estilos musicales, y las preferencias individuales de los personajes se utiliza para dar densidad de carácter y profundidad emocional a sus personajes. Según los responsables de la música en la serie, lo importante no era tanto el contenido de las canciones en la década de los 80 (la contemporaneidad narrativa de la serie) como el significado que tiene dichos géneros y estilos musicales. En una entrevista de 2016, Ross Duffer afirmaba que la selección de canciones para Stranger Things había seguido un sistema de prueba y error, en el que partiendo de lo que sonaba en torno al año 1983, sopesaban más el tono y las sensaciones que producen sus melodías que al contenido de las letras 2.

Ese cuidado musical para recuperar el estereotipo ambiental de la década de los 80 se extiende a la caracterización de los personajes. Los gustos musicales de los personajes refieren a estereotipos culturales: determinados tipos de música son característicos de un tipo de joven. En otras palabras, cuando un personaje afirma que le gusta un estilo musical está informando de un estado emocional, de unos rasgos psicológicos, en definitiva, de una forma de ser. En el caso de Stranger Things, la propuesta de vinculación entre estilos musicales y personajes trasciende la serie. Se produce un salto transmedia, en el que una plataforma musical (Spotify) se une a la productora (Netflix) para elaborar las listas musicales que escucharían varios de los personajes. Una estrategia discursiva en la que la serie reconoce e integra de forma explícita la asociación entre personaje y su música favorita. La música se convierte en rasgo identitario compartido entre la producción audiovisual (personaje) y las audiencias.

Los jóvenes pueden identificarse con un personaje, aunque no se vista como él, ni tener su estilo de vida o enfrentarse a situaciones o problemas semejantes. La identificación se establece compartiendo los gustos musicales. Los estilos musicales establecen un puente de identificación emocional que traspasa culturas y condiciones de vida. Esa es la lógica, y al parecer la intención, al crear la plataforma musical un programa para que, sobre la base de la comparación entre las listas de reproducción musical del usuario y los estilos musicales de cada personaje, etiquetar a la audiencia según el tipo de joven que aparece en la serie. De forma explícita, se asocian las tipologías de joven de la serie con los posibles tipos de jóvenes en la vida real. La música es utilizada como un sistema de códigos que permite a las audiencias encontrar su alter ego en los personajes de la serie.

En esta investigación se muestra el empleo de los estilos musicales para la caracterización de los tipos de jóvenes. Esta labor de estudio de personajes de series ya ha sido iniciada por otros autores (Raya-Bravo, et al., 2018; Galán, E., 2006). En este estudio se realiza una recuperación de los estereotipos musicales, se efectúa un análisis de la dimensionalidad contenida en el sistema de codificación y el empleo de la anacronía como refuerzo de la identificación entre audiencia y personajes mediante las listas de reproducción. Vamos en primer lugar a efectuar una revisión de los estudios que indagan sobre el significado social de la música y su empleo como atributo para la estereotipación y expresión de identidad. Posteriormente se efectuará un análisis del uso efectivo de los estilos musicales en la caracterización juvenil, para concluir con un debate y reflexión de los resultados empíricos, así como su significación teórica.

2. La música como expresión de estereotipos juveniles

Son tres los elementos de referencia en esta investigación: la noción de estereotipo, el estilo musical como estereotipo social, y la utilización de estereotipos musicales para caracterizar la identidad de los jóvenes. Seguidamente se van a revisar de forma sintética, desde el punto de vista de los antecedentes de esta investigación.

Un estereotipo, es en su definición más esencial, una «imagen en nuestra cabeza» (Lippmann, 1922), conformada por un conjunto de creencias sobre los atributos personales compartidos por un grupo de personas (Yzerbyt y Schadron, 1996), y que al alcanzar una elevada generalización en la sociedad se convierten en una categoría social (Allport, 1954). Los estereotipos han sido objeto de interés ya sea poniendo el foco en tanto que constructos sociales homogéneos (Katz y Braly 1933; Brigham 1971) o atendiendo a las heterogeneidades socialmente percibidas (Quattrone y Jones, 1980; Jones, Wood y Quattrone, 1981; Park y Rothbart, 1982). En definitiva, cuanto más se perciba un grupo como homogéneo más se aplican las características estereotipadas a los miembros aislados de ese grupo (Ryan, Judd y Park, 1996) y viceversa, en mayor grado se atribuirán generalizando al conjunto del grupo los comportamientos de un miembro (Park y Hastie, 1987). Estas dinámicas grupo-individuo adquieren un carácter más intenso cuando los grupos considerados han sido estigmatizados cultural o socialmente. En esos casos, se perciben con una homogeneidad elevada, incrementándose la probabilidad de que sea objeto de discriminación (Vanbeselaere 1991, Wilder 1986). En definitiva, un estereotipo refiere a un patrón cognitivo asociado con un conjunto de características (por ejemplo, género, identidad religiosa, política, étnica, gustos musicales, etc.) mediante los que se definen las creencias, orientando los juicios (prejuicios) sobre grupos sociales.

La música, y en particular los estilos musicales, son un elemento sustantivo en la caracterización de estereotipos. En la vida cotidiana la música es utilizada por los jóvenes como forma de autoexpresión (DeNora, 1999, 2000; Frith, 1981; LeBlanc et al., 1996; North and Hargreaves, 1999; North et al., 2000; Rentfrow y Gosling, 2003; Tarrant et al., 2000, 2002), ya sea vistiendo camisetas con la imagen de sus músicos favoritos, colocando posters en sus habitaciones, acudiendo a pubs o bares ambientados con sus estilos musicales preferidos, así como recurriendo a otros medios para hacer visibles y públicas sus preferencias. Es tal la presencia que presenta la música en las sociedades actuales, y en particular en el mundo adolescente y juvenil, que aparece como uno de los temas más frecuentes de conversación entre jóvenes (Rentfrow y Gosling, 2006). Según varios autores el significado personal de la música es mayor en las etapas adolescentes y juveniles que en las adultas (LeBlanc, Sims, Siivola y Obert, 1996)

Rentfrow y Gosling (2007) plantean que los jóvenes comparten públicamente dos tipos de información al expresar sus preferencias musicales. En primer lugar, informan a los demás sobre sus cualidades personales, formando parte de su autoimagen y presentación en la vida cotidiana. La música contribuye a uno de los objetivos propios de la adolescencia como es el desarrollo de la noción de identidad en tres niveles: el concepto de «yo» (autoconcepto), un «yo ideal» y el «yo social» (Erikson, E. H., 1968; Tarrant, North y Hargreaves, 2002). La música es una de las herramientas que utilizan los individuos para establecer sus posiciones sociales, contribuyendo a la definición de una identidad. Varios estudios sobre la relación entre las preferencias musicales de los jóvenes y su personalidad muestran que eligen estilos musicales que refuerzan y reflejan rasgos de su personalidad, expresando su identidad personal o social (Little and Zuckerman, 1986; McCown et al., 1997; McNamara and Ballard, 1999; DeNora, 2000; Tarrant, Hargreaves et al., 2001; Tarrant, North et al., 2001; Tarrant et al., 2002; Rentfrow y Gosling, 2003). Para DeNora (2000), los temas musicales, las imágenes que evocan o las emociones que producen determinados estilos musicales son importantes para los individuos en la medida que estos se encuentren representados por ellos (Alaminos-Fernández, 2014).

La segunda información que los jóvenes trasmiten al mostrar sus gustos musicales es, simbólicamente, el de pertenencia a un grupo. El tipo de grupo es muy variable: un grupo de amigos, un club, una tribu urbana, una categoría social o incluso una generación (Bryson, 1996; Dolfsma, 1999; Frith, 1981; North y Hargreaves, 1999; Tarrant, et al., 2002). La música que les representa es un instrumento de diferenciación respecto a otros exogrupos, desarrollando e incrementando el sentimiento de pertenencia que experimentan los miembros respecto a su grupo (Blacking 1973; Hebdige 1979). Con la expresión de sus preferencias musicales se afirma que se comparten valores, actitudes o creencias similares a los otros jóvenes. En ese sentido, el estilo musical, al expresar pertenencia, complementa la autoimagen, la identidad personal o de grupo (North and Hargreaves, 1999). La música contribuye de tal modo a la construcción identitaria que ha sido utilizada para etiquetar generacionalmente con estilos de música específicos.

Esta capacidad de la música para la expresión de cualidades personales y de pertenencia es la base de la constitución de estereotipos musicales. En la medida que los estilos musicales se utilizan para expresan rasgos personales en la vida cotidiana, pueden ser empleados fácilmente para caracterizar los personajes de una serie o cualquier otro producto audiovisual. De hecho, se produce una relación bidireccional, en la medida que la formación y aprendizaje de estereotipos sociales asociados a estilos musicales se produce mediante las experiencias personales, las interacciones sociales y sobre todo a partir de la información que facilitan los medios de comunicación. La exposición a los medios es una variable que explica la adscripción de determinadas características a los fans de determinados estilos musicales.

Algunos autores (Tarrant, et al., 2002) plantean que es precisamente la «metainformación» asociada a los estilos musicales la que es atrayente para muchos jóvenes. Es decir, que además de las propiedades de la música en sí misma, la imagen social de dichos estilos es lo que resulta interesante para expresar identidad o adoptar una autoimagen. Sin ninguna duda, la música es una herramienta increíble en la conformación del proceso de socialización. Permite la elección de una identidad dentro de un repertorio de ellas, así como las expresiones estéticas o de estilo de vida que llevan asociadas. En definitiva, los estilos musicales ofrecen un repertorio de opciones para construir y definir tanto la propia identidad como la posición que se ocupa dentro del mundo social (DeNora, 2000; Hargreaves, Miell y MacDonald, 2002; Sloboda y O’Neill, 2001).

La capacidad de la música para estereotipar tipos sociales ha sido investigada por varios autores, estudiando el consenso que alcanzaban varios observadores para atribuir rasgos psicológicos (Burroughs et al., 1991), valores, personalidad o estados de ánimo (Rentfrow y Gosling, 2006) a los individuos basándose en las preferencias de estilos musicales. En esta asignación estereotipada de rasgos de personalidad según la música preferida, los individuos emplean elementos musicales como la valencia y, especialmente, el estilo musical (Rentfrow y Gosling, 2006). Las preferencias musicales ayudan a identificar a los demás, formando parte del sistema de códigos que en las interacciones sociales reducen la incertidumbre mediante el empleo de prejuicios y estereotipos (Knobloch et al., 2000; Rentfrow y Gosling, 2006). Esta función de orientación social permanece activa durante toda la vida de los individuos, permitiendo asociar rasgos característicos. Saber que música le gusta a alguien es una pista para saber cómo es esa persona. Así, por el estilo musical que prefiere, se le podría considerar más o menos romántica, más o menos agresiva, más o menos aventurera y así sucesivamente. Este catálogo de etiquetas es un código compartido y forma parte del acervo de conocimiento propio de la cultura de una sociedad3 según varios estudios (Tarrant et al., 2002) y particularmente en la sociedad de consumo (Shields,1992; Chaney, 1994, 1996; Maffesoli, 1996).

3. Stranger Things transmedia

La música es una herramienta fundamental en la ambientación y definición del carácter de los personajes en las series televisivas. Así, tanto la música diegética como extradiegética ayuda a la ambientación de lo que sucede y contribuye de forma sustantiva a la caracterización de los personajes. Un caso especial de asociación entre personajes y estilos musicales se produce en la serie Stranger Things, al diseñar listas de reproducción personalizadas para ellos. Dado que los estilos musicales están caracterizados culturalmente, son utilizados para complementar y profundizar en la personalidad de los personajes. Los mismos procedimientos que se asocian a la autoimagen de los individuos sirven para dar forma y presentación social a los personajes. En dicho proceso, es clave la existencia de estereotipos en determinados estilos musicales. Así, el country implica una imagen social y valores personales, al igual que el punk, el metal, rock, boleros, rancheras, etc. En la práctica, los estilos musicales son sistemas de códigos culturales que permiten a los individuos tanto autoafirmarse como etiquetar a aquellos que los escuchan.

El concepto de narrativa transmedia (transmedia storytelling) es introducido por primera en vez por Jenkins (2003) para referirse a un relato que se desarrolla a través de múltiples medios y plataformas. En lo que se refiere al contenido transmedia, esta investigación muestra y analiza la potencialidad narrativa ligada a la evolución tecnológica musical (Alaminos-Fernández, 2016). Las plataformas musicales permiten, mediante listas de reproducción, dar vida a los personajes más allá de la pantalla. Los humaniza, genera espacios de empatía con la audiencia y contribuye a llenar de mayor significado emocional tanto a los personajes como a la relación que se produce entre ellos. Las músicas preferidas sugieren experiencias vitales, rasgos biográficos o sentimientos que la narrativa de la serie no llega a concretar o desarrollar.

La expansión transmedia de la serie mediante las plataformas musicales permite además reforzar la potencialidad de identificación de las audiencias con los personajes. Recurriendo a la capacidad de estereotipia que posee la atribución de gustos musicales, Netflix y Spotify desarrollaron una aplicación4 que permite saber con qué personaje se identifica más el oyente mediante la comparación de las canciones que habitualmente escucha con las playlist de los personajes5, estimando la compatibilidad musical. De esta forma, compara los gustos musicales de personas con los estilos que caracterizan a los personajes de la serie. Si es una combinación de música country (Johnny Cash, Kenny Rogers…) y rock (Rolling Stones…) le atribuirá el papel del jefe de política (Hopper). Una preferencia por música retro (Pixies, New Order, Doors o Michael Jackson) le asignará una semejanza con la madre de Will, Joyce. Entre los jóvenes, la elección de la música de Radiohead o White Stripes le identificara con un adolescente lleno de ansiedades existenciales (Jonathan), y el eclecticismo en sus preferencias musicales (Lorde, Patti Smith o Madonna) le «codificará» como alguien raro y especial, en este caso el personaje de Eleven. Si los gustos musicales se decantan por el Metal le identificaría como Demogorgon o la preferencia por la música hip hop, funk o soul le identificaría como Lucas.

Como hemos considerado, compartir los gustos musicales son un elemento muy significativo para generar proximidad e identificación. Gracias al empleo transmedia de las listas de reproducción personalizadas para cada personaje-tipo adolescente y juvenil, la aproximación a la audiencia se refuerza por la ruptura del marco temporal. Si bien la ambientación musical de la serie ha mantenido con un cuidado extremo que los temas musicales no vayan temporalmente más allá del periodo considerado (principios de la década de los 80), las playlists rompen con dicha barrera. Al apoyarse sobre la noción de estilo, la continuidad musical en el tiempo permite ampliar el rango generacional al incluir temas que son más próximos cronológicamente a las audiencias más jóvenes. Junto al efecto nostalgia se produce una modernización en las composiciones que actualizan las posibilidades de identificación con los tipos que retratan.

De forma interesante, no se produce una asociación única entre géneros musicales puros y personalidad, sino que será la mezcla y combinación de estilos la que introducirá complejidades emocionales en los personajes. Así, en el caso de Hopper, la música country aporta autenticidad, nostalgia, dolor y ruralidad (figura del pueblerino) que es matizado por el rock, que sugiere una imagen de modernidad, experiencia urbana y rebeldía dentro de un orden.

La música popular, utilizada en entornos culturales diferentes al que les dio origen, adquieren nuevos significados al igual que pierden otros; sin embargo, en tanto que estilo son trasportables a otras sociedades gracias a la internacionalización de los códigos occidentales. Lo que ha sido denominado colonialismo cultural, una de cuyas vías es la difusión de series, películas, estilos musicales, etc. La internacionalización de la producción audiovisual, especialmente anglosajona, exporta estilos identitarios estereotipados.

Es algo que trasciende la noción de gusto musical en la medida que pueda ser utilizada como medio para expresar transgresión, protesta o antagonismo al sistema. En dicha función, los significados del estilo musical trascienden los limites identitarios del marco cultural y permite un uso trasversal como medio de expresión personal. No obstante, es evidente que la atribución de complejidad emocional mediante los estilos musicales es mayor en las culturas de origen. Por ello, si bien los estilos musicales se utilizan como una paleta de atributos para dar color emocional y profundidad de carácter a los personajes, probablemente la riqueza de matices que aportan para la descripción es mayor en la sociedad norteamericana donde se ambienta la serie. En primer lugar, dado que la muchos de los estilos tienen un origen anglosajón, y en algunos casos vinculados estrechamente con contextos sociales (rap, punk, etc.) En segundo lugar, debido a que los significados sociales y su empleo como repertorio de rasgos descriptivos son más explícitos y compartidos en la sociedad norteamericana. Tal y como han mostrado varios autores (Bryson, B. 1996; Binder, A. 1993) en la cultura norteamericana estilos musicales como el heavy metal, el rap, country o gospel se encuentran social y culturalmente muy marcados e identifican tipos sociales bien definidos. El etiquetado de los individuos en la vida real se hace extensiva al ámbito de las series, dándose, en cierto sentido una inversión de la lógica, según la cual los personajes no se parecen a la realidad, sino la realidad a los personajes en la medida que muchos de los estereotipos de origen musical son aprendidos en los mismos medios de masas.

4. Metodología

Para esta investigación se ha construido una base de datos que integra las playlist en Spotify de los personajes juveniles, etiquetando todas las canciones con los estilos musicales que les corresponde. En el estudio de la asociación entre músicas y estereotipos sociales se emplea habitualmente el género o estilo musical. Estos muestran menos variabilidad cultural que las letras de las canciones, identificando subculturas o tribus urbanas. No existe un acuerdo generalizado en la definición de género o estilo musical. De forma simplificada, algunas definiciones se basan en la caracterización de los rasgos acústicos mientras que otras prefieren una definición más cultural y cualitativa. En una definición correspondiente al primer tipo, se define género musical como «tipos de composición musical» (Burkholder, Grout, Palisca, 2010, 7) concentrándose con ello en las características estructurales, estilísticas o de ejecución que diferencia, por ejemplo, una ópera de una sinfonía. En la investigación actual es más frecuente encontrar definiciones desde un punto de vista cultural, según lo cual Kamien (2008) define el estilo musical como una forma característica de tratar los elementos musicales. La clasificación empleada en este análisis pertenece al segundo tipo y es la utilizada por la plataforma Spotify donde «un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad» (Van der Merwe 1989, 125).

Los personajes considerados son los jóvenes y adolescentes caracterizados en la serie Stranger Things: Mike, Lucas, Dustin, Will, Steve, Eleven, Mad Max, Nancy, Jonathan y Billy. Todos ellos son definidos y caracterizados según sus músicas favoritas reflejadas en sus playlists. Se analizan 50 estilos musicales empleados para la caracterización de los personajes, adoptando como criterio de selección que el estilo musical tengan una presencia superior al 2% en las listas En total se han analizado 600 canciones según su estilo musical.

En la actualidad el número de estilos musicales que han sido investigados empíricamente con la finalidad de conocer su imagen social es limitado. En su mayoría son estilos anglosajones, destacando entre los más estudiados, por ejemplo, el metal, punk, rock, rap, country o el pop. Estos estudios, tal y como hemos comentado, exploran qué imagen tiene la sociedad de las personas según los gustos musicales que reconocen tener, pero también exploran la posible relación entre rasgos psicológicos (lo más frecuente es el empleo de la escala Big Five) de los fans y las preferencias musicales. En definitiva, los ejes centrales en el estudio del empleo de los estereotipos musicales para caracterizar socialmente consideran que imagen se tiene de los fans de determinadas músicas y, evaluando la consistencia de dichos prejuicios, si existe una disposición (según los rasgos de personalidad y necesidades emocionales) a preferir un estilo sobre otros. En el caso que nos ocupa, la clasificación de géneros o estilos musicales es extremadamente refinada. La etiqueta rock, por ejemplo, se desagrega en rock, hard rock, pop rock, indie rock, modern rock, album rock, classic rock, folk rock, alternative rock y varios más.

Tres son los criterios operativos seguidos en el análisis para extrapolar los significados culturales de los estilos matriz a sus variaciones. El primero parte de los rasgos que se atribuyen al estilo principal (según los estudios empíricos) y modula sus significados según hacia donde evoluciona. Así, estilos como el punk o el rock cuando evolucionan hacia formatos más comerciales y menos agresivos implican una modificación de las cualidades que se le atribuyen. La segunda decisión operativa se refiere al uso combinado de estilos. Así, un personaje caracterizado por el punk y el surf rock, se define como inconformista, independiente y mediante el surf rock, una variante instrumental del surf pop (Beach Boys) añadiendo alegría, juventud y ganas de vivir. La heterogeneidad de estilos aporta una complejidad que enriquece al personaje, caracterizado por la independencia y las ganas de vivir.

Por último, cabe recordar que la atribución de estilos musicales a los personajes no se realiza en el vacío. Estos adquieren rasgos personales mediante otros elementos como son el vestuario, hábitos, estilo de vida, reflexiones o diálogos. En ese sentido, se realiza un análisis cualitativo que evalúa las características de los diferentes estilos musicales y la personalidad de los personajes en la serie, tal y como vienen definidos por otros rasgos. Finalmente, se ha efectuado un análisis de correspondencias con normalización simétrica para conocer la distribución conjunta entre estilos musicales y personajes de la serie.

5. Objetivos y análisis

En el análisis de la caracterización musical de los personajes vamos a considerar dos objetivos, para proceder a su exploración empírica. La primera hipótesis, indaga si en la expansión transmedia mediante playlists (que da continuidad a los gustos musicales de los personajes en la serie) existen perfiles musicales diferenciados que discriminen entre los diferentes personajes adolescentes y juveniles. La segunda hipótesis explora qué rasgos específicos reciben los personajes adolescentes y juveniles mediante su caracterización con estilos musicales estereotipados. La plataforma Spotify, posiblemente la más implicada en la difusión transmedia de la serie Stranger Things, establece un catálogo de estilos que serán utilizados para evaluar la caracterización de los personajes.

La serie Strange Things, con tres temporadas en el año 2020, ha tenido una gran repercusión mediática, llegando a ser considerada una serie de culto. En ella se ha cuidado especialmente el tratamiento sonoro tanto diegético como el extradiegético. Su BSO fue creada por Kyle Dixon y Michael Stein, integrantes de la banda musical Survive y fue compuesta inspirada en la década de los años 80, tanto por el empleo del sintetizador como instrumento principal como por su referencia a las bandas sonoras de otras películas como Blade Runner (1982) y Tron (1982). En las temporadas sucesivas de la serie, el incremento en la diversidad musical ha sido constante, al estar vinculada narrativamente a la caracterización de los personajes. La aparición de nuevos personajes, como Max, Billy o Bob implicó en la práctica la introducción de nuevos estilos musicales de referencia para cada uno de ellos.

Los gustos musicales de los personajes en la serie son frecuentemente explícitos, como ejemplifica Bob Newby (Sean Astin) quien en un momento determinado afirma amar a Kenny Rogers, y en particular su interpretación de Islands In The Stream; Billy (Dacre Montgomery) prefiriendo las bandas de rock duro (Metallica o Ratt). En una ocasión el personaje Jonathan le pregunta a su hermano Will si preferiría ser amigo de David Bowie o Kenny Rogers. En términos de música diegética, los gustos personales de los personajes se representan como parte de la acción, con Steve conduciendo al ritmo del Hammer to Fall (Headbanger’s Mix) de Queen; Eleven además de vestirse como una «punk de la MTV» según Hopper, se fuga al ritmo del Runaway de Bon Jovi y Dead End Justice de The Runaways. Los estilos musicales muestran estados emocionales, que traspasan las barreras del género o la edad, ejemplificado en como la madre de Nancy y un personaje adolescente, Mike, escuchan The Way We Were de Barbra Streisand o el I Do Believe I Fell (I Fell in Love) de Donna Summer. La música, en el desarrollo argumental, forma parte de sus actividades cotidianas integrándose de un modo semejante a como lo hace en la realidad. En ese sentido, se produce un isomorfismo entre el mundo de la ficción y la realidad, en el que los estilos musicales actúan como un sistema de códigos de trasmisión. No solo son semejantes a la realidad los tipos de adolescentes y jóvenes que aparecen en la serie, sino que además se presentan y representan en un lenguaje musical reconocible y compartido.

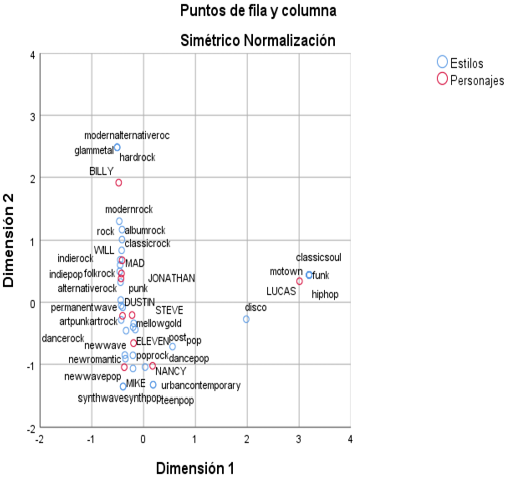

Para explorar las dos hipótesis planteadas, se ha efectuado un análisis de correspondencias entre los estilos musicales de las listas de reproducción y los personajes. El gráfico 1 muestra la distribución conjunta entre estilos musicales y personajes resultado del análisis de correspondencias (Alaminos et al. 2015).

La primera hipótesis encuentra una respuesta en la dispersión de los personajes y los estilos musicales. Se observa espacialmente como tanto los personajes como los estilos se diferencian entre sí, tal y como muestran las distancias entre ellos. No existe una concentración aleatoria o solapamiento global de estilos o personajes. Por el contrario, se observa una asociación selectiva entre ambos. En definitiva, la construcción de las listas se ha diseñado de forma especializada para cada personaje, identificando rasgos y características específicas para cada uno de ellos. Los personajes se caracterizan mediante gustos musicales diferenciados. Asimismo, esta relación establecida entre estilos y personajes no es aleatoria y responde a una lógica de caracterización mediante estereotipos musicales que expresa diferentes tipos de jóvenes y adolescentes.

La segunda hipótesis explora en qué modo son caracterizados musicalmente cada personaje juvenil y que expresa para cada uno de ellos. Para dar una respuesta, debemos considerar las dos dimensiones principales generadas por el análisis de correspondencias. Las dos dimensiones indican una estructura subyacente bastante interesante en lo que se refiere a la caracterización de los tipos juveniles.

Gráfico 1. Distribución conjunta entre estilos musicales y personajes

Fuente: Elaboración propia

En la primera dimensión, se aprecia como el personaje afroamericano Lucas se diferencia de forma significativa del resto de personajes. Lucas, el único personaje afroamericano, es caracterizado por estilos musicales atribuidos a él de forma exclusiva (hip hop, funk, soul, motown). La música que se supone de su preferencia es sensiblemente diferente a la del resto del grupo. En la práctica, se produce una segregación musical del personaje con respecto al grupo de amigos. Lucas conserva una conexión con el resto de los jóvenes mediante estilos compartidos (la música disco o el pop), permaneciendo el resto de los estilos que le son específicos como marca identitaria. En la serie, muestra una caracterización musical articulada sobre la noción de raza. El estereotipo de joven afroamericano, con todas las connotaciones de los estilos de música asociados, muestra un perfilamiento musical distintivo. Es uno más, pero diferente de los demás. Es un ejemplo de cómo los estereotipos musicales reproducen y trasmiten los estereotipos de joven afroamericano, mediante su caracterización con estilos musicales étnicamente marcados.

La segunda dimensión que resulta del análisis de correspondencias, en esta exploración entre estilos musicales y personajes, identifica un orden de complejidad emocional de los personajes en base a los estilos musicales. La música permite caracterizar un repertorio de tipos de jóvenes, apelando a los rasgos psicológicos, emocionales o actitudinales atribuidos a las imágenes sociales de cada estilo. En los extremos de esta dimensión se encuentran Billy, el joven más oscuro y problemático (que sería tomado por el mal) caracterizado por preferir el glam metal, un estilo musical que combina aspectos sonoros del heavy metal tradicional con el hard rock o el punk; en el otro extremo, musicalmente más suave y convencional se encuentran Mike y Nancy. Los dos están caracterizados por el pop, el teen pop, el new romantic, la new wave (una evolución menos agresiva y más comercial que el punk) o el uso del sintetizador. La dimensión segunda muestra una tipología de personajes que se desplaza desde el hard rock y el metal, y recorriendo diversas variedades de estilos cada vez más integrados y menos conflictivos, finalizar en la música new wave y el pop adolescente. Esta variedad de tipos de adolescentes y jóvenes se articula en un continuo que puede tipificarse en dos grandes grupos, como veremos más adelante.

La atribución del estilo heavy metal a personalidades oscuras, conflictivas, agresivas y antisociales es algo típico en la cultura nortemericana (de hecho, en las playlists es el único estilo musical de Demogorgon). En la sociedad norteamericana se produjo un intenso debate en la década de los 80 sobre la posible censura de dicho estilo musical. El heavy metal es etiquetado no solo como un estilo musical, sino que incluye por parte de la sociedad conservadora una sanción moral. Tal y como cita Binder (1993: 758) en relación con el debate público sobre los peligros a los que se exponen los jóvenes por escuchar heavy metal:

«La música Heavy Metal actual es categóricamente diferente a formas previas de música popular… Sus temas principales son, como ya han es-cuchado, la violencia extrema, la rebelión extrema, el abuso de drogas, la promiscuidad y perversión sexual, y el satanismo. Personalmente no conozco ninguna forma de música popular anterior que haya adoptado como elemento central el odio.» (U.S. Senate Hearing Before the Com-mittee on Commerce, Science, and Transportation 1985, p. 1 17)

La música metal es la encarnación del mal para el norteamericano medio en la década de los 80 y dicho rasgo caracterizaba a sus fans. El estudio de Zillmann y Bhatia (1989) mostraba que los hombres percibían a las mujeres a las que les gustaba la música heavy metal como rebeldes y agresivas. En esa misma línea, otros estudios muestran que los individuos caracterizados por la búsqueda de sensaciones fuertes prefieren la música estimulante: rock, heavy metal o la música punk (Little y Zuckerman, 1986). Según McNamara y Ballard, (1999) el estereotipo musical considera que aquellos con rasgos psicológicos antisociales prefieren estilos que enfatizan de forma intensa los temas de rebelión como el heavy metal, rock y rap. De acuerdo con los estereotipos anteriores, Billy es el tipo de joven rebelde, oscuro, agresivo, violento y emocionalmente complicado, caracterizado por estilos como el metal o el hard rock. En la trama de la serie es tomado espiritualmente por el mal, con el que comparte estilos musicales en sus playlists figuradas

En esa línea de complejidad, tensión emocional y psicológica le sigue Will. Este personaje se pierde en el otro lado, y su música es sobre todo el rock en varias expresiones: rock clásico y moderno combinado con un rock más suave (álbum rock o indie rock). Este adolescente pierde en su caracterización musical la agresividad y el perfil antisocial que connota el metal, y recoge rasgos de vitalidad, resistencia, tensión, emocionalidad y afectividad. Las diferentes variedades del rock (excluyendo el hard rock, que no está incluido en su playlist) describen un adolescente sin conflictos fuertes con la sociedad (o familiar) ni problemas de identidad, atrapado en situaciones fuera de su control, pero resiliente que desea regresar a su hogar

Los personajes Mad Max y Jonathan reflejan a una adolescente y un joven que buscan su identidad mediante músicas especiales, con estilos underground, poco comerciales y que se alejan de lo estándar. En el caso de Jonathan esto incluye el rock alternativo, y estilos afines como son el indie rock (gusto que comparte con su hermano Will), el folk rock o indie pop. Son estilos poco agresivos y muy personales pertenecientes al estereotipo de joven angustiado y solitario que busca un sentido a su vida.

La playlist de la adolescente Mad Max, hibrida estilos como el punk con el surf rock californiano, caracterizando un tipo que busca su identidad de forma menos angustiada, expresándose con una mezcla heterodoxa de estilos musicales y remarcando la aspiración de independencia y de felicidad, diversión y ganas de vivir. Uno de los rasgos característicos de la música punk es el de independencia. Hebdige (1979), considera que el estilo punk con su melodía descontrolada, agresiva, rápida y ruidosa fue la expresión identitaria de una revolución musical. El punk se abrió paso en una época en la que el rock ya no era lo bastante independiente y revolucionario. Las melodías, al igual que las crestas, las botas o las cadenas eran representación de identidad y de los valores en los que basaban su vida.

La hibridación de estilos musicales se observa también para el caso del personaje Eleven, quien en tanto que personaje con superpoderes, expresa un tipo juvenil atípico con una lista musical muy heterodoxa. Sus rasgos de independencia y rebeldía los adquiere en la serie mediante una estética punk, si bien no es característica de su playlist. Refleja con ello la filosofía punk de «Hazlo tú mismo» o «hazlo a tu manera», rechazando dogmas y cuestionando lo establecido, rompiendo con modas y la sociedad de masas. El caso de Lucas, único personaje afroamericano, ya ha sido comentado anteriormente, dado que su lista contiene una estructura articulada sobre estilos que expresan básicamente pertenencia a una identidad de grupo.

Dustin y Steve son dos personajes que representan un mismo tipo de joven en dos edades diferentes, la adolescencia y la juventud, donde la rebeldía del punk ha evolucionado hacia estilos musicales como el art punk o el art rock, inspirado en grupos como Pink Floyd o interpretes del estilo de David Bowie o Lou Reed. Refleja a un tipo de joven sin conflictos identitarios o angustias vitales, de clase media y que acepta lo convencional como forma de vida. Los estilos musicales de referencia son esencialmente estéticos y comerciales. La diferencia de edad entre Dustin y Steve se caracteriza mediante la atribución del estilo yacht rock a este último. Este estilo musical fue conocido originalmente como sonido de la costa oeste o rock para adultos, y fue una de las músicas más comerciales desde mediados de los 70 a principios de los 80, con intérpretes como Christopher Cross, America, Eagles, Jackson Browne, Dr. Hook o Boston. Según describe Matt Colier en la guía All Music, el estilo se caracteriza por mantener un tono suave, con más énfasis en la melodía que en la percusión, trasmitiendo un estado emocional ligero y tranquilo, incluso cuando los temas traten de sentimientos de tristeza. Estos rasgos son característicos de Steve.

Los personajes más melancólicos, mostrando la tipología de joven romántico y sensible que lucha continuamente con sus sentimientos, son Mike y Nancy. En cierto sentido, reflejan estructuralmente un papel equivalente al de Jonathan y Mad Max en el otro extremo tipológico. Aquí, Mike es una versión masculina y preadolescente donde lo romántico no incluye el sexo y Nancy una joven adolescente donde la sexualidad es significativa en su vida. Los dos están sometidos a las tensiones emocionales relacionadas con el amor o la sexualidad (según sea adolescente o joven). Los estilos musicales que los caracterizan giran en torno al pop y la new wave en sus versiones próximas al pop (Duran Duran, The Police, The Clash, The Cure, R.E.M., Depeche Mode o U2).

Considerada en conjunto, la dimensión dos expresa el grado de complejidad emocional y psicológica, así como la posición respecto a lo convencional representado mediante estilos musicales. De mayor a menor desajuste social según estilos musicales y de acuerdo con sus puntuaciones, se ubican Billy (1,9), Will (,67) quien también contiene rasgos del lado oscuro, muy próximos Mad Max (,46), Jonathan (,38) y Lucas (,33). En caracterizaciones con perfiles psicológicos más convencionales y para los que su lugar en la sociedad no está en cuestión, se encuentran Steve (-,20), Dustin (-,22), Eleven (-,65), Nancy y Mike, ambos con -1. El caso de Eleven es atípico, en primer lugar, por la heterogeneidad de sus canciones y en segundo, porque su caracterización en la serie se apoya sobre todo en lo visual (como ejemplifica la estética punk sin un estilo musical asociado en su playlist). En conjunto, se muestran dos espectros generales de tipos jóvenes y adolescentes: los que tienen problemas consigo mismos y con la sociedad, buscando un lugar en el mundo, y los convencionales, bien integrados personal y familiarmente y cuya principal tensión procede de las emociones amorosas o sexuales.

Las playlists musicales muestran una evidente concordancia entre la imagen social de los estilos musicales y el carácter atribuido a los diferentes personajes que expresan tipos de jóvenes. Por una parte, los tipos de jóvenes con conflictos personales y desajuste social tipificados en el joven agresivo, violento, rebelde y emocionalmente inestable (Billy), un preadolescente introvertido, triste pero resiliente inmerso en un conflicto no buscado y que desea regresar a casa (Will), el joven angustiado que busca sentido a su vida (Jonathan) y una adolescente joven que defiende su independencia frente al mundo (Mad Max). Dentro de dicho conflicto, Lucas muestra el estereotipo del joven afroamericano con gustos musicales que refuerzan su pertenencia a una identidad étnica colectiva.

Los tipos más convencionales son cuatro personajes, que se tipifican en dos edades diferentes, como adolescentes y como jóvenes. Dustin, Mike como adolescentes y Steve y Nancy como jóvenes. Están bien integrados, aceptan las normas y no tienen conflictos con la sociedad, ni conflictos identitarios, ni angustias vitales, convencionales, simples y sin complejidades psicológicas. Refleja una juventud normalizada de clase media, bien ajustada social y familiarmente. De los cuatro, dos personajes reflejan, en la adolescencia y la juventud y con diferente género, los conflictos con las emociones románticas y la sexualidad. Las emociones amorosas ocupan una parte importante de sus pensamientos, mostrando un tipo de adolescente (Mike) que sin desajustes sociales o conflicto psicológico se encuentra en tensión emocional romántica. Nancy, en dilemas parecidos, incorpora la sexualidad como rasgo adicional a las emociones amorosas. Se observa que los gustos musicales atribuidos a los personajes en sus playlists, (tipos de jóvenes y adolescentes) contribuyen a su caracterización estereotipada en base a la imagen social de los diferentes estilos utilizados.

6. Conclusiones y debate

Los desarrollos tecnológicos que ha experimentado la sociedad de la información incrementan las potencialidades transmedia de las producciones audiovisuales, permitiendo entrelazar cada vez con mayor facilidad e inmediatez la vida cotidiana de los individuos con la realidad virtual de los personajes de ficción. Los recursos musicales están presentes por doquier y forman parte del sistema de códigos de identificación interpersonal.

Los gustos musicales de una persona informan a los demás, sobre la base prejuicios, acerca de su forma de ser. Este potencial ha sido utilizado por la serie televisiva Stranger Things para, gracias a la utilización transmedia, construir playlists para varios personajes de la serie. Stranger things ha sido una de las pioneras en establecer mediante recursos transmedia las preferencias musicales como parte de la profundización del carácter de los personajes. Estas listas han sido un éxito en reproducciones y aceptación del público seguidor de la serie. Al establecer unas listas musicales de los personajes se obtiene un potencial enorme para perfilarles psicológica y emocionalmente o atribuirles experiencias vitales. Muchas de las limitaciones del formato audiovisual (su economía del tiempo y restricción de espacios) se flexibilizan gracias a este procedimiento transmedia, incorporando las potencialidades de connotación musical mediante referentes culturales. Además, permite abrir canales de empatía con la audiencia (mediante los gustos musicales de los personajes) y aproximar (rompiendo el marco temporal) los personajes a una época actual.

El carácter cultural de la atribución de características personales a los estilos musicales implica una limitación. Si bien la internacionalización de los estilos musicales ha permitido que estos se introduzcan en culturas diferentes, es evidente que su significado, en tanto que conjunto de prejuicios, es mucho más complejo y completo en sus sociedades de origen.

Esta investigación indaga sobre el perfilamiento de los personajes mediante estilos musicales, como primera hipótesis y en que forma llega a definir tipos de adolescentes y jóvenes como segunda. En lo que se refiere a la primera pregunta, el análisis empírico de las listas musicales confirma que se han diseñado para obtener una caracterización diferenciada de los personajes, objetivo que han logrado. Los personajes, se diferencian entre si sobre la base de los estilos que los caracterizan. En la práctica, valida el enorme potencial narrativo que facilita la dinámica transmedia a través de plataformas musicales. La personalización mediante gustos musicales de los personajes les aporta una complejidad psicológica (mediante los rasgos que son atribuidos a cada estilo) así como un uso potencial para desarrollar afinidades entre los personajes y las audiencias.

En todo caso, como hemos considerado, la equivalencia cultural de los estereotipos asociados a los estilos musicales es algo en proceso de construcción. La investigación actual solamente ha caracterizado unos estilos básicos que conforman un lenguaje narrativo limitado. Esto significa, dada la elevada especialización de estilos, que los huecos de significado se han extrapolado (en base a la descripción de la evolución del estilo y los elementos que enfatizan) y complementados a partir de la personalidad el personaje tal y como la han definido otros elementos discursivos, como son el estilo de vida, vestuario, etc.

Asimismo, la complejidad de los personajes se enfatiza mediante la combinación de estilos musicales, en definitiva, mezclando los códigos axiológicos o emocionales a los que refieren cada uno de los estilos. Los estilos musicales ofrecen una autentica paleta de rasgos prejuiciados con los que perfilar y dar una mayor consistencia psicológica a los personajes. O, todo lo contrario, también es aplicado para destacar la unidimensionalidad de algún personaje. Al Demogorgon, antagonista que representa al mal, le diseñan una lista de reproducción musical compuesta básicamente por hard metal. Un personaje sin matices ni complejidades con un papel agresivo y antisocial. La utilización trasmedia de los estilos musicales se confirma como un recurso con un potencial importante. En ese sentido, el empleo de los estilos musicales mediante playlists en Stranger Things revela que ejerce varias funcionalidades, tanto narrativas como mediando directamente en la relación entre producto audiovisual y las audiencias. Entre las conclusiones del empleo de la caracterización musical cabe destacar,

a) Enriquece los rasgos de los personajes al atribuirles los estereotipos asociados a los estilos musicales.

b) Potencia la identificación de la audiencia con los personajes cuando comparten gustos musicales.

c) Facilita la dinámica transmedia

d) Permite una mayor proximidad del personaje con los más jóvenes, al incluir en las listas canciones que son temporalmente contemporáneas a la audiencia.

e) Refuerza los estereotipos existes respecto a cómo son los individuos según los gustos musicales.

En la segunda hipótesis se considera en que forma las listas diseñadas para cada personaje responde a una estructura tipológica. El análisis de correspondencias muestra, mediante el espacio que define las dos dimensiones, que la respuesta es afirmativa. La primera dimensión establece una diferenciación basada en la raza. Por una parte, se encuentran todos los jóvenes y adolescentes con gustos musicales entroncados con el pop, el rock, el metal, el punk… y por otro el adolescente afroamericano con gustos musicales muy específicos y marcados. En una lógica semejante a la utilización del metal para caracterizar al Demogorgon, a Lucas le atribuyen estilos como motown, funk, soul o hip hop que marcan la diferencia con el resto de los personajes. En ese sentido de construcción y reproducción de estereotipos culturales, las listas construyen una primera segregación: los jóvenes y adolescentes blancos frente al adolescente afroamericano, que gusta de músicas que refieren una identidad grupal (étnica).

La segunda dimensión expresa una organización de los estilos musicales asociados con dos grandes ejes expresivos. Por un lado, los jóvenes y adolescentes desajustados socialmente y por el otro los ajustados. Los desajustados son jóvenes con problemas o problemáticos. Un joven problemático refleja un desajuste social expresado de forma agresiva y violenta (Bobby). Los jóvenes con problemas muestran dificultades de ajuste personal, ya sea buscando sentido a sus vidas o su lugar en la sociedad, sin generar conflicto con los demás. Estos son Will, que se encuentra física y personalmente perdido, Jonathan angustiado vitalmente y que se busca a sí mismo o Mad Max, para quien la independencia y las ganas de vivir son sus rasgos característicos. Los estilos musicales a los que han sido asociados mediante las playlists identifican tipos sociales de adolescentes que muestran un desajuste, ya sea social o personal, en un mayor o menor grado. Un joven extrovertido y agresivo con problemas con la autoridad (Bobby), con tensiones vitales sin manifestar conflicto social y más introvertidos (Will o Jonathan) o la adolescente cuya rebeldía tiene que ver con su independencia y ganas de vivir (Mad Max).

El segundo grupo de tipos de jóvenes muestra jóvenes normalizados, sin ningún conflicto con la sociedad y ningún problema de identidad. Steve como tipo de joven y Dustin como adolescente reflejan estas características tanto en sus estilos musicales atribuidos como en el resto elementos narrativos. Nancy y Mike conservan el mismo tono convencional en lo social, si bien introducen rasgos de tensión emocional romántica, más sexualizada en el caso de la joven.

En resumen, los tipos de adolescentes y jóvenes reflejados en las playlists de Strange Things responden musicalmente a una estructura de estilos musicales organizados según los criterios de raza y grado de ajuste social y personal. Se observa, asimismo, una consistencia elevada entre las personalidades retratadas en la serie y los rasgos atribuidos mediante el recurso a los estilos musicales.

7. Bibliografía

Alaminos, A., Francés, F., Penalva, C., y Santacreu, O. (2015). Análisis multivariante para las Ciencias Sociales I. PYDLOS. Cuenca (Ec).

Alaminos-Fernández, A. F. (2019). La realidad aumentada. Música y comunicación en la sociedad de consumo. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/103127

Alaminos-Fernández, A. F. (2016). Estados de ánimo y las listas de reproducción en streaming en Spotify. http://hdl.handle.net/10045/71633

Alaminos-Fernández, A. F. (2014). La música como lenguaje de las emociones. Un análisis empírico de su capacidad performativa. OBETS. Revista de Ciencias Sociales. 9(1): 15-42. doi:10.14198/OBETS2014.9.1.01

Gordon, W. A. (1979). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley Publishing.

Binder, A. (1993). Constructing Racial Rhetoric: Media Depictions of Harm in Heavy Metal and Rap Music. American Sociological Review, 58(6), 753-767.

Blacking, J. (1995). Music, Culture, & Experience. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Brigham, J. C. (1971). Ethnic stereotypes. Psychological bulletin, 76(1), 15.

Bryson, B. (1996). «Anything But Heavy Metal»: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes. American Sociological Review, 61(5), 884-899.

Burkholder, Grout, Palisca (2010). A History of Western Music. NY: Norton

Chaney, D. (1993) Fictions of Collective Life: Public Drama in Late Modern Culture, Routledge, London.

Chaney, D. (1994) The Cultural Turn: Scene Setting Essays on Contemporary Cultural History, Routledge, London.

Chaney, D. (1996) Lifestyles, Routledge, London.

DeNora, T. (1999) ‘Music as a Technology of Self’, Poetics 27: 31-56.

DeNora, T. (2000). Music in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press.

Dolfsma, W. (1999) ‘The Consumption of Music and the Expression of Values: A Social Economic Explanation for the Advent of Pop Music’, American Journal of Economics and Sociology 58: 1019-1046.

Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton.

Fox, W. S. and Wince, M. H. (1975) Musical Taste Cultures and Taste Publics, Youth and Society 7: 198-224.

Frith, S. (1981). Sound effects; youth, leisure, and the politics of rock’n’roll. New York: Pantheon.

Galán, E. (2006). Personajes, estereotipos y representaciones sociales. Una propuesta de estudio y análisis de la ficción televisiva. Revista ECO-PÓS, 9(1), 58-81.

Gigerenzer, G. (1993) ‘The Superego, the Ego, and the Id in Statistical Reasoning’, in G. Keren and C. Lewis (eds) A Handbook for Data Analysis in the Behavioral Sciences: Methodological Issues, pp. 311-339). New Jersey: Erlbaum.

Grenier, L. (1990). The Construction of Music as a Social Phenomenon: Implications for Deconstruction. Canadian University Music Review / Revue de musique des universités canadiennes, 10 (2), 27–47.

Hargreaves, D. J., Miell, D., & MacDonald, R. A. R. (2002). What are musical identities, and why are they important? In R. A. R. MacDonald, D. J. Hargreaves & D. Miell (Eds.), Musical Identities (pp. 1-20). Oxford: Oxford University Press.

Hebdige, D. (1976) «The Meaning of Mod» in S. Hall and T. Jefferson (eds.) Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain, Hutchinson, London.

Hebdige, D. (1979). Subculture. The Meaning of Style. London: Methuen & Co. Ltd.

Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling: Moving characters from books to films to video games can make them stronger. MIT Technology Review. Recuperado el 1 de septiembre de 2020, de: https://www.technologyreview.com/2003/01/15/234540/transmedia-storytelling/ Consulta: 10/06/2019

Jones, E. E., Wood, G. C., y Quattrone, G. A. (1981). Perceived variability of personal characteristics in in-groups and outgroups: The role of knowledge and evaluations. Personality and Social Psychology Bulletin, 7 (3), 523-528.

Kamien, R. (2008) Music: An Appreciation, Boston: McGraw-Hill

Katz, D., y Braly, K. (1933). Racial stereotypes in one Hundred college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280-290.

Kenny, D. A. (1994) Interpersonal Perception: A Social Relations Analysis. New York: Guilford Press.

Knobloch, S., Vorderer, P., & Zillmann, D. (2000). The impact of music preferences on the perception of potential friends in adolescence. Zeitschrift Fur Sozialpsychologie, 31(1), 18-30.

LeBlanc, A., Sims, W. L., Siivola, C. and Obert, M. (1996) Music Style Preferences of Different Age Listeners, Journal of Research in Music Education 44: 49-59.

Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Harcourt Brace.

Little, P. and Zuckerman, M. (1986) Sensation Seeking and Music Preferences. Personality and Individual Differences 7: 575-577.

Maffesoli, M. (1996) The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society Sage, London.

North, A. C. and Hargreaves, D. J. (1999) Music and Adolescent Identity, Music Education Research 1: 75-92.

North, A. C., Hargreaves, D. J. and O’Neill, S. A. (2000) The Importance of Music to Adolescents, British Journal of Educational Psychology 70: 255-272.

Park, B., y Hastie, R. (1987). Perception of variability in category development: Instance versus abstraction-based stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 53 (4), 621-635.

Park, B., y Rothbart, M. (1982). Perception of out-group homogeneity and levels of social categorization: Memory for the subordinate attributes of in-group and out-group members. Journal of Personality and Social Psychology, 42 (6), 1051-1068.

Quattrone, G. A., Jones, E. E. (1980). The perception of variability within in-groups and out-groups: Implications for the law of small numbers. Journal of Personality and Social Psychology, 38 (1), 141-152.

Raya-Bravo, I., Sánchez-Labella, I., y Durán, V. (2018). La construcción de los personajes protagonistas en las series de Netflix: el perfil del adolescente en 13 Reasons Why y en Atypical. Comunicación y Medios, 27 (37), 131-143. Doi:10.5354/0719-1529.2018.48631

Rentfrow P y Gosling S. (2007) The content and validity of music-genre stereotypes among college students. Psicology of music. 35 (2): 306-326.

Rentfrow, P. J. and Gosling, S. D. (2003) The Do-Re-Mi’s of Everyday Life: The Structure and Personality Correlates of Music Preferences, Journal of Personality and Social Psychology 84: 1236-1256.

Rentfrow, P. J., & Gosling, S. D. (2006). Message in a ballad - The role of music preferences in interpersonal perception. Psychological Science, 17(3), 236-242.

Rose, T. (1994) Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. Hanover, MA: Wesleyan University Press.

Ross, S. M. y Stein, L. E. (eds.) (2008). Teen Television: essays on programming and fandom. Jefferson: McFarland y Company Publishers.

Ryan, C. S., Judd, C. M., y Park, B. (1996). Effects of racial stereotypes on judgments of individuals: The moderating role of perceived group variability. Journal of Experimental Social Psychology, 32 (1), 71-103.

Shields, R. (1992) Spaces for the Subject of Consumption, in R. Shields (ed.) Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption, Routledge, London.

Sloboda, J.A., O’Neill, S.A. (2001). Emotions in everyday listening to music. In Juslin, P., Sloboda, J. (Eds.), Music and emotion: Theory and research (pp. 415–429). Oxford, England: Oxford University Press.

Tarrant, M. (2002). Adolescent peer groups and social identity. Social Development, 11(1), 110-123.

Tarrant, M., North, A. C., Edridge, M. D., Kirk, L. E., Smith, E. A. and Turner, R. E. (2001) Social Identity in Adolescence, Journal of Adolescence 24: 597-609.

Tarrant, M., North, A. C. and Hargreaves, D. J. (2000) ‘English and American Adolescents’ Reasons for Listening to Music’, Psychology of Music 28: 166-173.

Tarrant, M., North, A. C., & Hargreaves, D. J. (2001). Social categorization, self-esteem, and the estimated musical preferences of male adolescents. Journal of Social Psychology, 141(5), 565-581.

Tarrant, M., North, A. C., & Hargreaves, D. J. (2002). Youth identity and music. In R. A. R. MacDonald, D. J. Hargreaves & D. Miell (Eds.), Musical Identities (pp. 134-150). Oxford: Oxford University Press.

Van der Merwe, P. (1989) Origins of the popular style: the antecedents of twentieth-century popular music. Oxford: Oxford University Press

Van Eijck, K. (2001) Social Differentiation in Musical Taste Patterns, Social Forces 79: 1163-1184.

Vanbeselaere, N. (1991). The impact of ingroup and out-group homogeneity / heterogeneity upon intergroup relations. Basic and Applied Social Psychology, 12 (3), 291-301.

Voci, A. (2000). Perceived group variability and the salience of personnal and social identity. European Review of Social Psychology, 11, 177-221.

Wilder, D. A. (1986). Cognitive factors affecting the success of intergroup contact, in S. Worchel et W. Austin (Edit.), Psychology of intergroup relations, Chicago, Nelson-Hall, 49-66.

Zillmann, D. and Bhatia, A. (1989) Effects of Associating with Musical Genres on Heterosexual Attraction. Communication Research 16: 263-288.

Notas

1 . Encuesta exploratoria sobre «Música y generaciones» ha sido realizada por OBETS, con una muestra de 120 entrevistados, ámbito nacional y mediante entrevista con cuestionario en línea en los meses de septiembre y octubre de 2019. La muestra está equilibrada por género y edad, correspondiendo al diseño pretest del cuestionario.

2 . 69 Times Rock Music Made ‘Stranger Things’ Even Stranger | https://ultimateclassicrock.com/stranger-things-songs/?utm_source=tsmclip&utm_medium=referral

3 . Precisamente es la capacidad que la música tiene para asociar y connotar diferentes atributos la que es utilizada de forma intensiva en el mundo publicitario con la finalidad de enriquecer los significados culturales los productos. Esto es así tanto para productos alimenticios, perfumes, automóviles, alcanzando prácticamente a todos los mercados.

4 . El programa se encuentra disponible dentro de la plataforma Spotify. http://www.spotify-strangerthings.com/

5 . Descubre qué personaje de ‘Stranger Things’ eres según lo que escuchas. Noisey. 26 octubre 2017. Recuperado el 31 de julio de 2020. https://www.vice.com/es_latam/article/bj7mja/noisey-co-personajes-stranger-things-playlists-spotify