Revista Sistema Penal Crítico

ARTÍCULOS

Vol. 6, 2025

e32102

eISSN: 2697-0007

El poder punitivo en el estado constitucional: la crisis en el Estado Ecuatoriano

The Punitive Power in the Constitutional State: Crisis in Ecuadorian State

Rodrigo DURANGO-CORDERO

Instituto de Altos Estudios Nacionales y Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador rdurangocordero@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0003-4092-2360

https://doi.org/10.14201/rspc.32102

Artículo original sin previa publicación

Fecha de recepción: 02/09/2024

Fecha de aceptación: 11/03/2025

Resumen

En el Ecuador, y otros países de la región, se ha experimentado un aumento en los índices de criminalidad, en delitos de toda índole. La respuesta de los Estados es, usualmente, el aumento del poder punitivo del Estado a través de uso de las fuerzas militares, aumento de penas, aumento de conductas penalmente relevantes, etc. En un estado constitucional, como el ecuatoriano y varios otros, es necesario redescubrir el modelo penal que debe regir en un Estado de derecho y democrático. Está claro que el Estado tiene el deber y el derecho de garantizar su propia seguridad, pero no a costa del atropello de los derechos fundamentales, que constituyen el límite de toda actividad estatal y, particularmente, del poder punitivo. El modelo de Estado que exige un Estado de este tipo no puede ser otro que uno garantista y democrático, que limite el ejercicio de las facultades que tienen los agentes estatales para reprimir los delitos, con el fin de evitar masacres, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes que se justifican en el marco del combate a la delincuencia con mano dura.

Palabras clave: criminalidad; modelo garantista; modelo autoritario; principios; límites.

Abstract

In Ecuador, and other countries in the region, there has been an increase in crime rates, in very kind of crimes. The response of the States is, usually, the increase of the punitive power of the state through the use of military forces, increase of penalties, increase of criminally relevant behaviors, etc. In a constitutional state, like the Ecuadorian one and several others, it is necessary to rediscover the penal model that should govern in a state of law and democracy. It is clear that the state has the duty and the right to guarantee its own security but not at the cost of violating fundamental rights, which constitute the limit of all state activity and, particularly, punitive power. The state model that a state of this type requires cannot be other than a guaranteeing and democratic one, which limits the exercise of the powers that state agents have to repress crimes, in order to avoid massacres, torture, extrajudicial executions and other crimes that are justified within the framework of the fight against crime with a strong hand.

Keywords: criminality; guarantee model; authoritarian model; principles; limits.

SUMARIO. 1. Introducción. 2. El poder artificial de Leviatán. 3. Leviatán y su mayor poder: el control social. 3.1. Fundamentos del control social. 3.2. Control social informal. 3.3. El control social formal. 4. El poder punitivo estatal: fundamentos del derecho penal y sus límites. 4.1. La noción de poder punitivo. 4.2. El derecho penal objetivo y subjetivo como ejercicio y legitimación del poder punitivo. 5. Modelos penales y legitimidad del derecho penal. 5.1. Modelo garantista: la ley del más débil. 5.2. Modelo autoritario o de policía. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía. 7.1. Doctrina. 7.2. Legislación. 7.3. Jurisprudencia

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años, el Ecuador ha experimentado un incremento en los índices de inseguridad: mayores delitos contra la propiedad y homicidios intencionales, según lo revelan las propias cifras oficiales1. Este aumento es multifactorial, aunque no existe evidencia concluyente sobre las causas, es plausible suponer que, entre otras, están el incremento de la desigualdad económica, los mayores índices de pobreza e, incluso, una idea equivocada de que el éxito solo se mide desde su dimensión económica. En fin, cualquiera que sea la causa, los datos demuestran la premisa señalada.

La respuesta estatal ha sido, como era de esperarse, un crecimiento en la capacidad punitiva del Estado: mayores penas, menores beneficios penitenciarios, más conductas tipificadas como delitos, uso constante y casi permanente de estados de excepción y un largo etcétera. La ciudadanía, de igual forma, percibe el combate a la inseguridad como la necesidad de mayores controles policiales, presencia de las fuerzas militares y que se debe actuar con “mano dura”. No pretende este ensayo contestar cuál es la mejor medida que debe tomar el Estado para enfrentar esta ola delictiva, sino analizar cuál es el modelo penal que debe regir dentro de un Estado constitucional, como el ecuatoriano y muchos otros que así se denominan, o dicen denominarse al menos.

Para tal efecto, es necesario encontrar ‒tal vez redescubrir sea un término más acertado‒ las bases deontológicas del sistema penal dentro de un Estado constitucional; o, si se prefiere, las bases legitimadoras del derecho penal en tal modelo de Estado, que permita a la sociedad encontrar un equilibrio entre el deber del Estado de garantizar la seguridad de la ciudadanía y el modelo estatal por el que ha optado el Ecuador.

En primer lugar, este ensayo analizará la naturaleza jurídica y política del poder del Estado como uno de sus elementos constitutivos, sin el cual no existe la noción de gobierno. A continuación, se describirán los fundamentos del control social, del poder punitivo y sus límites. Finalmente, los contrastes de los modelos penales y la legitimidad del derecho penal.

2. EL PODER ARTIFICIAL DE LEVIATÁN

En la Biblia se describe a un monstruo marino, en forma de dragón o serpiente, una criatura temible que “de su boca salen hachones de fuego; centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama”2. Esta alegoría es utilizada por Thomas Hobbes para titular la que se considera la primera obra de filosofía política de la historia: Leviatán, o La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil (en el original en inglés: Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil), publicada en 1651. Para este autor, la multitud de seres humanos pactan transferir su poder de gobernarse en favor de otra persona o a una asamblea y esto genera el gran Leviatán, el Estado o dios mortal. Aparece un ser artificial, más robusto que uno natural, con más poder, que también es producto de la invención humana. Este pacto es irrevocable y el súbdito nada puede reclamar ni rebelarse, pues los actos que realiza se imputan al representado; es por ello que se ha dicho que su teoría legitima el absolutismo y se la ha bautizado como el contractualismo absolutista3.

Estas ideas sientan las bases de un modelo filosófico y deontológico que constituye el cimiento teórico del presente estudio. Pero veamos algo más sobre este ser artificial, esta realidad imaginaria que los seres humanos hemos creado para gobernantes y gobernados. El historiador Yuval Noah Harari, en su obra De animales a dioses, afirma que la historia de la humanidad puede dividirse en tres revoluciones: la cognitiva, la agrícola y la científica. Para nuestro estudio nos interesa la primera. La revolución cognitiva ocurrió hace unos setenta mil años, cuando el Homo sapiens se convierte en la única especie de humanos reinante en el planeta, hace unos cien mil años había seis especies.

Entre treinta y setenta mil años atrás, aparecen las primeras pruebas de religión, comercio y estratificación social dentro de los Homo sapiens4. Por ejemplo, el llamado León de Stadel en Alemania es una de las pruebas incontrovertibles de arte, religión y de la capacidad humana de imaginar cosas que no existen en la realidad5. Esta curiosa figura antropomorfa es una escultura de poco más de 30 cm de altura, realizada en marfil de mamut y datada entre 40.000 y 32.000 años de antigüedad, según los especialistas. La figura fue descubierta hecha pedazos en la cueva de Hohlenstein-Stadel, en el estado de Baden-Wurtemberg (Alemania), en el año 1939.

Las investigaciones revelan un cambio en el proceso cognitivo de los sapiens que constituyeron nuevas maneras de pensar y comunicarse y esto es lo que se conoce como revolución cognitiva, aunque se desconocen las verdaderas causas de este cambio. No obstante, todos los animales del planeta tienen formas de comunicación, la diferencia con el sapiens es su lenguaje flexible, puesto que le es posible combinar ilimitadamente sonidos y frases que tienen diferentes significados sobre la información del mundo que le rodea6. La evolución de este lenguaje le proporcionó una capacidad única de cooperación social que es la clave de su supervivencia y reproducción, sobre todo información fiable sobre en qué individuos pueden confiar y así alcanzar mayores niveles de cooperación más estrecha y depurada7. Quizás sea el origen de periodistas que informan para proteger a la sociedad de sujetos peligrosos.

Ahora, lo que hace especial a nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información, sino la de contar historias sobre cosas que no existen; de este modo, se crean los mitos, las leyendas, los dioses y las religiones, que aparecen con la revolución cognitiva. Estas ficciones, pues eso son ya que no las percibimos con nuestros sentidos en realidad, nos han permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente; es decir, creamos mitos comunes y esto permitió la cooperación en grandes números de individuos y es la razón por la cual el sapiens domina el globo8.

Al respecto, Harari utiliza el ejemplo de lo que denomina “La leyenda de Peugeot”, que resumimos de esta forma9: cualquier tipo de cooperación humana a gran escala se establece sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente, desde una tribu arcaica hasta un Estado moderno; estos últimos se sostienen en mitos nacionales comunes. Incluso, los sistemas judiciales se mantienen sobre mitos legales comunes, pues todos sus operadores creen en la ley, la justicia, los derechos humanos. Nada de esto existe en la realidad, solo en el imaginario colectivo de las personas.

Así, si consideramos a la compañía de automóviles francesa Peugeot S. A., advertimos que no existe en la realidad, es una ficción que los sistemas legales llaman persona jurídica, pero que puede adquirir derechos y obligaciones como un ser humano de carne y hueso. Es tan poderosa esta ficción que el fundador de esta compañía, Armand Peugeot, murió en 1915 y la empresa sigue viva y funcionando, salvo que se la liquide legalmente. Esta ficción existe porque ha existido un rito inventado por los seres humanos, en concreto los Parlamentos, un rito que se denomina constitución de una compañía. Si se cumple el proceso legal la compañía cobra vida en el imaginario colectivo y así opera como un ser humano real ‒con ciertas evidentes limitaciones‒, creada en una hoja de papel. Incluso, el símbolo de Peugeot tiene cierto parecido con el León de Stadel. En ocasiones, estas ficciones adquieren un poder inmenso gracias a las historias contadas dentro de esta red de narraciones que han cobrado fuerza a través de los milenios. Una de estas ficciones con enorme poder es, sin duda, el Estado; tal como lo advertía Hobbes.

Ciertamente, la Teoría del Estado no es el objeto de estudio de este trabajo; no obstante, es necesario hacer referencia a su concepto y elementos, entendidos como esta realidad imaginada, como este ente ficticio que solo existe en la mente humana, para luego abordar uno de esos elementos que resulta de interés para las ideas que desarrollamos y su relación con el ius puniendi.

Al definir al Estado, se han presentado multiplicidad de autores y una variedad de teorías, que no es pertinente revisarlas todas, sino esbozar un concepto a través de sus elementos; al cual lo llamaremos concepto dominante. Esta concepción prevalente define al Estado como una “comunidad de personas, asentada en un espacio físico claro y totalmente delimitado, intrínsecamente dotada de poder suficiente para organizarse y organizar la vida de todos sus elementos, proveerse de los medios necesarios para subsistir con independencia de todo poder extraño”10. De este concepto es posible extraer los elementos que componen el Estado contemporáneo: el elemento humano, el espacio físico o territorio y la autoridad, poder o gobierno. Sobre este último elemento se centrará el análisis que se propone a continuación, para luego revisar el llamado ius puniendi dentro de un Estado constitucional.

Para Max Weber, el poder en términos sociales es la probabilidad de imponer la propia voluntad en una relación social. Más aún, menciona que sociológicamente es un concepto amorfo, puesto que cualquier factor que implique la imposición de la voluntad de una persona sobre otra constituye un fragmento de poder en términos sociales11. El poder es la “capacidad de un individuo o grupo de individuos para tomar decisiones e imponerlas a los demás miembros de la sociedad, que las acatan y cumplen, mediante la adecuación de su comportamiento a esas decisiones”12. La idea de poder está relacionada con gobierno, de ahí que en varios textos de ciencia política se los encuentra incluso como sinónimos. El acatamiento de estas decisiones se debe a dos razones: por la fuerza o el convencimiento de la ciudadanía. En esta última, la población está convencida de que esta relación de subordinación entre gobernantes y gobernados es necesaria siempre que existan beneficios comunes, solo entonces es posible hablar de autoridad como vínculo moral entre estas partes13.

En este sentido, el Gobierno es entendido como un aparato de coacción y se lo percibe desde una doble dimensión: primera, como un hecho, ya que es una manifestación de la voluntad de quienes dirigen una sociedad determinada, ya se trate de un individuo, un grupo cerrado o abierto, una clase social o gobernantes en cumplimiento de la ley. Esto último es lo que ocurre en un Estado de derecho, en el cual el Derecho Público regula el funcionamiento del ejercicio del gobierno14. Segunda, aquella que considera la naturaleza de sus actuaciones, lo que el derecho constitucional llama actos de Estado, actos de gobierno, actos de administración, incluyen los actos legislativos y decisiones judiciales15.

Toda organización humana requiere un nivel de autoridad o de gobierno, desde una familia hasta las formas más complejas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el poder que se presenta en una organización cualquiera de aquella que posee el Estado? La respuesta está en la ciencia política, ya que el Derecho y la Política se dirigen hacia un mismo objeto de estudio: el poder; y es en este objeto donde radica la relación entre política y Derecho. Esta es una relación bidireccional, pues no solo se dirige de la política hacia el Derecho, sino que este influye en todas las relaciones políticas16. Lo afirmado tiene enorme relevancia dentro de un Estado de derecho o un Estado constitucional, en el cual toda actividad estatal está sometida al ordenamiento jurídico. Michelangelo Bovero sostiene que se trata de un binomio inescindible, de manera que “el poder es la materia o la sustancia fundamental del universo de entes que llamamos política”17.

Este poder puede ser ejercido por la fuerza y la arbitrariedad, ya que aquel es la “capacidad incesante de gobernar […] y existe la posibilidad de obrar o no legítimamente sobre sus destinatarios”18. Por ello, este poder debe ser organizado, controlado y limitado por el Derecho con el propósito de que sus decisiones sean legítimas. Es aquí donde radica la gran diferencia entre el poder que ejerce, por ejemplo, un padre o madre de familia al decidir el tipo de educación que desea para su descendencia de aquel que ejerce el Estado y sus órganos con poder público. Esta relación es tan estrecha que toda la dinámica política tiende a la conquista del poder de establecer la norma y fijar su contenido19. Adicionalmente, todas estas organizaciones humanas con cierto grado de autoridad o verticalizadas se rigen por reglas de diversa índole, como son las morales, las sociales, de cortesía, etc.; mas para el Estado, estas normas son producidas por el Derecho, aunque no se reduce solamente a la norma jurídica en sentido más lato.

El Derecho regula el poder del político, lo juridiza, al determinar quién (el titular), cómo (el procedimiento), cuándo (la oportunidad), por qué (la causa) y para qué (la finalidad) se va a ejercer. Además, la política buscará lograr el dominio de la facultad de dictar las normas que lo determinarán. Así, la relación es bilateral y recíproca, dado que el poder político establece la norma y esta determina el ejercicio del poder político a través de un instrumento fundamental: la Constitución. Por ello, es posible afirmar que el Derecho se encarga de organizar el poder político y lo estructura dentro del Estado20. Ahora, con el fin de evitar que este poder corrompa o que se torne en un poder absoluto, este debe ser controlado y limitado por el Derecho, pues solo así se contiene al poder artificial de esta realidad imaginada, de Leviatán.

Para lograr este objetivo, el sistema no puede ser otro que el constitucionalismo democrático, en el cual la Constitución organiza y limita el poder; sin dicha limitación no existe constitucionalismo, aunque exista una constitución, como ocurre en varias naciones que poseen este texto fundamental, pero los derechos individuales están restringidos, lo que lleva a la arbitrariedad y el despotismo. El monstruo Leviatán se hace aún más poderoso e invade esferas de la vida de los individuos. Por este motivo, Norberto Bobbio señalaba que los derechos humanos son el invento ético más importante en la historia de la humanidad y que “el constitucionalismo encuentra su completa expresión en las constituciones que establecen límites no solamente formales sino también materiales al poder político, bien representados por la barrera que los derechos fundamentales una vez reconocidos y protegidos jurídicamente elevan contra el intento y presunción del detentador del poder soberano”21.

En este sentido, la Constitución determina el sistema político basado en ideología, en ideas y valores dentro de una sociedad determinada. Karl Lowewenstein define el sistema político que se desarrolla en las Cartas Magnas como aquel que tiene “una sociedad estatal que vive bajo una ideología concreta política, sociopolítica, ética o religiosa a la cual corresponden unas determinadas instituciones destinadas a realizar dicha ideología dominante”22. Este autor, junto con otros, sostiene que el constitucionalismo solo puede ser aplicado en un sistema político democrático, en el cual el pueblo es titular del poder político y, a su vez, su destinatario, y señala cómo se debe ejercer, que es limitándolo, a la luz de las doctrinas liberales. En adición, el Derecho debe responder a la realidad, a los hechos sociales, no puede regir a sus espaldas; de modo que el sistema político debe evaluarse en el marco de tales hechos23.

Si una constitución describe a un Estado como democrático, representativo, electivo, responsable, etc., pero el poder es ejercido por un gobernante de facto, la realidad no responde a lo que indican los textos constitucionales como características de un Estado constitucional de derecho. Por lo tanto, la normatividad debe ajustarse a la realidad, no viceversa, guardando la observancia de la Constitución como norma jurídica de estricto cumplimiento.

Estos propósitos que esbozamos solo pueden ser conseguidos dentro de un modelo de Estado en el cual el ejercicio del poder se enmarque en el respeto a los derechos fundamentales. Ello implica una adecuada organización del poder y ‒diría que, sobre todo‒ un sistema de protección jurídica de tales derechos, el modelo que se requiere es el del Estado de derecho o el Estado constitucional. Solo con este tipo de Estado es posible contener a Leviatán y su brazo que puede aplastar a todos quienes están sometidos a su poder, precisamente porque su fin es limitarlo24.

Lo indicado está en relación con un elemento intrínseco al concepto de Estado: su finalidad. Como se ha advertido, esta realidad imaginada, este ser artificial que llamamos Estado, está dotado de poder para cumplir su finalidad, su propósito. Esta finalidad dependerá de la idea que tenga una sociedad sobre cuál debe ser dicho objetivo; y, desde esta perspectiva, esa idea es creada por la mente humana y es dinámica, según los valores que propugne esa sociedad y su pensamiento sobre cuál debe ser esa finalidad, de acuerdo con los factores sociales, culturales, religiosos, etc., en una época determinada. En realidad, de este fin deriva toda la actividad estatal que se encuentra organizada en la Constitución; si existe un Estado constitucional o de derecho y constituye su justificación, su para qué, su razón de ser. La forma en la que concebimos los valores más trascendentes dentro de una sociedad proviene de una idea: qué entendemos por justicia, para qué imaginamos un Estado, cuáles son nuestras prioridades como comunidad, etc. Lo anterior implica que el ser humano coopera a gran escala sobre la base de mitos o realidades imaginadas, como lo expusimos al hablar del ejemplo de la empresa Peugeot y que el Estado o las naciones son eso: mitos. El derecho también es una realidad creada por el ser humano, no existe en la realidad, es un mito; como los son los derechos humanos. Responden todos, eso sí, a una idea colectiva en una sociedad y momento determinado. Para comprender de mejor manera lo expuesto, es interesante revisar un ejemplo histórico.

Al hablar de los grandes niveles de cooperación del Homo sapiens, Harari afirma la tesis de cómo los mitos han ayudado a sostener imperios enteros. En el año 1776 a. C. Babilonia era la ciudad más grande del planeta, capital del mayor imperio conocido en ese entonces y con un millón de habitantes o súbditos. Se ubicaba en la mayoría del territorio de Mesopotamia; actuales Irak, Siria e Irán. El rey babilonio de mayor renombre es Hammurabi, sobre todo por haber promulgado el código que lleva su nombre. Este texto era una colección de leyes y decisiones judiciales que pretendían demostrar que Hammurabi era un rey justo, que buscaba un sistema legal uniforme para el Imperio y que su noción de justicia trascendiera por generaciones. Así ocurrió, puesto que la burocracia babilonia continuó transcribiéndolo y transmitiéndolo, incluso mucho después de la muerte de Hammurabi y la caída del Imperio. Por tal razón, este texto constituye un manual de cooperación de los antiguos babilonios y permite comprender cuál era el ideal de orden social y de justicia de esta civilización25.

Este texto implantó lo que se conoció como la ley del talión (Lex Talionis). Hammurabi era rey por mandato divino, designado por Anu, Enlil y Marduk “para que la justicia prevaleciera en la tierra, para abolir a los inicuos y a los malos, para impedir que los fuertes oprimieran a los débiles”. Su código estaba redactado en sentencias. Veamos unos ejemplos:

•Si un hombre vacía el ojo de otro hombre, se vaciará su ojo.

•Si rompe un hueso de otro hombre, se le romperá su hueso.

•Si un hombre arranca un diente a un igual, se le arrancará su diente.

•Si un constructor construye una casa para alguien, y no lo hace adecuadamente, y la casa se hunde y mata a su propietario, el constructor será ejecutado.

•Si mata al hijo del propietario de la casa, el hijo del constructor será ejecutado26.

Esta era la idea de justicia y orden del pueblo babilónico, durante cientos de años se transmitió esta idea y se la consideró como la forma en la cual una sociedad debía conducirse para lograr armonía y equilibrio para asegurar su supervivencia. Tal vez hoy nos parezca aberrante, pero tal era la idea de lo que debía hacerse con el fin de lograr los objetivos comunes de una sociedad; el Código de Hammurabi proclamó principios universales y eternos de justicia. Como vemos, responde a una idea de aquello que socialmente es justo y adecuado en un momento determinado.

Alrededor de tres mil quinientos años después, un grupo de representantes de las trece colonias británicas en Norteamérica, al considerar que el rey de Inglaterra era un tirano con los habitantes de esos territorios, se reunieron en la ciudad de Filadelfia y el 4 de julio de 1776 declararon que ya no eran más súbditos de la Corona inglesa. Proclamaban principios eternos y universales de justicia; y, aunque también invocaron a un poder divino, este era algo distinto al del rey babilónico, pues estos principios se plasmaron en un documento que llamaron la Declaración de Independencia, que reza: “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Se trataba de un texto que también pretendía perdurar por generaciones; lo cual, efectivamente, ha ocurrido. No interesan a este estudio los análisis históricos, sociológicos o antropológicos que sea posible realizar sobre la distinción en ambos textos, lo que interesa al presente trabajo es demostrar como las ideas de justicia y de orden son mutables y son creaciones de la imaginación humana, así como lo es el poder del Estado y su finalidad. Según las ideas de las sociedades en el tiempo, esta finalidad variará y diferenciará de lo que antes era justo y correcto, con lo injusto y aberrante. Actualmente, más de trescientos millones de estadounidenses consideran que este manual de cooperación ‒la Declaración de Independencia‒ es la forma correcta y justa de convivencia y cómo debe conducirse la sociedad para la consecución de sus objetivos y su supervivencia. Efectivamente, sobre la base de un mito que solo existe en la mente humana. No obstante, este mito es poderoso.

La Independencia de los Estados Unidos fue el hecho histórico que dio origen al constitucionalismo, una nueva forma de concebir el Estado, sobre la base de las ideas contractualistas de Rousseau, Locke y antes el Leviatán de Hobbes. El Estado, entonces, solo se justifica si cumple su finalidad, la cual no puede ser otra que servir a la persona humana y promover el bien común27. Esta protección a la persona humana solo se puede lograr a través del respeto, la garantía y la promoción de sus derechos fundamentales, tal como lo afirma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los derechos fundamentales son aquellas “cualidades o valores esenciales y permanentes del ser humano que son objeto de protección jurídica”28. En consecuencia, es el Estado el que debe crear ese sistema de protección jurídica para que se asegure esa tríada, de modo que esos valores esenciales sean efectivamente tutelados.

Este propósito, para el cual el Estado ejerce su poder, encuentra base jurídica en el derecho internacional de los derechos humanos y en la legislación doméstica. El art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “los Estados parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene una norma similar en el párrafo 1 de su segundo artículo. Por su parte, la Convención Europea sobre Derechos Humanos establece en su primer artículo la obligación de asegurar ‒shall secure‒ los derechos fundamentales para todos los Estados que forman parte de este tratado internacional. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 2.1 la obligación para los Estados parte de respetar y asegurar los derechos del niño; además de comprometerlos a respetar y hacer respetar las normas y reglas del Derecho humanitario, de conformidad con el artículo 38.1 de este convenio.

En el derecho ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “CRE”), en su artículo 3.1, establece que uno de los deberes primordiales del Estado es asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, disposición que encuentra correlación con aquella contenida en el artículo 11.9 de la Carta Magna al consagrar que “el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. Igualmente, la Constitución española contiene disposiciones similares que permiten concluir una finalidad parecida para el Estado español29. De la lectura de estas disposiciones, se infiere que el ejercicio de la actividad estatal o del poder público encuentra sus límites en el respeto a los derechos humanos. El Estado debe abstenerse de realizar actos que vulneren estos derechos y, si es necesario interferir en esta esfera, solo puede hacerlo de forma muy restringida y limitada, de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales o las constituciones respectivas30.

3. LEVIATÁN Y SU MAYOR PODER: EL CONTROL SOCIAL

3.1. Fundamentos del control social

El poder artificial que le ha sido conferido al Estado o Leviatán, a través del contractualismo social, representa una cesión de libertad que la ciudadanía realiza en favor de este ser artificial superpoderoso con el objetivo de que cumpla los fines para los cuales ha sido concebido. Ciertamente, es un poder artificial cuyo ejercicio práctico puede aplastar la dignidad de las personas, como en efecto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. De entre todas las facultades que le otorga este poder a Leviatán, sin duda, la más fuerte e invasiva en la dignidad de las personas es la facultad de castigar, conocida como el ius puniendi estatal, la cual tiene su máxima expresión en la atribución que el pueblo le ha conferido para privar de la libertad a los seres humanos.

En este sentido, la sociedad ha creado instituciones de control social para evitar el caos y lograr una convivencia pacífica, que constituye uno de los fines del Estado. Es posible encontrar algunas tan primigenias como la misma familia o la religión en algunos casos. Los Estados han visto la necesidad de realizar esta función de control social con el fin de garantizar su propia seguridad y evitar el caos, aunque no siempre sea la mejor manera ni se utilicen los medios más adecuados para lograrlo. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la seguridad de las personas que habitan en su territorio se encuentra amenazada por situaciones de violencia”31. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ponderado que “está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico”. Desde esta perspectiva, el Estado moderno es una institución de dominación territorial que se convirtió en un mecanismo legitimado de obediencia de los ciudadanos hacia el Estado en la medida en que este representa un tipo de autoridad política que, a través del uso de la fuerza y de mecanismos de control, garantizará un orden social32.

Con el fin de ejercer este control social, existen dos mecanismos de operación: el uno de acción y el otro de reacción. El primero se refiere a prevenir ciertas conductas mediante valores y normas de conducta que se imponen en una sociedad determinada y que los individuos deben observar. El segundo surge cuando se realizan conductas que rompen el orden social establecido y trata de combatirlas33. Por lo tanto, el control social se fundamenta en dos pilares: el uno, qué conductas se aceptan socialmente dentro del marco legal de un país; y, el segundo, cómo la sociedad responde cuando se cometen conductas que considera reprochables y que alteran ese orden social. Al respecto de este control social, se identifican dos tipos: el informal y el formal.

3.2. Control social informal

El control social informal comprende todos los mecanismos y prácticas que se realizan de manera ordinaria y cotidiana; los cuales, en cierta forma, provocan presión social para que las acciones de los individuos no perviertan el orden constituido34. Adicionalmente, es posible verificar que los agentes de control informal inician la socialización en edades tempranas del individuo y se perfecciona según maduran y se integran a la sociedad35. Este proceso se deriva, en primer término, de los grupos más cercanos que tiene un individuo y se denominan grupos primarios. Por ejemplo, en estas asociaciones se encuentra la familia, en cuyo seno se deberían construir valores, normas, hábitos, etc. Así, también es posible encontrar los grupos referencia, en los cuales los individuos se sienten identificados y se imitan comportamientos, valores, etc. Además, están los grupos secundarios, que son de carácter instrumental y están comprometidos con una meta colectiva, como son los grupos de trabajo. En definitiva, el control informal lo conforman todas las medidas que no están institucionalizadas y abarcan normas morales, la educación, los valores que, si bien no están dentro de un esquema formal de normas o leyes, llegan a convertirse en hábitos y valores36.

3.3. El control social formal

Para efectos del presente estudio, este tipo de control es de interés primordial, pues este es el que deriva del poder coactivo del Estado ‒al que ya hicimos referencia líneas arriba‒ y de este, además, surgen las agencias de control. La particularidad es la relación que existe entre este poder y el Derecho. La sociedad está conformada por un vasto número de personas, entre ellas se producen diferentes tipos de relaciones que deben ser reguladas a través de normas de conducta37. Algunas de estas relaciones pueden llegar a influir en la consecución de los fines de esa sociedad y son estas las que tienen especial atención por dicha comunidad de personas.

En el marco de estas reglas de conducta que emanan del Derecho aparece el control social formal, como mecanismo de respuesta a los quebrantamientos de dichas reglas a través de la actuación de varias agencias estatales que tienen a su cargo el uso de la fuerza. Este marco legal es el que determina qué conductas son aceptables y cuáles no para mantener ese orden social. Adicionalmente, este mismo orden determina cómo el Estado o la sociedad contestan a esas conductas inaceptables por contravenir el orden social. En conclusión, el control social formal se refiere a crear procesos públicos y delegar a instituciones para mantener el orden. Tiene funciones importantes, como definir las acciones de las personas en conflictos. Incluye organismos regulados por leyes, que buscan restaurar el orden social38.

4. EL PODER PUNITIVO ESTATAL: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Y SUS LÍMITES

4.1. La noción de poder punitivo

Dentro de las conductas que alteran ese orden social existe un tipo que revisten mayor gravedad: aquellas que generan miedo y violencia en la población, a estas las llamamos infracciones penales, crímenes o delitos. La pregunta que surge de inmediato: ¿Qué hace la sociedad con una persona que ha quebrantado de este modo el orden establecido? En estos casos, cuando una persona comete un crimen, el control social informal no resultaría adecuado para responder, pues sería como una simple reprimenda de un padre hacia su hijo39.

Así pues, aparece el sistema formal al que se ha hecho referencia anteriormente, mediante un régimen de represión y castigo que priva a un ciudadano de ciertos derechos que, en condiciones normales, gozaría de inmunidad para una intromisión semejante en su goce y ejercicio por parte de la autoridad estatal. Tal injerencia en sus derechos tiene su base en la noción de controlar las conductas de los individuos en sociedad y evitar estos comportamientos desviados. En este sentido, “elementos comunes a todas las formas de control social son la infracción o quebrantamiento de una norma, la reacción a ese quebrantamiento en forma de sanción y la forma o procedimiento a través del cual se constata el quebrantamiento y se impone la sanción”40.

Con el fin de lograr este objetivo, en el marco del poder artificial conferido al Estado, la mayor potestad es, sin duda, la punitiva. A dicha facultad la podemos entender como un poder de naturaleza política dirigido intencionalmente a sancionar conductas tipificadas como delitos, contravenciones o infracciones administrativas, cuya titularidad corresponde al Estado en defensa de la sociedad41. Como se ha manifestado, este poder proviene y se regula dentro de un marco normativo, es decir, a través de las reglas de derecho que el propio Estado emite; es entonces que aparece el derecho penal o el derecho sancionador que se verifica también en otros ámbitos, como el administrativo.

Al derecho penal se lo concibe como aquel conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el poder sancionador y preventivo del Estado, establece el concepto de delito y de la responsabilidad del sujeto, como presupuesto de la acción estatal, asociando a la infracción de la norma una pena o sanción42. Este poder se contiene y racionaliza a través del derecho penal y del derecho administrativo sancionador, aunque a este último no se referirá este trabajo43. Como se ha mencionado, el derecho penal es un instrumento de control social correspondiente a la última instancia del denominado por Parsons “aparato de imposición”, por medio del cual se persigue un fin genérico de protección, primordialmente de bienes jurídicos, pero también de la vigencia del ordenamiento jurídico, y un fin “garantístico de protección del ciudadano frente a la violencia estatal”44.

Esta manifestación del ius puniendi puede ser entendida en tres sentidos diferentes: como poder punitivo, como derecho objetivo y como dogmática penal; es decir, “una parte del ordenamiento jurídico que regula dos instituciones: una conducta humana, el delito, y una consecuencia jurídica, la pena”45. Como poder punitivo, a propósito de esta investigación, “es la capacidad que tiene el Estado de configurar como delitos determinados comportamientos y de imponerles una pena o una medida de seguridad”46. En esta perspectiva, este tipo de poder otorgado a Leviatán por la misma comunidad de personas que conforman el Estado, a través del contrato social, es la más alta expresión de la violencia institucional.

Acerca de esta violencia institucional, se había señalado que existen hechos que producen temor y violencia, que constituyen estas infracciones penales, conductas como robo, asesinato, extorsión, rebelión, terrorismo; y, al hablar de derecho penal, sin duda hablamos de hechos violentos. No obstante, la respuesta del derecho penal también es violenta: cárcel, internamientos psiquiátricos, suspensiones e inhabilitaciones de derechos47. En otras palabras, el derecho penal es violencia tanto en las conductas sancionadas como en su respuesta a dichos comportamientos; aunque el control social es violento se trata de una violencia formalizada, pues proviene del Estado y se realiza a la luz de un marco normativo previamente establecido48.

4.2. El derecho penal objetivo y subjetivo como ejercicio y legitimación del poder punitivo

Este control social formal, que constituye el derecho penal, se regula a través de dos formas de entender esta rama jurídica: el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. En términos simples, el primero se refiere al conjunto de normas que establecen las conductas prohibidas y las consecuencias de su incumplimiento, que pueden incluir penas o medidas de seguridad. Así lo definía Franz Von Liszt en el siglo XIX: "Derecho penal es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima consecuencia"49. De tal concepto se desprende que la estructura básica de una norma jurídica penal es el supuesto de hecho (delito) y la consecuencia jurídica (sanción, pena, medida de seguridad). Adicionalmente, constituye un mandato o una prohibición que contiene dos preceptos distintos: el uno dirigido al ciudadano, que le impide actuar de una forma determinada; y el otro, que se dirige al juez que aplica la consecuencia jurídica cuando ocurra el supuesto de hecho50. Por ejemplo, el art. 144 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (en adelante “COIP”) establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. Por consiguiente, la norma jurídica penal se refiere a aquella parte de la conducta humana que más gravemente atenta contra el orden social y la convivencia pacífica; y a la respuesta más dura y eficaz de la que dispone el orden jurídico: la pena o el poder punitivo estatal.

Por su parte, el derecho penal subjetivo suele referirse a la legitimidad del ius puniendi. Ciertamente, si bien las teorías abolicionistas del derecho penal se acercan más a la utopía, es necesario realizar teorías críticas sobre dicha legitimidad; puesto que la evidencia histórica nos revela las injusticias estructurales y el atropello a los derechos fundamentales cuando este poder excede su propio marco normativo, en especial el constitucional. El Estado es, en este sentido, quien crea la ley penal, a través del órgano legislativo; y la aplicación de dicha norma en el caso concreto, de la que se encargan las autoridades judiciales. Al respecto, es necesario que se ahonde un poco más.

Eugenio Zaffaroni, en su obra La cuestión criminal, ilustra el ejercicio del poder del Estado al pretender resolver conflictos, al indicar que interviene de dos formas: la una, cuando evita un daño que se puede ocasionar por cualquier motivo, como si una pared está por caer se la demuele o si un agente de policía detiene a una persona que persigue a otra con un arma. A este tipo de intervención la llamamos coerción directa, la cual forma parte del derecho administrativo. La otra forma de coerción es aquella que repara o restituye cuando se ocasiona un daño, propia del derecho civil. Estas dos formas de coerción resuelven conflictos, pues la una lo evita y la otra lo repara. No obstante, el poder punitivo es diferente y aparece mucho después en la historia de la humanidad; el cual consiste en una especie de confiscación del papel de la víctima, pues aparece un ser (Leviatán) que dice que el lesionado es él, pues lo que se ha violado, en última instancia, es su autoridad. Desde este punto de vista, la víctima queda relegada, casi en un plano de inexistencia, pues en el modelo punitivista clásico queda excluida de la decisión que toma la autoridad51.

Este autor utiliza el siguiente ejemplo: un niño arroja una piedra contra la ventana de su escuela y la rompe. La dirección de la escuela podría llamar a un psicopedagogo para conocer qué ocurre con el menor; también podría llamar a su padre para que instale un nuevo vidrio; o bien, podría conversar con el pequeño para conocer por qué actuó de esa manera. Zaffaroni llama a estos modelos no punitivos: terapéutico, reparador y conciliador. El dato interesante es que estos tres modelos se pueden aplicar simultáneamente pues no se excluyen. Por otro lado, podría ocurrir que la dirección de la escuela manifieste que lo que se ha violado es su autoridad, sus normas y aplica el modelo punitivo y expulsa al niño de la institución. En este caso, ninguno de los tres se aplicaría, el modelo punitivo es excluyente y refuerza la autoridad de quien la ostenta. Empero el conflicto no se soluciona en la práctica, ya que no es un asunto que le concierne al poder punitivo, dado que se trata de una decisión vertical y jerarquizada. En efecto, en el caso planteado, el vidrio quedaría sin repararse. Ahora, queda por determinar qué hace este modelo con el menor que ha infringido la norma y que ha sido expulsado.

En realidad, el modelo punitivo no es inherente a la humanidad, de hecho, es reciente y aparece cuando nuestras sociedades comienzan a jerarquizarse. El modelo reparador es lo contrario, dado que es horizontal; es decir, entre las partes. El punitivo es corporativista, jerarquizador y vertical, esto trae consigo importantes consecuencias sociales porque con este modelo aparecen las clases, las castas y requieren de una estructura militar.

Un ejemplo de una sociedad que fue altamente jerarquizada es el Imperio romano, la cual apuntaló su expansión y conquista gracias al poder punitivo. La sociedad germana, que surgió posteriormente, resolvía sus conflictos sin castigar al responsable, sino que buscó formas de reparar a la persona agredida: se le entregaba un animal, un metal o algún objeto. Más tarde, durante los siglos doce y trece, los Estados europeos recordaron que resultaba un buen negocio castigar y así reforzar su autoridad, de modo que el poder punitivo resurgió para quedarse definitivamente en nuestras sociedades. Los discursos medievales de legitimación de este poder permanecen casi inalterados hasta ahora y sus excesos han llevado a masacres y a engrosar las estadísticas de los cadáveres que han producido el sistema penal y su poder de castigar, por ser un hecho violento que responde a la violencia. Incluso, el poder punitivo facilitó la conquista europea en América o el tráfico de esclavos desde el África al constituirse en un instrumento de verticalización social. Por ello, en el prólogo de la obra que revisamos, Gianni Vatimo afirma que es necesario combinar la inevitabilidad de la justicia penal ‒aquella que es justa e igualitaria y no solo favorece a ricos y poderosos‒ con el reconocimiento de la violencia insuperable que caracteriza a la imposición de una pena52. En este marco deontológico, el sistema penal ha buscado enemigos desde su inicio y así justificar su brutalidad: herejes, mujeres, personas extranjeras, etc. Es por esta razón que el poder represivo debe ser ejercido con cautela y prudencia; vale decir, con límites.

A pesar de esa montaña de cadáveres, el poder punitivo no desaparecerá ni tampoco el derecho penal ‒sería utópico pensarlo‒. No obstante, debe ser contenido, normado, regulado y limitado para evitar las atrocidades que ha vivido la humanidad. Así, la función del derecho penal, bajo un sistema democrático, no corresponden tanto las ideas funcionalistas o de defensa social respecto del delincuente, sino que es la de prevenir delitos y evitar que las personas sometidas a su control padezcan de daños mayores que el delito cometido. Zaffaroni sostiene que este marco teórico debe ser visto con tres elementos: las aguas contaminadas, diques y una isla53. Las aguas contaminadas se encuentran en un nivel superior y las limpias en uno inferior, de manera que si se desbordan arrasarían con la isla y desparecería. Las aguas contaminadas constituyen este poder punitivo en exceso, el que ataca y provoca masacres. Las aguas del nivel más bajo y nuestra isla son el Estado constitucional de derecho. Los diques permiten el paso de esas aguas contaminadas de forma controlada para evitar que, producto de la presión que ejercen, rompan los diques y destruyan toda la isla. Su misión es filtrar y permitir que la medida justa entre a las aguas inferiores, estos diques son el derecho penal y su poder de contención que se verifica a través de principios y garantías54.

Esta concepción filosófica es posible encontrarla en el primer artículo del COIP al establecer su finalidad: normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas55. Es pues, dentro de esta concepción, que surgen los principios que configuran el derecho penal; lo contienen, limitan y, a la vez, lo legitiman. Es conveniente revisar algunos de ellos y que han sido incorporados por las legislaciones ecuatoriana, española y de otros sistemas jurídicos, que han dado forma a los modelos penales que a continuación se proponen.

5. MODELOS PENALES Y LEGITIMIDAD DEL DERECHO PENAL

Si se pretende conocer o establecer la función de la norma penal, esta no puede ser desconectada de un determinado sistema social, político, económico y jurídico de convivencia. En este sentido, un Estado que no respete los derechos y libertades del ser humano, de tipo totalitario o absoluto, fomenta o reproduce un derecho penal represivo y opresor que sostenga ese modelo de Estado. En cambio, un Estado democrático busca un derecho penal respetuoso de la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas. De esta manera, es posible verificar dos modelos penales claramente confrontados y opuestos, aunque se confunden fácilmente en una sociedad, en su constante búsqueda de la convivencia pacífica y armónica de sus miembros; en particular, en aquellas donde se percibe o aprecia un aumento de los índices de criminalidad. Igualmente, es sobre este fundamento en el cual el derecho penal encuentra sus bases legitimadoras, tanto intrínseca como extrínsecamente. El modelo exclusivamente represivo y opresor es llamado autoritario o de policía; y a aquel que corresponde a un Estado democrático, lo llamaremos democrático o garantista. Para esta distinción y análisis, seguiremos la doctrina de dos autores: Luigi Ferrajoli y Eugenio Raúl Zaffaroni.

No obstante, previo a tal discusión, conviene destacar que el célebre jurista italiano Francesco Carrara ha puesto en la base de la ciencia penal tres grandes temas que tienen como propósito frenar las aberraciones de la autoridad en cuanto al delito, la pena y el proceso, que denomina los momentos de la técnica punitiva; y, cualquiera que sea esta y su modelo normativo y epistemológico, implica restricciones y constricciones a quienes cometen ‒o se sospecha que las han cometido‒ estas conductas penalmente relevantes y también se dirigen a quienes no las perpetran en procura de evitar que se realicen dichas conductas56.

El primero se refiere a definir cuáles son las conductas que se consideran prohibidas por el derecho penal, de manera que constituyen restricciones a la libertad de los individuos. El segundo tiene relación con la coactividad como característica básica del derecho penal al someter a juicio a una persona sospechosa de haber cometido un delito. El tercero consiste en cómo se reprime o qué tipo de sanción o castigo merece esta persona si es culpable de la conducta desviada. Sobre estos momentos la literatura es abundante y cómo se respondan a estas preguntas: qué es delito, cuánto debe castigarse y cómo se logra determinar responsabilidades, depende del tipo de modelo penal que una sociedad escoge, según lo anotamos líneas arriba.

En primer lugar, si hablamos de un modelo garantista dentro de un Estado constitucional que tiene como régimen el constitucionalismo social y democrático, que lo describimos en la primera parte de este trabajo, este debe ser regido por principios constitucionales. El maestro Zaffaroni afirma que estos principios son como los criterios de construcción de una casa, estos son necesarios tanto para la elaboración de los planos como para la construcción misma57. Este autor sostiene que los arquitectos no pueden violar ciertas regulaciones por más creatividad que quieran imponer a sus obras. No pueden, por ejemplo, colocar la puerta de entrada de la casa por el baño o un aula dentro de un sótano. Los planos se relacionan con un criterio espacial y de funcionalidad del espacio, son un medio para alcanzar un fin. En igual sentido, la Constitución determina los fines y el derecho o modelo penal que es el camino o medio para alcanzar dichos fines. Por tanto, esta disciplina jurídica no puede vulnerar los fines, los límites y la misma configuración constitucional. Si el modelo se aleja de tales principios será autoritario o de policía y si se acerca más será un modelo garantista.

5.1. Modelo garantista: la ley del más débil

Luigi Ferrajoli argumenta que un sistema de derecho garantista se basa en la subordinación estricta de la Constitución y la ley sobre todos los poderes, con el fin de proteger los derechos consagrados en las constituciones. Bajo este enfoque, se justifica la existencia del derecho penal para regular y minimizar la violencia punitiva, estableciendo un límite en el uso del poder y el monopolio de la fuerza. Las garantías constitucionales evitan que el derecho penal se aplique de forma arbitraria58.

Si se ha ponderado que un sistema garantista es aquel que se rige por principios, es preciso conocer qué significa o qué debemos entender como tales, en contraste con las reglas jurídicas. Robert Alexy define los principios como mandatos de optimización y las reglas son mandatos definitivos. Los principios deben ser cumplidos dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas, en tanto que las reglas se cumplen o no. Si una regla es válida debe hacerse exactamente lo que exige, ni más ni menos. Alexy habla sobre los derechos como un “haz de posibilidades”. Consecuentemente, las reglas contienen determinaciones acerca de lo fáctica y jurídicamente posible59.

En un Estado constitucional, los derechos humanos son principios como la libertad, la igualdad y la vida digna, reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales. Por ejemplo, el principio del debido proceso, que garantiza este derecho en cualquier proceso que determine derechos y obligaciones. Esta disposición busca asegurar un proceso justo y equitativo no solo en procesos judiciales, sino también en procesos administrativos como en escuelas o empresas. El principio del debido proceso puede ser fortalecido mediante la implementación de la oralidad, que la policía dependa de la Fiscalía para investigaciones procesales, la reducción de penas y alternativas más adecuadas, entre otras medidas. Un principio es flexible y se adapta a los cambios sociales, culturales y políticos para lograr sus objetivos.

En su obra Derecho y Razón: teoría del garantismo penal, Luigi Ferrajoli presenta un esquema de principios que legitiman el sistema penal en un Estado constitucional democrático. Estos principios se relacionan con la técnica punitiva en diferentes momentos. La investigación se basa en esta teoría, pero también se recurre a otros autores para enriquecer los principios constitucionales que guían el sistema penal. Ferrajoli también aporta su visión sobre los derechos fundamentales que sustentan otras teorías en el campo, justificando así el modelo penal.

El profesor Ferrajoli considera que el derecho es la garantía de los más débiles frente a los más fuertes, ya que impone límites al poder público60. En el Estado constitucional de derecho, la legalidad positiva ha evolucionado y está condicionada por vínculos jurídicos formales y sustanciales61. El derecho se concibe como un sistema de garantías que regula tanto la producción de normas como sus contenidos sustanciales, vinculándolos a principios y valores constitucionales a través de técnicas de garantías62. Los derechos fundamentales y sus principios axiológicos juegan un papel crucial en este esquema normativo y político, dotándolo de coherencia con la Constitución. Se distinguen derechos de libertad, con límites negativos en cuanto a la no intervención estatal, y derechos sociales, con vínculos positivos que implican acciones por parte de los poderes públicos para su satisfacción63. En este contexto, los derechos fundamentales se definen como aquellos derechos subjetivos universales que corresponden a todos los seres humanos como personas, ciudadanos o personas con capacidad legal64.

Ferrajoli analiza el concepto de derecho subjetivo en relación con las garantías en materia penal, dentro de su teoría de la democracia garantista. Según Norberto Bobbio, el poder y el derecho son dos caras de una misma moneda, siendo el poder una condición política fundamental y el derecho una vía de acceso a cuestiones como la legalidad y la legitimidad65. Ferrajoli ve la democracia como un sistema de límites al poder, en el cual los derechos fundamentales juegan un papel crucial66. Este enfoque ha tenido un gran impacto en América Latina, España e Italia, reflejándose en reformas constitucionales que buscan combatir la corrupción y promover la transparencia y los derechos humanos. La premisa básica de esta teoría es la protección de los derechos fundamentales como base política y legal, reconociendo la tensión entre el poder estatal y los derechos individuales.

El Estado constitucional democrático se basa en un nuevo paradigma legal que se centra en la constitucionalidad, dando importancia a las relaciones entre derechos y garantías. Los derechos fundamentales generan expectativas positivas o negativas que corresponden a obligaciones o prohibiciones. Las obligaciones y prohibiciones se llaman garantías primarias y secundarias, respectivamente. Los derechos fundamentales son vínculos y límites para los poderes públicos, siendo el fundamento de su legitimidad67. Un derecho solo es verdadero si está garantizado, lo que forma la base del modelo garantista. Es incorrecto confundir derechos y garantías, lo que socavaría dos logros del constitucionalismo68. Las garantías son herramientas de defensa y justiciabilidad que legitiman nuestros ordenamientos jurídicos69.

Un derecho solo es verdadero si está garantizado, incluso si está consagrado en la Constitución. Esta idea forma la base de la teoría del garantismo, que defiende la distinción entre derechos y garantías. El garantismo asegura la internacionalización de los derechos humanos y la constitucionalización de los derechos sociales70. Estas garantías son herramientas para proteger los derechos subjetivos y reducir la brecha entre la realidad y la normatividad. La garantía primaria reconoce el derecho a la libertad personal, mientras que la secundaria prohíbe la privación de la libertad sin orden judicial. Estas garantías son fundamentales en un sistema constitucional democrático y deben ser aplicadas en todos los aspectos de la vida pública y privada. En resumen, el garantismo refuerza la idea de que los derechos deben proteger a los más vulnerables, volviendo a los principios originales del constitucionalismo71.

Ferrajoli establece un modelo garantista en el derecho penal basado en principios constitucionales, en contraposición a modelos autoritarios. Este modelo se construye sobre axiomas relacionados con la pena, el delito y el proceso, y se aleja de las concepciones autoritarias presentes en algunas escuelas jurídicas. Aunque se inspira en doctrinas liberales, Ferrajoli reconoce que estas pueden variar en cuanto al derecho penal. Por ejemplo, las teorías de Cesare Beccaria y Francesco Carrara defienden la pena como mínima aflicción necesaria, mientras que otras doctrinas buscan la máxima seguridad a través de la prevención especial o la defensa social72. A pesar de que ciertos principios garantistas puedan usarse en esquemas autoritarios, Ferrajoli aboga por limitar el poder estatal a través de la estricta legalidad.

Los principios garantistas buscan la racionalidad y la confiabilidad en la identificación de la desviación penal y en el juicio, limitando la potestad punitiva y protegiendo a la persona de la arbitrariedad. Estos principios incluyen la definición legislativa del delito y su comprobación jurisdiccional, formando garantías penales y procesales que fundamentan el sistema punitivo. Están relacionados con los momentos del derecho penal y se resumen en la Tabla 173:

Tabla 1. Principios garantistas

Categoría |

Principio |

Enunciado |

No. |

Pena |

Retributividad |

Si no hay delito, no hay pena |

1 |

Mera y estricta legalidad |

Si no hay ley, no hay delito |

2 |

|

Necesidad |

Si no hay necesidad, no hay ley |

3 |

|

Delito |

Lesividad |

Si no hay ofensa, no hay necesidad |

4 |

Materialidad |

Si no hay acción, no hay ofensa |

5 |

|

Culpabilidad |

Si no hay culpa, no hay acción |

6 |

|

Proceso |

Jurisdiccionalidad |

Si no hay juicio, no hay culpa |

7 |

Acusatorio |

Si no hay acusación, no hay juicio |

8 |

|

Probatorio |

Si no hay prueba, no hay acusación |

9 |

|

Contradictorio |

Si no hay defensa, no hay prueba |

10 |

Nota. Esta tabla muestra como se relacionan los principios garantistas con los momentos del derecho penal.

El maestro Zaffaroni presenta ciertos principios de su modelo penal-garantista que coinciden con los de Ferrajoli74. Estos principios se agrupan en diferentes categorías:

I.Principios derivados de la exigencia de legalidad, como la legalidad formal, la estricta legalidad, la irretroactividad, la máxima taxatividad legal e interpretativa y el respeto histórico al ámbito de lo prohibido.

II.Principios contra disfuncionalidades en los derechos humanos, como la lesividad, la humanidad, la trascendencia mínima, la prohibición de la doble punición, la buena fe y el pro homine.

III.Principios derivados de la organización republicana de gobierno, como el agotamiento material, la prohibición de la grosera criminalización, la superioridad ética del Estado, el saneamiento genealógico y la culpabilidad. Estos principios buscan garantizar un sistema penal que respete los derechos fundamentales de las personas y evite abusos por parte del Estado.

Finalmente, es oportuno enunciar los principios que recoge el COIP del Ecuador. En el artículo 4 se consagra el principio de dignidad humana y de titularidad de derechos. En el artículo 5, los siguientes: legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia, igualdad, impugnación procesal, prohibición de empeorar la situación del procesado, prohibición de autoincriminación, prohibición de doble juzgamiento, intimidad, oralidad, concentración, contradicción, impulso procesal, publicidad, inmediación, motivación, imparcialidad, privacidad y confidencialidad y objetividad, dirección judicial del proceso.

5.2. Modelo autoritario o de policía

El modelo penal autoritario, de larga tradición, se opone al modelo garantista basado en principios más recientes. Este modelo niega los principios constitucionales que limitan y fundamentan el derecho penal, favoreciendo un Estado totalitario o antidemocrático. A pesar de la denominación de un Estado democrático de derecho en la Constitución, la realidad muestra un Estado más cercano a uno de policía. En un Estado de policía, el Gobierno ejerce una fuerte represión y control sobre la población, generando una constante tensión entre el Estado de derecho y el de policía, incluso en sistemas democráticos. Cuanto más poder punitivo tenga un Estado, más se alejará del Estado de derecho, favoreciendo la arbitrariedad en la criminalización y vigilancia de los gobernantes75.

El autoritarismo en materia penal se ve reflejado en los Estados de policía antimodernos y los revolucionarios, según Zaffaroni76. Un ejemplo destacado es el Estado nacionalsocialista alemán en el siglo XX, donde la pena se utilizaba como defensa del pueblo. Se eliminó el principio de legalidad en 1935, permitiendo el uso de la analogía77. El Estado implementó medidas restrictivas contra la delincuencia común, como la negación de derechos personales frente al Estado y la penalización de conductas sin daño real. También hubo diferencias en las penas, con fusilamientos para militares y horca para delitos políticos. Se introdujeron la esterilización y la castración como medidas de seguridad en 1933. Este ejemplo ilustra cómo el autoritarismo penal exacerba la potestad punitiva del Estado.

Los Estados revolucionarios surgidos de las revoluciones del proletariado-campesinado para transitar hacia el socialismo han sido caracterizados por su autoritarismo y su modelo penal. Buscaban contener el peligro del imperialismo extranjero y suprimir valores no proletarios en la sociedad, lo que llevó a un control punitivo feroz, incluso más que el fascismo y cercano al nazismo. El código penal soviético establecía que la función del sistema punitivo era la defensa del Estado en su transición al comunismo. La teoría del delito soviética se basaba en la peligrosidad social, y las purgas de 1936 lideradas por el fiscal Vysinskij fueron resultado de la centralización del gobierno de Stalin. Ferrajoli considera que este modelo surge de prácticas irreflexivas relacionadas con una epistemología inquisitiva o antigarantista, enfatizando sistemas inquisitivos y teorías de prevención especial, defensa social y tipos penales78.

La epistemología mencionada se enfoca en la concepción ontológica de la conducta penalmente relevante, donde la persona del delincuente es más importante que el acto delictivo en sí. Tal es el derecho penal de autor, que justifica el castigo basado en la maldad del autor. El principio de legalidad se relativiza, permitiendo la configuración de delitos de manera elástica y ambigua, como el escándalo público o la asociación subversiva. Esto puede llevar a distorsiones, donde se juzga no por los hechos comprobados, sino por características personales del individuo. En resumen, se persigue al delincuente no tanto por sus acciones, sino por quién es ontológicamente.

El decisionismo judicial en el sistema penal se caracteriza por la falta de base empírica y la subjetividad en la imposición de penas y medidas de prevención. Los jueces basan sus decisiones en valoraciones subjetivas en lugar de pruebas concretas, lo que lleva a un juicio penal que carece de verdad basada en hechos comprobables. En un sistema autoritario, la autoridad del juez prevalece sobre la verificación empírica de los delitos, lo que lleva a una justicia más administrativa que jurisdiccional. Esto afecta los derechos fundamentales de las personas y aleja al sistema de una búsqueda de la verdad procesal basada en reglas objetivas.

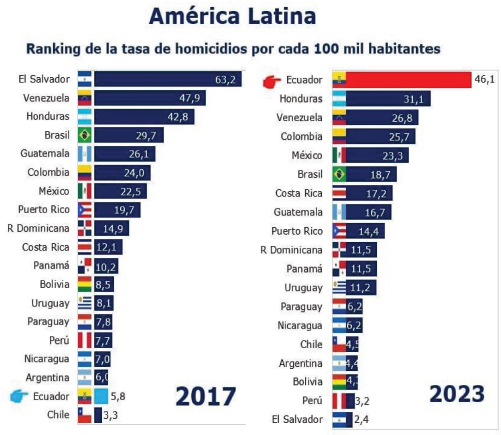

Un ejemplo reciente de cómo este modelo es muy fácil y seductor de utilizar por las autoridades gubernamentales para enfrentar situaciones de riesgo es el Ecuador. La nación ha experimentado un aumento de la criminalidad y de la inseguridad, especialmente luego de la pandemia de la COVID-19, aunque no es posible afirmar que esa sea la causa exclusiva. La ciudadanía se siente amenazada sin duda y clama por más seguridad, sin realmente tener claro qué es lo que significa un pedido semejante. El Gráfico 1 demuestra este incremento nunca visto en la nación, que en 2023 la convirtieron en el país más peligroso de América Latina.

Gráfico 1. Tasa de homicidios en américa latina

El modelo antigarantista no se pregunta por las causas, sino solo combatir al enemigo, con todos los medios punitivos y violentos a su alcance, desde la legislación penal que exacerba el poder punitivo estatal hasta declaratorias de conflictos armados para justificar el uso de las Fuerzas Armadas para lograr mayor seguridad. Tales ideas se derivan de teorías más discutibles aún, como la del “Derecho penal del enemigo”, desarrollada por el jurista alemán Gunther Jakobs, quien, para acabar con los “enemigos del sistema”, desconoce los principios limitadores y garantistas del Estado constitucional, convirtiendo el Derecho penal en un instrumento de guerra contra un “enemigo” invisible, que ni se define, ni se identifica79. Cuando el clima político-criminal es punitivista y se combina con el Derecho penal simbólico, surge el concepto de Derecho penal del enemigo, según Jakobs. Este tipo de Derecho penal procesa a ciertos autores, considerados "enemigos", con reglas especiales. Se caracteriza por un amplio adelantamiento de la punibilidad, penas desproporcionadamente altas y la relativización o supresión de garantías procesales. Se enfoca en hechos futuros en lugar de retrospectivos como es habitual en el Derecho penal80.

Mediante el Decreto n.º 730, el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas; aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la vigencia plena de la Constitución y el Estado de derecho81. No obstante, el decreto no precisa con exactitud en qué consisten dichas operaciones ni tampoco las autoridades han presentado evidencia de las causas de este aumento, sus conjeturas solo hablan de disputas de territorio entre bandas de narcotráfico.

La respuesta militar para enfrentar el grave problema que afronta la nación sudamericana: aumento de homicidios, proliferación de grupos de delincuencia organizada, actos terroristas, entre otros hechos que han perturbado el orden interno y la paz ciudadana; constituye un alejamiento de los principios garantistas y se acerca a un modelo autoritario. El decreto autoriza enfrentar y reprimir a terroristas, no menciona otros sujetos ni otros delitos en concreto, sin que existan datos verificables y refutables que permitan conocer quiénes y por qué supuestamente lo son, se aproxima al derecho penal de autor; aplica los principios de irracionalidad, arbitrariedad, decisionismo y subjetivismo. Además, este decreto confunde delitos transnacionales como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de activos, etc., con actividades terroristas82.

Empero, las políticas que adopta el Estado que lo alejan de un modelo democrático no quedan ahí. Revisemos: la Constitución ecuatoriana contiene una sección relativa al sistema penitenciario, en los artículos 201, 202 y 203, que determinan que el fin del sistema penitenciario es la rehabilitación del individuo, su reinserción en la sociedad y el desarrollo pleno de sus capacidades para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades83. Además, establece directrices constitucionales que rigen el sistema, tales como que desde los Centros se promuevan y realicen planes educativos, de capacitación laboral, agrícola, etc., precisamente para alcanzar esa reinserción de la persona sentenciada, aunque cabe aclarar que estos programas son voluntarios, en defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación; además, se evita las penas indefinidas. Por tanto, queda claro que la sociedad ecuatoriana se ha decantado por un sistema penal de prevención especial.

No obstante, la Constitución debe ser interpretada sistemática e integralmente, lo cual implica que se deben considerar otros aspectos al imponer la pena, como la reparación de la víctima y los principios fundamentadores y limitadores del derecho penal. No hacerlo de esta manera podría acarrear serios peligros como el de penas desproporcionadas o indeterminadas hasta que se verifique si, efectivamente, la persona sentenciada está en aptitud para reinsertarse en la sociedad luego de rehabilitarse, si esto ocurrió realmente. Consecuentemente, una teoría de la pena en el modelo de Estado constitucional debe considerar otras aristas más allá de la sanción como prevención especial y evitar la comisión de conductas delictivas. Para ello, el sistema debe nutrirse de otras disciplinas como la criminología crítica, la psicología, la justicia restaurativa e, incluso, el derecho indígena. Tales conocimientos están simplemente ignorados en absoluto al determinar y ejecutar la pena.

Si se afirma que “la medida de la pena debe ser la medida de la culpabilidad”84 y que la prevención especial debe comprobar científicamente las causas del delito, es innegable que el análisis de la mente y el contexto social de la persona infractora deben ser indagados para determinar el nivel de culpabilidad y cuál es la sanción más adecuada, de ser el caso. La realidad de los centros carcelarios en Ecuador y el aumento de la delincuencia demuestran que, si la pena tiene como único objetivo la resocialización del individuo y asignarle la función de prevención especial, el modelo está fracasando.

Hemos visto el aumento de homicidios de 2017 a 2023 en el gráfico presentado líneas arriba. A esto hay que sumar las muertes violentas que han ocurrido en los centros de reclusión del país. Esta lacerante realidad hace tambalear los cimientos mismos de la sociedad ecuatoriana y demuestra que el sistema penal se encuentra de espaldas al mandato constitucional. Por otro lado, la idea de que a través de una mayor represión se controlará de mejor manera el delito tampoco es acertada, si vemos la evidencia disponible85. Adicionalmente, la necesidad de mayor seguridad ha recibido como respuesta gubernamental propuestas para aumentar las penas y delitos, incluso a través de mecanismos de democracia directa86. Aunque las cifras revelan que en el Ecuador la criminalidad y la inseguridad han aumentado, el análisis sobre el fin de la pena es un debate técnico que no debería dejarse a decisiones plebiscitarias, como se ha demostrado en los párrafos anteriores87. Por lo tanto, repensar el modelo penal que rige en la sociedad ecuatoriana se torna imperativo, con el fin de reducir las penas privativas de libertad y que la ley penal actúe de forma subsidiaria, mínima y fragmentaria.

El modelo garantista de un Estado constitucional demanda limitaciones y contenciones al poder punitivo, lo que implica mitigar el dolor del derecho penal mediante la disminución de la dureza de las penas (malum passionis), sin perder de vista la reparación de las víctimas de infracciones penales. Esta reparación, en nuestros modelos punitivistas tan fuertemente arraigados y para los medios de comunicación especialmente, es que el delincuente es un ser miserable, es el enemigo y un castigo fuerte y ejemplar es la forma de satisfacción para víctima y sociedad. Las circunstancias, el contexto social y la mente de los partícipes de un proceso penal simplemente se ignoran. La pena debe basarse en la prevención, pero también en la reparación, la conciliación y la terapia (recordemos el ejemplo del menor que rompió una ventana de su escuela) con el apoyo de otros saberes y disciplinas para este propósito, como la psicología y la criminología. El sistema ecuatoriano actual es lo opuesto a esta mínima intervención.

Uno de los principios limitadores del derecho penal que se enunciaron fue el de la pena humanizada, que conlleva la idea de la pena mínima y de la prohibición de penas crueles y excesivas. Para tal efecto, y ante el fracaso del modelo penal ecuatoriano que es incompatible con el Estado constitucional en la realidad, es necesario reducirla más aún y eliminar conductas delictivas para alcanzar ese mínimo de aplicación del derecho penal. En este contexto, la propuesta de esta investigación es que, para activar el poder punitivo del Estado, lo primero es abrir la puerta del principio de lesividad y necesidad; es decir, determinar si existe la violación a un derecho fundamental y un daño tan grave que solamente la intervención penal sea necesaria para reparar o equilibrar la lesión ocasionada, en estricta observancia al principio garantista del derecho penal mínimo. Si tal violación no existe, o, si la hay, y puede ser reparada por otros medios extrapenales, el poder punitivo deberá abstenerse de actuar. El poder jurídico deberá intervenir a través del derecho civil, administrativo, constitucional, o cualquier otra rama que repare a la víctima; no a la sociedad o a la autoridad del Estado88. Solo entonces, corresponde pararse frente al sistema de escalones y avanzar hacia la acción típica, antijurídica y culpable.

Un modelo garantista demanda un enfoque más humano, progresista, ilustrado y racional de la pena, que la acerque al mandato constitucional ecuatoriano y disminuya el hacinamiento carcelario, entendido como generador de violencia e inseguridad. Este modelo pretende una teoría de la pena reduccionista, conciliadora, terapéutica y reparadora, que considere la mente y el contexto social de la persona procesada, según la evidencia que se debe presentar durante el juicio. Es conveniente, desde esta perspectiva, revisar y repensar los casos de imputabilidad atenuada y que la privación de la libertad no sea la única respuesta constante del aparato gubernamental ante el aumento de la criminalidad con las nocivas y dolorosas consecuencias que se han expuesto. El contexto social de una persona y su estado mental influyen en su comportamiento; y, tales condiciones, deben considerarse para determinar no solo la culpabilidad, sino cómo alcanzar la reparación de la víctima.

Finalmente, las decisiones que ha tomado recientemente el Ecuador constituyen un abordaje del problema desde una sola arista y descuida la causa final de la criminalidad: una estructura de inequidad social donde se produce un sistema de desigualdad de oportunidades, sobre esta base social es la que operan las bandas criminales que ingresan a los estratos abandonados por el propio Estado, cuyo resultado es miseria y crimen. El modelo penal democrático garantista no se opone, bajo ningún punto de vista, a la seguridad ciudadana y al combate contra el crimen; sin embargo, el respeto a los derechos humanos es una condición previa para el mantenimiento del orden y la estabilidad social, y la seguridad ciudadana no puede lograrse a expensas de la violación de los derechos humanos. Su amplitud y aplicación discrecional podría derivar en actos arbitrarios y lesivos a los derechos fundamentales si el uso de la fuerza se ejerce desproporcionada e indiscriminadamente, como ha ocurrido en el pasado; no solo en el Ecuador, sino en otros países de la región también.

6. CONCLUSIONES

El Estado tiene el deber y el derecho de garantizar su propia seguridad. Igualmente, la sociedad padece por las infracciones a su ordenamiento jurídico; no obstante, al ejercer este derecho-deber no es permisible que se vulneren derechos fundamentales, tal es el límite y el fundamento del derecho penal. En tal contexto, en el marco de un Estado constitucional, en los términos descritos en este trabajo, solo cabe un modelo penal garantista que limite y vincule a los poderes públicos sobre la base de los derechos humanos, dentro de un esquema de axiomas o principios que permita no solo determinar qué conductas serán penalmente reprochables, sino cuál y cómo será la respuesta estatal frente a tales comportamientos.

Un sistema penal garantista en el marco del constitucionalismo democrático busca el derecho penal mínimo, la respuesta punitiva debe aparecer solamente cuando ocurran los daños más graves y no haya otro método menos lesivo, pues la intervención punitiva es la máxima expresión del poder de Leviatán. De lo contrario, nos acercaremos más a un modelo autoritario que solo acumulará más masacres, torturas, personas detenidas sin condena, ejecuciones extrajudiciales, inocentes sometidos a la violencia punitiva, hacinamiento y terror; todo esto en nombre de sociedades más seguras.