ISSN electrónico: 2172-9077

DOI: https://doi.org/10.14201/fjc.29750

TELEGRAM PARA EL EJERCICIO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA: ANÁLISIS DE SU USO EN UNIVERSIDADES HISPANOHABLANTES

Telegram for the Exercise of Internal Communication: Analysis of its Use in Spanish Speaking Universities

Dr. Rodrigo CISTERNAS-OSORIO

Profesor Titular, Universidad de Casa Grande, Ecuador

E-mail: rcisternas@casagrande.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-3460-2304

https://orcid.org/0000-0002-3460-2304

Ddo. Alberto J. LÓPEZ-NAVARRETE

Becario PAID-01-19, Universitat Politècnica de València, España

E-mail: allona2@upv.es

https://orcid.org/0000-0002-3029-3823

https://orcid.org/0000-0002-3029-3823

Dra. Margarita CABRERA-MÉNDEZ

Profesora Titular, Universitat Politècnica de València, España

E-mail: mcabrera@upv.es

https://orcid.org/0000-0001-7164-1815

https://orcid.org/0000-0001-7164-1815

Dra. Rebeca DÍEZ-SOMAVILLA

Profesora Contratada, Universitat Politècnica de València, España

E-mail: rdiez@har.upv.es

https://orcid.org/0000-0002-2620-5229

https://orcid.org/0000-0002-2620-5229

Fecha de recepción del artículo: 27/06/2022

Fecha de aceptación definitiva: 11/09/2022

RESUMEN

La comunicación digital de las instituciones de educación superior ha adquirido una gran trascendencia en el diseño de las políticas universitarias, aumentando los canales digitales donde las instituciones tienen presencia. Este estudio analiza la comunicación digital de universidades hispanohablantes a través de la aplicación de mensajería Telegram, para identificar las características de los canales más activos.

Para ello se han localizado y analizado las cuentas oficiales de las universidades más activas de Ecuador, Colombia, Perú, Chile y España, de las que se seleccionaron 15 canales oficiales. De forma complementaria, se realizaron encuestas abiertas a los responsables de tres universidades españolas destacadas en el uso de Telegram. A través de una metodología cuantitativa y cualitativa aplicada a categorías extraídas de los canales de Telegram, se han observado los formatos, objetivos y tema de los mensajes, así como el uso de emojis, etiquetas y enlaces.

Como conclusiones, destacan el uso unidireccional del canal como herramienta de comunicación; el uso preferente de la imagen como formato de apoyo al texto; y la identificación de tres tipologías de canales, según el objetivo de cada universidad. Mientras en los países latinoamericanos el uso de Telegram en universidades como canal de comunicación es minoritario, en España su uso está más extendido, aunque con comunidades incipientes.

Palabras clave: Comunicación digital universitaria; comunicación institucional; estrategias de comunicación; mensajería instantánea; Telegram.

ABSTRACT

The digital communication of higher education institutions has acquired great importance in the design of university policies, increasing the digital channels where the institutions have a presence.

This study analyzes the digital communication of Spanish-speaking universities through the messaging application Telegram. The official accounts of the most active universities in Ecuador, Colombia, Peru, Chile, and Spain were located and analyzed. In addition, open surveys were conducted with the heads of the three leading Spanish universities on the use of Telegram. Through a quantitative and qualitative methodology, applied to categories extracted from Telegram channels, the formats, objectives, and theme of the messages were observed, as well as the use of emojis, hashtags, and links.

As a result of the research, we highlight the unidirectional use of Telegram channels; the preferential usage of the picture as support for the text; and the identification of three channel categories. Finally, in LATAM countries, the use of Telegram as a communication channel was analyzed in universities, in which it is a minority.

Keywords: Communication strategies; instant messaging; institutional communication; Telegram; university digital communication.

1. Introducción

1.1. Características de Telegram

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares a nivel global. Aunque lejos de los 2.000 millones de usuarios de Whatsapp, —la aplicación de mensajería con mayor número de usuarios— Telegram cuenta con 500 millones de usuarios activos (Statista, 2022). Rusia e Irán son dos de los países que utilizan de forma más intensa esta aplicación, no obstante, su uso se extiende poco a poco por la UE y EUA (Knuutila et al., 2020).

El servicio de mensajería instantánea de Telegram permite a los usuarios el envío de mensajes, fotos, vídeos, stickers y todo tipo de archivos. Existen tres formas de comunicación en Telegram: de uno a uno (usuario a usuario); de uno a muchos (canal); y de muchos a muchos (grupo). Además, la plataforma facilita compartir mensajes de un canal a otro, permitiendo que el contenido se amplifique por la plataforma (Nobari et al., 2017). Entre sus características destacan la seguridad y la privacidad, al no ser necesario que el usuario facilite el número de teléfono para suscribirse.

A pesar de su uso extendido y de ofrecer más características que otras aplicaciones de mensajería instantánea, todavía no existen demasiados estudios sobre esta plataforma. La mayoría de las investigaciones realizadas se centran en países de Asia, donde Telegram cuenta con mayor popularidad y base de usuarios (Kermani, 2020; Knuutila et al., 2020).

1.2. Las redes de mensajería instantánea

WhatsApp destaca como la plataforma de mensajería instantánea más conocida en España (93%) frente al 67% de Telegram. En cuanto a su uso, el 31% de la población la emplea (frente al 87% de WhatsApp), destacando las generaciones milenial (1983-1997) y la generación Z en (1998-2004) (Acebes y Montanera, 2022).

Debido al escaso número de investigaciones centradas en Telegram, los datos empíricos disponibles provienen en su mayoría de los estudios de WhatsApp. Este hecho es importante si tenemos en cuenta las diferencias entre estas dos plataformas. Varias funciones de Telegram superan limitaciones de su principal competidor. Entre estas características destaca el mayor número de miembros por grupo, mayor tamaño de los archivos enviados, anonimato del usuario, bots con múltiples opciones o chats secretos. Diversas de estas funciones le permiten una mayor potencialidad en contextos como el universitario (Manna y Ghosh, 2018), destacando también frente a otras aplicaciones de mensajería, como Viber, por su seguridad de cifrado (Sutikmo et al., 2016). Asimismo, el mercado de las plataformas de mensajería instantánea ha vivido varias anomalías desde 2021. Aplicaciones como Signal o el propio Telegram se han visto beneficiadas por diferentes problemas técnicos de WhatsApp, lo que les ha permitido un incremento en sus descargas en un 1.192% y un 98% respectivamente (SensorTower, 2021).

Entre las plataformas de mensajería instantánea se han realizado diversos estudios comparativos que abordan la seguridad de las aplicaciones (por ejemplo, Rösler et al., 2018; Afzal et al., 2021). Sin embargo, hemos encontrado poca literatura que analice la comunicación «de uno a muchos» que permite Telegram. En español existen algunos estudios que analizan WhatsApp Business (Sixto-García et al., 2021), pero ante todo destacan los enfoques educativos, psicológicos y lingüísticos. Buena parte de los estudios del uso y abuso de internet se ha centrado en los jóvenes (Pedrero-Pérez, 2018), concluyendo elementos positivos y negativos en el uso de la aplicación tanto en el ambiente laboral como en instituciones educativas (Fondevila-Gascón et al., 2019; Hernández Morales et al., 2022). La investigación de Guzmán-Duque (2013) hace hincapié en el papel de las diversas plataformas sociales en su objetivo por llevar información específica a su comunidad universitaria. Teniendo esto en cuenta, se revisará el tipo de contenidos que comparten las universidades a través de Telegram.

En cuanto a los enfoques lingüísticos, con la aparición de los textos electrónicos, se calificó como texto escrito oralizado (Yus, 2001; López-Quero, 2003) a los mensajes enviados, debido a la adaptación del lenguaje oral al escrito. De esta forma —en sus inicios a través del SMS— se produce una comunicación multimodal que combina lo escrito con los modos entonativos y gestuales a través de los emoticonos (Galán, 2002). Esta concepción se sitúa en la propuesta de Oesterreicher (1996) de huir de la dicotomía oral/escrito, en favor de un continuum donde estas dos opciones se sitúan en cada uno de sus extremos. La concepción de tecnología multimodal (que pasa de ser exclusivamente textual a incluir imágenes, audios y vídeos) se ha reforzado con diversos estudios a lo largo de los años, por ejemplo, Gómez (2017), Cremades et al. (2016) y Fuentes-Gutiérrez et al. (2017). De esta forma el emoji aparece como solución escrita a la ausencia de elementos prosódicos, paralingüísticos, quinésicos y proxémicos que se dan comúnmente en la conversación oral (Calero, 2014).

La función semántica de los emoticonos es expresar significados de connotación en las conversaciones, mostrando de forma pragmática la relación entre personas en la comunicación (Arafah y Hasyim, 2019). Estas expresiones se perciben como reales, además de animar a la participación, por lo que son un buen elemento para incrementar la interacción (Yakın y Eru, 2017) Consideramos relevante el papel del emoticono como elemento para interactuar en la comunicación universitaria, debido a la importancia de identificar los elementos que potencian la interacción del usuario y su uso en el estudio de las posibilidades educativas de las redes sociales (Pérez-Garcías et al., 2017).

1.3. La comunicación digital universitaria

La comunicación digital de las instituciones de educación superior ha adquirido una gran trascendencia en el diseño de las políticas universitarias (Paniagua-Rojano et al., 2012; Lacayo-Mendoza, 2016). Esto se explica en parte por la convergencia educativa a escala europea —proceso Bolonia— y el incremento de la competitividad en un mercado tendente a la saturación (Chapleo, 2004). Las universidades se han visto obligadas a explorar nuevos canales que adapten el proceso de enseñanza-aprendizaje a las exigencias actuales, a buscar nuevas formas de comunicarse con sus públicos y a reforzar sus marcas (Valerio et al., 2015). Además, la pandemia ha acelerado las iniciativas en comunicación digital de las universidades con el objetivo de llegar a su público de forma ágil, asíncrona y directa al móvil.

Hay una evidencia manifiesta entre la comunicación digital y la mejoría de las relaciones y aspectos de la comunicación que enriquecen directamente la competitividad y reputación de las universidades (Lacayo-Mendoza, 2016). La utilidad más directa encontrada en estos canales digitales es la de comunicarse con sus públicos mayoritarios de forma ágil, eficaz y permanente (Gómez et al., 2012; Cea-Esteruelas, 2018).

Con la paulatina adaptación de los departamentos de comunicación de las universidades españolas al entorno digital (Paniagua-Rojano et al, 2012) se observan cambios en los recursos utilizados a la hora de comunicar en redes sociales. En 2012 en Twitter se identificó un limitado aprovechamiento de la comunicación digital al no explotar herramientas como el hipertexto, archivos multimedia o la interactividad (Ibídem, 2012). Unos años más tarde, diferentes responsables de comunicación de universidades españolas priorizaban la comunicación de los contenidos relacionados con la marca en formato foto o enlace seguido de vídeo (García-García, 2018).

Con el paso del tiempo, los públicos se han fragmentado, pasando de audiencias masivas a comunidades (García-García, 2018). Brech et al. (2017) apuntan como un desafío de los responsables de comunicación digital el aumento de la interactividad con sus audiencias. Al cambiar las prácticas comunicativas de los jóvenes, debe hacerlo también en determinada medida la comunicación universitaria acomodándose a las exigencias de su entorno (Aguilera-Moyano et al., 2010).

En un contexto digital volátil, con la aparición y desaparición de medios sociales cada pocos años, y la consecuente adaptación continua a la que están obligadas las instituciones (Gómez-Calderon y Paniagua-Rojano, 2014), consideramos necesario abordar el estudio de Telegram, una herramienta de comunicación digital de incipiente penetración en el entorno hispanohablante y poco investigada hasta la fecha (Kermani, 2020).

1.4. Objetivos

El objetivo principal (O.1) es identificar qué universidades hispanohablantes están utilizando Telegram en su estrategia de comunicación, así como las características de los canales más activos. Como objetivos secundarios se pretende:

-(O.2) Identificar los formatos con mayor prevalencia en la comunicación a través de los canales de Telegram.

-(O.3) Identificar qué tipo de canales de comunicación universitaria se encuentran en Telegram a partir del contenido publicado.

-(O.4) Determinar similitudes y diferencias entre los canales de Telegram de las universidades de diferentes países hispanohablantes.

2. Metodología

La selección de la muestra se efectuó entre el 16 y 22 de febrero de 2022, localizando los canales —comunicación de uno a muchos— de Telegram de las universidades hispanohablantes de Ecuador, Colombia, Perú, Chile y España a través del buscador de Telegram y de las referencias a este canal en las webs de cada universidad. Tras un primer análisis se recogieron 35 canales, de los que finalmente se seleccionaron 15 por ser los más activos.

La muestra analizada (tabla 1) incluye únicamente aquellos canales oficiales gestionados por el departamento de comunicación de cada universidad. Por tanto, se excluyeron canales gestionados por bots, los grupos, los canales no oficiales y los canales españoles con menos de 150 usuarios al entender que los suscriptores se pueden utilizar como indicador de popularidad (Nobari et al., 2017).

Tabla 1. Selección final de canales analizados

|

Universidad |

País |

Fecha creación |

Nº sus. |

Enlace |

1 |

Universitat Autónoma de Barcelona |

España |

14/10/2021 |

7792 |

|

2 |

Universidad de Girona |

España |

26/09/2018 |

1448 |

|

3 |

Universitat Barcelona |

España |

11/06/2017 |

778 |

|

4 |

Universitat Politècnica de Catalunya |

España |

28/10/2019 |

681 |

|

5 |

Universidad Técnica de Machala |

Ecuador |

05/10/2021 |

519 |

|

6 |

Universidad de La Laguna |

España |

20/10/2017 |

483 |

|

7 |

Universidad de Murcia |

España |

01/12/2020 |

483 |

|

8 |

Universitat Politècnica de València |

España |

16/05/2016 |

420 |

|

9 |

Universidad de Huelva |

España |

10/01/2018 |

312 |

|

10 |

Universidad Técnica Particular de Loja |

Ecuador |

15/02/2020 |

236 |

|

11 |

Universidad de Chile |

Chile |

22/11/2017 |

234 |

|

12 |

Universidad de Extremadura |

España |

18/03/2021 |

213 |

|

13 |

Universidad Miguel Hernández - TIC |

España |

20/03/2020 |

190 |

|

14 |

Universidad Católica de Murcia |

España |

05/09/2017 |

189 |

|

15 |

Escuela Politécnica Nacional |

Ecuador |

25/08/2019 |

61 |

Fuente: Elaboración propia.

Para la obtención de datos se utilizó el análisis de contenidos, debido a su amplia aceptación en este tipo de estudios digitales. Entendemos el análisis de contenidos como una asignación sistemática del contenido de la comunicación para categorizar dichos contenidos según unas reglas. Además, el análisis implica la relación entre las diversas categorías utilizando métodos estadísticos (Andréu-Abela, 2002).

La muestra incluye un total de 148 publicaciones analizadas. Los datos recopilados se volcaron al software SPSS para el cruce de datos. Para el desarrollo de las taxonomías incluidas en el análisis, nos basamos en estudios previos centrados en diversos medios sociales (tabla 2).

Tabla 2. Variables del análisis de contenidos

Variable |

Categoría |

Autores |

Tono |

Positivo, negativo y neutral |

|

Formato de la publicación |

Vídeo, imagen, fotografía, texto y audio |

|

Objetivo del mensaje |

Informar, inspirar, motivar, promocionar |

|

Tema del mensaje |

Institucional, interés social investigación, desarrollo academia, eventos |

|

Imagen/fotografía |

Divergente, paralela, aditiva, ornamental y encabezadora |

|

Emoji |

Distintivo, enfatizador, alentador, icónico, ornamental, fático, compensatorio |

|

Etiqueta |

Identificadores, enfatizadores, indexadores, eslogan, inútil |

|

Enlace |

Web principal, web relacionada con la institución, web externa |

Fuente: Elaboración propia.

La comunicación en redes sociales puede ser positiva, negativa o neutra (Criado; Villodre, 2018). Diversos estudios muestran una predominancia del tono neutro en el sector público con estrategias de provisión de información (Sixto-García, 2012; Mergel, 2013; Zavattaro et al., 2015).

Para los formatos analizados, partimos del análisis de Atarama-Rojas y Vega-Foelsche (2020), seleccionando finalmente los formatos de vídeo, fotografía, imagen (cuando implica un trabajo previo de diseño), texto y audio, en línea con los recursos que Telegram permite emplear.

Se analiza con especial atención el uso de la imagen, al ser el recurso más empleado como acompañamiento de las publicaciones. Para una primera clasificación, se ha diferenciado entre imagen y fotografía, entendiendo la primera como un elemento gráfico editado en mayor o menor medida para facilitar más información a la audiencia. Por otro lado, la fotografía sería un elemento no editado, únicamente compuesto por la instantánea. Sin embargo, posteriormente se realiza un análisis de la relación imagen-texto donde se incluyen ambas categorías.

Debido a la falta de literatura académica relacionada con la imagen en Telegram, se utiliza la taxonomía semiótica desarrollada por Kruk et al. (2019) que expandimos para un mayor análisis de la relación imagen-texto. Esta clasificación relaciona el significado de la imagen con su semiótica. Para su desarrollo se partió de de las distinciones de Kloepfer (1977) modeladas por Bateman (2014) y la distinción, paralelo y no-paralelo, de Zhang et al. (2018), proponiendo tres relaciones posibles: 1) Divergente [divergent], imagen y texto avanzan en direcciones diferentes creando un vacío entre el significado sugerido por el texto y la imagen; 2) Paralela [Parallel], donde texto e imagen de manera independiente contribuyen a crear el mismo significado. Esto es, el significado de imagen y texto se pueden entender de manera independiente; 3) Aditiva [additive], donde el uso del texto o la imagen amplían y expanden o modifican el significado del modo textual o visual. Para el análisis se añadieron dos clasificaciones más que expanden la taxonomía existente: 4) Ornamental, cuando el uso de la imagen tiene un uso meramente embellecedor, sin aportar ninguna información relacionada con el texto directamente; 5) Encabezadora, donde el texto viene precedido por una imagen que sirve de rótulo o titular para el mensaje, es decir donde hay un significado aditivo, pero en este caso utiliza una imagen que contiene texto cuyo significado se expande a través del texto.

Para los objetivos y tema del mensaje seguimos a Segura-Mariño et al. (2020) incluyendo las variables de informar, inspirar, motivar y promocionar; e institucional, de interés social, investigación y desarrollo, academia y eventos respectivamente.

Por último, la investigación de Kermani (2018) sobre medios de información en Telegram nos aporta las variables para la clasificación de emojis, etiquetas y enlaces.

En cuanto a los emojis, distinguimos: distintivo [discriminative], usado para separar diferentes partes del mensaje; enfatizadores [highlighting], enfatizan cierta parte del mensaje; alentadores [encouraging], animan a realizar una acción; icónicos [iconic], representan algo en lugar de escribir la palabra; ornamentales [ornamental], hacen la publicación más bonita y colorida; fático [phatic], muestra la simpatía del autor; compensatorio [compensatory], intenta aumentar la riqueza del mensaje.

Las etiquetas se dividen en: identificadores [identifiers], proveen información sobre el mensaje; enfatizantes [emphasizing], resalta algún elemento del mensaje que el autor pretende destacar; indexador [indexer], funcionan como clasificación de signos; eslogan [slogan], frase que anuncia alguna idea o creencia política o ideológica; inútil [pointless], etiquetas sin ningún propósito específico.

Finalmente, los enlaces se dividen en aquellos que dirigen a la web principal de la institución; aquellos que redirigen a webs relacionadas; y los que dirigen a webs ajenas a la institución.

Como complemento al análisis de contenidos, se realizaron encuestas abiertas a tres de los responsables de comunicación de Telegram de universidades españolas analizadas (UAB, UB y UPC). La encuesta profundiza en el uso de una estrategia de comunicación específica para el canal de Telegram; los formatos y herramientas empleadas en las publicaciones; y el público objetivo y la interacción con el canal.

3. Resultados

3.1. Tono del mensaje

En primer lugar, destaca el tono neutro del mensaje (n=117; 79%) seguido del tono positivo (n=31; 20,95%), no habiéndose encontrado mensajes negativos.

3.2. Formato de la publicación

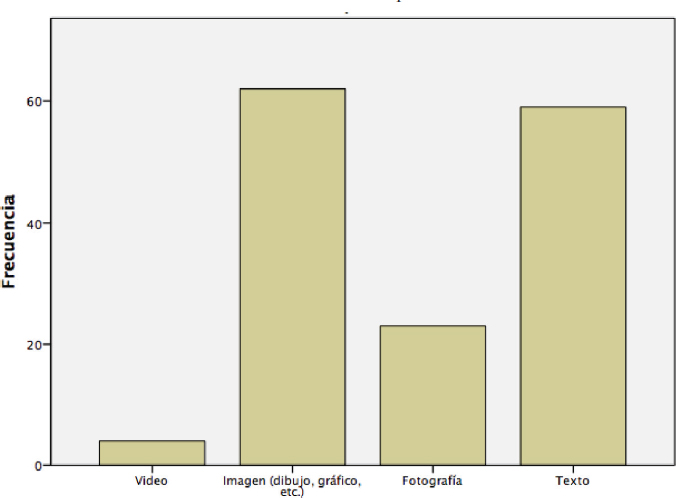

Los formatos de imagen (n=62; 41,9%) y texto (n=59; 39,9%) destacan como recurso más utilizado al realizar una publicación (gráfico 1). Aunque la fotografía (n=23; 15,5%) también se emplea con cierta frecuencia, su uso está ligado al uso de Telegram como altavoz-replicador de contenidos. En cuanto al uso de audios (0%) y vídeos (n=4; 2,7%), su utilización es minoritaria.

Gráfico 1. Formato de la publicación

Fuente: Elaboración propia.

Al comparar las universidades y el formato de publicación (tabla 3), queda patente cómo algunas de las universidades analizadas tienen un formato establecido que replican en la mayoría de los mensajes, como sería el caso de la Universitat Politècnica de València o la Universitat Politècnica de Catalunya y el uso de las imágenes como encabezado de las publicaciones; o la Universitat Autónoma de Barcelona o la Escuela Politécnica Nacional y su uso exclusivo de texto en el canal.

Tabla 3. Contingencia Universidad * Formato de la publicación

Universidad |

Formato de la publicación |

Total |

|||

Video |

Imagen (dibujo, gráfico, etc.) |

Fotografía |

Texto |

||

Universidad Autónoma de Barcelona |

0 |

1 |

0 |

9 |

10 |

Universidad de Barcelona |

2 |

6 |

0 |

2 |

10 |

Universidad Politécnica de Cataluña |

0 |

8 |

0 |

2 |

10 |

Universidad Técnica de Machala |

0 |

4 |

5 |

1 |

10 |

Universidad de La Laguna |

0 |

0 |

0 |

10 |

10 |

Universidad de Murcia |

1 |

8 |

1 |

0 |

10 |

Universidad Politécnica de Valencia |

0 |

10 |

0 |

0 |

10 |

Universidad de Huelva |

1 |

5 |

3 |

1 |

10 |

Universidad Técnica Particular de Loja |

0 |

5 |

1 |

2 |

8 |

Universidad de Chile |

0 |

8 |

0 |

2 |

10 |

Universidad de Extremadura |

0 |

5 |

4 |

1 |

10 |

Universidad Miguel Hernández |

0 |

1 |

0 |

9 |

10 |

Universidad Católica de Murcia |

0 |

0 |

9 |

1 |

10 |

Escuela Politécnica Nacional |

0 |

0 |

0 |

10 |

10 |

Universidad de Girona |

0 |

1 |

0 |

9 |

10 |

Total |

4 |

62 |

23 |

59 |

148 |

Fuente: Elaboración propia.

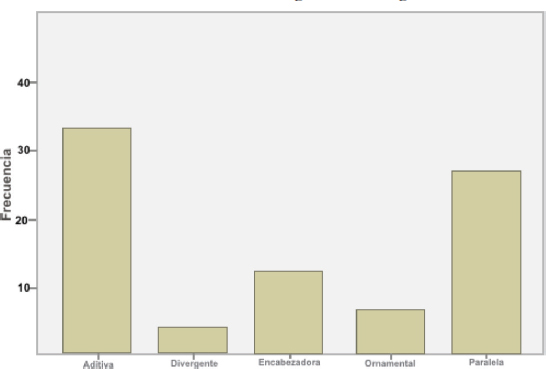

La imagen destaca como elemento de acompañamiento textual (gráfico 2), seguido por la fotografía. Concretamente, en el uso de recursos gráficos (tanto de imágenes como fotográficos), destaca el uso aditivo (n=33; 40,74%) y paralelo (n=24; 29,63%). En menor lugar se empleó la imagen de forma encabezadora (n=14; 17,28%), ornamental (n=7; 8,64%) y divergente (n=3; 3,70%). Cuatro de las imágenes no fueron analizadas al presentarse sin acompañamiento de texto.

Gráfico 2. Uso de imagen en Telegram

Fuente: Elaboración propia.

3.3. Objetivo del post

De nuevo, dos categorías reúnen el mayor número de publicaciones. Destacando el objetivo informativo (n=80; 54,1%) y el promocional (n=54; 36,5%). Por el contrario, el objetivo motivacional (n=9; 6,1%) y el inspiracional (n=5; 3,4%) apenas se encontraron.

3.4. Tema del mensaje

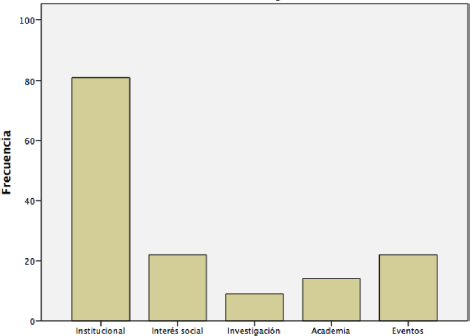

En la temática del mensaje (gráfico 3) destaca por encima de todas las categorías institucionales (n=81; 54,7%). Más equitativo resultan los temas de interés social (n=22; 14,9%), eventos (n=22; 14,9%), academia (n=14; 9,5%) e investigación (n=9; 6,1%).

Gráfico 3. Tema del mensaje

Fuente: Elaboración propia.

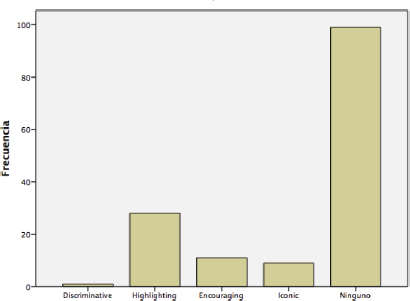

3.5. Emoji primario y secundario

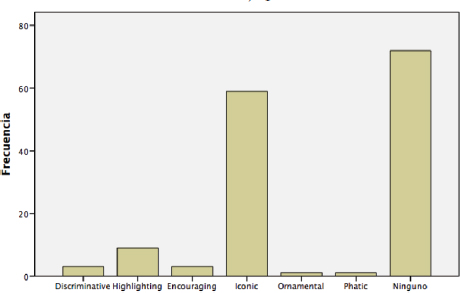

La mitad de las publicaciones cuentan con algún tipo de emoji (n=76; 51,4%). Destacan como usos principales los emoticonos con intención icónica (n=59; 39,9%). Los demás usos (gráfico 4) se dan en menor medida, destacando los enfatizadores (n=9; 6,1%).

Gráfico 4. Emoji primario

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los emojis secundarios (gráfico 5) –también acompañan la publicación, aunque su uso o peso es menor en la comunicación– su empleo es más reducido (n=59; 33%) y equitativo. Destacan los emoticonos enfatizadores (n=28; 18,9%), alentadores (n=11; 7,4%) e icónicos (n=9; 6,1%).

Gráfico 5. Emoji secundario

Fuente: elaboración propia.

Al cruzar los datos de los emojis primarios y secundarios se observa el uso conjunto de emojis icónicos tanto con emojis enfatizadores, como alentadores.

3.6. Uso de etiquetas

El uso de etiquetas en Telegram se dio en el 25% de las publicaciones (n=37). En cuanto al tipo de etiqueta encontrado destacan ante todo los identificadores (n=19; 12,8%), los enfatizantes (n=9; 6,1%) y los indexadores (n=7; 4,7%).

3.7. Enlaces

Gran parte del contenido contaba con uno o varios enlaces en sus publicaciones (n=128; 81,1%). Buena parte de los enlaces dirigían directamente a la web principal de la universidad (n=66; 44,6%), mientras el 13,5% (n=20) dirigía a alguna web relacionada directamente con la institución. El 23% (n=34) de los enlaces dirigían a una web externa.

3.8. Público objetivo

La mayor parte de las publicaciones se dirigían a la comunidad universitaria (n=102; 68,9%). En menor medida las publicaciones se dirigen específicamente a algún público, como los estudiantes (n=10; 6,8%) o el PDI (n=3; 2%).

3.9. Encuestas

En línea con la falta de patrones conclusivos en el análisis de contenidos, las encuestas a los responsables de comunicación no siempre coinciden entre sí. Aún así, diversas afirmaciones recogidas refuerzan algunas inferencias realizadas a partir de los datos recolectados:

Los canales analizados cuentan con estrategias de comunicación específicas para Telegram, o están diseñando estrategias concretas para la comunicación por este medio.

-«Tenemos una estrategia de comunicación digital en la que primordialmente damos a conocer lo que se hace en la universidad (investigación, actos, actividades…) y explicamos qué pueden encontrar los futuros universitarios».

-«No publicamos el mismo contenido en las diferentes redes e intentamos adaptar el lenguaje a las diferentes plataformas».

-«La estrategia de contenidos […] se basa en esta premisa: publicar información institucional de utilidad para los estudiantes de la Universidad».

En cuanto al formato y las herramientas empleadas para comunicar en Telegram, predomina la estructura imagen/foto + texto + CTA [llamada a la acción] para cada mensaje. Las publicaciones además se acompañan de emojis y enlaces. Esta estructura también ha sido identificada durante el análisis de contenidos. Sin embargo, las respuestas destacan el reducido uso de vídeos y encuestas, una posibilidad que ofrece Telegram y que sin embargo apenas se ha detectado en el presente estudio.

-«Las publicaciones que realizamos en Telegram siguen una misma estructura: imagen, texto y enlace».

-«[Los recursos utilizados más frecuentemente son] enlaces y fotos»; «fotografías».

Las encuestas también apuntan un reducido o nulo uso de los recursos de encuesta, vídeo o podcast.

El público objetivo del canal varía entre universidades. Las tres encuestas arrojaron datos diversos. Mientras algunas se centran en mensajes meramente institucionales; otras se enfocan más a la comunicación interna con el personal PAS y PDI; o intentan primar la comunicación con el estudiantado.

-«[El público objetivo es] la comunidad universitaria en general».

-«El público objetivo, y para el cual nació el canal de Telegram de la Universidad, eran los estudiantes. Sin embargo, y mirando los seguidores que tenemos, creemos que llegamos a un público más diverso (profesores, personal de administración y servicios) y que no acabamos de llegar a los estudiantes».

-«Todos los subscriptores son miembros de la comunidad universitaria. Que es el público al que queremos llegar».

Finalmente, destaca la baja o nula interacción del usuario con el canal, unido a las pobres facilidades de Telegram para conocer las métricas.

-«El canal de Telegram que tenemos es unidireccional, de modo que no recibimos feed-back de nuestros suscriptores».

-«No tengo herramientas para analizar los datos y métricas del canal».

-«La principal dificultad que encuentro es con las estadísticas: no tienen una herramienta fácil y accesible para consultar los principales datos para evaluar las publicaciones que realizas».

3.10. Cruce de datos

Al cruzar las variables analizadas llama la atención la falta de patrones claros. Mientras algunas universidades mantienen su comunicación constante, otras son más irregulares en tiempo, tono y estilo.

De forma exploratoria identificamos tres tipos de canal de Telegram:

1.Comunicación original. Partiendo de los diversos recursos que ofrece Telegram se desarrolla una comunicación propia para el canal.

2.Avisos e incidencias. El canal se emplea como medio alternativo para avisos urgentes o relacionados con incidencias informáticas.

3.Altavoz-replicador. El canal se usa exclusivamente para amplificar la comunicación de otro medio, replicando el contenido creado en la web o redes sociales de la institución.

4. Conclusiones y discusión

La presente investigación identifica las universidades hispanohablantes (tabla 1) con comunidades más populares (Nobari et al., 2017) en Telegram. A través del análisis de contenidos, se recogen las características principales de los canales analizados (O.1). Las encuestas abiertas realizadas a responsables de comunicación digital complementan el estudio. En resumen, las publicaciones examinadas se centran en informar y promocionar los eventos de la universidad, priorizando la comunicación unidireccional en un tono neutro. Un mayor número de suscriptores no implica mayor número de interacciones; gran parte de los canales analizados no cuentan con ninguna interacción (reacciones). Como indican las encuestas realizadas, para permitir las interacciones el administrador del canal debe activarlas previamente. Este hecho, unido a las pobres métricas que Telegram ofrece para analizar el éxito de la comunicación, dificulta la medición, corrección y toma de decisiones de las publicaciones.

En cuanto a los formatos empleados (O.2), destacan las imágenes y fotografías —además del uso aislado de texto—. Por su parte el emoji es el recurso más utilizado para jerarquizar el mensaje, sustituyendo parte del texto a través de emoticonos icónicos, lo que supone una diferencia con el empleo en canales informativos que se otorga al emoticono (Kermani, 2018). Debido a las métricas limitadas que ofrece la plataforma, no podemos concluir que los emojis incrementen la interacción con las publicaciones (Yakın y Eru, 2017).

A pesar de no encontrar un patrón definitorio en las cuentas analizadas, destaca una estructura multimodal (Cremades et al., 2016) como preferente a la hora de publicar en Telegram: imagen + texto estructurado por emojis + CTA que incluye uno o varios enlaces. A nuestro parecer, todavía no podemos hablar de un lenguaje específico de Telegram. Por el contrario, se ha adoptado un lenguaje similar al de redes como Facebook o Twitter (García-García, 2018; Segura-Mariño et al., 2020).

En concreto, los recursos gráficos destacan como formato principal de acompañamiento al texto, seguido por la fotografía, entendida como imagen sin edición gráfica. La imagen se utiliza principalmente como contenido sintético que se expande a través del texto (uso aditivo, 40,74%). Sin embargo, destaca el uso de imágenes que presentan en paralelo (29,63%) la misma información que el texto, permitiendo una lectura aislada textual, visual o mixta.

Se identifican tres tipos de canales en Telegram (O3): 1) comunicación original, las publicaciones cuentan con una estrategia propia y diferenciada de otras redes; 2) canal como aviso de incidencias, Telegram se utiliza como medio de comunicación alternativo ante fallos informáticos o avisos urgentes; 3) altavoz-replicador, las publicaciones se copian directamente de otras redes sin aplicar adaptaciones al medio.

En los países latinoamericanos analizados (Ecuador, Colombia, Perú y Chile) el uso de Telegram en el ámbito universitario es minoritario, no siendo posible extraer generalizaciones válidas (O4). Por el contrario, en España su uso está más extendido, aunque las comunidades son incipientes. Es posible que Telegram acabe utilizándose como un canal rápido de aviso; o más enfocado en la comunicación interna, incluso centrado en los públicos PDI+PAS. Serán los propios usuarios quienes definan el uso del canal.

Con la presente investigación obtenemos una primera fotografía del estado actual de Telegram y su uso como herramienta de comunicación interna especializada. El reto de la Universidad a través de este medio social es la correcta selección y difusión de contenidos dispares entre sí de manera accesible a sus diversos públicos.

5. Bibliografía

Acebes, B. y Montanera, R. (2022). IAB-Spain. Estudio anual redes sociales 2022.

Afzal, A., Hussain, M., Saleem, S., Shahzad, M.K., Ho A.T.S. y Jung, K-H. (2021). «Encrypted Network Traffic Analysis of Secure Instant Messaging Application: A Case Study of Signal Messenger App». Applied Sciences, 11(17), 77-89. https://doi.org/10.3390/app11177789

Aguilera-Moyano, M., Farias-Batlle, P. y Baraybar-Fernández, A. (2010) «La comunicación universitaria: modelos, tendencias y herramientas para una nueva relación con sus públicos». Revista Icono 14, v. 2, 8, pp. 90-124. https://doi.org/10.7195/ri14.v8i2.248

Andréu-Abela, J. (2002). «Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada». Fundación centro de estudios andaluces. https://bit.ly/3vufHnV

Arafah, B. y Hasyim, M. (2019). «Funciones lingüísticas de emoji en la comunicación en redes sociales». Opcion, 35(Ed. Esp.), 558–574. https://ssrn.com/abstract=3609199

Atarama-Rojas, T. y Vega-Foelsche, D. (2020). «Comunicación corporativa y branded content en Facebook: un estudio de las cuentas oficiales de las universidades peruanas». Revista de Comunicación, v. 19, n. 1, pp. 37-53. https://doi.org/10.26441/RC19.1-2020-A3

Bateman, J. (2014). Text and image: A critical intro- duction to the visual/verbal divide. Routledge.

Brech, Felicitas M., Messer, U., Vander-Schee, B. A., Rauschnabel, P. A. y Ivens, B. S. (2017). «Engaging fans and the community in social media: Interaction with institutions of higher education on Facebook». Journal of Marketing for Higher Education, v. 27, n. 1, pp. 112-130. https://doi.org/10.1080/08841241.2016.1219803

Calero, M. L. (2014). «El Discurso del Whatsapp: entre el Messenger y el SMS». Oralia, 17, 85–114.

Cea-Esteruelas, N. (2018). «Responsabilidad social universitaria: El papel de los medios de comunicación y sus stakeholders». Retos, v. 8, n, 16, pp. 95-105. https://doi.org/10.17163/ret.n16.2018.07

Chan, S. (mayo de 2021). WhatsApp Rivals See Nearly 1,200% Growth Ahead of Privacy Policy Deadline. SensorTower. https://sensortower.com/blog/whatsapp-signal-telegram-install-growth

Chapleo, C. (2004). «Interpretation and implementation of reputation/brand management by UK University leaders». International Journal of Educational Advancement, v. 5, n, 1, pp. 7-23. https://doi.org/10.1057/palgrave.ijea.2140201

Cremades, R., Maqueda Cuenca, E. y Onieva, J. (2016). «Posibilidades didácticas de la escritura digital ubicua en la aplicación de WhatsApp Messenger». Revista Letral, 16, 106-120. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5564198

Criado, I. y Villodre, J. (2018). «Comunicando datos masivos del sector público local en redes sociales. Análisis de sentimiento en Twitter». El profesional de la información, v. 27, n. 3, 614-623. https://doi.org/10.3145/epi.2018.may.14

Fondevila-Gascón, J. F., Marqués-Pascual, J., Mir-Bernal, P. y Polo-López, M. (2019) «Usos del WhatsApp en el estudiante universitario español. Pros y contras». Revista Latina de Comunicación Social, 74, 308-324. https://doi.org/10.4185/RLCS-2019-1332

Fuentes-Gutiérrez, V., García-Domingo, M. y Aranda-López, M. (2017). «Grupos de clase; grupos de WhatsApp. Análisis de las dinámicas comunicativas entre estudiantes universitarios». Prisma Social, (18), 144-171. https://revistaprismasocial.es/article/view/1448

García García, M. (2018). «Universidad y medios sociales. Gestión de la comunicación en la universidad española». Revista Prisma Social, n, 22, pp. 20-36. https://revistaprismasocial.es/article/view/2535

Gómez-Calderón, B. J. y Paniagua-Rojano, F. J. (2014). «Las universidades españolas en Twitter: Mensajes, contenidos y públicos». Historia y Comunicación Social. v. 19, n. esp. Enero, pp. 681-694. http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.44994

Gómez del Castillo, M. T. (2017). «Utilización de WhatsApp para la comunicación en titulados superiores. REICE». Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 15(4), 51-65. https://revistas.uam.es/index.php/reice/article/view/8147

Gómez-Aguilar, M., Roses-Campos, S. y Farias-Batlle, P. (2012). «The Academic Use of Social Networks among University Students». Comunica Journal, v. 39, n. 38, pp. 131-138. https://doi.org/10.3916/C38-2012-03-04

Guzmán-Duque, A. P. (2013). Factores críticos de éxito en el uso de las redes sociales en el ámbito universitario: aplicación a Twitter. [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de València]. RiuNet. http://riunet.upv.es/handle/10251/28212

Hernández-Morales, Á., Barrios Puga, A. y Hernández, Morales C. E. (2022). «Infoxicación por comunicación interna en WhatsApp y estrés laboral. Caso: docentes de la UAT». Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, 13(1), 76-91. https://doi.org/10.29059/rpcc.20220501-143

Kermani, H. (2018). «Telegramming News: How have Telegram channels transformed the journalism in Iran?». Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, n. 31, pp. 168-187. https://doi.org/10.17829/turcom.423307

Kermani, H. (2020). «Decoding Telegram: Iranian Users and 'Produsaging' Discourses in Iran's 2017 Presidential Election». ASIASCAPE: Digital Asia, v. 7, n. 1-2, pp. 88-121. https://doi.org/10.1163/22142312-12340119

Kloepfer, R. (1977). «Komplementaritat von Sprache und Bild, Am Beispiel von Comic, Karikatur, und Reklame». En: R. Posner y H.-P. Reinecke, (eds) Zeichenprozesse, Semiotische Forschung in den Einzelwissenschaften. Athenaum, 129–145.

Knuutila, A., Herasimenka, A., Bright, J., Nielsen, R. y Howard, P. (2020). «Junk News Distribution on Telegram: The Visibility of English-language News Sources on Public Telegram Channels». Oxford Internet Institute. https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2020/07/Data-Supplement.pdf

Kruk, J., Lubin, J., Sikka, K., Lin, X., Jurafsky, D. y Divakaran, A. (2019). «Integrating Text and Image: Determining Multimodal Document Intent in Instagram Posts». ArXiv Preprint AsXiv:1904.09073. Retrieved from https://arxiv.org/abs/1904.09073

Lacayo-Mendoza, A. y de Pablos-Heredero, C. (2016). «Managing relationships and communications in higher education efficiently through digital social networks: The importance of the relational coordination model». DYNA, v. 83, n. 195, pp. 138-146. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v83n195.49296

López-Quero, S. (2003). El lenguaje de los ‘chats’. Aspectos gramaticales. Port-Royal Ediciones [Colección Lingüística].

Manna, R. A. y Ghosh, S. (2018). «A Comparative Study Between Telegram and Whatsapp In Respect of Library Services». International Journal of Library & Information Science, 7(2), 1–5. http://www.iaeme.com/ijlis/issues.asp?JType=IJLIS&VType=7&IType=2

Mergel, I. (2013). «A framework for interpreting social media interactions in the public sector». Government information quarterly, v. 30, n. 4, pp. 327-334. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.015

Nobari, A., Reshadatmand, N. y Neshati, M. (2017). «Analysis of Telegram, An Instant Messaging Service». En: CIKM '17: ACM Conference on Information and Knowledge Management, 2017, pp. 2035–2038. https://doi.org/10.1145/3132847.3133132

Oesterreicher, W. (1996): «Lo hablado en lo escrito. Reflexiones metodológicas y aproximación a una metodología». En T. Kotschi, W. Oesterreicher y K. Zimmermann (eds), El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica, Frankfurt a.M., Vervuert Verlag, Bibliotheca Iberoamericana, 317-340.

Paniagua-Rojano, F. J., Gómez-Calderón, B. y Fernández-Sande, M. (2012). «La incorporación de los departamentos de comunicación de las universidades españolas al entorno digital. Un análisis cuantitativo». Estudios sobre el Mensaje Periodístico, v. 18 n. esp. Noviembre, pp. 691-701. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2012.v18.40948

Pedrero-Pérez, E. J., Ruiz-Sánchez de León, J. M., Rojo-Mota, G., Llanero-Luque, M., Pedrero-Aguilar, J., Morales-Alonso, S. y Puerta-García, C. (2018). «Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): abuso de Internet, videojuegos, teléfonos móviles, mensajería instantánea y redes sociales mediante el MULTICAGE-TIC». Adicciones, 30(1), 19–32. https://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/806/857

Pérez-Garcias, A., Tur, G., Negre-Bennàssar, F. y Lizana, A. (2017). Factores de éxito de las comunidades virtuales universitarias basadas en redes sociales. Análisis de XarFED. Revista Complutense de Educacion, 28(2), 497–515. https://n9.cl/tcac

Rösler, P., Mainka, C. y Schwenk, J. (2018). "More is Less: On the End-to-End Security of Group Chats in Signal, WhatsApp, and Threema". IEEE European Symposium on Security and Privacy, 415-429. https://doi.org/10.1109/EuroSP.2018.00036.

Segura-Mariño, A. G., Paniagua Rojano, F. J. y Fernández-Sande, M. (2020). «Metodología para evaluar la comunicación universitaria en Facebook y Twitter». Revista Prisma Social, n. 28, pp. 127-144. https://revistaprismasocial.es/article/view/3357

Sixto-García, J. (2012). «Uso de las redes sociales en la Administración pública gallega: ¿una técnica de marketing 2.0?». Pensar la publicidad, v. 6, n. 2, pp. 345-363. https://doi.org/10.5209/rev_PEPU.2012.v6.n2.41220

Sixto-García, J., López-García, X. y Gómez de la Fuente, M. C. (2021). «La mensajería instantánea como fuente informativa en la comunicación organizacional: WhatsApp Business en México y España». Comunicación y Sociedad, e7679. https://doi.org/10.32870/cys.v2021.7679

Statista (2022). «Aplicaciones de mensajería más populares según el número de usuarios mensuales activos a nivel mundial a enero de 2021». https://bit.ly/3vZDUE5

Sutikno, T., Handayani, L., Stiawan, D., Riyadi, M. A. y Subroto, I. M. I. (2016) «WhatsApp, Viber and Telegram: which is the Best for Instant Messaging?». International Journal of Electrical and Computer Engineering, 6(3), 909-914. https://doi.org/10.11591/ijece.v6i3.10271

Valerio, G., Herrera-Murillo, D., Villanueva, F., Herrera-Murillo, N. y Rodríguez-Martínez, M. C. (2015). «The Relationship between Post Formats and Digital Engagement: A Study of the Facebook Pages of Mexican Universities». RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, v. 12, n. 1, pp. 50-63. http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i1.1887

Yakın, V. y Eru, O. (2017). «An application to determine the efficacy of emoji use on social marketing ads». International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 230-240.

Yus, F. (2001). Ciberpragmática. El uso del lenguaje en Internet, Barcelona, Ariel.

Zavattaro, S., French, E. y Mohanty, S. (2015). «A sentiment analysis of U.S. local government tweets: The connection between tone and citizen involvement». Government information quarterly, v. 32, n. 3, pp. 333-341. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.003

Zhang, M., Hwa, R. y Kovashka, A. (2018). «Equal but not the same: Understanding the implicit relationship between persuasive images and text». https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.08205