ANÉRICA LATINA HOY, 2024, 94

ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396

DOI: https://doi.org/10.14201/alh.31891

El encanto del personalismo: explicando el ascenso de Nayib Bukele en El Salvador

The Electoral Allure of Personalism: Explaining the Rise of Nayib Bukele in El Salvador

Diego Luján  diego.lujan@cienciassociales.edu.uy1

diego.lujan@cienciassociales.edu.uy1

Gonzalo Puig Lombardi  gonzalo.puig@cienciassociales.edu.uy1

gonzalo.puig@cienciassociales.edu.uy1

1 Universidad de la República, Uruguay

Envío: 2024-01-18

Aceptado: 2023-07-11

Publicación:

RESUMEN: La apelación a las características individuales de los candidatos con fines electorales es un fenómeno de alcance global. Este artículo analiza cómo funciona el personalismo electoral a partir del caso de Nayib Bukele en El Salvador. A partir de un análisis de su discurso en redes sociales, se reconstruye su estrategia de movilización y persuasión electoral. El artículo contribuye a la literatura al desentrañar el funcionamiento específico de la diferenciación personalista e identifica sus principales atributos.

Palabras clave: personalismo electoral; partidos políticos; Nayib Bukele; El Salvador.

ABSTRACT: The appeal of candidates’ individual characteristics for electoral purposes is a global phenomenon. This article analyzes how electoral personalism works based on the study of the case of Nayib Bukele in El Salvador. Based on speech analysis in social networks, this article reconstructs Bukele’s electoral mobilization and persuasion strategy. It contributes to the literature by unraveling the specific functioning of personalistic differentiation and identifying its main attributes.

Keywords: electoral personalism; political parties; Nayib Bukele; El Salvador.

I. Introducción[1]

El domingo 3 de febrero de 2019 Nayib Bukele obtuvo la presidencia de El Salvador en la primera vuelta, con más del 53 % de los votos. De este modo se terminaba de cerrar un ciclo de treinta años de gobiernos de los partidos tradicionales resultantes de la guerra civil. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se alternaron en el gobierno durante tres décadas que dieron lugar a uno de los sistemas de partidos más estables e ideológicamente estructurados de América Latina (Azpuru, 2010; Perelló y Navia, 2022), con los niveles de polarización ideológica más altos de la región (Singer, 2016; Turner, 2022; Moraes y Béjar, 2023).

Dado este contexto, la irrupción de Bukele implicó una ruptura con las etiquetas partidarias tradicionales, lo cual reflejó en cierta forma el deterioro del sistema de partidos salvadoreño. Inicialmente, Bukele creó un nuevo partido para competir en las elecciones presidenciales: Nuevas Ideas. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral bloqueó la inscripción del partido, lo que llevó a Bukele a competir bajo el lema de otro joven partido: GANA. Aun proviniendo de filas del FMLN y habiendo ganado bajo su etiqueta las elecciones locales en Nuevo Cuscatlán (2012) y San Salvador (2015), Bukele repudió al partido a la hora de construir su candidatura presidencial. Una vez en el cargo, llevó adelante una serie de reformas tendientes sobre todo a combatir el problema de la violencia pública, adoptando medidas que han mostrado ser efectivas para controlar el fenómeno de las maras, pero que han suscitado alarma internacional en lo que refiere al respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho (Baldovinos, 2021; Meléndez, 2021; Nilsson, 2022).

En cierta forma, el ascenso de Bukele en El Salvador pone de manifiesto los alcances de un fenómeno de carácter global que es el ascenso de líderes personalistas a través de elecciones (Frantz et al., 2021; Garzia et al., 2021; Rahat y Kenig, 2018; Kendall-Taylor et al., 2017)[2]. El personalismo ha sido señalado como una forma específica de vinculación entre líderes carismáticos y sus seguidores (Kitschelt, 2000), abrevando en las categorías desarrolladas inicialmente por Weber (2002 [1922]), tradición analítica que ha tenido continuidad en distintos estudios (Madsen y Snow, 1991; Andrews-Lee, 2019, 2020 y 2021). Si bien no existe una única definición unánimemente aceptada, el personalismo político no requiere necesariamente de líderes carismáticos, sino que se sostiene, independientemente de factores como el carisma o la simpatía, en el rol central del líder en la movilización de su base de apoyo político (Rahat y Sheafer, 2007; Frantz et al., 2021). Mientras algunos enfoques teóricos ven al personalismo como un fenómeno vinculado principalmente al ejercicio del poder y a su concentración en la figura del líder (Poguntke y Webb, 2005; Frantz et al., 2020; Rhodes-Purdy y Madrid, 2020), otros se han enfocado en el personalismo como una modalidad específica de movilización y persuasión electoral. Desde el punto de vista electoral, el personalismo es una estrategia deliberada de las élites políticas para movilizar y persuadir a los votantes a partir de apelaciones individuales antes que colectivas (Luján y Acosta y Lara 2024). Entre las apelaciones individuales se encuentran las características personales del líder o candidato, como su prestigio, reputación, riqueza personal, simpatía, honestidad, entre otras. Así, el personalismo electoral sería una forma específica de vincular a los líderes o candidatos con su base de apoyo electoral, que no se sostiene en apelaciones colectivas (etiquetas partidarias, clases sociales, ideología, identidades culturales o étnicas, etc.), sino en las características individuales de los candidatos, que son presentadas como los principales elementos diferenciadores a los efectos de incidir sobre las preferencias electorales.

Este artículo pretende contribuir a la literatura al caracterizar el ascenso de Bukele como un caso paradigmático de personalismo electoral. Para ello, se estudia su estrategia electoral en la elección presidencial de 2019. A partir del análisis del discurso de Bukele como candidato identificamos y analizamos tres tipos de mensaje: el repudio de los partidos establecidos, la dilución y la autopromoción.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La siguiente sección presenta el ascenso de Bukele como una instancia de un fenómeno general que es el personalismo electoral. A continuación, se describen las principales características de su estrategia electoral, organizando sus mensajes en los tres tipos mencionados. La tercera sección discute, a partir de la evidencia, los efectos de la estrategia personalista desplegada por Bukele, en particular en las reacciones a cada uno de los tipos de mensajes que formaron la base de su comunicación electoral en Twitter. La última sección presenta las conclusiones del estudio, pone de relieve la contribución del caso para la literatura y deja sentadas una serie de preguntas a modo de agenda de investigación.

II. Personalismo electoral y mecanismos de vinculación

La literatura reconoce que existe variación en la forma en que los políticos se vinculan con sus votantes. A partir del trabajo seminal de Kitschelt (2000) se ha sostenido que los mecanismos de vinculación se pueden organizar en tres tipos ideales: programáticos, clientelares y carismáticos. Siguiendo a Weber, en su planteo inicial, Kitschelt utilizó el término «carismático» para definir el mecanismo de vinculación basado en el «destaque de sus cualidades personales y de liderazgo» (2000: 853, traducción propia). Esta forma de nominar al fenómeno lo sustrajo de su carácter estratégico y lo colocó en el plano de la naturaleza, pues el carisma es un don que un individuo tiene o no tiene, y no hay una forma razonable de suponer que alguien puede ser estratégicamente carismático. Por otra parte, desde el punto de vista empírico, y con algunas valiosas excepciones (Madsen y Snow, 1991; Andrews-Lee, 2020, 2021), la vinculación carismática ha sido escasamente abordada, probablemente porque presenta desafíos importantes desde el punto de vista de la medición y tratamiento empírico, especialmente en diseños de investigación comparados.

Asimismo, el personalismo ha sido vinculado también con el fenómeno del populismo (Casullo, 2019; Casullo y Brown, 2023; Mudde y Kaltwasser, 2017). En estos casos, el personalismo aparece con uno de los atributos de líderes personalistas que apelan a su propia figura como parte del «mito populista» (Casullo, 2019). Para esta tradición de estudios, los líderes populistas legitiman en parte su poder a partir de su propia historia y experiencia personal. El personalismo electoral comparte una conexión muy relevante con esta concepción del populismo: la mirada centrada en los líderes como elemento esencial de la relación con sus seguidores. Sin embargo, el concepto de personalismo aplicado a la arena electoral es bastante más acotado que el de populismo, pues no indaga en la forma en la que los gobernantes se legitiman, ni en cómo concentran el poder en su propia figura a expensas de instituciones y actores colectivos, sino en cómo buscan movilizar y persuadir a los votantes en la arena electoral. En ese sentido, es posible que un político que es personalista como candidato no lo sea como gobernante. Aun así, es difícil establecer un corte tajante entre ambos momentos, por al menos dos razones. Primero, porque existe una conexión innegable entre el momento electoral y el momento del gobierno para aquellos que logran el acceso por vía electoral. Segundo, porque los líderes populistas suelen movilizar de manera constante a sus seguidores, una vez en el gobierno, para fortalecer su posición de poder. En cualquier caso, estableciendo estas diferencias, todavía es posible que algunos de los hallazgos de este trabajo sean de interés para los estudiosos del populismo.

Dada la experiencia reciente, es notorio que algunos liderazgos relevantes han logrado su ascenso a partir de apelaciones que no son enteramente programáticas ni clientelares. Este fenómeno, de alcance global, ha sido imputado a otro proceso, de más largo plazo, que apunta al declive de los partidos políticos (Dalton y Wattenberg, 2002). La literatura ha avanzado en una nueva dicotomía, planteada como la contraposición entre el rol atribuido a los partidos y a los candidatos en la movilización del electorado. Wattenberg (1990 y 2011) ha acuñado la idea de las elecciones centradas en candidatos (candidate centered campaigns). Este fenómeno tiene en América Latina un escenario propicio, dada la fragilidad y la inestabilidad de las identidades partidarias (Roberts, 2014). En este contexto, no es extraño que los políticos con ambición encuentren en los partidos un escollo más que un medio propicio para impulsar sus carreras políticas. Incluso, cuando los partidos son indispensables para competir en elecciones porque no son posibles las candidaturas independientes, estos son apenas un vehículo para satisfacer ese requisito institucional. Es decir, el personalismo electoral puede existir junto con etiquetas partidarias estables e incluso puede estar presente en candidatos con distintas estrategias electorales.

Sobre esta base, es necesario reconsiderar el alcance y la naturaleza de la vinculación «carismática» formulada originalmente por Kitschelt (2000), devolviéndole la centralidad que la evidencia le asigna y procurando una reformulación conceptual que permita capturar la esencia del fenómeno y a la vez operar empíricamente con dicho concepto. El personalismo electoral constituye un fenómeno en el que los políticos utilizan apelaciones individuales en la arena electoral a los efectos de movilizar y persuadir a los votantes. En ese sentido, el personalismo adquiere un carácter estratégico con una finalidad específica de diferenciación electoral, distanciándose de la presencia del carisma del líder como un atributo necesario en este tipo de vinculación. Antes bien, lo que distingue a la vinculación personalista es el énfasis en características propias del candidato (de allí las apelaciones de naturaleza individual) antes que en una ideología, clase social o etiqueta partidaria (que involucran formas variadas, pero de naturaleza colectiva). A su vez, la distinción entre arena electoral y de gobierno es esencial para diferenciar el personalismo electoral de lo que los autores llaman personalismo de gobierno o «personalización del poder», que se vincula a la modalidad personalista de ejercicio del poder político antes que a la estrategia de movilización electoral para acceder a él.

Algunos factores han facilitado el ascenso del personalismo electoral como forma de vinculación de los políticos con los ciudadanos. Entre estos factores, Luján y Acosta y Lara (2024) destacan dos de carácter general: el declive de los partidos políticos como instrumentos útiles para la canalización de la ambición política y el ordenamiento del comportamiento de los votantes, y la creciente influencia de los medios de comunicación y en particular de redes sociales y otros canales digitales en las campañas electorales y en la comunicación permanente entre políticos y ciudadanos.

El declive de los partidos políticos está lejos de ser un fenómeno novedoso. Estos han sido durante décadas los actores centrales en la política democrática y, de hecho, las etiquetas partidarias establecidas son esenciales para canalizar la ambición política incentivando a los políticos individuales a incorporarse a dichos partidos para disputar electoralmente (Cox, 1997, pp. 159-161). Según Cox, el valor de una etiqueta partidaria para ordenar la oferta electoral consiste en que la misma constituye un dispositivo de coordinación, en el sentido de que facilita la coordinación estratégica entre múltiples individuos interesados en obtener la nominación dentro de dicha etiqueta. Sin embargo, para que los partidos puedan cumplir esta función es necesario que estén «establecidos», es decir, que, en términos de Cox, hayan logrado un monopolio en los avales dentro de cierto segmento ideológico o de opinión, de modo de convertirse en un mecanismo eficaz de transmisión de información y, por tanto, de coordinación entre los votantes.

En América Latina, son pocos los partidos políticos que han logrado sortear la tendencia global a su declive. Estudios como los de Roberts (2014) o Lupu (2016) muestran que los partidos políticos han entrado en crisis y que su declive ha sido generalizado en la región. Cyr (2017) muestra que, una vez en crisis, los partidos pueden recuperarse, pero que esa recuperación depende crucialmente de los recursos con los que los partidos todavía cuentan. A su vez, la formación de partidos nuevos ha sido escasamente exitosa en la región. De acuerdo con Levitsky et al. (2016) sólo 11 de más de trescientos intentos han sido exitosos, es decir, que han logrado obtener al menos un 10 % de los votos durante cinco elecciones nacionales consecutivas y sobrevivir a su líder o candidato presidencial.

En este contexto, no es extraño que los partidos políticos no gocen de la simpatía o la confianza de los ciudadanos latinoamericanos. Como puede verse en la Tabla 1, en los últimos diez años, quienes manifiestan no tener ninguna confianza en los partidos ha crecido sistemáticamente, aumentando en 20 puntos porcentuales durante la década. Esto es todavía más notorio en El Salvador, como ha sido identificado por estudios previos (Martínez, 2016). Según datos de Latinobarómetro, quienes manifiestan mucha y algo de confianza en los partidos políticos pasó de más del 40 % en los años 2008 y 2009 a un 6 % aproximadamente en la medición del año 2018. En 2018, año en que transcurrió la campaña presidencial en El Salvador, casi un 94 % de los votantes reportaron «poca» o «ninguna» confianza en los partidos políticos. Esto es consistente, además, con las percepciones ciudadanas sobre la corrupción política (Aguilar et al., 2023). Bukele construyó parte de su retórica antipartidista sobre estas percepciones, tal como mostramos en las siguientes secciones.

Tabla 1. Confianza en los partidos políticos en América Latina y El Salvador, 2010-2020

|

América Latina |

2010 |

2011 |

2013 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2020 |

|

Mucha confianza |

3,1 % |

3,1 % |

4,9 % |

3,6 % |

2,5 % |

2,9 % |

2,4 % |

3,0 % |

|

Algo de confianza |

20,6 % |

19,9 % |

19,3 % |

16,7 % |

14,6 % |

12,0 % |

11,2 % |

10,6 % |

|

Poca confianza |

38,6 % |

39,9 % |

32,3 % |

35,8 % |

31,7 % |

29,0 % |

30,3 % |

29,7 % |

|

Ninguna confianza |

37,7 % |

37,2 % |

43,4 % |

44,0 % |

51,1 % |

56,2 % |

56,0 % |

56,7 % |

|

El Salvador |

||||||||

|

Mucha confianza |

2,0 % |

5,4 % |

5,0 % |

3,7 % |

2,5 % |

1,6 % |

1,7 % |

2,9 % |

|

Algo de confianza |

15,1 % |

22,2 % |

15,6 % |

10,0 % |

6,6 % |

6,2 % |

4,4 % |

7,6 % |

|

Poca confianza |

51,6 % |

42,2 % |

34,0 % |

32,3 % |

28,1 % |

29,5 % |

25,7 % |

29,5 % |

|

Ninguna confianza |

31,3 % |

30,2 % |

45,5 % |

54,0 % |

62,8 % |

62,7 % |

68,2 % |

60,0 % |

Fuente: Elaboración propia a partir de a datos de Latinobarómetro. Por favor, mire esta tarjeta y dígame, ¿cuánta confianza tiene usted en los partidos políticos?

El segundo factor que propició el cambio en los mecanismos de vinculación es la creciente centralidad de los medios de comunicación masiva y, en particular, de las redes sociales y otras tecnologías de la comunicación, en las campañas electorales, y, más genéricamente, en la comunicación entre los políticos y la ciudadanía. El uso de estas herramientas ha ido modificando la forma en la que los políticos apelan a sus votantes (Wattenberg, 1990; Enli y Skogerbø, 2013; Larsson, 2016; Garzia et al., 2021). Junto con el declive de los partidos políticos, la creciente centralidad que han adquirido en las campañas electorales los medios de comunicación digitales favorece que los líderes políticos y los candidatos basen sus estrategias de movilización y persuasión en apelaciones individuales, enfatizando atributos personales (como fama, reputación, simpatía, etc.), y comunicándolos directamente a sus seguidores, sin mediaciones partidarias ni de otro tipo (Jacobs y Spierings, 2018; Gilardi et al., 2022; Cervi et al., 2023). Esto, a su vez, permite y refuerza el carácter estratégico que es propio del personalismo electoral. Efectivamente, uno de los grandes atractivos, y fuente del uso creciente de las plataformas de microblogging como lo es Twitter, es que les permite a los políticos sortear el filtro realizado por los medios de comunicación tradicionales (Jungherr, 2016; Gilardi et al., 2022). Asimismo, permiten una relación más directa con los votantes, dado que se trata también de un canal de intercambio que, igualmente, escapa del filtro de las organizaciones partidistas o mediáticas (Siles et al., 2021, p. 154; Theocharis et al., 2020, p. 2).

Adicionalmente, como explica Jungherr (2016), lo que sucede en las redes sociales recibe cada vez más atención de los medios tradicionales (televisión, radio, periódicos). Por lo tanto, vía Twitter los políticos llegan a una audiencia aún mayor que la de sus seguidores en estas plataformas (Gilardi et al., 2022, p. 43). Estos cambios tecnológicos apuntalan el personalismo electoral como mecanismo de vinculación, al aumentar la eficacia de las apelaciones individuales mediante las cuales políticos individuales resaltan su propia figura.

En el caso de El Salvador, previo a la elección de 2019 contaba con un sistema de partidos institucionalizado con dos partidos ideológicamente diferenciados. El desgaste de las identidades partidistas es una realidad, pero aun así no es suficiente para explicar el ascenso específico de Bukele y no de otros candidatos con discursos similares (Aguilar et al., 2023). A continuación, se analizará en profundidad su estrategia personalista, en la que la crisis partidista provee un contexto propicio, pero no es suficiente para explicar su ascenso sin tomar en cuenta la forma en la que el candidato aprovechó ese contexto e incluso contribuyó a afianzarlo.

III. La estrategia personalista de Bukele

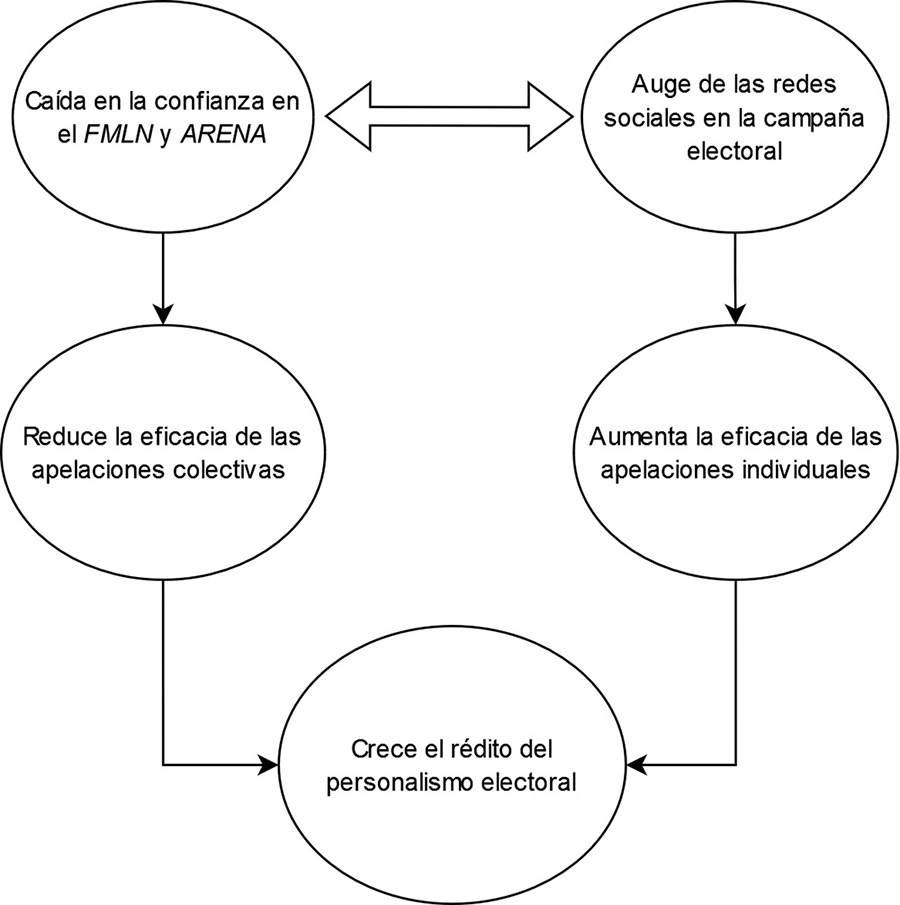

La combinación del declive partidista y de la creciente centralidad de medios masivos digitales afecta de forma diferencial el rédito de las apelaciones colectivas e individuales y, por ende, el tipo de vinculación entre políticos y votantes, debido a que el esfuerzo que dedicará un candidato a cada tipo de apelación depende de la disponibilidad y del costo relativo de cada una (Luján y Acosta y Lara 2024). El declive en la confianza en los partidos políticos reduce el rédito de las apelaciones colectivas. Mientras, el auge de las redes sociales y plataformas como Facebook o Twitter hace más redituables las apelaciones individuales, mediante las cuales los políticos eluden el filtro de organizaciones partidarias o mediáticas. En conjunto, estos dos factores promueven el personalismo electoral, a partir de la reducción de la eficacia de las apelaciones colectivas, y el aumento del rendimiento de las apelaciones individuales.

Dado que la priorización de las apelaciones individuales constituye la característica distintiva del personalismo electoral, debemos esperar un uso intensivo de las redes sociales a través de las cuales los políticos pueden destacar sus cualidades individuales por sobre las apelaciones colectivas (ideologías, identidades colectivas, programas) para vincularse con el electorado. La Figura 1 resume este argumento y lo aplica a la campaña de las elecciones presidenciales de 2019 en El Salvador. Como mostramos en la sección anterior, la confianza de los salvadoreños en los partidos políticos había descendido fuertemente hacia el año 2018, mientras que Bukele resultó un candidato innovador en el uso intensivo de las redes sociales (Siles et al., 2021; Meléndez, 2021).

Figura 1. Declive partidista, auge de las redes sociales y personalismo electoral en El Salvador

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con nuestro análisis del contenido de la comunicación de Bukele durante la campaña electoral, en su estrategia resaltan tres tipos de mensajes[3]. En primer lugar, la retórica antipartidista, esto es, mensajes que buscan desprestigiar a los partidos políticos tradicionales (FMLN y ARENA) asociándolos con elementos negativos (corrupción, engaño, fraude, etc.). Estos mensajes buscaban socavar las identidades partidarias sobre las que se había estructurado la política salvadoreña después de la guerra civil. Al desacreditar a los partidos establecidos (ARENA y FMLN), Bukele buscaba diferenciarse de la política tradicional aprovechándose del descrédito que estos tenían en la opinión pública, y de hecho contribuyendo a incrementarlo. En segundo lugar, Bukele recurrió a la dilución ideológica a través de mensajes que buscaban desdibujar las diferencias ideológicas entre las alternativas electorales buscando impugnar la capacidad de la diferenciación entre izquierda y derecha para ordenar la política salvadoreña. Esta distinción fue particularmente fuerte en El Salvador, uno de los sistemas de partidos con mayor nivel de polarización ideológica en América Latina (Singer, 2016; Moraes y Béjar, 2023). Al diluir los posicionamientos ideológicos, Bukele buscó restarles aún más relevancia a las apelaciones colectivas. Finalmente, el tercer tipo de mensaje se refiere a la autopromoción, es decir, a los estímulos que buscaban exaltar su propia figura por sobre otras alternativas a través de características personales que son juzgadas positivamente (juventud, honestidad, capacidad, simpatía, trayectoria personal, familiar, etc.). De este modo, a la reducción de las apelaciones colectivas propias de los primeros dos tipos de mensaje se suma el uso intensivo de las apelaciones individuales.

Con el objetivo de analizar sistemáticamente su estrategia electoral, examinamos el contenido de todos los tuits publicados[4] por Bukele durante los seis meses previos al día de las elecciones. Clasificamos cada tuit según su adscripción a un mensaje de autopromoción, retórica antipartidista o dilución ideológica. Sin embargo, teniendo en cuenta la complementariedad de los mensajes, la codificación no es mutuamente excluyente, pero sí exhaustiva. Esto significa que un mismo tuit puede pertenecer a más de un tipo de mensaje o a ninguno (Anexo A.2).

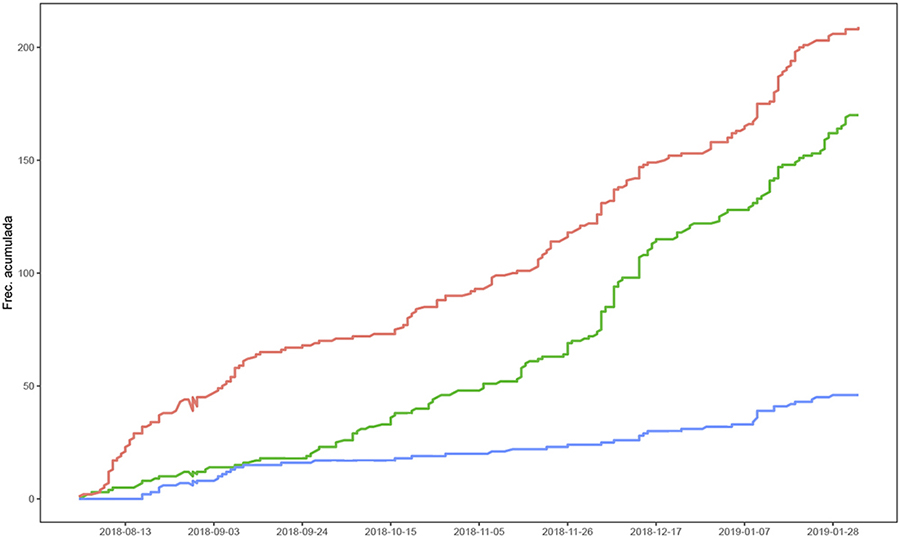

Bukele emitió 634 tuits entre el 2 de agosto del 2018 y el 3 de febrero del 2019, es decir, durante los seis meses anteriores al día de la elección. Esto significa que su actividad en Twitter alcanzó un promedio de 3,5 tuits diarios; el candidato rara vez pasó un día sin tuitear y alcanzó su pico máximo de mensajes en esta plataforma con 12 tuits el 10 de enero de 2019. En el 67 % (425) de sus tuits se pudo identificar al menos uno de los tres tipos de mensajes que identificamos como base de su estrategia electoral.

Tabla 2. Tipo de mensaje de Bukele como candidato presidencial en Twitter

|

Autopromoción |

Retórica antipartidista |

Dilución ideológica |

Total |

|

170 |

209 |

46 |

425 |

|

40 % |

49 % |

11 % |

100 % |

Fuente: Elaboración propia.

Como indica la Tabla 2, Bukele priorizó la retórica antipartidista en su comunicación en Twitter capitalizando la posibilidad que esta red permite de un tipo de comunicación más informal y menos mediada. Asimismo, apostó intensivamente a la autopromoción a través de su comunicación en esta red, siendo este tipo de mensajes el segundo en frecuencia y representando casi el 40 % de los mismos. Finalmente, 46 tuits se adscriben al tercer tipo de mensaje: dilución ideológica, que fue menos utilizado. Aunque los tres tipos de mensaje que conformaron la estrategia de Bukele son complementarios, más que alternativos. Tomemos como ejemplo un tuit que contenía un mensaje de dilución ideológica, el 28 de enero Bukele tuiteó: «¿Alguien tiene alguna duda de que son lo mismo?». Este tuit además de interpelar la diferenciación ideológica entre el FMLN y ARENA, también conlleva un ataque implícito hacia la etiqueta de los partidos tradicionales al tratarlos de lo mismo. Por lo tanto, lo que se observa es el uso de un tipo de mensaje para enfatizar otro.

Otro de los hallazgos del análisis de contenido consiste en cómo Bukele describe a sus rivales. Dada la centralidad de sus tuits críticos, optamos por relevar los calificativos negativos, ya que, en los 95 tuits dedicados nominalmente a los partidos tradicionales, utilizó tan sólo calificativos negativos (ver Anexo A.3). Como muestra la Tabla 3, Bukele dirigió la mayoría de sus críticas al ARENA antes que al FMLN, si bien se verifican juicios negativos hacia ambos. Se destacan los calificativos relacionados con la corrupción, con acciones como: ilícito, ladrones, escándalos, delinquir y por sobre todo relacionadas con el robo. De hecho, Bukele utilizó en más de 36 tuits el verbo «robar» o alguna de sus conjugaciones.

Tabla 3. Resumen de los tuits apuntando a los partidos tradicionales

|

ARENA |

FMLN |

|

|

Calificativos negativos |

debacle, ridículo, masoquismo, mara, ilícito, maleante, asqueroso, fraude, ilegalidad, vagos, violentos, ladrones |

falsos, mentirosos, perdedores, maleantes |

|

Acciones negativas |

sancionar al partido, desesperación, masoquismo, robar, menos pensantes, escándalos, asociaciones ilícitas, denunciar, delinquir, engañar, mentir, son material para memes, miedo, campaña sucia, fraude, plagio, inconstitucional |

campaña sucia, engañar, mentir, derrochar, mala gestión |

Fuente: Elaboración propia.

Una de las funcionalidades de las plataformas de microblogging es la posibilidad de destacar, o más bien «viralizar», un eslogan o un mensaje. Esto se realiza mediante el uso de hashtags representados por el símbolo #, asociado a una palabra o frase. De esta forma se realiza un etiquetamiento de un contenido, al cual el motor de búsqueda de la plataforma lo asocia automáticamente con el contenido relacionado. Por lo tanto, los # permiten a los usuarios encontrar fácilmente publicaciones sobre un tema específico y sirven como atajos para agrupar contenido temáticamente. Finalmente, producto de lo anterior, los hashtags permiten generar audiencia e interacción sobre el tema elegido, facilitando que otros usuarios interesados en el tópico lo encuentren y puedan unirse a la discusión.

Como ávido usuario de esta red social, Bukele buscó difundir los mensajes centrales en su estrategia electoral, anteriormente presentados, mediante el uso de esta funcionalidad. En consonancia con el predominio de los mensajes antipartido, el eslogan (o #) más utilizado por Bukele hacía mención a la corrupción de los partidos tradicionales. Específicamente, dieciséis veces publicó «devuelvan lo robado». Otros de sus comentarios más frecuentes hacían referencia a la malversación de fondos, atribuyéndole responsabilidad a ARENA, como «ElDineroAlcanzaCuandoNadieRoba».

Hay que destacar que, si bien los mensajes de dilución ideológica representaron tan sólo el 11 % de los mensajes totales (Tabla 2), estos jugaron un papel clave en la estrategia de Bukele, y el seguimiento de sus eslóganes lo evidencia. Como se observa en la Tabla 4, la alusión a que los políticos de ARENA y el FMLN son «los mismos de siempre», por ende, que son semejantes a pesar de proclamarse como antagonistas ideológicos, fue el segundo eslogan más tuiteado por Bukele, destacando su relevancia en el discurso del candidato. Adicionalmente, el rótulo despectivo que iguala al FMLN con su tradicional rival ARENA, llamándolo «ARENA 2.0», fue otro de los eslóganes, también del tipo dilución ideológica, más utilizados por el candidato.

Tabla 4. Eslóganes (# hashtags) utilizados por Bukele

|

Eslogan |

Cantidad |

Apunta a |

Tipo de mensaje |

|

DevuelvanLoRobado |

16 |

ARENA |

antipartido |

|

LosMismosDeSiempre |

11 |

ARENA y FMLN |

dilución ideológica |

|

EnPrimeraVuelta |

9 |

N/A |

ninguno |

|

AdóndeEstánLos275Millones |

8 |

ARENA |

antipartido |

|

HagamosHistoria |

7 |

N/A |

ninguno |

|

ARENA2.0 |

6 |

FMLN |

dilución ideológica |

|

ReMontada |

4 |

ARENA y FMLN |

antipartido |

|

SeQuierenRobarLasElecciones (fraude) |

4 |

ARENA y FMLN |

antipartido |

|

QuitémosloPues |

3 |

N/A |

autopromoción |

|

ElBuenVivir |

3 |

ARENA y FMLN |

antipartido |

|

ElDineroAlcanzaCuandoNadieRoba |

3 |

ARENA y FMLN |

antipartido |

|

CancelenARENA |

2 |

ARENA |

antipartido |

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, otro hallazgo del análisis de su discurso en esta red es cómo en muchos de sus tuits Bukele mantuvo un tono coloquial y juvenil, buscando generar simpatía y hasta risas en el electorado. Por ejemplo, para ridiculizar a sus dos rivales en la elección presidencial, el 6 de setiembre de 2018, tuiteó «Oficialmente el candidato de ARENA ha destronado a Sánchez Cerén en su capacidad para convertirse en material para memes».

En la Figura 2 se puede observar la distribución temporal de los distintos tipos de mensaje que conformaron la estrategia de personalismo electoral desarrollada por Bukele. Mientras que los mensajes antipartidistas predominaron durante todo el período, se puede observar que en la etapa inicial de la campaña su frecuencia creció particularmente en comparación con los otros dos tipos de mensaje. A su vez, la dilución ideológica estuvo presente sobre todo en la etapa inicial de la campaña y, en menor medida, sobre el final. Durante los meses intermedios fue el tipo de mensaje que menos utilizó Bukele en su comunicación en Twitter. Finalmente, la autopromoción apareció tardíamente en comparación con la retórica antipartidista, pero fue particularmente importante en el último tercio de la campaña. Asimismo, la Figura 2 permite observar (dado que se trata de frecuencias acumuladas) cuál fue la composición final de la estrategia electoral de Bukele entendida como un caso de vinculación personalista compuesta por una combinación particular de los tres tipos de mensaje predominante.

Figura 2. Tipos de mensaje de Bukele en Twitter durante los seis meses previos a la elección

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la retórica antipartidista, un análisis más detallado muestra que, como se señaló más arriba, si bien Bukele atacó tanto al FMLN como al ARENA, se concentró principalmente en este último. En total, atacó 83 veces a ARENA y sólo 12 al FMLN, lo cual puede obedecer al hecho de que el propio Bukele provenía de sus filas. Mientras, la dilución ideológica se dirige casi por igual a izquierda (4 menciones) y derecha (5 menciones). Finalmente, los mensajes de autopromoción se concentran principalmente en demostrar cuán diferente es él en contraposición con «LosMismosDeSiempre», destacando sus logros y eficacia como alcalde. Por ejemplo, uno de sus tuits con contenido de autopromoción hace referencia a lo logrado como alcalde en el centro de la ciudad de San Salvador, con el cierre «constrúyelo y vendrán». Si bien en estos mensajes Bukele hizo referencia a sus logros de gestión, también utilizó con frecuencia mensajes cómicos y satíricos, bajo un tono muy informal; aquí debemos recordar que Bukele se refiere a sí mismo como un mandatario cool, algo que es destacado por analistas y por la prensa (Meléndez, 2021; The Guardian, 2021).

Estos elementos son coherentes con la literatura que postula al personalismo como basado en el destaque de las características personales de los líderes políticos y candidatos, por sobre las características de sus partidos o ideologías. Podemos ver cómo en la estrategia de Bukele el personalismo adquiere un carácter estratégico, buscando diferenciarse de sus rivales y utilizando apelaciones individuales en lugar de colectivas, aunque no necesariamente descansando en el carisma del líder, sino en otros atributos de carácter personal.

IV. Discusión: efectos de la estrategia electoral personalista

La particularidad de este caso es que la estrategia de Bukele logró combinar las apelaciones individuales con un esfuerzo para socavar las apelaciones colectivas. Esto se debe a que los tres tipos de mensajes utilizados se refuerzan mutuamente. Mediante la dilución ideológica y la retórica antipartido, Bukele logró una autopromoción efectiva, ya que consiguió posicionarse como un candidato diferente, y lo hizo exhibiendo y denunciando las fallas en las apelaciones colectivas en las que se sostenían sus rivales: etiqueta partidaria e ideología.

Por otra parte, esta estrategia logró afectar a los dos factores contextuales advertidos: declive de los partidos políticos y percepción de corrupción creciente. En efecto, Bukele no sólo se alimentó de este contexto, sino que contribuyó decisivamente a reforzarlo: mediante los mensajes de autopromoción, y sobre todo antipartido, influyó en la percepción de los votantes sobre la corrupción como fenómeno sistémico. Las acusaciones de corrupción, sea bajo la forma de malversación de fondos, nepotismo o fraudes con fondos públicos, fueron omnipresentes en sus tuits y en su discurso. Como vimos anteriormente, el hashtag más utilizado por el candidato fue «DevuelvanLoRobado».

Esta sección busca medir y analizar el impacto de cada uno de los mensajes que estructuraron el discurso de Bukele en Twitter durante la campaña, ya que partimos de la base de que, para resultar efectivos, deben tener algún impacto en la percepción de los votantes. Para ello, presentamos algunos modelos de regresión lineal que asocian el contenido de sus tuits con el efecto en su audiencia.

Una forma de aproximarse al efecto del discurso de Bukele en Twitter consiste en observar las reacciones de sus seguidores a cada uno de sus mensajes. A partir de los 634 tuits recolectados durante la campaña electoral estimamos una serie de modelos de regresión lineal para explorar el efecto de cada tipo de mensaje sobre las distintas métricas que capturan reacciones del público: comentarios, retuits y likes. Si bien la mayor parte de la literatura se enfoca en el tipo y cantidad de mensajes publicados por los actores políticos (Peterson, 2012; Parmelee, 2014; Jungherr, 2016; Jacobs y Spierings, 2018; Cervi et al., 2023; Kartsounidou et al., 2023), el análisis cuantitativo sobre las reacciones en la plataforma sugiere utilizar las métricas de likes, retuits y comentarios como medida de popularidad alcanzada por cada mensaje.

La métrica más común en Twitter es el like, que indica que a un usuario le gusta un mensaje. Esta es la métrica básica sobre popularidad, a mayor cantidad de likes, mayor «éxito». A su vez, la plataforma jerarquiza los tuits más populares en likes. Adicionalmente, los retuit (RT) son otra forma de popularizar un tuit y difundirlo, ya que se trata de usuarios compartiendo el tuit de otro usuario, no necesariamente apoyándolo mediante el like. Estas dos métricas son las que «viralizan» un contenido ya que, a mayor cantidad de estas, un tuit se vuelve tendencia. Finalmente, decidimos relevar los comentarios ya que estos revelan el nivel de interacción alcanzado por un tuit, al representar la conversación derivada de cada mensaje.

Relevar la audiencia de los tuits es de importancia debido a que, como se explicó en la primera sección, la literatura sobre el uso de Twitter en particular, y de plataformas de microblogging en general, señala que esta tiene un doble efecto con respecto a la audiencia: les permite interactuar con ella, pero además les permite expandirla debido a que los medios tradicionales cada vez más generan noticias a partir de lo que sucede en las redes sociales (Jungherr, 2016; Jacobs y Spierings, 2018; Gilardi et al., 2022). Dicho esto, en este trabajo no partimos de ningún a priori acerca de cómo cada mensaje debería impactar en cada una de las métricas estudiadas. Antes bien, perseguimos el propósito de medir el impacto diferencial que alcanzó cada uno de los mensajes analizados entendidos como estímulos que pueden haber tenido distinto efecto sobre la audiencia.

Tabla 5. Análisis de regresión lineal de las reacciones al discurso de Bukele en Twitter: comentarios, retuits y likes

|

Modelo 1 VD = Comentarios |

Modelo 2 VD = retuits |

Modelo 3 VD = likes |

|

|

Antipartido |

51,84*** (11,62) |

207,57*** (29,99) |

476,67*** (105,35) |

|

Autopromoción |

2,80 (11,48) |

9,02 (28,94) |

221,37** (101,64) |

|

Dilución ideológica |

-18,21 (20,78) |

10,76 (52,40) |

20,97 (184,05) |

|

Hashtag |

6,47 (16,87) |

102,32** (42,53) |

286,04* (149,39) |

|

Tiempo |

0,10*** (0,03) |

-0,00 (0,07) |

0,50** (0,24) |

|

Constante |

76 |

290 |

1045 |

|

R^2 |

0,04 |

0,10 |

0,05 |

|

Adj. R^2 |

0,03 |

0,10 |

0,04 |

|

N |

633 |

633 |

633 |

Niveles de significación: *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1. Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de los modelos de regresión presentados en la Tabla 5 surgen algunas conclusiones preliminares que permiten observar cómo se utilizaron distintos tipos de mensaje para lograr la atención de los seguidores y cuáles fueron sus efectos en términos de reacciones. Como puede observarse, la retórica antipartidista tuvo un efecto positivo y significativo sobre los tres tipos de métrica analizados. Esto permite sostener que aquellos tuits que contenían mensajes antipartido aumentaron las reacciones de los seguidores de modo significativo, comparados con los que carecían de este estímulo. En promedio, la presencia de retórica antipartidista tuvo casi 51 comentarios, 207 retuits y casi 500 likes adicionales en comparación con aquellos que no contenían este tipo de mensaje. A su vez, los mensajes de autopromoción sólo tuvieron un efecto significativo sobre las reacciones medidas como likes, donde aumentaron en promedio 221 likes. No obstante, esta es la reacción más habitual y la métrica que alcanza mayor número en la plataforma, por lo tanto, se puede afirmar que el uso de este tipo de mensajes tuvo un impacto en la audiencia. En las dos métricas restantes, la autopromoción no mostró resultados significativos. El último tipo de mensaje, de dilución ideológica, no tuvo un efecto apreciable en términos de reacciones. Como ya hemos señalado, este tipo de mensaje fue minoritario en la comunicación de Bukele en Twitter, si bien estuvo presente en sus apariciones públicas.

Por último, dos variables adicionales adquieren significación estadística. Por un lado, el uso de hashtag genera un efecto positivo sobre retuits y likes, aunque no sobre comentarios, lo cual es consistente con el efecto «viralizador» de los hashtags, que son utilizados para promover un determinado mensaje. Por otro lado, el tiempo presenta un efecto positivo sobre las reacciones medidas en comentarios y likes, lo que sugiere que, a medida que la campaña electoral se fue desarrollando, los contenidos que Bukele publicó en redes sociales tendieron a recibir mayor número de reacciones.

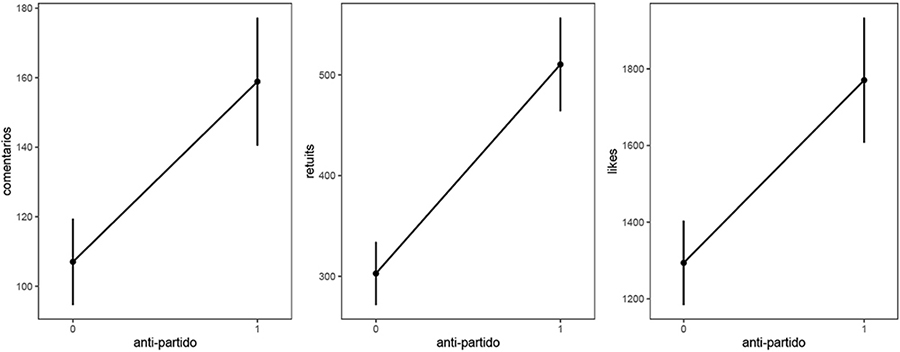

La Figura 3 permite observar gráficamente los efectos marginales de la retórica antipartidista sobre cada una de las métricas analizadas, de acuerdo con los modelos presentados en la Tabla 5. Como se observa, en los tres casos se trata de efectos marginales significativos y de una magnitud considerable. En el caso de los comentarios, los mensajes antipartidistas reciben, en promedio, un 47.6 % más de comentarios, pasando de 107 a 158, manteniendo constantes el resto de los predictores en su media. En cuanto a los retuits, la retórica antipartidista se asocia con un aumento promedio de casi 60 %, pasando de 302 retuits para los mensajes sin contenido antipartidista a más de 510 para aquellos que contienen ese estímulo. Finalmente, midiendo las reacciones como likes, el contenido antipartidista está asociado a un incremento promedio de casi un 37 % en el número de likes, pasando de 1293 para los tweets sin retórica antipartidista a más de 1770 para los que sí contienen dichos mensajes.

Figura 3. Efecto marginal de la retórica antipartidista en comentarios, retuits y likes

Fuente: Elaboración propia.

V. Conclusiones

El ascenso electoral de Nayib Bukele en El Salvador implicó un cambio profundo en uno de los sistemas de partidos más institucionalizados, estables e ideológicamente estructurados de América Latina. Su desempeño electoral en la elección presidencial de febrero de 2019 no puede ser explicado a partir de las pautas anteriores de funcionamiento del sistema político salvadoreño. Antes bien, es el agotamiento de esas pautas el que permite comprender el fenómeno de Bukele. Sin embargo, el declive en la capacidad del ARENA y el FMLN para reproducir las adhesiones ciudadanas es apenas el telón de fondo. La estrategia de Bukele para aprovecharse de ese contexto fue decisiva para lograr el éxito electoral.

En este artículo mostramos que el de Bukele es un caso prototípico de personalismo electoral, al combinar apelaciones de naturaleza individual con fines de movilización y persuasión electoral. A partir del análisis de su discurso en Twitter analizamos tres tipos de mensaje. En primer lugar, la retórica antipartidista le permitió aprovecharse del contexto de declive de los partidos tradicionales, pero a la vez contribuyó a recrear y expandir dicha percepción entre los votantes. Esta fue una herramienta poderosa en su discurso, cuyos efectos entre sus seguidores en redes sociales sugiere que logró socavar la credibilidad y la reputación de las etiquetas partidarias establecidas.

En segundo lugar, los mensajes de autopromoción le permitieron al candidato posicionarse como una alternativa novedosa, cool, diferenciándose así de sus competidores del ARENA y el FMLN. Apelando a su trayectoria como alcalde, y a su capacidad y liderazgo, logró destacar estos atributos personales como un activo. Apeló incluso al humor y a la sorna como formas de imputarle a sus rivales atributos indeseables. Este tipo de mensaje también logró efectos estadísticamente significativos sobre sus seguidores, sugiriendo la popularidad de estos estímulos.

En tercer lugar, los mensajes de dilución ideológica buscaron socavar las bases sobre las cuales se había estructurado el sistema político salvadoreño desde el fin de la guerra civil. Para ello, buscó sistemáticamente asemejar a la izquierda y la derecha, imputándoles a ambas los mismos males. La dilución de la ideología como heurística diferenciadora redujo la eficacia de las apelaciones colectivas, propias de la modalidad de vinculación programática. En combinación con la retórica antipartidista, logró disminuir la capacidad de los partidos establecidos para reproducir sus apoyos ciudadanos, lo que muestra que los tres tipos de mensaje funcionaron armónicamente y contribuyeron de distinta forma al mismo objetivo.

A partir del análisis del ascenso electoral de Bukele, este artículo realiza dos contribuciones a la literatura. Primero, mediante el análisis de El Salvador muestra que es conveniente abordar el estudio de los mecanismos de vinculación desde una perspectiva dinámica. Al tratarse de un caso de personalismo electoral ocurrido en un sistema previamente estructurado sobre bases ideológicas, mostramos cómo un caso improbable (least-likely case) puede emerger bajo ciertas condiciones. En ese sentido, la literatura sobre mecanismos de vinculación ha tenido dificultades para mostrar cómo evolucionan los mismos a través del tiempo y en qué condiciones cabe esperar que cambien.

A su vez, el artículo contribuye a la literatura sobre personalismo, al identificar los factores decisivos en la estrategia electoral de Bukele, mostrando su carácter estratégico. Esto, a su vez, permite sostener que el personalismo electoral no necesariamente responde a la idea de carisma, sino que tiene un componente estratégico por el cual distintos candidatos, carismáticos o no, buscan exaltar sus cualidades personales para ganar apoyo electoral. A partir del análisis de su discurso como candidato presidencial, nuestro trabajo registra los componentes sistemáticos de las apelaciones personalistas y asocia a cada uno de ellos una función específica en la tarea de movilización y persuasión electoral. A su vez, avanzamos en la estimación de los efectos que cada uno de los componentes discursivos tuvo sobre sus seguidores en las redes sociales, lo cual contribuye a la comprensión de los efectos electorales de los estímulos personalistas.

Por último, dada la conexión entre personalismo y populismo que exploramos en la primera sección, queda para futuras investigaciones profundizar en esta conexión, en particular para una región como América Latina. Confiamos en que algunos de los hallazgos de este trabajo contribuyan en tal dirección.

VI. Bibliografía

Aguilar, L., Rodríguez, L. y Santos, G. (2023). De la partidocracia al populismo en El Salvador. En M. Casullo y H. Brown (Coords.), El populismo en América Central. Buenos Aires (pp. 147-173). Siglo XXI.

Andrews-Lee, C. (2019). The Power of Charisma: Investigating the Neglected Citizen-Politician Linkage in Hugo Chávez’s Venezuela. Journal of Politics in Latin America, 11(3), https://doi.org/10.1177/1866802X19891472

Andrews-Lee, C. (2020). The Power of Charisma: Investigating the Neglected Citizen-Politician Linkage in Hugo Chávez’s Venezuela. Journal of Politics in Latin America, 11(3): 298-322.

Andrews-Lee, C. (2021). The Emergence and Revival of Charismatic Movements: Argentine Peronism and Venezuelan Chavismo. Cambridge University Press.

Azpuru, D. (2010). The salience of ideology: Fifteen years of presidential elections in El Salvador. Latin American Politics and Society, 52(2), 103-138.

Baldovinos, R. (2021). Nayib Bukele: Populismo e implosión democrática en El Salvador. Andamios, 18(46), 233-255. https://doi.org/10.29092/uacm.v18i46.844

Brown, H. y Casullo, M. E. (2023). Democratization and neopatrimonialism: Is there a populist wave in Central America? Revista Mexicana de Sociología, 85, 95-122.

Casullo, M. E. (2019). ¿Por qué funciona el populismo?: El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis. Siglo XXI.

Casullo, M. E. y Brown, H. (2023). Introducción. Reconstruyendo mitos populistas en América Central. En M. Casullo y H. Brown (Coords.), El populismo en América Central (pp. 17-38). Siglo XXI.

Cervi, L., Tejedor, S. y Villar, M. G. (2023). Twitting Against the Enemy: Populist Radical Right Parties Discourse Against the (Political) «Other». Politics and Governance, 11(2), 235-248. https://doi.org/10.17645/pag.v11i2.6391

Cox, G. W. (1997). Making Votes Count: Strategic Coordination in the World’s Electoral Systems. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139174954

Cyr, J. (2017). The Fates of Political Parties: Institutional Crisis, Continuity, and Change in Latin America. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316995723

Dalton, R. y Wattenberg, M. (2002). Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies. OUP Oxford.

El Faro. (2018, abril 30). El error del FMLN es haber hecho exactamente lo que Nayib quería. https://elfaro.net/es/201804/el_salvador/21778/%E2%80%9CEl-error-del-FMLN-es-haber-hecho-exactamente-lo-que-Nayib-quer%C3%ADa%E2%80%9D.htm

Enli, G. S. y Skogerbø, E. (2013). Personalized Campaigns in Party-Centred Politics. Information, Communication & Society, 16(5), 757-774. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.782330

Frantz, E., Kendall-Taylor, A., Nietsche, C. y Wright, J. (2021). How Personalist Politics Is Changing Democracies. Journal of Democracy, 32(3), 94-108. https://doi.org/10.1353/jod.2021.0036

Frantz, E., Kendall-Taylor, A., Wright, J. y Xu, X. (2020). Personalization of power and repression in dictatorships. The Journal of Politics, 82(1), 372-377.

Garzia, D., Ferreira Da Silva, F. y De Angelis, A. (2021). Leaders without partisans: Dealignment, media change, and the personalization of politics. ECPR Press. https://cadmus.eui.eu/handle/1814/75302

Gilardi, F., Gessler, T., Kubli, M. y Müller, S. (2022). Social Media and Political Agenda Setting. Political Communication, 39(1), 39-60. https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1910390

Grassetti, J. (2022). El discurso político de Nayib Bukele en Twitter. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, 112, 245-269. https://doi.org/10.18682/cdc.vi112.4102

Jacobs, K. y Spierings, N. (2018). A populist paradise? Examining populists’ Twitter adoption and use. Information, Communication & Society, 22(12), 1681-1696. https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1449883

Jungherr, A. (2016). Twitter use in election campaigns: A systematic literature review. Journal of Information Technology & Politics, 13(1), 72-91. https://doi.org/10.1080/19331681.2015.1132401

Kartsounidou, E., Papaxanthi, D. y Andreadis, I. (2023). Measuring the impact of candidates’ tweets on their electoral results. Journal of Information Technology & Politics, 20(2), 154-168. https://doi.org/10.1080/19331681.2022.2069181

Kendall-Taylor, A., Frantz, E. y Wright, J (2017). The global rise of personalized politics: it’s not just dictators anymore. The Washington Quarterly, 40(1), 7-19.

Kitschelt, H. (2000). Linkages between citizens and politicians in democratic polities. Comparative Political Studies, 33(6-7).

La Prensa Gráfica. (2017, octubre 11). Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nayib-Bukele-expulsado-del-FMLN-20171010-0075.html

Larsson, A. O. (2016). Online, all the time? A quantitative assessment of the permanent campaign on Facebook. New Media & Society, 18(2), 274-292.

Levitsky, S., Loxton, J., Dyck, B. V. y Domínguez, J. I. (2016). Challenges of Party-Building in Latin America. Cambridge University Press.

Luján, D., y Acosta y Lara, F. (2024). Assessing Electoral Personalism in Latin American Presidential Elections. Journal of Politics in Latin America, 0(0). https://doi.org/10.1177/1866802X241250034

Lupu, N. (2016). Party brands in crisis: Partisanship, brand dilution, and the breakdown of political parties in Latin America. Cambridge University Press.

Madsen, D. y Snow, P. G. (1991). The charismatic bond: Political behavior in time of crisis. Harvard University Press.

Martínez, G. (2016). Estabilidad y cambio del sistema de partidos en El Salvador. En F. Freidenberg (Ed.), Los sistemas de partidos en América Latina (1978-2015) (pp. 111-160). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Meléndez, M. (2021). Latin America Erupts: Millennial Authoritarianism in El Salvador. Journal of Democracy, 32(3), 19-32. https://doi.org/10.1353/jod.2021.0031

Moraes, J. A. y Béjar, S. (2023). Electoral volatility and political polarization in developing democracies: Evidence from Latin America, 1993-2016. Party Politics, 29(4), 636-647.

Mudde, C. y Kaltwasser, C. R. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Nilsson, M. (2022). Nayib Bukele: Populism and autocratization, or a very popular democratically elected president? Journal of Geography, Politics and Society, 12(2), 16-26.

Parmelee, J. H. (2014). The agenda-building function of political tweets. New Media & Society, 16(3), 434-450. https://doi.org/10.1177/1461444813487955

Perelló, L. y Navia, P. (2022). The disruption of an institutionalised and polarised party system: Discontent with democracy and the rise of Nayib Bukele in El Salvador. Politics, 42(3), 267-288. https://doi.org/10.1177/02633957221077181

Peterson, R. D. (2012). To tweet or not to tweet: Exploring the determinants of early adoption of Twitter by House members in the 111th Congress. The Social Science Journal, 49(4), https://doi.org/10.1016/j.soscij.2012.07.002

Poguntke, T. y Webb, P. (Eds.) (2005). The presidentialization of politics: A comparative study of modern democracies. Oxford: Oxford University Press.

Rahat, G. y Kenig, O. (2018). From party politics to personalized politics? Party change and political personalization in democracies. Oxford University Press.

Rahat, G. y Sheafer, T. (2007). The personalization(s) of politics: Israel, 1949-2003. Political Communication, 24(1): 65-80.

Rhodes-Purdy, M. y Madrid, R. (2020). The perils of personalism. Democratization, 27(2), 321-339.

Roberts, K. M. (2014). Changing Course in Latin America. Cambridge University Press.

Siles, I., Guevara, E., Tristán-Jiménez, L. y Carazo, C. (2023). Populism, religion, and social media in Central America. The International Journal of Press/Politics, 28(1), 138-159.

Singer, M. (2016). Elite Polarization and The Electoral Impact of Left-Right Placements: Evidence from Latin America, 1995-2009. Latin American Research Review, 51(2), 174-194. https://doi.org/10.1353/lar.2016.0022

The Guardian. (2021, septiembre 26). Nayib Bukele calls himself the ‘world’s coolest dictator’ – but is he joking? https://www.theguardian.com/world/2021/sep/26/naybib-bukele-el-salvador-president-coolest-dictator

Theocharis, Y., Barberá, P., Fazekas, Z. y Popa, S. A. (2020). The Dynamics of Political Incivility on Twitter. SAGE Open, 10(2), 2158244020919447. https://doi.org/10.1177/2158244020919447

Turner, J. R. (2022). Guerrillas and authoritarians: Partners in post-war polarization. Party Politics, 28(1), 163-173. https://doi.org/10.1177/1354068820968409

Wade, C. (2023). El Salvador: Democracy in Peril? En H. Kline y C. Wade (Eds.), Latin American Politics and Development Tenth Edition (pp. 418-435). Routledge.

Wattenberg, M. (1990). From a Partisan to a Candidate-centered Electorate. En A. King, The New American Political System. (pp. 139-174). Macmillan Education.

Wattenberg, M. (2011). US party leaders: Exploring the meaning of candidate-centered politics. En K. Aarts, A. Blais y H. Schmitt (Eds.). Political leaders and democratic elections (pp. 76-90). OUP Oxford.

Weber, M. (2002 [1922]). Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica.

VII. Anexos

Texto A1. Proceso seguido para la selección de los tipos de mensaje analizados en el discurso de Bukele como candidato

Partiendo del concepto de personalismo electoral presentado en el trabajo, elaboramos un análisis preliminar de la comunicación de Bukele, tanto en redes sociales (634 tuits recolectados en los seis meses anteriores a la elección presidencial) como en sus apariciones públicas (más de 360 minutos relevados de entrevistas, discursos, etc.). De este análisis preliminar, que incluyó técnicas de análisis cuantitativo (como nubes de palabras, modelos de tópicos, distribución de frecuencias de palabras y expresiones regulares, etc.) y cualitativas (lectura en profundidad de todos los tuits y visualización de sus apariciones públicas, fichado y registro de expresiones regulares y énfasis discursivos), surgen una serie de expresiones que dan lugar a la categorización de los tres tipos de mensaje identificados como centrales en la estrategia electoral de Bukele. Desde luego, la selección de mensajes no es excluyente, sino que está teóricamente guiada en función de los propósitos de la investigación. Estos mensajes están en sintonía con lo esperado en un caso de personalismo electoral ya que buscan, por un lado, aumentar la eficacia de las apelaciones individuales y, por el otro, reducir la de las apelaciones colectivas (ver Figura 1 en el documento principal). Los tres tipos de mensaje analizados son: retórica antipartidista, dilución ideológica y autopromoción.

A modo de ejemplo: la palabra más repetida en los 634 tuits de Bukele es «ARENA» (83 veces), y el contexto en el que aparece es siempre negativo, con acusaciones, burlas y asociaciones con casos de corrupción y malversación de fondos. Asimismo, una de las palabras más repetidas en sus entrevistas públicas es «partido» (115 menciones) y «partidos» (37 menciones). Aquí también, en la mayoría de los casos, el término aparece asociado a fraudes, a financiamiento oscuro y a la cartelización de los partidos tradicionales que dificultan la aparición de nuevos partidos. Por ejemplo, esto queda en evidencia cuando Bukele señala que el país «ha sido secuestrado por las cúpulas partidarias», el 16 de octubre de 2017, en ocasión de anunciar su candidatura presidencial. Frases como estas son habituales en el discurso político de Bukele tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas. Del mismo modo, en el caso de la dilución ideológica y la autopromoción sus mensajes aparecen claramente buscando asimilar a la izquierda y la derecha como categorías obsoletas y perimidas, y a resaltar sus características personales para diferenciarse de sus competidores.

Texto A2. Nota metodológica sobre el análisis de Twitter

Esta sección tiene como objetivo proporcionar detalles sobre cómo llevamos a cabo el análisis de contenido del discurso de Bukele en la red social Twitter (ahora X) durante la campaña electoral de 2019.

Una vez elegida la plataforma Twitter y delimitado el marco temporal: entre el 2 de agosto del 2018 y el 3 de febrero del 2019, es decir, durante los seis meses anteriores al día de la elección, procedimos a la creación de una base de datos con todos los tuits realizados en ese lapso temporal.

Los tuits fueron recopilados y codificados manualmente, originalmente planeamos la recopilación automatizada y la codificación manual. No obstante, nos vimos obligados a relevar manualmente los 634 tuits publicados durante los seis meses previos a las elecciones presidenciales de 2019, debido a que la API de Twitter limita las descargas automatizadas vía la API a 1500 tuits, incluidos los RTs y comentarios. Además de funcionar con inconvenientes, limita la extracción de tuits a 1500 comenzando en los más recientes. Esto representaba un obstáculo para nuestra búsqueda enfocada en 2018 y 2019. Sobre todo, porque Bukele es un usuario prolífico de la red.

Asimismo, otro obstáculo de la tarea automatizada vía la API es que incluye como «tuit» a los retweets (RTs) y respuestas de cada usuario. Mientras que nosotros consideramos pertinente excluirlos debido a que las respuestas y RTs simples (sin mensaje añadido) no agregan ningún mensaje adicional al tuit original.

De esta forma, recabamos manualmente todos los tuits de @nayibbukele para el período en cuestión, utilizando la siguiente función de búsqueda avanzada: «from:nayibbukele since:2018-08-03 until:2018-09-03». Al utilizar esta función de búsqueda, Twitter nos muestra tan sólo los tuits creados en esas fechas. Nuevamente, esto es de vital importancia si se pretende hacer una búsqueda manual de un «twittero» tan prolífico como Bukele, quien desde 2009 hasta el momento de esta búsqueda ya había realizado 84 000 tuits. El resultado de este proceso fue una base de datos con todos los tuits del usuario en las fechas seleccionadas permitiendo visualizar la información siguiente: fecha; mensaje del tuit; y las métricas de cada tuit, cantidad de: likes; RTs; y comentarios.

A continuación, codificamos manualmente los tuits publicados por Bukele debido a que consideramos esencial que un investigador humano leyera los tuits, reconociendo que están insertos en un contexto sociocultural específico, que incluye referencias textuales y contextuales (Cervi et al., 2023). En el caso particular de Nayib Bukele, era importante analizar cuidadosamente el contenido de los tuits, ya que la mayoría de ellos hacían un uso intensivo de la ironía y la burla. Por lo tanto, ambos autores realizamos la codificación de manera independiente, y luego se discutieron y resolvieron las discrepancias existentes de forma de llegar a la codificación final.

Como resultado, todos los tuits fueron codificados como 1 (presencia) o 0 (ausencia) con respecto a cada uno de los tres tipos de mensajes, por lo tanto, la clasificación es exhaustiva: cada tuit debe tener un valor 1 o 0 para cada uno de los tipos de mensaje. Si bien existe la posibilidad de que un tuit tenga un código triple 0, lo que significa que el tuit no representa ninguno de los mensajes propuestos, 425 de ellos podían ser asignados a por lo menos uno de los tipos propuestos de mensajes. Esto es que estos tuits tienen por lo menos el valor 1 para por lo menos uno de los tres mensajes, como muestra de forma resumida la Tabla 2 del documento principal.

A su vez, la codificación no implica que los mensajes sean mutuamente excluyentes: un tuit podía pertenecer a más de un tipo de mensaje o incluso a todos ellos (código triple 1). Como indicamos en el manuscrito, esto nos llevó a la constatación de que los mensajes se complementan entre sí, en la medida en que en varias ocasiones un mensaje refuerza a (o es reforzado por) otro.

Texto A3. Sobre Tabla 3. Resumen de los tuits apuntando a los partidos tradicionales

Los calificativos negativos propuestos en el análisis presentado en la Tabla 3 del documento principal no fueron definidos a priori. Estos fueron relevados integralmente de los tuits del propio Bukele dedicados específicamente a ARENA y al FMLN. Por dedicados, nos referimos a los tuits en los cuales Bukele nombra a estos partidos en el texto del tuit, nominación que puede ser en la forma de texto tradicional, como mención (la @ de la red), a través de un #.

Una vez identificados la totalidad de tuits que contienen la palabra ARENA o FMLN (N = 95), estos fueron analizados manualmente leyéndolos uno por uno y relevando los calificativos utilizados. Se trató en su totalidad de menciones negativas, por lo tanto, en la Tabla 3 se presentan todos los calificativos y acciones negativas que estos 95 tuits asocian con los partidos tradicionales (ARENA y FMLN).

Notas

[1] El presente artículo contó con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, bajo el Fondo Clemente Estable (FCE_3_2022_1_172600).

[2] Si bien en 2009 el FMLN llevó a Mauricio Funes, un periodista televisivo, como candidato presidencial, representando la irrupción de un outsider en la política salvadoreña, el peso de la etiqueta del FMLN resultó decisivo para su victoria (Martínez, 2016; Wade, 2023). Aguilar et al. (2023) observan también en Funes uno de los antecedentes «populistas» durante la partidocracia.

[3] Para mayor detalle consultar el Anexo A1. La elección de estos tres mensajes típicos no pretende ser exhaustiva, es decir, no cubren todos los mensajes relevantes de la estrategia electoral de Bukele. Antes bien, luego del análisis preliminar del discurso de Bukele como candidato, los identificamos como mensajes que aumentan la eficacia de las apelaciones individuales, al tiempo que socavan la de las apelaciones colectivas (ver Figura 1).

[4] Se excluyen los retuits y las ocasionales respuestas del candidato a comentarios de sus propios tuits.