jjimenez@edu.uned.es1

jjimenez@edu.uned.es1ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396

DOI: https://doi.org/10.14201/alh.31364

Interculturalidad, políticas públicas y educación en América Latina: una revisión de la literatura

Interculturality, Public Policies and Education in Latin America: A Literature Review

JorgeJiménez Morales

jjimenez@edu.uned.es1

jjimenez@edu.uned.es1

DavidAbril Hervás

david.abril@uib.es2

david.abril@uib.es2

1 Universidad Nacional de Educación a Distancia

2 Universitat de les Illes Balears

Envío: 2023-04-13

Aceptado: 2023-11-21

Publicación: 2024-08-07

Resumen: Este artículo es una revisión de la literatura académica de la última década sobre la inclusión de lo intercultural en la agenda política latinoamericana. Dicha revisión se elabora de forma descriptiva y utilizando estrategias cuantitativas de indagación, situando sus diferentes enfoques y ámbitos, entre los que destacan el análisis de políticas públicas de educación intercultural. Los resultados permiten disponer de una panorámica de la evolución de estas políticas, de sus retos y contradicciones actuales, incluidos en la discusión.

Palabras clave: intercultural; agenda política; Latinoamérica; políticas públicas; educación.

Abstract: This article reviews the academic literature over the last decade on the inclusion of intercultural issues on the public agenda in Latin America. It is elaborated descriptively, using quantitative inquiry strategies, identifying its different foci and issues, among which the analysis of public policy on international education stands out. The results permit a panoramic view of the evolution of these policies, including their challenges and contradictions in recent times.

Keywords: Intercultural; Public agenda; Latin America; Public Policies; Education.

En Europa la apuesta por una ciudadanía intercultural –tanto en política como en educación– ha quedado relegada en los últimos años, en correspondencia con unas políticas de fronteras que rozan el racismo y un revival de los discursos nacionalistas y etnocéntricos, con el ascenso de fuerzas de extrema derecha que niegan la diversidad (Bidaguren, 2020; Wieviorka, 2014). En América Latina se trata de un término que ha ganado fuerza en las últimas décadas, con el movimiento indígena como actor social que ha condicionado el significado de lo «intercultural» como propuesta de transformación del Estado, presente en las políticas públicas y en las reformas educativas, como en Ecuador y Bolivia, cuyas constituciones establecen sistemas educativos y sanitarios interculturales regidos por los principios de equidad, solidaridad o calidad; un eje importante tanto en la esfera nacional-institucional como en el ámbito inter/transnacional (Walsh, 2010).

Aunque se trata de un tema infrarrepresentado en la literatura académica en inglés –también etnocéntrica–, la producción sobre lo «intercultural» en América Latina, como elemento diferenciador del multiculturalismo o el interculturalismo, tiene una larga tradición. La «interculturalidad» (textual) en el contexto latinoamericano se refiere a un proceso sociocultural y político que implica convivencia y justicia social (Solano-Campos, 2013), aunque este proceso no se haya producido por igual en todos los países del continente. Hablamos, también, de una cuestión que es dotada de significado –a diferencia del multiculturalismo o el interculturalismo europeos– por los actores que la promueven, es decir, del movimiento indígena, que empieza a ser un actor político destacado a partir de los años 1970, después de siglos de racismo y exclusión de los mecanismos públicos de toma de decisiones.

Una de las primeras muestras de lo intercultural en la política pública fue la implantación de la educación intercultural bilingüe (EIB) en diversos países. De hecho, la EIB pasó de ser un instrumento de asimilación desde mediados del siglo XX a una herramienta de reconocimiento de los sujetos indígenas y de respuesta a sus necesidades y expectativas a partir de los 90 (López y Sichra, 2008). Del reconocimiento de la diversidad lingüística se ha pasado al terreno del reconocimiento también de sus cosmovisiones y tradiciones, por ejemplo, en materia de salud o de justicia comunitaria.

Lo intercultural, como recuerda Catherine Walsh, puede ser manejado en un sentido ambivalente: por una parte, como resultado de las luchas indígenas por sus derechos y la transformación social; por otra, como un producto útil para la globalización capitalista (Walsh, 2010). Por eso el concepto de interculturalidad crítica es utilizado para distinguir la interculturalidad comprometida con el cambio con otros significados que pueden incluso situarse en las antípodas. En este sentido, parte de la literatura producida en los últimos años sobre el tema en América Latina se situaría bajo el paradigma de la interculturalidad crítica, con profusos análisis sobre el «mal uso» de lo intercultural, p. ej., en los propios programas de EIB, que en demasiadas ocasiones han sido utilizados como elementos de uniformización cultural bajo el prisma del Estado (Castro-Ricalde, 2013; Dietz, 2017; López, 2021).

Del mismo modo que lo intercultural en el contexto latinoamericano está condicionado por su pasado colonial y su presente postcolonial, las reflexiones académicas, especialmente bajo el influjo del grupo intelectual denominado «Colonialidad y Modernidad», promovido por autores como Walter Mignolo, Enrique Dussell, Aníbal Quijano o la misma Catherine Walsh, ha tenido una importante influencia en toda una generación, especialmente a raíz de las protestas contra los 500 años de la colonización de Abya Yala. Estos autores enfatizan la cuestión de la colonización epistemológica, y sitúan la construcción del Estado moderno en América Latina como una cuestión colonial, como parte de un proceso de reestructuración del poder bajo un patrón eurocéntrico que conlleva un reduccionismo de la realidad y, por tanto, una invalidez de sus políticas (Quijano, 1992). Una cuestión que ha sido sometida a revisión en las últimas décadas y que también ha ocupado buena parte de la bibliografía analizada en este artículo.

La influencia del grupo «Colonialidad y Modernidad» conlleva la importancia del análisis transdisciplinar, extendiendo la idea de lo intercultural al diálogo de saberes, no sólo a una cuestión entre distintas disciplinas científicas, sino entre formas de conocimiento ancestral y tradicional y el conocimiento científico (Pachón Soto, 2008), algo que también impregna los textos aquí referenciados. Las políticas interculturales, por tanto, son abordadas desde diferentes disciplinas, más allá de las metodologías propias de la ciencia política, a través de herramientas antropológicas como las etnografías, que reconocen la importancia de la cultura en la investigación social y adquieren un peso específico en la bibliografía estudiada. La etnografía de los proyectos educativos encaja, según Rockwell, en los estudios de las políticas públicas interculturales y desde este enfoque se analiza la estructura de las políticas educativas en relación a «lo que se hace sobre lo que se dice» (Rockwell, 2009, p. 151). Otro autor de referencia sobre esta cuestión es Gunther Dietz, que nos habla de la interculturalidad y sus polisemias, y sitúa tres paradigmas posibles de análisis de lo intercultural: desigualdad, diferencia y diversidad, que añaden capas de significado en función de los usos que se da a lo intercultural en diferentes contextos (Achilli, 2008; Dietz, 2017).

Finalmente, hablar de políticas públicas desde una perspectiva intercultural –en América Latina y en cualquier contexto– implica hablar sobre todo de praxis (Zapata-Barrero y Pinyol-Giménez, 2013), intentando distinguir teoría y práctica de la interculturalidad, identificando qué sentido se da al término en cada situación y bajo qué política, con qué intereses. Las políticas se conciben como una oportunidad para reflexionar en transformaciones de la sociedad, en los patrones socioeconómicos y en las emergentes racionalidades de gobierno; y su análisis sirve para indagar en las interacciones entre actores, instituciones y contextos dentro de una determinada comunidad donde surgen demandas de cambio (Shore, 2010). Todo proceso de formulación de políticas públicas lleva implícito un juego de poder que, por una parte, hay que identificar y, por otra, desde lo intercultural, crear otras condiciones de poder, saber, estar y vivir (Ballesteros y Abril, 2018). Por todos estos motivos, a través de este estudio de revisión sistemática, pretendemos disponer de una visión general sobre el estado de la investigación sobre los debates y la implementación de lo intercultural en las políticas en América Latina en la última década, identificar sus principales tendencias, contradicciones y retos.

La revisión que planteamos guarda relación con las indicaciones que desarrollan los más recientes trabajos realizados por Freire y Ley Leiva (2020) y Quirós et al. (2022). En este sentido, se pretende que este trabajo goce de un sólido rigor científico bajo las premisas que cualquier estudio empírico supone (Sánchez-Meca, 2010). Al respecto presentamos una revisión sistemática que sigue las cuestiones presentes en la guía PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) puesto que es una herramienta esencial para otorgar la mayor transparencia posible al estudio.

El medio de búsqueda se realizó en las bases de datos más importantes y apropiadas en la disciplina que nos ocupa como ERIC, Scopus, Dialnet o Google Scholar. La estrategia de búsqueda consistió en buscar artículos cuyo título contiene «intercultural» OR «interculturalidad» OR «interculturalismo». En esta primera búsqueda se incluyeron las palabras «política(s) pública(s)» como términos presentes, bien en el título, bien en el texto. Se usaron criterios generales puesto que no se discriminaron preferencias por tipo de trabajo, idioma o fecha. A pesar del carácter tan amplio, el resultado fue de 216 trabajos. Aunque a priori pareciera una cantidad inferior a las que son habituales en el inicio de cualquier revisión sistemática, se enfatiza que el análisis de políticas interculturales es más reciente y de menor volumen que la literatura científica centrada en educación intercultural. Es este carácter de actualidad lo que nos llevó a centrarnos exclusivamente en la búsqueda de artículos, puesto que la mayoría de los trabajos están disponibles online y se enmarcan en América Latina, contexto que nos interesa en esta revisión.

Como criterios de segunda búsqueda se tuvieron en cuenta el concepto de «interculturalidad» en el que se basan las publicaciones sobre políticas públicas latinoamericanas y el análisis de la implementación de la perspectiva intercultural a través de las políticas públicas. Al respecto realizamos la nueva búsqueda sin cambiar los términos ya antes empleados tanto para el título como en el contenido. En esta ocasión optamos por cuatro criterios de inclusión: 1) artículos publicados entre 2012 y 2022; 2) textos en español, inglés y portugués; 3) textos revisados por pares; 4) contenido disponible en línea. El resultado de la búsqueda ofreció 109 trabajos.

Descartadas las citas duplicadas y los textos que solamente conferían reseñas de artículos no disponibles en su totalidad, se procedió a la lectura de los trabajos para una última selección en función de la pertinencia de los estudios según el objetivo. Finalmente, quedaron incluidos en la revisión sistemática 45 registros. Para su proceso de análisis, se elaboró una base de datos según 10 parámetros: autor, título, fecha de publicación, revista, país, idioma, tipo de artículo, contexto geográfico, metodología, observaciones y comentarios finales. En las dos tablas que se exponen a continuación, se incluyen el proceso de identificación de artículos o diagrama de flujo, así como los artículos seleccionados según el área geográfica que se estudia en cada uno de ellos y la metodología aplicada.

TABLA 1. PROCESO DE SELECCIÓN O DIAGRAMA DE FLUJO

|

Artículos incluidos |

Artículos excluidos |

Criterios de selección |

|

|

Selección |

Registros identificados, en primera búsqueda (n = 216) |

Registros excluidos de la investigación (n = 107) |

Artículos publicados entre 2012 y 2022. Artículos escritos en inglés, español o portugués. Revisión por pares. Textos disponibles en línea. |

|

Cribado |

Trabajos seleccionados para su evaluación (n = 109) |

Artículos excluidos en el proceso de evaluación (n = 64) |

Concepto de interculturalidad incluido. Análisis de políticas públicas influidas desde la perspectiva intercultural. |

|

Inclusión |

Artículos incluidos en la revisión sistemática (n = 45) |

Autor(es), título, fecha de publicación, revista, país, idioma, tipo de artículo, contexto geográfico analizado, metodología y comentarios y observaciones finales. |

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2. ÁREAS GEOGRÁFICAS, TEMAS DE ESTUDIO Y ENFOQUE ESTUDIADOS EN LOS ARTÍCULOS

|

Artículo |

Enfoque |

Tema de estudio |

Área geográfica |

|

Reflexión teórica |

PR |

América Latina |

|

|

Alonso, S., Roque-Herrera, Y. y Juárez, V. (2019) |

Reflexión teórica |

UI |

Ecuador |

|

Alonso Guzmán, L., Hernández, V. M. y Solís Carmona, E. (2014) |

Estudio de caso |

UI |

México |

|

Apolo, D., Flores, G., Pauta, P. y Rodríguez, A. A. M. (2022) |

Revisión bibliográfica |

EIB |

Ecuador |

|

Evaluación de política pública |

EI |

Bolivia |

|

|

Evaluación de política pública |

PI |

Ecuador |

|

|

Reflexión teórica |

PPI |

América Latina |

|

|

Reflexión teórica |

PI |

Chile |

|

|

Estudio de caso |

EIN |

Chile |

|

|

Catalán, N. F. V. (2020) |

Evaluación de política pública |

PPI |

Guatemala |

|

Análisis jurídico |

JI |

América Latina |

|

|

Reflexión teórica |

PPI |

América Latina |

|

|

Reflexión teórica |

EIB |

México y América Latina |

|

|

Reflexión teórica |

UI |

México |

|

|

Fernández, Á. B. M. y Montiel, Z. C. D. (2018) |

Reflexión teórica |

CP |

América Latina |

|

Evaluación de política pública |

PPI |

México, Colombia, Guatemala |

|

|

Revisión bibliográfica |

EI |

Ecuador |

|

|

Evaluación de política pública |

PPI |

Chile |

|

|

Estudio de caso |

UI |

México |

|

|

Evaluación de política pública |

EIB |

Argentina |

|

|

Evaluación de política pública |

PPI |

Chile |

|

|

Estudio de caso |

EIB |

Ecuador |

|

|

Reflexión teórica |

EIB |

América Latina |

|

|

Análisis de encuesta |

CP |

México |

|

|

Manríquez-Hizaut, M. N., Lagos-Fernández, C., Rebolledo-Sanhuesa, J. y Figueroa-Huencho, V. (2018) |

Revisión bibliográfica |

SI |

Chile |

|

Manzanero, N. M. y Ramírez, M. Y. (2018) |

Reflexión teórica |

EI |

América Latina |

|

Análisis jurídico |

JI |

América Latina |

|

|

Análisis crítico |

UI |

Brasil, México |

|

|

Análisis crítico |

UI |

México |

|

|

Melo, C. R. (2020) |

Evaluación de política pública |

EIN |

Brasil |

|

Evaluación de política pública |

PPI |

México |

|

|

Millapan, C. A. y Fuentes, L. M. (2015) |

Estudio de caso |

EIN |

Chile |

|

Etnografía |

EIN |

Colombia |

|

|

Análisis jurídico |

JI |

Ecuador y Bolivia |

|

|

Evaluación de política pública |

EIB |

Argentina |

|

|

Evaluación de política pública |

SI |

Colombia |

|

|

Análisis de encuesta |

EI |

México |

|

|

Ricalde, D. C. (2013) |

Análisis crítico |

PI |

México |

|

Análisis jurídico |

PPI |

Ecuador |

|

|

Evaluación de política pública |

EI |

Perú |

|

|

Sánchez Fontalvo, I. M. (2020) |

Editorial |

EI |

América Latina |

|

Suárez, C. C. (2019) |

Revisión bibliográfica |

EI |

España |

|

Evaluación de política pública |

EI |

México |

|

|

Reflexión teórica |

CP |

América Latina |

|

|

Evaluación de política pública |

PPI |

América Latina |

Fuente: Elaboración propia.

Leyenda: PR (políticas de reconocimiento); UI (universidades interculturales); EIB (educación intercultural bilingüe); EI (educación intercultural); PI (políticas de inclusión); PPI (política pública intercultural); EIN (educación intercultural indígena); JI (justicia intercultural); CP (cultura política); SI (salud intercultural).

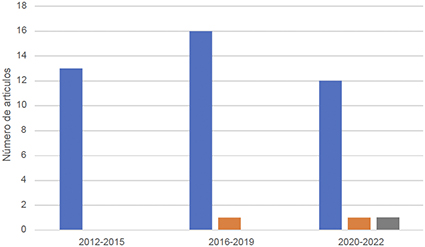

Asimismo, es relevante como variable de identificación reflejar los resultados según el idioma y el año de publicación, tal y como se presenta en el gráfico que se muestra a continuación:

FIGURA 1. ARTÍCULOS CLASIFICADOS SEGÚN FECHA E IDIOMA DE PUBLICACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

Otro de los puntos significativos en esta clasificación se refiere a las subcategorías que subyacen de las dos categorías principales que son objeto de estudio: el concepto de interculturalidad y las políticas interculturales de la agenda pública latinoamericana. Estas subcategorías deben ser exteriorizadas tras la lectura analítica de los trabajos seleccionados, tal y como indica Monge (citado en Izquierdo, Laforgue y Abril, 2022). Más abajo se incluye la TABLA 3 con las subcategorías relacionadas con cada una de las dos categorías principales. Cada subcategoría aparece como palabra clave, o en el título y/o desarrollo de apartados específicos en los artículos científicos revisados, o bien son ideas principales incluidas en la definición de las categorías, de tal modo que en un mismo artículo aparecen varias de las subcategorías seleccionadas:

TABLA 3. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN EL TEMA DE ESTUDIO Y PALABRAS CLAVE EN LOS ARTÍCULOS SELECCIONADOS

|

Categoría |

SUBCATEGORÍA |

FRECUENCIA |

|

Interculturalidad |

Concepto de interculturalidad |

37 |

|

Multiculturalidad |

20 |

|

|

Identidad |

18 |

|

|

Diálogo de saberes |

15 |

|

|

Antirracismo |

9 |

|

|

Pedagogía crítica |

5 |

|

|

Ciudadanía |

5 |

|

|

Globalización |

4 |

|

|

Cultura de paz |

2 |

|

|

Políticas públicas |

Casos de políticas públicas |

38 |

|

Colonialismo/descolonialiad |

19 |

|

|

Indigenismo |

19 |

|

|

Bilingüismo/plurilingüismo |

18 |

|

|

Participación social |

16 |

|

|

Diversidad |

16 |

|

|

Organización escolar y Educación superior |

12 |

|

|

Democracia |

9 |

|

|

Buen vivir |

8 |

Fuente: Elaboración propia.

La clasificación realizada obedece al objetivo propuesto y a la muestra de las características de los estudios y, así, se evita el riesgo de sesgo que afectaría a la calidad de las evidencias presentadas. La primera categoría, interculturalidad, se compone de nueve subcategorías: concepto de interculturalidad hace referencia a definiciones del significado de «lo intercultural»; multiculturalidad como enfoque que antecede o se distingue del intercultural; identidad para destacar el reconocimiento y la valorización cultural de minorías sociales discriminadas; diálogo de saberes valora la diversidad de conocimientos, en igualdad de condiciones; el antirracismo como desafío desde el enfoque intercultural para deshacer los privilegios que estimulan la desigualdad; pedagogía crítica forma parte del concepto de interculturalidad crítica en contraposición a su carácter funcional; ciudadanía hace referencia a las competencias, estrategias y mecanismos para ejercer liderazgo ciudadano; globalización se redefine desde lo intercultural frente a lo que supone la globalización cultural, con resultados asimétricos; por último, cultura de paz se incluye como forma de incentivar interacciones pacíficas entre grupos sociales.

Políticas públicas, como segunda categoría, viene determinada en torno a diez subcategorías que, en la agenda pública latinoamericana, se promueven desde perspectivas interculturales en procesos muy diferentes; la mayoría de los artículos exponen casos de políticas públicas desde un punto de vista analítico o como propuesta. Tal y como se aprecia en la TABLA 3, colonialidad y decolonialidad son conceptos recurrentes como principio de políticas públicas que intentan desprenderse del legado eurocéntrico; indigenismo como influencia de los pueblos indígenas, y sus largos procesos de lucha reconocidos[1]; bilingüismo o plurilingüismo como marco intercultural para políticas lingüísticas de las minorías marginadas; participación social, como vía para construir proyectos de transformación; diversidad, en clave intercultural, supone ir más allá de la «atención a la diferencia»; organización escolar y Educación Superior están presentes en aquellos artículos que explican el proceso de formación y experiencias de universidades interculturales; democracia implica nuevas relaciones entre sectores de la sociedad para cambiar las estructuras de poder; finalmente, buen vivir, en cualquiera de sus diferentes acepciones, como ideal al que se dirigen los procesos decisionales.

La mayoría de los estudios de interculturalidad y agenda pública en Latinoamérica se publicaron en los años comprendidos de 2016 a 2019, lo que abarca el 40 % de la muestra total. Surge la cuestión, a continuación, sobre la disminución de artículos en el periodo 2020-2022, ya que el 31.1 % de los estudios se ha publicado durante este tramo de tiempo. Como punto de partida, establecemos dos razones sobre tal reducción. La pandemia generada por el COVID-19, la cual produjo un confinamiento muy duro en Latinoamérica, donde dos años lectivos fueron de forma virtual, ha sido la situación que ha imposibilitado la investigación de campo, así como el acceso a recursos para elaborar trabajos sólidos que cumplan con los parámetros de calidad. Esta distinción se consolida al afirmar que el 11.1 % de los estudios corresponden al año 2021 frente al 15.5 % de los años 2020 y 2018, con mayor número de publicaciones. Otra razón de dicha disminución se debería a que el registro de artículos se ha realizado en 2022, lo que no nos permite definir cuál sería el número exacto de artículos que, cumpliendo los criterios de inclusión, hubieran formado parte de esta sistematización al finalizar este último año. En lo que respecta a este año, solamente se incluye el 4.4 % de los estudios, coincidente con lo publicado en 2012, 2013 y 2016. No obstante, es el primero de los tres periodos analizados, 2012-2015, en el que menos artículos se publicaron, suponiendo el 28.8 % del total. Deducimos que la implementación de la perspectiva intercultural a través de las políticas públicas en el contexto latinoamericano ha ido in crescendo pese a las circunstancias tan difíciles que se han vivido en este continente y, obviamente, afectando a la producción científica.

Los artículos analizados proponen el uso de diversos enfoques metodológicos a la hora de abordar «lo intercultural» en las políticas públicas y en diversos ámbitos, como es educación, salud y justicia. Esta variedad permite a los investigadores validar sus resultados con mayor posibilidad e identificar y corregir los sesgos propios de cada método (Freire y Ley Leiva, 2020). En esta revisión sistemática los métodos utilizados son análisis, ensayo o reflexión teórica, estudio de caso, etnografía, evaluación y revisión bibliográfica. De todos ellos, los más empleados son la evaluación de políticas públicas, suponiendo el 31.1 % del total. Seguidamente, el 24.4 % de las investigaciones son llevadas a cabo desde la reflexión teórica. Los análisis de encuestas y en clave jurídica representan el 4.4 %. Las revisiones bibliográficas ocupan el 8.8 % de los trabajos y, por último, tanto las etnografías como los estudios de caso son el 2.2 % y el 11.1 % respectivamente. Esta clasificación se aprecia en la tabla posterior, en la que la frecuencia se visualiza de forma porcentual y cuantitativa al relacionar los enfoques metodológicos y el número de artículos, agrupados según el tema o ámbito de investigación.

TABLA 4. ENFOQUES METODOLÓGICOS CLASIFICADOS SEGÚN EL TEMA DE ESTUDIO DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

|

Enfoque |

Tema de estudio |

Total |

||||

|

Políticas interculturales |

Salud intercultural |

Justicia intercultural |

Educación intercultural |

|||

|

% |

% |

% |

% |

N.º |

% |

|

|

Análisis crítico |

2.2 |

4.4 |

3 |

6.6 |

||

|

Análisis de encuesta |

2.2 |

2.2 |

2 |

4.4 |

||

|

Análisis jurídico |

2.2 |

6.6 |

4 |

8.8 |

||

|

Editorial |

2.2 |

1 |

2.2 |

|||

|

Estudio de caso |

11.1 |

5 |

11.1 |

|||

|

Etnografía |

2.2 |

1 |

2.2 |

|||

|

Evaluación de política pública |

15.5 |

2.2 |

13.3 |

14 |

31.1 |

|

|

Reflexión teórica |

13.3 |

11.1 |

11 |

24.4 |

||

|

Revisión bibliográfica |

2.2 |

6.6 |

4 |

8.8 |

||

|

Total |

35.5 |

4.4 |

6.6 |

53.3 |

45 |

100 |

Fuente: Elaboración propia.

Los artículos cuyo propósito de estudio se establece en torno al debate teórico y epistemológico de la perspectiva intercultural y cómo se está priorizando en la agenda pública latinoamericana suponen el 35.5 % del registro. Cabe destacar los estudios que utilizan la evaluación de los principios y la efectividad de políticas públicas con el fin de comprobar si, en realidad, adquieren un carácter intercultural. Estas evaluaciones comprenden el 15.5 %, entre las que destacan Yáñez (2018) y Ayoví (2018), las cuales concluyen que las políticas analizadas carecen de un enfoque propiamente intercultural, puesto que el reconocimiento y la ampliación de derechos para comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes aún no han tenido lugar, lo que se justifica en estos estudios al comparar la letra de las leyes con los datos cuantitativos que demuestran la realidad socioeconómica de los actores afectados. Por otro lado, Zapata-Barrero (2017) pone el acento en la evolución del enfoque intercultural en el periodo al que este autor denomina postmulticultural. Su evaluación expone un recorrido de políticas públicas en torno a la diversidad de identidades tanto en América como en Europa, sobre cómo asumieron las instituciones públicas lo multicultural para evolucionar hacia políticas actuales desde el paradigma de la interculturalidad y así hacer frente a la xenofobia y a los discursos de odio.

En este marco, lo intercultural gira en torno a las subcategorías que se enmarcan en la multiculturalidad, identidad, antirracismo, ciudadanía y globalización. Del mismo modo, todo lo concerniente a las políticas públicas se destaca con base en subcategorías como indigenismo, participación y diversidad. Todas ellas coinciden en los textos de los artículos científicos de aquellos autores que expresan sus reflexiones o análisis crítico, mediante la modalidad del ensayo, ocupando el 13.3 % y el 2.2 % respectivamente. En este caso, hemos seleccionado aquellos que pretenden responder a la pregunta ¿qué deben ser las políticas interculturales?, como es el estudio de Cruz Rodríguez (2015). Otro caso es el estudio de Walsh (2020), al justificar el carácter descolonial de las políticas actuales en Latinoamérica, como proyecto de empoderamiento y resistencia pacífica, frente a lo que ha supuesto el colonialismo para las sociedades y los pueblos de Latinoamérica.

Incluimos los ensayos cuyo sentido se caracteriza en función de los debates metodológicos a la hora de interpretar, analizar y proponer el contenido de las políticas públicas si pretenden definirse por su perspectiva intercultural. Es posible observar cómo la antropología juega un papel importante en este sentido. Barquín Cendejas (2019) expone los riesgos que surgen entre lo implementado por dichas políticas y los efectos contrarios a lo que se procuraba. Al mismo tiempo, Aguer (2021) se interesa por el problema del reconocimiento desde la mirada de la transmodernidad en la experiencia latinoamericana.

El estudio empírico enfocado en lo intercultural en la agenda pública latinoamericana se formula mayoritariamente desde el ámbito educativo, ya que el 53.3 % de los registros así lo expone. En cuanto a la metodología utilizada, el 2.2 % corresponde a los análisis de encuestas o de documentos legislativos. Por tanto, desde herramientas metodológicas cualitativas y cuantitativas se analiza en Lozano (2018) la cultura política de los estudiantes de universidades interculturales en México; Pöllmann (2018) utiliza el mismo método para describir el panorama en relación a la formación de docentes de educación secundaria mexicanos en cuanto a educación intercultural concierne. Martínez Cortés (2015) analiza legislaciones y currículos con la intención de extraer los puntos comunes y divergentes en Brasil y México en educación superior. Estos trabajos son destacables en el análisis que, según las subcategorías identificadas, se situarían como elementos en los casos de políticas públicas, participación, democracia y ciudadanía.

La etnografía de Molina Bedoya (2015) sitúa las políticas públicas interculturales en el ámbito multiescalar local y global, con énfasis en el currículum. En cuanto a los casos de políticas públicas estudiados, resaltamos la influencia del indigenismo y el plurilingüismo como contenidos reconocidos en la legislación analizada. Las revisiones bibliográficas y sistemáticas (6.6 %) han sido seleccionadas por sus análisis de los elementos que intervienen en la agenda pública como son los actores y las instituciones, así como sus acuerdos y tensiones. Un claro ejemplo de esta eficacia es la revisión de Apolo et al. (2022), al plantear un análisis de las propuestas que la educación intercultural y bilingüe han abierto en los nuevos espacios de participación y reconocimiento para la sociedad ecuatoriana. Siguiendo en Ecuador, la revisión sistemática de (Freire & Ley Leiva, 2020) es fundamental como guía para elaborar revisiones sistemáticas en torno a lo que engloba la teoría de la interculturalidad, cuya producción en el caso de España se ha desarrollado desde el estudio de las políticas educativas a través de Castro Suárez (2019), quien delinea diferentes modelos como el tecnológico/positivista, el hermenéutico/interpretativo y el sociopolítico.

Los estudios de caso alcanzan el 11.1 % del registro en el ámbito de la educación intercultural. Al respecto, Bustos Reyes (2015) aborda desde un paradigma sociocrítico la construcción de nuevas subjetividades en una comunidad aimara chilena en función de las políticas públicas interculturales que le afectan. García y Muñoz (2012) reflexionan sobre cómo el desarrollo sustentable promovido desde programas educativos interculturales en la Universidad Intercultural del Estado de México genera vías para la construcción de entornos pacíficos. Krainer et al. (2017) elaboran su estudio de caso en otra universidad ecuatoriana, Amawtay Wasi, con el fin de generar el debate acerca de las contradicciones y las tensiones de las políticas públicas, entre sus postulados y la práctica. Los estudios de caso analizados proponen conceptos de interculturalidad situados, acordes al contexto en el que se sitúa cada estudio, y coinciden en resaltar elementos como identidad, diálogo de saberes, antirracismo, pedagogía crítica, ciudadanía y cultura de paz. Por otro lado, en cuanto a los casos de políticas públicas presentados, subrayamos sus contenidos basados en la superación de la influencia del colonialismo, se reconoce el indigenismo como motor de transformación educativa y, desde esta perspectiva, aparecen el bilingüismo, la participación social, la diversidad, la democracia y el buen vivir en los casos de estudio sobre educación superior.

El 30 % de los textos sobre educación intercultural se han escrito siguiendo el ensayo a través del análisis crítico y/o la reflexión teórica. Destacamos el análisis crítico de la educación intercultural bilingüe en México al introducir el concepto de «discursos multiinterculturales en el campo educativo» (Czarny y Briseño Roa, 2022). López (2021) reflexiona sobre las políticas de educación bilingüe en América Latina como vía de empoderamiento indígena para superar el desafío decolonial que rompa la perspectiva monolingüe dominante y redefina los currículos interculturales, como un contexto transformador por su carácter de deliberación permanente. Otra reflexión sobre lo intercultural a partir de la integración de alumnado extranjero en Chile es el trabajo de Palou-Julián (2014), donde se analizan las políticas públicas en clave de integración y diversidad para acabar proponiendo orientaciones en este sentido.

En México, Castro-Ricalde (2013) critica la educación intercultural como educación compensatoria para indígenas en los programas universitarios, en la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo que nos parece relevante atender a cómo la educación intercultural es funcional o sus programas son fallidos en cuanto a los objetivos priorizados. Los análisis y reflexiones de Guzmán et al. (2014), así como de Dietz y Mateos Cortés (2016, 2019), demuestran las tensiones en el ámbito de las universidades interculturales que afectan a las políticas de identidad de los actores involucrados, lo que conlleva, como es el caso de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, a la autogestión.

La evaluación de las políticas públicas educativas diseñadas desde la perspectiva intercultural, el 13.3 % del registro, evidencia el alcance que la interculturalidad ya ha ocupado en la educación latinoamericana. Hecht (2016), Nuñez y Córdoba (2020), Fregoso (2021) y Ruelas Vargas (2021) describen el panorama actual que las agendas públicas conceden al bilingüismo en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México o Perú con todo lo que ello implica en cuanto a indigenismo, participación, colonialidad y diversidad. Estos estudios contextualizan las políticas públicas para la diversidad cultural y lingüística e identifican tanto los puntos de encuentro como las divergencias en dichas propuestas, así como los desafíos que se plantean. Las evaluaciones de Mendoza-Zuany (2012) e Ibáñez-Salgado y Druker-Ibáñez (2018) analizan los procesos de participación de los estudiantes como actores a los que las políticas públicas les otorgan un mayor espacio de actuación, lo que permite la apertura a diálogos de saberes en la lógica de la diversidad de conocimientos.

Los artículos que Arispe (2020), De Melo (2020) y Tirzo y Carranza (2022) han elaborado en países como Bolivia, Brasil y México evalúan los currículos y su pertinencia para los pueblos indígenas. Estos artículos destacan por el desarrollo de propuestas educativas interculturales desde un enfoque descolonial. Al mismo tiempo, se analiza si las políticas profundizan en el buen vivir para favorecer un entorno que supera al modelo occidental capitalista desde otro modo de «ser» y «estar» advirtiendo, igualmente, de la vuelta al modelo nacionalista oficial a través de políticas disfrazadas como integradoras.

(Manríquez-Hizaut et al., 2018) han elaborado una revisión bibliográfica sobre los desafíos que la salud intercultural tiene por delante en la atención a la población urbana indígena en Chile. Desde Colombia, Patiño y Sandín (2014) evalúan las políticas de los sistemas de salud intercultural en la Amazonía colombiana. Las subcategorías que encontramos en ambos estudios son los conceptos de interculturalidad, colonialismo, plurilingüismo, casos de políticas públicas e indigenismo, las cuales son tenidas en cuenta para implementar modelos de salud pertinentes en los que el enfoque intercultural se entiende como articulación de medicinas tanto indígenas como occidentales, a fin de generar modelos favorables para todos.

Respecto a la jurisprudencia desde una interpretación intercultural, Cruz Rodríguez (2014) fundamenta las diferencias entre políticas interculturales y acciones afirmativas en un marco hermenéutico que distingue las causas estructurales de discriminación y aboga por articular la justicia cultural y social. El análisis de Ron Erráez (2016) es interesante no solo en su planteamiento por lo intercultural en lo político-constitucional como elemento de reparación integral, sino por el carácter de participación como eje central de la Constitución ecuatoriana y en la implementación en todas las fases del proceso penal en lo que a comunidades indígenas implica, lo que definimos como pluralismo jurídico; el cual se presenta como estrategia decolonial en el trabajo de Montalván (2019) al ofrecer el estudio comparativo sobre la interpretación intercultural de la jurisprudencia de Ecuador y Bolivia.

Los resultados ofrecen un estado del arte que permite definir el desarrollo de las políticas públicas que, desde una perspectiva intercultural, pretenden llevar a cabo transformaciones fundamentales en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Esta síntesis de la literatura académica contribuye a asentar las bases de una panorámica actual, definir los desafíos presentes, valorar las tensiones entre los actores políticos y, desde un punto de vista metodológico, nos es posible incidir tanto en las limitaciones detectadas en el transcurso de la investigación como en las implicaciones halladas para seguir investigando.

Los artículos clasificados evidencian la implementación de políticas públicas en Latinoamérica como una constante durante los últimos diez años. Bolivia, Ecuador y México son escenarios referentes a los que acudir para llevar a cabo análisis de resultados de políticas públicas. En este sentido, es preciso el debate sobre si las ideas en torno a la definición de lo intercultural nacen desde procesos que guardan gran similitud en los diferentes países, lo que nos compromete a constatar las influencias de unos procesos sobre otros, por ello es indispensable tener una visión actualizada de las sociedades indígenas (Gigante, 2015).

El concepto de interculturalidad diverge cuando se plantea desde el Estado y cuando es propuesto por los movimientos sociales y las comunidades indígenas (Czarny y Briseño Roa, 2022) o, del mismo modo, «como una propuesta necesaria y pertinente para abordar las exigencias globalizantes del siglo XXI» (Véliz Catalán, 2020, p. 51). En México, se plantea la interculturalidad como «enfoque constructivista y sociocultural desde el que se buscó promover la atención a la diversidad cultural y lingüística» (Tirzo y Carranza, 2022, p. 87).

Se ha comprobado cómo el 31.1 % de la literatura académica seleccionada se concentra en la implementación de políticas educativas. Esta diferencia respecto a los artículos dedicados al estudio de políticas públicas en general, 15.5 %; sobre salud intercultural, 2.2 %, o educación intercultural, 13.3 %, se debe al factor del indigenismo, promovido no solo por las comunidades y los movimientos indígenas, sino por los movimientos sociales que, conjuntamente, han influido en las transformaciones de la agenda pública para la inclusión de lo intercultural en políticas educativas de Estado. La educación intercultural y las políticas públicas diseñadas desde este enfoque no se entenderían sin tener en cuenta la influencia de los pueblos indígenas, sus demandas y sus largos procesos de lucha. Desde este principio, surge la pregunta ¿hasta qué punto ha sido primordial el hecho indígena en la generación de espacios autónomos y en la legislación actual en América Latina?

La EIB, en Ecuador, fue consecuencia de la capacidad movilizadora indígena como proceso de resistencia para la defensa de sus derechos y formas de vida. Apolo et al. destacan cómo en el ámbito intercultural «se plantea entender al ‘otro’, es decir, conocer(nos) y construir una sociedad intercultural» (Apolo et al., 2022, p. 6). Todo ello evidencia la transformación de las estructuras institucionales en cuanto a la relación con la sociedad, lo que afecta no exclusivamente a una comunidad indígena, sino a la sociedad en general que busca construir nuevos espacios desde la interculturalidad.

Los procesos constitucionales, desde Bolivia al proyecto fallido de Chile en 2022, son ejemplos de la prioridad otorgada a la praxis descolonial como medio que materializa el pluralismo jurídico y se reconoce el carácter plurinacional de los Estados (Montalván Zambrano, 2019). Ya se destacaron Ecuador y Bolivia como prototipos de constituciones «descolonizantes» que afectan transversalmente a todos los estratos de la sociedad, en especial a pueblos indígenas y campesinos. Si bien la descolonización es un proceso a largo plazo, es relevante la interpretación intercultural de los derechos en la jurisprudencia de la justicia en Ecuador y Bolivia, a través de la creación de canales de diálogo para la resolución de conflictos, tomando en consideración criterios y parámetros propios del pluralismo jurídico y la interculturalidad (Montalván Zambrano, 2019; Walsh, 2020). Estos procesos de transformación se justifican en dicho carácter porque, de lo contrario, la interculturalidad se mantendría solo funcional, sin afectar a la estructura social neoliberal y racista. En México, es patente la adopción de la inclusión en detrimento del paradigma de la diversidad, puesto que la dirección que arguye el Gobierno hacia una mayor inclusión resuelve que la inversión en los programas específicos indígenas se traslada a paquetes homogéneos donde se incluye al alumnado indígena, migrante o con diversidad funcional (Mendoza-Zuany, 2012). En el caso argentino, Hecht reitera que las políticas educativas compensatorias a favor de la igualdad mantienen «las relaciones entre sujetos político-culturales insertos en tramas jerárquicas de poder (Hecht, 2016, p. 24) encubriendo las desigualdades y contra la idea de transversalizar el enfoque intercultural.

Por otra parte, como limitaciones de este estudio, destacamos el número limitado de publicaciones científicas que aborden el análisis de políticas públicas interculturales, lo que nos indica también que se trata de un fenómeno reciente pero de creciente importancia en América Latina, en la medida en que este análisis debe responder a los avances que se produzcan en el Estado y sus transformaciones de la mano de los movimientos sociales y políticos de cambio, que tienen en lo intercultural una de sus principales señas de identidad. En segundo lugar, señalamos igualmente como limitaciones los criterios de publicación que excluyen la consulta de documentos de política pública que valdría la pena analizar, aunque estos no sean considerados literatura académica, puesto que podrían contribuir a la reflexión y la promoción de acciones en las instituciones con el ánimo de lograr una verdadera agenda pública intercultural; del mismo modo, los sesgos de publicación de trabajos que no llegan a publicarse son menos citados y, en consecuencia, más difíciles de identificar.

Al respecto, nuestro interés se situaría en el uso de esta revisión sistemática para abordar un metaanálisis, puesto que partiría de las evidencias que presentamos en la presente investigación para aplicar, según Sánchez-Meca (2010), las técnicas estadísticas sobre los resultados de las políticas públicas indicadas en la revisión sistemática con el objeto de responder a cuestiones tales como la magnitud de efecto de las políticas seleccionadas, describir la homogeneidad de los tamaños del efecto de los estudios, sus características particulares en el caso de dar cuenta de su más que posible heterogeneidad y, sobre todo, formular un modelo explicativo de los tamaños de efecto a partir de las variables surgidas durante el proceso de investigación a partir de técnicas de análisis estadístico.

Achilli, E. (2008). Formación docente e interculturalidad. Diálogos pedagógicos, 6(12), 121-138.

Aguer, B. (2021). El problema del reconocimiento en perspectiva transmoderna e intercultural. Andamios, Revista de Investigación Social, 17(44), 155-178. https://doi.org/10.29092/uacm.v17i44.795

Apolo, D., Flores, G., Pauta, P., & Mansuttir, A. (2022). Educación Intercultural Bilingüe: prácticas de resistencia para la transformación social en Ecuador. Revista Izquierdas, 51, 1-14.

Arispe, V. (2020). Educación intercultural: la perspectiva de los pueblos indígenas de Bolivia. Caracol, 20, 166-187. https://doi.org/10.11606/issn.2317-9651.i20p166-187

Ayoví Nazareno, A. (2018). Marco legal para las políticas de inclusión del pueblo afroecuatoriano en el gobierno intercultural y multicultural 2007-2016: el Decreto 60 incumplido. Cartografías del Sur Revista de Ciencias Artes y Tecnología, 8, 35-52. https://doi.org/10.35428/cds.vi8

Ballesteros, Beatriz, & Abril, David. (2018). Diversidad, educación y políticas públicas desde un enfoque intercultural. UNED.

Barquín Cendejas, A. (2019). El ciclo de las políticas públicas interculturales: paradojas político-antropológicas. Campos en Ciencias Sociales, 7(2), 147-174. https://doi.org/10.15332/25006681/5279

Berrios-Valenzuela, L. A., & Palou-Julián, B. (2014). Educación intercultural en Chile: la integración del alumnado extranjero en el sistema escolar. Educación y Educadores, 17(3), 405-426. https://doi.org/10.5294/edu.2014.17.3.1

Bidaguren, J. (2020). Bidaguren, J. (2020). Nacionalismos reaccionarios, fracaso de las políticas migratorios y retroceso de los vales de la Unión Europea: una mirada desde el País Vasco. En M. Fernández-Villa, J. Gutiérrez Goiria, A. Fernando Herrera, M. J. Martínez Herrero & K. Pérez de Armiño (Eds.). Libro de Actas Akten Liburua Conference Proceedings (pp. 1263-1281). Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Bustos Reyes, C. (2015). Historia y memoria: una exigencia a la política pública para la educación intercultural en las escuelas de Chile. El Ágora USB, 15(2), 401-417. https://doi.org/10.21500/16578031.1622

Castro-Ricalde, D. (2013). Institucionalizando la Educación Intercultural: el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en la UAEMex. Ra Ximhai, 9(1), 75-98. https://doi.org/10.35197/rx.09.01.2013.05.dc

Castro Suárez, C. (2019). Los modelos de educación multicultural e intercultural. Una revisión necesaria desde una sociedad diversa. Amauta, 17(33), 83-102. https://doi.org/10.15648/am.33.2019.7

Cruz Rodríguez, E. (2014). Justicia cultural y políticas públicas: de las acciones afirmativas a las políticas interculturales (una propuesta normativa para el caso de los grupos étnicos). Vniversitas, 62(127). https://doi.org/10.11144/Javeriana.VJ127.jcpp

Cruz Rodríguez, E. (2015). ¿Qué deben ser las políticas públicas interculturales? Ciencia e Interculturalidad, 15(2), 68-80. https://doi.org/10.5377/rci.v15i2.1919

Czarny, G., & Briseño Roa, J. (2022). Dicotomías y emblematizaciones persistentes en la educación intercultural bilingüe: una lectura desde México. RUNA, archivo para las ciencias del hombre, 43(1), 171-187. https://doi.org/10.34096/runa.v43i1.10045

De Melo, C. R. (2020). Avaliação de uma Política Pública voltada à Diversidade: A Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica/UFSC. Cadernos de Gênero e Diversidade, 6(1), 229-248. https://doi.org/10.9771/cgd.v6i1.35870

Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. Perfiles Educativos, 39(156), 192-207.

Dietz, G., & Mateos Cortés, L. S. (2019). Las universidades interculturales en México, logros y retos de un nuevo subsistema de educación superior. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 25(49), 163-190.

Fornet-Betancourt, R. (2007). La filosofía intercultural desde una perspectiva latinoamericana. Solar, 3, 23-40.

Fregoso, M. V. (2021). De la educación indígena a la educación intercultural en México, Colombia y Guatemala. Debates, reflexiones y retos. Utopía y Praxis Latinoamericana, 26(95), 11-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.5246508

Freire, E., & Ley Leiva, N. V. (2020). Educación intercultural en el Ecuador: Una revisión sistemática. Revista de Ciencias Sociales, 26(2), 275-288.

García, S. A., & Muñoz, M. C. B. (2012). Un paradigma educativo intercultural para impulsar la paz y el desarrollo local de las comunidades originarias. Ra Ximhai, 8(3)

Gigante, E. (2015). Educación y diversidad: concepciones, políticas y prácticas. En Díaz Couder, E., Gigante, E., Ornellas, G. (Coords.). Diversidad, ciudadanía y educación: sujetos y contextos (pp. 77-102). Horizontes Educativos.

Guzmán, L. A., Alarcón, V. M. H., & Carmona, E. S. (2014). La Universidad intercultural de los pueblos del sur. Revista mexicana de Investigación Educativa, 19(60), 103-128.

Hecht, A. C. (2016). Educación intercultural bilingüe en Argentina: un panorama actual. Ciencia e Interculturalidad, 16(1), 20-30. https://doi.org/10.5377/rci.v16i1.2351

Ibáñez-Salgado, N., & Druker-Ibáñez, S. (2018). La Educación Intercultural en Chile desde la perspectiva de los actores: una co-construcción. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 227. https://doi.org/10.29101/crcs.v25i78.9788

Izquierdo, A., Laforgue, N., & Abril, D. (s. f.). Hate speech: A systematic review of scientific production and educational considerations. Fuentes, 24(2), 222-233.

Krainer, A., Aguirre, D., Guerra, M., & Meiser, A. (2017). Educación superior intercultural y diálogo de saberes: el caso de la Amawtay Wasi en Ecuador. Revista de la Educación Superior, 46(184), 55-76. https://doi.org/10.1016/j.resu.2017.11.002

Llasag Fernández, R. (2021). Constitucionalismo plurinacional: plurinacionalidad desde arriba y plurinacionalidad desde abajo. En De Sousa Santos, B., Araújo, S., Aragón Andrade, O. (Eds.). Descolonizando el constitucionalismo: más allá de promesas falsas o imposibles (pp. 271-301). Akal.

López, L. E. (2021). What is education intercultural bilingüe in Latin America nowadays: Results and challenges. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 42(10), 955-968. https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1827646

López, L. E., & Sichra, I. (2008). Intercultural bilingual education among indigenous peoples in Latin America. Encyclopedia of language and education, 5, 295-309.

Lozano González, E. O. (2018). La cultura política de estudiantes de universidades interculturales en México. Región y sociedad, 30(73). https://doi.org/10.22198/rys.2018.73.a908

Manríquez-Hizaut, M. N., Lagos-Fernández, C., Rebolledo-Sanhuesa, J., & Figueroa-Huencho, V. (2018). Salud intercultural en Chile: desarrollo histórico y desafíos actuales. Revista de Salud Pública, 20(6), 759-763. https://doi.org/10.15446/rsap.v20n6.65625

Márquez Escamilla, H. B., & Rodríguez Domínguez, E. (2021). Etnografía multiescalar de la política educativa en contextos interculturales. RUNA, archivo para las ciencias del hombre, 42(1), 283-300. https://doi.org/10.34096/runa.v42i1.9955

Martínez Cortés, M. A. (2015). ¿Descubrir o intervenir? El conocimiento de la interculturalidad en la educación superior de Brasil y México: políticas y sujetos interculturales como objetos de reflexión y conocimiento. Universitas Humanística, 80(80). https://doi.org/10.11144/Javeriana.UH80.dici

Mateos Cortés, L. S. (2016). Universidades interculturales en México: balance crítico de la primera década. Revista mexicana de investigación educativa, 21(70), 683-690.

Mendoza-Zuany, R. G. (2012). Construcción intercultural de políticas educativas del nivel superior en Veracruz: hacia un proceso público y participativo. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación, 3(2), 3-20. https://doi.org/10.18175/vys3.2.2012.01

Molina Bedoya, V. A. (2015). Escuela, conocimiento y saber NASA. Aspectos críticos para una política educativa intercultural en Colombia. Actualidades Investigativas en Educación, 15(3). https://doi.org/10.15517/aie.v15i3.20980

Montalván Zambrano, D. (2019). El pluralismo jurídico y la interpretación intercultural en la jurisprudencia constitucional de Ecuador y Bolivia. Ratio Juris, 14(29), 147-185. https://doi.org/10.24142/raju.v14n29a7

Nuñez, Y. I., & Córdoba, A. V. C. (2020). La educación intercultural bilingüe y sus desafíos para la población guaraní de Salta y Misiones (Argentina). Revista Mexicana de Investigación Educativa, 25(85), 419-447.

Pachón Soto, D. (2008). Nueva perspectiva filósofica en América Latina: el grupo Modernidad/Colonialidad. Ciencia Política, 3(5), 10-35.

Patiño Suaza, E. A., & Sandín Vásquez, M. (2014). Diálogo y respeto: bases para la construcción de un sistema de salud intercultural para las comunidades indígenas de Puerto Nariño, Amazonas, Colombia. Salud Colectiva, 10(3), 379. https://doi.org/10.18294/sc.2014.400

Pöllmann, A. (2018). La formación intercultural de los futuros maestros mexicanos de secundaria. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 20(1), 83. https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1461

Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Perú Indígena, 13(29), 11-20.

Quirós, A., Laforgue, N., & Abril, D. (2022). Revisión Sistemática. Una aproximación práctica a esta técnica de investigación. En González, M. F., Ballesteros Velázquez, B. (Coords.). Comprender el mundo para (intentar) transformarlo. Una guía posible para el análisis cualitativo de datos (pp. 16-44). Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos. Paidós.

Ron Erráez, X. (2016). La reparación integral intercultural en el Estado constitucional ecuatoriano. Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos, 1(2). https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n2.2016.18

Ruelas Vargas, D. (2021). Origen y perspectivas de las políticas de la Educación Intercultural Bilingüe en el Perú: utopía hacia una EIB de calidad. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 23(36). https://doi.org/10.19053/01227238.10831

Sánchez-Meca, J. (2010). Cómo realizar una revisión sistemática y un meta-análisis. Aula abierta, 38(2), 53-64.

Shore, C. (2010). La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la formulación de las políticas. Antípoda, 10, 21-49.

Simbaña Pillajo, F. (2020). Resistencia y lucha social indígena en los Andes ecuatorianos: Paro Nacional 2019. En Salas Anstraín, R. (Ed.). Luchas sociales, justicia contextual y dignidad de los pueblos (pp. 141-155). Ariadna Ediciones.

Solano-Campos, A. (2013). Bringing Latin America’s ‘Interculturalidad’ into the Conversation. Journal of Intercultural Studies, 34(5), 620-630.

Tirzo Gómez, J., & Carranza Peralta, I. (2022). La educación intercultural en la propuesta de marcos curriculares para la educación indígena y migrante en México. Tensiones del discurso en la búsqueda de una educación con pertinencia cultural. NOVUM, 1(12), 78-94.

Véliz Catalán, N. F. (2020). La Educación Intercultural en la Guatemala del siglo XXI: una crítica desde la Historia. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 22(34). https://doi.org/10.19053/01227238.10106

Walsh, C. (2007). Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial. En Castro-Gómez, S. & Grosfoguel, R. (Eds.). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (pp. 47-62). Siglo del Hombre Ed. [u.a.].

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. Construyendo interculturalidad crítica, 75(96), 167-181.

Walsh, C. E. (2020). Decolonial learnings, askings and musings. Postcolonial Studies, 23(4), 604-611. https://doi.org/10.1080/13688790.2020.1751437

Wieviorka, M. (2014). La mutación del racismo. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones., 19, 151-163.

Yáñez Fuenzalida, N. (2018). Políticas públicas y su influencia en el reconocimiento y ejercicio de una ciudadanía plena e intercultural al pueblo mapuche en Chile. Anales de la Universidad de Chile, 13, 221. https://doi.org/10.5354/0717-8883.2017.49004

Zapata-Barrero, R. (2017). Interculturalism in the post-multicultural debate: A defence. Comparative Migration Studies, 5(14).

Zapata-Barrero, R., & Pinyol-Giménez, G. (2013). Manual para el diseño de políticas interculturales. Universitat Pompeu Fabra.

[1]. El indigenismo latinoamericano, como movimiento social y político, reclama justicia social y cultural para los pueblos indígenas (Fornet-Betancourt, 2007). Su particularidad se encuentra en el hecho de que no se ajusta a los grupos tradicionales, como los partidos políticos y los sindicatos, sino en el componente que implantan en el ámbito público (Simbaña Pillajo, 2020) de la «plurinacionalidad desde abajo», lo que significa ampliar espacios de participación social, autonomía política, económica y de conocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes (Llasag Fernández, 2021). Aquí juega un rol importante el Buen Vivir como alternativa al capitalismo que se produce más allá de lo indígena, en espacios como el Estado, donde se debe llenar de contenido y de acuerdos para posicionar sus demandas en la agenda pública (Apolo et al., 2022). La interculturalidad, en este contexto, tiene una significación ligada a las geopolíticas de lugar y de espacio, a las luchas históricas y actuales de los pueblos indígenas y a sus «construcciones de un proyecto social, cultural, político, ético y epistémico orientado a la descolonización y a la transformación» (Walsh, 2007, p. 47).