ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396

DOI: https://doi.org/10.14201/alh.30909

La irrupción de la guerra del Pacífico en El Comercio (La Paz, Bolivia, 1879)

The Outbreak of the War of the Pacific in El Comercio (La Paz, Bolivia, 1879)

José Julián Soto Lara  josejulian85@zedat.fu-berlin.de 1

josejulian85@zedat.fu-berlin.de 1

Brenda Melissa Villar Aguirre  bvillar@unsa.edu.pe2

bvillar@unsa.edu.pe2

1 Universidad Bernardo O’Higgins

2 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Envío: 2022-11-11

Aceptado: 2023-07-01

Publicación: 2023-12-30

RESUMEN: Se analiza el discurso de El Comercio durante la guerra del Pacífico. La premisa teórica subyacente sugiere que este desempeñó un papel destacado como actor político nacionalista, influyendo en la construcción de la representación de los acontecimientos. Para probar esta hipótesis, se configuró una muestra con noticias publicadas entre enero y mayo de 1879. Los resultados indican que El Comercio promovió un imaginario profundamente antichileno, desacreditando tanto a la clase política como al pueblo chileno.

Palabras clave: guerra del Pacífico; prensa; El Comercio; Bolivia; Chile

ABSTRACT: The discourse of El Comercio during the Pacific War is analyzed. The underlying theoretical premise suggests that it played a prominent role as a nationalist political actor, influencing how the representation of the events was constructed. To test this hypothesis, a sample was configured with news published between January and May 1879. The results indicate that El Comercio promoted a deeply anti-Chilean imaginary, discrediting both the political class and the Chilean people.

Keywords: War of the Pacific; Newspapers; El Comercio; Bolivia; Chile

I. Introducción[*]

La guerra del Pacífico (1879-1883) es uno de los temas más investigados de la historiografía latinoamericana y de los que más interés concita en la sociedad. Actualmente, en Bolivia y Chile el recuerdo de la guerra es relevante, porque después del armisticio de 1884 ambos Estados ahondaron los nacionalismos entre sus habitantes.

La prensa fue una creación humana fundamental para movilizar a las masas, ofreciéndoles un horizonte al arcano de la identidad nacional, como dan cuenta un conjunto de estudios contemporáneos sobre el papel de este medio en la construcción de los Estados nación latinoamericanos (Alonso, 2004; Clark y Guerra, 2005; McEvoy y Stuven, 2007; Caimari, 2015; Checa, 2016; Johansson, 2017; Tarcus, 2020).

En la segunda mitad del siglo XIX la proliferación de periódicos permitió al público seguir con inmediatez las batallas, formándoles «imágenes mentales» a partir de palabras (Hillman, 2004; Maleševic, 2010). En efecto, la prensa boliviana durante la guerra dispuso las causas y desarrollos de la misma en diversos grupos sociales. La amplitud de actores que participaron en los medios hizo que la guerra configurara un campo periodístico donde los escritores libraron contiendas gramaticales.

Los dueños de los periódicos bolivianos fueron conscientes de su poder político y difundieron el nacionalismo en forma similar a la de sus aliados en Perú, donde «la interpretación general respecto del desarrollo de las hostilidades [fue] liderada por una élite burguesa que los controló llevando adelante una intensiva campaña antichilena» (Ibarra, 2023, p. 188). Gracias al trabajo periodístico se profundizó la creación de una «esfera pública» donde se practicaron intercambios de visiones sobre el devenir social que divergieron, muchas veces, de la mirada estatal, como ocurrió en Chile (Rubilar, 2015; Ibarra, 2013).

Varios historiadores en Bolivia y Chile analizan la vinculación entre la guerra del Pacífico y el campo periodístico. Sin embargo, cuando los interrogamos sobre la producción de noticias de El Comercio obtenemos respuestas inconsistentes. Un examen de esos estudios revelará qué aspectos subrayaron de los periódicos que, poco a poco, abandonaban el cultismo lingüístico y superaban las deficiencias de una industrialización ralentizada (Vargas, 1944; Santa Cruz, 1962).

En Bolivia, Ordóñez y Crespo (1912) y Torres (2011) afirmaron que la noticia de la invasión chilena causó gran indignación y promovió la organización de cuerpos militares voluntarios en el país, destacándose la juventud estudiante. Ante la movilización, la prensa defendió enérgicamente los «derechos nacionales» (Ordóñez y Crespo, 1912, p. 430), apoyando al presidente Hilarión Daza. Sin embargo, luego de la batalla de San Francisco (19-11-1879) se opuso a él (Montenegro, 2016), asomándose la posibilidad de su derrocamiento.

Un autor innominado (Anónimo, 1925) de una síntesis del periodismo orureño de los siglos XIX-XX explicó las dificultades para hacer una recopilación hemerográfica robusta. Debido a este problema, la «biografía» detallada de los periódicos orureños y de otras ciudades es imposible de conocer. A pesar de ello, se sabe que, antes de la guerra, circularon en Oruro La Unión, La Voz del Pueblo y El Jardincito de María; luego, con Daza en el poder, se publicaron La Gaceta Municipal y El Corneta Pistón. Concluido el conflicto aparecieron El Orden y La Tijera. Lamentablemente, este estudio soslayó el posicionamiento de esos medios al comenzar la guerra. Unos problemas similares padecen los estudios de Mendoza (1962), Pérez (2000) y Cuéllar (2017) referidos a la prensa de Santa Cruz y Sucre, quienes mencionan rasgos superficiales de los periódicos de 1879-1880.

Becerra (2006) estudió las relaciones jurídicas entre Bolivia y Chile, negando la legitimidad de las pretensiones territoriales «codiciosas» del segundo país iniciadas en 1842. El autor consultó El Comercio de 1878-1879 sin analizarlo. Poco antes, Martínez (2005) utilizó noticias de este periódico para entender las fiestas cívicas bolivianas.

Phillips y Alemán (2021) afirmaron que la prensa fue sustancial para conocer la guerra y, posteriormente, la fuente histórica principal, pues publicó comunicados oficiales, correspondencias y batallas. Ambos analizaron poesías publicadas en El Heraldo y en El 14 de Septiembre entre 1880 y 1883, sin centrarse en el inicio de la guerra.

En Chile fue Vicuña (1880) uno de los primeros en explicar cómo llegó a La Paz la noticia del desembarco chileno en Antofagasta (14-02-1879). El historiador afirmó que dos días después del acontecimiento la información fue conocida en Iquique y el 17 de febrero en Tacna. Aquí, el cónsul boliviano envió un chasqui a La Paz, permitiendo que Daza se enterase una semana después. Ahumada (1884), en su recopilación de noticias publicadas en Chile, Perú y Bolivia, desestimó un número importante de fuentes consultadas por nosotros, publicando solo tres de El Comercio durante el periodo de nuestro interés. Una de ellas, impresa en abril, importa por su racismo, ya que enalteció la raza civilizada de los quechuas bolivianos y despreció a la de los araucanos chilenos.

Actualmente, entre los trabajos de los historiadores chilenos sobresalen los de Cid (2011, 2022), Ibarra (2020, 2021) y Rubilar (2015). Estos se interesan por construir una historiografía de la guerra que supere los abordajes positivistas. Algunos elementos comunes son la teorización de los imaginarios y los discursos que construyeron una identidad nacional y, en un plano heurístico, la utilización de la prensa chilena como actor político-social.

Como se sabe, poco antes de comenzar la guerra, La Reforma cambió su nombre a El Comercio en 1877 (Quintana y Duchén, 1992), matizando su faceta política para orientarse al comercio y la minería. Su director fue César Sevilla, quien formó un equipo compuesto por los hermanos Agustín y Eduardo Rodríguez, Luis Salinas, Alfredo Ascarruz y Macario Pinilla (Ocampo, 1978). Con la transformación editorial llegó a una audiencia masiva (Soruco y Pinto, 2009; Montenegro, 2016), independizándolo de los gobiernos de turno (Montecinos, 2005, p. 17). En medio del cambio estalló la guerra, impidiéndole alcanzar su propósito apolítico, en momentos en que era el periódico más leído en La Paz (Loza, 1955; Quintana, 1988; Torrico y Kolkichuima, 2004). Hasta 1880 se publicó tres veces por semana, periodicidad que le permitió aportar en la construcción de un imaginario nacional boliviano que se extendió por el país (Brun, 2011) y en el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de continuar en la guerra (Ocampo, 1978).

Por entonces, en La Paz funcionaron las imprentas Paceña, Unión Americana, el Ciudadano, el Progreso, la Religiosa y la de los Artesanos; y, además de El Comercio, los periódicos El Titicaca, El Semanario Católico, La Democracia, El Círculo Literario, El Registro Municipal y El Instructor Militar (Acosta, 1880; Colque, 1989). Ante la guerra, los medios cesaron sus disputas políticas, alineándose contra la «agresión» chilena (Ferreira, 2006).

Con el objetivo de determinar la acción ideológica de El Comercio, el artículo se centrará en conocer la importancia que concedió a los territorios de Antofagasta y de Tacna-Arica y cómo representó al Estado chileno al comenzar la guerra. La estructuración de una representación mediática sobre Chile es capital para saber cómo El Comercio valoró al país vecino. En este sentido, el análisis efectuado al periódico es un examen a los escritores que devinieron en ideólogos ultranacionalistas.

Antofagasta fue seleccionada porque allí se efectuó el desembarco de la tropa de Chile y la primera conquista de este país en la guerra. Los territorios de Tacna y Arica fueron escogidos porque el presidente peruano Mariano Ignacio Prado citó allí a Daza. Cuando el boliviano llegó el 30 de abril le comentó que nueve mil bolivianos entusiasmados y mal armados estaban «dispuestos a recibir órdenes» (Lagos, 1981, p. 62). Ochoa (1899) narró este encuentro y recordó el entusiasmo de los tacneños. Este sentimiento perdió intensidad en mayo cuando temieron que el puerto de Arica fuera destruido por los barcos de los «salvajes» chilenos. Los acontecimientos del sur peruano eran redactados en correos enviados hacia Bolivia.

Por las razones mencionadas, las cuestiones importantes de responder son: ¿Qué temas cubrió El Comercio al estallar la guerra? ¿Evolucionó la importancia concedida a Tacna-Arica después que Bolivia perdió su litoral? ¿Qué razones jurídicas dio para explicar la ilegalidad de la ocupación chilena? ¿Qué significó Antofagasta para el medio? ¿Qué rasgos tuvieron el antiamericanismo de Chile y el antichilenismo de la prensa? ¿El discurso periodístico fue belicista o pacifista? Luego de un acercamiento teórico y de cuantificar el medio, el artículo se ordenará por secciones respondiendo las interrogantes planteadas.

II. Un acercamiento teórico a la prensa

Los medios de comunicación son la extensión de la conciencia y la memoria de sus creadores (McLuhan, 2009). Al fabricarlos se revelan los procesos mentales de los productores, quienes condicionan la mentalidad de los receptores. El papel social fundamental de los medios –como El Comercio– permitió afirmar a McLuhan que «el medio es el mensaje», subrayando la importancia del medio sobre los contenidos, pues tiene consecuencias individuales y sociales profundas. Más precisamente, el medio afecta a la organización social, mientras que los contenidos «son tan variados como incapaces de modelar las formas de asociación humanas» (McLuhan, 2009, p. 32).

Cesareo (1986) coincide con McLuhan al concebir los medios como prolongaciones de la mente que implican a productores y consumidores. Esta dialéctica complejiza el proceso comunicativo, porque la estabilidad relativa conlleva contradicciones en condiciones históricas precisas. En nuestro caso, durante el surgimiento del capitalismo sudamericano nacieron urbes que requirieron industrias periodísticas que aumentaran la productividad y el consumo y homogeneizaran los valores de las masas (Cesareo, 1986; Guarneri, 2017).

McLuhan (2009) clasificó los medios en calientes y fríos. Los primeros impiden que el público participe mucho en ellos y elaboran un sentido único de «alta definición» con abundante información. Así, El Comercio sería caliente porque unificó de modo horizontal el espacio político y de ocio (2009, p. 47). Si consideramos esta homogeneización en términos nacionales como McLuhan, podemos entender la forma en que los impresos homogeneizaron a los franceses del siglo XVIII. Este fenómeno tomó tiempo, pues los habitantes debieron experimentar la «saturación cultural» lograda por los «principios tipográficos de uniformidad, continuidad y linealidad [que recubrieron] las complejidades de la antigua, y oral, sociedad feudal» (2009, p. 38). El abarrotamiento de las palabras continuó durante el siglo XIX en el marco del surgimiento de los Estados liberales.

Es casi seguro que los lectores paceños de 1879 leyeron las noticias de la guerra en espacios privados. Ante la lectura hogareña los editores recargaron las noticias con un nacionalismo defensor de la bolivianidad en el espacio público. Así, en ambos lugares, El Comercio favoreció, de acuerdo con la lectura que Edgar y Sedgwick (2002) hicieron de McLuhan, la expansión de la autoridad política sobre amplios territorios.

Couldry (2021) moderó la importancia dada por McLuhan al medio (infraestructura), nivelándolo con el mensaje (significado). Los mensajes son distribuidos socialmente de manera desigual, dependiendo del género, la edad y la escolarización de los receptores. En tal sentido, los mensajes periodísticos no son accesibles para «cualquier hablante en cualquier momento» (Raiter, 2003). La desigualdad ocurre porque los medios utilizan el lenguaje hegemónico para crear discursos dominantes compuestos por redes referenciales de contenidos basados en el «sentido común».

La aplicación de tales consideraciones a la comunidad paceña nos permite sugerir que El Comercio al utilizar el castellano culto influyó directamente en el grupo político que controló el Estado y que dominó ese idioma. El elitismo del medio fue visible cuando explicó con tecnicismos las bases jurídicas ilegítimas de los reclamos territoriales chilenos. Sin embargo, los mensajes legales antichilenos tuvieron que cambiar a un estilo más accesible para influir en la masa. Un porcentaje alto de esta, debido al sistema estatal de educación deficiente, hablaba idiomas indígenas diferentes al castellano impreso por El Comercio. Santa Cruz (1962), pensando en esta desigualdad, concluyó que el reducido grupo de lectores estuvo compuesto por políticos y feudoburgueses, ya que para los artesanos –entre quienes hubo editores de periódicos– y los campesinos la lectura no era común.

III. Un breve análisis cuantitativo

La relevancia de los sustantivos utilizados por la prensa para referirse a Chile radica en que estos denominaron a todas las «cosas» integrantes del mundo social. La filosofía los considera la sustancia de las ideas. Dichas observaciones son valiosas al analizar los sustantivos concretos (percibidos por los sentidos) y abstractos (no percibidos por los sentidos) impresos por El Comercio. De los sustantivos estudiados excluimos los binarios común-propio, contable-incontable e individual-colectivo.

De 325 sustantivos referidos a la actitud de Chile los más frecuentes fueron abstractos: agresión, ambición, atentado, barbarie, codicia, conquista, crimen, deslealtad, escándalo, infamia, injusticia, invasión, perfidia, piratería, reivindicación, traición, ultraje, usurpación y violencia. La abstracción, en tanto operación intelectual periodística, produjo la imaginación antichilena, porque ante la imposibilidad de cuantificarla favoreció una interpretación ilimitada sobre lo real. Es posible que una imaginativa desbordada fuese ensayada por los lectores, pero, según nuestro análisis, El Comercio definió con un conjunto de palabras a Chile.

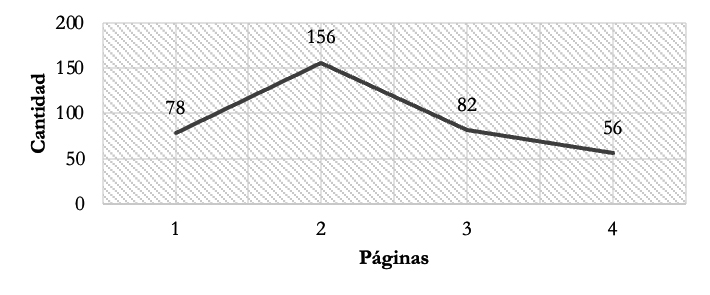

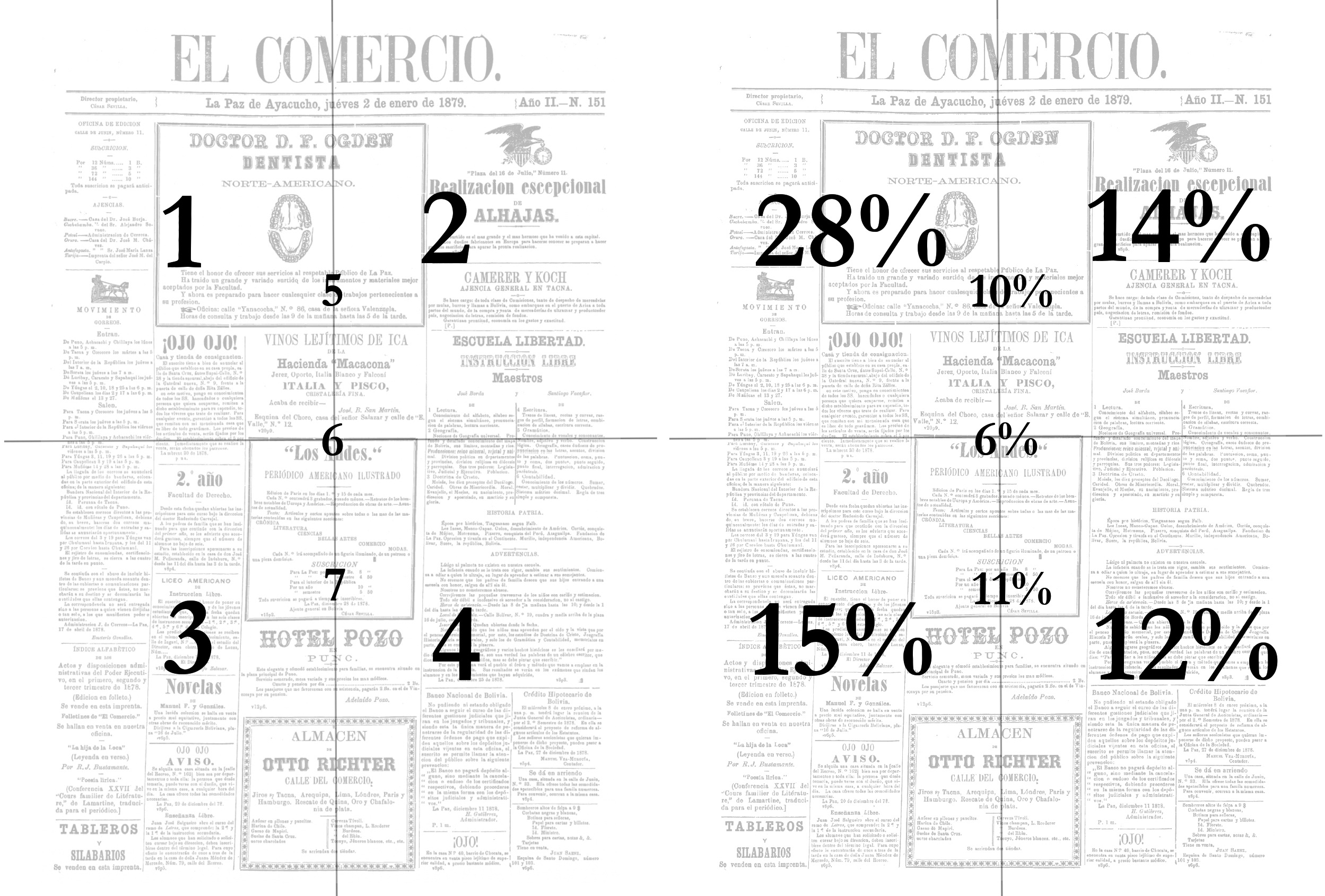

La cuantificación de los datos permitió comprender la inminencia de la guerra. De 36 ejemplares analizados (enero: 7, febrero: 9, marzo: 11, abril: 7, mayo: 2) se obtuvieron 385 noticias. La tendencia fue gradual y ascendente, evidenciando los meses de máxima tensión (enero: 40, febrero: 77, marzo: 138, abril: 108, mayo: 22). Este aumento puede complementarse con los datos del número de página (Gráfico 1) y posición de la noticia en esta. Se debe aclarar que para El Comercio la página 1 estuvo reservada para la publicidad, a excepción del ejemplar del 28 de febrero que notició la amenaza del Blanco Encalada en aguas bolivianas. Por lo demás, las noticias se ubicaron a partir de la página 2, principalmente, en la posición 1 (28 %) (Figura 1). Las posiciones que creamos dentro de la página obedecen a la división en cuatro espacios dentro de la misma.

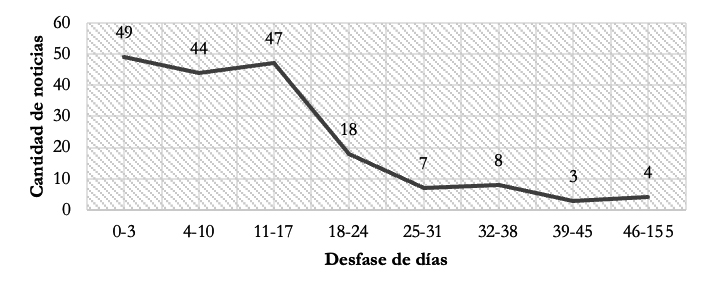

La identificación del desfase temporal (diferencia entre la fecha del acontecimiento y de la publicación) (Gráfico 2) en las noticias evidenció la red compuesta por un nodo primario de recepción y emisión (La Paz) y nodos secundarios donde se originaron noticias (Tabla 1). En suma, El Comercio vinculó ciudades patrióticas de Bolivia y Perú como puntos de recolección de información, mientras que de Chile consideró ciudades con prensa antiboliviana.

Gráfico 1. Página utilizada por la noticia

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Posición de las noticias en la página

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Desfase entre fecha de acontecimiento y fecha de publicación

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Desfase temporal según ciudad de origen de la noticia

|

Noticias de Bolivia |

|||||||||||||||

|

Antofagasta |

Cobija |

Cochabamba |

Colquechaca |

Irupana |

La Paz |

Mineral de Laurani |

Oruro |

Pabellón |

Potosí |

Rosasani |

Sucre |

Tarija |

Tocopilla |

Tupiza |

|

|

13 |

8 |

20 |

14 |

4 |

13 |

39 |

15 |

5 |

17 |

8 |

9 |

11 |

23 |

11 |

26 |

|

14 |

13 |

7 |

0 |

41 |

9 |

7 |

7 |

14 |

15 |

||||||

|

10 |

33 |

8 |

8 |

16 |

18 |

||||||||||

|

52 |

3 |

4 |

5 |

||||||||||||

|

12 |

10 |

5 |

4 |

||||||||||||

|

1 |

7 |

13 |

|||||||||||||

|

34 |

9 |

||||||||||||||

|

22 |

8 |

||||||||||||||

|

2 |

23 |

||||||||||||||

|

Noticias de Chile |

|||||||||||||||

|

Calera |

Santiago |

La Serena |

Valparaíso |

||||||||||||

|

21 |

18 |

17 |

20 |

||||||||||||

|

22 |

32 |

14 |

15 |

||||||||||||

|

24 |

16 |

24 |

|||||||||||||

|

25 |

20 |

||||||||||||||

|

18 |

|||||||||||||||

|

25 |

|||||||||||||||

|

58 |

|||||||||||||||

|

Noticias de Perú |

|||||||||||||||

|

Arequipa |

Iquique |

Lima |

Mollendo |

Puno |

Tacna |

||||||||||

|

33 |

11 |

14 |

15 |

12 |

8 |

10 |

|||||||||

|

9 |

6 |

20 |

13 |

18 |

|||||||||||

|

17 |

31 |

110 |

6 |

||||||||||||

|

14 |

17 |

33 |

8 |

||||||||||||

|

11 |

28 |

12 |

|||||||||||||

|

32 |

16 |

24 |

|||||||||||||

|

13 |

15 |

7 |

|||||||||||||

Fuente: Elaboración propia.

IV. La publicidad del comercio paceño-tacneño

La prensa fue fundamental en la «globalización de la comunicación» porque favoreció el desarrollo de los sistemas democráticos en el cambio de siglo XIX-XX mediante la relación prensa-lector (Thompson, 1998). La influencia política alcanzó el campo comercial donde publicitó bienes y servicios del empresariado. Ese fenómeno es analizado por los estudios del consumo periodístico que consideran el costo de producción del periódico y el valor de venta (Soto y Chávez, 2021). Un saldo positivo para los propietarios de los diarios permite que mensajes «sencillos» continúen su propagación para que la decodificación pública sea eficaz (Hall, 2005).

El estudio del comercio y la publicidad en El Comercio es relevante, porque visibiliza los vínculos económicos entre La Paz y Tacna-Arica antes que Bolivia perdiera el litoral. Un indicador de esa relación es la cantidad alta de publicidad en la muestra. Estas «buenas noticias» se equilibran con las «malas», pues la venta de las primeras no ocurriría sin las segundas, más atractivas para los lectores (Gomis, 1987).

La industria periodística estadounidense, una de las principales del mundo en el siglo XIX, creció debido a su rol en el mercado. La prensa norteamericana conectó a los vendedores y sus anuncios con los compradores. Esa función alteró el lenguaje y el diseño para integrar en el mercado a mujeres, proletarios e inmigrantes. Así, los medios incluyeron colores, contextos y análisis, en vez de reproducir discursos políticos largos (Starr, 2011).

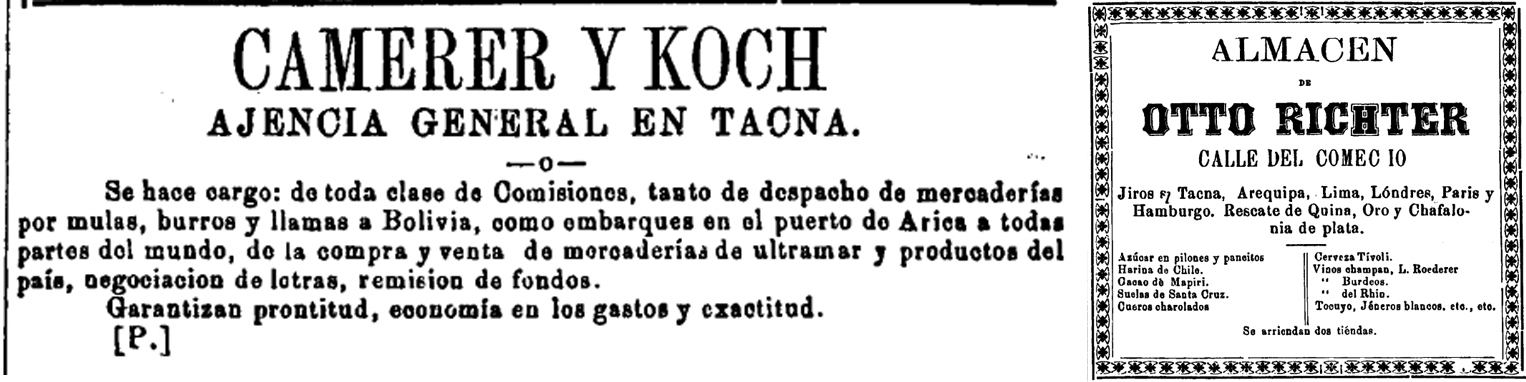

En El Comercio, la característica principal de la publicidad referida a Tacna-Arica fue su diversificación escueta. Los anuncios, de todos modos, representan la estabilidad comercial entre esos territorios y La Paz, pues incentivaron la relación mediante la agencia «Camerer y Koch» de Tacna y el almacén «Otto Richter» de La Paz. Ambos aparecieron siempre en la primera página.

Figura 2. Publicidad del comercio paceño-tacno-ariqueño

Fuente: Camerer y Koch. (1879, enero 2). El Comercio [en adelante EC], p. 1;

Almacén de Otto Richter. (1879, enero 2). EC, p. 1.

Los anuncios dieron ingresos importantes a El Comercio. Los comerciantes, debido al alcance social del medio, controlaron las características y los tiempos de los mensajes para incrementar las ventas y proyectar una imagen empresarial (Salazar, 1986). Ambos objetivos explican la aparición continua de «Camerer y Koch» y «Otto Richter».

Aunque sobre «Camerer y Koch» hay poca información, del alemán Otto Richter sabemos que entre 1850 y 1870-1875 coordinó la Casa Richter, que transportó caucho y quina desde Puerto Pérez hasta Mollendo (Cáceres, 2018) y Europa. Entre 1857-1868 concentró en torno al 70 % de la actividad económica de quina (Barragán et al., 2015). Richter comercializó también productos agroindustriales en La Paz, construyendo un «emporio económico» (Ninachoque, 2019).

Richter se casó con Malvina Gutiérrez, hija de un coronel boliviano enriquecido por la producción de alcoholes (Ninachoque, 2019). La concentración de capital lo impulsó a invertir en minería y controlar varias áreas económicas. Su poder adquisitivo le permitió ingresar a la élite paceña, participando en el Club La Paz y la Cámara de Comercio (Medrano, 2014). Richter formó con Benedicto Goytia una sociedad sustentada con 800.000 pesos en 1872, consagrando al último como un importante agente comercial. Ambos industrializaron las plantaciones de quina (Ninachoque, 2019), aunque solo Richter tuvo la hegemonía internacional del comercio del producto entre 1870-1890, porque gozó de los derechos de exportación desde Larecaja a Mollendo (Barragán et al., 2015). Hacia 1890, su negocio perdió ante la competencia de los productores holandeses e ingleses, debiendo enfocarse en el comercio de goma en la Amazonía, pero por poco tiempo. Murió en 1891.

La representación del comercio paceño-tacno-ariqueño en la prensa demuestra que los rumores de guerra y la guerra no impidieron a los mercaderes pagar a El Comercio para publicitar sus productos. El fenómeno de nuestro interés muestra también que la primera página dedicada al comercio de La Paz no fue sustituida por noticias militares. Por lo tanto, la decisión de El Comercio de mantener esa publicidad permite pensar en el triunfo del espíritu capitalista sobre el espíritu nacionalista en el medio, así como en la confianza que tuvo de que el territorio aliado (Tacna-Arica) se mantendría bajo suelo peruano.

V. Los tratados boliviano-chilenos de 1866 y 1874 y la Ley de 1878 según El Comercio

El conflicto entre Bolivia y Chile tuvo antecedentes anteriores a la guerra. Por lo mismo, es fundamental conocer cómo El Comercio los presentó haciendo memoria histórica y significándolos de acuerdo al momento. Los tres instrumentos jurídicos mediatizados fueron el Tratado de Límites de 1866, el Tratado de Límites de 1874 y la Ley del 14 de febrero de 1878.

El Comercio defendió la «inocencia boliviana» concatenando hechos para formar un imaginario antichileno. En efecto, ordenó cronológicamente acontecimientos previos a la ocupación chilena que complementaron la relación entre los tratados, la ley y la legitimidad del argumento boliviano, otorgándole fiabilidad y eficiencia.

Para ello la prensa se remontó al Tratado de 1866, sosteniendo que fue utilizado por el expansionismo chileno, calificándolo como favorable a La Moneda. Una noticia mencionó que la intención chilena al ceder las guaneras y las salitreras fue recuperarlas (La expedición del gobierno de Chile. 1879, marzo 11. EC, p. 2), promoviendo luego la «maquinación» del protocolo Corral-Lindsay (05-12-1872), que no prosperó. Otra noticia fue protagonizada por Juan Garday, quien solicitó una indemnización al Ministerio de Hacienda de Bolivia en 1878, argumentando que fue uno de los primeros explotadores de las guaneras (Judicial. 1879, enero 19. EC, p. 4). En el pacto se especificó que los gobiernos boliviano y chileno indemnizarían a los primeros explotadores de las salitreras de Mejillones, por eso Garday solicitó al gobierno boliviano cuarenta mil pesos. Aunque el francés ganó el litigio, no recibió el dinero, haciendo que Chile, según la prensa, acusara el incumplimiento del tratado.

Para El Comercio, el Tratado de 1874 consumó la intención expansionista de Chile, que debía contrarrestarse con la Ley de 1878. El periódico republicó la editorial de un diario de este país que criticó la ley por afectar sus derechos (Exterior. 1879, marzo 11. EC, p. 2). Cuando el canciller chileno Fierro la suspendió, el medio lo acusó de proteger a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta (Las relaciones con la República de Chile. 1879, enero 23, EC, p. 2). A la vez, aseguró que el reclamo era ilegítimo, porque el tratado fue confeccionado por Chile contra Bolivia, que arriesgaba su soberanía si lo rechazaba (La expedición del gobierno de Chile. 1879, marzo 13. EC, p. 2). Por lo anterior, la ley reajustaba los beneficios chilenos en las salitreras, siendo la única normativa para transigir con La Moneda sobre las concesiones otorgadas durante la presidencia de Mariano Melgarejo (1864-1871).

Consecuentemente, la prensa afirmó que la intervención diplomática chilena era inoportuna al abogar por la Compañía y, motivada por el incumplimiento boliviano de los tratados, solicitar el arbitraje (Chile. 1879, marzo 11. EC, p. 2). Aunque esta posibilidad fue incierta (Los vecinos de Cochabamba en junta popular. 1879, febrero 28. EC, p. 2), ambas ideas nutrieron la ilegitimidad de la reivindicación. Según su análisis, la invocación al tratado era impertinente, porque las franquicias fueron cedidas únicamente a las industrias chilenas por veinticinco años, mientras que el gravamen de diez centavos afectaría a particulares.

Desde entonces El Comercio patrocinó el aumento de impuestos y criticó los beneficios que Melgarejo dio al chileno José Santos Ossa de la Casa Melbourne Clark y Cía., entre 1868-1870, cediéndole la exclusividad de explotar los minerales del Departamento Litoral (Conflicto chileno-boliviano. 1879, enero 23. EC, p. 2). Sin embargo, la Asamblea Constituyente boliviana anuló las disposiciones de Melgarejo en 1871, dándole a la Compañía noventa días para demostrar la legalidad de los sitios ocupados. La Compañía incumplió el trámite, aunque aseguró no haber sido notificada.

Según la prensa, el gobierno boliviano privilegió por «desconocimiento» a la Compañía –sucesora de la Casa Melbourne– en 1872-1873. En este caso el trato fue a cambio del 10 % de las utilidades líquidas (Conflicto chileno-boliviano. 1879, enero 23. EC, p. 2; Conflicto chileno-boliviano. 1879, febrero 1, EC, p. 2). El Comercio, considerando dicho desconocimiento, afirmó que Bolivia no violó el Tratado de 1874, pues la Ley de 1878 fue conforme al mismo. La consecuencia de la ley fue el gravamen de diez centavos por quintal exportado.

El Comercio reprobó la concesión mencionada, efectuada por las autoridades bolivianas, que incluyó 6.820.000 m2 por estaca, porque perjudicaba la economía nacional. De estas, la Compañía tomó 25, ubicadas entre los paralelos normados en 1874, pudiendo explotarlas por siglos. Como la ley de febrero legalizaba los intereses del Estado de Bolivia (La suprema resolución en el asunto Salitreras de Antofagasta. 1879, febrero 6. EC, p. 2), fue una herramienta política que consolidó la legitimidad del argumento boliviano contra la ocupación.

Mediante la publicación de noticias concernientes al ordenamiento legal de la frontera, El Comercio enseñó a un público selecto las bases jurídicas que comenzaban a derrumbarse. La constatación del hundimiento motivó la escritura de la razón jurídica boliviana. Así, las explicaciones históricas para hacer inteligible la construcción de la frontera fueron esfuerzos ilustrados que exhibieron la equivocación chilena.

Las noticias sobre la legalidad del alza de impuestos evidenciaron la función pedagógica del periódico. Su frecuencia de aparición permite inferir la existencia de un número importante de bolivianos con capital cultural para descifrar los mensajes. Al contrario, el set de noticias no fue destinado a los analfabetos o semiletrados, quienes consumieron noticias emocionales ad hoc que apelaron a la «bolivianidad». La razón y la pasión periodística fueron las dos caras de una misma moneda.

VI. El significado de Antofagasta

La navegación del Blanco Encalada frente a Antofagasta fue el primer indicio explícito que El Comercio mediatizó para acusar la reivindicación territorial de Chile. Por ello, fue descrita como una violación del Tratado de 1874. En esos días, el medio se indignó por un provocativo telegrama del canciller chileno donde afirmó que las autoridades de Antofagasta contribuían a favor de Chile y criticó la austera respuesta de la cancillería boliviana. Por ende, para el periódico Antofagasta fue una zona de alta tensión y estacionamiento militar enemigo.

El Comercio aseguró que el expansionismo chileno rebasaría Antofagasta. En tal sentido, afirmó que las inversiones de La Moneda en la explotación del salitre y otros minerales de Caracoles y Mejillones fueron pensadas para poseer perpetuamente esos territorios. Prueba de ello fue la llegada de ingenieros militares chilenos que estudiaron la zona (Chile ante la América. 1879, marzo 13. EC, p. 4). Ante la «invasión comercial» chilena el periódico criticó las liberalidades fiscales bolivianas respecto a los impuestos, por haber ocasionado una transformación interna del territorio.

A diferencia de Tacna y Arica, Antofagasta y las zonas aledañas adquirieron protagonismo tras la ocupación chilena. El Comercio personificó el territorio mostrándolo vulnerable y apelando a la desigualdad de fuerzas que concluyó en una pérdida abrupta y traumática. El shock determinó que el medio creara una relación simbólica con el territorio que cristalizó en una retórica ideológica, pero no jurídica ni económica. Por lo tanto, Antofagasta se convirtió en una fuente de inspiración ante la barbarie chilena impresa en canciones, poemas y discursos.

VII. El antiamericanismo de Chile

Para El Comercio, Chile transgredió el equilibrio sudamericano al invocar el derecho de conquista. Antes de la guerra, este orden era compartido por Bolivia, Perú, Chile, entre otros países mancomunados mediante el Tratado de Unión y Alianza Defensiva (1865), el Tratado de Conservación de la Paz entre los Estados de América (1865) y los Principios de Derecho Internacional (1867) (Intervenciones. 1879, marzo 23. EC, p. 2), instrumentos jurídicos creados en el contexto de la guerra Hispano-Sudamericana de 1865-1866.

Los periodistas, influidos por este recuerdo, recurrieron a la memoria histórica para comparar a Chile con España y asociar sus conquistas con el colonialismo español de los sesenta (El 2 de Mayo. 1879, mayo 5. EC, p. 2). La rememoración cuestionó la firma chilena del tratado de alianza que hizo contra España, ya que ahora parecía parodiarlo (Cinismo de la prensa chilena. 1879, marzo 29. EC, p. 2).

La memoria periodística retrocedió hasta los inicios de la conquista española del siglo XVI para explicar la violencia chilena contemporánea, heredera de la ibérica. La prensa afirmó que en el pasado las empresas de conquista españolas estuvieron compuestas por reos. Así, el pedigrí de la sociedad chilena determinó su descendencia cultural viciada y criminosa. El prejuicio boliviano se fundó en las noticias chilenas leídas en La Paz sobre los asesinatos y los asaltos perpetrados por los plebeyos. La preocupación de los bolivianos era que esas «malas semillas» chilenas colonizaron el litoral (La exposición del gobierno de Chile. 1879, marzo 15. EC, p. 2; Guerra a muerte. 1879, abril 9. EC, p. 4).

El «arcaico» derecho de conquista chileno fue cotejado con el español de la época imperial. Con afán explicativo, la prensa citó las conquistas de Pizarro y Almagro, quienes vencieron a los soberanos, a diferencia de Chile que incorporaba el litoral al Estado sin derrotar a Bolivia y violando el derecho civilizado (Chile se precipita fatalmente. 1879, marzo 21. EC, p. 2).

Las similitudes con los conquistadores europeos hicieron «indigno» a Chile (Inserción solicitada. 1879, marzo 13. EC, p. 4), porque con sus procedimientos internacionales desintegraba a las naciones sudamericanas, deviniendo ajeno al grupo. El particularismo chileno fue entendido como una «infección» necesaria de extirpar para evitar su dispersión mundial (Chile se precipita fatalmente. 1879, marzo 21. EC, p. 2).

VIII. La batalla de Calama

La batalla de Calama fue noticiada lacónicamente en Perú –de donde llegó a Bolivia– destacándose la valentía de Ladislao Cabrera (Correo del exterior. 1879, abril 9. EC, p. 2). A diferencia de la brevedad de las noticias peruanas, la producción local mezcló datos del combate con expresiones altisonantes. Isauro Cortés, quien publicó en la Revista del Sur de Tocopilla, comparó a los «bravos» de Cabrera y Eduardo Abaroa con Leónidas y sus trescientos espartanos (Calama. 1879, abril 9. EC, p. 2).

Una nota escrita en Tacna enviada a La Paz afirmó que las bajas bolivianas y chilenas fueron veintiséis y setenta, respectivamente. Según esta, las cifras fueron ocultadas por los chilenos, quienes tuvieron un ejército de 1600 hombres incapaces de vencer a 140 bolivianos «armados de malos fusiles, escopetas y sables» (Calama. 1879, abril 9. EC, p. 2). El escritor, para infundir peruanidad, agregó que en Antofagasta el escudo del consulado peruano fue pisoteado.

La dificultad de El Comercio para organizar la información calameña se aprecia en contradicciones narrativas aparecidas en un mismo ejemplar, como cuando informó la victoria boliviana y pidió a los lectores vengar el sacrificio de los soldados de Cabrera. El belicismo afectó a varios escritores críticos del expansionismo de Chile, quienes sugirieron invadirlo: «reconquistemos nuestro territorio; –y después– ¡hasta el grado 27!» (Alianza Perú-Boliviana. 1879, abril 9. EC, p. 3). Otro opinó que los bolivianos debían ocupar La Serena (Nueva división. 1879, abril 12. EC, p. 2).

Es posible que los inconvenientes de la prensa para estructurar los datos promovieran la objetivación numérica de la guerra. Sin embargo, nuevas contradicciones para cuantificar bolivianos y chilenos quedaron de manifiesto. No fue coincidencia la precisión en la cantidad de chilenos (1600) e imprecisión en la boliviana (100, 120 a 140, 150). Finalmente, el lenguaje con que se comunicó la batalla ocultó la palabra derrota, reemplazándola por eufemismos para resaltar la resistencia boliviana, por ejemplo: «1600 hombres de línea, no han podido rendir a 100 ciudadanos bolivianos» (Boletín de guerra. 1879, abril 9. EC, p. 2).

IX. El antichilenismo de El Comercio

El análisis de los significantes de la prensa es un «análisis de conceptos» (Clarke, 2018). El análisis de los conceptos utilizados por la prensa boliviana para referirse a Chile muestra la creación de un «otro» con atributos miserables. Los adjetivos ligados a Chile crearon un enemigo inferior «moralmente» para clausurar el diálogo racional. Los más notorios fueron hipócrita, pérfido, criminal, soberbio, insolente, desleal y atropellador.

Los insultos o expresiones grandilocuentes contra Chile fueron analizados en el sentido en que Lakoff y Johnson (1980) estudiaron las metáforas de la vida cotidiana. En nuestro caso la prensa «animalizó» a Chile y bestializó a sus habitantes para evidenciar conductas instintivas. Algunas metáforas fueron: «el más salvaje y bárbaro de los chacales» (Toma de Calama. 1879, abril 9. EC, p. 2), «lobo disfrazado con la piel de cordero» (El Estandarte Católico. 1879, abril 9. EC, p. 2), «víbora cobarde» (No tiene. 1879, abril 12. EC, p. 2), «rebaño de carneros sacrificables» (Está comprobada. 1879, abril 12. EC, p. 2), «serpiente alevosa» (Himno Perú-Boliviano. 1879, abril 12. EC, p. 2).

La metáfora pura del pirata también fue utilizada para reemplazar el nombre de Chile por quienes practican el robo territorial. Ejemplos notables de esta estrategia son: filibusteros chilenos, piratas chilenos, viles piratas, rotos bandidos y salvaje araucano invasor (Calama. 1879, abril 9. EC, p. 3; Himno Perú-Boliviano. 1879, abril 12. EC, p. 2).

X. El llamado a la guerra

Como la moral juega un papel determinante en el éxito o fracaso en una guerra es capital convencer a las personas para que desarrollen actividades que en otro contexto encontrarían poco atractivas (Centeno y Enríquez, 2016). Consciente de esta función El Comercio estableció vínculos nacionalistas con la sociedad invitando a la guerra. Los llamamientos fueron comunes desde el 28 de febrero, cuando notició la ocupación de Antofagasta. Desde entonces, las noticias de protestas, meetings y alocuciones antichilenas alimentaron el patriotismo boliviano (Boletín de guerra. 1879, marzo 15. EC, p. 2). Las notas, en su mayoría del interior del territorio, buscaron cohesionarlo con valores comunes. Por tanto, fueron empleadas para enfebrecer la chilenofobia, verbigracia: «Para vergüenza de la América, es sorprendente el inventario de los actos de barbarie que Chile ejecuta donde quiera no encuentra resistencias» (Las barbaridades chilenas. 1879, mayo 2. EC, p. 2) y «Chile se lanza a la lucha en brazos de la desesperación y animado por el incentivo de la codicia» (Cinismo de la prensa chilena. 1879, abril 29. EC, p. 2).

El Comercio persuadió mediante el recurso de la identidad nacional. Su editor se involucró en el significado de la noticia utilizando el pronombre «nosotros», enfatizando la peligrosidad de la guerra y asegurando que la toma de armas era un «deber patriótico» (Protesta. 1879, marzo 21. EC, p. 3). La relevancia del sentido comunitario expresado en la unidad de «nosotros» refleja la superación de los conflictos internos para enfrentarse con los «otros» (Cid, 2011).

Otra estrategia fue producir indignación. En una noticia los «araucanos cobardes» fueron acusados de conquistadores en pleno siglo XIX, por lo que los bolivianos debían defender los derechos sagrados de la patria. Ad portas de la guerra, la prensa reconoció que las fuerzas bolivianas eran menores en comparación con Chile, pero el patriotismo, enraizado en el independentista Pedro Murillo, mucho mayor.

Aguirre (2012) señala que el «héroe» es una unidad de acción y propuesta de actuación. Su planteamiento puede constatarse en las noticias donde aparecieron metáforas que compararon a Abaroa y Cabrera con Leónidas y sus espartanos. Otras alusiones hacia el primero fueron más realistas, como la siguiente: «El valiente Abaroa, moribundo, traspasado de cinco tiros de rifle, muerto a palos y golpes de la culata» (Lindezas en Calama. 1879, abril 12. EC, p. 3).

Los «héroes» que fue dejando la guerra alimentaron, por medio de la prensa, la conciencia nacional boliviana. Por ejemplo, Abaroa, el héroe civil principal, fue y es omnipresente, pues su nombre es recordado en diferentes instituciones del país. Abaroa, quien nació en San Pedro de Atacama y en su juventud fue empleado de comercio, luego minero y organizador de arrieros (Anónimo, 1990), murió a los 41 años, dejando cinco hijos.

La producción de héroes ensayada por El Comercio se inició después de la conquista chilena de Calama, cuando publicaron noticias de Abaroa y Cabrera (Toma de Calama. 1879, abril 9. EC, p. 2). En estas se aplaudió al «puñado de valientes» que murieron defendiendo el territorio, profetizando que sus nombres trascenderían en el tiempo (Toma de Calama. 1879, abril 9. EC, p. 2). En conjunto, los héroes seculares y actuales fueron dechados del soldado boliviano ideal, condensando valores y actitudes para venerar e imitar en la contienda. Por ejemplo: «La historia compulsará vuestros nombres ante la posteridad más remota, a la par de los grandes bienhechores de la humanidad, así como se recuerda con respeto y gratitud el nombre de Leónidas» (Interior. 1879, abril 23. EC, p. 4).

Por último, El Comercio realizó comparaciones que caracterizaron a la soldadesca. Sobre la milicia chilena escribió que estaba compuesta por «cobardes» y «famélicos vagos», mientras que la boliviana por «valientes» y «bravos» (¡A las armas! 1879, febrero 28. EC, p. 6; Boletín de guerra. 1879, marzo 13. EC, p. 2; Mentiras y candideces. 1879, mayo 2. EC, p. 4; Última Hora. 1879, marzo 11. EC, p. 4). En síntesis, El Comercio utilizó la heroicidad desde dos enfoques: la construcción del héroe individual y la construcción de la comunidad como héroe. Ambos elementos propiciaron la inmersión de nuevos reclutas a la causa boliviana, dejando la muerte de ser un destino trágico para transformarse en un camino de veneración nacionalista.

XI. Conclusiones

El Comercio fue un actor político que influyó en la construcción de imaginarios nacionales bolivianos y chilenos, pues una guerra también se vive en ese campo de creación, trastocando la cotidianidad y los valores sociales (Cid, 2011, 2022). La cantidad de noticias que publicó tuvo un crecimiento gradual con puntos altos en momentos clave del inicio de la guerra que permitieron identificar la tendencia ideológica del periódico.

Este medio, al igual que otros, actuó como «centro de noticias e interpretaciones» (Ibarra, 2020, p. 147) haciendo difícil separar el periodismo de guerra de la propaganda de guerra (Flores, 2007). Así, El Comercio creó argumentos para ambos bandos fundamentados en tratados y leyes que ordenaron la frontera antes de la guerra. En consecuencia, otorgó interpretaciones inteligibles de las bases legales, calificándolas como favorables o desfavorables. Congruentemente, ideó en sus noticias el dualismo de víctimas y victimarios a través de la caracterización de razas, origen e historia. En efecto, la prensa subjetivó la memoria histórica para relacionar a chilenos con españoles y piratas y a los suyos con héroes nacionales e internacionales. Las comparaciones fueron importantes en la construcción del discurso nacionalista boliviano, aplicándose al número de hombres, armamento y cualidades patrióticas.

El nacionalismo en El Comercio fue un recurso valioso para promover la guerra. Gradualmente, desde enero se retrató un creciente estado de emergencia en el país. Bajo ese marco, en un primer momento el periódico tendió a buscar explicaciones al conflicto intensificado por la presencia del Blanco Encalada. Tras la batalla de Calama, el discurso noticioso se enardeció y buscó respaldo en otras ciudades. Para ello estableció una ruta informativa con otras urbes bolivianas llamando a la defensa del país. Al momento de activar las redes informativas dentro de Bolivia la institución de un imaginario nacional contó con mayores posibilidades de concretarse. Pues, si consideramos la circulación de noticias y posturas sobre la guerra solo en el centro político de La Paz, el tipo de imaginario «nacional» que nos interesó revelar adolecería de una «regionalización» demasiado estrecha.

Considerando la relación prensa-espacio boliviano-imaginarios nacionales se abren nuevos problemas de investigación. El primero está vinculado con la ampliación de la muestra de periódicos producidos en La Paz. Un corpus robusto de prensa reflejará opiniones heterogéneas sobre el momento histórico experimentado en Bolivia. En un sentido similar, deberá investigarse toda la prensa producida allí, superando la hegemonía paceña. Es posible que al contraponer El Comercio con la prensa de la capital Sucre aparezcan algunas tensiones dialógicas en la opinión pública.

Un segundo problema está ligado con la recepción y la actitud de las audiencias que leyeron o escucharon El Comercio. El acercamiento a las prácticas sociales derivadas de la lectura supone la dificultad de carecer de documentación primaria que describa cómo el imaginario inventado por la prensa fue efectivo en el quehacer de los sujetos. La tercera y última cuestión promueve un acercamiento histórico transnacional hacia El Comercio, siguiendo la pista de su introducción en Chile para conocer el discurso que los medios de este país fabricaron hacia las posturas e imposturas de aquel.

XII. Bibliografía

Acosta, N. (1880). Guía del viajero en La Paz. Imprenta de la Unión Americana.

Aguirre, J. (2012). Los héroes de papel y el papel de los héroes. Revista de Estudios de Juventud, 96, 87-103.

Ahumada, P. (1884). Guerra del Pacífico: documentos oficiales, y demás publicaciones sujetas a la guerra, que ha dado a la luz la prensa de Chile, Perú y Bolivia, tomos I y II. Antártica.

Alonso, P. (2004). Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los Estados nacionales en América Latina 1820-1920. Fondo de Cultura Económica.

Anónimo. (1925). Crónica del primer centenario de la república, 1825-1925. Sin dato.

Anónimo. (1990). El saber de un pueblo. Ministerio de Educación y Cultura.

Barragán, R., Peres-Cajías, J., Mendieta, P. y Lema, A. (2015). La lenta reorganización de la economía. En R. Barragán, A. Lema, P. Mendieta, J. Peres-Cajías y A. Urcullo (Eds.), Bolivia, su historia (tomo IV). Los primeros cien años de la República, 1825-1925 (pp. 47-68). Sagitario.

Becerra, R. (2006). Nulidad de una apropiación chilena. Plural.

Brun, P. (2011). Construcción del discurso político de la prensa de la ciudad de La Paz a la construcción del imaginario nacional de Bolivia (1829-1899). Universidad Andina Simón Bolívar.

Cáceres, G. (2018). Análisis normativo de las exenciones tributarias aduaneras otorgadas a organismos de asistencia técnica y organismos privados sin fines de lucro [Tesis de Licenciatura en Derecho no publicada, Universidad Mayor San Andrés].

Caimari, L. (2015). El mundo al instante. Noticias y temporalidades en la era del cable submarino. Redes, 21(40), 125-146.

Centeno, M. y Enríquez, E. (2016). War & Society. Polity Press.

Cesareo, G. (1986). Es noticia. Fuentes, procesos, tecnologías y temas en el aparato informativo. Mitre.

Checa, A. (2016). La prensa en español y portugués en América. Los orígenes, la independencia y las repúblicas liberales (1722-1903). Editorial Universidad de Sevilla.

Cid, G. (2011). Memorias, mitos y ritos de guerra: el imaginario de la Batalla de Yungay durante la Guerra del Pacífico. Universum, 26(2), 101-120.

Cid, G. (2022). Mujeres espartanas: heroísmo femenino, nacionalismo y guerra en Chile (1879-1929). Páginas, 36, 1-26.

Clark, B. y Guerra, E. (2005). La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Universidad Nacional Autónoma de México.

Clarke, J. (2018). British Media and the Rwandan Genocide. Routledge.

Couldry, N. (2021). Medios de comunicación. Alianza.

Cuéllar, B. (2017). Historia de Santa Cruz (tomo II), Período republicano (1826-1880). Imprenta Rayo del Sur.

Edgar, A. y Sedgwick, A. (2002). Cultural Theory. The Key Concepts. Routledge.

Ferreira, L. (2006). Centuries of Silence: The Story of the Latin American Journalism. Praeger.

Flores, G. (2007). Periodismo y propaganda de guerra: Ambigüedades y contraposiciones. La Trama de la Comunicación, 12, 215-225.

Gomis, L. (1987). El medio media. La función política de la prensa. Mitre.

Guarneri, J. (2017). Newsprint Metropolis. City Papers and the Making of Modern Americans. The University of Chicago.

Hall, S. (2005). Encoding/Decoding. En S. Hall, D. Hobson, A. Lowe y P. Willis (Eds.), Culture, Media, Language (pp. 128-138). Taylor & Francis.

Hillman, J. (2004). A Terrible Love of War. The Penguin Press.

Ibarra, P. (2013). Veteranos y prensa satírica: desmovilizados e inválidos en los periódicos chilenos de caricaturas durante la Guerra del Pacífico (1879-1884). Universum, 28(2), 59-81.

Ibarra, P. (2020). Los corresponsales de guerra chilenos en la Guerra del Pacífico (1879-1883). Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 26(1), 147-155.

Ibarra, P. (2021). A Chile pidas perdón: Nicolás de Piérola en las caricaturas de El Ferrocarrilito durante la Guerra del Pacífico (1880-1881). Tempo, 27(1), 71-95.

Ibarra, P. (2023). Los corresponsales peruanos en la Campaña Marítima de la Guerra del Pacífico (abril-octubre de 1879). Tzintzun, 77, 185-213.

Johansson, M. (2017). La gran máquina de publicidad. Redes transnacionales e intercambios periodísticos durante la guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Universidad Internacional de Andalucía.

Lagos, G. (1981). Historia de las fronteras de Chile. Los tratados de límites con Bolivia. Editorial Andrés Bello.

Lakoff, G. y Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.

Loza, L. (1955). Bosquejo histórico de periodismo boliviano. Khana. Revista Municipal de Arte y Letras, 4(13-14), 3-17.

Maleševic, S. (2010). The Sociology of War and Violence. Cambridge University Press.

Martínez, F. (2005). Usos y desusos de las fiestas cívicas en el proceso boliviano de construcción nacional, siglo XIX. En M. Irurozqui (Ed.), La mirada esquiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú). Siglo XIX (pp. 180-214). CSIC.

McEvoy, C. y Stuven, A. (2007). La república peregrina: hombres de armas y letras en América del Sur, 1800-1884. Instituto de Estudios Peruanos.

McLuhan, M. (2009). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Paidós.

Medrano, D. (2014). Benedicto Goytia: personaje polifacético en los siglos XIX y XX [Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Mayor de San Andrés].

Mendoza, G. (1962). La prensa periódica en Sucre en los años 1875-1924. En G. Mendoza, V. Santa Cruz y R. García (Eds.), Contribución a la historia del periodismo en Bolivia (pp. 29-46). Universidad de San Francisco Xavier.

Montecinos, F. (2005). Diagnóstico de la prensa nacional. Producciones CIMA.

Montenegro, C. (2016). Nacionalismo y coloniaje. Plural Editores.

Ninachoque, G. (2019). Benedicto Goytia: representante de la nueva aristocracia capitalista en La Paz (fines del siglo XIX y principios del siglo XX). Americanía, 10, 68-108.

Ocampo, E. (1978). Historia del periodismo boliviano. Juventud.

Ochoa, J. (1899). Diario de la campaña del ejército boliviano en la Guerra del Pacífico. Tipografía y Librería Económica.

Ordóñez, M. y Crespo, L. (1912). Bosquejo de la Historia de Bolivia. Imprenta y Litografía Boliviana, Hugo Heitmann.

Pérez, M. (2000). Ensayo de una hemerografía cruceña (1864-1999). Centro de Publicaciones UPSA.

Phillips, L. y Alemán, A. (2021). La poesía durante la Guerra del Pacífico (1879-1883) en la prensa cochabambina de “El Heraldo” y “El 14 de Septiembre”. Con-Sciencias Sociales, 25, 44-53.

Quintana, R. de la. (1988). Esbozo sobre los periódicos y periodistas paceños. Urquizo S. A.

Quintana, R. de la y Duchén, R. (1992). Pasión por la palabra. El periodismo boliviano a través de sus protagonistas. Producciones CIMA.

Raiter, A. (2003). Lenguaje y sentido común. Las bases para la formación del discurso dominante. Biblos.

Rubilar, M. (2015). Prensa e imaginario nacional: La misión social de los actores subalternos regionales durante la Guerra del Pacífico. Diálogo Andino, 48, 41-53.

Salazar, M. (1986). Publicidad Institucional. El Protagonismo en el Anuncio [Tesis de Bachiller en Ciencias de la Información, Universidad de Piura].

Santa Cruz, V. (1962). El periodismo boliviano. En G. Mendoza, V. Santa Cruz y R. García (Eds.), Contribución a la historia del periodismo en Bolivia (pp. 47-63). Universidad de San Francisco Xavier.

Soruco, G. y Pinto, J. (2009). The Mass Media in Bolivia. En A. Albarran (Ed.), The Handbook of Spanish Language Media (pp. 88-102). Routledge.

Soto, J. y Chávez, P. (2021). La opinión cuasi-pública en los periódicos estadounidenses sobre Chile, Perú y Bolivia durante la fase final de las conferencias de Washington (1922). Investigaciones Históricas, 41, 901-932.

Starr, P. (2011). Goodbye to the Age of Newspapers (Hello to a New Era of Corruption). En R. McChesney y V. Pickard (Eds.), Will the Last Reporter Please Turn Out the Lights. The Collapse of Journalism and What Can Be Done to Fix It (pp. 238-248). The New York Press.

Tarcus, H. (2020). Las revistas culturales latinoamericanas. Giro material, tramas intelectuales y redes revisteriles. Tren en Movimiento Ediciones.

Thompson, J. (1998). Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. Paidós.

Torres, Á. (2011). Contexto histórico del periodismo boliviano. Asociación de Periodistas de La Paz.

Torrico, G. y Kolkichuima, C. (2004). La imprenta y el periodismo en Bolivia. Fondo Editorial de los Diputados.

Vargas, G. (1944). Libertad de pensamiento y la prensa. Imprenta Universitaria.

Vicuña, B. (1880). Historia de la campaña de Tarapacá, tomo I. Rafael Jover Editor.

[*]El primer autor agradece a ANID/FONDECYT Postdoctorado 74220019 por la beca concedida para estudiar en la Freie Universität Berlin.