ISSN electrónico: 1885-5210

DOI: https://doi.org/10.14201/rmc.33088

FRÁGILES REPRESENTACIONES DE LA DISCAPACIDAD

Fragile Representations of Disability

Matías KATZ

Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. Universidad Nacional de San Martín (Argentina).

Autor para correspondencia: Matías Katz

Correo electrónico: matias.katz@hotmail.com.ar

Recibido: 3 de septiembre de 2023

Aceptado: 3 de julio de 2024

Resumen

Frágiles es una película que muestra diferentes aspectos de la osteogénesis imperfecta y se han publicado artículos que ponderan su idoneidad para ser utilizada como material didáctico para la comprensión de esta patología. Se busca analizar qué representaciones de la discapacidad se observan en la película para pensar si contribuye a la inclusión de las personas en situación de discapacidad, o en cambio, refuerza su exclusión.

Palabras clave: representaciones; discapacidad; cine.

Abstract

Fragile is a film that shows different aspects of imperfect osteogenesis. Some articles have been published that ponder its suitability to be used as didactic material for the understanding of that pathology. Here we analyze what representations of disability are observed in the film to think about whether it contributes to the inclusion of persons with disabilities, or instead, reinforces their exclusion.

Keywords: representations; disability; cinema.

Introducción

La historia que relata la película Frágiles se desarrolla en un hospital de niños que está a punto de cerrar sus puertas. En el segundo piso habita Charlotte, una antigua enfermera del hospital. En el pasado, cuidaba a Mandy que era una niña internada con osteogénesis imperfecta. La niña había comenzado a mejorar, pero como Charlotte no quería que se la llevaran le generó fracturas. Cuando la descubrieron asfixió a la niña, se colocó sus prótesis y se suicidó arrojándose por el hueco del ascensor. En el transcurso de la película la enfermera Amy protege a los niños de la presencia de Charlotte que continúa en el hospital, después de haber fallecido, perpetrando diversos ataques con el objetivo de que los niños no sean evacuados y, de ese modo, permanecer cerca de ellos.

Se han publicado artículos que analizan cómo se visualizan en la película diferentes aspectos de la osteogénesis imperfecta (sus signos y síntomas, tipos, diagnóstico y tratamientos) señalando ventajas y limitaciones para su utilización con fines didácticos como un modo de comprender esa patología1,2.

El presente artículo, por su parte, busca realizar un aporte analizando qué representaciones de la discapacidad pueden observarse en Frágiles, en relación con el personaje de Charlotte, para valorar si contribuyen a la inclusión de las personas en situación de discapacidad, o en cambio, refuerzan su exclusión. Para realizar este análisis nos ubicamos dentro de la perspectiva del modelo social según la cual lo que determina la existencia de una discapacidad no son las características de las personas, como la incapacidad de movilizarse en bipedestación o la ceguera, sino que es el entorno físico, social y actitudinal el que limita o facilita su participación.

Ficha técnica

Título original: Frágiles.

País: España y Gran Bretaña.

Año: 2005.

Dirección: Jaume Balagueró.

Guion: Jaume Balagueró, Jordi Galcerán.

Música: Roque Baños.

Fotografía: Xavi Giménez.

Montaje: Jaume Martí i Farrés.

Intérpretes: Calista Flokhart (Amy), Richard Roxburgh (Robert), Elena Anaya (Helen), Gemma Jones (Mrs. Folder), Yasmin Murphy (Maggie), colin McFarlane (Roy), Susie Trayling (Susan), Karmeta Cervera (Charlotte), Ivana Baquero (Mandy).

Color: color.

Duración: 101 minutos.

Género: Terror-Misterio-Suspense.

Idioma original: inglés.

Productora: Castelao Productions, Just Films y Future Film.

Sinopsis: En su nuevo trabajo en un hospital infantil en mal estado, una enfermera intenta desesperadamente mantener a sus pacientes a salvo de una plaga de ataques extraños e incoherentes.

Enlace: https://www.imdb.com/title/tt0422272/?ref_=fn_al_tt_1

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=c4170ZIdG_I

Charlotte: la construcción del personaje con discapacidad como otredad

Martin Norden ha investigado las representaciones de la discapacidad en el cine comercial norteamericano del siglo XX. De su trabajo, podemos rescatar dos elementos útiles para llevar a cabo nuestro análisis. Por un lado, el hecho de que en las películas estudiadas por él se define a los personajes con discapacidad en términos de aquello que los diferencia de los otros, por ejemplo, «mediante la explotación de su apariencia»3 y, por el otro, «la utilización típica de la discapacidad por parte de los realizadores para sugerir algún elemento del carácter de una persona…»3. La maldad, según el autor, es asociada en películas «con la minusvalía poniendo un énfasis injustificado en los artilugios protésicos de las personas»3. Por ejemplo, la versión cinematográfica de Peter Pan (1924) de Herbert Benon incluye entre sus personajes a Garfio. Él es un pirata que tiene una prótesis de miembro superior (un garfio), la cual se usa para definir la identidad del personaje que encarna la maldad en la película de dos maneras. En primer lugar, su nombre es su prótesis. En segundo lugar, en una escena en la que el pirata quiere envenenar a Peter Pan, el garfio es lo primero y lo último que se observa en pantalla. Otro ejemplo es el de los personajes jorobados. Según Norden «en la tradición de los villanos jorobados del cine mudo, su cuerpo torcido es el símbolo de una mente retorcida»3.

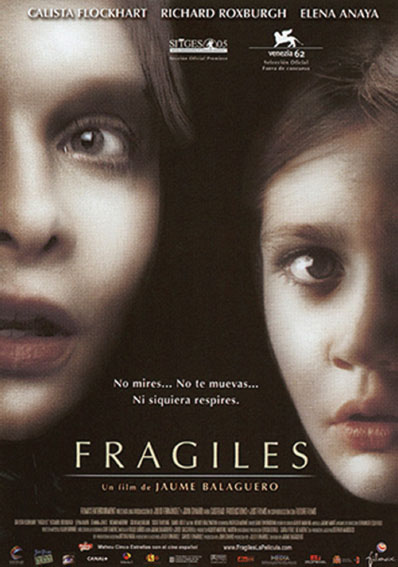

Cartel español

En Frágiles, desarrollando el proceso paulatino a través del cual los espectadores van conociendo a Charlotte mediante sus apariciones, aspecto, acciones y diálogos entre otros personajes acerca de ella, podemos observar lo mencionado. Si bien al final de la película la enfermera Amy y el médico Robert se dan cuenta de que Charlotte era una antigua enfermera del hospital, durante la mayor parte del tiempo los personajes creen que ella es, en realidad, Mandy: la niña con osteogenesis imperfecta.

Lo primero que sabemos, a través de un dialogo entre una niña internada llamada Maggie y la enfermera Susan, es que hay una presencia femenina que habita el hospital y genera temor. Inmediatamente después de esa conversación se le quiebran los huesos a un niño mientras duerme y los trabajadores del hospital no le encuentran explicación. Después de ese suceso Susan abandona el hospital y es reemplazada en su puesto por Amy.

El primer día Amy conoce a los niños, incluyendo a Maggie. A través de un intercambio entre ellas nos enteramos de que la presencia se llama Charlotte y habita el segundo piso del hospital que se encuentra abandonado. A su vez, es descrita por Maggie como una niña «diferente», «mecánica» (esta denominación es utilizada reiteradamente por distintos personajes para referirse a Charlotte a lo largo de la película).

En una escena posterior Amy camina por un pasillo del primer piso del hospital y, de pronto, algo se mueve dentro de la sala de juegos. Mientras Amy ingresa en la sala, en paralelo, Maggie tiene miedo en la habitación de los niños, siente que algo va a suceder. Amy encuentra cubos con letras (utilizados por Charlotte para comunicarse con los vivos) en el suelo formando la palabra «MIOS» e inmediatamente escuchan ruidos y un grito en el segundo piso a la vez que se quiebra un vaso de vidrio que estaba en la habitación de los niños. Según Maggie, había sido Charlotte porque estaba enojada.

Al día siguiente van a buscar en helicóptero al niño que se había fracturado durmiendo. Amy lo lleva en silla de ruedas y tiene que bajar en ascensor, pero en lugar de dirigirse a la planta baja sube al segundo piso. Según el niño, se trataba de Charlotte que quería lastimarlo. Cuando finalmente ingresa el niño al helicóptero y este se va, se rompe una ventana del hospital. Estas escenas son ejemplo de algo presente en toda la película: la insistencia en objetos, partes del edificio y huesos que se quiebran. Esta reiteración implica poner el foco en el rasgo principal de la osteogénesis imperfecta que es una enfermedad que «se caracteriza por una fragilidad ósea con elevado riesgo de fractura ante traumatismos mínimos»4.

En otra escena de la película Amy busca respuestas a través de dos médiums que le explican que en el hospital hay algo del mundo de los muertos que se mantiene cerca de lo que amaba y, por ello, se encuentra en el mundo de los vivos. Más tarde, un trabajador del hospital llamado Roy es asesinado por Charlotte y la vemos aparecer por primera vez, pero solamente nos muestran sus prótesis de miembro inferior y sus piernas sangrando (Fotos 1 y 2).

Foto 1. Prótesis de miembro inferior de Charlotte en su primera aparición en pantalla

Foto 2. Prótesis y piernas de Charlotte en su primera aparición

Después de la muerte de Roy, Amy va a al segundo piso del hospital, en busca de Charlotte, y recorre el pasillo hasta que llega a una habitación en desuso que contiene, entre otras cosas, una silla de ruedas (Foto 3) y una cajita musical con una bailarina sin una pierna (Foto 4).

Foto 3. Silla de ruedas que se halla en la habitación de Charlotte

Foto 4. Cajita de música vista por Amy en la habitación de Charlotte

A su vez, en la habitación encuentra un rollo de película y una foto de una niña en silla de ruedas, con las prótesis que vimos en la escena del asesinato de Roy, junto a su enfermera en cuyo reverso dice «Charlotte y Mandy 1959» (Fotos 5 y 6).

Foto 5. Foto de Charlotte y Mandy

Foto 6. Ampliación de la fotografía de Charlotte y Mandy

Por último, cuando Amy sale de la habitación para volver al primer piso vemos el cuerpo completo de Charlotte lleno de prótesis. Después, Amy se dirige rápidamente al primer piso, le lleva la foto al médico Robert, le comenta que se trata de la presencia de la que hablan los niños y miran la filmación encontrada. En la misma ven operaciones que le hicieron a Mandy para colocarle prótesis y Robert le explica a Amy que es «osteogénesis imperfecta…enfermedad del hueso quebradizo». A su vez, ven imágenes en las que la niña se manifiesta de manera violenta y el médico le dice a Amy que «las rabietas son muy comunes en estos casos, el dolor se vuelve ira» a lo que la enfermera responde: «quiere que todos sufran igual que ella, por eso rompe cosas, está llena de rabia». Inmediatamente, se empieza a quebrar el techo y entonces deciden poner en marcha la evacuación final del lugar.

En síntesis, como podemos observar a lo largo de la revisión de cómo los espectadores conocen a Charlotte, ella es definida continuamente por su diferencia de tres formas: por la manera en que el resto de los personajes la denominan, por cómo es elaborada y mostrada su apariencia y por medio de las acciones que lleva a cabo. A través del dialogo otros personajes la nombran como «diferente» o «mecánica» por utilizar prótesis y silla de ruedas. A su vez, su imagen contribuye a ello con la insistencia en mostrar esos elementos como parte fundamental de su identidad. Además, su forma de atacar quebrando huesos u objetos y la muñeca sin una pierna presente en su habitación simbolizan el síntoma característico de la osteogénesis imperfecta.

Todo esto implica asociar en la construcción de su identidad dos elementos: una característica física entendida como «anormalidad» corporal en relación con el resto de los personajes y la maldad. Las piernas con prótesis mostradas después del asesinato funcionan a la manera de la espalda torcida de los jorobados, que como hemos mencionado se utiliza en las películas como sinónimo de una mente malvada. En este caso, las prótesis ocupan el rol de la joroba. El dialogo entre personajes, por su parte, refuerza dicha asociación. Hacia el final de la película la enfermera y el médico presentan la ira como algo común en alguien que posee osteogénesis imperfecta y establecen la misma como causa de un deseo de venganza.

La construcción del personaje como otredad tal como la hemos descripto, y la asociación entre discapacidad y maldad, tienen su anclaje en el hecho de que la discapacidad es estigmatizada socialmente, es «un motivo sutil de evaluación negativa de la persona»5. Según Le Bretón, en las interacciones sociales el cuerpo «debe pasar desapercibido, reabsorberse en los códigos y cada actor debe poder encontrar en el otro, como en un espejo, sus propias actitudes y una imagen que no lo sorprenda ni lo asuste»5. Lo que sucede es que «el hombre tributario de una discapacidad que salta demasiado a la vista rompe la regulación fluida de la comunicación»5. Según cuánto se aleje de lo establecido como «normalidad» corporal, «cuanto más visible y sorprendente es la discapacidad (un cuerpo deforme, parapléjico, una cara desfigurada, por ejemplo), más provoca socialmente una atención indiscreta que va del horror al asombro»5. Según Le Bretón, ante la mirada de una persona portadora de un cuerpo definido en su contexto como «normal» la irrupción de otro cuerpo con una característica visible considerada «deficitaria» provoca molestia, angustia, cuestiona su identidad «al recordar la fragilidad de la condición humana, la precariedad inherente a toda vida»5. De ese modo «el hombre que sufre una discapacidad visible no puede salir fuera de su casa sin provocar la mirada de todos» 5 y esa mirada que recibe al entrar en contacto con otros «es una violencia tanto más sutil cuanto que se ignora a sí misma en cuanto tal y se renueva con cada transeúnte que pasa»5. Desde esa mirada social estigmatizante es que se establece una analogía entre maldad y discapacidad y se reproduce, en la creación del personaje de Charlotte, la distinción entre cuerpos «normales» y «anormales» que opera socialmente.

Otro modo en que Charlotte es construida como otredad es a través de la separación de espacios. Ella habita el segundo piso abandonado del hospital mientras la vida del hospital transcurre en el primer piso. Es decir, esta separación es una metáfora de la exclusión social real que sufren las personas en situación de discapacidad en espacios segregados como, por ejemplo, escuelas especiales o talleres protegidos6.

Conceptos y representaciones de la discapacidad en Frágiles

Frágiles sostiene representaciones de la discapacidad que están muy alejadas de la mirada social que hemos planteado en la introducción y se vinculan a lo que Sempertegui llama «saber convencional de la discapacidad» en el que incluye dos concepciones que detallaremos a continuación. Lo convencional refiere a conocimientos, opiniones, valores, creencias acerca de la discapacidad naturalizados, aceptados socialmente sin ser cuestionados.

La primera perspectiva que el autor menciona es la emotiva:

Compuesta por definiciones románticas de sentido común, basadas en la sensibilidad, en los sentimientos de compasión y lástima hacia aquellas personas que se supone padecen una desgracia biológica inherente. Es decir, esta población parece constituir un conjunto homogéneo de víctimas inocentes de mecanismos biológicos, su condición es concebida como dolorosa y vergonzante en sí misma, una desgracia, una tragedia personal que pareciera condenarlos al infortunio6.

Esto puede observarse en la escena, desarrollada en el apartado anterior, en la que el médico y la enfermera miran la filmación. Allí se asocia discapacidad a padecimiento y desgracia.

La insistencia desmesurada en mostrar las prótesis, la silla de ruedas y el síntoma característico de la osteogénesis imperfecta como parte constitutiva de la identidad del personaje y la forma en que Charlotte es nombrada pueden ser comprendidas desde la segunda perspectiva que analiza el autor que es la medicalizada, la cual está,

Conformada por definiciones que se cimientan en principios de explicación biológicos que conciben el fenómeno como sinónimo de anomalía personal. Es decir, se le atribuye una mono-causalidad biológica situada en lo que el saber médico denomina anomalía, déficit, defecto ya sea físico, psíquico o sensorial6.

Concebir la discapacidad en términos de «anomalía personal» implica pensar que la causa de la misma está en la «deficiencia», que posee un individuo, entendida como una «anomalía patológica que impide a la persona realizar actividades que se consideran normales»7 en lugar de pensar que lo que produce la discapacidad es una sociedad organizada para los «normales» que excluye a los que no lo son. En síntesis, desde este punto de vista «la persona con discapacidad es un ser humano que se considera desviado de una supuesta norma estándar, y por dicha razón (sus desviaciones) se encuentra limitada o impedida de participar plenamente en la vida social»7. Esta perspectiva puede observarse en cómo es denominada Charlotte. Es decir, «diferente» y «mecánica». Esto puede ser clarificado, por un lado, analizando distintas conceptualizaciones de discapacidad y, por el otro, distinguiendo el significado de diferencias y diferente.

En primer lugar, se ha mencionado que desde la perspectiva del modelo social las características de la persona no determinan la discapacidad, sino que es el contexto físico, social y actitudinal el que facilita o actúa como barrera para la participación de las personas. Sempertegui utiliza para referirse a esto el concepto de persona en situación de discapacidad, entendiéndolo «como una situación construida social y culturalmente, una creación humana que todos los actores sociales producimos día a día a partir de actitudes, decisiones, acciones y omisiones fundadas en la naturalización de patrones de normalidad»6. El concepto de persona con discapacidad, por su parte, refiere a aquel ser humano que tenga «deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»8. Si bien esa definición incluye el componente social como productor de la discapacidad, al mantener la noción de déficit continúa entendiéndola como «anomalía personal». Hay que tener en cuenta que lo que abarca la idea de déficit también es una construcción social y las características personales pueden ser consideradas o no déficits o anormalidades en diferentes culturas9. Por último, debemos considerar el concepto de discapacitado. Si bien en los orígenes del modelo social se lo utilizaba para explicitar que es la sociedad la que discapacita a determinadas personas10, actualmente tiene otra acepción. Hoy en día es expresión de un «lenguaje discriminatorio y estigmatizante que pone el énfasis en la discapacidad por delante de la condición de persona»11 a diferencia de persona con discapacidad que toma la segunda sólo como un aspecto más de la primera.

En segundo lugar, pensar en diferencias deja de lado cualquier juicio de valor. Las mismas son las que, según Skliar, se pueden observar entre sujetos:

si hablamos de las diferencias de cuerpo, todos los cuerpos forman parte de ella; si hablamos de las diferencias de aprendizaje, todos los modos de aprender caben en ella; si hablamos de las diferencias de lenguaje, todos los modos de producción y comprensión están allí12.

En cambio, que alguien sea identificado como diferente implica la adjudicación de una supuesta «anormalidad» a la persona.

El hecho de que algunas identidades o marcas de identidades sean consideradas diferentes, nos sugiere que se ha producido un cierto tipo de diferencialismo, es decir, que esas marcas se consideran como negativas y están en oposición con la idea de lo normal, de la normalidad12.

En este caso la diferencia no se establece entre dos personas, sino que aparece como la naturaleza de un sujeto en particular.

Como se puede deducir, los términos utilizados por los personajes para referirse a Charlotte son análogos al de discapacitado, que implica asumir una característica de la persona como su esencia, como su identidad total. Si retomamos la descripción que hemos hecho de la perspectiva medicalizada observamos que dichos términos implican pensar la discapacidad como una «anomalía personal», ubicando su causa en estructuras y funciones corporales consideradas «deficitarias» en relación con un cuerpo ideal. Al nombrar a Charlotte con los adjetivos mencionados no se están abordando las diferencias como una particularidad propia de la humanidad. Lo que se hace es estigmatizar a dicho personaje (y a las personas que en la vida real por fuera de las pantallas utilizan ortesis, prótesis o silla de ruedas) y colocarlo en el campo de la «anormalidad» reproduciendo el patrón social de «normalidad» corporal.

La forma en que es presentada la apariencia de Charlotte, según el proceso que hemos descrito, poniendo énfasis en aquello que físicamente la diferencia del resto de los personajes apoya lo mencionado. Acompaña de manera gráfica el modo en que ella es nombrada, reforzando la concepción de discapacidad como «anomalía personal». De ese modo, no solo estigmatiza a dichas personas, sino que también oculta el rol de la sociedad en la inclusión o exclusión de las mismas. Ya hemos mencionado que la primera vez que vemos a Charlotte en pantalla solo nos muestran sus prótesis. Su rostro lo conocemos hacia el final de la película. Según Le Bretón «entre todas las zonas del cuerpo humano, en la cara se condensan los valores más altos. En ella se cristaliza el sentimiento de identidad, se establece el reconocimiento del otro…»5. Es decir, insistir en sus prótesis, en aquello que la diferencia, antes que en su cara da cuenta del énfasis que la película pone en la «anomalía», antes que en la persona.

Conclusión

A lo largo del articulo buscamos pensar si las representaciones de la discapacidad que se observan en la película Frágiles cuestionan la normatividad corporal en favor de la inclusión de las personas en situación de discapacidad dando cuenta de la producción social de la misma o, en cambio, refuerzan dicha norma y, por ende, la exclusión de esas personas.

Como puede observarse, Charlotte es construida como otredad a través de la forma en que es caracterizada por el resto de los personajes, por cómo es mostrada su apariencia física y por medio de la diferenciación de espacios entre los personajes «normales» y ella. Esta construcción, que a su vez asocia a la discapacidad con la maldad, no es otra cosa que la reproducción del estigma que socialmente pesa sobre aquellos cuyos cuerpos se alejan de la norma.

Las concepciones de discapacidad que subyacen a la película se relacionan con las perspectivas emotiva y medicalizada que describe Sempertegui como un saber convencional de la temática. Por un lado, acorde a la primera perspectiva, Frágiles presenta la discapacidad como una «tragedia personal». Por el otro, se tiñe también de la segunda perspectiva que comprende la discapacidad como un rasgo biológico y, por ende, como una «anomalía personal». Es decir, le atribuye la causa de la misma a la persona con determinada característica considerada «deficitaria» y no al hecho de que la sociedad en su conjunto es la que facilita o limita la participación de todos sus integrantes.

En síntesis, retomando la pregunta inicial podemos considerar que la película Frágiles vehiculiza representaciones de la discapacidad que refuerzan la normatividad corporal y reproducen la exclusión social de las personas en situación de discapacidad.

Referencias

1. Coronel Hidalgo J, Torres-Galarza A, Quitama-Guaman G, Vásquez-Villavicencio NE, Bailón-Moscoso N. Osteogénesis Imperfecta: entre la ficción y la realidad. Rev. Med. Cine. 2023; 19(2): 123-133.

2. Ruiz Rosendo L. Frágiles (2005): un caso de osteogénesis imperfecta. Rev. Med. Cine. 2006; 2(2): 51-55.

3. Norden MF. El cine del aislamiento. Madrid: Fundación ONCE; 1998.

4. Rozman C, Cardellach F. Medicina Interna. 19ª Ed. Barcelona: ELSEVIER; 2020.

5. Le Breton D. La sociología del cuerpo. Buenos Aires: Nueva Visión; 2002.

6. Sempertegui MM. El saber convencional sobre la discapacidad y sus implicancias en las prácticas. En Almeida ME, Angelino MA. Debates y perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina. Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos; 2012. p. 133-145.

7. Palacios A. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: Ediciones Cinca; 2008.

8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva York, 13 Dic 2006. Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2515, p.3.

9. Benedict R. Anthropology and the Abnormal. J. Gen. Psychol. 1934; 10: 59-82.

10. Ferrante C. El modelo social y las deudas del cuerpo. YouTube. 5 de septiembre de 2021.

11. Observatorio de la discriminación en radio y televisión. Monitoreo de las Discapacidades en la TV. Buenos Aires: Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y Consejo Nacional de las Mujeres; 2014. http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/uploads/2015/09/Monitoreo-PDF1.pdf

12. Skliar, C. ¿Incluir las diferencias? Sobre un problema mal planteado y una realidad insoportable. Orientación y Sociedad. 2008; 8: 1-17.