ISSN electrónico: 1885-5210

DOI: https://doi.org/10.14201/rmc.32002

JARDINES DE LA MENTE. ANÁLISIS TEXTUAL Y SINTOMATOLOGÍA SOCIAL EN BIENVENIDO MR. CHANCE DE HAL ASHBY

Gardens of the Mind. Textual Analysis and Social Symptomatology in Hal Ashby's Being There

Ignacio GASTAKA EGUSKIZA

Universidad del País Vasco. Leioa, Bizkaia (España).

Autor para correspondencia: Ignacio Gastaka Eguskiza

Correo electrónico: ignacio.gastaca@ehu.eus / ina.gastaka.eguskiza@gmail.com

Recibido: 12 de marzo de 2024

Aceptado: 24 de septiembre de 2024

Resumen

El estudio consiste en un análisis fílmico estructuralista de la obra Bienvenido Mr. Chance (1970) de Hal Ashby, adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Jerzy N. Kosinski, que narra los avatares que esculpen el acontecer diario de una persona con discapacidad intelectual, y que logra, no obstante, alcanzar la cima de los poderes ejecutivos y económicos de Estados Unidos. La cinta critica en clave poética los estamentos de la sociedad contemporánea: contra el sueño americano, por un lado, y los medios de comunicación, por otro. Todo un repertorio de objetivaciones cinematográficas y figuras retóricas subordinadas a la magia que nos faculta el séptimo arte. El texto visual que aquí nos convoca es la suma de tres autores muy dispares: el literato Jerzy N. Kosinski, el cineasta Hal Ashby y el artista René Magritte. Nos adentraremos en los nexos que anudan la idea a la materia fílmica para explicar qué dice esta obra, cómo lo dice y, con ello, explicar también el retrato (satírico) que se hace de una condición del desarrollo que implica limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas de una persona.

Palabras clave: Being There; análisis fílmico; discapacidad intelectual; sociedad occidental.

Abstract

The study consists of a structuralist film analysis of the work Welcome Mr. Chance (1970) by Hal Ashby, a film adaptation of the novel of the same name written by Jerzy N. Kosinski, which narrates the vicissitudes that sculpt the daily events of a person with intellectual disabilities, and which nevertheless manages to reach the top of the executive and economic powers of the United States. The film criticizes the ranks of contemporary society in a poetic key: against the American dream, on the one hand, and the media, on the other. A whole repertoire of cinematographic objectifications and rhetorical figures subordinated to the magic that the seventh art empowers us with. The visual text that summons us here is the sum of three very different authors: the writer Jerzy N. Kosinski, the filmmaker Hal Ashby and the artist René Magritte. We will delve into the links that tie the idea to the film material to explain what this work says, how it says it and, with this, also explain the (satirical) portrait that is made of a developmental condition that implies limitations in intellectual functioning. and on a person's adaptive abilities.

Keywords: Being There; film analysis; intellectual disability; western society.

Ficha técnica

Título: Bienvenido Mr. Chance.

Título original: Being There.

País: Estados Unidos.

Año: 1979.

Dirección: Hal Ashby.

Guión: Jerzy Kosinski y Robert C. Jones. Basado en la novela homónima de Jerzy Kosinski.

Música: John Mandel.

Fotografía: Caleb Deschanel.

Intérpretes: Peter Sellers (Chance), Shirley MacLaine (Eve Rand), Melvyn Douglas (Benjamin Rand), Jack Warden (Presidente EEUU), Richard Basehart (Vladimir Skrapinov), Richard Dysart (Dr. Robert Allenby), Ruth Attaway (Louise).

Color: color.

Duración: 130 minutos.

Género: Comedia. Sátira. Drama.

Idioma original: inglés.

Productora: Orion Pictures.

Sinopsis: Chance es un hombre peculiar. Su vida se reduce a cuidar el jardín de la mansión de un hombre adinerado y a ver la televisión el resto del día. Pero, cuando el dueño de la casa muere y Chance es despedido, no está preparado para hacer frente al mundo exterior. Tiene, sin embargo, la suerte de conocer a Eve, una buena mujer que lo acoge en su casa. Lo paradójico es que, poco a poco, este hombre analfabeto, pero extremadamente cortés conseguirá engañar a muchos haciéndoles creer que es un gran político (FilmAffinity).

Enlaces:

https://www.imdb.com/title/tt0078841/

https://www.filmaffinity.com/es/film953252.html

Trailer Original:

https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=953252

Introducción

El presente estudio consiste en un análisis fílmico de raigambre estructuralista de la obra Bienvenido Mr. Chance/Being There (1970) de Hal Ashby, adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Jerzy N. Kosinski en la que se narran los avatares que esculpen el acontecer diario de una persona con discapacidad intelectual, analfabeta y socialmente disfuncional. El protagonista, Chance Gardiner, a pesar de todo, logra alcanzar la cima de los poderes ejecutivos y económicos del país –entre otras cosas, será consejero del presidente de los EE. UU.–.

Siendo inevitable vincularla como antecesora de Forrest Gump (1994) de Rebert Zemeckis, señalaremos que entre ambas existe una gran diferencia respecto al tratamiento temático que realizan de dos personajes figurativamente equiparables, pues ambos son hombres entrados en la edad adulta que ascienden a las más altas esferas de la sociedad cuando, en principio, están impedidos intelectualmente para realizar tales hazañas. En la medida en que Forrest Gump realiza una crítica del American Dream en clave irónica y bajo los códigos de la comedia ácida y con el presupuesto de una superproducción hollywoodiense, Bienvenido Mr. Chance opera un lenguaje más sutil, menos explícito, más poético –cercano al cine de autor– y, con todo, más crítico en lo que respecta a la sociedad occidental que trata de reducir y limitar al protagonista.

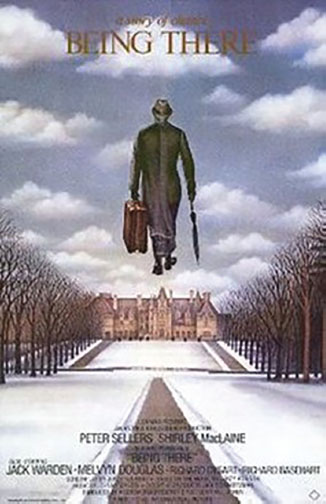

Cartel original

Concretamente, la relación de los medios de comunicación con la ciudadanía vertebrará el cuerpo temático de esta narración. Y, para dichos temas sus correspondientes formas: todo un repertorio de objetivaciones cinematográficas y figuras retóricas subordinadas a la magia que nos faculta la ficción, en general, y el séptimo arte, en particular. Porque el texto visual que nos convoca es el resultado de la suma de tres autores muy dispares que la casualidad ha decidido asociar para ofrecer al público una pieza de gran interés ético y estético: de una parte, el literato, Jerzy N. Kosinski; de otra, el cineasta Hal Ashby; y, por último, el artista René Magritte.

Las inquietudes temáticas y estilos narrativos –cada uno en su propia disciplina– de esta triada de autores han decidido alinearse para abordar un(os) tema(s) que, si bien en el estreno de la película ya eran determinantes para la sociedad de su tiempo, afectan del mismo modo y tal vez en mayor grado a la vida (y la salud) de nuestros días.

Además, trataremos de dar una respuesta (que no la respuesta) a una cuestión que ha inquietado tanto a críticos como a académicos desde el estreno de la cinta; en concreto, el significado de la última secuencia en la que podemos observar a Mr. Chance caminando sobre el agua de un lago perteneciente a los jardines de una gran mansión de Washington. Y si bien es cierto que la nuestra no será una resolución última y definitiva, sí que ofreceremos una propuesta metodológicamente argumentada y consistente. Concretamente, nos acercaremos a este texto visual de la perspectiva que ofrece la exégesis textual de corte estructuralista, comúnmente conocido como análisis fílmico.

«A todo principio temático le corresponde un principio formal»1, nos adentraremos en esos nexos que anudan idea con materia fílmica para explicar «qué dice esta cinta, cómo lo dice»2 y, con ello, explicar también el retrato (satírico) que se hace de una condición del desarrollo que implica limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas de una persona. Bienvenido Mr. Chance no ha sido estudiada desde este prisma, hasta el momento, y mucho tiene que decir sobre el tiempo que nos ha tocado vivir y sobre el trato que reciben las personas con discapacidades cognitivas (nada frecuentes en las grandes y/o pequeñas pantallas hoy en día).

Praxis Analítica

Bienvenido Mr. Chance supone la séptima película de Hal Ashby (de un total de 13). Aclamado director del Nuevo Hollywood entre los años 1970-80, su obra ha sido asociada a los temas que trató la contracultura; una mirada un tanto escéptica a los pilares ideológicos y morales de los Estados Unidos. La película que aquí nos convoca rima perfectamente con esa perspectiva intelectual, pues realiza una sátira nada inocente del mundo que Chance Gardiner comienza a conocer tras pasar toda una vida encerrado en una casa (y su jardín).

Aun así, y encajando con las particularidades artísticas de Ashby, la película obtuvo sendos galardones y reconocimiento. En la 52.ª edición de los Premios Oscar de 1980, Peter Sellers recibió una nominación por su destacado papel como mejor actor principal, mientras que Melvyn Douglas alcanzó el galardón de mejor actor de reparto.

Durante los 37.º Globos de Oro, también tuvo una destacada presencia: fue nominada como mejor película en la categoría de Comedia o Musical, y Ashby como mejor dirección. Peter Sellers, una vez más, fue galardonado, esta vez como mejor actor principal en Comedia o Musical, mientras que Shirley MacLaine fue nominada como mejor actriz principal en la misma categoría. Melvyn Douglas repitió su éxito obteniendo el premio al mejor actor de reparto, y Jerzy Kosinski fue nominado por su trabajo en el guion.

Los BAFTA de 1981 no se quedaron atrás, con nominaciones en categorías clave como mejor película, mejor actor para Sellers y mejor actriz para MacLaine. Kosinski se alzó con el premio a mejor guion, reafirmando el poder narrativo de la película. Así como en los premios del Sindicato de Guionistas (WGA) de 1980, Kosinski fue honrado con el premio a mejor guion adaptado de comedia, consolidando aún más el reconocimiento de su talento y la calidad en el ámbito de la escritura cinematográfica.

Sin embargo, la obra no estaría libre de polémicas. En junio de 1982, un artículo publicado en Village Voice y firmado por Geoffrey Stokes y Eliot Fremont-Smith3, acusó directamente a Kosiński de plagio. Aseguraban que gran parte de su trabajo estaba tomado de fuentes polacas, que resultaban inaccesibles a los lectores occidentales. Citaban quesu novela Desde el jardín tenía una gran semejanza con Kariera Nikodema Dyzmy —una conocida novela polaca de 1932 escrita por Tadeusz Dołęga-Mostowicz. También señalaban que Kosiński había escrito El Pájaro Pintado en polaco, y que luego había hecho que se tradujera en secreto al inglés para su publicación4.

Con todo, y más allá del palmarés y/o éxito en taquilla que supuso este filme, es de digno interés académico examinar la plastificación cinematográfica de las inquietudes que trabaja la cinta. Bienvenido Mr. Chance es, ante todo, el despertar de un hombre ante el mundo que lo rodea. Ha vivido toda su vida, desde un prisma semiótico, como un no-vivo. Esto es, un ser dotado de vida, indudablemente, pero incapacitado para vivir: vivo biológicamente, muerto simbólicamente5.

Es más, uno de los primeros encuadres del filme define cinematográficamente al personaje: Charles Gardiner (jardinero en inglés), inicia el día cuidando de las plantas del jardín, mimetizándose con ellas. Tras él apreciamos claramente una televisión desintonizada, a la altura de su cabeza, síntoma figurativo de su falta o ausencia de pensamiento –o bien de su limitación cognitiva– (Foto 1). El enunciado equipara al protagonista con una planta más que como un ser humano. La propia novela de Kosinski lo indica abierta y claramente:

Foto 1. Mr. Chance trabajando en sus plantas

Chance entró en la casa y puso en funcionamiento el aparato de televisión. Él sería como una de las plantas: callado, abierto y feliz cuando brillara el sol, y melancólico y abatido cuando lloviera. Su nombre era Chance porque nació por casualidad. No tenía familia. Aunque su madre había sido muy bonita, había padecido de la misma falta de entendimiento que él; la delicada materia del cerebro, de la que brotaban todos los pensamientos, había quedado dañada para siempre. (…) Debía hacer exactamente lo que le indicaba, en caso contrario sería enviado a un hogar para enfermos mentales (p. 17)6.

Es más, incluso su sistema nervioso es descrito por el escritor polaco haciendo referencia al organismo de una planta, profundizando en el paralelismo entre el protagonista y su carácter floral. Cuando, en un momento dado, el presidente de los Estados Unidos le pregunta sobre qué opina respecto de la economía del país, Kosinski (d)escribe: «Chance se estremeció. Sintió como si le hubieran arrancado de pronto las raíces de su pensamiento de la tierra húmeda y las hubieran lanzado, hechas una maraña, al aire inhóspito» (p. 59). Obviamente, no sabe qué responder.

Y es que, la monotonía ha marcado completamente la mente de este personaje. Ninguna inquietud ha asolado su mente en los –alrededor de– 50 años de su vida. Al igual que una planta, vive impasible al paso del tiempo, ajeno a cualquier tipo de curiosidad inherente a la especie humana. Su vida consiste en paliar las necesidades básicas de supervivencia, como una planta. Su única conexión con el mundo más allá de los límites de su jardín es la televisión, a la que mira e imita sin prestar una atención especialmente profunda. Kosinski señala:

Las plantas eran como las personas: tenían la necesidad de cuidados para vivir, para sobreponerse a las enfermedades, y para morir en paz. Sin embargo, las plantas diferían de la gente. Ninguna puede reflexionar sobre sí misma ni conocerse; no existe ningún espejo que pueda reconocer su rostro; ninguna puede obrar intencionadamente; no le queda sino crecer y su crecimiento carece de sentido, puesto que no puede razonar ni soñar (…) [Chance] si bien nunca había abandonado la casa y su jardín, la vida que transcurría del otro lado del muro no lograba despertar su curiosidad (p. 14).

Chance es el retrato caricaturizado de lo que Kosinski comprendía como «videots» (vídeo + idiota): elaboró esta posición centrándose en los efectos de la televisión en los niños que la ven cinco o seis horas al día7. En una entrevista realizada para David Shon, titulada con el nada confuso título Una nación de videots, declararía que,

El personaje principal de Being There, Chance, no tiene ninguna existencia significativa fuera de lo que experimenta en la televisión. (…) Chance, que no sabe leer ni fantasear, está a merced del tubo [catódico]. No puede imaginarse funcionando en nada más que en las situaciones particulares que le ofrecen los programas de televisión. Por supuesto, Chance es un arquetipo ficticio8.

Podría especularse sobre si el origen de su discapacidad intelectual es congénita o es fruto del contacto extremo con la «caja tonta que ha perjudicado seria y exageradamente sus capacidades cognitivas» (Foto 2). Le cuesta una eternidad comprender su movimiento al ser captado por una cámara situada en un escaparate de una tienda de televisores.

Foto 2. Mr. Chance en su primera salida por la ciudad

Sobre esto, Kosinski indica que,

La imagen en el televisor se parecía a su propia imagen reflejada en un espejo. Aunque Chance no sabía leer ni escribir, se asemejaba más al hombre de la pantalla de lo que diría de él (…) Se sumergió en la pantalla. Como la luz del Sol, el aire puro y la llovizna, El Mundo más allá del jardín penetró en Chance; y Chance, como una imagen de la televisión, hizo irrupción en El Mundo, sostenido por una fuerza que no podía ver ni sabía nombrar (p. 15).

Hoy en día (40 años después de su estreno) parece haberse convertido en la mayor epidemia global del siglo XXI: la adicción a las (cada vez más pequeñas) pantallas y que, además, proyectan un contenido cada vez más superficial, está generando videots a nivel masivo. Pareciera que Kosinski auguraba las consecuencias que una extremada exposición a las pantallas puede generar en la mente; solo hay que cambiar la palabra «televisión» por «Red Social»:

Mientras uno no mirase a las demás personas, éstas no existían. Comenzaban a cobrar existencia, lo mismo que en la televisión, cuando uno fijaba la vista en ellas. Solo entonces quedaban grabadas en la mente, antes de ser reemplazadas por nuevas imágenes. Lo mismo ocurría con él. Al mirarlo, los demás enfocaban su imagen, la ampliaban; no ser visto equivalía a tornarse impreciso hasta desaparecer gradualmente (p. 22).

Como si la cinta de Ashby estuviera diagnosticando un síntoma que vuelve a la ciudadanía en seres superficiales, en plantas individualizadas que no viven en plena naturaleza, como correspondería, sino dominadas y atrapadas en un jardín del que ni siquiera son conscientes. Parece que la cinta preveía desde finales de los años 70 aquello que hoy en día estamos padeciendo en occidente. Una frase, colocada en voz de un personaje anónimo femenino, se erige epítome ideológico de lo que el texto (tanto el literario como su adaptación audiovisual) quiere transmitir. Y es que, según ella «desgraciadamente, en este país [Estados Unidos y/o occidente], cuando soñamos con la realidad, nos despierta la televisión—dijo la mujer—» (p. 111).

Ese despertar adquiere forma fílmica durante el detonante de la acción, lo que empuja a Chance a cruzar el umbral de su mundo y adentrarse en lo desconocido: deberá salir de su querido jardín dado que el adinerado anciano que lo cuidaba fallece sin dejarle nada en herencia. No hay registro que certifique que esa haya sido jamás su residencia –ha sido comprendido y tratado, básicamente, como una planta–.

Sin otro remedio, Gardiner pasea por las calles de Washington, totalmente desubicado temporal y contextualmente9. Al igual que la música que lo acompaña –una versión Funky del Así habló Zaratustra de Richard Strauss traída de la mano de Eumir Deodato– el carácter génico del protagonista surge de una mezcla entre lo viejo y lo nuevo, lo clásico y lo moderno, un pasado congelado en el presente que ineludiblemente le envuelve: viste ropas del señor que lo acogía, a la moda de los años 1950; la calle, antes de clase alta, es ahora un suburbio abandonado del extrarradio; el espacio donde antes vivía la sirvienta del señor que acogía a Chance, ahora lo habitan mendigos y vagabundos; el jardín del hogar –espacio seguro, cuidado, equilibrado, verde y sano– (Foto 3) es sustituido por un exterior peligroso, abandonado, caótico, sucio y tóxico (Foto 4).

Foto 3. Jardín interior de la residencia de Mr. Chance

Foto 4. Calle exterior de la casa de Mr. Chance

En su periplo por las calles cruzará unas incoherentes palabras con una pandilla callejera que lo amenaza a punta de navaja, pedirá a una señora que ha realizado la compra que le dé algo de comer y dará orden a un agente de policía de que un arbusto de la calle precisa atención urgente. Esto es, toda una serie de interacciones sociales absurdamente confusas e irracionales. Incluso en su caminar, el enunciado dibuja dos cuadros que sintetizan eidéticamente el carácter completamente surrealista de Chance Gardiner. Al igual que en los lienzos de René Magritte, el protagonista es situado en un escenario en el que no encaja, que choca contra los dictados de la razón, de la lógica e incluso de las leyes naturales; de hecho, el cartel de estreno del filme pareciera diseñado por el artista belga (ver página 2). Ambas imágenes están situadas de forma estratégica al comienzo y final de la narración, respectivamente, a modo de fronteras que delimitan el mundo surrealista recreado en la gran pantalla.

El primer caso se da cuando, tras el prólogo, justamente al final de sus primeros pasos por las calles. El protagonista se dirige en solitario por mitad de una autovía de cuatro carriles por la que circulan automóviles a ambos lados y en ambas direcciones. Obviamente, esa zona de tránsito no corresponde a los peatones, aunque Chance no parece percatarse, pues camina con determinación hacia su destino: el Congreso de los Estados Unidos, situado al fondo, coronando el horizonte. El protagonista no es consciente todavía de su influencia sobre el rumbo que tomará el país en materia económica (Foto 5).

Foto 5. Mr. Chance de camino al Congreso

Y, el segundo texto-visual magrittiano tiene lugar al final de la obra: tras el fallecimiento de Ben Rand, la junta de accionista elige a Gardiner como sucesor del magnate –en claro contraste con el prólogo en el que veíamos al protagonista desalojado de su hogar, sin herencia ni registro de propiedad–. En un momento dado del funeral, en pleno enterramiento, Chance se aleja del grupo y se dirige a solas hacia el lago de la finca en el que está teniendo lugar el funeral. El protagonista observa que un árbol está prácticamente hundido, y tras un breve momento de vacilación, se adentra en el agua para atender sus necesidades. Lo llamativo es que Gardiner se pasea, al igual que hacía durante su primera escapada por la ciudad, por la superficie del agua hasta llegar al árbol. Y por si cupiera alguna duda sobre la profundidad del lago, el protagonista se detiene para clavar su paraguas hasta el fondo, mostrando su poder sobrenatural (Foto 6).

Foto 6. Mr. Chance caminando por la superficie del agua

Con este artificio, el texto logra efectivamente crear el efecto de sentido criticado a lo largo de toda la obra: que el espectador mire atónito todo lo acontecido para culminar con un clímax físicamente incomprensible e imposible para retratarnos, a nosotros mismos, como sujetos «videotizados», víctimas de la burla y el engaño al que se nos ha sometido.

En Mr. Chance, Hal Ashby realiza una sutil pero contundente representación de la discapacidad cognitiva desde una óptica social y cultural. A lo largo de la película, la aparente simplicidad y las limitaciones intelectuales del protagonista son interpretadas de manera errónea como una señal de sabiduría y profundidad por los personajes que lo rodean, revelando tanto su propia necesidad de proyectar significados como las desigualdades en la percepción de las personas con discapacidad. Ashby evita el paternalismo y, en cambio, utiliza la figura de Chance como un espejo que refleja las construcciones sociales y prejuicios inherentes al trato hacia las personas con capacidades diferentes. Este enfoque no solo subraya la falta de una comprensión genuina de la discapacidad, sino que también evidencia cómo las estructuras de poder y privilegio pueden instrumentalizar al individuo para sus propios fines, convirtiendo a Chance en un símbolo más que en una persona. De este modo, la película trasciende el retrato de un individuo para ofrecer una reflexión crítica sobre la relación entre la discapacidad y las narrativas culturales que la rodean.

Referencias

1. Zunzunegui, S. La mirada cercana. Microanálisis fílmico. Santander: Shangrila; 2016.

2. Marzabal. I. Películas para la educación. Aprender a ver cine, aprender viendo cine. Madrid: Editorial Cátedra; 2016.

3. Draper, J. Life is a state of mind in Being There. Medium. Sep 21, 2020.

4. Stokes, G. & Freemont-Smith, E. Jerzy Kosinski’s Tainted Words. June 22, 1982.

5. Zunzunegui, S. Analizar la narración. Introducción a las formas narrativas. Madrid: Biblioteca Nueva; 2013.

6. Kosisnki, J. N. Bienvenido Mr. Chance (Desde el jardín). Barcelona: Editorial Argos Vergara; 1970.

7. Beach, C. The films of Hal Ashby. Detroit, Michigan: Wayne State University Press; 2009.

8. Shon, D and Kosinski, J. “A Nation of Videots”. Television: The Critical View. 2nd Ed. Horace Newcomb, ed. 1979.

9. Poorten, C. (2019). The Filmmaker Becomes His Film: Hal Ashby’s Being There. Literature & Aesthetics, 29(2), 32-43.