Espacios textiles para la apropiación social de la ciencia

Textile experiences for the social appropiation of science

Semati Palmera Rodríguez Ríos

Universidad Veracruzana, México

https://orcid.org/0000-0002-2747-0753semati@live.com

RESUMEN

El objetivo del presente texto es proponer a los espacios de creación textil como puntos para la reflexión y la apropiación social de la ciencia, extrapolando las experiencias de un taller de bordado llevado a cabo con el grupo totonaca Casa/Escuela Mundo del Algodón en la comunidad de El Tajín en Veracruz, México. El proyecto que nos inspira nace de la necesidad de inclusión de sectores rurales y culturalmente diversos en las actividades de comunicación pública de la ciencia, específicamente la arqueología. Desde una perspectiva intercultural y tomando al diálogo de saberes como guía, se llevó a cabo una etnografía colaborativa con el grupo de creación textil. Como resultado se analizan las posibilidades para la apropiación social de la ciencia de un espacio de reflexión desde los saberes locales cotidianos que contribuyen a una conformación y transmisión de conocimientos significativos y pertinentes.

PALABRAS CLAVE

CTS, comunicación intercultural, divulgación arqueológica, arte textil, Totonacapan, región totonaca

ABSTRACT

The aim of this text is to propose textile creation places as points for reflection and social appropiation of sciences, extrapolating the experiences of an embroidery workshop carried out with the totonaca group Casa/Escuela Mundo del Algodón in the community El Tajín in the state of Veracruz, Mexico. The project that inspires us stems from the need to include rural and culturally diverse groups in public communication of science activities, specifically archaelogy. From an intercultural perspective and taking the dialogue of knowledges as a guide, a collaborative ethnography was carried out with the textile creation group. As a result, the possibilities for the social appropriation of science are analysed from a space for reflection based on everyday local knowledges that contributes to the creation and transmission of meaningful and relevant knowledge.

KEYWORDS

STS, intercultural communication, achaelogical outrech, textil art, totonac region

1. Introducción

El presente texto analiza las experiencias de un taller de bordado llevado a cabo como parte del proyecto de investigación “Grupos de creación textil como espacios de comunicación pública para el diálogo de saberes: el caso de la Casa/Escuela Mundo del Algodón en el Totonacapan veracruzano”. Proyecto que busca observar, analizar y documentar las actividades de la Casa en tanto grupo de creación textil con procesos de investigación comunitaria propios, así como producción de prendas textiles, además de diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje y de difusión, enmarcadas todas ellas en un macro-proyecto de regeneración cultural para una región diversa, indígena y predominantemente rural, como el Totonocapan. Lo anterior con la intención de proponer herramientas y estrategias concretas para la inclusión de públicos rurales en acciones de comunicación de las ciencias.

Se parte desde el concepto de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología que, a grandes rasgos, podemos entender como un proceso intencionado en el que se desarrollan diversas actividades y estrategias entre distintos agentes para participar en la producción, consumo, aplicación e integración de los conocimientos, así como valores y actitudes científicas y tecnológicas entre diversos sectores de la sociedad y que, de acuerdo con León Olivé (2011), se logra a través del desarrollo y consolidación de: 1) la educación en ciencia y tecnología, entendiéndose los diferentes niveles del sistema educativo; 2) la conformación y participación en redes sociales de innovación; y 3) la comunicación pública de las ciencias. La postura defiende que para que se dé una apropiación social de la ciencia y la tecnología exitosa, ésta debe aportar en la resolución de problemas cotidianos, lo que implica un proceso con conocimientos y habilidades significativas para las comunidades y personas involucradas; además entiende que los conocimientos científicos y tecnológicos conviven con otros tipos de saberes.

Uno de los propósitos del proyecto es acercarse al estudio de la comunicación y la apropiación de las ciencias en comunidades rurales y culturalmente diversas. Es así que se buscó trabajar con un grupo ya establecido y cercano a alguna zona arqueológica; esto para aprovechar los espacios ya establecidos de acuerdo a la organización comunitaria propia. Es así que se logró la colaboración con el Centro de las Artes Indígenas (CAI), localizado en el municipio de Papantla, Veracruz cercano a la Zona de Monumentos Arqueológicos El Tajín. Específicamente se ha trabajado junto con integrantes de la Casa/Escuela Mundo del Algodón.

Tras los primeros acercamientos con el grupo en una fase de vinculación y diagnóstico resultó evidente la necesidad de explorar y comprender las posibilidades, deseos y necesidades de la comunidad, además de su posicionamiento con respecto a lo que la arqueología y otras disciplinas pueden aportarles. Dado lo anterior, decidimos enfocarnos en recuperar las inquietudes del grupo y conocer sus necesidades con el objetivo de motivar con mayor sensibilidad una apropiación significativa de la arqueología en sus prácticas cotidianas y de acuerdo con sus contextos locales. Para quienes forman parte de esta Casa/Escuela su cotidianidad implica la creación de textiles como parte de una institución, como el CAI, con objetivos concretos constituidos a partir de un contexto regional también muy particular: el Totonacapan veracruzano. De esta manera se emprendió el taller Xtsinat tukay (“El hilo de la araña”), el cual analizaremos en las últimas secciones.

El trabajo desarrollado hasta ahora no nos permitiría hablar de un proyecto de comunicación pública de la arqueología de manera específica que cumpla con todos los requisitos, sin embargo, sí nos posibilita el análisis de un espacio de creación textil como punto de reflexión y discusión que permita el diseño posterior de proyectos de comunicación de la ciencia. Se considera que lo anterior es fundamental para un mejor entendimiento de cómo alentar y configurar espacios de apropiación de las ciencias y la tecnología que resulten relevantes y exitosos en comunidades rurales, en donde, además, puedan resignificarse otros saberes. Este trabajo describe un caso específico que contribuye a visualizar proyectos alternativos, así como el potencial de actividades locales artesanales/artísticas en tanto espacios de reflexión, diálogo de saberes y apropiación social de ciencia y tecnología.

2. El bordado: arte, oficio y cotidianidad

En los últimos años, enfatizándose durante la pandemia por SARS-COV-2, se ha experimentado un resurgimiento, o por lo menos una revalorización, de las llamadas actividades textiles como coser, tejer o bordar, además de un reposicionamiento del arte textil como parte de las artes plásticas. Lo anterior se observa en el incremento de proyectos, exposiciones, círculos de bordado o costura, talleres, presentaciones o cursos al respecto, y que tiene fuerte presencia en las redes sociales, incluso en notas y artículos periodísticos o podcast que se han dedicado al tema. También en el ámbito académico se nota un reposicionamiento de estas actividades a través de diversas investigaciones desde los estudios de género o los feminismos, que retoman el análisis de actividades históricamente atribuidas al hogar y a las mujeres (Pérez-Bustos y Márquez Gutiérrez, 2015; Ágreda Pino, 2020; Cuéllar-Barona et al., 2022; Espejo Ayca y Mora, 2022). Análisis que han intentado recuperar actividades y formas de expresión, de reunión, de comunicación y de generación de conocimientos ampliamente desarrolladas, pero invisibilizadas y rezagadas en la investigación social. La presente investigación se alinea con estas posturas para indagar sobre las posibilidades del bordado como espacios creativos y posibilitantes para el diálogo de saberes, así como para la comunicación de las ciencias.

En opinión de varias autoras (Pérez-Bustos y Márquez, 2015; Ágreda Pino, 2020; Cuéllar-Barona et al., 2022; Loera, 2023) ha existido una tendecia a relacionar algunos campos de la creación textil con lo doméstico, la creatividad y el trabajo de las mujeres, así como con una actividad sin mayor valor. El bordado, como una labor feminizada se ha situado en un lugar marginal (Pérez-Bustos y Márquez, 2015; Ágreda Pino, 2020) y por lo tanto ha sido relegado de los estudios o análisis académicos, además de su valoración social. “Esta asociación entre bordado y domesticidad femenina ha contribuido a fijar la consideración de esta manifestación artística y a cimentar las confusiones y categorizaciones que la rodean” (Loera, 2023, 13), excluyendo posibilidades para su desarrollo.

Sin ir más lejos Freud afirmó que la mujer inventó el arte de tejer y que esta fue, de hecho, su única contribución a la civilización. Sin embargo, han sido las llamadas «labores de aguja», la costura o el bordado, las facetas textiles que se han relacionado más estrechamente con la vida, los espacios o el tiempo de las mujeres y con la propia construcción de la feminidad (Ágreda Pino, 2020, 55).

Si bien hay quienes todavía confinan el bordado al espacio doméstico y con ello a la vida privada, reafirmando así la división y “oposición entre lo masculino y lo femenino”, en donde “corresponde a los hombres el campo de lo público y a las mujeres lo interno, la casa y los diferentes trabajos domésticos” (Ágreda Pino, 2020, 56), ejercicios como los mencionados al inicio del apartado reivindican la labor e intentan mostrarla como una actividad que, si bien puede quedarse en un pasatiempo (y no por ello es menos valiosa), también puede convertirse en un oficio productivo, además de en un performance público o una expresión artística. Además, los círculos y talleres de bordado implican un proceso de pase o “intercambio” de saberes y de desarrollo de creatividad que permiten la convivencia y la discusión de otras esferas diferentes de la vida tanto cotidiana como política, social y cultural.

Aunque la percepción del bordado como actividad doméstica y femenina es general, se distingue según las culturas y estratos socioeconómicos en donde se desarrolla. Por ejemplo, algunos estudios en España o Colombia (Pérez-Bustos y Márquez Gutiérrez, 2015; Ágreda Pino, 2020) muestran cómo las habilidades de bordado en la clase alta, principalmente conformada por mujeres blancas o mestizas son calificadas como virtudes de señora talentosa, que incluso desempeña un arte y que es más fácilmente comerciable; mientras que mujeres de estratos más humildes son confinadas a la labor por necesidad, con lo que desempeñan habilidades más en sentido de obreras o si acaso artesanas y, además, recibiendo una paga menor, en caso de recibir alguna. En los últimos años, los círculos de bordado, el activismo textil o las nuevas propuestas de artistas textiles han intentado irrumpir en lo público con nuevas ideas de lo que es ser mujer y de revindicar muchas de estas tareas manuales, a veces a través de prendas que se alejan de los estereotipos establecidos.

En México puede apreciarse algo parecido y resulta interesante que en numerosas ocasiones quienes reivindican el bordado como arte, lo hacen desde un cierto desdén por la técnica (la puntada perfecta, el orden en el diseño, objetivos estéticos) y adjudicando mayor valor a la innovación conceptual o al sentido de protesta. En cambio los bordados considerados más tradicionales, como el caso de los textiles de pueblos originarios con iconografías y técnicas muy establecidas, se quedan en el nivel de artesanías, principalmente cuando son producidas a gran escala para poder venderse (aquí es importante anotar que aunque una prenda pueda “replicarse” varias veces, nunca podrá equipararse al trabajo en serie industrial: las piezas elaboradas a mano son especialmente únicas).

Aunque todavía las artistas y artesanas de diversos grupos indígenas siguen remando contra corriente del racismo y la consecuente discriminación de su trabajo, además del plagio y la apropiación cultural constante de grandes empresas y la ahora denominada “moda ultra-rápida”; existen algunas comunidades decididas a continuar con su actividad y a defender su postura como creadoras de prendas con significados especiales. “Los bordados tradicionales mexicanos cuentan escenas de la vida cotidiana, ilustran nuestra relación con el mundo vegetal y animal, y plasman las creencias y tradiciones ancestrales de los distintos pueblos” (Loera, 2023: 04). También es cierto que además de representar elementos locales de cada región, muchas de las bordadoras también integran elementos nuevos, de fuera, o consiguen hibridaciones.

Elvira Espejo y Aura Mora (2022), quienes trabajan con grupos de mujeres textileras y de comunidades originarias de Los Andes, ven la recuperación, resignificación y desarrollo de la labor de estos grupos como un esfuerzo por resistir a las imposiciones de la población dominante; idea que podría ser fácilmente aplicable a grupos y comunidades mexicanas como en El Tajín.

Las tejedoras han subvertido, resistido y re-existido a las categorías de una visión colonial del mundo, a través del rescate de sus textiles como un arte vivo... La resistencia de las mujeres del textil ha consistido precisamente en comprender el proceso de subversión, en cuestionar las formas en que se ha teorizado acerca del textil desde el mundo europeo y en hacer un desarrollo propio de la teoría del textil (Espejo Ayca y Mora, 2022, 250).

De aquí la importancia de detenerse a mirar más profundamente a los espacios configurados por artistas textiles, además de retomar el estudio del bordado como una actividad, más allá del análisis iconográfico o simbólico de las prendas ya elaboradas (esto último ampliamente realizado en diversos estudios antropológicos en distintas regiones de México y América Latina).

2.1. Talleres y círculos de bordado como espacios de aprendizaje y diálogo de saberes

Los espacios de creación textil, especialmente en torno al bordado, representan grandes oportunidades para el diálogo de saberes, para la conformación y desarrollo de medios alternativos, no sólo de expresión sino también de comunicación: ya sea como medios creativos o como canales de difusión. Del análisis de proyectos existentes surgió la pregunta de cuáles podrían ser las posibilidades de los grupos de bordado, con todas sus diversidades, para realizar la comunicación de la ciencia y la apropiación de ciencia y tecnología a través del diálogo de distintos saberes, específicamente para la apropiación de una disciplina social como la arqueología en contextos rurales. Así nace el presente proyecto de investigación.

Si bien, el interés de este estudio se ha centrado en la actividad de bordar y en los espacios que se conforman en su entorno a partir de diversos motivos (artísticos, terapéuticos, de activismo, laboral, de socialización o de aprendizaje), generalmente esta labor no se desarrolla de manera exclusiva en los grupos de creación textil. El del grupo de la Casa/Escuela Mundo del Algodón es ejemplo de lo anterior dado que sus integrantes alternan sus actividades según los propósitos deseados; además entre las maestras hay quienes cuentan con mayor experiencia en distintas técnicas de bordado, de tejido (utilizando telar de cintura o gancho) o de confección de prendas particulares.

Tania Pérez-Bustos y Sara Márquez (2015) sostienen que los espacios de reunión para el desarrollo de bordados y tejidos son, además de lugares de acercamiento a otras formas de conocimientos, espacios para la convivencia, la reflexión y la creación de lazos de amistad y solidaridad. Al respecto de la interacción que llevan en la Casa/Escuela, la maestra Cirila García del CAI comenta: “nosotros aquí nos enseñamos, porque nos empezamos aquí a organizar y aquí mismo compartimos, cada quien ya traía su conocimiento [desde antes de la conformación del grupo]” (comunicación personal, 08-06-2022), e igualmente afirma, junto con otras de sus compañeras, que también ha sido un espacio de desahogo y en donde han encontrado apoyo mutuo no sólo para cuestiones laborales, sino también personales [Fotografías 5 y 6].

Espejo Ayca y Mora (2022) consideran a los textiles como “una forma de comunicación visual” que comprenden una manera de escritura y de lectura particulares; su desarrollo, principalmente en comunidades rurales y de pueblos originarios, así como su estudio, constituyen un acto de resistencia ante “una visión colonial del mundo”. Estas autoras incluso consideran que los textiles tradicionales son “un argumento para decir que en las Américas sí había escritura, aunque fuera ‘de manera ágrafa’” (Espejo Ayca y Mora, 2022, 254). En este sentido es que también existe la posibilidad de explorar distintos canales de comunicación a través de la creación textil.

Entre las diferentes formas de producción del conocimiento y construcciones colectivas y frente a los grandes lenguajes del arte, las puntadas silenciosas de los bordados y tejidos han resistido como lenguajes creativos cotidianos de las mujeres, los pueblos y muchas personas que son interpeladas por el murmullo de los saberes textiles (Loera, 2023, 10).

Analizar a las autoras antes citadas traza líneas de investigación que dan cuenta de los grupos de trabajo de las mujeres bordadoras.

3. La Casa/Escuela Mundo del Algodón del Centro de las Artes Indígenas en Papantla, Veracruz

El Centro de las Artes Indígenas (CAI), creado en 2006 por un grupo de promotores culturales y artistas totonacos como parte de un proyecto comunitario denominado de Regeneración Cultural Integral, tiene su sede en el Parque Temático Takilhsukut (“El comienzo”), ubicado sobre la carretera Poza Rica - San Andrés, a un costado de la comunidad de El Tajín y a dos y medio kilómetros de la Zona de Monumentos Arqueológicos del mismo nombre, en el municipio de Papantla en el estado de Veracruz. Desde sus inicios el CAI ha sido financiado por Cumbre Tajín, a la par del trabajo voluntario de integrantes de muchas comunidades aledañas y localidades de toda la región que se conoce como Totonapacan. Además, a partir del reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial en la categoría de Buenas Prácticas debido a su trabajo en la salvaguardia del patrimonio cultural, el CAI cuenta con el apoyo económico y de logística del Gobierno del Estado de Veracruz a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (Hernández, 2019).

Este Centro se creó como un espacio público para reconocer la producción artística indígena que no ha sido desarrollada en las escuelas oficiales. Su modelo educativo, “construido con base en la experiencia milenaria de abuelas y abuelos del pueblo Totonaca y Nahua”, retoma la enseñanza de la tradición, para la que el Don de cada persona juega un papel central (Hernández, 2019, 28). De acuerdo con Carlos Casas, “el proyecto perseguía que las escuelas de arte se sustentaran en las tradiciones totonacas, pero que también se constituyeran en talleres-laboratorio de investigación-creación, coordinados por los propios maestros totonacos” (2018, 28).

Aunque comenzaron con apenas cinco casas/escuelas, actualmente el CAI está conformado por una casa central, que es el Kantiyán o casa de la sabiduría, y otras 14 más, mismas que están concebidas como casas de arte y al mismo tiempo escuelas de oficios. “El Centro está organizado como un pueblo o poblado con sus casas, jardines, espacios públicos y privados, grandes plazas para la convivencia de todos” (Hernández, 2019, 30). Además, cuenta con varios consejos y una administración con una dirección general y algunas subdirecciones. Las maestras y maestros que forman parte de las diversas casas/escuelas asisten de lunes a viernes, si son de las comunidades cercanas, y sesionan temas de la organización algunos miércoles cuando asiste gente de otras comunidades. También los sábados son las clases para niños, niñas y adolescentes: talleres con diversas actividades que cada Casa diseña.

Como parte de esta estructura del CAI tenemos a la Casa/Escuela Mundo del Algodón, que actualmente está conformada por 10 personas: el maestro Nicolás Xochihua, el director; la maestra Lucia Simbrón, asistente del director; y las maestras Pastora Juárez, Minerva Salazar, Irma Pérez, Ana Pérez, Elodia Vega, Cirila García, Ygnacia Hernández y Teresa Morales [Fotografía 4]. Son integrantes que podemos llamar permanentes, bilingües de español y totonaco y comparten diversas variantes de la lengua, ya que tres maestras son originarias de localidades serranas, mientras que el resto pertenece a comunidades de la llanura costera, principalmente de los municipios de Papantla y Coatzintla.

Los y las aprendices de mayor experiencia colaboran en actividades de transmisión de saberes a las infancias y adolescencias que se integran paulatinamente; por ejemplo el tendido de los hilos para preparar el telar, la identificación del algodón adecuado para la elaboración del hilo o explicaciones generales sobre el significado y usos ceremoniales de algunas prendas. También contribuyen en talleres que se organizan como parte de festivales en donde participa el CAI, siendo el principal Cumbre Tajín, o como parte de acuerdos de colaboración con otras instituciones como escuelas de la región.

El grupo que trabaja ahora es producto de una constante reconstrucción, ya que comenzaron a reunirse a partir de 2004, primero solo como talleristas invitados e invitadas a Cumbre Tajín. Después algunos de ellos y ellas fueron convocadas al proyecto de creación del CAI en 2006. “En el 2007, la Casa de las Manos Creadoras (Makaskujnín, en totonaco) tenía dos casas: Ihtamanah (las que trabajan con el barro) y Tlauná (las que trabajan con el telar). La casa del telar con el tiempo se transformó en la Casa Mundo del Algodón (Ixpulatamat Panamak, como se autodenominaron)” (Casas Mendoza, 2018, 29). A partir de 2013 empezó a funcionar una “extensión” de la Casa en la comunidad Adolfo Ruíz Cortínez, perteneciente al municipio de Coxquihui, enclavado en la sierra a 56 kilómetros de El Tajín, y en donde las maestras de localidades cercanas replican los talleres con habitantes de la zona.

Uno de los objetivos de la Escuela Mundo del Algodón es recuperar técnicas de creación textil para darles un nuevo significado. Trabajan en lo que llaman “proceso de regeneración cultural a través del arte textil” en donde resalta la importancia de los rituales en torno al cultivo del algodón. A los y las aprendices no sólo se les enseña la parte técnica, sino también el sentido de pertenencia con el algodón (Nicolás Xochihua, comunicación personal, 10-02-2022). Cada año se diseña un plan de trabajo que se configura según lo investigado y recuperado previamente, se planean los talles y se marcan metas semestrales. Otro de los objetivos del grupo es buscar difundir su labor y modelo educativo en festivales externos o en espacios disponibles en convocatorias para proyectos culturales, así como a través de alianzas con otras instituciones.

4. Aproximación metodológica: diálogo de saberes y etnografía colaborativa

La naturaleza de la investigación, sus objetivos y las condiciones tanto del grupo de trabajo como del propio contexto regional precisan una perspectiva intercultural, así como la guía del diálogo de saberes. De acuerdo con Gunther Dietz (2019), Teresa Ortiz y Myra Sandoval (2021), el diálogo de saberes o intercultural puede concebirse y desarrollarse como un ejercicio metodológico, es decir, como “una metodología de construcción colaborativa de conocimiento” (Dietz, 2019, 110). Para estas autoras, el diálogo intercultural es la relación comunicacional e interdisciplinaria que se establece entre conocimientos tradicionales y conocimientos científicos “mediante un proceso de interiorización e integración de estos en los pensamientos de quienes se involucran en dicha relación, para formar un nuevo conocimiento que les permitirá entender y comprender la realidad de uno y de otro” (Ortiz Rodríguez y Sandoval Quintero, 2021, 151). Para poner en marcha dicha relación debe haber disposición por entablar el diálogo por todas las partes involucradas, así como respeto y reconocimiento de y para cada participante (Rueda, 2016; Ortiz Rodríguez y Sandoval Quintero, 2021).

Por su parte, estos autores nos recuerdan que “el diálogo intercultural (...) como una relación comunicacional de respeto y aceptación de la validez de los distintos saberes provenientes de diversas culturas y ciencias, enriquece la apreciación de la realidad...” (Ortiz Rodríguez y Sandoval Quintero, 2021, 151). Y enfatizaría que, para ambos sentidos, no es sólo cuestión de reconocer a un otro u otra, sino de configurar conocimientos y mundos que nos sean pertinentes y significativos tanto a las comunidades científicas y tecnológicas como a todas las demás comunidades epistémicas; para ello se necesita de habilidades traductoras y dialógicas que alienten la participación de actores diversos (Dietz, 2019). Además, con la necesidad de evitar el extractivismo académico, Dietz apunta que “un proceso dialógico-colaborativo ha de trascender el logocentrismo predominante en la academia, el cual únicamente se enfoca en la dimensión semántica y en los discursos de los actores en diálogo”, para lo que propone incluir en los procesos dialógicos, en la medida de lo posible, “acompañamientos de prácticas cotidianas de intercambios de saberes que son vividos y no verbalizados, que son parte de una dimensión más pragmática que semántica” (2019, 123).

Debido al interés por conocer las formas de acercamiento entre ciencia, en específico de la arqueología, y los quehaceres de los y las integrantes de la Casa/Escuela Mundo del Algodón es que esta postura metodológica del diálogo intercultural resulta primordial para evitar jerarquías epistémicas y lograr un intercambio horizontal y complementación entre estas maneras de conocer el mundo.

La finalidad es conjuntar un trabajo que ayude en la comprensión mutua y que pueda resaltar los puntos de inflexión entre los saberes arqueológicos generados en la región, especialmente en la zona arqueológica de El Tajín que forma parte de su territorio, y las actividades cotidianas; así como los saberes locales de este grupo, de esta comunidad epistémica que, entre otras muchas características, se reconocen como artistas textiles, como “gente de campo”, como “muy rituales”, como totonacas y como interesados e interesadas en la regeneración cultural de su pueblo y su región.

Actualmente, se encuentra en marcha un ejercicio etnográfico donde se colabora con el grupo de artistas textiles totonacas, quienes además trazan el rumbo de las actividades que consideran pueden llegar a ser de mayor incidencia por parte de la investigadora para el desarrollo del grupo y la presente investigación. Se participa en los procesos de creación al mismo tiempo que se atienden las narraciones de cómo han llegado hasta estos puntos creativos y de lo que ellas llaman una “regeneración cultural” a través de la recuperación de técnicas tradicionales que se insertan en el devenir contemporáneo. Sus discursos se recuperan a través de observación participante, las entrevistas abiertas y la documentación constante de sus acciones, procesos que se consideran fundamentales para una investigación de esta naturaleza. Se considera que los productos divulgativos que resulten, como prendas bordadas, fotografías o los distintos materiales por crearse, podrían convertirse posteriormente en objeto de análisis comunicacional para dar lugar a nuevas propuestas tanto de acción como de estudio en los campos de comunicación pública de las ciencias, de educación intercultural e incluso para la arqueología.

Pérez-Bustos y Márquez Gutiérrez (2015), a través de un proyecto de investigación con bordadoras-tejedoras colombianas, proponen el estudio del “bordado en su contexto” y con ello su involucramiento directo en sus actividades textiles. “Esto supone entender la investigación social en campo como un proceso de aprendizaje... uno a través del cual nos incorporamos en la cultura del bordado, aprendiéndola desde nuestra experiencia en el encuentro con la experiencia de las bordadoras”, y aseguran que debido al “encuentro entre esos contextos”, en estas prácticas “el aprendizaje está atravesado por el diálogo de saberes entre la investigación social y el bordado” y agregan que ese “diálogo es co-constitutivo de la etnografía” (Pérez-Bustos y Márquez Gutiérrez, 2015, 286).

Como parte del trabajo con el grupo de bordadoras de la Casa/Escuela Mundo del Algodón, se realizó una labor reflexiva conjunta con la investigadora en donde el contacto con los materiales textiles, así como con las prendas en proceso, las ya terminadas y además presentadas en exposición1, contexto que determinó el proceso de comprensión del saber-hacer de las participantes, más allá de lo que el discurso de las bordadoras podía profundizar oralmente. También el registro fotográfico aportó lo que supone una nueva herramienta de meta-análisis al estar las prendas ya concluidas en las sesiones finales de análisis y retroalimentación del taller. Lo anterior permite interpretar el uso del bordado también como medio de interacción y diálogo. Se considera que dicha interacción posibilita una nueva comprensión de la práctica textil, pero también del grupo con quien se colabora, lo que genera nuevos conocimientos en conjunto al permitir que los sentidos de la vista y del tacto jueguen un papel central (Pérez-Bustos y Márquez Gutiérrez, 2015; Espejo Ayca y Mora, 2022).

5. El taller de bordado Xtsinat tukay

El primer acercamiento al CAI se realizó a finales de 2021, durante el periodo de flexibilización paulatina de las restricciones a causa de la pandemia por COVID-19. Los primeros contactos se realizaron vía correo electrónico y por llamadas telefónicas. Posteriormente se planteó el proyecto de investigación y se consensuó el interés de los miembros de la Casa/Escuela Mundo del Algodón por participar, esto a través de reuniones virtuales en febrero y marzo de 2022, para organizar los primeros contactos presenciales en abril del mismo año. Una vez estructurado el plan de trabajo, se formalizaron los primeros encuentros en persona y se decidió realizar un taller de bordado nombrado Xtsinat tukay, en lengua totonaca y que las maestras tejedoras interpretan como “el hilo de la araña” y hace alusión a la araña como una representación del Don para el uso del algodón y la creación de tejidos en la cosmovisión de algunos pueblos totonacos.

El taller comenzó a diseñarse en abril de 2022 y tuvo su primera sesión en junio del mismo año. Debido a las condiciones laborales del grupo de artistas textiles y a los tiempos y espacios que sus integrantes podían dedicarle a esta labor, el taller se desarrolló de manera semi-presencial, mediante contacto constante a través de chat telefónico y de manera presencial un miércoles al mes. Se realizaron siete sesiones en persona, la última se llevó a cabo en enero de 2023. A lo anterior se sumó la participación de la investigadora en otras actividades organizadas en el CAI durante ese periodo, como talleres, conferencias o ceremonias.

Los dos objetivos principales que integrantes de la Casa/Escuela plantearon que persiguen con este tipo de colaboraciones son: 1) lograr una mayor difusión de su trabajo en el mayor número de lugares posibles y 2) inspirarse para la autoreflexión de su labor a partir de cómo se ve desde fuera su proyecto educativo, siempre y cuando sea desde una actitud de comprensión y respeto por sus tradiciones.

En las sesiones de planeación también se discutió la importancia del patrimonio arqueológico de la región, sobre cuál ha sido la relación de los y las habitantes de las localidades cercanas con el personal que trabaja en la zona arqueológica cercana, y sobre cómo las cuestiones políticas y la intervención de diversas instituciones juegan un papel primordial. A su vez, se comentaron las implicaciones de Cumbre Tajín y la relación que se establece entre las personas de la región que participan en ella y las que no (relación muchas veces tensa). Se revisaron algunos productos divulgativos sobre El Tajín previamente seleccionados por la investigadora; en los discursos de los textos consultados se establecieron puntos de encuentro y desencuentro entre las narraciones de ellas y de él como pobladores totonacos, y las descripciones antropológicas y periodísticas de los y las autoras consultadas. Con la idea de continuar con la reflexión y la narración de las historias personales, entre las participantes decidieron cada quien bordar con su puntada favorita la representación de la Pirámide de Los Nichos (el edificio más importante y representativo de la Zona de Monumentos Arqueológicos El Tajín).

Varios de estos consensos se llevaban a cabo en lengua totonaca, que finalmente eran interpretados al español, o en los que esporádicamente se hacían comentarios o pedían a la investigadora profundizar en alguna explicación, por ejemplo, sobre datos históricos o algunos términos técnicos. Con el pasar de las sesiones la interacción se hizo más fluida: mientras al inicio pocas maestras y el maestro Nicolás hablaban con la investigadora en español y discutían entre ellas en su lengua materna, cada vez se fueron uniendo más maestras a la discusión grupal, además paulatinamente creció la fluidez entre investigadora y artesanas.

Una vez seleccionados los materiales y determinado el motivo del bordado, tomaron forma las prendas. Para los diseños hubo quien se inspiró en fotografías o ilustraciones recabadas de imágenes revisadas en revistas o aparecidas en la red, previamente analizadas; mientras que otras personas lo hicieron desde sus recuerdos propios. La investigadora elaboró una servilleta; el maestro Nicolás y la maestra Lucía eligieron confeccionar un vestido cada quien, las maestras Pastora, Minerva, Irma, Cirila y Teresa escogieron hacer blusas; y las maestras Ana, Elodia e Ygnacia optaron por confeccionar un mantel cada una. El avance en la elaboración de cada prenda varió de acuerdo al tiempo de dedicación del que cada participante disponía, a su vez fue determinante la complejidad del diseño elegido individualmente. Cada quien avanzaba en sus tiempos libres, ya fuera en su casa o en los espacios en que sus actividades cotidianas les permitieran, para continuar durante el miércoles dedicado al taller en las instalaciones del CAI. Fue así que para la sesión tres del taller ya había prendas concluidas, mientras que otras estuvieron completamente confeccionadas hasta el final.

A la par de la elaboración de los bordados durante las sesiones presenciales se reflexionó sobre por qué se había elegido cada técnica de bordado. Las maestras se hacían observaciones y compartían consejos sobre la elaboración de las prendas y cómo mejorarla. Se platicaba sobre las inspiraciones personales, de cómo habían aprendido, ya fuera de manera personal o en grupo su labor (la mayoría comenzó su aprendizaje con algún familiar cercano), y lo que las motiva a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, en parte, como un acto de resistencia. El registro del proceso se llevó a cabo mediante diario de campo, algunas grabaciones de audio; así mismo, elaboraron registro fotográfico el maestro Nicolás, la maestra Lucía y la investigadora.

6. Discusión

Como se planteó al inicio, este trabajo pretende analizar el caso específico del taller Xtsinat tukay y con ello contribuir a la visualización y análisis de proyectos alternativos de comunicación [Fotografía 1]. De igual manera interesa destacar el potencial de actividades locales artísticas en tanto espacios de reflexión, diálogo de saberes y apropiación social de ciencia y tecnología, principalmente en entornos rurales.

Fotografía 1. Integrantes de la Casa/Escuela Mundo del Algodón – CAI durante la primera sesión del taller de bordado Xtsinat tukay (08-06-2022)2

El análisis del trabajo de autoras como Pérez-Bustos y Márquez Gutiérrez brindó a la presente investigación una aproximación etnográfica que se centra en “la pregunta por cómo el bordado puede posibilitar puntos de conexión entre distintos conocimientos” (2015, 281), para lo que tomar una postura de horizontalidad entre lo que tanto investigadora desde la academia como las investigadoras-bordadoras tenían por aportar resulta fundamental. Lo anterior no sólo para crear lazos de confianza, sino para generar aprendizajes útiles y pertinentes para todas: todas hablan, todas bordan, todas registran y cada una aporta desde sus posibilidades e intereses. Para Pérez-Bustos y Márquez Gutiérrez, tratar de comprender y conjuntar tanto lo que significa el bordado como la investigación social misma “propicia la generación de herramientas para transformar la relación entre saberes histórica y culturalmente construidos como distintos y en ocasiones jerarquizados, en particular aquellas que relevan el papel de las dimensiones colectivas, afectivas y táctiles en la producción y circulación del conocimiento” (2015, 281).

6.1. Diálogo entre datos arqueológicos y saberes locales

El primer punto de convergencia entre lo que nos dice el conocimiento arqueológico recopilado con el sentir o apreciación de las y el integrante de la Casa/Escuela Mundo del Algodón es el interés por representar, así como describir la Pirámide de Los Nichos. Este es el edificio más importante de la ciudad prehispánica de El Tajín y junto con la estructura que conocemos como Xicalcoliuhqui o la gran greca, representa “la expresión del máximo desarrollo del estilo y las técnicas constructivas en el sitio” (Ladrón de Guevara, 2010, 66). Además de su importancia arqueológica dicho edificio sigue vivo en la cultura de muchos de los pobladores de las localidades cercanas, ya que constituye un lugar sagrado en el que aún hoy se llevan a cabo distintos rituales (Ladrón de Guevara, 2010; Nicolás Xochihua y Lucía Simbrón, comunicación personal, 19-12-2022).

Entre las prendas bordadas se expresan diversos diseños con distintas representaciones de la pirámide, que son complementados con otros detalles como grecas o cruces, además de destacarse el empeño por resaltar las figuras de los nichos del edificio, ya sea con una puntada que sobresaliese o un color particular, creando así texturas especiales. También se expresan motivos más narrativos, como la inclusión de Quetzalcóatl y el sol; o prendas que incluyen motivos de la naturaleza cercana como árboles que, según describen algunas bordadoras, parece existieron en la región, la vainilla (igualmente característica del Totonacapan), u otras plantas representativas de la vegetación de la zona [Fotografía 2].

Fotografía 2. La maestra Lucía Simbrón utiliza “bordado al pasado” para confeccionar una flor que representa la vegetación de la región totonaca y que adorna su vestido (26-10-2022)

Además, como parte de las explicaciones que las maestras proporcionaban sobre las prendas que se producen en la región, tenemos la representación del árbol de la vida, que, aunque con diversos diseños de acuerdo a la localidad, guarda un significado ritual muy particular coincidente con algunas descripciones arqueológicas.

Algunas anécdotas que surgieron a partir del interés por parte de la investigadora por conocer sobre la historia de la Casa y los procesos de aprendizaje de las maestras textileras fue respecto al apoyo e interacción con investigadores e investigadoras en el pasado. Si bien han tenido malas experiencias que les han dejado un sentimiento desagradable, ha habido otras que aprecian mucho y que reconocen les han ayudado en sus procesos, tanto laborales como personales. Una de ellas tiene que ver con la investigadora Eneida Hernández, quien participó activamente en la conformación del CAI, y que despertó en las bordadoras la curiosidad por el origen del algodón que utilizan para crear sus prendas. Otra experiencia valiosa repercute directamente en las actividades que hoy llevan a cabo: se trata de la recuperación por parte del antropólogo Arturo Gómez de diseños de brocado en prendas elaboradas en telar de cintura en la época prehispánica, mismos que él compartió con algunas maestras de la Casa que ahora las reproducen y enseñan a otras maestras y aprendices cómo tejerlos.

Otro punto a destacar es el uso que hace el grupo de algunos documentos históricos como fotografías para analizar su propia historia, principalmente en comparaciones sobre cómo eran los atuendos antes, cómo se veían en las imágenes que pueden encontrarse en libros, revistas o la internet, y cómo se ven ahora. Así mismo, se escuchan las historias de las personas de más edad sobre cómo se vestían antes, además de quién y cómo se elaboraba la ropa. También la comparación entre las prendas que se utilizan en unas localidades y en otras se escucha en sus conversaciones: es particularmente especial la diferenciación que se hace entre la sierra del Totonacapan y los municipios “de Papantla hasta la costa”, como refieren algunos pobladores de la región para referirse a las localidades que no son serranas. Lo anterior representa el interés por conocer la historia y hechos que acontecen en la región de las y los participantes, así como su contextualización y análisis; tarea en donde diferentes disciplinas científicas podrían aportar.

6.2. Creación textil y apropiación social de la ciencia y la tecnología

Independientemente de las particularidades del caso, algunas de las reflexiones a partir de experiencias vividas en el taller Xtsinat tukay pueden ilustrar las posibilidades para un trabajo posterior con comunidades que compartan algunas características o incluso en grupos de creadoras y creadores textiles ya existentes [Fotografía 3]. Además, las reflexiones y sugerencias a las que dio lugar constituyen un aporte en los análisis de cómo estamos diseñando y poniendo en marcha proyectos de apropiación de las ciencias. A continuación se destacan algunos aspectos que se consideran ilustrativos de las posibilidades de actividades como la aquí propuesta.

Fotografía 3. Tercera sesión del taller Xtsinat tukay en donde se comparten los avances de los bordados, mientras se discute sobre su confección y el proceso que los inspiró (28-09-2022)

Resaltan las particularidades del vestido para contar la historia más amplia de la región y su comparación con otros aspectos de la vida social y cultural. Esto pudimos observarlo durante las reflexiones que en colectivo sostenían personas todas interesadas en los textiles del Totonacapan, pero con narrativas particulares según sus localidades e historias de vida. Lo anterior alrededor de productos de antropología visual, como fotografías, que son complementadas con datos surgidos de exploraciones antropológicas. Esto da lugar para la reflexión de otros aspectos de la historia: por ejemplo, cuándo se empezó a sembrar algodón, cuándo decayó su cultivo y por qué; su impacto cultural y económico en la región; su coincidencia con la reconfiguración migratoria y el giro económico hacía la extracción de petróleo; entre otros.

Es decir, el interés primario se encontraba en la historia de la vestimenta y textiles de la región, pero al existir una reflexión más amplia, estos intereses se transportan a otras áreas que sin la asociación con el oficio propio no serían tan relevantes y significativas. En este sentido, podemos retomar las reflexiones de Sofía Larios: “las transformaciones en los atuendos, materias primas y diseños tienen una explicación histórica particular en cada lugar. Dichos cambios se distinguen gracias al trabajo etnográfico realizado por especialistas en diferentes épocas y por la memoria histórica de los pueblos” (2000).

Varios autores y autoras que abogan por el desarrollo de una comunicación pública de la arqueología pertinente y con impacto social destacan la necesidad del involucramiento de los públicos en dicha tarea (Gándara, 2021; Arieta Baizabal, 2023); de la misma manera defienden el postulado de que la divulgación de la ciencia efectiva es la que se guía por narrativas que evoquen sentimientos de pertinencia como un eje fundamental de dicha comunicación. Nos dice Virginia Arieta Baizabal (2023) que para la protección del patrimonio arqueológico es necesaria la interiorización de una narrativa a partir de materiales del pasado.

Los lugares, personajes involucrados en el hallazgo de las piezas arqueológicas, posibles dueños, acontecimientos con lo que estuvieron involucradas las esculturas, entre otros datos, son nociones que se encuentran en la memoria colectiva y en la identidad de la comunidad. Consideramos que esta es una opción viable para provocar el establecimiento de un vínculo entre los pobladores actuales y el pasado, teniendo como consecuencia la valoración y la protección del patrimonio arqueológico (Arieta Baizabal, 2023, 12).

Esto lo escuchamos en los relatos sobre la participación de una maestra bordadora en tareas de rescate y salvamento años atrás (Cirila García, comunicación personal, 26-10-2022) o en las historias de lugares donde ahora sabemos que hay vestigios arqueológicos, antes visitados por familiares o conocidos. Es también necesario destacar las repetidas menciones por parte de las maestras del CAI sobre su apego con la producción textil y las confecciones elaboradas con algodón. A la emoción por la elaboración de diversas prendas le sigue una curiosidad por conocer y aprender más a profundidad sobre las técnicas empleadas y cómo funcionan; sobre los materiales utilizados y su pertinencia ritual; entre otras. Al respecto, Casas Mendoza (2018) menciona la concepción de “patrimonio heredado” ligado tanto al Don que les ha sido transmitido como tejedoras, así como a través de las prendas y objetos textiles que van pasando de generación en generación y que se van adaptando a los nuevos gustos y necesidades.

Fotografía 4. De izquierda a derecha: Ygnasia Hernández, Ana Pérez y Elodia Vega muestran sus manteles bordados, mismos que, aunque fueron inspirados en la misma representación de La Pirámide de Los Nichos analizada previamente, guardan la singularidad de cada bordadora (26-10-2022)

Otro aspecto a considerar en nuestro caso, es el trabajo o interacción con un grupo ya establecido, predominantemente formado por mujeres, lo que muchas de las veces condujeron a la reflexión hacía su conciencia con respecto a las diferencias de género y cómo éstas les imponen restricciones o posibilidades distintas a las de otros espacios dominados principalmente por hombres, quienes ocupan los roles decisivos en las comunidades (esto al surgir comparaciones con otros grupos en los que algunas maestras han trabajado, además de remembranzas de pláticas y talleres sobre derechos de las mujeres impartidos en el CAI). Esto posibilitó algunas discusiones que comparaban al grupo con las actividades académicas de una investigadora también mujer y en conjunto despertó el interés por conocer más al respecto (desigualdades de género en los ámbitos laboral y doméstico; posibilidades de acceso a formación profesional; roles sociales por cumplir tanto en contextos rurales como urbanos). En este mismo sentido se mencionaron aspectos sobre el bordado que lo conciben como actividad feminizada y cómo posiciona esto a los compañeros hombres, así como en la influencia que tiene en los niños que muestran un interés por la actividad, pero que pueden dudar ante estereotipos sociales. Lo anterior coincide con posturas feministas ya mencionadas en el primer apartado (Ágreda Pino, 2020; Cuéllar-Barona et al., 2022) y que podrían seguir explorándose desde postulados sociológicos y antropológicos consolidados. Aquí es de notarse el orgullo de las participantes por asumirse como artistas e investigadoras que buscan oportunidades para reposicionar su labor como mujeres; visión que ya se ha expresado como necesaria también por las reflexiones académicas (Cuéllar-Barona et al., 2022; Espejo Ayca y Mora, 2022; Loera, 2023).

Desde los primeros acercamientos presenciales con el grupo de trabajo quedó muy clara una disposición por nuevos aprendizajes, pero también las dudas por parte de las bordadoras de cómo se podría establecer realmente una relación de colaboración. Además, existía cierto rechazo a asumirse como solo “espectadoras” o receptoras de datos y conocimientos arqueológicos. Con el tiempo se evidenció que era un rechazo a experiencias anteriores en donde se habían sentido excluidas, así como una relación muy deteriorada con la administración de ese entonces de la zona arqueológica debido a “cuestiones políticas” y “desacuerdos en las formas de manejarse”, en las que yo no profundizaré aquí. Esto representó un reto, ya que la idea inicial del proyecto era involucrar saberes arqueológicos y que estos fueran integrados por el grupo de trabajo; sin embargo, esa visión todavía sostenía cierta verticalidad en los conocimientos y entre lo que la ciencia podía aportar para que el grupo lograse apropiarse.

Esto deja en evidencia un resabio de la clásica forma de entender la divulgación que alude a una simplificación apropiada y una actividad educativa necesaria para los no especialistas que se lleva a cabo en dos etapas muy marcadas. Primero, los científicos desarrollan los conocimientos genuinos, y luego los divulgadores difunden ideas más ‘simples’ al público. En esta relación se sostiene que cualquier diferencia entre ambas caracterizaciones se basa en la alteridad entre las verdades originales de la ciencia genuina, y lo producido y comunicado en las acciones de socialización (Conforti y Legaria, 2022, 15).

Fue entonces que tanto la postura de un diálogo de saberes como las herramientas proporcionadas por la comunicación intercultural se acentuaron, y fueron las que permitieron a una investigadora académica externa poder involucrarse con el grupo para, finalmente, convertirse en equipo de investigación, aunque cada parte mantuviera sus intereses propios, además de una situación muy particular de diferencias socio-culturales que no puede cambiarse, pero sí integrarse para la generación de nuevos saberes y productos. En este sentido se partió de ciertos consensos, como el del involucramiento en la ritualidad que el grupo necesita. También se precisó adecuar los lenguajes (el de la investigadora era muy técnico y con demasiada información, además de no hablar la lengua totonaca). Finalmente, lo que se considera lo más importante es que la colaboración resultó en una búsqueda de aprendizajes y satisfacción compartida.

Aquí es importante repetir las características de las casas/escuelas del CAI, que se enmarcan en un proyecto más grande que está consolidado y en el que se busca constantemente la capacitación, la investigación comunitaria, así como las alianzas con otras instituciones, académicas muchas de ellas3. También, la mayoría de sus integrantes, buscan el diálogo e interacción con otros saberes y proyectos: “¿cómo construir y reconstruir lo propio enriquecido con la mirada y participación de otras culturas?” en palabras de Eneida Hernández (2019; 29); o como nos comenta el director del Centro, les interesa saber cómo están viendo su trabajo otras personas, “no nos queremos quedar en nuestro etnocentrismo”, dice, y agrega que a veces no saben comunicar su patrimonio, por lo que les interesa aprender y ampliar sus horizontes para comunicar su mundo con un lenguaje distinto (Humberto García, comunicación personal, 10-02-2022).

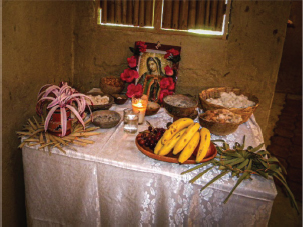

Fotografía 5. Altar dispuesto en el espacio ocupado como ofrenda sincrética a Dios Padre y a la deidad totonaca Tukay, como agradecimiento por el algodón y todo lo que nos ofrece la tierra (28-09-2022)

Fotografía 6. La maestra Cirila García trabaja en su telar de cintura uno de los diseños de brocado por la Casa Mundo del Algodón, en un taller impartido por el antropólogo Arturo Gómez (26-10-2022)

En esta misma línea de buscar formas alternativas, inclusivas y efectivas de comunicación es que sostenemos la idea de Espejo Ayca y Mora (2022) de entender al bordado como una forma de comunicación visual4. Al ser considerado como tal abre nuevas posibilidades de exploración, entendimiento y diálogo. Con esto no se propone dejar de lado otros medios y canales, sino más bien complementarlos, lo que también podría ser compatible con propuestas como la de Dietz (2019), antes mencionada, de incluir en los procesos dialógicos prácticas cotidianas que no sean necesariamente verbales, pero que sí constituyan saberes que son vívidos.

En este sentido cada prenda bordada transmite no sólo información básica de la pirámide, sino parte del contexto socio-cultural que la hace relevante, además de dar parámetros de duda y propiciar el interés por buscar nuevos significados, lo que puede considerarse uno de los propósitos fundamentales de la divulgación y el periodismo de ciencia. La maestra Lucía comentaba sobre los símbolos que borda porque los vio en la Zona Arqueológica y después en otros lugares de la región, que le han impresionado y que le gustaría saber mejor qué significan (comunicación personal, 30-11-2022). En esta línea, Casas (2018), al estudiar un conjunto de manteles producido por este mismo grupo, ya había apuntado la relación entre lo dicho en estos textiles y lo relatado en los tableros del juego de pelota de El Tajín; y “aunque el material cambiaba, tenía el mismo sentido: que los objetos hablaran sobre la historia y el pensamiento totonaco”. También destacaba que a uno de sus interlocutores, refiriéndose a sus creaciones textiles: “le parecía que el hecho de que fueran de algodón tenía un significado muy especial, porque recobraba con mayor fuerza los actos de creación que ya estaban contenidos en la naturaleza del material” (Casas Mendoza, 2018, 44).

También para quienes no son creadores y creadoras de textiles, o incluso para quienes tenemos contextos culturales distintos, estar abiertos a estos nuevos canales de comunicación nos proporcionan nuevos conocimientos y nos permiten entender mejor a aquellos que pueden expresarse con mayor facilidad y de mejor manera través del hilo y la aguja que usando palabras de un idioma que les es muchas veces excluyente. Al respecto, Espejo Ayca y Mora nos dicen que los textiles

...producen sentidos políticos, pedagógicos, de organización de la vida, de la familia, de la crianza y del amor. Las tejedoras escriben a través de sus textiles, expresan sus relaciones cosmológicas con la naturaleza, tales como cantos a la lluvia, a la siembra, a la tierra; las tejedoras expresan sus posicionamientos políticos, evidenciado cómo la producción de conocimiento está ligada al sentido y la experiencia, en el caso de los textiles una producción de conocimiento a partir de una formación táctil y visual; resistiendo a la idea occidental de que los conocimientos de los pueblos originarios son un obstáculo para la vida social y el progreso (2022, 251).

Es en este sentido que se propone a los espacios de creación textil como puntos para la reflexión y la apropiación social de diversos conocimientos y saberes, entre ellos los científicos y tecnológicos, en donde se parta de una actividad cotidiana y a la vez representativa de la cultura local a la que pertenecen los y las involucradas. El taller de bordado Xtsinat tukay permitió reflexionar sobre los intereses artísticos y más prácticos de la vida cotidiana (como el vestir y confeccionar la ropa propia, pero también la ajena como parte de una actividad económica) de quienes lo conformaron y también sirvió de marco para encausar y clasificar de mejor manera cómo ha impactado el contacto previo con proyectos y personas que hacen ciencia [Fotografía 7]. Además, sirvió de punto de partida para discutir sobre intereses y dudas compartidas: cuáles son esos saberes o prácticas que disciplinas como la historia, las ciencias antropológicas, las humanidades, la agricultura o incluso la medicina podrían aportar de manera significativa a la vida cotidiana para ayudar en la resolución de problemas concretos. Quedaría por delante el diseño o la configuración de espacios encaminados a la apropiación de las ciencias que resulte pertinente y que permita atender esas dudas e intereses específicos5.

Fotografía 7. Vestido elaborado por el maestro Nicolás Xochihua como parte de la exposición de prendas creadas en el taller Xtsinat tukay (12-enero-2023)

7. Consideraciones finales

A partir de lo analizado, la propuesta del impulso de los espacios de creación textil como espacios para el diálogo de saberes para la apropiación de ciencia y tecnología, contribuye a la justificación y a la puesta en marcha de acciones que se basan en dos postulados fundamentales, que ya han sido revisados en los primeros apartados. A saber: el hecho de que tanto la divulgación como la apropiación social de las ciencias tiene que ser significativa para las personas y comunidades involucradas; y la importancia y necesidad de la resignificación de distintos saberes además de los científicos.

Partir desde las labores textiles de una comunidad o un grupo ya establecido o en proceso, entre otras cosas, permite el acercamiento a una actividad y oficio representativo de las personas que lo llevan a cabo, en tanto que es una parte sustantiva de su cotidianidad, y en algunos casos su sustento económico. Además representa una manera particular de expresión y comunicación que atiende a formas distintas a las tradicionalmente “académicas”, con lo que se toman en cuenta otras herramientas, habilidades y, por tanto, posibilidades comunicativas. Lo anterior puede verse en las particularidades del vestido para contar la historia más amplia de la región y su comparación con otros aspectos de la vida social y cultural; en los públicos o grupos específicos que se forman a partir del género y el oficio; o incluso en el uso del bordado como medio de comunicación.

En cuanto a los diálogos entre arqueología o saberes antropológicos y los saberes locales de las y los integrantes de la Casa/Escuela Mundo del Algodón, son representativas las experiencias previas: la participación de la población en tareas de rescate y salvamento; las historias de lugares antes habitados por familiares y ahora sitios rituales; los diseños de brocados compartidos a partir de una investigación arqueológica y que ahora se busca rescatar y replicar; el interés por el origen del algodón, su historia y su significado cultural, también a partir de investigaciones antropológicas previas.

Lo anterior no significa que estos espacios o que estrategias como la aquí analizada funcionen de manera universal en todas las comunidades y con todos los grupos. Lo que se propone es una forma de interacción y de creación de espacios de diálogo intercultural para comunidades y grupos específicos; en este caso desde la creación textil, pero que podría considerarse para otros oficios o actividades artísticas y artesanales.

Financiación

El proyecto de investigación del que se desprende el presente texto fue posible gracias a una beca del programa Estancias Posdoctorales por México de la SECIHTI, así como a la guía del Dr. Gunther Dietz y la buena voluntad del Centro de las Artes Indígenas.

Referencias bibliográficas

Ágreda Pino, Ana María (2020). Artes textiles y mundo femenino: el bordado. En Concha Lomba Serrano, Carmen Morte García y Mónica Vázquez Astorga (coords.), Las mujeres y el universo de las artes (pp. 55-82). Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Arieta Baizabal, Virginia (2023). Memoria para el futuro. Vinculación y comunicación pública para la salvaguarda del patrimonio arqueológico. Balajú, 18, 5-32. https://doi.org/10.25009/blj.i18.2697

Casas Mendoza, Carlos Alberto (2018). Tukay: patrimonio y cosmovisión en un conjunto de manteles de historia totonacos dedicados a la naturaleza. Ulúa, 32, 21-54. https://doi.org/10.25009/urhsc.v0i32.2603

Conforti, María Eugenia y Juan Ignacio Legaria (2022). Percepciones sobre la comunicación pública de la arqueología y el patrimonio. El caso de los científicos de Atapuerca (España). JCOM, 21(7). https://doi.org/10.22323/2.21070205

Cuéllar-Barona, Margarita; González-Arango, Isabel Cristina; Pérez-Bustos, Tanía; Rivera, Mariana; y Siman, Yael (2022). Prácticas textimoniales: narrativas, resistencias y formas de hacer textil. Revista CS, 38, 9-15. https://doi.org/10.18046/recs.i38.5806

Dietz, Gunther (2019). Diálogos intersaberes: reflexiones metodológicas. En Stefano Sartorello (coord.), Diálogo y conflicto interepistémicos en la construcción de una casa común (pp. 95-132). Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

Espejo Ayca, Elvira y Aura Isabel Mora (2022). Trenzando la vida. Tejidos andinos de mujeres que producen su propio conocimiento. En Carlos Rodrigues, Benjamín Berlanga, Daniel Hugo, Elvira Espejo, Aura Isabel Mora, Lola Cendales, Santiago Gómez y Marco Raúl Mejía (coords.), Investigar desde el sur. Epistemologías, metodologías y cartografías emergentes (pp. 249-267). Bógota: Ediciones desde abajo.

Gándara, Manuel (2021). El modelo de comunicación por objetivos: aplicaciones en el diseño de programas interpretativos. Complutum, 32(2), 427-441. https://doi.org/10.5209/cmpl.78569

Hernández, Eneida (2019). Xtaxkgakget Makgakaxtlawana: el esplendor de los artístas. Centro de las Artes Indígenas (CAI) Registro de buenas prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial [UNESCO, 2012]. Heréditas, 29, 26-33.

Ladrón de Guevara, Sara (2010). El Tajín. La urbe que representa al orbe. Ciudad de México: FCE y Colmex.

Larios León, Sofía (2000). El arte popular contemporáneo. En Consejo Veracruzano de Arte Popular (coord.), Las artesanías del Totonacapan (pp. 21-27). Xalapa: SEV y Consejo Veracruzano de Arte Popular.

Loera Cabeza de Vaca, Teresita (2023). “La memoria en hilo y ahuja”. El tlacuache, 10 de marzo.

Olivé, León (2011). La apropiación social de la ciencia y la tecnología. En Tanía Pérez y Marcela Lozano (eds.), Ciencia, tecnología y democracia: reflexiones en torno a la apropiación social del conocimiento (pp. 113-121). Bogotá: Colciencias y Universidad EAFIT.

Ortiz Rodríguez, Teresa Tonantzin y Myra Antonieta Sandoval Quintero (2021). Importancia del diálogo intercultural en el desarrollo turístico en comunidades indígenas totonacas. Anales de Antropología, 55-II, 143-159. https://doi.org/10.22201/iia.24486221e.2021.71052

Pérez-Bustos, Tania y Sara Márquez Gutiérrez (2015). Aprendiendo a bordar, reflexiones desde el campo sobre el oficio de bordar y de investigar. Horizontes antropológicos, 44, 279-308. https://doi.org/10.1590/S0104-71832015000200012

Rueda Romero, Xenia Anaid (2016). La comunicación de la ciencia y la tecnología como herramienta dialógica para la Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTeI) en Comunidad Mixe, México. TRILOGÍA. Ciencia, Tecnología y Sociedad, 8(15), 119-128. https://doi.org/10.22430/21457778.407

_______________________________

1 Al final del taller y como parte de las actividades de presentación de los productos realizados en el año se preparó una exposición a la que asistieron integrantes de otras casas/escuelas, personal administrativo del CAI, así como visitantes externos. Especialmente para los abuelos y abuelas del Kantiyán se realizó una explicación guiada y se solicitaron sus opiniones.

2 Todas las fotografías fueron tomadas por la autora en las instalaciones del Parque Temático Takilhsukut en la comunidad de El Tajín, Veracruz.

3 Tal es el caso de proyectos de investigación conjuntos con algunas dependencias de la Universidad Veracruzana, especialmente la UVI o con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM; además de secundarias o bachilleratos de localidades cercanas; destacan también capacitaciones por parte de programas de Culturas Populares, el IVEC, el Conaculta, el INI (ahora IMPI), el DIF Estatal y el Museo Smithsonian.

4 Puede entenderse a la comunicación visual como a la trasmisión, codificación y decodificación de ideas, datos e información que se percibe a través de la vista y que se expresa en imágenes, ya sean estáticas o animadas; emplea objetos, símbolos, colores, tipografías, señas, expresiones corporales, entre otros recursos para crear textos visuales. El mensaje visual puede incorporar la comunicación verbal y la no verbal; en esta última no es necesario compartir un código lingüístico o idioma entre los interlocutores.

5 Algunos proyectos que utilizan a la creación textil para propósitos de apropiación de la ciencia, aunque en entornos urbanos, son: el Coral Reef Project, que puede consultarse en https://crochetcoralreef.org/; o “Bosque de la esperanza” de la colectiva Zurciendo el planeta, se puede conocer más en https://zurciendoelplaneta.org/ o en https://www.universum.unam.mx/exposiciones/t/bosque-de-esperanza#:~:text=%E2%80%9CZurciendo%20el%20Planeta%E2%80%9D%20es%20una,de%20M%C3%A9xico%2C%20Argentina%20y%20Chile.