ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396

DOI: https://doi.org/10.14201/alh.31161

Género y trayectorias de vida en adultos mayores del Barrio Esmeralda en Arica, Chile

Gender and Life Trajectories in Older Adults from Barrio Esmeralda in Arica, Chile

Isabel Montecinos Romero  Isabelmontecino@Santotomas.cl 1

Isabelmontecino@Santotomas.cl 1

María Soledad Fernández-Murillo  Mariafernandezmu@Santotomas.cl 1

Mariafernandezmu@Santotomas.cl 1

Miguel Rodríguez-Altamirano  Mrodriguez40@Santotomas.cl 1

Mrodriguez40@Santotomas.cl 1

Jemima Naranjo Casapia  Jemimaesther.naranjo@Alumnos.santotomas.cl 1

Jemimaesther.naranjo@Alumnos.santotomas.cl 1

1 Universidad Santo Tomás

Envío: 2023-03-01

Aceptado: 2023-07-06

Publicación: 2024-06-10

RESUMEN: El artículo analiza la construcción de roles de género en adultos mayores en Barrio Esmeralda, Arica, Chile, enfocándose en cómo los contextos sociohistóricos y aprendizajes afectan percepciones en familia, educación y trabajo. A través del análisis cualitativo revela la internalización de estereotipos de género y su influencia en interacciones familiares, expectativas sociales y trayectorias ocupacionales. Concluye además la urgencia de implementar intervenciones donde las experiencias de las vejeces se enfoquen desde la experiencia de género.

Palabras clave: trayectorias de vida; adultos mayores; roles de género; Arica; Chile

ABSTRACT: This article examines the construction of gender roles among older adults in Barrio Esmeralda, located in Arica, Chile, focusing on how socio-historical contexts and learning processes impact perceptions in family, education, and work settings. Employing qualitative analysis, it uncovers the internalization of gender stereotypes and their influence on family interactions, social expectations, and occupational trajectories. The study concludes with the pressing need for interventions that specifically address aging experiences from a gender perspective.

Keywords: Life trajectories; older adults; gender; Arica; Chile

I. Introducción[*]

Los estudios de las vejeces enmarcados en los estudios críticos sociales han sostenido su interés en la construcción de los roles de género durante la vida, reconociendo su importancia para reconstruir, descomponer o reproducir las distintas relaciones de poder entre sexos durante el envejecimiento. Además, han reconocido su aporte para plantear caminos metodológicos que ayuden a intervenir socialmente los distintos problemas en torno a la desigualdad de género en la distribución de las tareas de cuidado durante la tercera edad.

El envejecimiento de la población es un hecho mundial, tanto en países en vías de desarrollo como en los desarrollados se producirá un aumento de la población de edad avanzada en las próximas décadas. Chile ha experimentado un aumento sustantivo de sus personas mayores, según el último censo realizado en el país en 2017, posicionándose como uno de los tres países más envejecidos de la región (junto a Cuba y Uruguay), proyectando para el 2019 una población de 3.449.362 personas mayores de 60 años, es decir, un 18 % de su población (CEPAL, 2019). Se prevé que para el año 2050 la población sobre los 60 años alcance el 31,2 % a nivel nacional (Universidad Católica de Chile, 2021).

El crecimiento de la población de adultos mayores repercute en el campo académico del país, que ha comenzado a incentivar estudios enfocados en las dimensiones sociales, políticas y económicas relacionadas con una mejor vejez, como la satisfacción vital (Castillo-Carniglia, Albala, Gangour y Uauy, 2012; Ramírez y Lee, 2012; Zegers, Rojas-Barahona y Förster, 2009), la autonomía funcional (Mella et al., 2003), la calidad de vida (Torres et al., 2008; Herrera, Barros y Fernández, 2011), el bienestar subjetivo (Mella et al., 2004), el bienestar psicológico (Vivaldi y Barra, 2012), entre otras. De manera específica, los trabajadores sociales han centrado sus propuestas de intervención en torno a la participación social y la calidad de vida de los adultos mayores miembros de juntas vecinales, clubes u otras instancias comunitarias. Al respecto, Quezada, Rojas y Sepúlveda (2018) señalan la importancia de estos trabajos «como herramienta para mejorar aspectos como la autonomía y la autovalencia en la vida de los adultos mayores» (p. 44).

Desde el enfoque crítico de la gerontología social, los autores Piña y García (2016) y Piña y Gómez (2019), entre otros, señalan la necesidad de complementar estos avances con estudios en torno a los roles sociales y los roles de género, destacando su importancia tanto para desmontar o reproducir distintas relaciones de poder entre sexos como para plantear nuevos caminos de intervención social en los distintos problemas que giran en torno a la desigualdad en la distribución de tareas de cuidado. Este enfoque devela la necesidad de registrar las subjetividades de los adultos mayores sobre sus propias historias de vida para entender en sus propios términos «el lugar social que pasan a ocupar al entrar en la categoría de personas mayores (incluyendo diferencias de género) y las potencialidades de esta fase de la vida» (Piña y Gómez, 2019, p. 33). Estos trabajos en torno a las formas de transitar el envejecimiento evidencian el valor de exponer el carácter plural de experiencias subjetivas e intersubjetivas del envejecer.

Aportando a esta corriente teórica crítica, este trabajo está orientado a entender la manera en la que un grupo de mujeres y hombres adultos medios y mayores de Arica, comuna del norte de Chile, han construido sus roles de género durante sus trayectorias de vida. El objetivo final es aportar nuevos datos para promover futuras intervenciones que puedan negociar o cuestionar los ideales de feminidad y masculinidad dominantes con que los adultos mayores experimentan su cotidianidad.

II. Género, roles sociales y vejeces

Autores como Herrera (2000); Eagly, Wood y Johannesen-Schmidt (2004), y Heilman, Wallen, Fuchs y Tamkins (2004) definen el rol de género como la diferencia de conductas típicas, normas y valores entre los sexos, considerándose el género como aquella categoría que agrupa todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales propios de las mujeres (feminidad) y propios de los hombres (masculinidad), y que es producto de un proceso histórico de construcción social.

Por otra parte, Eagly y Wood (2012) señalan que los estilos cognitivos, afectivos y conductuales de las mujeres y de los hombres están entrelazados con los estereotipos de género culturalmente definidos y, a su vez, estos estereotipos son una manifestación de la división sexual del trabajo en las sociedades. La diferenciación de normas y valores afecta tanto a las mujeres como a los hombres y les convierte en víctimas de las expectativas sociales. Por ejemplo, a las mujeres se les imponen más actividades de cuidado y reproducción de la vida como los quehaceres y la salud de la familia, mientras que los hombres son orientados a actividades productivas como el trabajo remunerado. Paralelamente, los estereotipos tienen un papel fundamental en la constitución de la identidad de género: una vez asimilados, tienen el poder de influir en la toma de decisiones en sus distintas fases de vida.

Siguiendo los giros teóricos derivados de la propuesta de la performatividad del género definida por Butler (1998), el género y el sexo son concebidos como categorías identitarias volátiles que solamente se constituyen en la repetición estilizada de actos. El género se vuelve «real solo en la medida en que es actuado» (Butler, 1998, p. 309), es decir, la adecuación de los comportamientos a los roles de género mantiene y fortalece las divisiones hegemónicas del sistema sexo/género, mientras las perturbaciones o subversiones de ellos en las prácticas cotidianas, por minúsculas que sean, permiten la formación de nuevas licencias para experimentar el mundo de manera diferente.

En consecuencia, el envejecimiento y el género están estrechamente relacionados en la forma en la cual construimos nuestra vida social de tal modo que ambos se entienden de manera completa solamente cuando se analizan simultáneamente (Ginn y Arber, 1996). Las experiencias y las trayectorias de vida de las personas mayores ‒ según sus ciclos de adecuación o alejamiento a los roles de género ‒ son gestoras de una forma particular de ver el mundo que les rodea, de analizar sus circunstancias personales, sociales e históricas y de asimilar nuevos pensamientos que les pueden llevar a mantener, reforzar o cambiar de actitudes y relaciones en esta etapa de la vida.

III. Metodología

III.1. Marco geográfico del estudio

Arica es una ciudad, comuna y puerto del Norte Grande de Chile. Administrativamente es parte de la Región de Arica y Parinacota, que está ubicada en la frontera norte del país, a solo 18 kilómetros al sur de la frontera con Perú. Después del tratado de 1929 y como consecuencia de la guerra del Pacífico (1879-1884), la comuna se integró definitivamente al territorio chileno y la Administración estatal concentró sus esfuerzos en fortalecer sus vinculaciones comerciales con la instalación del servicio del Ferrocarril Arica-La Paz (Bolivia).

Desde 1958 hasta 1976, dos iniciativas administrativas delinearon la conformación de la ciudad como se la conoce hoy en día: el Decreto con Fuerza de Ley n.º 303 de Puerto Libre y la Junta de Adelanto (Cerda, 2019). La primera eliminó los derechos de internación comercial y le concedió los beneficios de puerto libre a la ciudad, mientras que la segunda fue una institución estatal pública encargada de fomentar el desarrollo y el progreso económico de la región, descentralizando los servicios públicos para intervenir directamente en problemáticas urbanas y rurales, propiciar las exportaciones, el comercio, la industria y el turismo.

La conformación del Barrio Esmeralda, emplazamiento objeto del presente estudio, es uno de los casos más representativos de las repercusiones sociales y económicas de estas políticas regionales. Su poblamiento y construcción comenzó como parte de los beneficios que el Estado ofrecía a las familias sin vivienda propia, que incluían entre otras cosas terrenos estatales en las cercanías del río San José, lugar conocido como la ampliación de la Población Maipú Oriente (Universidad Santo Tomás, 2019).

III.2. Diseño de investigación

La metodología del estudio fue cualitativa de diseño narrativo y estuvo enfocada en el registro y el análisis de trayectorias de vida. Siguiendo a Sepúlveda (2010), el estudio del flujo de las trayectorias de vida posibilita un mejor entendimiento del orden social; el análisis de las interrelaciones entre las distintas etapas y el peso eventual de determinados sucesos permiten una profunda reflexión en torno a la forma en que el curso de vida de las personas es afectado y afecta las estructuras sociales en las que se enmarcan.

Este enfoque se distingue de la biografía porque se centra en la vida de una persona desde el nacimiento, tratando múltiples temas, pero sin detener su atención en algunos en particular (Morgante y Valero, 2019).

Siguiendo la línea cualitativa, se apeló a la selección de una muestra intencional y no probabilística. Los participantes fueron escogidos por conveniencia en vista de que la investigación requería obtener información de manera práctica y diligente (Patton, 1987), comenzando con aquellos residentes que previamente habían participado en tareas de colaboración durante la crisis sanitaria.

A partir de los acercamientos concertados con la Junta de Vecinos del Barrio, se generó una convocatoria abierta a aquellos residentes que se vieran interesados en generar productos que salvaguarden sus experiencias vitales, acrecentando el interés de otros pobladores que voluntariamente decidieron participar. Finalmente, se entrevistó a 12 mujeres y 4 hombres entre los 56 y 85 años (Tabla 1), cuyas trayectorias de vida comenzaron y continúan en el contexto social y económico del Barrio Esmeralda.

TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

|

ID |

Sexo |

Edad |

N.º de hijos |

Estado civil |

|

E-1 |

M |

85 |

6 |

Separado de hecho |

|

E-2 |

F |

69 |

1 |

Conviviente |

|

E-3 |

F |

69 |

2 |

Viuda |

|

E-4 |

F |

66 |

1 |

Separada de hecho |

|

E-5 |

F |

73 |

3 |

Casada |

|

E-6 |

M |

72 |

5 |

Casado |

|

E-7 |

F |

77 |

3 |

Casada |

|

E-8 |

F |

68 |

1 |

Casada |

|

E-9 |

M |

56 |

1 |

Soltero |

|

E-10 |

M |

68 |

4 |

Casado |

|

E-11 |

F |

56 |

2 |

Casada |

|

E-12 |

F |

60 |

2 |

Casada |

|

E-13 |

F |

71 |

2 |

Viuda |

|

E-14 |

F |

75 |

3 |

Casada |

|

E-15 |

F |

75 |

2 |

Casada |

|

E-16 |

F |

76 |

1 |

Viuda |

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos recolectados durante la investigación.

Las entrevistas semiestructuradas fueron registradas en formato WAV (previo consentimiento formal) y tuvieron una duración de entre 50 y 120 minutos, desarrollándose sin dificultades gracias a la planificación, coordinación y ejecución del propio equipo a cargo de la redacción del artículo, profesionales con experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación comunitaria e intervención con personas mayores de la Universidad Santo Tomás. A partir de ello, se establecieron los horarios para los encuentros, teniendo en cuenta la disponibilidad de los involucrados, quienes no poseían limitaciones físicas ni mentales. Además, se brindó un ambiente cómodo y confidencial que permitió una expresión con apertura y sinceridad. Esto estableció una conexión directa con los entrevistados, sin diferencias por niveles educativos o edad, asegurando la coherencia en las preguntas formuladas.

Las pautas de las entrevistas se organizaron en cinco secciones temáticas: datos generales, infancia-adolescencia, relaciones afectivas, trayectoria educativa y trayectoria laboral, guion disponible en el Anexo, Texto A2 del presente artículo.

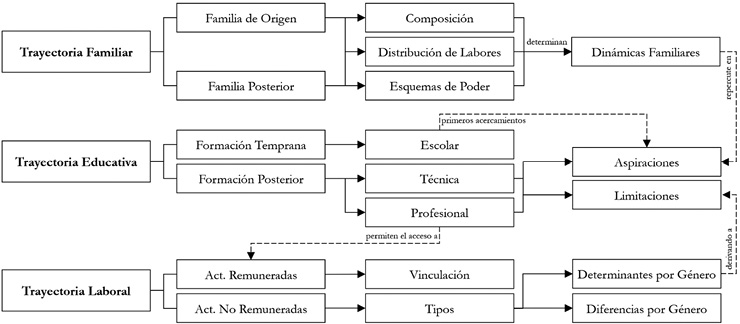

El procesamiento de los datos se basó en el análisis fenomenológico-hermenéutico (Nieto, Pérez y Santamaría, 2019) y a nivel procedimental se trabajaron unidades de significado en tres dimensiones: familiar, educativa y laboral (Figura 1). La primera permitió el análisis de la dinámica familiar para conocer la forma en la que se configuran los hogares, tanto de procedencia-origen (durante su infancia) como los actuales, haciendo referencia a las relaciones con las parejas y los hijos. Respecto de la trayectoria educativa, se enfatizó el curso que tomó la formación escolar, técnica o profesional de las mujeres y hombres adultos mayores. Finalmente, la categoría trayectoria laboral permitió ordenar los eventos referidos al ejercicio de actividades remuneradas y no remuneradas durante su infancia-adolescencia, adultez y vejez. El análisis de esta dimensión permitió describir los tipos de trabajo realizados y las diferencias o similitudes entre estas actividades para el caso de mujeres y varones.

FIGURA 1. SECUENCIA DE ANÁLISIS

Fuente: Elaboración de los autores.

Para una mejor referencia en la construcción de esta secuencia, se ha incluido el Libro de Códigos como Tabla A2. Este recurso proporciona una guía de los códigos utilizados, facilitando la interpretación y el análisis de los datos, brindando una estructura y categorización de los diferentes temas abordados.

El ordenamiento de los resultados consideró la inserción de las dos primeras unidades de significado en una misma línea de abordaje, vinculando las realidades familiares y educativas en un único apartado, prosiguiendo la unidad laboral bajo un epígrafe independiente, ambas siendo apoyadas por extractos que resguardan el anonimato de los participantes y cuyos identificadores generales se presentan en la Tabla A1.

IV. Resultados

IV.1. Familia y escuela: aprendizaje y experiencias de reforzamiento de los roles de género

Las trayectorias familiares registraron que 8 de las madres de los entrevistados/as provenían del área de precordillerra (Socoroma), la pampa salitrera (María Elena, San Antonio de Zapinga y Huara), los valles centrales (Coquimbo) y de los países limítrofes de Bolivia y Perú, mientras que 5 de los padres eran del interior de Iquique (Pozo Almonte), Arica (Azapa y Camarones), los valles del sur (Curepto) y Bolivia.

La necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de los terrenos adquiridos organizó a las nuevas familias en torno a juntas y comités vecinales que no solo apoyaron la mejora arquitectónica del barrio, sino que promovieron actividades comunitarias de diversión y convivencia social como la fundación del Club Deportivo Esmeralda (1960), primer club de fútbol y atletismo de Arica (Marín, 2007). La condición migratoria de las familias facilitó la conformación de lazos de apoyo vecinal, que de manera continua promovieron actividades de trabajo comunitario, siguiendo las lógicas de solidaridad de las áreas rurales.

Las familias de origen fueron exclusivamente nucleares, compuestas por una madre «dueña de casa» cuya ocupación era la crianza y el cuidado de sus hijos y un padre con un trabajo asalariado, relacionado con el comercio en el puerto local o con el ferrocarril Arica-La Paz. El número de hijos de estas familias es muy variado; el mínimo de hijos registrado fue 3 y el máximo 14, mostrando concordancia con las tasas de fecundidad de la época, de 5,8 hijos en 1950 (Martínez, 1998).

Las narraciones de las relaciones intrafamiliares reflejan interacciones de poder asimétricas, donde las esposas, hijas e hijos ocupan posiciones de subordinación. Usualmente, los entrevistados caracterizaron a los jefes de familia imponiendo su autoridad sobre sus esposas; identificando las relaciones parentales a través de varios episodios de disciplinamiento familiar, en ocasiones con violencia física o psicológica.

Él siempre nos golpeó, él siempre impuso la autoridad sobre nosotros y sobre mi madre también; él era la única autoridad, cuando llegaba a los extremos ya, ahí participaba nuestra madre, defendiéndonos. Pero el autoritarismo era generalizado, yo te digo que le preguntes a los de mi edad, y es casi todos vivíamos lo mismo. (E-6)

Mi mamá fue muy estricta, siempre le decíamos: mamá usted nunca nos hace cariño, ella respondía: yo cuando están durmiendo les hago cariño. En esos años casi las mamás no eran de piel. Yo siempre digo, a mí me crio un sargento. (E-3)

Las relaciones entre los padres fueron narradas haciendo referencia a la efectividad en el cumplimiento de los roles familiares tradicionales, tanto en el ámbito privado como en el público, es decir, padres proveedores y madres cuidadoras.

Mi mamá cuidaba mucho a mi papá, él venía a almorzar, mi mamá tenía que esperarlo con el almuerzo listo a las 12:30. Él llegaba y tenía que servirle en el momento, luego descansaba un ratito y se iba a trabajar. (E-15)

Mis papás estaban casados, pero separados. En ese tiempo no se hablaba del divorcio, era otra la mentalidad de la gente […]. Ellos siempre estaban juntos para todas las cosas, mi mamá siempre acompañaba a mi papá en todas sus actividades. (E-2)

La parentalización instrumental de las hijas (Minuchin, 1982) es reportada en casi todos los relatos femeninos; donde la hermana mayor es quien asume la responsabilidad de las funciones parentales con los hermanos menores. Este fenómeno no fue registrado en ninguna experiencia masculina. Dos de las trayectorias masculinas y una femenina relataron participación constante en labores familiares relacionadas con la elaboración de productos en los emprendimientos familiares o el acopio y venta de productos agrícolas destinados al comercio minoritario.

Mi hermano era chiquitito, cuando teníamos 6 años yo lo tenía que cuidar. Y crecí con esa responsabilidad de no poder moverme, si tu hermano está aprendiendo a caminar y se cae, tú vas a ser la culpable y te voy a castigar. Entonces yo crecí pendiente de mi hermanito. (E-16)

[...] se creía mucho que la hermana mayor era la que tenía que ayudar a la mamá y la que tenía que ayudar con sus hermanos. Siempre me acuerdo de ayudarla cuando iba a tener las wawas, quedándome en la casa con mis hermanos, hacerles la leche, etc. (E-7)

Toda la vida generamos dinero, primero para la familia, después para mí. Teníamos una panadería, todos los hermanos teníamos una función, uno limpiaba la lata, los otros entregaban los panes, etc. Había que trabajar siempre en la casa, hacíamos dulces, calentábamos el horno, etc. (E-6)

Las interacciones familiares asimétricas y la parentalización instrumental diferenciada fueron las experiencias que más reforzaron los roles de género e influyeron en las percepciones en torno a la maternidad y la crianza de los hijos. Sin embargo, no tuvieron repercusiones en todas las trayectorias laborales: solamente 3 mujeres decidieron voluntariamente no continuar su trabajo para dedicarse de manera exclusiva al cuidado de los hijos y quehaceres del hogar, haciendo referencia a la dedicación exclusiva de la madre como condicionante para una buena maternidad.

Difiero en muchas cosas con la crianza actual […]. Antiguamente, me acuerdo que mi mamá hacía todas las cosas, estaba pendiente de nosotros, de cualquier cosita de nosotros. Ahora gran parte de las madres están pendientes de otras cosas, lo que me parece una falta de respeto. (E-9)

[…] entonces dije: yo quiero quedarme en la casa, porque siempre pensé, yo no quiero trabajar, quiero criar a mis hijos que tanto me costaron, ¿dónde los voy a dejar? Quiero estar cuando lleguen del colegio, ir a buscarlos y cocinar para ellos. (E-12)

Por otro lado, la percepción femenina en torno a la crianza actual de los hijos señala el establecimiento de límites como una habilidad parental primordial debilitada, por sobre otras habilidades parentales como la creación de vínculos saludables, el fortalecimiento del desarrollo afectivo, social y cognitivo, etc.

[...] El niño aprende a respetar las normas que el adulto le enseña. De un tiempo a esta parte, a veces se confunden los conceptos y se tiende a ser mamá o papá muy permisivos, se confunde el amor con el deber de educar. (E-2)

Durante la adolescencia, la estricta autoridad parental y la distribución desigual de los cuidados familiares fueron importantes condicionantes para la conformación de relaciones sociales fuera del ámbito familiar. Las mujeres limitaban sus interacciones a la convivencia vecinal, que se convirtió en el espacio de transición hacia la vida conyugal. Del grupo de participantes, 6 mujeres tuvieron su primera unión (convivencia o matrimonio) antes de los 21 años (mayoría de edad legal en Chile antes de 1993) con personas que conocieron dentro de los círculos de amistades cercanas a las familias, o bien, participando esporádicamente en las actividades del club deportivo del Barrio Esmeralda; mientras que 5 mujeres iniciaron su vida en pareja entre los 25-29 años con personas que conocieron fuera de la dinámica social del barrio, principalmente en espacios laborales. Solo una se casó después de los 30 años, pero, al igual que el primer grupo, entabló relación con una pareja que había conocido en el Barrio Esmeralda. En el caso de los hombres, todos tuvieron una primera unión antes de los 21 años con mujeres más jóvenes (entre 16 y 20 años de edad) que conocieron en sus círculos de amistades familiares y vecinales.

No socializaba con nadie, entonces con el primer tipo que pasó, me mostró los dientes, yo le mostré los dientes y listo. Fui y me acosté con él. (E-16)

Fue pololeo [enamoramiento] de verano y después llegamos a la ciudad, formalizamos y nos casamos. (E-10)

Mi mamá fue a pedir la mano, en ese tiempo se usaba mucho [...] mi señora era 5 años menor que yo, tenía 21 cuando me casé y ella 16. Primero, tuvimos que tener consentimiento notarial de los padres, luego me casé. (E-6)

El nacimiento del primer hijo se realizó casi de manera inmediata a la primera unión (entre 1 y 2 años) y el número de hijos de las mujeres fue de 1 a 3 y el de los varones fue de 3 a 6 hijos. Solo una de las entrevistadas tuvo el primer hijo después de los 30 años, tras de someterse a tratamientos de inseminación artificial, y su relato refleja la fuerte presión social a la que estaban sometidas las mujeres casadas y sin hijos.

Yo tenía 32 y lo único que quería era tener un hijo porque todas tenían y yo desde los 18 años estaba casada y nada, era terrible. Es que en ese tiempo lo único que se hacía era casarse y tener hijos; y ahí estaba yo esperando día y noche un hijo. (E-13)

Las separaciones y segundas uniones fueron registradas en 3 trayectorias familiares de las 12 mujeres entrevistadas, mientras que 2 de los 4 varones se separaron y construyeron nuevas relaciones conyugales. Las motivaciones principales de las mujeres para la separación fueron la infidelidad y la irresponsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones familiares, principalmente económicas. En el caso de varones, los motivos de la separación hicieron referencia a la convivencia y la falta de comunicación en la pareja.

Mi marido no era trabajador, era muy flojo, tomaba la vida a la ligera. Él a veces perdía pegas (trabajos) y era mujeriego. (E-13)

Con mi nueva pareja nos llevamos excelente, hay más comunicación, a diferencia de la anterior, con quien nos estábamos haciéndonos más mal que bien. (E-9)

La introducción al sistema educativo de los participantes comenzó entre los 6 y 7 años de edad. Del grupo de 16 adultos mayores, 15 fueron parte del sistema público de educación y solo uno fue parte del sistema privado. El currículo educativo de la época, aun en las escuelas públicas con planes de estudio integral y laico, basaba su diseño en una educación diferenciada por el sexo instaurada en Chile a mediados del siglo XIX (Mancilla, 2005). La organización del currículo según el género estaba presente tanto en los establecimientos segregados −República de Argentina (niñas), Escuela n.º 3 (niñas), Colegio Santa Ana (niñas), Escuela n.° 1 (niños) y Escuela n.° 2 (niñas)− como en los establecimientos mixtos −Esmeralda y Regimiento de Rancagua D-14−.

En este contexto, el currículo reforzaba los roles de cuidado en las niñas, predominando en su formación la promoción de habilidades relacionadas con labores propias de la economía doméstica familiar (Egaña, Núñez y Salinas, 2003; Klimpel, 1962).

[…] Yo fui al primer colegio medio diferenciado que se formó, nos hacían clases de cocina y de moda. Aprendimos a hacer moldes, pancitos, queques y le enseñé a mi mamá. (E-15)

El modelo educativo mantuvo las prácticas pedagógicas instauradas desde 1850, que establecen un sistema de premios y castigos basado en la disciplina física (Toro, 2008). El uso de la varilla, el palmazo e incluso el encierro en cuartos oscuros fueron componentes básicos de la disciplina escolar que, principalmente, marcaron las experiencias de los hombres.

Se castigaba más a los hombres, porque uno era más desordenado, las mujeres eran más tranquilas, aunque igual cometían errores. […] Si se cometía un error con alguna niña, jugábamos y hay un error o una cosa mala, ¿el problema para quién era?, para el hombre y las niñas se les mandaba a buscar el apoderado, pero a ti te pegaban con la regla, te tiraban las chuletitas [patillas], etc. (E-9)

El castigo físico era considerado necesario para la formación de los ciudadanos varones de la república (Mancillla, 2005) y era parte de las estrategias de normalización de los estereotipos de género que identifican a los hombres como más desordenados, traviesos y fuertes, en contraste con las mujeres, asociadas al orden, la docilidad y la fragilidad. Adicionalmente, la construcción de la masculinidad en torno a los conceptos de competencia y resistencia al dolor también fue promovida a través de esta práctica.

Pero el reglazo también era un juego para ver quién aguanta, ¿quién aguante los reglazos? «Yo profe, yo profe». Ahí estábamos todos y el profesor daba un reglazo en la mano para ver quién aguantaba y quién no. (E-2)

La deserción escolar durante o después del término de la enseñanza primaria se registró solamente en dos participantes, un hombre y una mujer, que tenían familias de origen aymara con vínculos en las zonas rurales de la precordillera de Arica. Esta situación se explica por la alta segregación socioeconómica del sistema escolar chileno que sufren los estudiantes indígenas y que aún se mantiene durante todo el ciclo educativo (Webb, Canales y Becerra, 2016). La desigualdad socioeconómica se registra en las trayectorias educativas caracterizadas por poca asistencia a la escuela, poco apoyo familiar en las actividades escolares, cansancio, falta de espacios para estudiar y una participación obligada en jornadas laborales familiares.

Sin embargo, la deserción escolar solo tuvo consecuencias negativas en la trayectoria de la participante mujer, quien únicamente pudo acceder al campo laboral a través del Programa de Empleo Mínimo (PEM) instaurado por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet (1973-1990), que era considerado un subsidio estatal contra el desempleo. Las mujeres beneficiarias de este programa se mantuvieron en trabajos poco calificados de tiempo parcial, remunerados por debajo del salario mínimo nacional ‒estipulado entre 1974 y 1986 en CLP 20.000 (equivalente a 4.75 dólares de la época)‒ y no siempre tenían contrato formal, por lo que a veces no tenían derechos previsionales (jubilación y salud) (Urra, 2017).

Yo trabajé en Plan de Empleo Mínimo, eso lo hizo Pinochet para la gente que estaba barriendo en CONAPRAN (Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad) [...] hacía de junior, ganaba alrededor de CLP 500, ayudando con mercadería. (E-4)

De manera contraria, debido al cierre de las industrias estatales y al alza del desempleo, los hombres con educación escolar incompleta tuvieron como opción el Programa del Servicio Militar del Trabajo, que desde 1953 había instaurado que los conscriptos no solamente fueran alfabetizados, sino que participaran en programas de nivelación de estudios, cursos de capacitación laboral, ingreso a la planta del Ejército a través de las Escuelas Matrices o como soldados de tropa profesional (Maldonado, 2001). Esta alternativa ahondó las diferencias entre los géneros, dando opciones a los hombres sin educación primaria completa para fortalecer su estatus social y económico, oportunidad que las mujeres no tuvieron.

IV.2. Trayectorias laborales: cambios y continuidades en los roles de género

La dinámica familiar y las trayectorias educativas iniciadas durante la adolescencia de los y las participantes definieron las edades de inicio en el ámbito laboral en tres grupos: entre 12 a 17 años de edad (sin remuneración formal y estrechamente asociadas a la economía del grupo familiar), después de los 17 años (al finalizar la enseñanza media técnica) y después de los 22 años (durante o después de la conclusión del nivel de educación superior).

La trayectoria laboral del primer grupo, conformado por 2 mujeres y 1 hombre, se caracteriza por una inserción al mercado laboral de manera precarizada, sin remuneración formal, en apoyo a la economía familiar, basada en el comercio local de productos. Para ambos géneros, esta trayectoria estuvo relacionada con el bajo rendimiento escolar, la deserción educativa y la sobrecarga de tareas familiares: en las mujeres, el cuidado de los hermanos menores; y en los varones, el trabajo en los puestos de venta.

Me iba mal en el colegio, pasaba reprobando porque no tenía tiempo para estudiar, en la mañana me dedicaba a cocinar y a ver a los niños. (E-12)

Ayudaba a mi mamá a vender verduras, en ese tiempo los productos llegaban de Codpa en burros y mulas y debía ir a descargar. (E-1)

El segundo grupo, formado por 8 mujeres y 2 hombres, iniciaron su trayectoria laboral en el área productiva y comercial al terminar el nivel medio de formación. Las mujeres se beneficiaron con la modificación de la malla curricular de 1952 (Decreto Supremo de Educación n.º 5287), que incorporó en la Enseñanza Media tres departamentos técnicos: Industrial (electromecánica, mecánica automotriz, carpintería), Técnica Femenina (secretariado y moda) y Comercial (contabilidad). Hasta 1981, el título de técnico medio contaba con un amplio reconocimiento social que facilitaba el pronto ingreso al mercado laboral a los que necesitaban remuneraciones de manera inmediata.

[…] otros tuvieron la oportunidad de seguir estudiando en la universidad, pero yo como era la hija mayor tenía que ayudar en mi casa y comenzar a trabajar. (E-7)

Por su parte, los hombres al terminar la formación media buscaron oportunidades laborales alejadas de su formación técnica: uno percibiendo ingresos económicos a través de negocios comerciales y el otro ingresando al servicio militar. Un tercer grupo, conformado por un hombre y una mujer, iniciaron tardíamente su inserción laboral, una vez iniciada su educación superior universitaria. Sin embargo, solo la trayectoria laboral masculina fue interrumpida por el exilio político a raíz del golpe militar de 1973, cuando se dio el cierre de la Universidad de Chile y la persecución política a profesores y estudiantes que tenían posiciones políticas de la izquierda socialista.

Estudié en la Universidad de Chile, tenía que titularme en diciembre de 1973, pero el golpe militar fue en septiembre. El 23 de septiembre del 73, yo, que era profesor en práctica, inicié las clases con un minuto de silencio por la muerte de Pablo Neruda y Allende y ese fue mi pecado. Yo era allendista y me metieron preso [...]. Retomé la carrera después de doce años. (E-6)

Las actividades laborales se orientan principalmente a las siguientes áreas: secretariado (5), educadora de párvulos o profesor (3), enfermera (1), contabilidad (3), comercio (2), técnico electricista (1) y militar retirado (1). De manera preferencial, las mujeres se desarrollaron en profesiones tradicionalmente consideradas femeninas, como el secretariado. Esta carrera trasladaba varios roles tradicionales femeninos al área administrativa, permitiendo un relativo estatus social dentro de las empresas privadas; para mediados de los años 50 y 60 ocupar un puesto de secretaria era ambicionar la profesión de mayor jerarquía para la mujer (Queirolo, 2019).

Otra de las actividades estereotipadas fue la de educadora de párvulos y enfermería, que, al igual que las secretarias, se caracterizan por cumplir con perfiles laborales acordes al rol maternal-femenino: cuidadoras, atentas, ordenadas, pacientes, serenas, hábiles en actividades manuales, artísticas, entre otras cualidades. Sin embargo, al contrario de la profesión secretarial, la carrera educativa les brindó la oportunidad de conseguir puestos jerárquicos como jefaturas, coordinación de área o dirección. El desarrollo de esta carrera brindó a las mujeres la oportunidad de ampliar sus espacios de participación social para desarrollarse individualmente, y después, durante la tercera edad, propiciaron fuertes lazos comunitarios que les permiten ser activas en las organizaciones vecinales.

Por otra parte, otro grupo menor de mujeres se incorporó al espacio laboral masculino por excelencia en la ciudad: el Puerto Comercial, a través del comercio y la contabilidad. Su trayectoria laboral en ese espacio fue bastante satisfactoria: 2 de las 3 contadoras llegaron a ocupar cargos de jefatura; además, una de ellas accedió a educación superior para obtener el título de universitario en administración de empresas, con la finalidad de equipararse remuneradamente a los empleados con formación universitaria.

Al respecto, una de las características principales de las trayectorias laborales fue la brecha salarial, que no solo se daba por género, sino también entre los grados técnicos medios (escuela) y los grados universitarios; aunque muchas veces realizaban las mismas funciones, eran cotizados de manera diferente.

Siempre el hombre ha ganado más y eso que estamos en igualdad de formación. Teníamos un compañero enfermero y no sé por qué él ganaba un poco más. [...] cuando hacíamos los cálculos él ganaba siempre un poquito más que nosotras. (E-16)

De manera contraria, las trayectorias masculinas fueron bastante heterogéneas; solo un adulto mayor accede a enseñanza universitaria en el área de pedagogía, pero desempeña una vida laboral de manera discontinua, ya que se exilió a España, donde complementa sus estudios con trabajos esporádicos.

Los otros dos adultos mayores ingresaron al servicio militar en donde lograron capacitarse en profesiones técnicas cortas, y posteriormente iniciar una trayectoria laboral en el ámbito industrial, mientras que uno, pese a haber terminado la formación técnica y tener la oportunidad de continuar sus estudios universitarios, decidió iniciar trabajos temporales que no requerían conocimientos técnicos; primero en el área minera y luego en el área comercial (puerto) y en la seguridad.

No llegué a la universidad, realicé la Prueba de Aptitud Académica y me dio el puntaje para ingresar a estudiar profesor de historia y geografía, pero no quise seguir estudiando. Yo no quería nada con los estudios, yo quería trabajar y ganar dinero rápido. (E-9)

La diferencia entre las trayectorias laborales de los hombres y las mujeres refleja vidas marcadas por la desigualdad en el acceso a oportunidades; ellas tenían más estudios, pero ellos tenían más oportunidades de trabajo con o sin estudios. Además de tener que lidiar con la brecha salarial, las mujeres también tenían a su cargo las tareas domésticas del quehacer en el hogar y la crianza de sus hijos e hijas.

La mujer trabaja más que el hombre, la mujer trabaja en su oficina todo el día y después llega a su hogar y sigue trabajando con los quehaceres de la casa, etc. Mucha desigualdad. (E-13)

[…] La mujer que trabaja tiene doble tarea, tiene que trabajar en la casa y trabajar en el trabajo y, por eso, llega la mamá cansada a la casa. (E-2)

Estas experiencias promovieron, en las mujeres, la percepción en torno a la organización social del tiempo destinado a los cuidados y a la reproducción de la vida como desigual e injusta. El total de las entrevistadas reconocieron que existe una vinculación casi obligatoria de las mujeres con su rol tradicional en el mundo doméstico, e identificaron la necesidad de que los hombres se involucren de manera equitativa en los cuidados para revertir la situación. Sin embargo, solo una de las entrevistadas hizo referencia a la manera de crianza de los hombres como parte esencial de la distribución desigual en las tareas domésticas.

Yo lo observo en las madres de ahora, ellas iban a buscar al niño al jardín infantil a las cuatro de la tarde y ya tenían que llegar a la casa a lavar la ropa para el día siguiente, ordenar toda la casa, preparar la cena. [...] Es difícil también para las nuevas generaciones estar cerca de los hijos, pero en la medida que los padres y las madres estén más presentes va a ser mejor para ellos. (E-2)

No porque sea mujer, una tiene que ser de la casa, el chico también tiene que ayudar. Cuando mis hijos eran niños, iban conmigo al Mercado Agrícola para enseñarles a ayudar en casa. Está en uno, también, ir guiando a los hijos para cambiar la desigualdad. (E-12)

Por otro lado, en los hombres la distribución desigual en las responsabilidades de cuidado fortaleció una resistencia para avanzar en la democratización de las relaciones de género al interior del hogar. Esta actitud se ha visto interrumpida por la contingencia sanitaria por COVID-19, pero que no ha podido ser desmontada.

Con esta pandemia me puse en regla, porque era bien machista, como que faltaba tiempo y mi señora estaba en la casa y me adapté a esas horas. Pero ya con la pandemia, ya estoy pagando mi deuda. De hecho yo preparo el desayuno y la once (hora del té), y mi señora hace el almuerzo o lo compra. Tenemos unos tratos así de que compartimos las actividades. Claro que yo no lavo platos ni nada, solo desayuno y once, creo que es un avance fabuloso, comparado a como era al inicio. (E-6)

Los cambios en las trayectorias laborales solo se registraron en 3 de los adultos mayores (2 mujeres y 1 hombre) que emigraron en busca de nuevas oportunidades de vida. Estas rupturas laborales en las mujeres estuvieron relacionadas con quiebres en la dinámica familiar (nueva unión/viudez), mientras que en el hombre fue influenciado por el contexto sociopolítico y económico del país (dictadura militar).

Del total de las mujeres, 3 tuvieron una trayectoria laboral menor a 5 años, directamente relacionada al periodo de soltería. Los relatos señalan que la mayor motivación para el trabajo fue apoyar a los ingresos económicos de su familia de pertenencia, como mejorar la vivienda de sus padres y/o ayudar a un hermano menor. El abandono de sus espacios de trabajo se explica haciendo referencia a la «disposición natural» de las mujeres al cuidado de la familia posterior, producto de la imposición de nuevos roles al momento de contraer matrimonio y/o nacimiento de su primer hijo o hija. Paralelamente, con la formación de una familia, conceden prioridad a las labores de reproducción y encarnan los ideales de mujer y maternidad de los hombres de la época.

Mi señora era dueña de casa nomás, trabajaba yo. Ese era el sistema antiguo cuando nos casábamos, mi hermano mayor nos enseñó que teníamos que entrar a trabajar para llevar el sustento al hogar y la mujer tenía que estar en la casa cuidando a los hijos. Ninguna de nuestras esposas trabajaron fuera del hogar. (E-10)

De los participantes que no interrumpieron sus trayectorias laborales, 9 se mantuvieron en cargos de empleados regulares, 4 en cargos de dirección o jefatura. De estos, 3 fueron mujeres (2 jefaturas y 1 dirección), reforzando la idea de que estas, a finales de los años 80, comenzaron a ocupar puestos de decisión en Chile. Finalmente, en la actualidad, 14 de los y las entrevistados/as terminaron sus trayectorias laborales iniciando su participación voluntaria como miembros de la Junta de Vecinos y del Club del Adulto Mayor: solo dos participantes se mantienen activos laboralmente en espera de su jubilación.

V. Discusiones y conclusiones

Los resultados de análisis de las trayectorias familiares, educacionales y laborales siguen la propuesta ya expuesta de la teoría de roles. Así, la interiorización de las visiones estereotipadas sobre la maternidad y las responsabilidades del cuidado y el reforzamiento de las diferencias jerárquicas de género en torno al rol masculino/productor versus femenino reproductor fueron fuertemente promovidas en las familias de procedencia y la escuela (Eagly, Wood y Johannesen-Schmidt, 2004; Eagly y Wood, 2012). De manera específica, entre los adultos de Barrio Esmeralda, las interacciones familiares asimétricas, la parentalización instrumental de las hijas mayores y las tempranas responsabilidades laborales de los hijos determinaron las expectativas sociales en torno a relaciones familiares posteriores.

Sin embargo, la imposibilidad de cumplir con las expectativas sociales solamente promovió angustia y tristeza en las mujeres, quienes se vieron violentadas en su feminidad, por ejemplo, al no poder concebir hijos una vez establecida la convivencia en pareja. Por su parte, las trayectorias de los hombres exponen que existieron intermitencias, algunas veces prolongadas, para cumplir con sus roles como proveedores principales; sin embargo, ninguno de ellos expresó haber sentido cuestionada su masculinidad.

Siguiendo la propuesta de la performatividad del género (Butler, 1998), leves quiebres discursivos en las posturas más estereotipadas pueden registrarse como consecuencia de las trayectorias laborales. Las trayectorias mayores a cinco años promovieron, en las mujeres, la percepción general en torno a la organización social del tiempo destinado a los cuidados y a la reproducción de la vida como desigual. A pesar de la ruptura en el discurso de género, los análisis señalan que los problemas de conciliación del trabajo y el cuidado familiar se exacerbaron en las mujeres que deseaban avanzar en su profesión y no hubo acciones y/o negociaciones que intentaran subvertirlos.

Es en esta dimensión donde las mujeres identifican claramente que, a pesar de la incorporación de la mujer al mundo laboral, la incorporación del hombre a las tareas del hogar no se ha visto aumentada, mientras que los hombres reconocen una distribución desigual en las tareas, pero no muestran interés real en cambiar tal situación. Desde ahí la importancia de entender la trayectoria laboral como el espacio que más oportunidades da para iniciar intervenciones diferenciadas de sensibilización e igualdad de género en la tercera edad.

Finalmente, el acercamiento a las trayectorias permite abordar y proyectar, desde la propia disciplina, la creación de metodologías que atiendan las necesidades de la población adulta mayor, insistiendo en la importancia de tomar características distintivas de los sujetos de manera personalizada y bajo un enfoque de género. Así, la posibilidad de trabajar con modelos de intervención acordes a las realidades y necesidades de los sujetos, para la implementación de políticas que vinculen la vejez y la equidad de género, debiera ser cada vez más usual.

VI. Bibliografía

Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. Debate Feminista, 18. https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1998.18.526

Castillo-Carniglia, A., Albala, C., Dangour, A. y Uauy, R. (2012). Factores asociados a satisfacción vital en una cohorte de adultos mayores de Santiago, Chile. Gaceta Sanitaria, 26(5), 414-420. https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2011.11.02

Cerda, A. (2019). El Puerto Libre y la Junta de Adelanto de Arica (JAA): aproximación histórica a una concepción de desarrollo para el periodo 1953-1970. Tiempo y Espacio, 42, 48-68. https://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE/article/view/4148/3851

CEPAL Comisión Económica para América Latina. (29 diciembre de 2021). Derechos humanos de las personas mayores en Chile en tiempos de pandemia: acciones de promoción desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). https://www.cepal.org/es/enfoques/derechos-humanos-personas-mayores-chile-tiempos-pandemia-acciones-promocion-servicio#:~:text=En%20Chile%20hay%203.449.362,%3B%20Naciones%20Unidas%2C%202019

Eagly, A. y Wood, W. (2012). Teoría del rol social. En P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski y E. T. Higgins (Eds.), Manual de teorías de la psicología social (pp. 458-476). https://doi.org/10.4135/9781446249222.n49

Eagly, A., Wood, W. y Johannesen-Schmidt, M. (2004). Social roles theory of sex differences and similarities: Implications for the partner preferences of women and men. En A. H. Eagly, A. Beall y R. J. Sternberg (Eds.), The psychology of gender (pp. 183-206). Guilford Press.

Egaña, L., Núñez, I. y Salinas, C. (2003). La educación primaria en Chile: 1860-1930. Una historia de niñas y maestras. PIIE-LOM Ediciones.

Ginn, J. y Arber, S. (1996). Relación entre género y envejecimiento. Narcea.

Glaser, B. y Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Aldine Press.

Heilman, M., Wallen, A., Fuchs, D. y Tamkins, M. (2004). Sanciones por el éxito: reacciones a las mujeres que tienen éxito en tareas de género masculino. Revista de Psicología Aplicada, 89(3), 416-427. https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.416

Herrera, M., Barros. C. y Fernández, M. (2011). Predictores de la calidad de vida en la vejez: un estudio multivariante en Chile. Diario Envejecimiento de la Población, 4, 121-139. https://doi.org/10.1007/s12062-011-9043-7

Herrera, P. (2000). Rol de género y funcionamiento familiar. Revista Cubana de Medicina General Integral, 16(6), 568-573. http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v16n6/mgi08600.pdf

Klimpel, F. (1962). La mujer chilena: el aporte femenino al progreso de Chile, 1910-1960. Andrés Bello.

Maldonado, C. (2001). Origen de la conscripción militar en Chile. En Visiones de fin de siglo: Bolivia y América Latina en el siglo XX (pp. 209-221). Institut français d’études andines. https://doi.org/10.4000/books.ifea.7250

Mancilla, A. (2005). Antecedentes para una historia de educación primaria en Chile. Siglo XIX y comienzos del XX. Universidad de Chile.

Marín, E. (2007). Historia del Deporte Chile. Entre la ilusión y la pasión. Cuadernos Bicentenarios (1.ª ed.).

Martínez, J. (1998). La transición demográfica y las diferencias sociales de la fecundidad y la mortalidad infantil en Chile. MIDEPLAN.

Mella, R., Alvear, M., Carrillo, B. y Caire, V. (2003). Valoración de las funciones mentales y la comunicación en adultos mayores mapuches y no mapuches en áreas rurales del sur de Chile. Revista Médica de Chile, 131(11), 1257-1265. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872003001100005

Mella, R., González, L., D’Appolonio, J., Maldonado, I., Fuenzalida, A. y Díaz, A. (2004). Factores asociados al bienestar subjetivo en el adulto mayor. Psykhe, 13(1), 79-89. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282004000100007

Ministerio de Educación. (2015). Historia de la Educación Técnico-Profesional. https://www.tecnicoprofesional.mineduc.cl/secretaria-tecnico-profesional/historia/

Minuchin, S. (1982). Familias y terapia familiar. Celtia SACIF.

Morgante, M. y Valero, A. (2019). Etnografía, trayectorias de vida y vejeces. Experiencias de intervención entre mujeres mayores. Anales en Gerontología, 11, 114-128. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gerontologia/article/view/40440/41179

Nieto, J., Peréz, J. y Santamaría, J. (2019). La hermenéutica y la fenomenología en la investigación en ciencias humanas y sociales. Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas, 19(37), 21-30. https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2019.2/a09

Patton, Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage.

Piña, M. y García, L. (2016). Socio-cultural connections and ruptures: social roles of older adults in Chile. Journal of Populations Ageing, 9, 263-280. https://doi.org/10.1007/s12062-016-9142-6

Piña, M. y Gómez, V. (2019). Envejecimiento y Género: reconstruyendo los roles sociales de las personas mayores en los cuidados. Revista Rupturas, 9(2), 23-38. https://www.scielo.sa.cr/pdf/rup/v9n2/2215-2989-rup-9-02-23.pdf

Pontificia Universidad Católica de Chile. (2021). Observatorio de Envejecimiento reporta que Chile tendrá la fuerza laboral más longeva de Sudamérica. https://www.uc.cl/noticias/observatorio-del-envejecimiento-reporta-que-chile-tendra-fuerza-laboral-mas-longeva-de-sudamerica/

Queirolo, G. A. (2019). Los secretos de las secretarias. El trabajo femenino en los empleos administrativos (Buenos Aires y Santiago de Chile, 1910-1955). Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, 2(11), 59-76. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/26666

Quezada, D., Rojas, P. y Sepúlveda, C. (2018). Trabajo Social y envejecimiento en Chile: una revisión a los lineamientos, metodologías y políticas públicas. Revista Cuaderno del Trabajo Social, 11(1), 31-53. https://sitios.vtte.utem.cl/cuadernots/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/cuaderno-de-trabajo-social-n11-2018-Quezada-Rojas-Sepulveda.pdf

Ramírez, M. y Lee, S. (2012). Factores asociados a la satisfacción vital en adultos mayores de 60 años. Polis (Santiago), 11(33), 407-428. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682012000300020

Sepúlveda, L. (2010). Las trayectorias de vida y el análisis de curso de vida como fuentes de conocimientos y orientación de políticas sociales. Revista Perspectivas, 21, 27-53. https://doi.org/10.29344/07171714.21.436

Tezanos, A. (1998). Una etnografía de la etnografía. Antropos.

Toro, P. (2008). Disciplina y castigo: fragmentos de la cultura escolar en los Liceos de Hombres en Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Cuadernos Interculturales, 127-144.

Universidad Santo Tomás. (2019). Relatos y Memoria de Barrio Esmeralda: vidas que construyeron y construyen comunidad. Universidad Santo Tomás.

Urra, F. (2017). Mujer, familia y empleo mínimo: Estudio sobre el clientelismo femenino, implementado a través del programa de empleo mínimo entre 1974-1982, como método para legitimar la refundación del Estado promovida por el régimen de Pinochet (Tesis de pregrado, Universidad Finis Terrae).

Vivaldi, F. y Barra, E. (2012). Bienestar psicológico, apoyo social percibido y percepción de salud en adultos mayores. Terapia Psicológica, 30(2), 23-29. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082012000200002

Webb, A., Canales, A. y Becerra, R. (2016). Las desigualdades invisibilizadas: población indígena y segregación escolar. En Concurso de Políticas Públicas UC. (Ed.), Propuesta para Chile (pp. 276-305). Universidad Católica de Chile.

Zegers, B., Rojas-Barahona, C. y Förster, C. (2009). Validez y confiabilidad del índice de Satisfacción Vital (LSI-A) de Neugarten, Havighurst & Tobin en una muestra de adultos y adultos mayores en Chile. Terapia Psicológica, 27(1), 15-26. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082009000100002

V. Anexos

TABLA A1. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES [FORMATO EXTENDIDO]

|

ID |

Sexo |

Edad |

Origen |

N.º de hijos |

Estado civil |

Área de trabajo |

Nivel de estudios |

Situación actual |

|

E-1 |

M |

85 |

Arica |

6 |

Separado de hecho |

Militar |

Básica incompleta |

Jubilado |

|

E-2 |

F |

69 |

Arica |

1 |

Conviviente |

Educadora de párvulos |

Superior completa y postgrados |

Jubilada |

|

E-3 |

F |

69 |

Arica |

2 |

Viuda |

Contadora |

Superior completa |

Jubilada |

|

E-4 |

F |

66 |

Arica |

1 |

Separada de hecho |

Comercio |

Básica completa |

Jubilada |

|

E-5 |

F |

73 |

Iquique |

3 |

Casada |

Contadora |

Media completa |

Jubilada |

|

E-6 |

M |

72 |

Arica |

5 |

Casado |

Académico |

Superior completa |

Activo laboralmente |

|

E-7 |

F |

77 |

Pozo Almonte |

3 |

Casada |

Secretaria |

Media completa |

Jubilada |

|

E-8 |

F |

68 |

Azapa (Arica) |

1 |

Casada |

Secretaria Enfermera |

Técnico en Enfermería |

Jubilada |

|

E-9 |

M |

56 |

Arica |

1 |

Soltero |

Comercio |

Media completa |

Activo laboralmente |

|

E-10 |

M |

68 |

Arica |

4 |

Casado |

Electricista |

Técnica completa INACAP |

Jubilado |

|

E-11 |

F |

56 |

Arica |

2 |

Casada |

Contadora |

Media completa |

Sin registro |

|

E-12 |

F |

60 |

Arica |

2 |

Casada |

Secretaria |

Media completa |

Pensionada |

|

E-13 |

F |

71 |

Arica |

2 |

Viuda |

Secretaria |

Media completa |

Pensionada |

|

E-14 |

F |

75 |

Arica |

3 |

Casada |

Educadora de párvulos |

Superiora completa |

Jubilada |

|

E-15 |

F |

75 |

Arica |

2 |

Casada |

Bibliotecaria |

Enseñanza media |

Jubilada |

|

E-16 |

F |

76 |

Arica |

1 |

Viuda |

Enfermera - comerciante |

Técnico en Enfermería |

Pensionada |

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos recolectados durante la investigación.

TEXTO A2. PAUTA DE ENTREVISTA INICIAL

Fecha:

ID Entrevistado:

Sexo:

Duración:

Edad:

1. Pregunte sobre los recuerdos de abuelos, tíos, parientes ancianos; intente reconstruir el entorno sociocultural de la familia.

2. La infancia

– Recuerdos de la infancia inmediata, número de personas, de hermanos, oficios de la madre, el padre, costumbres y hábitos.

– Su vida entre los niños, en su casa, los juegos, sus recuerdos gratos, travesuras, malos recuerdos.

3. Escuela

– ¿A qué edad comenzó la escuela?, tipo de escuela (privada, pública, religiosa, etc.).

– ¿Cuántas escuelas había en la zona?

– ¿Sabía leer o escribir cuando ingresó?

– ¿Qué le gustaba hacer?

– ¿Había diferencias entre sus compañeros?

– Número de compañeros.

– ¿Cuáles juegos, recuerdos de maestros, castigos, tiene?

– ¿Qué hacía después del colegio?

– Personas importantes en la escuela.

– Lugares importantes en la escuela.

– Años escolares.

– Recuerdos gratos y malos recuerdos.

4. Juventud

– ¿Qué hacía a esa edad?, escuela, trabajos, juegos, amistades, amores, etc.

5. Relación con sus padres

– ¿Conflictos personales?

– ¿A qué edad comenzó a salir solo?

– ¿Qué hacia los fines de semana?

– ¿Cuándo comenzó a ganar dinero?, ¿cómo?

6. Servicio militar

– Recuerdos, opiniones, etc.

7. Casa

– Describa su casa. Primero el entorno y luego detalle plantas, cuartos, disposición de interiores, materiales de construcción, tipo de piso, techo, mobiliarios.

– Animales/mascotas.

– Utilización de los espacios de la casa.

8. Su condición laboral

– Si fue independiente, asalariado o dedicado al trabajo de cuidados (dueña de casa).

– Describa un día de trabajo.

– Tareas cotidianas.

9. Deportes

– ¿Practica algún deporte?

– ¿Con qué frecuencia?

– Recuerdos gratos y malos recuerdos.

10. Alimentación

– Número de comidas diarias.

– Descripción de las comidas.

– Bebidas: café, jugos, agua, alcohol, cantidades.

– Platos preferidos.

– Opinión con relación a labores de cocina.

11. El matrimonio

– ¿Cuándo conoció a su esposa(o)?

– ¿De dónde es originaria(o)?

– ¿Tiempo de noviazgo?

– ¿A quién le pidió permiso para casarse?

– ¿Sus padres estaban de acuerdo?

– ¿Tenía ella (él) el consentimiento de su familia?

– Costumbres.

12. Hijos e hijas

– ¿Cómo son los padres ahora? ¿Cómo son las madres?

– Número y descripción.

– Relación con ellos.

13. Días de fiesta

– ¿Qué hacía esos días?

14. Los pobres y los ricos del Barrio Esmeralda

– ¿Había ricos en la zona?, qué hacían, de qué vivían, relación con ellos.

– Opinión sobre ellos.

– Autoridades en el barrio; descríbalas.

15. Vida religiosa

– ¿Profesa alguna religión?, cuál, por qué.

– Recuerdos de su pasado religioso.

16. Política y sindicalismo

– ¿Le interesa la política?

– ¿Partidos?

– ¿Ha participado? ¿De qué manera?

– ¿Ha asumido responsabilidades sindicales?

– ¿Luchas sociales?

Fuente: Elaboración de los autores.

TABLA A2. LIBRO DE CÓDIGOS – ATLAS.ti

|

Códigos |

Grupos de códigos |

|

Composición - Familia de origen |

Trayectoria familia de origen |

|

Esquemas de poder - Familia de origen |

|

|

Esquemas jerárquicos |

|

|

Inspiración y guía |

|

|

Roles - Familia de origen |

|

|

Sostenimiento económico |

|

|

Actividad y recreo |

Trayectoria educativa primaria |

|

Aliento y apoyo |

|

|

Aspiraciones |

|

|

Diferencias por sexo |

|

|

Figuras significativas |

|

|

Formación y castigos |

|

|

Institucionalización |

|

|

Actividades |

Trayectoria familia posterior |

|

Composición - Familia posterior |

|

|

Comunicación |

|

|

Crecimiento |

|

|

Esquemas de poder - Familia posterior |

|

|

Límites |

|

|

Mecanismos de apoyo |

|

|

Muertes |

|

|

Parentalidad/Marentalidad tardía |

|

|

Parentalidad/Marentalidad temprana |

|

|

Reestructuración |

|

|

Roles - Familia posterior |

|

|

Apoyo y sostenimiento |

Trayectoria educativa superior |

|

Barreras |

|

|

Compatibilización |

|

|

Facilitadores |

|

|

Línea de profesionalización |

|

|

Sistema profesional |

|

|

Sistema técnico |

|

|

Visión de género (externos) |

|

|

Visión de género (interna) |

|

|

Área |

Trayectoria laboral formal e informal |

|

Diferencias por género |

|

|

Limitaciones por género |

|

|

Primer empleo |

|

|

Remuneraciones |

|

|

Dirección/Cargos directivos |

Trayectoria participativa externa |

|

Organizaciones estatales |

|

|

Organizaciones no gubernamentales |

|

|

Voluntariado |

|

|

Llegada al barrio |

Códigos libres |

|

Amistades y adolescencia |

|

|

Fiestas y actividades barriales |

|

|

Esquemas de apoyo |

Fuente: Elaboración de los autores a partir de información surgente del software ATLAS.ti.

Notas

[*]. Los investigadores agradecen a la Universidad Santo Tomás por el financiamiento del proyecto denominado «Cambios y/o continuidades en roles de género de mujeres adultas mayores: acercamiento a las trayectorias de vida del Barrio Esmeralda de la ciudad de Arica, Chile», así como a las estudiantes que colaboraron en este como parte de su formación académica.